Механизм эндокринной регуляции полового цикла и нормализация репродуктивной функции у телок голштинской породы

Автор: Степашин С.Н.

Статья в выпуске: 1 т.245, 2021 года.

Бесплатный доступ

В крупном молочном предприятии Рязанской области проведены исследования механизма эндокринной регуляции эстрального цикла, а также изучены пути нормализации репродуктивной функции. Экспериментальные данные получены на телках голштинской породы случного возраста. В сравнительном аспекте оценена экономическая эффективность применяемых методик. Используемые препараты и методы качественно отличались друг от друга. Впервые доказано сочетанное применение препаратов «PGF Вейкс форте» и «Седимин», позволяющее в среднем на 30 % увеличить показатель вероятности наступления беременности у телок случного возраста.

Половой цикл, гормоны, нейромедиаторы, крупный рогатый скот, воспроизводство

Короткий адрес: https://sciup.org/142229511

IDR: 142229511 | УДК: 591.147.88 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-245-1-185-192

Текст научной статьи Механизм эндокринной регуляции полового цикла и нормализация репродуктивной функции у телок голштинской породы

Стратегия современного развития молочной отрасли все больше учитывает физиологический стереотип животного. Мировая практика показывает, что, несмотря на имеющийся научный опыт, молочное скотоводство несет значительные потери от ошибок в сфере воспроизводства, а решающая роль в интенсификации принадлежит динамичному совершенствованию репродуктивной функции до максимально возможных значений [12].

В своей работе Г.Н. Сердюк отмечает роль односторонней селекции в появлении низкорезистентного к заболеваниям, со сниженной воспроизводящей способностью поголовья крупного рогатого скота, где в погоне за высокими качественными и количественными показателями молочной продуктивности зоотехники-селекционеры отодвинули на второй план такой наследуемый показатель как уровень защитных механизмов, в результате чего мы имеем животных с валовым удоем 6000-7000 кг молока в год, при этом срок использования коров ограничивается 1-2 лактациями [13]. С ним согласны ученые Г.М. Туников, А.А. Коровушкин и др., которые отмечают влияние быстрой смены поколений животных ввиду снижения воспроизводительной способности, наступления яловости, при этом животные до выбытия из стада не успевают реализовать свой продуктивный потенциал [14].

Увеличение темпов производства молока и телят определяет важность детальных и комплексных исследований в области точечной регуляции репродуктивной функции у крупного рогатого скота (КРС) молочных пород, а методика все больше основывается на биологических законах целостного организма [3]. В новаторском течении научной мысли значимы методы коррекции и стимуляции репродуктивной функции телок случного возраста с применением фармсредств [2, 7].

В этой связи перспективным и своевременным направлением является изучение физиологических аспектов гормональной коррекции в целях повышения репродуктивных функций крупного рогатого скота и интенсификации воспроизводства стада. Данный вопрос активно изучается научным сообществом. Однако в доступной литературе редко встречается информация о работах в сфере комплексной оценки гормональных программ контроля над воспроизводством молочного стада, а также единое мнение о путях эффективного повышения их результативности, что и послужило основой для разработки актуальной проблемы требующей своего решения.

Функциональная способность яичников контролируется аденогипофизом. По сведениям И.Б. Манухина, Л.Г. Тумиловича, М.А. Геворкяна (2010), фоллитропин (ФСГ) регулирует рост фолликулов и синтез ароматаз, трансформирующих андрогены в эстрогены, рецепторов лютеинизирующего гормона (ЛГ) и ФСГ на клетках гранулёзы фолликула; запускает пролиферацию клеток гранулёзы в фолликулах; стимулирует инкрецию активина, ингибина, инсулиноподобного фактора роста (ИФР); продуцирует эстрадиол. Лютропин (ЛГ) регулирует синтез андрогенов в клетках фолликулов, эстрадиола в доминантном фолликуле, прогестерона в жёлтом теле яичника; способствует овуляции совместно с ФСГ и лютеинизации клеток гранулёзы [10].

В аркуатных ядрах медиобазального гипоталамуса синтезируется гонадотропин-рилизинг-гормон (ГнРГ), который через портальную кровеносную систему, поступает в аденогипофиз, обеспечивая синтез и выделение гонадотропинов. По данным И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко (2007)

секреция гонадотропного релизинг-гормона моделируется нейропептидами экстрагипоталамических структур, а также эстрадиолом по принципу обратной связи. Нарастание овуляторного пика эстрадиола сопровождается усилением образования ГнРГ, что в свою очередь ведёт к потенцированию секреции ФСГ и ЛГ аденогипофизом в течение 12-24 часов [6]. И.Б. Манухин, М.А. Геворкян, Н.Б. Чагай (2006) указывают на то, что цирхоральная секреция ГнРГ запускает гипоталамо-гипофизарно-гонадальную систему, функцию которой, по мнению авторов, нельзя считать автономной по причине её моделирования как нейропептидами центральной нервной системы, так и яичниковыми стероидами по механизму обратной связи [9].

На стимулирующее действие нейрогормона аденогипофиз повышает секрецию ЛГ, результатом чего является терминация созревания фолликула и овуляция посредством активизации пролиферативных процессов в их строме и синтеза андрогенов и простагландинов (ПГФ2α и ПГЕ2) а также готовность яйцеклетки к оплодотворению. E. Ioannis и др. (2002) сообщает о том, что после овуляции клетки гранулёзы подвергаются дальнейшей лютеинизации с образованием желтого тела беременности, выделяющего прогестерон под влиянием ЛГ. Авторами установлено прогрессивное нарастание эстрадиола и прогестерона, однако коррелятивной зависимости между данными параметрами ими не было выявлено, о чем свидетельствует независимость путей биосинтеза этих гормонов в жёлтом теле. Схожие данные получены H. Patel [15].

По данным И.Б. Манухина, Л.Г. Тумиловича, М.А. Геворкяна (2010) действие ЛГ повышает концентрации эстрадиола и пролактина. Физиологическое снижение функции яичника вызывает уменьшение амплитуды и частоты секреторных импульсов, что обеспечивает экспансивное увеличение ФСГ по сравнению с ЛГ и запускает развитие очередного пула антральных фолликулов. Ученые сообщают, что ингибин снижает секрецию ФСГ; активины напротив потенцируют синтез ФСГ, пролиферацию клеток гранулёзы, трансгенез андрогенов в эстрогены; инсулиноподобные факторы роста I и II (ИФР-I, ИФР-II) вызывают активизацию ЛГ-индуцированного синтеза андрогенов в клетках теки, ароматизации андрогенов в эстрогены, ФСГ-индуцированного синтеза рецепторов к ЛГ на поверхности клеток гранулёзы. Сосудистый эндотелиальный фактор роста имеет важное значение в ангиогенезе растущих фолликулов, создаёт в доминантном фолликуле повышенные концентрации ФСГ. Эпидермальный фактор роста является наиболее важным стимулятором клеточной субстрации, трансформирующий фактор роста вызывает клеточную пролиферацию, оказывает миогенный и онкогенный эффекты [10].

В.Н. Бабичев (1998) указывает на то, что к центральной регуляции гипоталамо-гипофизарной системы имеют отношение нейропептиды. Особая роль отведена синаптическим нейропептидам: дофамин, норадреналин, серотонин, семейство опиоидных пептидов. Они регулируют гипоталамическую секрецию ГнРГ [1]. Дофамин поддерживает цирхоральную секрецию ГнРГ, серотонин оказывает опосредованное тормозящее влияние на циклический выброс ГнРГ. По данным В.А. Бурлева (1998), опиоидные пептиды увеличивают секрецию пролактина и гормона роста и напротив, блокируют секрецию ЛГ, ФСГ и тиреотропного гормона, опосредованно модулируют секрецию гонадотропинов через катехоламинергические нейромедиаторы гипоталамуса [5].

Центральная нервная система содержит большое количество рецепторов к эстрадиолу, что указывает на важную роль данного гормона в реализации механизмов обратной связи, а также в нейромедиаторном обмене.

К.Ю. Боярским (1998) было установлено влияние факторов роста (инсулиноподобного, эпидермального, трансформирующего, сосудистого эндотелиального, ингибинов и активинов)

в механизмах ауто- и паракринной регуляции функции гонадальной системы [4].

По сведениям В.Н. Бабичева, обязательным условием формирования феноменов стадии возбуждения полового цикла являются определённые эстрогено-прогестероновое и андрогено-прогестероновое соотношения [1]. Учёный, проанализировав динамику половых стероидов в крови в течение полового цикла, показал, что повышение уровня в крови андрогенов и эстрогенов вызывает формирование стадии возбуждения и её феноменов только при второй волне роста фолликулов на фоне третьей стадии развития желтого тела и снижения уровня прогестерона. При этом пик концентрации эстрогенов вызывает ярко выраженную течку и половое возбуждение, тестостерона - половую охоту.

Также некоторые ученые отдельно рассматривают роль факторов внешней среды, на полноценное проявление всего комплекса описываемых признаков. В этой связи С.А. Нефедовой и соавторов, ведутся исследования регуляции компенсаторноприспособительных реакций сельскохозяйственных животных [8].

Целью работы стало изучение механизма эндокринной регуляции полового цикла и нормализация репродуктивной функции у телок голштинской породы. Исходя из этого, были поставлены задачи, в рамах которых проведены исследования по выявлению эффективных программ синхронизации эструса и овуляции у телок голштинской породы. В задачи исследований входило: изучить физиологические аспекты регуляции половой цикличности у крупного рогатого скота голштинской породы; проанализировать схему применения препарата «PGF Вейкс форте», используемого для стимуляции и синхронизации половой охоты; установить влияние железо-йод-селен содержащего препарата «Седимин» на репродуктивную функцию телок случного возраста; обосновать экономическую целесообразность применения препарата

«PGF Вейкс форте» на случных телках старше 16 месяцев.

Материал и методы исследований. Научно-исследовательскую работу проводили в 2019 году в ФГБОУ ВО РГА-ТУ, производственные испытания – в условиях молочно-товарной фермы ООО

«Вакинское Агро» Рыбновского района Рязанской области. Для проведения опыта, согласно схеме (Таблица 1), были отобраны телки голштинской породы случного возраста (16-18 месяцев), живой массой 380-430 кг оставшиеся яловыми. В каждой группе по 20 голов.

Таблица 1 – Схема исследований

|

Группа |

Количество голов |

Половозрастная группа |

Схема обработки |

|

Опытная I |

20 |

телки |

схема № 1 |

|

Опытная II |

20 |

телки |

схема № 2 |

|

Опытная III |

20 |

телки |

схема № 3 |

|

Контрольная IV |

20 |

телки |

без обработки |

Формирование опытных групп происходило с учетом принципа ограниченной рендомизации. При этом использовали метод «сбалансированных групп-аналогов» [16]. Кормление животных осуществляли по нормам Всероссийского НИИ животноводства.

Выявление телок «в охоте» проводили визуально – в случае осеменения в естественную охоту. Особое внимание в этих случаях обращали на «впрыгивания» животных, «рефлекс неподвижности», истечение слизи из половой щели, её цвет, консистенцию, прозрачность. При ректальной диагностике обращали внимание на состояние стенки матки, ригидность. Используя УЗИ-сканер, устанавливали наличие или отсутствие доминантного фолликула, способного овулировать. Искусственное осеменение животных проводили фронтально в установленное время, за одну охоту однократно. При этом использовали замороженно-оттаянную сперму в дозе 0,25 мл, содержащей 15 млн. спермиев с активным поступательным движением. Применяли ректо-цервикальный способ осеменения с использованием системы фиксации «Head Lock» (Россия). Для проведения УЗИ использовали ультразвуковой сканер EasiScan-3 («BCF Technology», Великобритания) с линейным зондом 7,5 МГц.

Первая группа телок была обработана по следующей схеме № 1:

1 сутки (8:00-11:00) – ректальное исследование на выявление врождённой патологии половых органов и введение внутримышечно (в/м) 2 мл «PGF Вейкс форте» и 10 мл «Седимин». 14 сутки (8:0011:00 ч) – 2 мл в/м «PGF Вейкс форте». 17 сутки (8:00-11:00 ч) – искусственное осеменение (ИО). 56 сутки – ректальное исследование на стельность при помощи УЗИ-сканера. За основу взята система двухразовых инъекций.

Вторую группу телок обработали по схеме № 2:

1 сутки (8:00-11:00) – ректальное исследование на выявление врождённой патологии половых органов и введение в/м 2 мл «PGF Вейкс форте». 14 сутки (8:0011:00 ч) – 2 мл в/м «PGF Вейкс форте». 17 сутки (8:00-11:00 ч) – ИО. 56 сутки – ректальное исследование на стельность при помощи УЗИ-сканера. За основу взята система двухразовых инъекций.

Третья группа телок была обработана по следующей схеме № 3:

-

1 сутки – ректальное исследование на выявление врождённой патологии половых органов и введение в/м 10 мл «Се-димин». 1-30 сутки – выявление животных в охоте и проведение искусственного осеменения.

Обработку животных по предложенным схемам проводили в каждой группе однократно. Для контроля в IV группу были включены животные, которым стимуляцию половой охоты не проводили и не применяли препарат «Седимин». В данной группе осеменение проводили однократно при выявлении феноменов стадии возбуждения. Телок первой и второй опытных групп осеменяли в установленное время, не обращая внимания на признаки охоты.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft Excel.

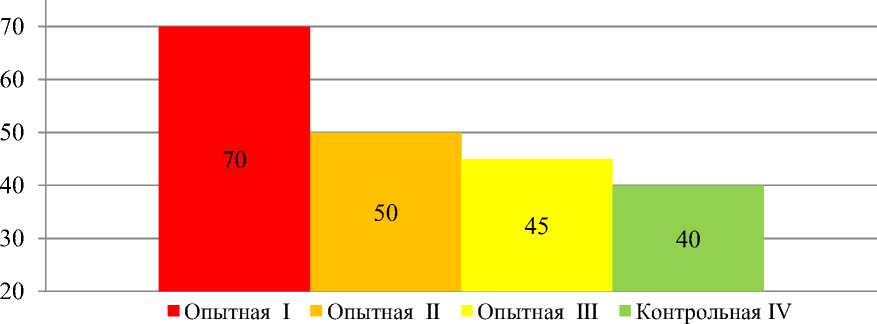

Результат исследований. После синхронизации половой охоты, проведения искусственного осеменения получены результаты (Рисунок 1, Таблица 2), из которых следует, что с первого раза стельными стали не все животные, подвергнутые обработкам.

Рисунок 1 – Средний процент стельных животных в исследуемых группах

Таблица 2 – Итоги синхронизации эструса у телок

|

Показатель |

Группа |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

||

|

Количество, голов |

20 |

20 |

20 |

20 |

|

|

Обработано, голов |

20 |

20 |

20 |

20 |

|

|

Осеменено, голов |

20 |

20 |

20 |

20 |

|

|

Оплодотворилось, голов |

14 |

10 |

9 |

8 |

|

|

Осеменено повторно, голов |

6 |

10 |

11 |

12 |

|

|

Таблица 3 – Рыночная стоимость препа |

ратов |

||||

|

Наименование препарата |

Количество |

Цена, р. |

Стоимость, р. |

||

|

PGF Вейкс форте 50 мл (флакон) |

4 |

2128 |

8512 |

||

|

Седимин 100 мл (флакон) |

4 |

120 |

480 |

||

Оптимальные результаты были получены после обработки по схеме № 1. В этой группе нестельными оказались шесть голов (30 %) от обработанных, что на 30 % эффективнее, чем в группе контроля, на 20 % по сравнению со второй группой и на 25 % – с третьей. Во второй группе нестельными остались десять голов (50 %), что на 10 % результативнее, чем в группе контроля, и на 5 % выше, чем в третьей группе, в которой оплодотворилось девять голов (45 %), что на 5 % больше, чем в группе контроля.

В четвертой группе получено стельных – восемь голов (40 %). Все нестельные животные были осеменены по- вторно. После проведения двух этапов стимуляции, безрезультативно осеменённые животные выбраковывались.

Из-за разных методических подходов к организации случного периода, неравномерного прихода животных в охоту, неодинаковой оплодотворяемости телок из опытных групп, различного количества затраченных спермодоз появилась необходимость установить дифференцируемые экономические показатели эффективности воспроизводства стада ремонтных телок, что и было сделано (Таблица 3, 4).

Во всех группах было затрачено одинаковое количество спермодоз – 20.

При этом результативность осеменения была ниже в необработанной группе. Соответственно возрос индекс осеменения в контрольной группе. Лучшей по этому показателю оказалась группа телок, обработанная по схеме № 1. Здесь индекс осеменения составил 1,42 ед., что на 1,08 ед. (на 43,2 %) меньше, чем в контрольной группе. Во второй группе индекс осеменения составил 2,0 ед., что на 0,5 ед. (на 20,0 %) меньше, чем в контрольной группе телок. При обработке по схеме № 3 индекс осеменения составил 2,22 ед., что на 0,28 ед. (на 11,2 %) меньше, чем в группе необработанных животных.

При обработке по схемам № 1 и №

-

2 продолжительность случного периода до искусственного осеменения составила 17 дней, что на 13 дней меньше, чем в третьей и контрольной группах, в которых аналогичный период продлился 30 дней.

Показатель «прогнозируемый выход живых телят» рассчитывали с учётом внутрихозяйственных данных. Так, выход живых телят в ООО «Вакинское Агро» на 100 нетелей с учётом двоен 90±5 %.

Среди обработанных телок затраты на одного телёнка были меньшими при реализации схемы № 1. Реализация схем стимуляции и синхронизации позволяет получить дополнительных телят.

Таблица 4 – Экономические показатели эффективности воспроизводства

|

Показатель |

Группа |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

Затрачено доз семени |

20 |

20 |

20 |

20 |

|

Стоимость 1 дозы семени, р. |

550 |

550 |

550 |

550 |

|

Затраты на семя, тыс. р. |

11,0 |

11,0 |

11,0 |

11,0 |

|

Количество стельных нетелей |

14 |

10 |

9 |

8 |

|

Прогнозируемый выход живых телят |

13 |

9 |

8 |

7 |

|

Стоимость одного телёнка, тыс. р. |

7,2 |

7,2 |

7,2 |

7,2 |

|

Стоимость всех телят, тыс. р. |

93,6 |

64,8 |

57,6 |

50,4 |

|

Стоимость обработки 1 головы, р. |

97,12 |

85,12 |

12,0 |

0 |

|

Количество обработок |

20 |

20 |

20 |

0 |

|

Затраты на 1 обработку, р. |

1942,4 |

1702,4 |

240 |

0 |

|

Затраты на семя и обработку, тыс. р. |

12,942 |

12,702 |

11,24 |

11,0 |

|

Затраты на 1 телёнка, р. |

995,5 |

1411,4 |

1405,0 |

1571,4 |

|

Индекс осеменения, ед. |

1,42 |

2,0 |

2,22 |

2,5 |

|

Дополнительно будет получено телят |

6 |

2 |

1 |

0 |

|

Стоимость дополнительно полученных телят, тыс. р. |

43,2 |

14,4 |

7,2 |

- |

|

Затраты на дополнительно полученных телят, р. |

5973 |

2822,8 |

1405 |

- |

|

Дополнительно будет получено за телят, тыс. р. |

37,227 |

11,577 |

5,795 |

- |

|

Продолжительность реализации схемы до ИО, дней |

17 |

17 |

30 |

30 |

Заключение. Таким образом, наиболее эффективным способом стимуляции и синхронизации эструса у телок голштинской породы оказалась модифицированная система двухразовых инъекций с интервалом между инъекциями 14 дней, дополненная железо-йод-селен содержащим препаратом «Седимин». Так при реализации данной схемы количество стельных животных составило 70 %. Препарат «PGF Вейкс форте» гарантировано стимулирует и синхронизирует половую охоту, позволяя осеменять в установленное время. Препарат «Седимин» положительно влияет на репродуктивную функцию телок. При его применении в первой группе телок дополнительно получено 20 % стельных животных по сравнению со второй группой, где данный препарат не применяли. Среди опытных групп телок при реализации схемы № 1 затраты на одного телёнка были меньшими – 995,5 р., дополнительно будет получено за реализацию телят – 37227 р. В этой группе был ниже индекс осеменения – 1,42 по сравнению с другими группами. Необходимо профилактировать недостаток в организме микроэлементов, определяющих состояние репродуктивной функции путём применения комплексного препарата «Седимин».

Резюме

В крупном молочном предприятии Рязанской области проведены исследования механизма эндокринной регуляции эстрального цикла, а также изучены пути нормализации репродуктивной функции. Экспериментальные данные получены на телках голштинской породы случного возраста. В сравнительном аспекте оценена экономическая эффективность применяемых методик. Используемые препараты и методы качественно отличались друг от друга. Впервые доказано сочетанное применение препаратов «PGF Вейкс форте» и «Седимин», позволяющее в среднем на 30 % увеличить показатель вероятности наступления беременности у телок случного возраста.

Список литературы Механизм эндокринной регуляции полового цикла и нормализация репродуктивной функции у телок голштинской породы

- Бабичев, В.Н. Нейроэндокрино-логия репродуктивной системы [Текст] / B.Н. Бабичев // Проблемы эндокринологии. - 1998. - № 1. - С. 3-12.

- Белобороденко, А.М. Воспроизводство и профилактика бесплодия коров в условиях Северного Зауралья [Текст] / А.М. Белобороденко, М.А. Белобороденко, Т.А. Белобороденко // Вестник государственного аграрного университета Северного Зауралья. - 2013. - № 3. - С. 58-61.

- Белобороденко, М.А. Профилактика скрытых абортов у коров [Текст] / М.А. Белобороденко [и др.] // Генетика и разведение животных. - 2016. - № 4. - C. 52-56.

- Боярский, К.Ю. Функциональные тесты, определяющие овариальный резерв, и вспомогательные репродуктивные технологии [Текст] / К.Ю. Боярский, [и др.] // Проблемы репродукции - 1998. - № 3. - С. 26-31.

- Бурлев, В.А. Факторы роста и их роль в регуляции репродуктивной функции у больных с синдромом поликистоз-ных яичников [Текст] / В.А. Бурлев, [и др.] // Проблемы репродукции. - 1998. - № 3. -С. 17-25.

- Дедов, И.И. Синдром полики-стозных яичников [Текст] / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. - М.: Изд. «МИА», 2007. - 361 с.

- Дюльгер, Г.П. Дифференциальная гормонотерапия коров с фолликулярными и лютеиновыми кистами яичников под ультразвуковым контролем [Текст] / Г.П. Дюльгер // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2010. - № 6. -С. 32-42.

- Коровушкин, А.А. Регуляция потребления корма, роста, развития, продуктивности коров с гипофункцией щитовидной железы в зависимости от индукции компенсаторно-приспособительных реакций Са2+-антагонистом / А. А. Коровушкин, В. С. Грачев, С. А. Нефедова // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - 2011 - № 22. - С.130-135.

- Манухин, И.Б. Ановуляция и ин-сулинорезистентность / И.Б. Манухин, М.А. Геворкян, Н.Б. Чагай // М.: Изд. «Геотар-Медиа». - 2006. - 415 с.

- Манухин, И.Б. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции [Текст] / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. - М.: Изд. «Гэотар-Медиа», 2010. - 275 с.

- Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве [Текст] / А.И. Овсяников. - М., Колос, 1976. -304 с.

- Племяшов, К.В. Воспроизводительная функция у высокопродуктивных коров при нарушении обмена веществ и её коррекция / К.В. Племяшков // Автореф. дис. док. вет. наук: 06.02.06 - ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных. - СПб, 2010. - 41 с.

- Сердюк, Г.Н. Проблема продуктивного долголетия при голштинизации отечественных пород крупного рогатого скота и пути её решения / Г. Н. Сердюк // Молочное и мясное скотоводство. - 2015. - № 6. - С. 7-9.

- Туников, Г.М. Современные тенденции производства молока в условиях интенсивной технологии [Текст] / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин [и др.] // Вестник Рязанского государственного аг-ротехнологического университета им. П. А. Костычева. - 2019. - № 4 (44). - С. 70-75.

- Patel, H. Follicle stimulating hormone modulates ovarian stem cells through alternately spliced receptor variant FSH-R3 / H. Patel, D. Bhartiya, S. Parte [et al.] // Ovarian Res. - 2013. - Vol. 6. - P. 52.