Механизм социально-экономической эволюции: российский аспект

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14967709

IDR: 14967709 | УДК: 1:316

Текст статьи Механизм социально-экономической эволюции: российский аспект

Социально-экономические системы представляют собой сложные структурные образования, развитие которых подчиняется законам нелинейной динамики. Их историю можно рассматривать как последовательность фазовых переходов, в процессе которых в момент неустойчивости возникают новые упорядоченные структуры, способные, в свою очередь, становиться нестабильными, чтобы тем самым уступить место формам порядка. Нелинейная динамика означает, что этими процессами во всех их деталях невозможно управлять централизованно. Поэтому необходимо своевременно распознавать моменты неустойчивости и возможные параметры порядка, которые могут доминировать в глобальных тенденциях развития. Но одной лишь восприимчивости по отношению к шатким равновесным состояниям нелинейной динамики недостаточно. Краткий обзор истории России и Европы подтверждает этот анализ нелинейной динамики. После того как средневековый порядок был разрушен, в Европе господствовал хаос Тридцатилетней войны. Под ее влиянием английский философ Т. Гоббс описывал естественное состояние общества как войну всех против всех. В этих условиях каждый заинтересован только в своем собственном выживании. Поэтому Т. Гоббс предложил фазовый переход к новому общественному порядку, при котором каждый гражданин передает свои свободы абсолютному государству, чтобы достичь абсолютного состояния равновесия стабильности и безопасности. Т. Гоббс представлял себе этот фазовый переход как социальный договор граждан с государством. В соответствии с идеалом механики государство должно было быть совершенной центра- лизованно управляемой машиной, существование которой оправдано ее функциями по обеспечению и защите граждан. В эпоху абсолютизма в Европе в XVII и XVIII вв. действительно создаются такие государства. В этой связи необходимо напомнить о великой эпохе в истории России, начало которой положило правление царя Петра Великого, а конец связан с царствованием Екатерины Великой. Этим правителям, часто обращавшимся за советом к лучшим ученым Европы, принадлежит заслуга создания централизованного государства, отвечавшего новейшим требованиям той эпохи 1.

Экономическую модель, отвечающую требованиям таких абсолютистских режимов, разработали французские экономисты физиократической школы. По образцу картезианской механики экономическая система должна была функционировать как часовой механизм. Сельское хозяйство, ведущая сила физиократической экономики, сравнивается с гирями часов. Экономическое производство толкуется как сложное механическое движение. Распределение прибыли между общественными классами происходит в соответствии с центральным планом. Абсолютистское государство и абсолютистская экономика определенно представляют собой прогресс по отношению к предыдущей фазе средневековья. Они соответствуют линейному мышлению картезианской физики.

В конце XVIII столетия эти режимы становятся нестабильными. В эпоху французской революции абсолютизм терпит крушение. Штурм Бастилии представляет собой локальный «эффект бабочки» нелинейной динамики, потрясший всю европейскую историю. И. Кант и Г. Гегель приветствуют французскую респуб- лику как новую фазу буржуазной всемирной истории. Конституция прав человека должна обеспечить права граждан на свободу. К числу гражданских свобод добавляются экономические свободы, которые А. Смит описывает в своей либеральной модели свободной рыночной экономики. Равновесие экономических и политических сил достигается, таким образом, путем самоорганизации. Конституция должна обеспечить свободную игру этих сил. Буржуазное общество рассматривается буквально как точечный аттрактор мировой истории, в котором динамика должна привести к равновесному состоянию богатства, мира между народами и общественного вспомоществования. Такова была иллюзия теоретиков буржуазного общества. Нелинейная динамика открытых систем высокой степени сложности не знает состояния окончательного равновесия.

В соответствии с этими тенденциями К. Маркс ожидал следующего фазового перехода в экономически высокоразвитых гражданских обществах, таких как Франция, Англия или Германия. Но в условиях Первой мировой войны неожиданно пал абсолютистский режим в России. Штурм Зимнего дворца в Санкт-Петербурге представлял собой локальный «эффект бабочки», которому предстояло решить судьбу мировой истории в глобальном масштабе. Абсолютистское аграрное государство в кратчайшее время должно было быть преобразовано в современную социалистическую промышленную державу, не проходя буржуазную фазу. Для реализации этой цели авангард партии должен был разработать программу развития страны. Из информатики известно, что никакой отдельный процессор не может управлять информационными и коммуникационными сетями. Никакой человеческий мозг не в состоянии охватить нелинейный поток информации такой многомерной сложной системы. Возможно лишь создать определенные граничные условия, способствующие тому, чтобы желаемые аттракторы развивались сами.

Из конфронтации буржуазно-либеральной и социалистической общественных систем после Второй мировой войны возникла биполярная система равновесия. Часто это равновесие называют равновесием ужаса, поскольку оно отмечено противостоянием двух обладающих атомным оружием блоков. Однако с точки зрения нелинейной динамики эта система была вполне устойчива, и равновесие не нарушалось, пока каждый придерживался определенных правил игры. Существовали моменты неустойчивости (например, Кубинский или Берлинский кризис), когда локальные флуктуации грозили привести к последствиям в глобальном масштабе и спровоцировать действие аттрактора атомного хаоса. В то же время людям удавалось избежать многих локальных конфликтов, потрясающих мир сегодня. В частности, такие характерные для сегодняшнего дня явления, как этнические, национальные и религиозные конфликты, носили сугубо локальный характер. Равновесие ужаса обладало, таким образом, определенными преимуществами. Однако нелинейная динамика поведения разумных людей не может быть изолирована в закрытые системы. Современные информационные и коммуникационные системы пробудили надежды и желания, которые приобрели свою собственную динамику. В связи с серьезными экономическими проблемами в конце 1980-х гг. биполярное равновесие стремительно дестабилизировалось, так что многие политики не смогли это своевременно распознать 2.

Последнее десятилетие XX в. поставило перед мировой экономической наукой множество новых и сложных вопросов, ответы на которые не получены и по сей день. Едва ли не самым знаменательным событием этой эпохи стал распад глобальной социалистической системы и вступление посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы на путь социально-экономических преобразований.

Эволюция социально-экономической системы представляет собой процесс глубокого качественного изменения ее состава, связей, структуры функционирования. Как отмечалось ранее, развитие происходит в двух формах – эволюционной и революционной, которые могут рассматриваться и как его фазы.

В эволюционной фазе экономические институты различных уровней, связи между ними и функционирование как экономических субъектов, так и национальной экономики в целом изменяются незначительно и плавно. Постепенно колебания экономических параметров усиливаются. Когда значения флуктуирующих параметров превысят критические значения и мощность стабилизирующих систем, наступает момент, когда сколь угодно малое изменение параметров приводит к скачкообразному переходу экономики в качественно иное состояние.

Так наступает точка бифуркации – момент ветвления вариантов экономического развития, революционная фаза. Причины скачкообразности процесса развития экономики связаны со следующим. Во-первых, экономическая динамика находится в зависимости от накопления капитала, а накапливаемые амортизационные отчисления долгое время могут не использоваться, капитализация большей части этих средств происходит одномоментно. Во-вторых, появление научных открытий и изобретений носит скачкообразный характер. В-третьих, инновации в производстве также появляются сразу в большом количестве. В точке бифуркации происходит слом существовавшей структуры экономики и зарождение новой структуры. Такое сочетание элементов старого и нового качества создает хаос. Но именно он и способствует выводу экономики на новый виток развития. В точке бифуркации изменяется структура экономики (причем первый удар принимают связи системы), а также макроэкономические пропорции. Впоследствии, в ходе адаптации к новой структуре, происходит смена механизма функционирования экономики.

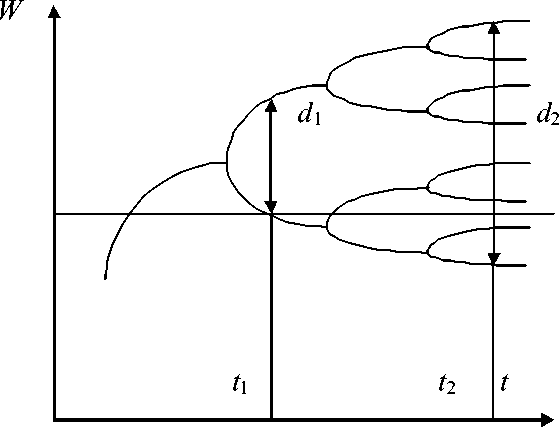

Как видно на рисунке, в точке бифуркации происходит ветвление вариантов развития экономики и выбор того или иного варианта (аттрактора).

Представление о капитализме и социализме или плане и рынке как единственных альтернативах развития не соответствует действительности. То же самое можно сказать об идее прогресса как единственной, по общему представлению, направлению развития экономики и общества в целом, а усложнения – как его результата. Английский социолог Т. Шанин справедливо отметил, что все не соответствующее идее прогресса и единообразия отбрасывается на обочину науки, и лишь единицы признают альтернативность процесса развития, помня, что достигнутое одним поколением может быть утеряно другим. В действительности в точке бифуркации экономика может быть притянута не только прогрессивным, но и регрессивным аттрактором, может как повысить, так и понизить степень сложности и организованности, стать открытой или закрытой системой или, наконец, может разрушиться.

В отношении открытости/закрытости экономических систем верно следующее:

-

- любая национальная экономика реагирует на воздействие среды более или менее избирательно, поэтому абсолютной открытости всем воздействиям не мо-

Рис. Трансформация экономических систем через бифуркацию:

W – накопленное богатство; t – временной параметр; d – параметр бифуркации

жет быть, иначе система утеряла бы целостность;

-

- экономика может быть открытой в одном отношении и закрыта в другом, и наоборот, но чаще наблюдается откры-тость/закрытость по отношению к большинству типов сред;

-

- абсолютно (то есть во всех аспектах отношений со средой) закрытая экономика в конечном счете притягивается странным аттрактором.

Как «абсолютную открытость», так и «абсолютную закрытость» трудно представить реально существующими, поэтому всегда, когда речь будет идти об открытости или закрытости экономики, будет подразумеваться определенная преобладающая тенденция. Разнообразию ветвей, которые может выбрать открытая система, противостоит жесткая детерминированность и большое сходство черт закрытых систем. Закрытая система становится организуемой извне (в отличие от самоорганизующихся открытых систем), в ней происходит гипертрофия функций государства, стремление к достижению автаркии, что, в силу невозможности получения необходимых ресурсов цивилизованным образом, приводит к войне с внутренним или внешним врагом, возникают тоталитарные тенденции.

Закрытая экономика пытается достичь оптимума за счет подсистем, что вызывает разбухание аппарата управления. Закрытая экономика, в полном согласии с выводами системного подхода и концепций самоорганизации, стремится установить общее равновесие (равенство макроэкономических параметров), что на практике проявляется в директивном планировании. Нарастание энтропии, вывод которой в среду затруднен, делает неизбежным превращение закрытой экономики в открытую (хотя существование закрытой экономики в состоянии, близком к гомеостазу со средой, может быть очень долгим, пример чего показывают восточные деспотии).

Экономические точки бифуркации провоцируются глубокими кризисами среднесрочного цикла и либо совпадают с кризисными периодами, либо следуют непосредственно за ними. Это подтверждается тем, что глубочайшие кризисы последних ста лет (1890 г., 1929– 1933 гг., 1973–1974 гг.) повлекли за собой се- рьезные структурные сдвиги и изменение функционирования экономически развитых стран, поведения экономических субъектов, степени монополизации экономики, роли мелкого и крупного бизнеса, масштабов, направленности и методов государственного регулирования экономики.

Можно предположить, что точки бифуркации связаны с циклами Н.Д. Кондратьева. В пользу данного предположения говорит тот факт, что периоды между смежными точками бифуркации равны сорока годам и приходятся на периоды перехода от одного цикла Кондратьева к другому. Еще одним аргументом может служить то, что возникновение закрытых систем, по крайней мере в XX в., приходится на периоды перехода от одного длинного цикла к другому и на кризисные или посткризисные периоды цикла Жуглара – начало 30-х гг. и 1973–1976 годы. Так, в этих периодах берут начало тоталитарные тенденции в Италии, Германии (1933 г.), СССР (конец 20-х – начало 30-х гг.), Кампучии (1975 г.), Вьетнаме (1976 г.).

Выбор аттрактора зависит от множества факторов. Определенным ограничителем выбора служит прошлое. Из почти бесконечного множества путей развития экономика может выбрать лишь путь, соответствующий ее природе, уровню развития, сформированному в процессе предыдущего развития. Таким образом, развитие экономики происходит в соответствии с «принципом непрерывности Визера», который гласит, что картина меняется не произвольно, а каждый последующий момент согласован с предыдущим состоянием 3.

Принцип непрерывности Визера можно распространить и на среду национальной экономики: выбор аттрактора производится и в соответствии с «историей» среды и характером взаимосвязей с ней. Так, если природная среда бедна, то экономика может выбрать аттрактор, предусматривающий ресурсосбережение, и следовательно, аттрактор инновационного типа (пример – современная японская экономика) или наоборот – закрытость экономики и состояние, близкое к гомеостазу с природной средой (пример – Япония до революции Мэйдзи). Характер окружающей природной среды – близость моря или отдаленность от него – может сформировать особый

(«прибрежный» или «континентальный») тип развития. На выбор аттрактора влияет также накопленный потенциал национальной экономики. Таким образом, «выбираемому» аттрактору должен соответствовать также потенциал экономики.

Когда путь развития выбран, начинается эволюционный отрезок развития – адаптация к новому аттрактору. Если в период скачка происходит слом старой структуры и нарождение элементов новой, то в фазе адаптации – приспособление экономики к новым структурам, изменение функционирования как экономики в целом, так и отдельных ее компонентов.

Вслед за структурой национальной экономики, изменяемой предпринимательством и механизмами отбора, представленными конкуренцией, меняется и механизм функционирования как экономики в целом, так и ее компонентов. Это влечет за собой смену модели государственного регулирования, изменение практически всех условий экономической деятельности, меняется социальная, политическая организация, система ценностей, средства удовлетворения потребностей, актуализируются иные потребности, массово появляются новые товары; аналогичные процессы происходят в области идеологии, культуры, в науке наблюдается смена парадигм. Наблюдается сильная социальная поляризация, появляется или усиливается неравномерность развития отдельных стран; циклические процессы становятся асинхронными; происходит «перепо-люсовка»: центр и периферия как народного хозяйства одной страны, так и мировой экономики могут мигрировать. Постепенно в ходе адаптации к новому аттрактору возникают дотоле неизвестные национальной и мировой экономике процессы и явления.

Адаптация к новому аттрактору предполагает наличие особого сектора, который может обеспечить движение в избранном направлении. Эту роль в адаптационный период выполняет предпринимательство, облегчающее переход к новому аттрактору. Это подтверждается наличием замеченных еще И. Шумпетером всплесков предпринимательской активности, что можно объяснить исходя из самой природы предпринимательства. Предпринимательство возникает как ответ на условия неопределенности, а последняя наиболее велика в районе точки бифуркации и следующим за ней периодом.

Социально-экономическая система, осуществив выбор пути своего дальнейшего развития (аттрактор), должна адаптироваться к новым условиям функционирования. Облегчить этот процесс могут два важнейших фактора отбора в экономике: конкуренция и государственное регулирование.

Предпринимательство в постбифуркационный период строит новую структуру национальной экономики, а конкуренция способствует отбору среди новых и старых институтов наиболее соответствующих новому аттрактору 4.

Функции конкуренции трояки:

-

- она выступает механизмом отбора в национальной экономике;

-

- служит источником сильных флуктуаций, способных подвести национальную экономику к порогу самоорганизации;

-

- является фактором диссипации, способствуя поляризации экономических институтов.

Первую функцию конкуренция выполняет постоянно, но особенно активна она в начале эволюционного этапа развития национальной экономики. Вторую функцию она играет также постоянно, в основном ближе к концу этого этапа (перед точкой бифуркации) и, наконец, третью – в начале эволюционного этапа. При этом первая и третья функция тесно связаны между собой.

Признаки отбора, совершаемого конкуренцией, изменяются со временем соответственно изменению природы аттрактора. Они могут изменяться не только от одной точки бифуркации к другой (что само собой разумеется – разные аттракторы предъявляют разные требования), но и в зависимости от этапа. Например, на эволюционном этапе, предшествовавшем точке бифуркации экономики 1973–1974 гг., наиболее конкурентоспособными в экономически развитых странах были конгломераты, но разрушительную конкуренцию кризисного периода они не выдержали – большинство их было уничтожено.

Другим фактором отбора является государство, которое может либо способствовать переходу на новый аттрактор, либо помешать ему. При этом выбор сценария регулирования не безразличен для экономики и должен варьироваться в зависимости от особенностей базового и нового аттракторов. Нет гарантии, что рецепт, который когда-то помог одной стране, поможет этой или другой стране в следующий раз. Например, кейнсианский подход стимулирования совокупного спроса помог США преодолеть кризис 1929–1933 годов. В условиях массовой безработицы, резкого падения доходов, катастрофического роста нищеты и дефляционных процессов такие кейнсианские меры, как общественные работы, пособия безработным и малообеспеченным гражданам, а также государственные закупки оказались весьма полезными. Но вот настал кризис 1973–1974 гг., и подобные меры ничего не дали, причина чего очевидна: резкого уменьшения потребления и доходов населения не произошло, имела место сильная инфляция, то есть не было ничего, что могло бы увеличить спрос на потребительские товары со стороны самого спроса. Другой пример – современный российский экономический кризис. Применение в наших условиях кейнсианских мер могло бы привести к катастрофическим последствиям вследствие наличия инфляции и того, что ввиду уменьшения производства отечественных товаров потребительского назначения и низкого их качества стимулирование спроса только увеличит закупки импортных товаров (за исключением продуктов питания). Таким образом, в современных условиях в России необходимо прямое государственное стимулирование производителей второго подразделения, финансирование закупок новой техники и технологии, повышение квалификации кадров, предоставление налоговых льгот и льготных кредитов, обеспечение государственными заказами, по крайней мере, для армии и чрезвычайных ситуаций). Вблизи точки бифуркации экономика наиболее чутко реагирует на все воздействия: даже малые флуктуации могут вызвать серьезные изменения, поэтому адаптационный период является одним из наиболее важных для экономического развития, ведь от полноты адаптации зависит жизнь страны в течение десятилетий. Одновременно это и наиболее сложный период, так как полной картины событий, к которым приспосабливается систе- ма, никто в действительности не знает и не видит. Именно поэтому государственное регулирование необходимо как никогда, но и как никогда опасно: любое воздействие управляющей системы (в силу того, что в точке бифуркации самая малая флуктуация может быть решающей и вызвать скачок на другой аттрактор) способно привести к волне флуктуации в экономике и подтолкнуть ее на проигрышный аттрактор и даже разрушить ее. Поэтому государственное регулирование в области точки бифуркации должно быть очень мягким, осторожным и отвечать следующим требованиям.

-

1. Оно должно быть резонансным происходящим в экономике изменениям, ее природе и отчасти – прошлому. Можно полностью согласиться с мыслью К. Маркса, считавшего, что общество не может перешагнуть через фазы своего развития или «отменить» их декретами, но может и должно смягчить и сократить «муки родов».

-

2. Меры государственного регулирования должны применяться вовремя. То, что возможно сегодня, не будет таковым завтра, и это нужно учитывать. Процессы, о которых регулирующие органы забыли, впоследствии могут выйти из-под контроля и вызвать необратимые изменения. К сожалению, понятие времени практически исключено из многих экономических исследований. Забывают об этом и на практике, отсюда и огромное количество несвоевременных, а значит неэффективных решений.

-

3. Регулирующая система должна наладить обратные связи с экономикой, иначе первая будет генерировать разрушительные или способствующие деградации экономики флуктуации.

-

4. Государство должно опираться на экономические субъекты, обеспечивающие переход на выигрышный аттрактор – они играют роль звена, ухватившись за которое можно вытянуть всю цепь. Например, в точке бифуркации 30-х гг. в экономически развитых странах таким звеном явилось государство, стимулировавшее спрос согласно кейнсианским рецептам, а в 70-х гг. эту роль сыграло предпринимательство, особенно мелкое.

Конечно, особое значение данный принцип имеет в точке бифуркации, когда государство может изменить траекторию развития. Более того, изменение траектории развития возможно почти исключительно в точке бифуркации. Идея «большого скачка», попытка осуществления которого была предпринята в Китае при Мао Цзедуне, не так уж абсурдна, если только иметь в виду, что народное хозяйство, как и любая другая система, может перейти не в любое состояние, и если выполнены два первых условия. Ошибочно было требовать от китайской экономики того, чего она в принципе дать не могла – регулирование было нерезонансным, помимо того, время реализации идеи «скачка» было выбрано неудачно – точка бифуркации давно миновала.

Можно согласиться с тем, что благосостояние общества зависит не столько от количества предпринимателей, сколько от направления предпринимательской активности, которое во многом определяется структурой стимулов, а также, добавим, силой их влияния на экономические субъекты. А эти факторы, в свою очередь, зависят от силы конкуренции, а также направленности и методов государственного регулирования.

Особенно важны эти наработки в условиях трансформационных процессов в России, поскольку на данный момент не существует цельной концепции социально-экономических преобразований в стране.

Важным фактором эволюционного развития должна стать реструктуризация экспорта российской экономики. Как было замечено ранее, экспорт России имеет ярко выраженную сырьевую направленность, что негативно сказывается на долгосрочных перспективах развития экономики. Рассматривая структуру экспорта в краткосрочной перспективе, можно заметить, что высокие цены на энергоресурсы дают возможность получать сверхприбыли, развивать топливно-энергетические отрасли, прежде всего добывающие. Таким образом, происходит асимметричное развитие обрабатывающих и добывающих отраслей, когда первые обладают приоритетом перед последними, хотя в действительности должно быть на оборот. В результате осуществления рыночных преобразований ставка должна делаться, прежде всего, на обрабатывающие отрасли, отрасли, производящие продукты конечного пользования и сферу высоких технологий. Именно эти отрасли могут и дол- жны служить залогом долгосрочного экономического роста и, как следствие, повышения благосостояния населения, что является основной целью функционирования социальноэкономической системы. Сырьевая направленность российской экономики делает ее зависимой от конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов, колебания цен на которых могут как дать экспортерам сырья возможность получить сверхприбыли, так и ввергнуть экономику в серьезный кризис, если энергоносители являются основной статьей экспорта и фундаментом экономического роста.

Решение проблемы реструктуризации российского экспорта напрямую связано с решением одной из основных проблем экономики России – неэффективным использованием производственных мощностей, поскольку многие отрасли добывающей, легкой промышленности, отрасли высоких технологий требуют серьезных капитальных вложений и эффективного использования уже имеющихся мощностей и технологий, но при этом не гарантируют получения мгновенной отдачи в отличие от экспортоориентированных топливно-энергетических отраслей. Хотя именно вышеуказанные сферы российской экономики на уровне мирового хозяйства являются основными источниками развития и конкуренции экономики. То же самое касается и сферы фундаментальных научных исследований. На первый взгляд, минимальная отдача в краткосрочном периоде делает эти отрасли непривлекательными для предпринимателей, а поддержка государства – минимальной, но нелинейность развития экономики позволяет нам говорить о том, что социально-экономическая система производит накопление информации, количественных изменений, которые в определенный момент времени перейдут в качественный скачок, что, с одной стороны, принесет необходимую отдачу предпринимателям, а с другой – даст государству серьезный фундамент долгосрочного экономического роста и повысит конкурентоспособность российской экономики на мировой арене.

Еще одним направлением социально-экономической реформации должно стать развитие малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированных отраслей, таких, как образование, здравоохранение, культура. Как следствие, произойдет формирование сильного среднего класса, являющего тем самым связующим звеном национальной экономики. Развитие бизнеса на всех уровнях его функционирования позволит создать серьезную налогооблагаемую базу, которую возможно будет использовать в вышеуказанных отраслях социальной сферы. Указанные меры помогут повысить доходы населения и расширить внутренний рынок, стимулируя совокупный спрос и, соответственно, предприятия отраслей, производящих готовую продукцию.

В целом можно заметить, что так или иначе, но все меры социально-экономического реформирования взаимосвязаны, и нельзя заниматься преобразованиями лишь в какой-то одной отдельно взятой отрасли или сфере. Правильное и эффективное использование экономических и государственных рычагов социально-экономических преобразований способно дать экономике столь необходимую стабильность. Правильная балансировка вышеуказанных реформ позволит экономике развиваться гармонично как во внутренней, так и во внешней среде. Безусловно, существуют отрасли, требующие большего внимания, но даже в них преобразования должны проводить в контексте потребностей и целей функционирования всей экономики в целом.

Мировое сообщество переживает этап восходящей ветви эволюционного развития, сопряженного с высоким уровнем развития научно-технической базы и человеческого капитала. России необходимо учитывать всю совокупность общемировых тенденций социально-экономического развития, чтобы в полной мере использовать собственный ресурсный потенциал экономического роста в посттрансформационный период.

Список литературы Механизм социально-экономической эволюции: российский аспект

- Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволюции/пер. с нем. Ю. А. Данилова. -М.: УРСС, 2001. -328 с.

- Там же.

- Ерохина Е. А. Адаптация экономики к новому аттрактору: роль конкуренции и государства. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2002.

- Ерохина Е. А. Развитие национальной экономики: самоорганизационный подход. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2002.