Механизм возникновения «мертвой точки» при приседании со штангой в пауэрлифтинге

Автор: Самсонова А.В., Кичайкина Н.Б., Самсонов Г.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (60) т.17, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключалась в изучении механизма динамических перегрузок опорно-двигательного аппарата атлета и механизма возникновения «мертвой точки» в пауэрлифтинге с позиций биомеханики. Проведен эксперимент с участием четырех пауэрлифтеров высокой квалификации. Они выполняли приседание со штангой на плечах массой 60 и 80% от максимума. Движения регистрировались с помощью видеокамеры в сагиттальной плоскости с частотой 60 кадров в секунду. Центры суставов нижних конечностей были отмечены контрастными маркерами. Координаты маркеров оцифровывались автоматически. Были рассчитаны углы в суставах, угловые скорости и ускорения звеньев нижних конечностей, а также скорость и ускорение центра тяжести штанги. Активное разгибание тазобедренного сустава начинается спустя 0,15–0,25 с после нижней точки приседания. Ускорение общего центра тяжести штанги при вставании из нижней точки изменяется в пределах от 2 до 6 м/с 2. На основании данных об ускорении общего центра тяжести штанги были рассчитаны динамические перегрузки на опорно-двигательный аппарат спортсмена во время преодоления «мертвой точки». При массе штанги 160 кг (80% от максимума) и ускорении 2 м/с 2 динамическая нагрузка составила 1920 Н, при ускорении 6 м/с 2 – 2560 Н. Таким образом, пиковые динамические перегрузки опорно-двигательного аппарата при максимальных значениях ускорения ощущаются атлетом как «мертвая точка». Они наблюдаются в диапазоне углов от 28 до 31° между бедром и горизонтальной плоскостью. Исключить мертвую точку нельзя, но возможно уменьшить динамические перегрузки за счет более равномерного вставания из нижней точки приседа.

Пауэрлифтинг, динамические перегрузки, "мертвая точка", ускорение центра тяжести штанги, межзвенные углы, угловая скорость звеньев тела

Короткий адрес: https://sciup.org/146216092

IDR: 146216092 | УДК: 796.89

Текст научной статьи Механизм возникновения «мертвой точки» при приседании со штангой в пауэрлифтинге

Приседание со штангой – одно из силовых упражнений, используемых для развития силы мышц нижних конечностей во многих видах спорта. В пауэрлифтинге это упражнение выступает в роли основного (соревновательного).

Биомеханический анализ этого упражнения производился в разных аспектах. В работе [3] описано влияние положения колена на суставные моменты в коленном суставе при выполнении приседа со штангой на плечах. В исследовании [2] авторы сравнивали присед со штангой на плечах и присед со штангой на груди с точки зрения предупреждения травм, а в работе [4] – с точки зрения мышечного обеспечения. Авторы исследования [5] анализировали кинематические характеристики приседа со штангой на плечах и приседа на машине Смитта.

Самсонова Алла Владимировна, д.п.н., заведующая кафедрой биомеханики, Санкт-Петербург Кичайкина Нина Борисовна, к.б.н., профессор кафедры биомеханики, Санкт-Петербург Самсонов Глеб Александрович, студент кафедры атлетизма, Санкт-Петербург

Особый интерес специалистов в области пауэрлифтинга вызывает явление «мертвой точки», возникающее при выполнении приседа со штангой на плечах. Показано, что оно возникает при вставании из приседа в момент, когда продольная ось бедра находится под углом 30° к воображаемой линии, проведенной параллельно полу через центр вращения в коленном суставе [1, 6, 7]. Следует заметить, что авторы работы [7] только констатируют наличие явления «мертвой точки» и описывают ее признаки на уровне эмпирических ощущений атлета. Биомеханического анализа причин возникновения «мертвой точки» в работах указанных исследователей авторы данной работы не обнаружили.

Цель исследования: на основе расчета, анализа и оценки биомеханических характеристик приседания со штангой в пауэрлифтинге изучить механизм возникновения «мертвой точки» и дать рекомендации по уменьшению динамических перегрузок опорно-двигательного аппарата спортсмена.

Материалы и методы

Видеосъемка

Для фиксации движения спортсменов использовалась камера Canon Powershot A 620, позволяющая выполнять скоростную съемку с частотой 60 кадров в секунду при разрешении 640×480 пикселей (погрешность измерения интервалов времени составляла 0,015 с). Видеосъемка выполнялась в сагиттальной плоскости с расстояния 3,5 м. Перед видеосъемкой тазобедренный, коленный и голеностопный суставы были отмечены высококонтрастными маркерами.

Биомеханический анализ

Координаты маркеров оцифровывались посредством компьютерной программы PFTrack 5.0 в автоматическом режиме. На основе полученных данных были рассчитаны углы между туловищем и бедром, бедром и голенью и голенью и стопой. Вертикальная составляющая скорости и вертикальная составляющая ускорения штанги вычислялись посредством численного дифференцирования. Относительная погрешность оценки скорости и ускорения не превышала 7%.

Организация исследования

В исследовании принимали участие четыре высококвалифицированных пауэрлифтера (1-й имел квалификацию мастера спорта международного класса, 2-й, 3-й – мастера спорта, 4-й – кандидат в мастера спорта). Спортсмены выполняли приседание со штангой с отягощением в 60 и 80% от максимального веса. Эксперименты проводились на базе кафедры атлетизма Национального государственного университета им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.

Результаты исследования

Рассмотрим закономерность возникновения динамических перегрузок опорнодвигательного аппарата атлета и механизм возникновения «мертвой точки» при вставании из нижней точки приседа со штангой на плечах.

Подъем из нижней точки приседа у всех атлетов начинается с разгибания коленного сустава (основной разгибатель – четырехглавая мышца бедра). Активное разгибание тазобедренного сустава начинается лишь спустя 0,15–0,25 с после нижней точки. Сравним средние величины угловых скоростей звеньев тела при разгибании тазобедренного (ω т.с ) и коленного (ω к.с ) суставов у разных атлетов во временном промежутке между нижней точкой и «мертвой точкой». Средние значения угловых

118 ISSN 1812-5123. Российский журнал биомеханики. 2013. Т. 17, № 2 (60): 117–122

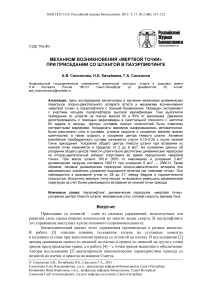

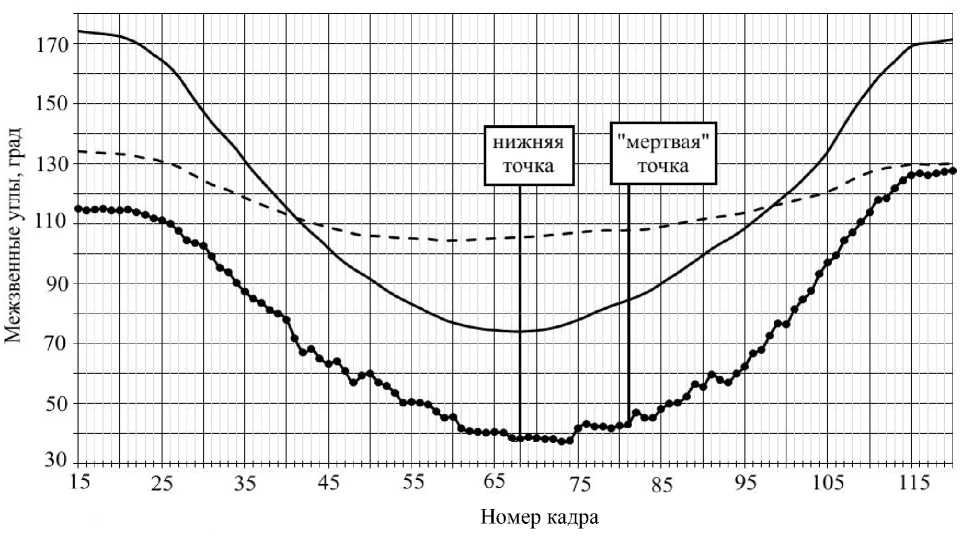

скоростей звеньев тела рассчитывались на основе изменения межзвенных углов за промежуток времени между нижней точкой и «мертвой точкой» при вставании из приседа (рис. 1 и 2). Например, средняя угловая скорость разгибания звеньев в тазобедренном суставе (ωт.с) у атлета 1 (см. рис. 1) рассчитывалась по формуле to = Мс 0,0175 = 110,0175 = 0,32 рад/с, (1) т.с Δt 0,6

где А ф тс - изменение межзвенного угла в тазобедренном суставе за промежуток времени между нижней точкой и «мертвой точкой», равное 11°; Δ t – промежуток времени между нижней точкой и «мертвой точкой», равный 0,6 с; 0,0175 – переводной коэффициент между градусной и радианной мерами измерения.

У наиболее опытного и квалифицированного атлета 1 (см. рис. 1) наблюдаются наименьшие по величине значения угловых скоростей ω т.с и ω к.с . При выполнении привычного движения с 80%-ной нагрузкой ω т.с = 0,32 рад/с, ω к.с = 0,5 рад/с. Разница между ω т.с и ω к.с также незначительна и составляет 0,18 рад/c. У других исследуемых абсолютные величины ω т.с и ω к.с намного больше. Например, у атлета 2 (см. рис. 2) ω т.с = 0,72 рад/с, а ω к.с = 1,46 рад/с. Разница между ω т.с и ω к.с весьма значительна – 0,64 рад/с против 0,18 рад/с у атлета 1. Такое отличие в поведении системы «атлет – штанга» атлета 1 от других исследуемых свидетельствует о том, что опытный атлет 1 выполняет подъем из нижней точки более медленно и равномерно, что приводит к меньшим динамическим перегрузкам двигательного аппарата, которые атлет ощущает как «мертвую точку». И действительно, при подъеме из нижней точки штанги весом 1600 Н вертикальное ускорение центра тяжести штанги у атлета 1 составляет 2 м/с2, а у атлета 2 – 6 м/с2.

Инерциальная составляющая при подъеме штанги

Рин = mшт a шт , где mшт – масса штанги (160 кг); aшт – ускорение центра тяжести штанги.

Рис. 1. Изменение межзвенных углов в биоцепи нижних конечностей при приседании со штангой весом 1600 Н (80%, привычная техника) у атлета 1: – тазобедренный; – коленный; – голеностопный сустав

Рис. 2. Изменение межзвенных углов в биоцепи нижних конечностей при приседании со штангой весом 1600 Н (80%, привычная техника) у атлета 2: – тазобедренный; – коленный; – голеностопный сустав

У атлета 1 инерциальная составляющая при подъеме штанги

Р ин = m шт а шт = 160 • 2 = 320 Н

У атлета 2 инерциальная составляющая силы тяжести штанги

Р ин = m шт а шт = 160 • 6 = 960 Н

Динамическая нагрузка, которую должен преодолеть атлет,

Р = Р + Р , дин ст ин , где Pдин – сила инерции при подъеме штанги; Pст – статический вес штанги (1600 Н).

Динамическая нагрузка на аппарат движения у атлета 1

Р дин = Р ст + Р ин = 1600 + 320 = 1920 Н.

Динамическая нагрузка на аппарат движения у атлета 2

Р дин = Р ст + Р ин = 1600 + 960 = 2560 Н.

Эти динамические нагрузки атлеты и ощущают как «мертвую точку». Следуя законам механики, исключить «мертвую точку» нельзя. Возможно лишь уменьшение вертикальных динамических перегрузок опорно-двигательного аппарата атлета. Для системы «атлет – штанга» это достаточно сложная задача. Организация и проявление «мертвой точки» происходит в течение десятых долей секунды, т.е. за промежуток времени, в течение которого текущая коррекция параметров движения системы «атлет – штанга» практически невозможна. Видимо, определенная корректировка техники возможна в направлении поиска оптимальных соотношений и взаимосвязи суставных движений в тазобедренных и коленных сочленениях.

Приведенное выше сопоставление техники суставных движений у атлетов 1 и 2 подтверждает эти предположения. Более медленное и плавное разгибание тазобедренных и коленных суставов с малой разницей между ω т.с и ω к.с у атлета 1 позволяет снизить величины динамических перегрузок.

Выводы

-

1. Динамические перегрузки опорно-двигательного аппарата атлета являются причиной возникновения «мертвой точки» при вставании из нижней точки приседания со штангой.

-

2. Исключить явление «мертвой точки» с позиции механики нельзя. Возможна лишь минимизация динамических перегрузок за счет более медленного и равномерного подъема из нижней точки.

Список литературы Механизм возникновения «мертвой точки» при приседании со штангой в пауэрлифтинге

- Шейко Б.И. Пауэрлифтинг.-М.: Советский спорт, 2000. -82 с.

- Diggin D., O’Regan C., Whelan N., Daly S., McLoughlin V., McNamara L., Reilly A. A biomechanical analysis of front versus back squat: injury implications//Biomechanics in Sports. -2011. -Vol. 29. -P. 643-646.

- Fry A.C., Smith J.C., Schilling B.K. Effect of knee position on hip and knee torques during the barbell squat//Journal of Strength and Conditioning Research. -2003. -Vol. 17, Nо. 4. -P. 629-633.

- Gullett J.C., Tillman M.D., Gutierrez G.M., Chow J.W. A biomechanical comparison of back and front squats in healthy trained individuals//J. Strength Cond. Res. -2008. -Vol. 23, No. 1. -P. 284-292.

- Gutierrez A., Bahamonde R. Kinematic analysis of the traditional back squat and smith machine squat exercises [Электронный ресурс]//27 International Conference on Biomechanics in Sports, 17-21 August 2009. -Limerick, 2009. -URL: https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/3199/3001 (дата обращения: 10.02.2013).

- Hales M.E., Johnson B.F., Johnson, J.T. Kinematic analysis of the powerlifting style squat and the conventional deadlift during competition: is there a cross-over effect between lifts?//J. of Strength and Cond. Res. -2009. -Vol. 23, No. 9. -P. 2574-2580.

- McLaughin Т.M., Dillman C.J., Gardner T. A kinematic model of performance in the parallel squat by champion powerlifters//Medicine and Science in Sport. -1977. -Vol. 9, No. 2. -P. 128-133.