Механизмы дезадаптационных нарушений у спортсменов Республики Саха (Якутия)

Автор: Голокова В.С., Захарова Ф.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2a т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Интенсификация тренировочного процесса в современном спорте сопровождается очевидными признаками напряжения механизмов адаптации организма, а иногда и развитием дезадаптивных процессов, приводящих к патологии. В работе представлены результаты гематологических исследований у 58 молодых спортсменов из Якутии, занимающихся вольной борьбой и боксом. Определение типа неспецифической адаптивной реакции организма (НАР) на физическую нагрузку показало, что 41,4% обследованных спортсменов находились в состоянии повышенной активации и стресса, что является признаком дезадаптации (напряженности регуляторных механизмов и снижения резервных возможностей организма) или патологии.

Физическая нагрузка, гематологические исследования, неспецифическая адаптивная реакция организма, дезадаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14918705

IDR: 14918705 | УДК: 616-003.96:796.071

Текст научной статьи Механизмы дезадаптационных нарушений у спортсменов Республики Саха (Якутия)

E-mail: golokova@mail.ru

механизмы дезадаптационных нарушений у спортсменов

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Медицинский институт Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова, Республика Саха (Якутия)

Современный спорт и особенно спорт высших достижений отличают предельные тренировочные нагрузки, перенапряжение и эмоциональные стрессы, что предъявляет высокие требования к состоянию здоровья спортсменов (Платонов В.Н. 1997, Шамардин А.И. 2000, Бальсевич В.И. и др., 2001, Солопов И.Н. 2006). Повышенный уровень напряженности приспособительных реакций организма является необходимым условием достижения определенного тренирующего эффекта. Степень мобилизации функциональных систем организма в процессе интенсивной мышечной нагрузки зависит от индивидуальных особенностей гомеостатических систем.

Физические нагрузки оказывают сложное, многокомпонентное воздействие на организм, затрагивающее практически все функциональные системы организма, в первую очередь иммунную и кроветворную системы. Согласно современным представлениям, система крови не только принимает непосредственное участие в энергетическом обеспечении напряженной мышечной деятельности, но и участвует в процессах неспецифической резистентности и адаптации организма. Любые функциональные и патологические изменения организма характеризуются соответствующей реакцией со стороны картины крови.

Формирование нового уровня адаптированности организма под влиянием интенсивных физических нагрузок требует перестройки организма и дополнительного напряжения регуляторных систем, что может привести к истощению резервных возможностей организма, к срыву механизмов адаптации и сужению диапазона функциональных возможностей спортсмена (Гарбузов В.И., Агаджанян Н.А. 1994; Солопов И.Н. 2002, 2004).

В этой связи актуальным является оценка адаптационных реакций для выявления ранних признаков перегрузки организма, что позволит разработать комплекс лечебно-профилактических мероприятий с целью предупреждения развития патологии у спортсменов и сохранения индивидуального здоровья.

Целью исследования явились изучение влияния физической нагрузки на систему крови у спортсменов РС(Я) и разработка гематологических критериев перегрузки организма (дезадаптации).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинико-лабораторные исследования были проведены у 58 юношей – учащихся Училища олимпийского резерва (УОР) и Школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ) г. Якутска в возрасте от 17 до 25 лет, занимающихся вольной борьбой (n=38) и боксом (n=20). Тренировочный стаж спортсменов – от 5 до 15 лет. Количество тренировок составляло 6 дней в неделю, два раза в день, продолжительность – 2-2,5 часа.

Исследования проводились в осенне-зимнее время года (октябрь – январь), во время ежегодного углубленного медицинского осмотра. Методы исследования: определение концентрации гемоглобина (Нв), содержания эритроцитов (Эр) и лейкоцитов (Л), лейкоцитарной формулы крови, исследование НАР по методу Л.Х. Гаркави с соавт. 1979.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

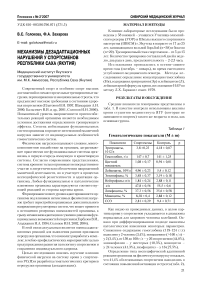

Средние показатели гемограммы представлены в табл. 1. В качестве контроля использованы анализы крови студентов мединститута ЯГУ (которые не занимаются спортом) такого же возраста и пола, как основная группа.

Таблица 1

Гематологические показатели (М ± m)

|

Показатели |

Спортсмены |

Контроль |

р |

|

Эритроциты, 1012/л |

3,8 ±0,23 |

4,18 ± 0,07 |

|

|

Гемоглобин, г/л |

147 ± 0,7 |

141 ± 1,25 |

|

|

Цветной показатель |

1,08 ± 0,17 |

0,94 ± 0,01 |

|

|

Лейкоциты, 109/л |

4,96 ± 0,23 |

5,4 ± 0,12 |

|

|

Эозинофилы, % |

3,48 ± 0,37 |

3,19 ± 0,18 |

|

|

Нейтрофилы: п/я |

1,84 ± 0,24 |

2,88 ± 0,11 |

|

|

с/я |

47,8 ± 0,56 |

55,5 ± 0,6 |

|

|

Лимфоциты, % |

37,3 ± 0,56 |

35,6 ± 0,58 |

|

|

Моноциты, % |

8,38 ± 0,4 |

2,88 ± 0,12 |

|

|

СОЭ |

2,81 ± 0,29 |

9,4 ± 0,71 |

Как видно из приведенных данных, в целом картина крови у спортсменов укладывается в диапазоны нормальных для здорового человека колебаний. Однако при дифференцированном подходе выявлены патологические изменения некоторых параметров. Сниженное содержание гемоглобина (119-124 г/л) выявлено у 2 человек (3,4%), повышенное (>160 г/л) – у 2 (3,4%), от 150 до 160 г/л – у 26 спортсменов (44,8%), эозинофилия – у шестерых (10,3%), моноцитоз – у 24 человек (41,3%), лимфоцитоз – у 16 (27,5%).

Определение типа неспецифической адаптивной реакции организма на физическую нагрузку показало, что 41,4% обследованных спортсменов находились в состоянии повышенной активации и стресса (табл. 2), что является признаком дезадаптации (напряженности регуляторных механизмов и снижения резервных возможностей организма) или патологии.

Типы НАР

Таблица 2

|

Типы НАР |

Количество человек |

% |

|

Стресс |

8 |

13,8 |

|

Тренировка |

4 |

6,9 |

|

Активация |

30 |

51,7 |

|

Переактивация |

16 |

27,6 |

|

Всего |

58 |

100 |

«Реакция тренировки» выявлена у 6,9%, «реакция активации» – у 51,7%.

Таким образом, наиболее закономерными изменениями картины крови являются относительно высокое содержание гемоглобина (48,2%) и лимфоцитоз (27,5%). Увеличение содержания гемоглобина объясняется компенсаторной реакцией системы крови на повышенное расходование энергии при физической нагрузке и развитием перегрузочной формы гипоксии в тканях. Лимфоцитоз свидетельствует об активации иммунной системы и участии иммунных механизмов в адаптации организма к повышенной физической нагрузке.

ВЫВОДЫ

-

1. Интенсивная физическая нагрузка вызывает как адаптивные, так и патологические реакции системы крови у спортсменов.

-

2. Содержание гемоглобина повышено у 48,2% обследованных спортсменов, лимфоцитоз выявлен у 27,5%.

-

3. У 41,4% обследованных спортсменов установлено состояние повышенной активации и стресса по НАР, что свидетельствует о состоянии перенапряжения адаптивных возможностей организма в результате повышенной физической нагрузки, что может в последующем привести к развитию патологии.

-

4. В целом полученные данные свидетельствуют о том, что индивидуальная динамика картины крови в ходе тренировочного процесса у спортсменов может служить информативным критерием оценки функционального состояния организма спортсменов и развития дезадаптивных нарушений.

Рекомендации:

-

1. Для оценки индивидуального здоровья спортсменов и ранней диагностики дезадаптивных процессов необходим анализ показателей крови в динамике в разные периоды тренировочного цикла.

-

2. Для предупреждения возникновения синдрома переутомления спортсмена необходимо разработать информативные лабораторные критерии диагностики дезадаптивных нарушений, чтобы своевременно изменить тренировочные нагрузки и провести лечебно-профилактические мероприятия.

-

3. Необходим индивидуальный подход к тренировочному процессу у лиц с признаками перенапряжения.

Список литературы Механизмы дезадаптационных нарушений у спортсменов Республики Саха (Якутия)

- Геселевич В.А. Актуальные вопросы спортивной медицины. -Москва: Советский спорт, 2004. -232 с.

- Грищенко Н.А. Медицина и спорт, 2005. -Т.1. -№ 4. -С. 47-51.

- Захарьева Н.Н., Никифорова Н. Ю. Состояние и перспективы развития медицины в спорте высших достижений. -Москва, 2006. -С. 159-161.

- Козлов В.А., Кудаева О.Т. Медицинская иммунология, 2002. -Т.4. -№ 3. -С. 427-438.