Механизмы гендерного формирования деструктивного поведения и социальной активности человека

Автор: Мулик Александр Борисович, Антонов Георгий Вячеславович, Улесикова Ирина Владимировна, Шатыр Юлия Александровна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 4 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты теоретического анализа и экспериментального исследования механизмов гендерного формирования деструктивного поведения и социальной активности человека. Теоретически изучены закономерности системного развития поведенческой дезадаптации, детерминированные биологическими, психологическими и социальными факторами, пребывающими в сложном взаимодействии друг с другом. В литературе данные о гендерной специфике проявления деструкции, как правило, носят констатирующий характер, фиксируя выраженность стандартных показателей психотипа человека во взаимосвязи с конкретными формами девиантного поведения. В результате комплекса экспериментальных исследований обосновывается целесообразность дифференциации психоэмоциональных состояний и поведенческих реакций на состояния, формируемые темпераментом и характером, которые в большей степени отличаются бессознательностью проявления, и состояния, контролируемые сознанием человека. Предлагаемый подход объясняет избирательность проявления в поведенческой и социальной активности человека соответствующих акцентуаций. Исходя из предложенной дифференциации, распределение показателей, характеризующих социальную активность, позволяет выделить поведенческую, собственно социальную и отчасти профессиональную активность в группу бессознательно обусловленных позиций, а экономическую и политическую - отнести к группе позиций, контролируемых сознанием человека. У мужчин преобладают бессознательно реализуемые негативные эмоциональные реакции, а среди женщин превалирует позитивное реагирование, бессознательная реализация миролюбивого поведения. Предпринятое исследование вносит новые элементы в конкретизацию гендерных механизмов формирования психических состояний и сложных форм поведения человека.

Гендерное поведение, социальное поведение, эмоциональные реакции, социальная активность, поведенческая активность, деструктивное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14974833

IDR: 14974833 | УДК: 316.6 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.4.10

Текст научной статьи Механизмы гендерного формирования деструктивного поведения и социальной активности человека

DOI:

Одна из наиболее значимых проблем современной психологии – выявление механизмов формирования деструктивных форм поведения человека. Как известно, деструктивное поведение детерминировано биологическими, психическими и социальными факторами, пребывающими в сложном взаимодействии друг с другом [15]. Основные биологические теории мотивированности девиантного поведения базируются на результатах исследования генетически обусловленных нервных и гуморальных механизмов развития склонности к деструкции. В этом отношении широко исследуется роль Y-хромосомы в механизмах развития агрессии, влияние серотонина и тестостерона, дисбаланс мозговых нейротрансмиттеров как факторов деструктивного поведения [2]. Значимость психологических оснований в деструктивности действий человека представлена множеством научных теорий и концепций. В основополагающих исследованиях Э. Фромма обосновывается неизбежность человеческой агрессии и деструктивности [18]. Сравнивая представителей животного мира и человека, он приходит к выводу: «Человек отличается от животных именно тем, что он убийца. Это единственный представитель приматов, который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в этом удовольствие». При этом Фромм констатирует, что в человеческом существе при- сутствует внутренний запрет на насилие и убийство, доказательством чего служат муки совести. В качестве психологических стимулов проявления деструкции выделяются личностные характеристики человека: гиперчувствительность, впечатлительность, тревожность, эмоциональность, замкнутость, чувство собственной неполноценности [19]. Социокультурные факторы формирования деструктивности занимают особое место в современных теориях социального поведения [25]. Значимая роль отводится условиям социализации индивида, традициям семейного воспитания, полоролевому поведению членов родительской семьи [21; 22; 24]. Отмечается усиление традиций к социальной деструктивности в условиях экономических и ценностно-нормативных кризисов в обществе [10]. Данные ситуации обостряют риск снижения социального статуса человека, что ведет к страху социальной неустроенности, конфликтности бытия, создает противоречия между потребностями индивида и возможностями их удовлетворения [9]. Отдельные исследования обосновывают роль информационных воздействий в развитии деструкции человека [5].

Представленные данные свидетельствуют фактически об интегративном характере развития деструктивного поведения. Отдавая должное комплексности воздействия факторов развития поведенческих деструкций, следует признать, что основополагающими причинами этих деструкций остаются личностные, генотипически и фенотипически обуслов- ленные качества индивида. Имеющиеся результаты исследований, посвященных специфике развития и индивидуального проявления деструктивности и агрессивности в динамике возрастного становления личности, позволяют определить ключевые константно фиксируемые признаки человека, четко связанные с его психоэмоциональным и поведенческим статусами. Во-первых, необходимо выделить генетические характеристики, обусловливающие нейрогуморальные и функциональные предпосылки агрессивности. Так, детализировано влияние вариантов гена транспортера серотонина 5-НТТ на биоэлектрическую активность мозга и проявления агрессии, раздражительности, негативизма [6; 20; 21; 24]. Определены связи гена рецептора дофамина DRD4 с риском активной поведенческой деструкции [17]. Выявлена роль гена MAO-A, определяющего работу фермента моноаминоксидазы, в развитии хронической раздражительности и агрессивности человека [13]. Конкретизирована роль хромосомных аномалий в предпосылках развития агрессии [2]. Во-вторых, в качестве факторов риска деструктивного поведения следует определить некоторые устойчивые варианты метаболического фенотипа человека [14]. В этом отношении наиболее изучены типичные сценарии модулирующих влияний серотонина и тестостерона на агрессивное поведение [5]. Выявлены общие характерные закономерности демонстрации агрессии в зависимости от устойчивых вариантов гормонального фона человека [7]. В-третьих, в качестве наиболее разработанных фенотипических признаков, связанных с риском деструктивности и агрессии, представлены психологические и психофизиологические характеристики человека. Так, в работе Е.В. Агарковой с соавторами определены проявления агрессивных черт личности в зависимости от темперамента человека [11]. В ряде исследований выявлены связи уровня деструктивности с фрустрацией, акцентуациями темперамента и характера, амбициозностью, стыдливостью [1; 5].

Представленные данные, несмотря на системный охват изучаемых вопросов, отражающих широкий спектр факторов эндогенного характера и оказывающих влияние на формирование склонности человека к агрес- сивному и деструктивному поведению, в подавляющем большинстве случаев не учитывают гендерной принадлежности испытуемых. Однако в отдельных работах отечественных и зарубежных исследователей представлены неоспоримые основания неизбежного влияния пола на сложные, в том числе деструктивные, формы поведения человека. А.О. Бухановс-ким и А.С. Андреевым обосновывается комплексный, системный характер проявления полового диморфизма на морфофункциональном, социокультурном, социально-психологическом и поведенческом уровнях [4]. Отмечается, что уже в детском возрасте у мальчиков в большей степени выражена физическая и вербальная агрессия, драчливость, соревновательность. И, напротив, внимание и забота к близким людям прежде всего проявляется у девочек. Э. Маккоби и К. Жаклин определили, что с возрастом у мальчиков эмоциональная реакция гнева проявляется интенсивнее, а у девочек затухает [23]. Е.П. Ильин отмечает у женщин большую эмоциональную нестабильность и чувствительность, вспыльчивость, склонность к депрессии [12]. По данным Г. Айзенка, у мужчин преобладает пси-хотизм, обусловливая конфликтность, неадекватность эмоционального реагирования и склонность к асоциальному поведению [1]. В некоторых исследованиях относительно низкий уровень агрессивности женщин объясняется тем, что они склонны подавлять в себе поведенческую агрессию в силу более выраженной тревожности, эмпатии и чувства вины [20]. Относительно форм агрессивного поведения большинство авторов приходят к выводу о том, что прямая физическая и вербальная агрессия характерна преимущественно для мужчин, а косвенная вербальная – для женщин [21].

Обобщая представленную информацию, необходимо признать, что сведения о гендерной специфике проявления деструкции, как правило, носят констатирующий характер, фиксируя выраженность стандартных показателей психотипа человека во взаимосвязи с конкретными формами девиантного поведения. При этом зачастую отсутствует системный анализ взаимосвязей и взаимообусловленности основополагающих личностных характеристик, формирующих мотивацию и эмоци- ональное сопровождение деструктивных действий человека.

В ранее выполненных нами исследованиях, посвященных гендерной специфике организации сложных форм поведения, было выявлено преобладание внутренне организованных мотиваций к просоциальности у женщин относительно мужчин [16]. Дальнейшая разработка данного вопроса требует конкретизации гендерных механизмов формирования социальной деструктивности и социальной активности с учетом социально значимых свойств темперамента и характера.

Материалы и методы

В исследовании приняло участие 550 клинически здоровых мужчин ( n = 117) и женщин ( n = 433) в возрасте от 18 до 30 лет. В качестве регионов для отбора участников исследования были определены Республика Крым, Республика Адыгея, Ростовская область, Волгоградская область, Саратовская область, г. Санкт-Петербург. Выбор конкретных регионов был обусловлен их различиями в природно-климатических, социально-экономических, этнических и культурных параметрах, способных оказывать влияние на формирование фенотипических признаков, определяющих специфику социального поведения человека. Выбор конкретной возрастной группы (18–30 лет) продиктован тем, что параметры социальной деструктивности и социальной активности наиболее ярко выражены у молодежи. Все исследования выполнялись в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации по биоэтике и правам человека» с оформлением информированного согласия.

Оценку асоциальности – просоциальности проводили посредством анкетирования, выявляя поведенческие стереотипы и направленность психоэмоциональных реакций человека (А.Б. Мулик и др. Способ оценки склонности к просоциальному – асоциальному поведению. Заявка № 2015153131 на изобретение РФ). Выраженность социальной деструктивности и специфику социальной активности определяли методом анкетирования, учитывая самооценку включенности человека в социально значимую деятельность (А.Б. Мулик и др. Способ оценки социальной активности человека. Заявка № 2015152633 на изобретение РФ). Для оценки социально значимых свойств темперамента и характера, а также психических состояний человека использовали стандартные методы психодиагностики К. Леонгарда, Басса-Дарки, В.В. Бойко [3; 8]. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась в программах Statistica 8.0 (StatSoft), MS Excel 2007 (12.0.6611.1000) (Microsoft).

Результаты и их обсуждение

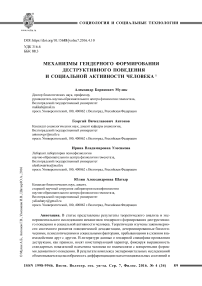

Первичный анализ результатов работы был посвящен сопоставлению выраженности акцентуаций темперамента и характера между группами наблюдения (мужчины и женщины). Полученные данные отражены на рисунке 1.

Как следует из представленных данных, преимущественная выраженность акцентуаций, за исключением педантичности и дистимично-сти, характерна для женщин. Формальная интерпретация полученных результатов в отношении предпосылок поведенческой и социальной активности, просоциальности и асоциальности поведения, позволяет констатировать, что, в силу значимого преобладания гипертим-ности и демонстративности, женщины в большей степени склонны к поведенческой и социальной активности. Преобладание у них тревожности свидетельствует о ситуативном потенциальном риске развития негативных психоэмоциональных реакций и последующего формирования фрустрации под воздействием выраженной ригидности. Наличие ярко проявляющейся эмотивности минимизирует вероятность агрессивного поведения у женщин.

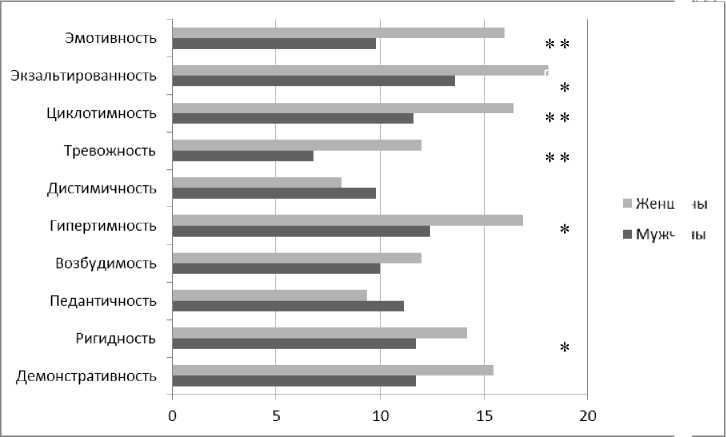

Дальнейший анализ результатов исследований был направлен на оценку специфики проявления поведенческой и социальной активности в группах мужчин и женщин (см. рис. 2).

Представленные данные демонстрируют выраженное преобладание поведенческой и социальной активности в группе женщин на фоне превалирования экономической и политической активности у мужчин. Среди анализируемых векторов активности именно поведенческая и социальная активность непосредственно детерминированы темпераментом и

Рис. 1. Гендерная специфика проявления акцентуаций темперамента и характера

Примечание. * – статистически значимые различия между группами наблюдения при р < 0,05; ** – статистически значимые различия между группами наблюдения при р < 0,01.

Женщины

Мужчины

Рис. 2. Значения показателей поведенческой и социальной активности в группах мужчин и женщин

Примечание. * – статистически значимые различия между группами наблюдения при р < 0,05; ** – статистически значимые различия между группами наблюдения при р < 0,01.

характером человека, в значительной степени обусловленными морфофункциональным половым деморфизмом, что подтверждается результатами предшествующего сравнительного исследования акцентуаций у мужчин и женщин.

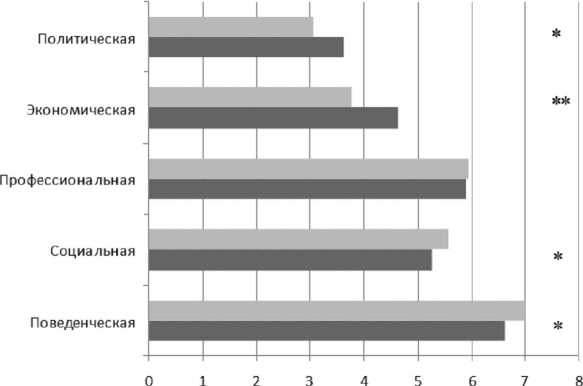

На следующем этапе анализа результатов предпринятых исследований были определены проявления асоциальности и просоциальности в поведении мужчин и женщин (рис. 3).

Обнаруженные закономерности проявления исследуемых показателей раскрывают ряд специфических моментов в мужском и женском поведении. Так, у мужчин происходит более выраженное развитие негативных эмоций в ответ на предъявление социально-негативного стимула. Мужчины чаще демонстрируют социальную агрессию в условиях реальной жизнедеятельности, и их оценка своего поведения более негативна в

■ Женщины

Мужчины

Рис. 3. Гендерная специфика проявления асоциальности/просоциальности

Примечание . * – статистически значимые различия между группами наблюдения при р < 0,05.

вопросах социального взаимодействия. Женщины чаще испытывают позитивные эмоции в отношении других людей, реже проявляют агрессию, их самооценка в вопросах социального взаимодействия более позитивна. В то же время готовность оказания помощи другим людям мужчины и женщины проявляют в равной степени.

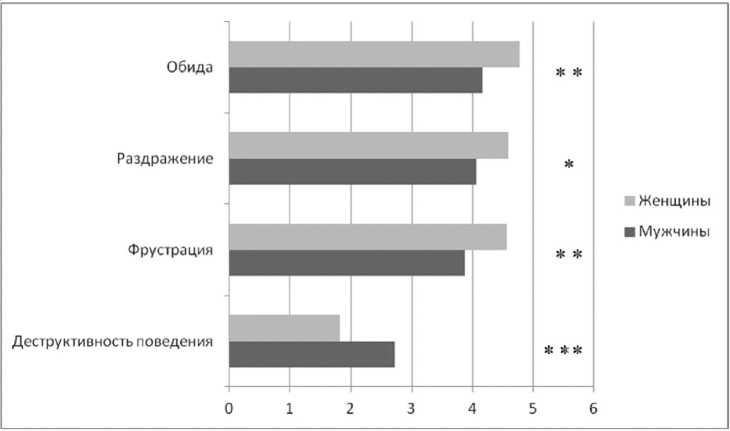

Дальнейший анализ результатов наблюдения был направлен на изучение гендерной мотивированности испытуемых к деструктивному поведению и оценку их склонности к развитию отрицательных психических состояний. Результаты исследования отражены на рисунке 4.

Представленные данные позволяют констатировать, что поведение мужчин отличается более частым проявлением социальнодеструктивных форм поведения на фоне повышенной склонности женщин к фрустрации, раздражению и обиде.

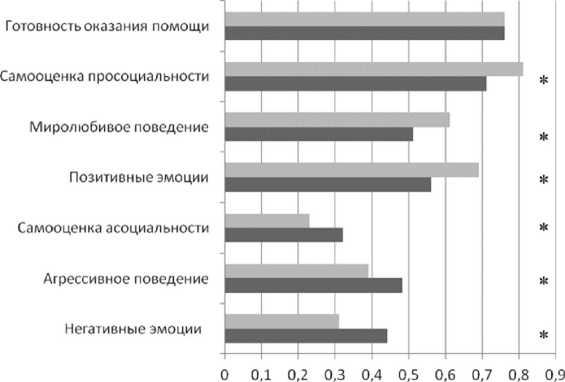

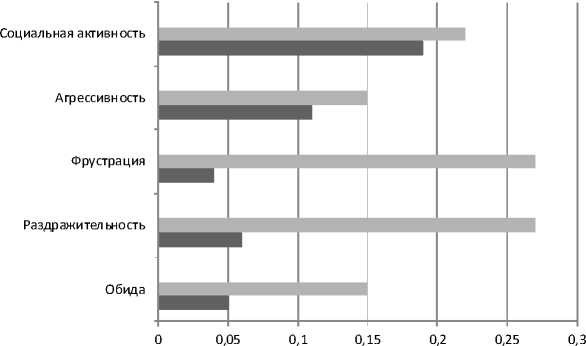

Дополнительный анализ исследуемых показателей выявил определенную специфику корреляционных связей в группах мужчин и женщин. Наиболее яркие гендерные отличия в проявлении корреляционных связей были определены в отношении фактической реализации деструктивного поведения (см. рис. 5).

Представленные результаты свидетельствуют о том, что в группе женщин степень проявления деструкции в социальном поведении имеет более выраженную положительную связь с социальной активностью, агрес- сивностью, фрустрацией, раздражительностью и обидой.

Обобщение

Обобщая результаты выполненных исследований, следует соотнести некоторые данные, характеризующие системность формирования и реализации социального поведения мужчин и женщин. Вначале необходимо дифференцировать исследуемые состояния испытуемых на две группы:

– обусловленные темпераментом и характером, в большей степени отличающиеся бессознательностью проявления;

– контролируемые сознанием человека.

Исходя из предложенной дифференциации, распределение показателей, характеризующих социальную активность, позволяет выделить поведенческую, собственно социальную и отчасти профессиональную активность в группу бессознательно обусловленных позиций, а экономическую и политическую активность отнести к группе позиций, контролируемых сознанием человека. Предлагаемый подход объясняет избирательность проявления в поведенческой и социальной активности человека соответствующих акцентуаций гипертимности и демонстративности, свойственных женщинам. Относительно гендерных особенностей формирования психоэмоционального статуса и фактической реализации

Рис. 4. Выраженность социальной деструктивности и отрицательных психических состояний в группах мужчин и женщин

Примечание. * – тенденция к достоверности различий при р < 0,07; ** – статистически значимые различия между группами наблюдения при р < 0,05; *** – статистически значимые различия между группами наблюдения при р < 0,01.

■ женщин ы

■ мужчины

Рис. 5. Выраженность корреляционных связей степени социальной деструктивности с показателями социальной активности, агрессивности и склонности к отрицательным психическим состояниям у мужчин и женщин

деструктивного поведения наблюдается аналогичная закономерность. Преобладание в группе мужчин бессознательно реализуемых негативных эмоциональных реакций провоцирует их бессознательное агрессивное и деструктивное поведение. Напротив, превалирование среди женщин позитивного эмоционального реагирования, подкрепленного высоким уровнем эмотивности, обусловливает бессознательную реализацию миролюбивого поведения. В то же время такое личностное каче- ство, как потенциальная готовность оказания помощи другому человеку, прежде всего, является следствием сознательного решения. Это нивелирует склонность к реализации эмоционально обусловленных диаметрально противоположных поведенческих реакций в группах мужчин и женщин. Относительное преобладание выраженности отрицательных психических состояний у женщин, как правило, носит ситуативный бессознательный характер и обусловлено повышенным уровнем их тре- вожности и ригидности. Реализация социально-деструктивного поведения у женщин, вероятнее всего, связана с актуализацией отрицательных психических состояний.

Таким образом, предпринятое исследование вносит новые элементы в конкретизацию гендерных механизмов формирования психических состояний и сложных форм поведения человека. Определено, что в значительной мере относительная выраженность поведенческой и социальной активности женщин обусловлена бессознательной мотивацией, подкрепляемой гипертимностью и демонстративностью. Развитие негативных психических состояний, свойственных женщинам, происходит по аналогичному сценарию под воздействием тревожности и ригидности. Социально-деструктивные действия мужчин также являются следствием бессознательно мотивированного поведения, обусловленного негативными эмоциями и повышенной агрессивностью.

Список литературы Механизмы гендерного формирования деструктивного поведения и социальной активности человека

- Айзенк, Г. Ю. Структура личности/Г. Ю. Айзенк. -СПб.: Ювента, 1999. -464 с.

- Алфимова, М. В. Психогенетика агрессивности/М. В. Алфимова, В. И. Трубников//Вопросы психологии. -2000. -№ 6. -С. 112-123.

- Бойко, В. В. Психоэнергетика/В. В. Бойко. -СПб.: Питер, 2008. -416 с.

- Бухановский, А. О. Структурно-динамическая иерархия пола человека/А. О. Бухановский, А. С. Андреев. -Ростов н/Д: Феникс, 1993. -152 с.

- Бэрон, Р. Агрессия/Р. Бэрон, Д. Ричардсон. -СПб.: Питер, 2001. -352 с.

- Генетические и социальные факторы в развитии агрессивности/О. В. Сысоева, М. А. Куликова, Н. В. Малюченко //Физиология человека. -2010. -Т. 36, № 1. -С. 48-55.

- Данилова, H. H. Физиология высшей нервной деятельности/H. H. Данилова, А. Л. Крылова. -Ростов н/Д: Феникс, 2005. -478 с.

- Деларю, В. В. Методики изучения личности/В. В. Деларю, Ф. А. Тамбиева. -Кисловодск: Изд-во Рост. гос. ун-та, 1998. -114 с.

- Дмитриев, А. В. Насилие: социо-политический анализ/А. В. Дмитриев, И. Ю. Залысин. -М.: РОССПЭН, 2000. -327 с.

- Дюркгейм, Э. Самоубийство/Э. Дюркгейм//Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия/сост. и отв. ред. В. И. Добреньков, Л. П. Беленкова. -М.: Мысль, 1994. -С. 312-327.

- Зависимость уровня агрессии и враждебности от типа темперамента и свойств нервной системы/Е. В. Агаркова, Л. И. Губарева, Е. В. Колодийчук, Л. С. Ермолова//Медицинский вестник Северного Кавказа. -2014. -Т. 9, № 1. -С. 38-42.

- Ильин, Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины/Е. П. Ильин. -СПб.: Питер, 2003. -544 с.

- Крючкова, А. С. Психологические и психогенетические особенности враждебных и агрессивных стратегий поведения подростков и молодежи разной этнической принадлежности: автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.13/Крючкова Анна Сергеевна. -Ростов н/Д: ЮФУ, 2016. -18 с.

- Лобанов, М. М. Метаболический фенотип человека: биохимия, физиология, патология, диагностика/М. М. Лобанов; под ред. Б. Н. Филатова. -Волгоград: Панорама, 2009. -192 с.

- Лысак, И. В. Механизмы и последствия деструктивной деятельности человека/И. В. Лысак. -Ростов н/Д; Таганрог: Изд-во СКНЦ ВШ: Изд-во ТРТУ, 2006. -80 с.

- Специфика гендерного проявления просоциальности -асоциальности в поведении человека/Ю. А. Шатыр, И. Г. Мулик, Г. А. Кудрявцева, А. Б. Мулик//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2014. -№ 4 (10). -С. 77-83.

- Филипцова, О. В. Популяционно-генетический анализ поведенческих признаков: опыт изучения населения Украины: автореф. дис.... д-ра биол. наук: 03.00.15/Филипцова Ольга Викторовна. -Киев: Научный центр радиационной медицины АМН Украины, 2009. -22 с.

- Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности/Э. Фромм. -М.: Республика, 1994. -447 с.

- Bolton, R. Aggression and hypoglycemia among the Quolla: a studying psychobiological anthropology/R. Bolton//Ethnology. -1973. -№ 3. -P. 227-259.

- Frodi, A. Are women always less aggressive than men? A review of the experimental literature/A. Frodi, J. Maccaulay//Psychological Bulletin. -1977. -Vol. 84. -P. 634-660.

- Lagerspetz, R. Is indirect aggression typical of females? Gender differences in aggressiveness in 11-to 12-year-old children/R. Lagerspetz, K. Bjorquist, T. Peltonen//Aggressive Behavior. -1988. -Vol. 14. -P. 403-414.

- Lesch, K. Impulsivity, aggression, and serotonin: a molecular psychobiological perspective/K. Lesch, U. Merschdorf//Behavioral Sciences and the Law. -2000. -Vol. 18. -P. 581-604.

- Maccoby, E. Psychology of sex differences/E. Maccoby, C. Jacklin. -Stanford, California: Stanford University Press, 1978. -Vol. 1. -416 p.

- Popova, N. K. From genes to aggressive behavior: the role of serotonergic system/N. K. Popova//Bioessays. -2006. -Vol. 28. -P. 495-503.

- Zembroski, D. Sociological theories of crime/D. Zembroski//Journal of Human Behavior in the Social Environment. -2011. -№ 21. -P. 240-254.