Механизмы накопления полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны Республики Коми под влиянием добычи и сжигания угля

Автор: Яковлева Е.В., Габов Д.Н.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследованы механизмы накопления полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в почвах и растениях тундровой зоны. Установлено, что почвы, лишайники и мхи в большей степени загрязнены ПАУ в зонах воздействия угольных шахт по сравнению с ТЭС. Для кустарничков и кустарников в зонах действия исследованных источников обнаружены сходные уровни загрязнения. Пик распространения ПАУ в зоне действия шахты приходился на 0,5 км расстояния, в зоне действия ТЭС на расстоянии в 1 км от предприятия. Показаны сходные закономерности накопления ПАУ почвами и растениями разных групп под действием процессов добычи и сжигания угля. В качестве индикаторов загрязнения тундровых фитоценозов от различного рода источников ПАУ рекомендуется использовать мох Pleurozium schreberi в условиях длительного воздействия и листья Betula nana для оценки краткосрочных изменений в содержании полиаренов.

Тундра, почвы, растения, полициклические ароматические углеводороды, угольные шахты, тэс

Короткий адрес: https://sciup.org/147229989

IDR: 147229989 | УДК: [504.43+504.73].054:

Текст научной статьи Механизмы накопления полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны Республики Коми под влиянием добычи и сжигания угля

экосистемах часто используются разные виды мхов. В мониторинговых исследованиях загрязнения местности Кампания (южная Италия) был использован мох Hypnum cupressiforme. Авторы показали, что уровни техногенной нагрузки в исследованной местности были довольно высоки, и поглощение ПАУ мхом не зависело от точки размещения [5]. Сходные исследования были проведены в Неаполе и Лондоне с использованием мхов Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. и Hypnum cupressiforme Hedw. Было установлено, что Sphagnum capillifolium отличается большей способностью к биоаккумуляции ПАУ [11]. Исследования Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi в районах Южной и центральной Польши позволили выявить, что Hylocomium splendens в большей мере накапливал ПАУ, чем Pleurozium schreberi. Авторы отмечают большое влияние на аккумуляцию ПАУ во мхах топографических особенностей и метеорологических факторов (осадков, инсоляции и температуры) [4]. Есть примеры использования в целях мониторига и сосудистых растений. Исследования содержания ПАУ в листьях Ouercus ilex и эпифитном мхе Leptodon smithii в городских районах показали, что листья дуба с мощной восковой кутикулой более активно накапливали полиарены, чем мох. [3]. Важную роль в поглощении ПАУ играют плотность и площадь поверхности листа. При исследовании накопления полиаренов листьями кизила, клена и лещины обыкновенной, было выявлено, что листья лещины отличались более высоким коэффициентом поглощения, клен стал индикаторным видом для оценки коэффициента поглощения ПАУ пологом леса, из-за высокого индекса площади листа [10].

В связи с этим актуальной задачей современных исследований является установление особенностей аккумуляции ПАУ в растениях, под воздействием разного рода источников полиаренов. Использование растений в целях мониторинга загрязнения позволит осуществлять наблюдение за изменениями состава ПАУ в биоценозе без нарушения почвенного покрова, трудно поддающегося восстановлению в тундровой зоне.

Проведены исследования содержания ПАУ в органогенных горизонтах тундровых почв и растениях южной тундры под воздействием угольной шахты «Воркутинская» и ТЭС-2. Почвы и растения отбирали на расстоянии 0.5; 1.0 и 1.5 км от источников эмиссии в северо-восточном направлении. Отбор проб проводили с учетом розы ветров. Растения отбирали с 3 типичных для исследуемых ландшафтов площадок площадью 1 м2. параллельно проводили отбор смешанных проб почв из подстилающих площадки органогенных горизонтов. Исследованы виды растений четырех групп: лишайники рода Peltigera; Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. (в зоне действия шахты) и Peltigera rufescens (Weiss) Humb. (на территории влияния ТЭС), мох - Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., кустарнички - Vaccinium myrtiHus L.(b зоне действия шахты) и Vaccinium uligindsum L. (на территории влияния ТЭС), кустарник - Betula папа L.

Для определения содержания ПАУ в составе поверхностного загрязнения применяли оригинальную методику [1]. Оценку общего содержания ПАУ в почвах и растениях проводили с использованием системы ускоренной экстракции растворителями ASE-350 (Dionex Corporation. США).

Исследования показали, что содержание всех полиаренов в органогенных горизонтах почв было выше под действием угледобычи, по сравнению со следствиями его сжигания. Для общего содержания кратности составляли 2-3 раза (табл.). Минимальные кратности превышения наблюдали на расстоянии в 1 км от предприятий.

Эго было связано с тем. что пик распространения ПАУ в зоне действия шахты «Воркутинская» приходился на расстояние 0.5 км. в зоне действия ТЭС на расстояние в 1 км. Более дальнее распространение полиаренов в зоне действия ТЭС. вероятно, было связано со значительной высотой трубы ТЭС и меньшим размером частиц, образующихся при сгорании угля, на которых перемещались полиарены, по сравнению с частицами угольной пыли.

Следует отметить, что превышение содержания индивидуальных ПАУ в растениях под действием шахты по сравнению с ТЭС было видоспецефично. Значения массовой доли полиаренов в кустарничках при загрязнении от обоих источников примерно одинаково. Такие же закономерности характерны и для Карликовой березки. Содержание ПАУ в лишайниках рода Peltigera в зоне действия шахты в 2-3 раза выше, чем в зоне действия ТЭС. Для мха Pleurozium schreberi не характерно равномерное повышение содержания индивидуальных структур под действием шахты, в большей степени возрастало количество 2-3 и 5-6 -ядерных полиаренов. Кратности превышения содержания ПАУ во мхе зоны действия шахты, по сравнению с образцами, отобранными в районе ТЭС. закономерно убывали по мере удаления от предприятий. Наивысшие кратности были отмечены в 0.5 км, так как мхи Pleurozium schreberi на этом расстояние от шахты были загрязнены в большей степени, в зоне действия ТЭС максимум накопления ПАУ мхами приходился, как и для почв на 1 км от источника. Для видов рода Peltigera кратности превышения так же снижались с удалением, но в меньшей степени, максимум накопления полиаренов в лишайниках вблизи ТЭС был харктерен для 0.5 км расстояния.

Результаты, полученные для поверхностного накопления Betula папа. Pleurozium schreberi и лишайников рода Peltigera сходны с данными, полученными для общего содержания. При этом было обнаружено восьмикратное превышение поверхностного накопления кустарничками в зоне действия шахты Воркутинская, что могло быть связано, как с загрязнением угольной пылью в зоне действия шахты, так и с использованием разных видов кустарничков на исследуемых площадках.

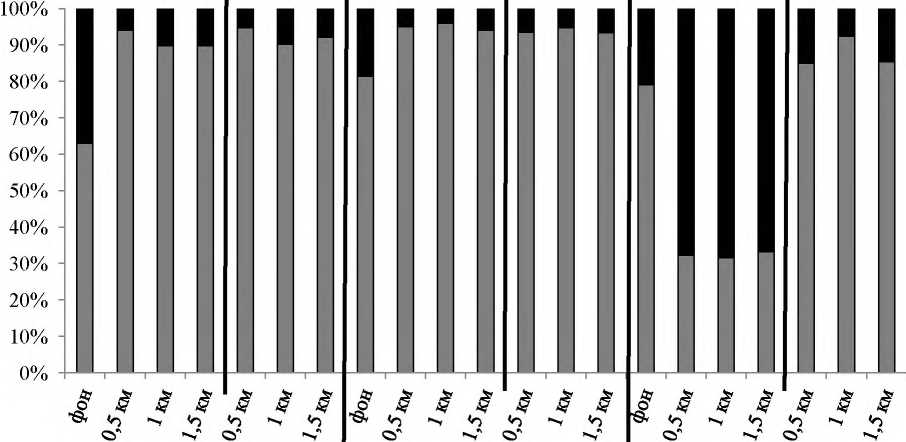

Закономерности накопления полиаренов исследованными видами под действием обоих предприятий были сходными (рис.).

Таблица

■ содержание в тканях ■ поверхностное накопление

Шахта ТЭС Шахта ТЭС Шахта ТЭС

Содержание ПАУ в почвах и растениях под воздействием угольной шахты и ТЭС, нг/г

|

ПАУ |

Россию-яние, км |

Почва |

Peltigera sp. |

Pleurozium schreberi |

Vaccinium sp. |

Betula папа |

||||||

|

Шахта |

ТЭС |

Шахта |

ТЭС |

Шахта |

ТЭС |

Шахта |

ТЭС |

Шахта |

ТЭС |

|||

|

Епау |

0,5 КМ |

х |

2091,8 |

732,9 |

1169,5 |

397,7 |

2613,8 |

522,6 |

177,6 |

119,5 |

178,1 |

132,2 |

|

Sx |

527,8 |

76,0 |

153,1 |

18,1 |

485,8 |

43,3 |

71,9 |

7,4 |

12,1 |

10,1 |

||

|

1 км |

х |

1835,4 |

905,6 |

657,3 |

241,7 |

2018,2 |

597,1 |

159,5 |

157,4 |

138,8 |

141,5 |

|

|

Sx |

279,7 |

15,3 |

88,6 |

29,6 |

260,5 |

42,9 |

37,0 |

33,4 |

16,5 |

9,5 |

||

|

1,5 КМ |

х |

2049,7 |

681,2 |

513,8 |

254,9 |

927,8 |

434,5 |

163,4 |

100,3 |

145,2 |

148,6 |

|

|

Sx |

295,6 |

28,4 |

68,2 |

18,7 |

404,2 |

30,2 |

68,7 |

3,2 |

16,4 |

15,7 |

||

|

У легких ПАУ |

0,5 КМ |

х |

1867,6 |

646,9 |

1068,8 |

374,2 |

2465,9 |

504,0 |

129,0 |

119,2 |

176,5 |

127,7 |

|

Sx |

464,9 |

70,0 |

84,4 |

19,7 |

488,6 |

43,6 |

57,3 |

7,4 |

14,8 |

6,8 |

||

|

1 км |

x |

1744,5 |

816,2 |

609,1 |

236,8 |

1905,5 |

573,4 |

134,3 |

155,7 |

137,1 |

137,8 |

|

|

Sx |

252,7 |

8,2 |

80,2 |

30,6 |

235,1 |

41,8 |

37,8 |

32,6 |

15,4 |

10,2 |

||

|

1,5 КМ |

x |

1845,0 |

618,4 |

429,5 |

247,1 |

871,3 |

410,1 |

121,0 |

99,1 |

143,5 |

143,5 |

|

|

Sx |

249,3 |

29,6 |

8,8 |

21,6 |

362,3 |

21,5 |

46,4 |

3,0 |

19,3 |

16,3 |

||

|

I тяжелых ПАУ |

0,5 КМ |

x |

224,2 |

86,0 |

100,7 |

23,5 |

147,9 |

18,6 |

48,6 |

0,3 |

7,4 |

4,5 |

|

Sx |

28,6 |

9,0 |

19,7 |

3,2 |

7,6 |

2,1 |

18,8 |

0,1 |

1,7 |

4,3 |

||

|

1 км |

x |

90,9 |

89,4 |

48,2 |

4,9 |

112,7 |

23,7 |

25,2 |

1,7 |

7,4 |

3,7 |

|

|

Sx |

8,8 |

15,2 |

3,5 |

1,4 |

11,6 |

3,7 |

2,2 |

1,0 |

1,3 |

0,8 |

||

|

1,5 КМ |

x |

204,7 |

62,8 |

84,3 |

7,8 |

56,5 |

24,3 |

42,4 |

U |

6,9 |

5,1 |

|

|

Sx |

30,1 |

3,5 |

24,1 |

3,3 |

9,1 |

11,5 |

6,7 |

0,8 |

2,1 |

2,2 |

||

Peltigera sp. Pleurozium schreberi Vaccinium sp.

Рис. Вклад поверхностного накопления в общее содержание ПАУ в растениях на разных расстояниях от источников загрязнения. %

Для лишайников рода Peltigera в отсутствии загрязнения характерны высокие количества полиаренов. в значительной степени концентрирующиеся на поверхности лишайника. В условиях загрязнения ПАУ начинали активно проникать внутрь, при этом содержание на поверхности оставалось на фоновом уровне (в зоне действия ТЭС) или снижалось (в зоне действия шахты), но его вклад в общее содержание ПАУ резко снижался. Для мха Pleurozium schreberi в естественных условиях не характерно активное накопление ПАУ, большая часть полиаренов сосредоточена внутри растения, что может быть обусловлено и внутриклеточным синтезом. При повышении уровня содержания ПАУ в условиях загрязнения шло активное поглощение полиаренов, поверхностное загрязнение возрастало по сравнению с фоновым уровнем, но его вклад в общее содержание ПАУ в растении снижался. Для мхов и лишайников в условиях загрязнения минимальное поверхностное загрязнение ПАУ было выявлено при максимальном общем содержании ПАУ в растениях, то есть снижение уровня поступления полиаренов вело к снижению уровня биоаккумуляции. Сходные закономерности выявлены нами и для листьев и ветвей карликовой березки Betula папа, в зоне воздействия исследованных предприятий. На фоновом участке 58% ПАУ было сконцентрировано на поверхности листьев, в условиях загрязнения доля поверхностного накопления снижалась до 18% вблизи ТЭС и вновь несколько возрастала до 27-28% с удалением от источника, для шахты «Воркутинская» эти значения составили 25-30%. Таким образом, в естественных условиях ПАУ концентрировались на поверхности ветвей и листьев березки. Под действием аэротехногенных выбросов предприятия, оседавших на поверхности ветвей и листовых пластин, способность к накоплению полиаренов у листьев березки активизировалась.

Обратная закономерность выявлена для коры и корней Betula папа. Доля поверхностного содержания ПАУ в корневой части березки и коре на фоновом участке была ниже, чем на загрязненных. Эго может быть связано с синтезом ПАУ в процессе метаболизма данными органами кустарника в отсутствии загрязнения, при этом полиарены не выделялись на поверхность. В условиях загрязнения, повышение уровня поступления полиаренов на поверхности органов растений приводило к повышению как доли поверхностного накопления ПАУ, так и его абсолютного содержания в органах в целом и на их поверхности. При высоких массовых долях полиаренов в растении, они локализовались на поверхности коры и корней, что затрудняло поступление ПАУ внутрь. С удалением от источника, выявлено снижение вклада поверхностного накопления, его приближение к фоновым значениям.

Для Vaccinium myrtillus и Vaccinium uliginosum на фоновом участке характерно незначительное содержание легких полиаренов, вероятно сформировавшихся в самом растении, так как содержание на поверхности было небольшим. В условиях загрязнения массовая доля полиаренов на поверхности Vaccinium myrtillus (шахта) резко возрастала на поверхности Vaccinium uliginosum (ТЭС) оставалась на фоновом уровне. При этом общее содержание ПАУ в кустарничках увеличивалось незначительно до 2 раз, полиарены концентрировались на поверхности, почти не проникая внутрь растений. Меньшая степень проникновения ПАУ, выявленная для Vaccinium uliginosum, во многом может быть связана с почти полным одревеснением стволиков и корней Vaccinium uliginosum, которые составляют 90% фитомассы данного растения.

Сравнение накопления ПАУ различными видами растений в разных зонах аэротехногенного воздействия показало, что наивысшая способность к биоаккумуляции для обоих предприятий была характерна для Pleurozium schreberi, минимальным накоплением отличались Vaccinium uliginosum, Vaccinium myrtillus и Betula папа. Более высокие содержания ПАУ во мхах и лишайниках объясняются коротким вегетационным периодом и листопадностью кустарников и кустарничков, и их не высокой способностью к аккумуляции ПАУ, по сравнению со мхами и лишайниками, поглощающими загрязнители всей своей поверхностью.

Мох Pleurozium schreberi представляется наиболее удобным индикатором загрязнения тундровых фитоценозов ПАУ, так как закономерности изменения содержания ПАУ во мхе схожи с таковыми для органогенных горизонтов почв. Мхи Pleurozium schreberi широко распространены в тундре и являются мощными аккумуляторами полиаренов, по ним четко можно проследить изменения содержания полиаренов с расстоянием. Для них можно использовать сходные с почвами диагностические критерии происхождения полиаренов. При мониторинге с использованием мха Pleurozium schreberi можно применять как живую, так и отмершую часть растения, так как накопление в них было примерно одинаковым. Вторым видом, который можно использовать для индикации уровня загрязнения является карликовая березка Betula папа, также повсеместно распространенная в тундровой зоне, но в меньшей степени, чем мох Pleurozium schreberi способная к накоплению ПАУ и менее чувствительная к изменению уровня антропогенного воздействия с расстоянием. Однако с помощью листьев Betula папа мы можем проследить краткосрочные изменения в содержании ПАУ, что трудно сделать с помощью мхов. При мониторинговых исследованиях рекомендуется использовать данные общего содержания, так как данные поверхностного накопления отличаются большой вариативностью.

В целом, полученные данные позволяют констатировать, что закономерности накопления полиаренов в почвах и растениях исследованных видов схожи в условиях загрязнения от добычи и сжигания угля, разница выражается в основном в повышенном содержании полиаренов в зоне действия шахты. Возможно, определяющим фактором здесь является то, что для работы ТЭС используется уголь с шахты «Воркутинская».

Выводы:

-

1. Установлено, что почвы, лишайники и мхи тундровых фитоценозов в большей степени загрязнены полиаренами в зонах воздействия угольных шахт по сравнению с участками подверженными влиянию ТЭС. Для кустарничков и кустарников в зонах действия исследованных

-

2. Показаны отличия в дальности распространения ПАУ от разных источников: пик распространения ПАУ в зоне действия шахты Воркутинская приходился на 0.5 км расстояния, в зоне действия ТЭС на расстоянии в 1 км от предприятия.

-

3. Выявлены сходные закономерности накопления полиаренов почвами и растениями разных групп под действием процессов добычи и сжигания угля.

-

4. В качестве индикаторов загрязнения тундровых фитоценозов от различных источников ПАУ рекомендуется использовать мох Pleurozium schreberi в условиях длительного воздействия и листья Betula папа для оценки краткосрочных изменений в содержании ПАУ.

источников обнаружены сходные уровни загрязнения.

Источники финансирования: Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Правительства Республики Коми № 16-44-110581 р_а и госбюджетной темы №АААА-А17-117122290011-5.

Список литературы Механизмы накопления полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны Республики Коми под влиянием добычи и сжигания угля

- Горшков А.Г., Михайлова Т.А., Бережная Н.С., Верещагин А.Л. Накопление полициклических ароматических углеводородов в хвое сосны обыкновенной на территории Прибайкалья// Лесоведение. 2008. №2. С. 21–26.

- Сушкова С. Н., Минкина Т. М., Манджиева С. С., Тюрина И. Г., Васильева Г. К., Кизилкая Р. Мониторинг содержания бенз(а)пирена в почвах под влиянием многолетнего техногенного загрязнения // Почвоведение. 2017. № 1. C. 1–12.

- De Nicola F., Spagnuolo V., Baldantoni D., Sessa L., Alfani A., Bargagli R., Monaci F., Terracciano S., Giordano S. Improved biomonitoring of airborne contaminants by combined use of holm oak leaves and epiphytic moss //Chemosphere. 2013. № 92.P. 1224–1230.

- Doegowska S., Migaszewski Z.M. PAH concentration sin the moss species Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. fromthe Kielce area(south-central Poland). Ecotoxicology and Environmental Safety. 2011. V. 74. P. 1636–1644.

- Iodice P., Adamo P., Capozzi F. Di Palma A., Senatore A., Spagnuolo V., Giordano S. Air pollution monitoring using emission inventories combined with the moss bag approach. Science of the total environment. 2016. V. 541. P.1410-1419.

- Hamid N., Syed J.H., Junaid M., Zhang G., Malik, R.N. Elucidating the urban levels, sources and health risks of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Pakistan: Implications for changing energy demand // Science of the Total Environment.2017. V. 619–620. P. 165–175.

- Li W., Chen B., Ding X. Environment and Reproductive Health in China: Challenges and Opportunities // Environmental Health Perspectives. 2012. V. 120, № 5, P. A184–A185.

- Ribeiro J., Silva T.F., Mendonсa Filho J.G., Flores D. Fly ash from coal combustion – An environmental source of organic compounds // Applied Geochemistry. 2014. №. 44. P. 103–110.

- Sahu S.K., Bhangare R.C., Ajmal P.Y., Sharma S., Pandit G.G., Puranik V.D. Characterization and quantification of persistent organic pollutants in fly ash from coal fueled thermal power stations in India // Microchemical Journal. 2009. №. 92. P. 92–96.

- Terzaghi E., Zacchello G., Scacchi M., Raspa G., Jones K.C., Cerabolini B., Di Guardo A. Towards more ecologically realistic scenarios of plant uptake modeling for chemicals: PAHs in a small forest //Science of the Total Environment. 2015. V. 505. P. 329–337.

- Vingiani S., De Nicola F., Purvis W. O., Concha-Grana E., Muniategui-Lorenzo S., Lopez-Mahia P., Giordano S., Adamo P. Active Biomonitoring of Heavy Metals and PAHs with Mosses and Lichens: a Case Study in the Cities of Naples and London. Water air and soil pollution. 2015. V. 226, № 8, P. 240.

- Yakovleva E. V., Gabov D. N., Beznosikov V. A., Kondratenok B.M., Dubrovskiy Y. A. Accumulation of PAHs in Tundra Plants and Soils under the Influence of Coal Mining // Polycyclic Aromatic Compounds. 2017. Vol. 37, №. 2–3., P.203–218.