Механизмы принятия оптимальных решений в управлении развитием "умного города"

Автор: Пиявский С.А., Киселев Д.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Методы и технологии принятия решений

Статья в выпуске: 2 (36) т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Устойчивое развитие городов должно происходить на основе инновационных, в первую очередь инфокоммуникационных, технологий. Эти технологии должны использоваться наиболее эффективным образом, причём население должно иметь необходимые «умные» компетенции и инструментарий, чтобы полноценно участвовать в принятии всех необходимых решений. В статье предлагаются соответствующие методология и математический аппарат для принятия сложных решений, основанные на методах системного анализа, математического и компьютерного моделирования, многокритериальной оптимизации. Разработаны: организационно-методическая процедура моделирования, оптимизации и согласования решений; математическая модель согласования интересов различных заинтересованных групп при принятии решений о развитии города; основные проектные решения по созданию городского портала, обеспечивающего непосредственное участие населения в согласованном принятии решений. В основе предложенного подхода - метод универсальных коэффициентов, позволяющий различным заинтересованным группам в удобной для них форме наиболее полно представлять собственные предпочтения и предвидеть последствия принимаемых решений. Разработанная математическая модель принятия решений в рамках концепции «умного города» носит оптимизационный характер и позволяет на основе введённых в неё отдельных мероприятий формировать согласованный план развития «умного города».

Многокритериальный анализ решений, умный город, математическая модель, оптимизация, метод универсальных коэффициентов, согласование решений

Короткий адрес: https://sciup.org/170178856

IDR: 170178856 | УДК: 519.5 | DOI: 10.18287/2223-9537-2020-10-2-232-245

Текст научной статьи Механизмы принятия оптимальных решений в управлении развитием "умного города"

Одной из актуальных проблем в век урбанизации и информатизации является проблема развития городов на базе новых возможностей, предоставляемых информационными технологиями [1, 2]. Мировой опыт в области устойчивого развития городов и поселений отражен в [3]. В России признанием важности этой проблемы является ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город», реализуемый c 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», национальной программы «Цифровая экономика» [4]. Проекты концепций умных городов в России представлены в [5, 6].

Концепция развития «умного города» включает два взаимосвязанных компонента: технологический и управленческий [7]. Первый компонент отражает применение новых технологий - всё то, что называют «умные вещи», «Интернет вещей» и др. - во всех отраслях городского хозяйства: жилищно-коммунальное хозяйство, медицина, образование, транспорт, сфера услуг и т.п. Второй компонент отражает необходимость выработки оптимальных решений по развитию городской среды с рациональным использованием существующих и перспективных информационных технологий с учётом социально-экономических факторов, ориентации на междисциплинарное взаимодействие, умения интегрировать управленческие решения, принимаемые на различных уровнях, предвидеть, как изменения в одной системе городского хозяйства повлияют на другие системы [8].

1 «Умному городу» – «умные решения»

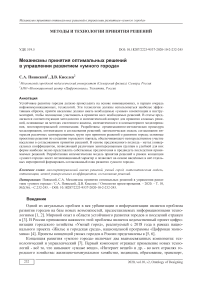

Управленческий компонент концепции развития «умного города» включает объект управления - городское хозяйство и субъект управления - систему управления городским хозяйством. Последняя содержит блоки целеполагания, прогнозирования, ресурсного обеспечения, планирования (стратегического и оперативного), регулирования, измерения, оценки эффективности, которые образуют замкнутый цикл. Каждый из этих блоков использует соответствующие математические модели и механизм принятия оптимальных решений на основе многокритериальной оценки их эффективности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные блоки управления развитием города

Ключевой особенностью принятия решений в управлении развитием «умного города» является содержание понятия «Лицо, принимающее решение» – ЛПР. Хотя, в конечном счёте, оно персонифицируется в личности уполномоченного на это человека (руководителя органа муниципального управления, мэра города), его решения отражает консенсус, достигнутый между различными заинтересованными группами (стейкхолдерами), в первую очередь органами власти, различными слоями населения и распорядителями ресурсов, направляемых на развитие города. Следует отметить одну существенную категорию стейкхолдеров – донаторов, которые не просто проявляют свою заинтересованность в принятии тех или иных ме- роприятий, но и готовы, в случае их включения в проект, самостоятельно профинансировать включение других мероприятий, в которых заинтересованы другие стейкхолдеры, или просто внести свой дополнительный взнос в общий бюджет проекта.

Механизм принятия решений должен обеспечивать построенное на объективной доказательной основе согласование интересов стейкхолдеров. Информационной базой для этого является система математических моделей, опирающаяся на базу данных и технологий, и система критериев эффективности. Организационно-методическая база - современные инфо-коммуникационные технологии и формализованные методы сравнения многокритериальных альтернатив.

2 Математическая модель принятия решенийв управлении развитием «умного города»

Базовая математическая модель формализует основные сущности, используемые при математическом моделировании воздействия новых технологий на городское хозяйство и городскую среду. Для обеспечения реального процесса выработки решений на её базе должна быть разработана более эффективная в вычислительном отношении модель, которая в процессе эксплуатации может непрерывно пополняться встраиваемыми дополнительными модулями, отражающими уникальные особенности конкретной ситуации.

Введённые обозначения:

•

•

•

•

•

•

•

i - номер технологии, i = 1,..., I ;

j - номер отрасли городского хозяйства, j = 1,..., J ;

q - номер масштаба внедрения i -й технологии в j- й отрасли, q = 1,..., Q j ;

z - номер мероприятия z = 1,..., Z ;

если -я технология используется в мероприятии

- иначе если на - ю отрасль городского хозяйства распростаняются результаты мероприятия

0 — иначе. ’ nq _ (1 если мероприятие z может реализовываться в масштабе q Л ,

- иначе

-

• ( i , j , q ) - вектор, характеризующий конкретное мероприятие, состоящее во внедрении i -й технологии в q -м

масштабе в j -ю отрасль городского хозяйства;

если -я технология может быть внедрена в - й отрасли

- иначе

-

• к - номер конкретной организации-исполнителя, которая может быть привлечена к работам по развитию «умного города», к = 1,..., K ;

•

ьк _ ( 1 если - — и исполнитель компетентен в мероприятии z,) .

z I 0 — иначе. ’

если для мероприятия необходима реализация мероприятия

• с * у = { 0 — иначе. } ;

•

•

•

•

•

•

•

•

r - номер среды жизнедеятельности населения, r = 1,..., R ;

fr - название t- го частного критерия повышения качества жизни населения города в сфере жизнедеятельности в результате реализации планируемых мероприятий, t = 1,..., Tr ;

fz1 - ожидаемое значение критерия fr в результате реализации мероприятия z ;

p - вид ресурса, p = 1,..., P ;

Sz - величина p -го вида ресурсов, необходимая для реализации мероприятия z ;

S’k - располагаемые организацией-исполнителем ресурсные возможности;

если донатором сделано предложение по мероприятиям этого исполнителя

0 — иначе. ’ wk _ (1 если предложение донатора принято);

0 — иначе. ;’

• Wk - ресурсы, которые исполнитель-донатор готов внести в общий фонд ресурсов, выделяемых на реали зацию проекта в целом, если в проект будут включены все предложенные им мероприятия, которые при этом из общего фонда не будут финансироваться,

ykq _ ( 1 если выполение мероприятия z поручено к — му исполнителю в масштабе q ,) ;

0 — иначе.

1 если мероприятие z реализовано,

= { 0 иначе } ^ = ^=1 ^^i ^ (с учётом того, что реализация мероприятия может быть поручена только единственному исполнителю и только в одном масштабе);

е? - величина p -го вида ресурсов, необходимая для базового освоения технологии i при реализации каких-либо мероприятий, основанных на этой технологии;

„ _ (1 если технология i подлежит базовому освоению,).

1 i 0 — иначе. ;’

Fr - суммарный ожидаемый эффект от увеличения показателей с номерами t в каждой из сфер жизнедеятельности населения города r :

Fr 1 = EL i / Z r 4 ;

-

• -^ sum - суммарные затраты ресурсов каждого вида на выполнение всех мероприятий проекта:

Cm = 5z =i 5 k=i s z Pb z kO Z k — Ик) + EL i e p , p = 1,..., P ;

-

• 5 p - основные (без донаторов) ресурсы, выделяемые на реализацию проекта p ;

-

• ^ m az — общие располагаемые ресурсы на реализацию проекта (основные и донаторов) p :

SL. = ^ о + &*-ркИк , p = 1,..., P.

Принимаемое решение состоит в задании совокупности значений переменных 1^ к , Ui , W . При этом они должны удовлетворять следующим ограничениям:

Из возможных масштабов реализации конкретной технологии в конкретной отрасли может быть реализована только одна:

^QzV< 1, ^ = 1.....Z;

9=1

Для реализации мероприятия должна быть базово освоена необходимая технология:

4Vz< Ut, i = 1,.,/, z = 1,.,Z ;

Для возможности реализации мероприятия необходима реализация всех обеспечивающих его мероприятий:

∑

^ < ;zу у , х = 1,.,Z ;

∑

Для реализации конкретного мероприятия может быть привлечён лишь один исполнитель:

EL 1 ^к< 1, z = 1......Z ;

Поручить исполнение мероприятия можно лишь тому исполнителю, который компетентен в этом мероприятии:

<

Располагаемые исполнителем ресурсные возможности по каждому необходимому виду ресурсов должны быть достаточны для выполнения всех порученных ему мероприя тий:

Spk >5^^/, P = 1,™P, = = 1,. K;

Предложение донатора принято:

Ик<у к, = = 1, ., K ;

Если предложение донатора принято, должны быть включены в проект все предложенные им мероприятия:

yzk >b k Ик, z = 1,.,Z, = = 1,.,K .

Проект должен быть обеспечен финансированием:

у = 1 Р

Usum — Jmах , г 1,.,2 .

Переменные Ss ^ m, Frt образуют совокупность частных критериев, по которым всем стейкхолдерам, в качестве коллективного ЛПР, предстоит принять наиболее рациональное решение об уровне финансирования проекта и распределении выделенных ресурсов между отдельными мероприятиями, направленными на развитие города. Современные математические методы принятия многокритериальных решений позволяют осуществить эту процедуру на основе описанной математической модели с соблюдением баланса интересов всех групп стейкхолдеров.

3 Механизм принятия оптимальных решенийв управлении развитием «умного города»

Несмотря на существующий инструментарий [9, 10], технология реализации партисипа-тивного подхода, при котором в рамках местного самоуправления население активно участвует путём выдвижения инициатив в определении целей расходования части бюджетных средств, в нашей стране часто ограничиваются проведением так называемых «общественных слушаний».

Предложенная базовая математическая модель с её возможными расширениями, отражающими специфику конкретной ситуации в городской среде, позволяет осуществить принятие решения по схеме « формирование вариантов решений - оценка последствий их реализации ». Если выбраны:

-

■ возможные донаторы W и рассчитан располагаемый ресурсный фонд, включающий ресурсы, предложенные донаторами с учётом поставленных ими условий;

-

■ возможные инновационные технологии i и основанные на них мероприятия Vz по развитию города;

-

■ компетентные исполнители для их осуществления l^,kq;

-

■ рассчитать набор показателей f t , полноценно и многосторонне характеризующих все последствия этого выбора, то математическую модель можно использовать в качестве расчётной модели.

Такая схема принятия решения имеет два существенных недостатка, которые заключаются в трудностях формирования вариантов решений и возможности различным участникам «коллективного ЛПР», особенно населению, согласованно выбрать наиболее рациональный вариант.

Преодолеть эти трудности позволяет применение системного подхода, которое состоит в том, чтобы, используя компьютерные телекоммуникационные технологии, базовую математическую модель и методы принятия многокритериальных решений, провести процесс принятия решения по обратной схеме « желаемые последствия – вариант решения, оптимально реализующий эти последствия », активно включив в процесс принятия решения все заинтересованные группы. Для того, чтобы реализовать эту схему, нужно преобразовать базовую модель в оптимизационную , а именно, дополнить блоком, позволяющим объективно сравнить между собой всю совокупность последствий различных решений, а для этого необходимо свести совокупность показателей fr 1 к количественному комплексному числовому критерию.

Наиболее известны три метода перехода от совокупности показателей к одному числовому критерию: метод весовых коэффициентов линейной свертки, метод функций полезности и метод аналитической иерархии (см., например, [11]).

Метод весовых коэффициентов применяется в подавляющем большинстве случаев. В нём комплексный критерий рассматривается как среднее значение частных критериев, которые предварительно приводятся к относительной шкале (от нуля до единицы), а затем умножаются на весовые коэффициенты, которые отражают сравнительную важность каждого критерия. В весовых коэффициентах заключается субъективизм, потому что тот субъект, который указывает их значения, определяет результат принятия решения.

Метод функций полезности напрямую не требует от ЛПР задания весовых коэффициентов. Они рассчитываются математическим путём после того, как ЛПР проведёт процедуру сравнения важности каждой пары критериев так называемым методом «мысленных лотерей».

Метод аналитической иерархии , получивший определённое применение [8, 12, 13], включает процедуру попарного сравнения между собой частных критериев, определив в каждом случае в каком из отношений, указанных в первом столбце таблицы 1, они находятся.

Таблица 1 – К методу аналитической иерархии

|

Отношения сравнительной важности между двумя частными критериями |

Шкала относительной важности, используемая при расчёте коэффициентов сравнительной важности критериев в методе аналитической иерархии |

|

Равная важность |

1 |

|

Умеренное превосходство |

3 |

|

Существенное или сильное превосходство |

5 |

|

Значительное (большое) превосходство |

7 |

|

Очень большое превосходство |

9 |

Числа, приведённые в правом столбце таблицы 1, установлены автором метода - Т. Саати и отражают лишь его субъективное мнение.

Метод универсальных коэффициентов (МУК) в максимально возможной степени лишён недостатка субъективности при принятии многокритериальных решений [14-16]. Показано, что при исходном предположении о правиле выбора в условиях неопределённости, значения коэффициентов сравнительной важности частных критериев зависят не от конкретной предметной области, а лишь от количества частных критериев и распределения их по группам важности. Исходное предположение состоит в том, что если совершенно равные по своим достоинствам эксперты оценят какое-либо решение, то за итоговую его оценку следует принять среднее значение всех оценок (осреднённый подход) или, в критической ситуации – наихудшую из них (гарантирующий подход). В МУК вместо реальных экспертов используются их математические модели. Суть математической модели эксперта проста: она представляет собой набор случайно заданных чисел – возможных коэффициентов сравнительной важности критериев, удовлетворяющих двум условиям: ■ сумма коэффициентов равна единице;

-

■ значения коэффициентов, отвечающих более важным критериям, больше значений коэффициентов, отвечающих менее важным критериям.

Таким образом, каждый возможный вариант решения задачи есть точка в пространстве, размерность которого равна числу критериев в рассматриваемой задаче, а вся совокупность моделей – некоторая фигура в этом пространстве. Показано, что универсальные коэффициенты сравнительной важности частных критериев (УКВ) представляют собой координаты центра масс этой фигуры.

Пример значений УКВ для случая трёх частных критериев представлен в таблице 2.

Эту таблицу можно использовать при решении любых задач принятия решений с тремя частными критериями. При этом ЛПР исполняет положенную ему по статусу роль: формирует политику выбора, относя частные критерии к соответствующим группам важности. Разработанная компьютерная программа позволяет на основе исходных данных математической модели получить оптимальное решение с оценкой каждого из рассматриваемых вариантов.

Таблица 2 - Универсальные коэффициенты сравнительной важности трёх частных критериев

|

Распределение трёх частных критериев по группам сравнительной важности |

Универсальные коэффициенты сравнительной важности частных критериев для задач принятия решений с тремя частными критериями |

||||

|

Обычные |

Важные |

Наиболее важные |

Для обычных критериев |

Для важных критериев |

Для наиболее важных критериев |

|

3 |

0,333 |

- |

- |

||

|

2 |

1 |

0,194 |

0,611 |

- |

|

|

1 |

2 |

0,111 |

0,444 |

- |

|

|

1 |

1 |

1 |

0,111 |

0,278 |

0,611 |

4 Пример согласованного выбора оптимального решения МУК

Применение описанной технологии показано на примере задачи выбора оптимального проекта решения транспортной проблемы. Пример носит иллюстративный характер, все данные условные.

Пусть необходимо выбрать один из пяти возможных проектов (П0 - П4), эффективность которых оценивается четырьмя частными критериями (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели эффективности различных вариантов решения транспортной проблемы в городе

|

Варианты решения проблемы |

Названия показателей и направления их желательного изменения |

|||

|

Степень уменьшения среднего времени ожидания общественного транспорта в часы пик |

Степень уменьшения среднего времени простоя личного автотранспорта в пробках |

Относительная величина увеличения дополнительного налога на граждан |

Коэффициент улучшения состояния воздушного бассейна |

|

|

макс |

макс |

мин |

макс |

|

|

П0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

П1 |

1,09 |

3,66 |

1,35 |

0,46 |

|

П2 |

1,48 |

2,45 |

1,53 |

0,63 |

|

П3 |

1,98 |

1,78 |

1,02 |

0,25 |

|

П4 |

2,50 |

2,06 |

2,49 |

0,73 |

|

мин |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

макс |

2,50 |

3,66 |

2,49 |

0,73 |

В соответствии с МУК, ЛПР для решения задачи должен указать желаемую политику выбора, на основе которой будет выбран оптимальный вариант. В данном примере ЛПР является коллективным и включает три категории стейкхолдеров, представляющих население города:

-

A. работающие граждане, имеющие личный автотранспорт;

-

B. работающие граждане, не имеющие личного автотранспорта и пользующиеся общественным транспортом;

-

C. остальные граждане.

Каждая из этих групп имеет собственные интересы и предложит свой вариант политики выбора (таблица 4). Видно, что эти политики различны. Все граждане экономят деньги, считают экологический эффект важным, хотя и не решающим по сравнению с личными финансовыми затратами, а остальные два критерия у различных категорий граждан существенно разнятся. Структура соответствующих политик выбора показана в левой части таблицы 5. Видно, что у двух категорий стейкхолдеров структура политик выбора совпадает, хотя сами политики выбора различны. В правой части таблицы приведены универсальные коэффициенты важности частных критериев, отвечающие соответствующим политикам выбора. Они взяты из универсальных таблиц, приведённых в [11].

Таблица 4 – Политики выбора различных категорий стейкхолдеров

|

Категории стейкхолдеров |

Названия показателей эффективности проектов |

|||

|

Степень уменьшения среднего времени ожидания общественного транспорта в часы пик |

Степень уменьшения среднего времени простоя личного автотранспорта в пробках |

Относительная величина увеличения дополнительного налога на граждан |

Коэффициент улучшения состояния воздушного бассейна |

|

|

А. |

Обычной важности |

Наиболее важный |

Наиболее важный |

Повышенной важности |

|

В. |

Наиболее важный |

Обычной важности |

Наиболее важный |

Повышенной важности |

|

С. |

Обычной важности |

Обычной важности |

Наиболее важный |

Повышенной важности |

Таблица 5 – Структура политик выбора различных категорий стейкхолдеров

|

Категории стейкхолдеров |

Количество критериев в группе важности |

Универсальные коэффициенты важности критерия в группе важности |

||||

|

Обычной важности |

Повышенной важности |

Наиболее важный |

Обычной важности |

Повышенной важности |

Наиболее важный |

|

|

А. |

1 |

1 |

2 |

0,062500 |

0,145833 |

0,395833 |

|

В. |

1 |

1 |

2 |

0,062500 |

0,145833 |

0,395833 |

|

С. |

2 |

1 |

1 |

0,104167 |

0,270833 |

0,520833 |

После этого простейшие правила позволяют рассчитать комплексную оценку эффективности различных проектов как сумму произведений нормированных значений критериев и их коэффициентов важности с позиций каждой категории стейкхолдеров (таблица 6).

Таблица 6 – Комплексная оценка проектов с позиций различных категорий стейкхолдеров

|

Нормированные значения честных критериев (проигрыш в сравнении с оптимальным вариантом решения) |

Комплексный критерий |

|||||||

|

по ожиданию общественного транспорта в часы пик |

по простою личного автотранспорта в пробках |

по увеличения дополнительного налога на граждан |

по улучшению состояния воздушного бассейна |

< о к к о |

о S о |

о S о |

||

|

8.u S га Й "^ s « И S S н о s h |

< |

Обычной важности |

Наиболее важный |

Наиболее важный |

Повышенной важности |

|||

|

д' |

Наиболее важный |

Обычной важности |

Наиболее важный |

Повышенной важности |

||||

|

и |

Обычной важности |

Обычной важности |

Наиболее важный |

Повышенной важности |

||||

|

3 « |

П0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0,605 |

0,605 |

0,479 |

|

П1 |

0,564 |

0 |

0,542 |

0,370 |

0,304 |

0,492 |

0,441 |

|

|

П2 |

0,408 |

0,331 |

0,614 |

0,137 |

0,420 |

0,446 |

0,434 |

|

|

П3 |

0,208 |

0,514 |

0,410 |

0,658 |

0,475 |

0,373 |

0,467 |

|

|

П4 |

0 |

0,437 |

1 |

0 |

0,569 |

0,424 |

0,566 |

|

Из таблицы 6 видно, только для стейкхолдеров категории А оптимальное решение, найденное по их политике выбора, оказалось соответствующим их максимальному предпочтению. Для остальных стейкхолдеров оптимальным, даже с их позиций, является вариант решения, не соответствующий наиболее важному, по их мнению, частному критерию, однако наилучшим образом учитывающий весь комплекс их предпочтений.

Для получения оптимального решения, отвечающего интересам всех трёх категорий стейкхолдеров, достаточно нормировать в одинаковых пределах от нуля до единицы комплексные оценки, рассчитанные по их политикам выбора (правые три столбца таблицы 6), и рассчитать их среднее значение для каждого варианта решения (сумму их значений, умноженных на коэффициент 1/3), поскольку все три категории стейкхолдеров равноправны в принятии решения. Если же по каким-либо основаниям они были признаны неравноправными, например, было бы решено, что мнение работающих важнее мнения неработающих, то это привело бы лишь к тому, что их нормированные оценки были бы сложены умноженными не на 1/3, а соответственно на 0,444, 0,444, 0,111 – универсальные коэффициенты важности из таблицы 2 для такой политики выбора.

Результаты представлены в таблице 7. Из неё видно, что в обоих случаях учёта мнений различных категорий стейкхолдеров оптимальное решение одинаково – проект П1.

Таблица 7 – Окончательный выбор оптимального решения с учётом согласованных интересов всего населения

|

м 8 % m а |

Комплексный критерий с учётом интересов владельцев личного транспорта |

Комплексный критерий с учётом интересов работающих, не имеющих личного транспорта |

Комплексный критерий с учётом интересов не работающих и не имеющих личного транспорта |

Комплексный критерий с учетом интересов всех категорий населения |

|

|

Работающие и неработающие граждане равноправны |

Мнение работающих граждан важнее |

||||

|

П0 |

1 |

1 |

0,340 |

0,779 |

0,926 |

|

П1 |

0 |

0,513 |

0,056 |

0,189 |

0,234 |

|

П2 |

0,385 |

0,312 |

0 |

0,232 |

0,310 |

|

П3 |

0,568 |

0 |

0,250 |

0,272 |

0,280 |

|

П4 |

0,880 |

0,217 |

1 |

0,699 |

0,599 |

5 Организационно-методические основы реализации технологиипринятия «умных решений» в развитии города

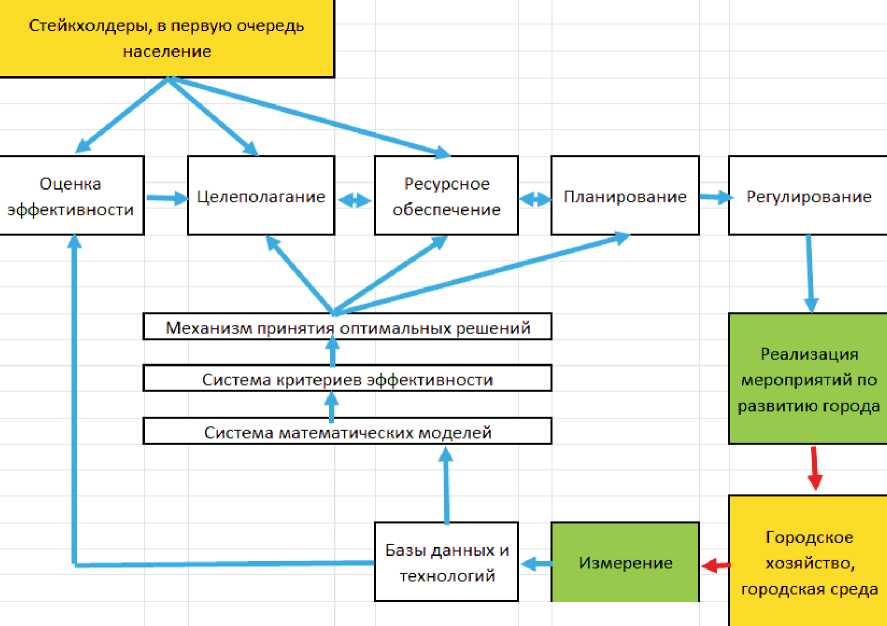

Последовательность действий по переходу в «умном городе» к систематическому принятию «умных решений» базируется на уверенности авторов в том, что использование в развитии городской среды современных и перспективных инновационных технологий предполагает более активное и содержательное, чем в настоящее время, включение в управленческий процесс широких слоёв населения (рисунок 2). Такие стейкхолдеры уже сегодня обладают достаточной функциональной грамотностью для использования различных телекоммуникационных сервисов, охватывающих сферу быта, торговли, информационного поиска, муниципального управления.

Развитие «умного города» должно начинаться с фундаментальной стадии формирования в городе «умной» среды принятия решений. Она включает:

-

■ создание базового программного комплекса оптимизации сложных проектов (БКОП);

-

■ создание базового программного комплекса взаимодействия стейкхолдеров при принятии многокритериальных решений по технологии МУК (БКВС);

-

■ формирование базовых компетенций всех категорий стейкхолдеров, в первую очередь, населения, в технологии коллективного принятия многокритериальных решений.

Решение каждой из проблем жизни и развития города включает две стадии: предварительную и основную.

На предварительной стадии на основе базовых комплексов оптимизации проектов и взаимодействия пользователей БКОП и БКВС автоматизировано производится сборка проблемно-ориентированного программного комплекса оптимизации конкретного проекта (ПКОП). К нему подключаются база данных и расчётные модули частных критериев эффективности, отражающие специфику проекта. Одновременно все категории стейкхолдеров получают информацию о проекте, включая общее описание и инструкцию по использованию ПКОП через Интернет, а также результат анализа, обсуждения и принятия решения по проекту.

Наполнен иеПКОП данными

Фундаментальная стадия формирования в городе "умной" среды принятия решений

Создание базового программного комплекса оптимизации сложных проектов (БКОП)

Создание базового программного комплекса взаимодействия стейкхолдеров при принятии многокритереиальных решений по технологии МУК

Формирование базовых компетенций всех категорий стейкхолдеров в технологии коллективного принятия многокритериальных решений

Основная стадия мь огокритериального формирования kof кретного проекта

Дополнения и коррективы данных и ПКОП

Многокритериальный анализ проблемы различными стейкхолдерами

Предварительная стадия многокритериального формирования конкретного проекта

Создание проблемноориентированного программного -комплекса оптимизации конкретного проекта (ПКОП) путем модернизации БКОП

Дифференцирование формирование компетенций стейкхолдеров в проблем.но-ориентированной сфере и технологии взаимодействия при формировании решения

Формирование каждым стейккхолдером и группами стейкхолдеров собственной политики выбора _________

Собственные политики выбора стейкхолдеров

Автоматическое формирование методом МУК согласованного оптимального решения _____

Автоматически сформированное оптимальное решение

Анализ стейкхолдерами автоматически сформированного оптимального решения

Коррективы конфигурации стейкхолдеров, позиций, дополнения и коррективы данных и ПКОП _________

Принятое автоматически сформированное оптимальное решение

Расширение базовых компетенций стейкхолдеров

Рисунок 2 – Последовательность действий по принятию «умных решений»

На основной стадии вначале каждый стейкхолдер, используя ПКОП, проводит многокритериальный анализ проблемы при некотором варианте политики выбора, отражающем его интересы, а также, по его мнению, других категорий стейкхолдеров. При этом для каждого варианта политики выбора он автоматически получает решение, которое является оптимальным. При этом решение не является, как в рассмотренном выше примере, одним из изначально предлагаемых решений. В соответствии с общей базовой моделью оно может формироваться как оптимальная комбинация из отдельных изначально предложенных мероприятий проекта. При таком анализе стейкхолдер может выявить недостаточность данных и критериев, вошедших в ПКОП, и через ПКОП внести требования по его дополнениям и корректировке.

В результате каждой категорией стейкхолдеров будет предложена одна или несколько политик выбора, отражающих её интересы. После этого ПКОП на базе всех порожденных этими политиками выбора оптимальных вариантов проекта (их число может быть больше изначальных вариантов за счёт предложенных стейкхолдерами комбинаций) рассчитает согласованный оптимальный вариант проекта. Его анализ может привести к обоснованным коррективам данных и частных критериев эффективности в ПКОП, после чего окончательно автоматически рассчитывается и затем утверждается согласованное решение.

Заключение

В процедуре принятия решения «споры» между стейкхолдерами, если и возникают, то ведутся только относительно объективных характеристик ПКОП (конкретные данные, показатели и методы их расчёта). Они разрешаются обращением к компетентным специалистам в соответствующей области. Согласование интересов осуществляется МУК через универсальные, не зависящие ни от конкретных лиц и конкретного проекта, коэффициенты сравнительной важности частных критериев эффективности. Тем самым реализуется идея, сформулированная, например, в [6]: « Умный город – это инновационный город, использующий цифровые технологии для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городе, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, культурных и природоохранных аспектах ».

Работа выполнена при поддержке РФФИ, научный проект № 18-08-00858 А.

Список литературы Механизмы принятия оптимальных решений в управлении развитием "умного города"

- Lombardi, P. New challenges in the evaluation of Smart Cities / P. Lombardi // Network industries quarterly. -2011. - V. 13, N 3. - P. 8-10.

- Ржевский, Г. Умный город как сложная адаптивная система / Г. Ржевский, С.С. Кожевников, М. Свитек // Онтология проектирования. - 2020. - Т. 10, №1(35). - С.7-21. - DOI: 10.18287/2223-9537-2020-10-1-7-21.

- Ritchie, Mary. Создание городов завтрашнего дня. 2 сентября 2015. https://www.iso.org/ru/news/2015/09/Ref1996.html.

- Национальный проект «Жилье и городская среда», 14 января 2019 г. - https://strategy24.ru/rf/citybuilding-and-jkh/projects/natsiona-nyy-proyekt-zhil-ye-i-gorodskaya-sreda.

- Буракова, А.А. Концепция «умный город» и цифровизация городского управления: перспективы Екатеринбурга / А.А. Буракова, Г.А. Банных // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы V Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 22-23 апреля 2019 г.

- Проект стратегии: Москва «Умный город - 2030» Текст стратегии. 2018. - 111 с. -https://www.mos.ru/upload/alerts/files/3_Tekststrategii.pdf.

- Boykova, M. The Smart City Approach as a Response to Emerging Challenges for Urban Development / M. Boykova, I. Ilina, M. Salazkin // Foresight and STI Governance. - 2016. - V. 10, N 3. - P. 65-75. DOI: 10.17323/1995-459X.2016.3.65.75

- Bartolozzi, M. A Smart Decision Support System for Smart City / M. Bartolozzi, P. Bellini, P. Nesi, G. Pantaleo, L. Santi // IEEE International Conference on Smart City/SocialCom/SustainCom (December 2015, Chengdu, China). - IEEE press, 2015 - P. 117-122. - DOI: 10.1109/SmartCity.2015.57.

- Tools to Support Participatory Urban Decision Making. United Nations Center for Human Settlements - UNCHS (Habitat), 2001. 156 p. - http://www.chs.ubc.ca/archives/files/Tools to support participatory urban decision mak-ing.pdf.

- Dittrich, Y. Integrated Framework Report. Number: D3.4 / Y. Dittrich, J. Ddamba, M. Rasmusson // 2014 Ur-banData2Decide Urban Europe. 184 p. - http://www.urbandata2decide.eu/wp-content/uploads/deliverables/UrbanData2Decide-D3.4-Integrated-Framework-Report.pdf.

- Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решений / О.И. Ларичев. - М.: Логос, 2002 - 392 с.

- Bottero, M. Decision Support Systems for Evaluating Urban Regeneration / M. Bottero,; G. Mondini, A.Oppio // Procedia: Social & Behavioral sciences. - 2016. - V. 223. - P. 923-928.

- Roccasalva, G. A spatial decision support system for strategic urban redevelopment. The case study of Turin Central Station, Italy / G. Roccasalva, L. Lami, P. Lombardi // International Conference on Whole Life Urban Sustain-ability and its Assessment (2007, Glasgow, UK).

- Пиявский, С.А. Как «нумеризовать» понятие «важнее» / С.А. Пиявский // Онтология проектирования. -2016. - Т. 6, №4(22). - С. 414-435. - D0I:10.18287/2223-9537-2016-6-4-414-435.

- Пиявский, С.А. Метод универсальных коэффициентов при принятии многокритериальных решений / С.А. Пиявский // Онтология проектирования. - 2018. - Т. 8, №3(29). - С. 449-468. -D0I:10.18287/2223-9537-2018-8-3-449-468.

- Пиявский, С.А. Формулы для вычисления универсальных коэффициентов при принятии многокритериальных решений / С.А. Пиявский // Онтология проектирования. - 2019. - Т. 9, №2(32). - С. 282-298 -D0I:10.18287/2223-9537-2019-9-2-282-298.