Механохимические превращения полимеров при многократных изменениях температуры, давления и сдвига

Автор: Шутилин Юрий Федорович, Щербакова Маргаритта Сергеевна, Жучков Анатолий Витальевич, Корыстин Сергей Иванович

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология

Статья в выпуске: 1 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены изменения молекулярно-структурных и реологических характеристик карбоцепных полимеров в многократных повторениях циклов «нагрев + давление - сдвиг - сброс давления+охлаждение»

Реология, термомеханоокисление, аномалии вязкости, аномалии растворимости

Короткий адрес: https://sciup.org/14039769

IDR: 14039769 | УДК: 675.03.031.81

Текст научной статьи Механохимические превращения полимеров при многократных изменениях температуры, давления и сдвига

Различные варианты комбинирования внешних воздействий на полимеры наблюдаются при их переработке и эксплуатации изделий [1, 2]. К темп ературе, как наиболее часто встречающемся воздействии на полимер, в технологии добавляются давление и сдвиг, многократное повторение которых изменяет молекулярно-структурные характеристики и свойства полимеров [2].

Моделирование подобных процессов осуществляли на приборе по определению индекса расплава термопластов (ИИРТ ГОСТ 11645-73) по несколько измененной стандартной методике. В рабочую камеру закладывали 5 г полимера, уплотняли и прогревали при заданной нагрузке и температуре в течение 1 мин, а далее в ходе экструзии всей навески общепринятыми манипуляциями оценивали (время прохождения полимера через капилляр около 5 с) показатель текучести расплава (ПТР) или индекс расплава I . Охлажденный на воздухе около 2 мин экструдат вновь помещали в камеру и повторяли испытания до 300 рабочих циклов и более. Эксперимент проводили до получения асимптотических значений ПТР или до потери образцами текучести – способности к экструзии через выходной канал.

Подобная организация исследований обеспечила многократное повторение циклов «нагрев + давление – сдвиг – сброс давления + охлаждени е», в ходе которых происходили дополнительно активированные химические процессы образования радикалов (или ионов) и их взаимодействия – дезактивации в ходе охлаждения при комнатных условиях. Общепринятые по стандарту нагрузки F = 49 – – 149 Н (5 – 15 кг) или другие можно перевести в удельное давление на полимер поршня-штока ( D = 9,5 мм) по формуле

P = k·F = 0,0141 F .

Условия эксперимента – давление 0,7 МПа и сдвиг при температурах 100 – 160 ºС, закрытая камера с «захваченным» кислородом воздуха – достаточно хорошо моделируют параметры реальных технологий переработки каучуков и пластмасс.

В литературе имеются сведения об изменении технологических свойств полимеров вследствие неоднократного повторения технологических операций. Например, Барамбойм [2] приводит примеры изменения механических свойств пластиков (ПС, ПММА, ПП, ПЭ, поликарбонат) в ходе многократной переработки в литьевой машине. Полученные данные свидетельствуют о том, что в зависимости от строения и состава полимера разрывные прочность и удлинение могут как снижаться, так и возрастать или оставаться постоянными, несмотря на наличие фиксируемой по вязкости, индексу расплава механодеструкции (за исключением ПЭ низкого давления).

Барамбойм считает [2], что «….нет необходимости доказывать огромную практи -ческую ценность установления подобных закономерностей, позволяющих не только выбирать режимы переработки так, чтобы сохранять свойства исходных материалов, но в отдельных случаях и улучшать их в требуемом направлении....». Однако эксперименты ограничивались повторением не более 10 циклов литья и не иллюстрировались дополнительными сведениями об изменении ММ и химического состава исследуемых полимеров.

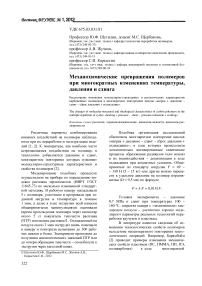

Представленные на рис . 1 экспериментальные данные несколько не согласуются с общепринятым изменением реологических свойств полимеров под влиянием механотермических (повторяющихся) факторов: при ожидаемом уменьшении характеристической вязкости наблюдается уменьшение ПТР, т.е. аномальное снижение вязкости расплавов как каучуков, так и пластиков [3, 4]. При этом не может быть и речи об объяснении этого явления как артефакта, т.к. многократные проверки и приведенные далее результаты исследования карбоцепных полимеров неоспоримо доказывают реальность данной aномалии. Кроме того, испытания при 140 ºС (рис. 1), а также этих же полимеров в диапазоне температур 100 – 160 ºС приходилось прекращать на определенном этапе, при числе циклов N x , по достижении которых экструзия (течение) образцов через капилляр становилась невозможной. Штриховыми линиями перед знаком «×» обозначены участки кривых 1 – 10 (рис. 1), которым соответствовала потеря растворимости экструдатов в толуоле, эквивалентная таковой у пленок полимеров при времени τ x [5].

Рис. 1. Показатель текучести расплава полимеров при пропуске через ИИРТ – 140 °С, нагрузка 49 Н: 1 – НК; 2 - СКИ-3; 3 – СКДт; 4 – СКДн; 5 - СКН-40AСМ; 6 - СКН-26-5; 7 – СКС-30АРКП; 8 – БК;

9 – ХБК; 10 - ПВХ

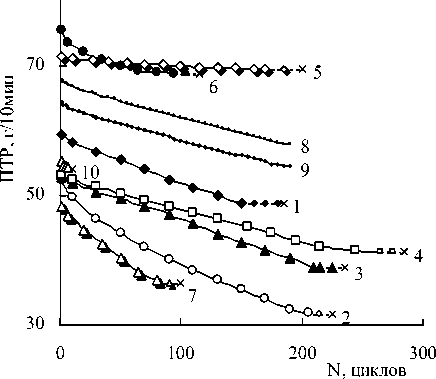

Измерения характеристической вязкости испытуемых образцов были невозможны несколько не доходя до N x , чему соответствовала так называемая предельная величина [ η ] х (рис. 2).

Рис. 2. Характеристическая вязкость полимеров при пропуске через ИИРТ – 140 °С, нагрузка 49 Н: 1 – НК; 2 - СКИ-3; 3 – СКДт; 4 – СКДн; 5 - СКН-40AСМ; 6 - СКН-26-5; 7 – СКС-30АРКП; 8 – БК; 9 – ХБК

ИК-спектральные исследования образцов не показали (пpи N ≤ N x ) заметного присоединения кислорода . Молекулярно-массовые характеристики каучуков согласно данным ГПХ (таблица) соответствуют общепринятым представлениями – уменьшается характеристическая вязкость и молекулярная масса во всех вариантах ее расчета.

Таблица

Молекулярные характеристики структуры каучуков по данным гельпроникающей хроматографии

|

N циклов при 140 оС, 49 Н |

Характеристики молекулярно-массового распределения: |

[ η ] , дл/г |

|||||

|

Μ z , тыс |

М n , тыс |

М w , тыс |

М η , тыс |

M w M n |

|||

|

m s и |

0 |

1902 |

240 |

873 |

768 |

3,63 |

5,75 |

|

40 |

1606 |

238 |

837 |

708 |

3,52 |

4,4 |

|

|

100 |

1376 |

201,5 |

675 |

635 |

3,35 |

4,0 |

|

|

185 |

892 |

178,5 |

487 |

441 |

2,83 |

4,1 |

|

|

0 |

531,7 |

113 |

269 |

228 |

2,4 |

2,25 |

|

|

и |

75 |

513,5 |

112 |

259 |

230 |

2,3 |

1,45 |

|

150 |

500 |

95 |

238 |

208 |

2,5 |

1,16 |

|

|

00 |

496 |

90 |

237 |

208 |

2,65 |

1,16 |

|

|

к Рн О СП и и |

0 |

1407 |

82 |

325 |

250 |

3,96 |

1,9 |

|

25 |

800 |

77 |

311 |

242 |

4,0 |

1,5 |

|

|

60 |

675 |

70 |

270 |

220 |

3,9 |

1,35 |

|

|

0 |

605 |

69 |

262 |

218 |

3,8 |

1,35 |

|

Полидисперсность склонного к деструкции СКИ-3 уменьшается, склонного к структурированию СКДт – растет при примерно постоянном ММР бутадиен-стирольного каучука. Однако эти факты не объясняют аномалий вязкости расплавов полимеров и отсутствие растворимости и экструдатов на фоне асимптотического уменьшения [ η ] и ММ. Барам-бойм [2] считает, что при механических воздействиях «….подобное же уменьшение ММР отмечено для других полимеров, нaпример, для ЭПТ, но если исходный полимер монодис-пeрсен, то на определенной степени деструкции наблюдается и расширение пика ММР со сдвигом в сторону меньших молекулярных масс....».

В данном случае распад макромолекул на осколки не коррелирует с кажущимся увеличением ММ, которое связано с вязкостью расплава формулой

η = k 2 · M w 3,5 .

Обусловленные аномальным явлением молекулярно-структурные изменения тем более удивительны, поскольку уменьшению [ η ] соответствуют уменьшения молекулярной массы во всех вариантах ее расчета (а также [ η ] по данным гельпроникающей хроматографии) (таблица).

К единственной причине «аномалий» можно отнести постепенное сшивание (названо подструктурированием) макромолекул в ходе эксперимента, завершающееся образованием пространственной сетки, препятствующей растворению экструдатов в толуоле [6], наступающей несколько ранее (при [ η ] х ≡ τ x ), чем полная потеря текучести расплавов при N x . «Аномалия экструзии» по всем признакам подобна рассмотренной [4-6] «аномалии растворимости» пленок полидиенов, полимеров винилового ряда и объяснена теми же причинами.

В основу положены те же изменения, клубкообразной структуры полимеров, которые были обсуждены в [4, 5]. При повышенной температуре и давлении (т.е. в условиях эксперимента) химически более активные фрагменты цепей, или макромолекулы, имеющие большее количество дефектов вида 1,4 – цис – транс –1,2–3,4–межмономерных переходов, реагируют друг с другом с предпочтительным образованием (в т. ч. вероятно с минимальным участием кислорода) межмолекулярных связей – сшивок, определяющих подструктурирование и рост макровязкости расплавов полимеров. Основа полимера – сравнительно однородные по структуре фрагменты или макромолекулы, в этих же условиях подвержены деструкции, определяющей снижение суммарной гель-хроматографической ММ и/или характеристической вязкости экструдатов в ходе эксперимента.

После охлаждения экструдатов образуются молекулярные клубки, поверхность которых сформирована из подшитых и далее сшитых цепей, создающих нерастворимый в толуоле поверхностный слой, эквивалентный термоокислительному слою. Подобные «капсулообразные» макроклубки на определенном этапе многократной экструзии полимеров подавляют их растворение в толуоле, но в ходе экс- перимента (под влиянием температуры и дав-лeния) все же не препятствуют течению полимера до количества Nх циклов многократной экструзии.

Изменение микро- и макроструктуры экструдатов реализуется в довольно жестких условиях эксперимента: многократное повторение циклов («нагрев + сжатие, сдвиг давлением до 1,8 МПа» – охлаждение до 20 ºС + сброс давления), т.е. в условиях значительных перепадов вида «Т – Р – γ », приводит к значительной активации (усилению) процессов распада и сшивания цепей за счет более активных – дефектных (слабых) связей макромолекул.