Механохимические технологии получения биологически активных веществ из лишайников

Автор: Аньшакова В.В., Кершенгольц Б.М., Хлебный Е.С., Шеин А.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 1-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработана механохимическая технология получения высокоактивных комплексов биологически активных веществ антибиотического действия из слоевищ лишайников, включающая протекание твердофазных химических реакций преобразования как фармакона (лишайниковых кислот), так и расщепления части лишайниковых β-полисахаридов с образованием β-олигосахаридов, без участия растворителей в одну технологическую стадию. Далее фармакон образует с β-олигосахаридами наноразмерные клатратные комплексы, благодаря образованию которых, по-видимому, резко повышается их биодоступность и биоактивность. Это выгодно отличает технологичность предлагаемого подхода и свойства полученных биокомплексов от аналогов, произведенных с использованием классических технологий. По-видимому, в определенной степени, данные клатраты сохраняются и в жидкой фазе, что и приводит к резкому повышению антибиотической активности фармакона в наноразмерном комплексе с лишайниковыми β-олигосахаридами препарата «Ягель-М».

Механохимия, биологически активные вещества, лишайники, нанобиотехнологии

Короткий адрес: https://sciup.org/148205512

IDR: 148205512 | УДК: 633.1:(577.16:582.29)

Текст научной статьи Механохимические технологии получения биологически активных веществ из лишайников

рата, так как существует общая тенденция низкой усвояемости подавляющего большинства вита-минно-микроэлементных комплексов, активных веществ (фармаконов) фармпрепаратов, пищевых и кормовых, связанная с большими проблемами при их всасывании в кишечнике. При этом наполнитель чаще всего проявляет пассивную функцию.

Ранее были получены предварительные данные, свидетельствующие о том, что интенсивная механическая активация растительного сырья, повышающая степень диспергирования, сопровождается увеличением выхода и разнообразия состава БАВ [1,2], а также их активацией [3-5]. Однако до сих пор отсутствуют полные научные представления о механизме активации при механообработке растительного сырья. Несмотря на имеющиеся результаты в области механохимиче-ской переработки природного растительного сырья, из-за сложности состава выделяемых БАВ требуются более детальные исследования с привлечением комплекса физико-химических и биологических методов.

Целью данной работы являлось изучение возможностей интенсификации процессов выделения комплексов биологически активных веществ из лишайникового сырья с использованием твердофазной механохимической технологии и исследования физико-химических свойств полученного биокомплекса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись слоевища лишайников родов Cetraria и Cladonia , произрастающие в Республике Саха (Якутия).

Механохимическую активацию проводили в воздушной среде в мельнице-активаторе планетарного типа АГО-2 (разработка Института химии твердого тела и механохимии СО РАН), которая представляет собой машину типа барабанных шаровых мельниц, где воздействие гравита- ционного поля на рабочее тело (мелющие шары) заменено центробежной силой. В конструкции мельницы с периодической загрузкой используются два барабана объемом по 100 мл, заполненные в приведенных опытах на 1/3 объема стальными шарами диаметром 8 мм (воздействующие тела), на 1/3 исследуемым веществом (без добавления каких-либо щелочных реагентов) в количестве 20 г и 1/3 приходится на свободное воздушное пространство. Такая загрузка барабана — реактора соответствовала ударно-истирающему режиму работы, обеспечивая максимальное воздействие мелющих тел на объект исследования, при скорости вращения барабанов 1500 об/мин. Во время работы барабаны охлаждали водой для исключения разогрева обрабатываемого материала.

Предварительными опытами было установлено оптимальное время обработки 2-3 мин.

Для исследования структуры полученных на-ноструктурированных клатратов БАВ, перешедшие в результате механохимической реакции в биодоступную форму, использовали методы ИК-спектроскопии (Perken Elmer) и атомно-силовой микроскопии (НТ-МТД).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

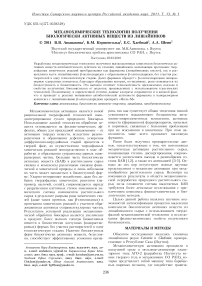

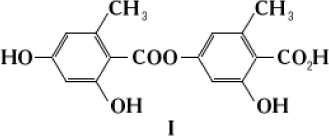

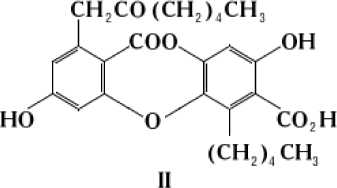

Известно, что лишайниковое биосырье является источником природных веществ антибиотического действия (ПВАД) [6-10]. Для химического строения всех лишайниковых кислот характерно наличие двух остатков полизамещённых фенолов или фенолкарбоновых кислот, связанных друг с другом в различных комбинациях.

Рис. 1. Простейшие представители лишайниковых кислот: леканоровая (I); физодовая (II); усниновая (III).

Леканоровая кислота относится к структурному типу депсидов, простейший представитель лишайниковых кислот структурного типа депсидонов — антибиотик физодовая кислота. К структурному типу дибензофурана относится широко распространённая в лишайниках усниновая кислота. Использование механохимической стадии в технологическом цикле производства антибактериального препарата из слоевищ лишайников на этапе обработки сухого сырья позволяют выделять более полную группу ПВАД.

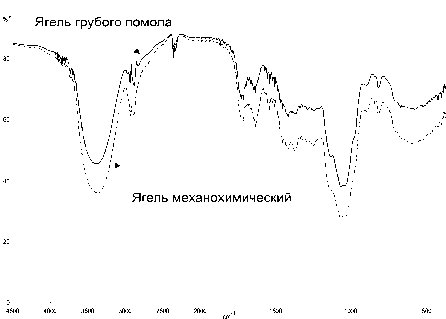

Исследование порошка ягеля, полученного твердофазной механохимической технологией без щелочных реагентов в одну стадию без применения растворителей, методом ИК-спектроскопии показало, что характер ИК-спектров в случае всех образцов механохимического ягеля идентичен (рис. 2).

Вместе с тем интенсивность всех наблюдаемых полос поглощения зависит от способа получения образца биопрепарата. Увеличение интенсивности поглощения в области валентных колебаний ОН-группы (3450—3350 см-1) механохимического ягеля свидетельствует о разрыве прочных в -гликозидных связей в исходных нерастворимых полисахаридах, входящих в состав лишайникового сырья, и как следствие, об образовании более биодоступных амино- в -олигосахаридов.

Наличие в ИК-спектре ряда полос (1670—1630 см-1 — С=С связи сопряженных систем; 1200— 1270 см-1 -С—О—С— группы атомов; 1100—1000 см-1 - как пиранозные циклы, так и —С—ОС— группы атомов; 900 см-1 — деформационные коле бания С-Н.) характерных для образца усниновой кислоты свидетельствует о её наличии в исследуемом механохимическом образце.

Рис. 2. ИК-спектры образцов ягеля различного помола

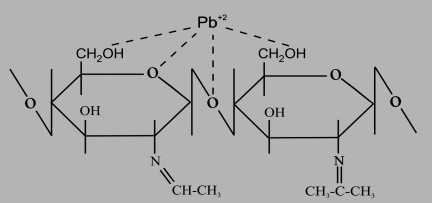

Ранее было показано, что полученные природные лишайниковые амино-в-олигосахариды (рис. 3) проявляют себя как комплексообразователи -биодетоксиканты с большой широтой терапевтического индекса, так как способны прочно связывать и легко транспортировать через различные мембранные комплексы экзогенные и эндогенные токсины во внутренних средах организма человека, в том числе эндотоксины малой и средней молекулярной массы, образующиеся при токсикозах беременности, воспалительных процессах любой этиологии, обострениях аллергических со- стояний и др., а также катионы тяжелых металлов, радионуклидов, токсические альдегиды и кетоны, канцерогены, шлаки [5].

С другой стороны, амино-в-олигосахариды могут проявлять себя как синергетная компонента в комплексе с природными веществами антибиотического действия - с лишайниковыми кислотами.

Рис. 3. Строение комплексов лишайниковых в -олигоаминосахаридов со связанными ими токсичными карбонильными соединениями (в виде оснований Шиффа) и катионами тяжелых металлов (на примере ионов свинца Pb+2).

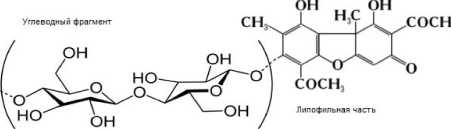

О строении образующихся супрамолекуляр-ных структур, выступающих как самостоятельные биологически активные агенты, можно сказать следующее. Нерастворимые лишайниковые кислоты за счет полярных групп (например, -ОН) обеспечивают не только связывание с углеводной водорастворимой частью — образующимися в результате механохимического процесса в-олигосахаридами (рис. 4), но и способность к са-моассоциации и тем самым лучшее связывание в водных растворах, следовательно в живых организмах. При этом углеводсодержащие метаболиты (амино-в-поли- и олигосахариды) слоевищ лишайников образуют с ПВАД комплексы, представляющие собой типичные наноструктуры.

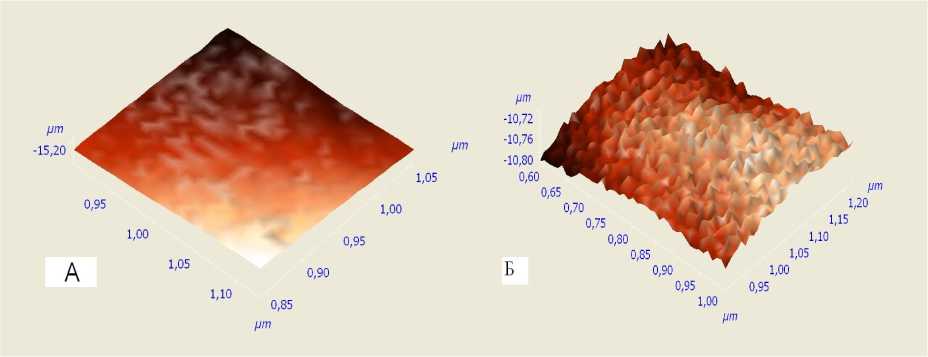

Доказано существование эффекта клатрирова-ния в комплексах фармаконов с различными гликозидами [10, 11]. Образование новых наноструктур биоклатратов было зафиксировано в наших экспериментах методом атомно-силовой микроскопии (рис. 5б), в то время как неструктурированная поверхность порошка ягеля грубого помола отличалась отсутствием новых структур — наличием гладкого рельефа (рис. 5а).

Рис. 4. Схема клатрата усниновой кислоты с в-олигосахаридами

Рис. 5. Структура поверхности порошка ягеля: а — механического грубого помола, б - механохимического

Таким образом, применение механохимиче-ской технологии при обработке лишайникового сырья позволяет получать нанодисперсный порошок ягеля, обладающий уникальным синергетным сочетанием свойств его составляющих. Во-первых, лишайники отличаются большим содержанием слизеобразующих веществ, в-олигосахаридов, обладающих способностью к детоксикации внутренних сред организма и отличными адсорбционными свойствами в качестве матрицы-носителя. Во-вторых, как источник БАВ (комплекс лишайниковых кислот), обладающих уникальными антибактериальными свойствами. Сочетание композитов нанодисперсного порошка ягеля как матрицы-носителя и как источника БАВ имеет целый ряд преимуществ.

Ранее установлена очень высокая антибиотическая активность механохимических 45% водноспиртовых экстрактов ягеля (препарат «Ягель-М» [3]) по отношению к восьми штаммам микрофлоры, в том числе условно-патогенной и патогенной (табл.) [3, 4]. Для сравнения исследовалась антибиотическая активность отваров ягеля, которая практически отсутствовала, а также 45%-ного водно-спиртового экстракта механически измельченного ягеля грубого помола. Последний обладал антибиотической активностью в пределах 10% от соответствующей активности препарата «Ягель-М».

Таблица 1. Антибиотические свойства 45%-ных водно-спиртовых экстрактов (pH —7,4) комплекса лишайниковых БАВ, полученных механохимической технологией (разбавление 1:50) по отношению к восьми стандартным штаммам микроорганизмов[4]

|

Вариант выделения комплекса БАВ |

Штаммы микрофолоры |

|||||||

|

3 r8 Ьч |

а 3 |

ьч |

3 3 |

•в 3 ю 3 1 |

8 *5 h 2 = |

"о ? 11 |

g |

|

|

Водно-спиртовый экстракт ягеля, предварит обработанного механохимически 2 мин. |

++++ |

++++ |

++++ |

++++ |

++ |

++++ |

++++ |

++++ |

|

Водно-спиртовый экстракт ягеля, предварит обработанного механохимически 3 мин. |

++++ |

++++ |

++++ |

++++ |

++ |

++++ |

++++ |

++++ |

|

Примечание |

Очень хорошая чувствительность |

---«»--- |

---«»--- |

---«»--- |

Умеренная чувствительность |

Очень хорошая чувствительность |

---«»--- |

---«»--- |

Условные обозначения (зона лизиса от 0,5 до 1,0 см): «++++» микроб лизирован полностью (полная зона просветления); «+++» - микроб лизирован почти полностью; «++» - микроб лизирован частично (на половину); «+» микроб слабо лизируется препаратом; «(+)» - еле заметная попытка к лизису; «-» - микроб нечувствителен к препарату

Предполагалось, что столь высокая антибиотическая активность препарата «Ягель-М» связана с более полной извлекаемостью лишайниковых кислот из ягелевого сырья за счёт перевода их в водорастворимую форму, благодаря проведению механохимической активации в присутствии твёрдой щелочи натрия. Вместе с тем, расчёт показывает, что даже полное извлечение лишайниковых кислот могло бы дать не более 30-40% наблюдаемого антибиотического действия. Совокупность вышеизложенных фактов позволяет предположить, что такое резкое повышение антибиотической активности препарата «Ягель-М» связано с тем, что в определенной степени клатраты фармакона (лишайниковых кислот) с лишайниковыми в -олигосахаридами сохраняются и в жидкой фазе, что и приводит к резкому повышению антибиотической активности фармакона в наноразмерном комплексе БАВ препарата «Ягель-М».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение твердофазных механохимических технологий переработки лишайникового сырья без участия растворителей и щелочных реагентов в одну технологическую стадию имеет большие перспективы, поскольку позволяет осуществлять процессы получения твердофазных препаратов самых различных БАВ (витамино-минеральные комплексы, активные вещества антибиотического, цитостатического, иммумодуляторного и других направлений действия) доступными и экологически чистыми методами, получая при этом конечные продукты — высокоактивные и биодоступные наноструктурированные комплексы фармакона с «активным» наполнителем (лишайниковые в-олигосахариды + лишайниковые кислоты антибактериального действия). Благодаря этому и происходит резкое повышение соответствующей активности фармакона и его биодоступности (всасываемости). Это выгодно отличает получаемые механохимические препараты от аналогов, произведенных с использованием классических технологий.

Список литературы Механохимические технологии получения биологически активных веществ из лишайников

- Королёв К.Г., Ломовский О.И., Рожанская О.А., Васильев В.Г. Механохимическое получение водорастворимых форм тритерпеновых кислот//Химия природных соединений. 2003. № 4. С. 295-300.

- Иванов А.А., Юдина Н.В., Ломовский О.И. Влияние механохимической активации на состав и свойства гуминовых кислот торфов//Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309, № 5. С. 73-77.

- Кершенгольц Б.М., Филиппова Г.В., Шашурин М.М. и др. Способ получения препарата «ЯГЕЛЬ-М» для профилактики и лечения туберкулеза//Положительное решение о выдаче патента РФ по заявке № 2007133339/15 от 24.09.2008 (приоритет от 05.09.2007)

- Филиппова Г.В., Павлов Н.Г., Шашурин М.М., Кершенгольц Б.М. Влияние биологически активных веществ из слоевищ северных лишайников, экстрагированных различными методами, на биологические свойства микобактерий туберкулеза//Сибирский медицинский журнал. 2008. № 3. С.99-103.

- Кершенгольц Б.М., Ремигайло П.А., Шеин А.А., Кершенгольц Е.Б. Природные биологически активные вещества из тканей растений и животных Якутии: особенности состава, новые технологии, достижения и перспективы использования в медицине//Дальневосточный медицинский журнал. Приложение № 1, 2004. С.25-29.

- Минаева В.Г. Лекарственные растения Сибири. Новосибирск: Наука, 1991. 431 с.

- Витовская М.Л., Виноградова Т.И., Заболотных Н.В., Сафонова М.Ю. Роль ислацета (экстракта из слоевищ цетрарии исландской) в комплексной терапии экс-периментального туберкулеза//Пролемы туберкулеза и болезней легких. 2005. № 11. С. 44-47.

- Сафонова М.Ю. Фармакогностическое и фармакологическое изучение слоевищ цетрарии исландской -Cetraria islandica (L.) Ach.: Автореф. дис…. канд. фарм.наук. СПБ, 2002. 21 с.

- Савич В.П. и др. О новом антибиотике из лишайников -натриевой соли усниновой кислоты//Споровые растения. Лениград-Москва: АН СССР, 1956. вып.11. с. 5-37.

- Толстикова Т.Г., Сорокина И.В., Коваленко И.Л. и др. Влияние клатратообразования на ак-тивность фармакона в комплексах с глицирризиновой кислотой//Докл. АН. 2004. Т. 394, № 2. С. 707-709.

- Толстикова Т.Г., Толстиков А.Г., Толстиков Г.А. На пути к низкодозным лекарствам//Вестник РАН. 2007. Т. 77, № 10. С. 867-874.