Мелкие млекопитающие позднего плейстоцена и голоцена из местонахождений на р. Щугер (Приполярный Урал)

Автор: Пономарев Д.В., Кряжева И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 7 (199), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения микротериофауны из двух датированных по С14 местонахождений пещерного типа на р. Щугер. Выделены три типа фауны, отвечающих трем фазам ее развития. Умеренно криофильная фауна аллереда сменяется нетипично «мягким» сообществом со значительным участием лесных видов. В субфоссильном комплексе микромаммалий Субатлантика наряду с лесными видами, принимают участие тундровые виды. Показано значительное своеобразие хода преобразования фауны изученных местонахождений в сравнении с микротериофауной других районов севера восточной Европы и с динамикой природной среды и климата.

Мелкие млекопитающие, плейстоцен, голоцен, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129041

IDR: 149129041

Текст научной статьи Мелкие млекопитающие позднего плейстоцена и голоцена из местонахождений на р. Щугер (Приполярный Урал)

Урал, в силу своей значительной субмеридиональной протяженности, представляет собой замечательный полигон для исследования характерных черт различных живых систем в широтном градиенте природных условий. Кроме того, предгорья Урала, где развиты карстующиеся палеозойские породы, являются районом с большим количеством местонахождений позднечетвертичных позвоночных, которые формируются в карстовых полостях в результате деятельности хищников и человека. В отличие от аллювиальных, палеопочвенных захоронений и археологических памятников, местонахождения пещерного типа являются объектами с наиболее массовыми остатками ископаемых, причем ископаемый комплекс, как правило, воспроизводит видовой состав исходного естественного сообщества в максимально возможной полноте. Среди всех районов Уральского кряжа Приполярный Урал остается до сих пор наименее изученным, например, в сравнении с Полярным [1] и Северным Уралом [2, 3]. Только одно пещерное местонахождение известно пока на Приполярном Урале — грот Соколиный [4]. В данной работе приводятся результаты изучения двух местонахождений Приполярного Урала, расположенных на р. Щугер.

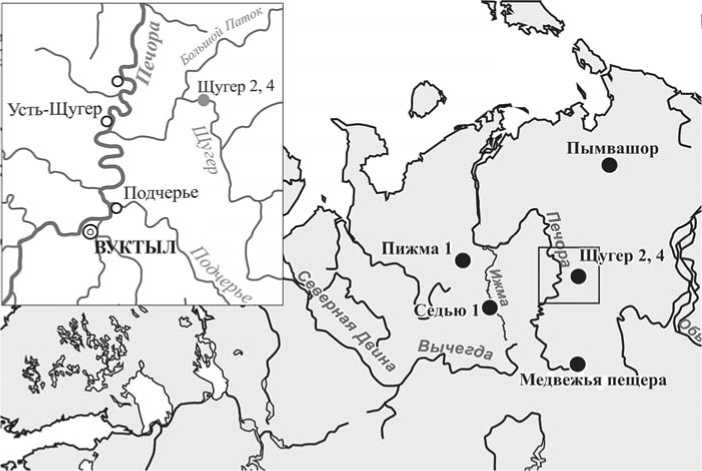

Местонахождения Щугер 2 и 4 расположены в 50 м друг от друга в скалах Верхних Ворот на правом берегу р. Щугер, в 20 м выше по течению от устья ручья Велдор-Кыртаёль (рис. 1).

Рис. 1. Схематическая карта севера Урала и Тимана с указанием местонахождений остатков млекопитающих

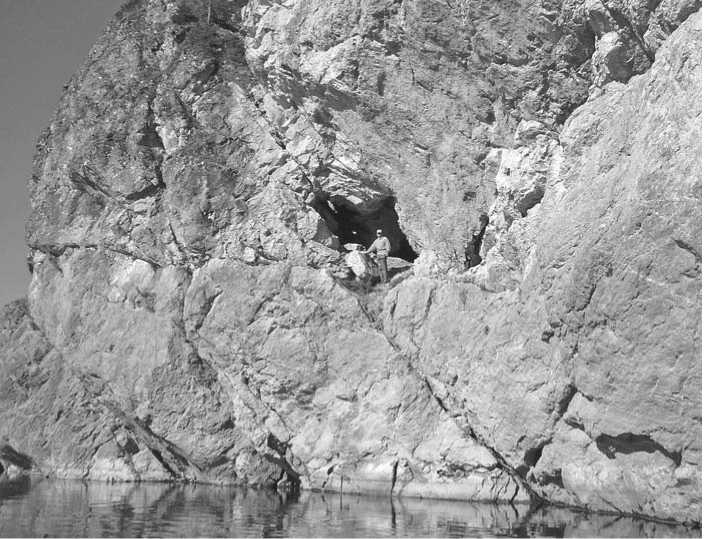

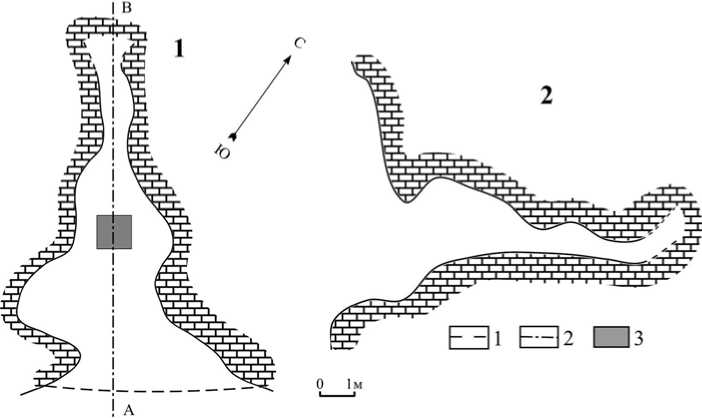

Местонахождение Щугер 4 представляет собой карстовую полость длиной 9 м, шириной 4 м, высотой 3 м (рис. 2,3). Грот ориентирован на юго-восток, он не имеет привходовой площадки, вход в него располагается на высоте 7 м от уреза воды р. Щугер.

Литологически рыхлые отложения в местонахождении Щугер 4 под-

разделяются на четыре горизонта (сверху вниз):

Мощность, см 1. Пылеватый, красно-коричневый алеврит со щебнем, дресвой и глыбами известняка. Содержит кости позвоночных.

Контакт с нижележащим слоем субгоризонтальный, по цвету............ 10 1 а. Дресвяно-щебнисто-глыбовые отложения почти без заполнителя.

Субфоссильных остатков не содержит. Контакт с нижележащим слоем субгоризонтальный, по цвету............ 25 2. Супесчано-суглинистые отложения темно-коричневого цвета с большим содержанием грубообломочного материала (около 80 %).

Содержит кости позвоночных. Контакт с нижележащим слоем субгоризонтальный, по цвету............ 55 3. Ярко-коричневый суглинок с немного меньшим содержанием грубообломочного материала, чем в слое 2. Содержит кости позвоночных...................................... 60

Всего из отложений Щугер 4 определенно 4666 зубов мелких млекопитающих (см. таблицу).

Местонахождение Щугер 2 расположено у скалы под навесом на высоте около 25 метров от уреза воды, в 50 м выше по течению от грота Щугер 4. Здесь был заложен раскоп площадью 1 м2. В разрезе отложений вскрывается один почвенно-растительный слой мощностью 55 см. Из отложений Щугер 2 определено 1415 зубов мелких млекопитающих (см. таблицу).

Для местонахождений Щугер 2 и 4 X. ван дер Плихтом (Центр изотопных исследований университета г. Гронингена, Нидерланды) были выполне-

Рис. 2. Грот Щугер 4

Рис. 3. План (1) и продольный профиль (2) грота Щугер 4.

1 — граница навеса; 2 — линия продольного профиля; 3 — раскоп

Количество щечных зубов и соотношение остатков (доли видов в слое, %) мелких млекопитающих из местонахождений Щугер 2 и 4

|

Вид |

Щугер 4 |

Щугер 2 |

||||||

|

Слой 1 |

Слой 2 |

Слой 3 |

Слой 1 |

|||||

|

Экз. |

1 % |

Экз. |

% |

Экз. |

% |

Экз. |

% |

|

|

Степные |

||||||||

|

Ochotona pusilia |

- |

1 - |

20 |

1 |

6 |

1,7 |

- 1 |

— |

|

Тундровые |

||||||||

|

Dicrostonyx |

234 |

13.9 |

416 |

15.8 |

53 |

15.7 |

— |

— |

|

Lemmus sibiricus |

407 |

24.2 |

954 |

36.2 |

139 |

43.3 |

46 |

3.7 |

|

Microtus gregalis |

318 |

18.9 |

666 |

25.3 |

99 |

29.3 |

17 |

1.8 |

|

Лесные |

||||||||

|

С/. glareolus |

44 |

2.6 |

18 |

0.7 |

— |

— |

66 |

4.7 |

|

CL rufocanus |

77 |

4.6 |

21 |

0.8 |

— |

— |

222 |

15.7 |

|

CL Rutilus |

104 |

6.2 |

32 |

1.2 |

4 |

1.2 |

74 |

5.6 |

|

Myopus shisticolor |

90 |

5.4 |

173 |

6.4 |

15 |

4.4 |

82 |

5.7 |

|

Microtus ag. -mid. |

155 |

9.2 |

190 |

7.2 |

4 |

1.2 |

84 |

6.5 |

|

Sciurus vulgaris |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

165 |

11.6 |

Интразональные

Сохранность костных остатков мелких млекопитающих (характер коррозии от действия пищеварительных ферментов, степень раздробленности и т. д.) из двух местонахождений свидетельствуют о погадочном происхождении ископаемого комплекса, а наличие небольших фрагментов костей крупных млекопитающих со следами погрызов говорит о возможном вкладе четвероногих хищников в формирование ориктоценоза.

Раскопки и извлечение остатков млекопитающих осуществлялись по стандартным методикам. Рыхлые отложения вскрывались условными горизонтами мощностью не более 10 см и затем промывались на ситах с размером ячеи 0.8—1.0 мм. Смесь костей и обломков породы, полученная после промывки, высушивалась и из нее вручную отбирались остатки позвоночных.

Ввиду того, что в роду серых полевок определению поддаются только первые нижние коренные зубы, для расчета каждого вида полевок все зубы, определенные как Microtus sp., распределялись по видам в соответствии с распределением первых нижних коренных. Морфологически сходные и труднодиагностируемые виды (например, полевка миддендорфа—темная полевка и лесной лемминг—сибирский лемминг) разделялись нами по методике, описанной Н. Г. Смирновым с соавторами [5]. Моляры трех видов рода Clethrionomys идентифицировались со гласно методу, предложенному А. В. Бородиным [6].

В современной фауне Приполярного Урала зафиксировано 12 видов грызунов и мелких зайцеобразных: северная пищуха (горнолесной пояс) красная, рыжая и красно-серая полевки, экономка, темная и водяная полевки, лесной лемминг, лесная мы-шовка, белка, бурундук и летяга [7, 8, 9]. Все перечисленные виды в целом обычны для таежной зоны. По численности почти во всех таежных местообитаниях доминирует красная по

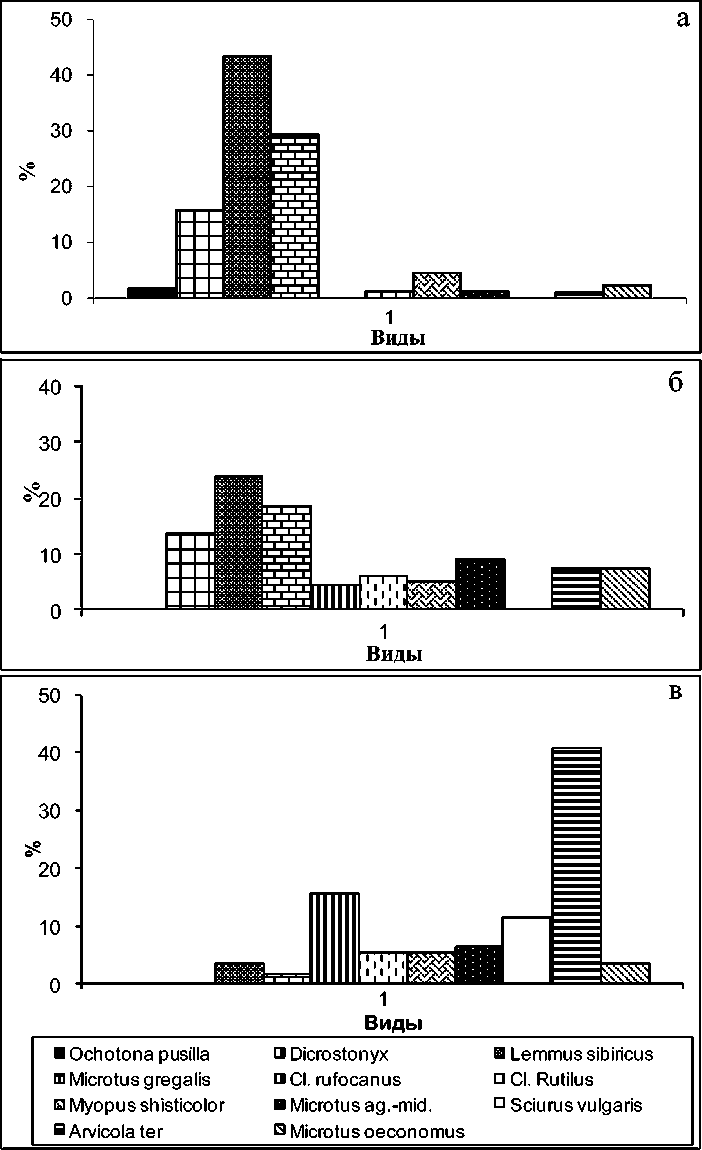

Рис. 4. Соотношение долей остатков мелких млекопитающих (в %) в слое 3 (а) и слое 1 (б) грота Щугер 4, гроте Щугер 2 (в)

левка ( Clethrionomys rutilus ). Из погадок, собранных нами в долине р. Щу-гера, определены зубы лесного и сибирского леммингов, рыжей и красной полевок, темной полевки, водяной полевки, полевки-экономки и белки с заметным преобладанием остатков белки и полевки-экономки.

Очевидно, что в материале выделяются два типа фауны: плейстоценовый (гиперборейный, безаналоговый) тундростепной тип из отложений Щугер 4 и лесной голоценовый из Щуге-ра 2 (рис. 4). Они отличаются набором видов-доминантов: тундровые виды в первом случае и лесные — во втором. В свою очередь, сообщества тундростепного типа из Щугера 4 несколько различаются и здесь можно выделить ископаемый комплекс сл. 1 с одной стороны и слоев 2 и 3 — с другой.

Локальная фауна из сл. 2 и 3 местонахождения Щугер 4 датируется ал-лередом и представляет собой умеренный криоксерофильный комплекс с примерно равным участием трех тундровых видов или незначительным преобладанием остатков узкочерепной полевки. Одновозрастные (в широком смысле) фауны, датируемые интерстадиальным комплексом бел-линг-аллеред, известны из местонахождений Полярного и Северного Урала и Южного Тимана. В сл. 5 Пымвашора (Полярный Урал) [10] найдены остатки только тундровых видов: Dicrostonyx (46 %), Lemmus sibiricus (36 %) и Microtusgregalis (19 %). В фауне из бурого суглинка А Медвежьей пещеры (Северный Урал) найдены Microtus gregalis (32.5 %), Lemmus sibiricus (30 %), Dicrostonyx guilielmi (17 %), Microtus agrestis (7 %), Microtus oeconomus (6.5 %), Myopus schisticolor (3.5 %), Clethrionomys voles (2.5 %), Arvicola terrestris (1 %) [2]. Содомини-руют копытный и сибирский лемминги и узкочерепная полевка (в сумме 79 %), присутствуют остатки лесных (13.3 %) иоколоводныхвидов (7.5 %). Нетрудно заметить, что фауна географически близко расположенной Медвежьей пещеры демонстрирует схожие состав и структуру, в то время как сообщество Пымвашора немного более холодолюбивое. Эти различия хорошо объясняются широтным градиентом природных условий. Синхронная локальная фауна из местонахождения Седъю 1 (Южный Тиман) характеризуется существенно отличной структурой, в которой доминирует сибирский лемминг [11]. Это сообщество пока не имеет надежно датированных аналогов на севере Европы.

Локальная фауна из вышележащего сл. 1 грота Щугер 4 характеризует позднедриасовую фазу истории микротериофауны. В этой фауне остатки тундровых видов составляют менее половины всех остатков. Среди тундровых видов содоминируют узкочерепная полевка и копытный лемминг. Сообщества позднего дриаса известны из сл. 4 Пымвашора (Полярный Урал), сл. 5 грота Пижма 1 (Средний Тиман) и сл. 2 грота Соколиного (Приполярный Урал). В сл. 5 грота 12

Пижма 1 [12] почти 96 % всех остатков приходится на долю копытного (46.4 %) и сибирского леммингов (18.6 %) и узкочерепной полевки (30.7 %). Найдены также немногочисленные остатки лесного лемминга (2 %), рыжих полевок, темной, водяной полевок и полевки-экономки (каждый не более 0.6 %). Комплекс остатков из сл. 4 Пымвашора очень похож на сообщество из сл. 5 Пижма 1. Здесь найдены копытный лемминг (49.1 %), сибирский лемминг (21.2 %), узкочерепная полевка (10.6 %), лесной лемминг (6.7 %), полевка-экономка (1.1 %), водяная полевка (1.7 %), а также рыжие и темная полевки (по 0.6 %) [10].

Вызывает интерес тот факт, что фауна из сл. 2 грота Соколиный демонстрирует сходство с сообществом из сл. 1 Щугера 4 и отличается от комплексов Пижмы 1 и Пымвашора. Здесь остатки тундровых видов также доминируют, но их доля составляет только 57.8 % и среди них заметно преобладают остатки узкочерепной полевки (34 %). Доля остатков лесных видов — 31.7 %, а луговых — 10.5 %. Возможно, такое сходство фаун из местонахождений одного района является неслучайным и объясняется локальным ландшафтно-климатическим своеобразием Приполярного Урала в позднем дриасе.

Лесная фауна из отложений Щугер 2 дает представление о позднеголоценовой (субатлантик) фауне района исследований и типична для многих местонахождений севера Восточной Европы. Главной особенностью, отличающей ее от сообществ Северного Урала [13], является участие тундровых видов: узкочерепной полевки (1.8 %) и сибирского лемминга (3.7 %), а от комплексов фауны Полярного Урала [10] — отсутствие остатков копытного лемминга и низкие доли тундровых видов в целом. Значительное участие видов околоводных местообитаний объясняется тафономическими причинами — в основном, пищевой специализацией хищника.

Интересно сопоставить ход преобразования фауны изученных местонахождений с историей растительности и ландшафтов. В течение интерстадиального комплекса беллинг-ал-леред по палинологическим данным [14— 20], на севере Восточной Европы были широко распространены перигляциальная кустарниковая тундра (севернее 61—63° с. ш.) и перигляциальная лесотундра (59—62° с. ш.) с уча стками тундростепи. Произрастали ассоциации с Betula nana, Salix, Ericales, Hippophae rhamnoides, Juniperus, Rubus, Helianthemum, Armeria, Sphagnum, Selaginella с участием сосново-березовых и еловых лесов.

Макрофоссилии и палинологические данные о динамике границы древесной растительности в поздне-ледниковье и голоцене по материалам севера западной Европы [21], центральной и северо-западной частей Восточно-Европейской равнины [22], севера Евразии [23], Скандинавии [24], Карелии [25] подтверждают выводы о заметном участии древесных форм в растительности беллинг-алле-реда на севере Европы, особенно в речных долинах и защищенных местообитаниях.

Представления о том, что древесная растительность на северо-востоке Европы доходила даже до побережья Баренцева моря [15, 16] не находят подтверждения в более поздних публикациях материалов из разрезов расположенных недалеко от берегов Баренцева [26] и Карского морей [27]. По этим данным растительность была представлена ерниковыми тундрами [26] и ассоциациями с Poaceae, Cyperaceae, Salix, Saxifraga и ксерофитов [27] с температурой немного холоднее современной.

По палинологическим данным похолодание позднего дриаса привело к тому, что сосново-березовые леса становились более разреженными и на свободные участки проникали тундровые и степные растительные ассоциации [15—18, 28—31]. Развивалась кустарниковая тундра и лиственично-сосново-березовые леса с участием степных сообществ.

Очевидно, что изменения в структуре сообщества микромаммалий при переходе от аллереда к позднему дриа-су не совпадают с ходом преобразования растительности и ландшафтов. В сообществах мелких млекопитающих наблюдается уменьшение доли тундровых видов и одновременное возрастание участия лесных видов, в то время как климат меняется в сторону похолодания и соответственно в составе растительных ассоциаций большее участие принимают холодолюбивые тундровые формы. Следует отметить также тот факт, что ископаемые комплексы из сл. 1 Щугера 4 и сл. 2 грота Соколиный с их достаточно «мягкой» «остепненной» структурой контрастируют с другими позднедриасовыми сообществами севера Европы из место-

нахождений Пижма 1 (Средний Тиман) и Пымвашор (Полярный Урал), которые имеют более криофильный облик со значительным участием тундровых видов и доминированием копытного лемминга. Представляется, что своеобразие ископаемых сообществ микромаммалий Приполярного Урала является неслучайным и может объясняться локальными ландшафтно-климатическими особенностями этого района в позднем дриасе.

Авторы благодарны сотруднику Института геологии Ками НЦУрО РАН А. А. Кряжеву и студентке СыктГУ Г. В. Бикбаевой за помощь при проведении полевых работ, проф. X. ван дер Плихту (университет г. Гронингена, Нидерланды) и проф. Т. ван Кольфсхотену (университет г. Лейдена, Нидерланды) за AMS датирование остатков млекопитающих.

Исследования проводились при поддержке гранта NWO-РФФИ № 047.017.041 и программы Президиума РАН № 15 «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем» (Проект № 09-П-5-1012).

Список литературы Мелкие млекопитающие позднего плейстоцена и голоцена из местонахождений на р. Щугер (Приполярный Урал)

- Golovachov I. B., Smirnov N. G. The Late Pleistocene and Holocene rodents of the Pre-Urals Subarctic. Quaternary International 201, 2009. Рp. 37-42.

- Смирнов Н. Г. Разнообразие мелких млекопитающих Северного Урала в позднем плейстоцене и голоцене//Материалы и исследования по истории современной фауны Урала: Сб. науч. тр. Екатеринбург, 1996. С. 39-83.

- Кочев В. А. Плейстоценовые грызуны Северо-Востока Европы и их стратиграфическое значение. СПб.: Наука, 1993. 113 с.

- Пономарев Д. В. Остатки мелких млекопитающих из грота Соколиный (Приполярный Урал)//Квартер-2005: Материалы IV Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Сыктывкар: Геопринт, 2005. С. 334-33.

- Смирнов Н. Г., Головачев И. Б., Бачура О. П. и др. Сложные случаи определения зубов грызунов из отложений позднего плейстоцена и голоцена тундровых районов Северной Евразии//Материалы по истории и современному состоянию фауны севера Западной Сибири: Сб. науч. тр. Челябинск, 1997. С. 60-90.