Мелкие пластинчатые сколы в индустриях верхнего палеолита Денисовой пещеры

Автор: Михиенко В.А., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В результате многолетних полевых исследований верхней части плейстоценовой толщи на разных участках Денисовой пещеры предвходовой площадке, в центральном зале, восточной и южной галереях была получена представительная коллекция нуклеусов, технических сколов, пластинок и микропластин, свидетельствующая о развитой технологии мелкопластинчатого расщепления на начальной, ранней и средней стадиях верхнего палеолита. В статье представлены результаты анализа состава коллекции и результаты морфологического анализа выборки пластинок и микропластин из верхнепалеолитических слоев Денисовой пещеры. Установлено, что производство мелких пластинчатых сколов осуществлялось в процессе утилизации подпризматических и торцовых нуклеусов. Для микропластин наиболее характерны миниатюрные точечные, линзовидные прямые или слабо скошенные остаточные ударные площадки, прямой или слабоизогнутый профиль, отсутствие ударного бугорка, подтрапециевидное сечение. Пластинки часто имеют линейные или дугообразные слабо скошенные к контрфронту остаточные ударные площадки, иногда со следами редукции карниза, прямой или слабо изогнутый профиль. Рельеф ударных бугорков не выражен или расплывчатый, изъянцы встречаются редко, около трети сколов имеют вентральный карниз на остаточной ударной площадке. Среди пластинок и микропластин в равной степени представлены формы с различным сечением. Для обеих категорий сколов характерна медиальная фрагментация, продольная однонаправленная дорсальная огранка, окончание в виде слома, реже перовидное. Состав коллекции и основные технико-типологические характеристики мелких пластинчатых снятий указывают на возможную практику объемного расщепления и техники отжима, начиная с ранней стадии верхнего палеолита.

Горный алтай, денисова пещера, верхний палеолит, каменная индустрия, первичное расщепление, мелкопластинчатое расщепление, пластинки, микропластины

Короткий адрес: https://sciup.org/145146592

IDR: 145146592 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0234-0240

Текст научной статьи Мелкие пластинчатые сколы в индустриях верхнего палеолита Денисовой пещеры

Культурно-хронологическая колонка верхнего палеолита в Денисовой пещере на Алтае охватывает широкий временной интервал [Деревянко, Шуньков, Козликин, 2021]. Начальная стадия этой эпохи представлена материалами из литологического слоя 11.2 в восточной галерее, который накапливался в эпоху МИС 4. Находки раннего верхнего палеолита связаны с отложениями слоя 11.1 в восточной галерее, слоя 11 в центральном зале и в южной галерее, а также слоя 7 на предвходовой площадке пещеры, которые формировались от 50 до 30 тыс. л.н. Среднюю стадию верхнего палеолита представляют материалы из слоя 9 в центральном зале и восточной галерее, слоев 6 и 5 на предвходовой площадке, возрастом ~30–20 тыс. л.н. Первичное расщепление в верхнепалеолитических индустриях пещеры характеризуется преобладанием плоскостного параллельного и радиального раскалывания, направленного на производство отщепов. От- одно фрагментированное изделие (рис. 2, 3). Небольшая серия (3 экз.) микропластин шириной менее 7 мм с параллельной огранкой представлена в индустрии из слоя 9 в восточной галерее.

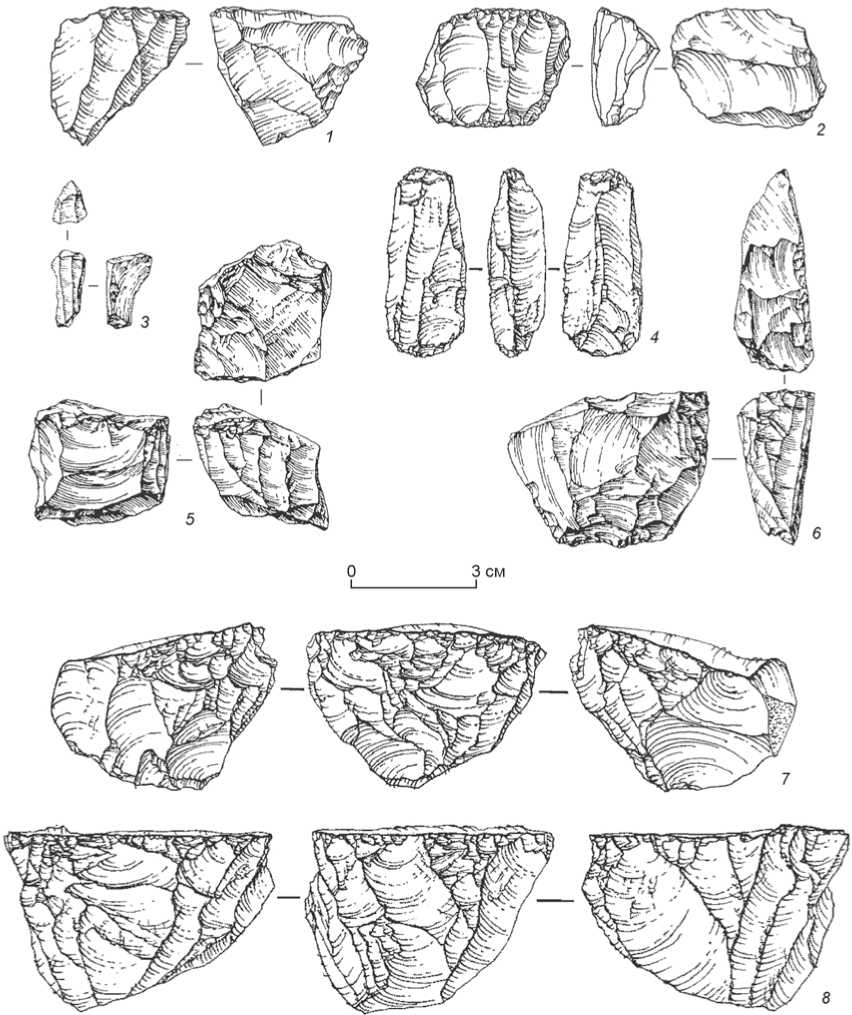

Коллекция изделий, связанных с мелко- и микро-пластинчатым производством, была существенно расширена в последние годы в результате изучения слоя 11 в центральной и дальней зонах южной галереи Денисовой пещеры [Деревянко и др., 2016, 2017, 2018, 2021; Павленок, Козликин, Шуньков, 2021; Шуньков и др., 2019]. Новые находки включают два подпризматических («конусовидных») нуклеуса для пластинок и микропластин с закрученным и искривленным профилем. Одно из ядрищ выполнено на крупном массивном от-щепе с округлой гладкой ударной площадкой (рис. 2, 7), являющейся вентральной поверхностью скола-заготовки. Второй нуклеус с расщеплением по всему периметру несет негативы регулярных снятий карнизов дельные изделия представляют левал-луазскую технологию. Для получения пластин и мелких пластинчатых снятий использовались подпризматические и торцовые нуклеусы [Природная среда…, 2003; Павленок, Козликин, Шунь-ков, 2021; Деревянко и др., 2021].

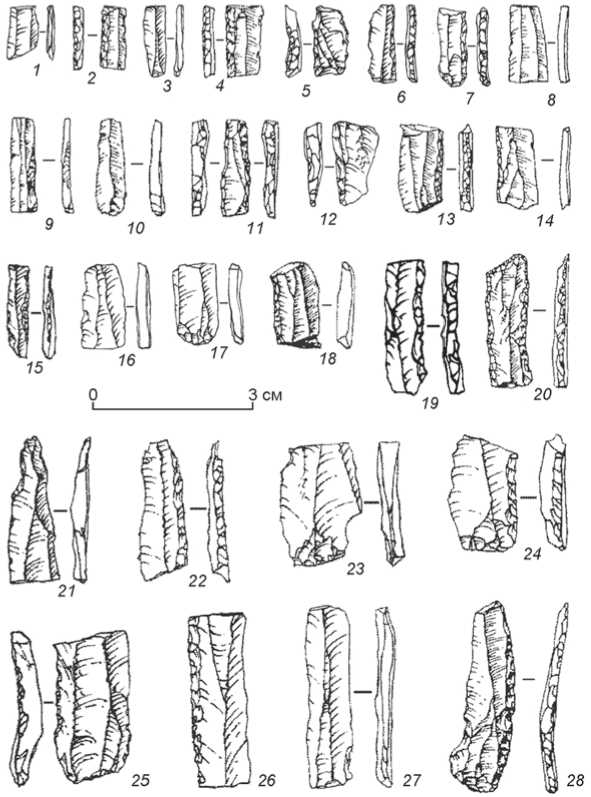

Присутствие мелких пластинчатых сколов неоднократно отмечалось в верхнепалеолитических комплексах Денисовой пещеры [Деревянко и др., 2016, 2017, 2018, 2021; Природная среда…, 2003; Козликин, 2017; Шуньков и др., 2019], однако этот компонент индустрии не рассматривался в качестве предмета отдельного исследования. Серия мелких пластинчатых сколов (рис. 1, 2, 4, 10, 11, 13, 18 ) известна в коллекциях из центрального зала: 26 экз. в слое 11, 67 экз. в слое 9. К орудийным формам, выполненным на микропластинах, относятся изделия с притупленным краем (2 экз. из слоя 11 и 12 экз. из слоя 9), а также геометрический микролит в виде асимметричного сегмента на двугранной микропластине. Широко представлен мелкопластинчатый компонент (рис. 1, 8, 9, 14, 20, 28 ) и в коллекциях с пред-входовой площадки пещеры. Помимо сколов (7 и 22 экз. из слоев 6 и 5 соответственно, в т.ч. по два изделия с притупленным краем) (рис. 1, 14, 20 ), технологию получения мелких заготовок иллюстрируют два типологически выраженных ядрища: нуклеус из сургучной яшмы с негативами серийных микро-пластинчатых снятий из слоя 7 (рис. 2, 5 ) и клиновидный нуклеус для микропластин из слоя 6 (рис. 2, 6 ), а также

Рис. 1. Мелкие пластинчатые сколы из верхнепалеолитических слоев Денисовой пещеры.

1, 3, 8, 9, 16, 17, 21, 23, 25, 27 – пластинки; 2, 6, 7, 11 – микропластины с притупленным краем; 4, 5, 12–14, 18, 20, 28 – пластинки с притупленным краем; 10 – микропластина; 15 – микропластина с ретушью; 19, 22, 24, 26 – пластинки с ретушью.

Рис. 2. Верхнепалеолитические нуклеусы для получения мелких пластинчатых сколов из Денисовой пещеры.

прямой редукцией. Еще одно ядрище – подпризматическое двуплощадочное для мелких пластин и пластинок, по окончании расщепления используемое в качестве долотовидного орудия (рис. 2, 2). Коллекцию дополняет сильно сработанное двуплощадочное ядри-ще со встречным скалыванием, также используемое по окончании в качестве долотовидного орудия (рис. 2, 4) и фрагмент торцового одноплощадочного нуклеуса для пластинок (рис. 2, 1). Среди находок имеются близкие по морфологии к кареноидным нуклеусам для пластинок скребки высокой формы со скошенным лезвием (2 экз.). Индустрия мелких сколов включает пластинки (45 экз., в числе которых четыре изделия с ретушью и 7 экз. с притупленным краем) (см. рис. 1, 1, 3, 5, 12, 16, 17, 19, 21–27) и микропластины (15 экз., две из которых с притупленным краем) (см. рис. 1, 2, 6, 7). Дополняет коллекцию скол латеральной подправки мелкопластинчатого кареноидного или подпризматического нуклеуса. Устойчивыми сериями представлены пластинки в коллекции из деформированных фосфатной минерализацией отложений слоя 11 (18 экз., в числе которых одна проколка, два изделия с притупленным краем, три пластинки с ретушью) и микропластины (3 экз.). В этой части разреза найден также технический скол подправки края ударной площадки нуклеуса для получения мелких пластинчатых снятий.

В рамках анализа последовательности сколов изучена выборка ядрищ (5 экз.) (рис. 2, 1, 2, 4, 7, 8 ) из южной галереи, направленных на производство пластинок и мелких пластин. Согласно результатам исследования, для получения мелких пластинчатых снятий использовались нуклеусы из более качественного сырья (однородные темно-серые с зеленоватым оттенком и черные алевролиты), чем в остальном комплексе. Одно из «конусовидных» ядрищ (рис. 2, 8 ) могло быть направлено на получение отщеповых заготовок, а негативы пластинок иллюстрируют случайные акты расщепления. Эти материалы не отражают новые специфические технологии, положенные в основу мелкопластинчатого производства, т.к. отсутствует намеренный контроль над объемным фронтом [Пав-ленок, Козликин, Шуньков, 2021].

В настоящее время остается ряд неразрешенных проблем, связанных с мелкопластинчатым производством в комплексах Денисовой пещеры: генезис индустрий и их связь с технологией получения крупных пластин; техника скола, появление объемного расщепления, техники отжима и связанное с ними развитие мелкопластинчатой технологии на протяжении верхнего палеолита. В связи с этими вопросами необходимо уточнить состав и морфологический облик мелких пластинчатых сколов – пластинок и микропластин из верхнепалеолитических комплексов Денисовой пещеры.

Источниковую базу исследования составляет выборка из мелких пластинчатых снятий, в том числе технические сколы и изделия со следами вторичной обработки, полученная в результате раскопок в Денисовой пещере в разные годы (см. таблицу ). Изделия условно поделены на микропластины (45 экз.) и пластинки (93 экз.). К категории первых отнесены снятия с шириной менее 7 мм, во втором случае – с шириной от 7 до 12 мм. Такие метрические критерии приняты условно, с учетом анализа опубликованных материалов [Козликин, 2017]. Больше всего микропластин идентифицировано среди находок в южной галерее (25 экз.)

Пластинки и микропластины из верхнепалеолитических слоев Денисовой пещеры

Микропластины (45 экз.) представлены целыми сколами (22,2 %) и их фрагментами: проксимальными (8,9 %), проксимально-медиальными (22,2 %), медиальными (24,4 %), медиально-дистальными (8,9 %) и дистальными (13,3%). Длина целых микропластин варьирует от 8 до 26 мм, ширина – от 2,5 до 6,7 мм, толщина – от 0,9 до 3,4 мм. Анализ массивности-упло-щенности показывает, что более половины определимых микропластин уплощенные (показатели ≥ 3) – 54,3 %. К удлиненным заготовкам (показатель ≥ 3) относится 40 % от числа целых сколов.

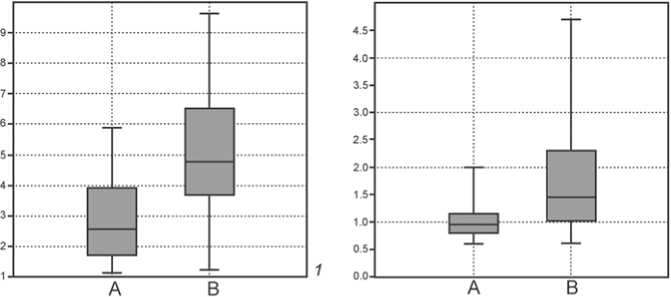

Ширина остаточных ударных площадок (рис. 3, 1 А) варьирует от 1,1 до 5,9 мм, глубина (рис. 3, 2 А) – от 0,6 до 2,0 мм. Для большей части изделий (60,0 %) определить тип остаточной ударной площадки не удалось. Определимые формы (18 экз.) распределены следующим образом: линейная (8,9 %), дугообразная (8,9 %), линзовидная (11,1 %), точечная (11,1 %). Форма приплощадочной части в профиле прямая

Рис. 3. Диаграммы размаха показателя ширины ( 1 ) и глубины ( 2 ) остаточных ударных площадок сколов из верхнепалеолитических слоев Денисовой пещеры.

A – микропластины; B – пластинки.

(20,0 %) или слабо скошена к контрфронту (20,0 %). Угол между площадкой и поверхностью расщепления на изделиях составляет 70-90°. На небольшой серии микропластин редуцирован карниз остаточной ударной площадки (8,9 %): в одном случае зафиксирована прямая редукция, в двух – абразивная обработка.

На 20,0 % предметов не удалось проследить рельеф ударного бугорка, на остальных изделиях бугорок отсутствует (53,3 %) или расплывчатый (24,4 %), в одном случае – слабо выражен (2,2 %). Изъянцы бугорка зафиксированы на двух микропластинах (4,4 %), в остальных случаях признак отсутствует (57,8 %) или не определим (37,8 %) из-за фрагментарности изделия. Вентральный карниз в основном не выражен (42,2 %), отмечен только на шести сколах (16,3 %).

Близки в количественном соотношении микропластины с прямым (26,7 %) и слабоизогнутым профилем (24,4 %). Окончание заготовок чаще представлено поверхностью слома (20,0 %), в остальных случаях перовидное (17,8 %). Встречаются единичные изделия с ныряющим окончанием или краем, усеченным ретушью (по 2,2 %). Сколы с совпадающими осями симметрии и скалывания составляют 60,0 % от числа целых форм. Сечение в основном трапециевидное (33,3 %), реже треугольное (26,7 %) или латеральнокрутое (24,4 %).

Одна микропластина имеет остатки галечной поверхности, один скол является первичным. По типу огранки дорсала изделия распределены следующим образом: продольная однонаправленная параллельная – 37,8 %, продольная однонаправленная – 6,7 %, продольная бинаправленная параллельная – 4,4 %, продольная бинаправленная – 2,2 %.

Три микропластины (6,7 %) относятся к микролитам, восемь изделий имеют притупленный край (17,8 %) (см. рис. 1, 2, 6, 7, 11 ).

Коллекция пластинок (86 экз.) включает как целые формы (29,1 %), так и сколы различной фрагментации: проксимальной (19,8 %), проксимально-медиальной (11,6 %), медиальной (16,3 %), медиально-дистальной (11,6 %), дистальной (11,6 %).

Длина целых пластинок варьирует от 16,6 до 49 мм, ширина – от 7 до 12 мм, толщина – от 1,2 до 11,2 мм. Согласно индексу массивности-уплощенно-сти, более половины определимых сколов являются уплощенными (показатели ≥ 3) – 55,2 %. Значительная часть целых изделий имеет высокие показатели удлиненности (≥ 3) – 48,5 %.

Ширина остаточной ударной площадки (рис. 3, 1 B) варьирует от 1,2 до 9,7 мм, глубина (рис. 3, 2 B) – от 0,6 до 5,3 мм. У большей части (53,5 %) изделий определить тип площадки не удалось. Определимые типы (40 экз.) распределены следующим образом: линейная – 19,8 %, дугообразная – 8,1 %, треугольная гладкая – 5,8 %, линзовидная – 4,7 %, точечная – 4,7 %, подтрапециевидная гладкая – 3,5 %. Приплоща-дочная часть чаще всего слабо скошена к контрфронту

(26,7 %), реже имеет прямую (11,7 %) или скошенную к вентралу (7,0 %) форму, на одном экземпляре – скошена к латерали. Угол поверхности скалывания составляет от 50 до 70° (11,6 %) или от 70 до 90° (33,7 %). Пластинки со следами редукции карниза остаточной ударной площадки составляют 29,1 % от выборки. На 19,8 % сколов отмечена прямая редукция, одно изделие несет следы обратной подправки, на небольшой серии предметов выявлена абразивная обработка (8,1 %).

Рельеф ударного бугорка на большинстве (37,2 %) изделий определить не удалось, в остальных случаях он расплывчатый (30,2 %), отсутствующий (27,9 %), редко компактный или слабо выражен (по 2,3 %). Изъянец отмечен на нескольких сколах (7,0 %), в основном признак отсутствует (54,7 %) или не определен из-за фрагментации изделия (38,4 %). Вентральный карниз имеется на 31,4 % сколов, отсутствует – на 22,1 %.

Профиль целых пластинок прямой или слабо изогнутый (по 33,3%). Имеются предметы с изогнутым дистальным краем (12,5 %), изогнутые целиком (12,5 %) и изогнутые в виде лопасти (8,3 %). Доминируют пластинки с окончанием-сломом (39,5 %), широко представлены сколы с перовидным окончанием (16,3 %), имеются экземпляры с петлевидным или ныряющим окончанием (по 4,7 %), одна пластинка имеет ступенчатый дистальный край и два предмета усечены ретушью (2,3 %). Ось скалывания на 41,7 % целых форм соответствует оси симметрии. Сечение пластинок варьирует: латерально-крутое – 32,6 %, трапециевидное – 32,6 %, треугольное – 31,4 %, линзовидное – 1,2 %.

Преобладают изделия с однонаправленной продольной параллельной огранкой дорсала (64,0 %), менее распространены сколы с однонаправленной продольной (9,3 %), бинаправленной продольной (5,8 %), бинаправленной продольной параллельной (4,7 %) или конвергентной огранкой (2,3 %). Два скола являются первичными, еще 4 экз. сохраняют участки галечной поверхности.

Технические сколы отражают некоторые приемы оформления и подправки нуклеусов: полуреберчатый скол, снятие подправки фронта и технический скол с торцового нуклеуса. Орудийные формы включают 19 изделий: пластинки с притупленным краем (14 экз.) (см. рис. 1, 4, 5, 12–14, 18, 20, 28 ) и пластинки с ретушью (5 экз.) (см. рис. 1, 19, 22, 24, 26 ).

В целом среди микропластинчатых снятий преобладают сколы с прямыми или слабо скошенными миниатюрными (медианные значения 2,55 × 0,95 мм) точечными или линзовидными остаточными ударными площадками. Для площадок пластинок (медианные значения 4,8 × 1,45 мм) более характерны слабо скошенные в профиль линейные или дугообразные поверхности. Рельеф ударных бугорков у микропластин часто не выражен, у пластинок – расплывчатый или отсутствующий. Для удаления карниза в процессе производства микропластин и пластинок применялась в основном прямая редукция, реже абразивная обработка. Негативы изъянцев редки на мелких пластинчатых сколах и присутствуют в небольшой серии изделий. Вентральный карниз практически не отмечен на микропластинах, на пластинках присутствует или отсутствует в равной степени. Окончание мелких сколов в основном представлено сломом, реже встречаются перовидные окончания. Целые сколы с совпадающими осями скалывания и симметрии широко представлены в обеих категориях. Микропластины и пластинки в половине случаев имеют прямой профиль, реже встречаются изделия слабоизогнутой формы. Среди микропластин преобладают предметы с трапециевидным сечением, у пластинок морфология варьирует. Дорсальная огранка всех мелких пластинчатых сколов, как правило, продольная однонаправленная, чаще параллельная, значительно реже встречаются сколы с бинаправленными негативами снятий.

Большая часть мелких пластинчатых снятий была получена в рамках ударной техники, на что указывает форма и морфология нуклеусов и продуктов расщепления. Однако результаты анализа состава коллекций (наличие технических сколов) и морфометрическая характеристика мелких пластинчатых снятий из Денисовой пещеры указывают на возможность применения объемного расщепления и техники отжима начиная с эпохи раннего верхнего палеолита. Об этом свидетельствуют некоторые выявленные параметры: высокая степень фрагментарности сколов с преобладанием медиальных фрагментов; уплощенные пропорции; мелкие, зачастую точечные остаточные ударные площадки; трапециевидное сечение изделий и т.д. Уточнить эти характеристики помогут результаты экспериментального моделирования и обращение к другим материалам, в том числе с соседних верхнепалеолитических объектов региона. Таким образом, коллекция из Денисовой пещеры свидетельствует о применении различных технологий получения мелких пластинчатых снятий начиная со стадии раннего верхнего палеолита.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Мелкие пластинчатые сколы в индустриях верхнего палеолита Денисовой пещеры

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2020. - Т. 48, № 3. - С. 3-32. EDN: FAXZLT

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Павленок Г.Д., Федорченко А.Ю., Чеха А.М., Чеха А.Н. Новые данные по каменным инду стриям из плейстоценовых отложений центрального зала Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 68-71. EDN: XIGGCT

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Михиенко В.А., Федорченко А.Ю., Чеха А.М. Исследование комплексов среднего и верхнего палеолита Денисовой пещеры в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - Т. XXVII. -С. 105-113. EDN: HZJSQH

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Чеха А. М., Михиенко В.А. Новые данные по каменным индустриям среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. -Т. XXIV. - С. 82-86. EDN: VUTEVS

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Чеха А.М., Шалагина А.В. Новые результаты исследований верхнепалеолитического комплекса в южной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. -Т. XXIII. - С. 103-107. EDN: YNJKUC

- Козликин М.Б. Палеолитические комплексы восточной галереи Денисовой пещеры: дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 2017. - 277 с. EDN: JYACNK

- Павленок Г. Д., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Мелкопластинчатое расщепление в индустриях раннего верхнего палеолита Денисовой пещеры: данные анализа последовательности сколов // Уральский исторический вестник. 2021. - № 1 (70). - С. 123-130. EDN: VBAGWA

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, ГФ. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с. EDN: QKMXFN

- Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Михиенко В.А., Чеха А.М., Чеха А.Н. Каменные индустрии среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры: материалы 2019 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. XXV. - С. 299-305. EDN: TNTMQO