Мелкопластинчатое производство в Центральной Азии на рубеже МИС 7 и 6: нуклеусы из слоя 23 стоянки Кульбулак

Автор: Павленок Г.Д., Когай С.А., Мухтаров Г.А., Павленок К.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются нуклеусы для получения мелких пластин и пластинок методами параллельного, торцового и резцового расщепления из слоя 23 стоянки Кульбулак в Западном Тянь-Шане (раскопки 2016-2017 гг.). Среди ядрищ (27 экз.) типологическим методом выделены плоскостные (продольные и поперечные), объемные (кареноидное, подконусовидные и подцилиндрическое), торцовые (в т.ч. нуклеусы-резцы). Анализ последовательности сколов (scar-pattern analysis) показал, что, независимо от типологической принадлежности нуклеусов, при изготовлении мелких пластин и пластинок применялась единая технологическая схема сколы снимались в шахматном порядке. Это проявление среднепалеолитического необъемного подхода к снятию целевых пластинок с нуклеусов, вероятно, относится к началу становления данной технологии. В дальнейшем она значительно повлияет на облик пластинчатых индустрий среднего палеолита западной части Центральной Азии и на формирование регионального верхнего палеолита в период, соответствующий второй половине МИС 3. Сделан вывод о появлении мелкопластинчатого расщепления в каменном производстве среднепалеолитических индустрий в западной части Центральной Азии на рубеже МИС 7 и 6. В оби-рахматской индустрии (МИС 5а) данная технология представлена в сложившемся виде.

Мелкопластинчатое расщепление, анализ последовательности сколов, шахматный порядок снятия сколов, средний палеолит, мис 6, мис 7, западный тянь-шань

Короткий адрес: https://sciup.org/145147197

IDR: 145147197 | УДК: 902(575.1)"6323" | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.030-039

Текст научной статьи Мелкопластинчатое производство в Центральной Азии на рубеже МИС 7 и 6: нуклеусы из слоя 23 стоянки Кульбулак

В процессе исследования ключевых объектов каменного века на западе Центральной Азии в XXI в. были выявлены ранние проявления важнейших технологических инноваций, относящиеся к периоду среднего палеолита региона. В частности, в археологических комплексах оби-рахматского круга, абсолютный возраст которых 80–70 тыс. л.н. и более, обнаружены свидетельства систематического применения развитой мелкопластинчатой технологии расщепления камня [Кри-вошапкин, 2012]. Согласно опубликованным данным, среди среднепалеолитических ассамбляжей данной и сопредельных территорий не известны индустрии, кроме оби-рахматской, которые могли бы выступать основой для формирования индустрий местного верхнего палеолита, ориентированных на получение мелких пластин и пластинок [Колобова, 2014; Колобова, Кривошапкин, Павленок, 2014; Колобова и др., 2013;

Кривошапкин и др., 2012].

С учетом результатов недавно проведенных комплексных геоморфологических, седиментологических и стратиграфических исследований [Таратунина и др., 2020] можно утверждать, что наиболее древнее проявление мелкопластинчатого производства на западе Центральной Азии представлено в каменной индустрии слоя 23 стоянки Кульбулак (период, соответствующий рубежу МИС 6 и 7). Целью исследования является всесторонний анализ мелкопластинчатого компонента каменных индустрий слоя 23 (раскопки 2016–2017 гг.). При выполнении поставленной цели используются типологический анализ, анализ последовательности снятия сколов, а также статистические процедуры. Основные принципы анализа последовательности сколов были описаны и обоснованы в работах А. Пасторса [Pastoors, Schäfer, 1999; Pastoors, 2000], Ю. Рихтера [Richter, 2001], Э. Боеды [Boёda, 2001], М. Кот [Kot, 2013, 2014], К.А. Колобовой и А.В. Харевич (Шалагиной) [Шалагина, Колобова, Кривошапкин, 2019; Kolobova et al., 2019]. Он позволяет реконструировать процесс изготовления каменного артефакта по всем имеющимся на его поверхностях негативам снятий и определить очередность этих снятий [Колобова и др., 2022].

Хроностратиграфическая позиция слоя 23 стоянки Кульбулак

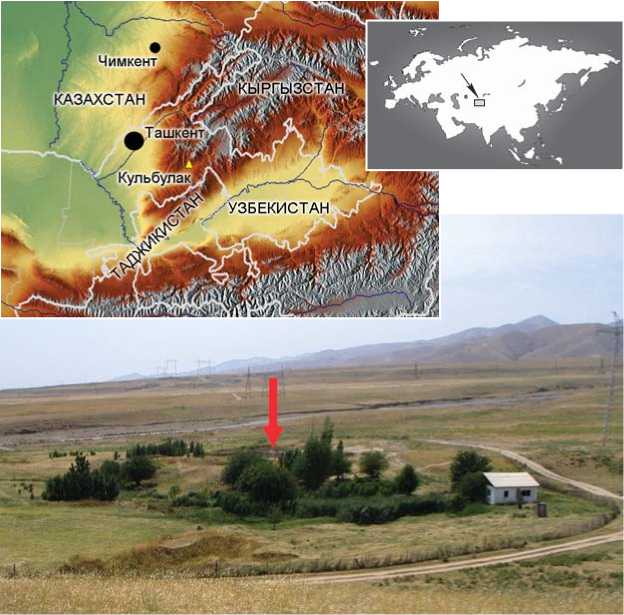

Стоянка открытого типа Кульбулак в Восточном Узбекистане расположена около одноименного родника в нижней части юго-восточного склона Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань), на террасовидной поверхности левого берега сая Кызыл-Алма – правого притока р. Ахангаран (рис. 1). В 2007–2019 гг. на стоянке были вскрыты и изучены непотревоженные во время предыдущих работ от-

Рис. 1. Расположение стоянки Кульбулак.

ложения в северо-западном углу шурфа № 3, который был заложен первым исследователем объекта М.Р. Касымовым [Касымов, Годин, 1984; Касымов, Тетюхин, 1981]. Ввиду малочисленности данных при определении возраста древнейших культурных напластований (слои 24 и 23) на этом участке мы опирались на ТЛ-дату для наиболее близкого к ним датированного слоя 16 – 111 ± 19 тыс. л.н., которая соответствует МИС 5е (UG-7094) (получена С. Федоровичем, Департамент геоморфологии и четвертичной геологии, Университет Гданьска, Польша) [Павленок К.К., Павленок Г.Д., Курбанов, 2020]. На основе определений возраста для слоя 16 и палеогеографической реконструкции [Таратунина и др., 2020] слои 24 и 25, залегающие в основании разреза, были предварительно отнесены к ярко выраженному

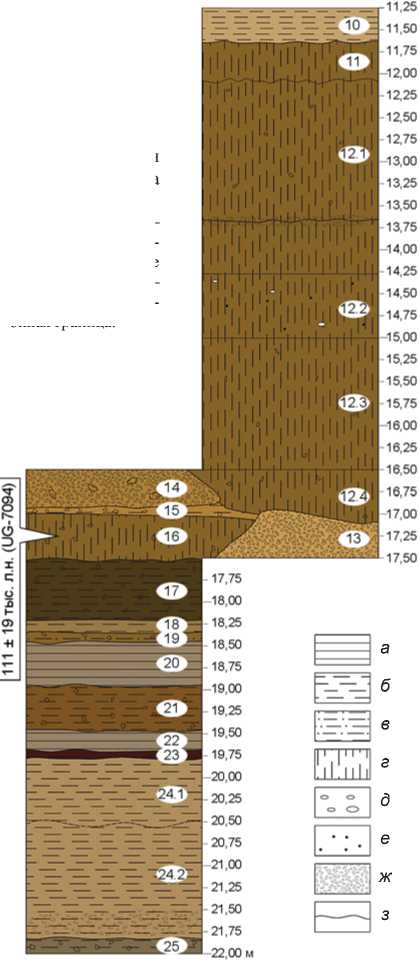

Рис. 2. Стратиграфия южной стенки раскопа стоянки Кульбулак.

а – глина; б – суглинок; в – супесь; г – лессовидный суглинок; д – карбонатные конкреции; е – уголь; ж – щебень/дресва; з – эрозионная граница.

этапу потепления, отвечающему второй половине МИС 7 [Павленок Г.Д. и др., 2023].

Перекрывающие слой 24 отложения слоя 23 представлены светло-коричневой супесью, которая переходит в сизый суглинок слоя 22 (рис. 2). Данные слои отражают этап усиления контрастности климата в регионе по сравнению со стабильными условиями, характерными для времени формирования слоев 24 и 25. Более частыми становятся атмосферные осадки в виде ливней, которые были главной причиной размыва отложений в районе памятника. Об этом, в частности, свидетельствует размыв между слоями 23 и 22 (рис. 2). Перекрывающие их слои 21–18 представляют собой чередующиеся пролювиально-селевые осадки с тонкими прослоями озерных суглинков серого и сизого цвета. Это время активизации катастрофических селевых процессов, по-видимому, может быть соотнесено с этапом похолодания, отвечающим МИС 6 [Таратунина и др., 2020]. На основании данных палеогеографических реконструкций слой 23 может быть предварительно отнесен к периоду, который соответствует рубежу МИС 6 и 7.

Технологический контекст индустрии слоя 23

Ранее каменная индустрия слоя 23 (коллекция 2010 г., 4 997 изделий) была отнесена к раннему этапу существования оби-рахматской культурной традиции [Кривошапкин, 2012; Кривошапкин и др., 2010; Kolobova et al., 2018]. Анализ коллекции 2016–2017 гг. (21 884 артефактов) позволил установить, что расщепление камня рассматриваемой индустрии базировалось на леваллуазской последовательности [Павле-нок К.К., Павленок Г.Д., Курбанов, 2020; Pavlenok et al., 2018]. Данной технологии соответствуют различные варианты подготовки рабочей поверхности нуклеусов в зависимости от направления негативов оформляющих сколов и их огранок [Shea, 2013]. Индустрия слоя 23 свидетельствует о применении в основном рекуррентного центростремительного раскалывания (Levallois recurrent centripetal method). Для получения отщепов использовались также схемы дисковидного и ортогонального расщепления нуклеусов. В индустрии получила отражение техника Нар-Ибрагим (Nahr Ibrahim technique), результатом ее применения являются тронкированно-фасетиро-ванные изделия [Шалагина, Кривошапкин, Колобова, 2015]. В индустрии также присутствуют нуклеусы, расщепление которых велось простым параллельным скалыванием заготовок (в т.ч. пластинок) с широко-и узкофронтальных ядрищ.

На фоне такого выраженного среднепалеолитического комплекса выделяется яркий мелкопластинча- тый компонент. Задачами данной работы являются: рассмотрение пластин и пластинок на предмет технологических отличий; анализ последовательности сколов на нуклеусах, ориентированных на получение мелких пластин и пластинок с помощью параллельного, торцового и резцового расщепления; всесторонняя характеристика мелкопластинчатого компонента каменной индустрии.

Характеристика археологических материалов

Для выполнения поставленных в статье задач из коллекции сколов, найденных в 2016–2017 гг. в слое 23 стоянки Кульбулак (ок. 3 200 экз.), были проанализированы 739 каменных артефактов: 589 пластин и пластинок (шириной менее 12 мм) и 132 технических скола с пропорциями пластин и пластинок. Из коллекции типологически определимых нуклеусов (173 экз.) анализировались все изделия, ориентированные на получение мелких пластин и пластинок с помощью параллельного, торцового и резцового расщепления, – 27 экз. Остальные 146 нуклеусов характеризуют леваллуаз-скую, ортогональную и дисковидную схемы скалывания; представлены также продольные и поперечные нуклеусы для производства отщепов.

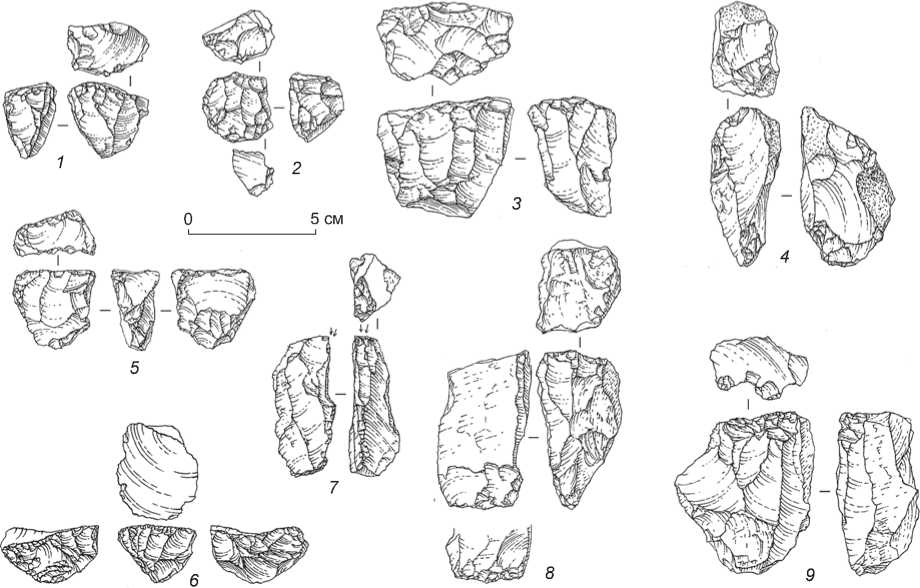

Из рассматриваемых в данной статье 27 нуклеусов типологическим методом были определены: продольные (13 экз.), поперечные (2 экз.), торцовые (6 экз.), подконусовидные (2 экз.), подцилиндрический, нуклеусы-резцы (2 экз.), кареноидный. Только одно изделие изготовлено из эффузивного сырья, остальные – из кремня.

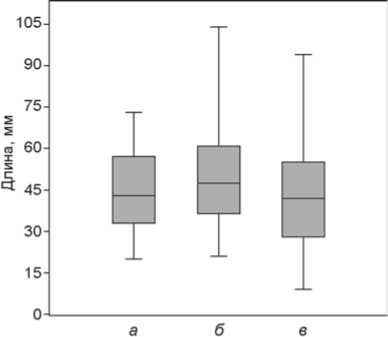

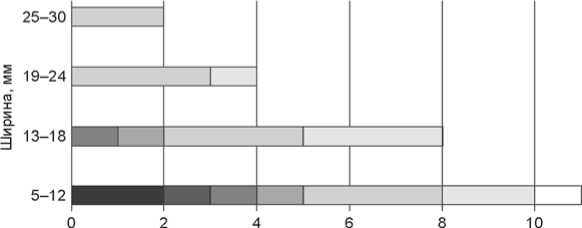

Диаграмма размаха, построенная по длине нуклеусов (27 экз.), целых технических сколов с пропорциями пластин и пластинок (66 экз.), целых сколов-заготовок с пропорциями пластин и пластинок (126 экз.), показывает, что диапазоны значений длины изделий этих трех категорий в значительной степени накладываются друг на друга (рис. 3). При этом нуклеусы (о статочный продукт расщепления) несколько уступают в размерах целевым и техническим сколам. На этом основании можно предположить, что существовала потребность именно в разноразмерных удлиненных заготовках, и пластинки не были побочным продуктом расщепления нуклеусов, предназначенных для получения более крупных удлиненных сколов.

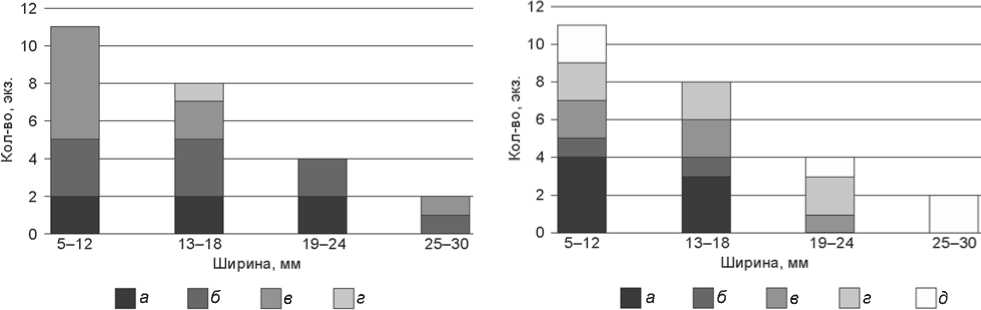

Чтобы определить, использовались ли специализированные стратегии расщепления камня, ориентированные на производство пластинок, была построена гистограмма распределения нуклеусов разных типов в зависимости от значений ширины финальных негативов. В категории нуклеусов с негативами пластинок (ширина менее 12 мм) и небольших пластин

Рис. 3. Распределение по длине нуклеусов для получения пластинчатых сколов ( а ), технических снятий ( б ) и целевых пластинчатых сколов ( в ).

(ширина 13–18 мм) (рис. 4) фиксируется наибольшая вариабельность типов изделий. Немногочисленные изделия – подконусовидные, подцилиндрический, ка-реноидный нуклеусы и нуклеусы-резцы – несут следы расщепления, ориентированного на получение исключительно пластинок (рис. 5).

Важные наблюдения были сделаны при анализе взаимосвязи между формой фронта нуклеуса и параметрами целевых сколов (ширина финального негатива). Большая часть изделий (нуклеусы с финальными негативами шириной от 5 до 24 мм) проявляет сходство по количеству овальных и прямоугольных фронтов (рис. 6, а, б ) и различия по количеству фронтов подтреугольной формы (рис. 6, в ). Более чем у 50 % нуклеусов для получения пластинок (≤ 12 мм) фронты подтреугольные. В следующей размерной категории (13–18 мм) доля таких ядрищ сокращается до 25 %. Среди нуклеусов с финальными сколами шириной 19–24 мм артефакты с фронтом такой формы вовсе отсутствуют.

Подтреугольная форма придавалась фронту с помощью терминальных и латеральных подправок (см. рис. 4, 3–6 , 8 ); лишь в редких случаях она была обусловлена выбором заготовки. Наиболее показательна категория торцовых нуклеусов: у четырех из шести предметов основание дополнительно заужено и при-острено двусторонней ретушью (см. рис. 4, 4–6 , 8 ). Подработке подвергалась не только зона основания, но и латеральные зоны. Признаки сходной обработки – латеральными сколами с двух сторон – имеют карено-идный и два продольных нуклеуса (см. рис. 4, 1 , 3 , 6 ).

Анализ распределения типов ударных площадок показал, что только у нуклеусов для получения пластинок (5–12 мм) и мелких пластин (13–18 мм) площадки гладкие и естественные (рис. 7). У более крупных нуклеусов площадки оформлялись несколькими сколами либо использовалась естественная плоскость.

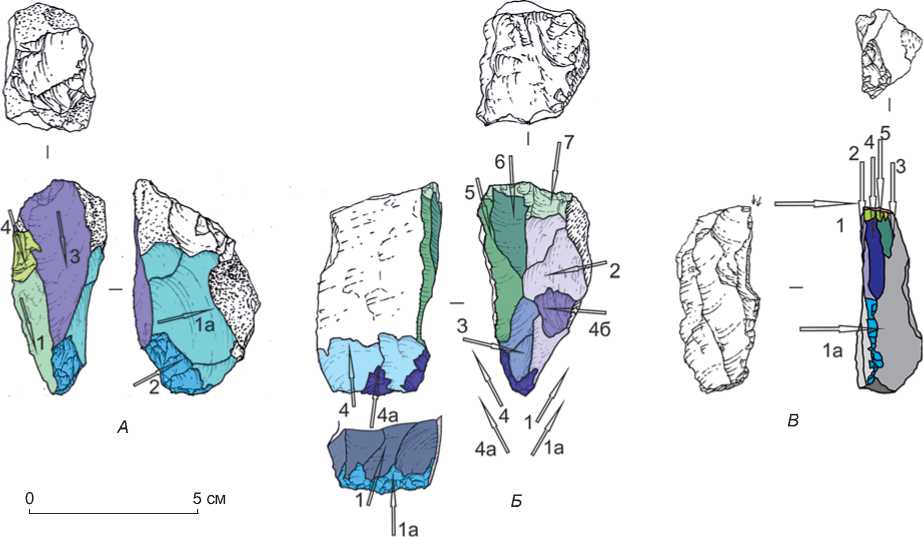

Рис. 4. Нуклеусы для получения пластинок и мелких пластин.

Количество, экз.

а

б

в

Рис.

5. Распределение ну-

клеусов разных типов в зависимости от значений ширины финального негатива.

а – подконусовидные; б – подцилиндрический; в – нуклеусы-резцы; г – поперечные; д – продольные; е – торцовые;

ж – кареноидный.

Рис. 6. Распределение нуклеусов по форме фронта в зависимости от ширины финального негатива. а – овальная; б – прямоугольная; в – подтреугольная; г – угловатая.

Рис. 7. Распределение нуклеусов по типу ударной площадки нуклеуса в зависимости от ширины финального негатива. а – гладкая; б – естественная; в – многогранная; г – фасетиро-ванная; д – слом.

Анализ состояния рабочей кромки (между ударной площадкой и фронтом расщепления) показал, что 7 из 27 нуклеусов (26 %) не имеют следов подработки. Какой-либо связи этого признака с типологией нуклеусов либо с вариантом оформления площадки зафиксировать не удалось, поэтому был подсчитан аналогичный показатель (отсутствие подправки кромки ударной площадки) для целевых сколов, он составил 55 %. Это позволяет предполагать, что редукция кромки нуклеуса не являлась неотъемлемой частью схемы расщепления.

Анализ последовательности нанесения сколов

Анализировались нуклеусы, ориентированные на получение мелких пластин и пластинок параллельным, торцовым, резцовым и объемным (кареноидным) расщеплением . Были построены схемы последовательности сколов для 2 из 13 продольных, 2 из 6 торцовых, 2 подконусовидных, подцилиндрического и кареноид-ного ядрищ, 1 из 2 нуклеусов-резцов.

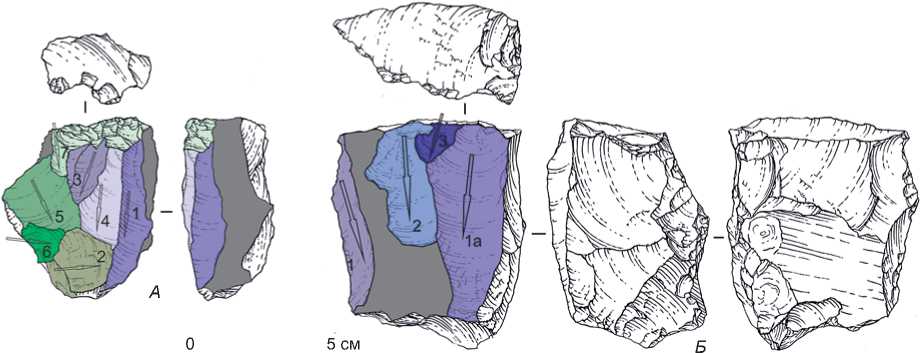

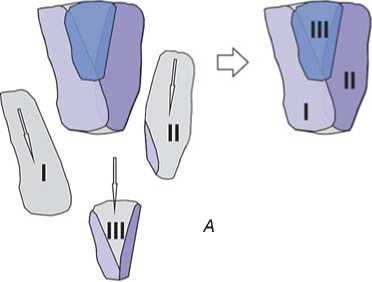

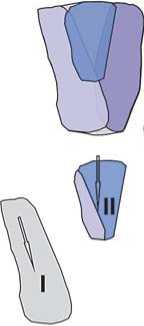

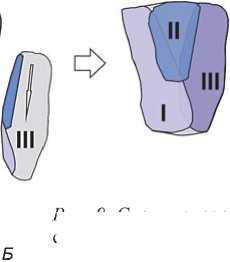

Анализ продольного нуклеуса для получения мелких пластин (см. рис. 4, 9; 8, А) позволил зафиксировать, что основная зона расщепления находилась на углу между широкой и торцовой плоскостями. Большая часть торцовой поверхности покрыта естественной коркой. Общий рисунок негативов на фронте соответствует центростремительному раскалыванию, однако с подготовленной ударной площадки сколы снимались только в продольном направлении (серии сколов 1, 3, 4 на рис. 8, А). Сколы, направленные с контрфронта на левую латераль изделия (2, 6, 5, на рис. 8, А), являются вспомогательными, т.к. производились с ситуационных площадок – негативов ранее снятых сколов. Зафиксированные особенности расположения зоны расщепления и ориентация вспомогательных сколов указывают на близость этой схемы к схеме асимметричного расщепления нуклеусов для получения пластин, реконструированной по материалам из археологических объектов низкогорий Тянь-Шаня, которые существовали в период, соответствующий МИС 3 и 4 [Kot et al., 2022, 2024]. Снятия целевых пластинчатых сколов с рассматриваемого нуклеуса производились не последовательно (I–II–III) с постепенным смещением точки удара вдоль рабочей кромки нуклеуса (рис. 9, Б), а в шахматном порядке (I–III–II), благодаря чему крайние негативы (серии негативов) I и II формировали центральную выпуклость, которая затем удалялась финальным снятием III (рис. 9, А).

Подобный порядок снятия сколов получил отражение на втором продольном нуклеусе для пластин (см. рис. 8, Б ): крайние сколы I и Iа формируют выпуклость на фронте, скол II ее частично удаляет.

Анализ последовательности расщепления торцовых нуклеусов (см. рис. 4, 4 , 8 ) указывает на аналогичный шахматный порядок скалывания заготовок (см. рис. 9, А ). Отличительной чертой расщепления этих ядрищ является использование для формирования необходимой формы фронта как отщеповых сколов поперечного направления (рис. 10, А , сколы 1а, 2; Б , сколы 2, 4б), так и продольных пластинчатых снятий (рис. 10, А , скол 1; Б , скол 5). Наличие фрагмента отретушированного ребра в терминальной части фронта на обоих нуклеусах свидетельствует о применении приема формирования и удаления инициального реберчатого скола (рис. 10, А , серия сколов 2; Б , серия сколов 1, 1а, 4, 4а).

На нуклеусе-резце (см. рис. 4, 7 ; 10, В ) фиксируется шахматный порядок снятий: выпуклость формируется серией сколов 2 и сколом 3, а затем удаляется сколом 4, поверх которого производится подработка кромки ударной площадки (скол 5).

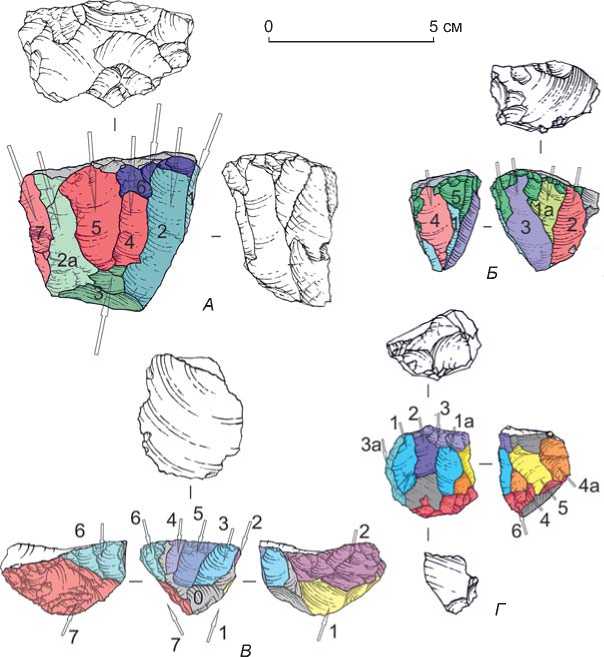

На подконусовидном нуклеусе (рис. 11, А ) также фиксируются признаки шахматного порядка снятия

Рис. 8. Схемы расщепления продольных нуклеусов.

Рис. 9. Схемы очередности снятия целевых пластинчатых сколов с нуклеусов.

А – шахматный порядок снятия сколов; Б – линейный.

сколов на фронте, где изначально выпуклость фронта была сформирована сколами 1, 2 и 2а, а снималась она двумя последовательными сколами (4 и 5) в связи с возникновением залома. Скол 7, скорее всего, соответству- ет началу нового цикла расщепления; здесь объем формируется сколами 5 и 7, а итоговое снятие не закончено. Второй подконусовидный нуклеус (рис. 11, Б) демонстрирует похожую картину – шахматный порядок снятия сколов на широкой плоскости: подготовительные сколы 1 и 1а, центральный скол 3, немного выбивающийся из схемы скол 2 на границе утилизируемой плоскости, и не связанный с остальными продольный скол на смежной узкой поверхности (скол 4).

Анализ подцилиндрического нуклеуса встречного скалывания для получения пластинок (рис. 11, Г ) позволяет сделать вывод о том, что при наличии очень протяженной обработанной рабочей кромки расщепление производилось на отдельных участках. Первый участок – подготовительные сколы 1, 1а, центральный скол 2, сколы переоформления участка 3 и 3а. Второй участок на смежной поверхности во встречном направлении – подготовительные сколы 4 и 4а, центральный скол 5 и ретушь 6. Оба этих участка свидетельствуют о шахматном порядке снятия сколов (I–III–II) (см. рис. 9, Б ). Таким образом, нами зафиксированы смещенные относительно друг друга зоны расщепления, которые утилизировались поэтапно с противолежащих площадок. Использование похожей схемы расщепления (semi-rotating bidirectional core) фиксируется исследователями в археологических комплексах Леванта возрастом ~240– 150 тыс. лет, маркирующих этап раннего среднего палеолита региональной шкалы каменного века (пещера Мислиа; слой F пещеры Хайоним и др.) [Meignen, Bar-Yosef, 2020; Zaidner, Weinstein-Evron, 2020].

Рис. 10. Схемы расщепления торцовых нуклеусов ( А , Б ) и нуклеуса-резца ( В ).

В расщеплении кареноидного нуклеуса (рис. 11, В ) прослеживается три этапа. Изначально была оформлена правая латераль – сколами группы 1 в качестве подправки килевой части и сколами группы 2 со стороны ударной площадки. Следующий этап – снятие пластинок с фронта. На фронте фиксируются два автономных рабочих участка (первый – сколы 3, 4 и 5; второй – сколы группы 6), разделенных фрагментом негатива скола, относящегося к т.н. нулевому этапу (связан с созданием преформы нуклеуса). На первом, основном участке реализован шахматный порядок снятия сколов (I–III–II): сняты боковые сколы 3 и 4, затем проведено снятие скола 5 между ними. На втором участке (серия сколов 6) последовательность снятий восстановить сложно. Финальный этап расщепления данного нуклеуса – снятия на левой латерали со стороны основания (сколы 7).

Обсуждение результатов

Проведенный анализ нуклеусов со сле- Рис. 11. Схемы расщепления подконусовидных ( А , Б ), кареноидного ( В )

дами простого параллельного, торцового, резцового и кареноидного расщепления позволяет дать обобщенную характеристику нелеваллуазского пластинчатого и мелкопластинчатого производства в индустрии слоя 23 стоянки Куль-булак (коллекция 2016–2017 гг.).

Схемы простого параллельного и торцового расщепления являются универсальными для создания мелких пластин и пластинок. Размер получаемых заготовок, видимо, зависел от изначальных габаритов отдельностей, продольной/поперечной ориентации нуклеуса и степени его сработанности. Это предположение подтверждается наличием ядрищ, которые несут на фронте негативы отделения как пластин, так и пластинок. Определено, что редукция рабочей кромки нуклеуса не была неотъемлемой частью схемы расщепления данных ядрищ и нуклеусов других типов, она связана с ситуационными решениями при расщеплении камня. Для торцовых нуклеусов характерно использование как продольных пластинчатых сколов, так и отщеповых сколов поперечного направления для формирования необходимой формы фронта.

Технологический анализ нуклеусов для пластинок, типологически относящихся к категории объемных (два подконусовидных ядрища и подцилиндрическое, кареноидный нуклеус), не выявил оснований для выделения специализированной схемы объемного рас- и подцилиндрического (Г) нуклеусов.

щепления [Boёda, 1988]. Анализ последовательности снятия сколов с ядрищ позволил установить использование небольших изолированных участков на широкой рабочей поверхности нуклеусов, на которых фиксируется по три негатива (либо связанные группы негативов). Во всех случаях реализован шахматный порядок снятия сколов (схема I–III–II) (см. рис. 9, А ). При выборе места на фронте нуклеуса для снятий в этой последовательности предпочтение отдавалось наиболее выпуклым участкам, на которых ранее появившиеся негативы с формировали максимально острый угол схождения граней. Данный алгоритм находит параллели с леваллуазской последовательностью скалывания, являющейся одной из основных в данном комплексе [Павленок К.К., Павленок Г.Д., Курбанов, 2020; Pavlenok et al., 2018]. Получившее отражение на подцилиндрическом ядрище использование двух смещенных относительно друг друга зон расщепления известно по материалам раннего среднего палеолита Леванта (~240–150 тыс. л.н., пещера Мислиа; слой F пещеры Хайоним и др.) [Meignen, Bar-Yosef, 2020; Zaidner, Weinstein-Evron, 2020].

Еще одна особенность связана с расщеплением кареноидного нуклеуса. Как было установлено в ходе недавнего изучения верхнепалеолитических карено- идных нуклеусов Кульбулака [Колобова и др., 2022; Kolobova at al., in press], последовательность расщепления ряда ядрищ этого типа допускала неоднократное (до трех эпизодов) получение целевых заготовок с фронта нуклеуса: этапы снятия сколов чередовались с подправкой фронта корректирующими сколами и/ или подправкой дуги ударной площадки (overhang trimming). Проанализированное ядрище из слоя 23 (коллекция 2016 г.) отражает только один эпизод снятия пластинок с фронта.

Заключение

Результаты анализа нуклеусов для получения пластин и пластинок из слоя 23 стоянки Кульбулак (раскопки 2016–2017 гг.) указывают на существование вариативного мелкопластинчатого производства на территории Западного Тянь-Шаня в период, соответствующий рубежу МИС 6 и 7. Остаточные нуклеусы имеют разную типологическую атрибуцию – продольные, торцовые, подцилиндрический, подконусовидные, а также специфические нуклеусы-резцы и кареноидное ядрище. Однако их расщепление базируется на одинаковой последовательности снятия сколов – в шахматном порядке (I–III–II). Установлено отсутствие признаков объемного расщепления, т.е. подконусовидные нуклеусы с точки зрения технологии попадают в одну категорию с продольными ядрищами, расщепление которых, наряду с торцовыми, было направлено на получение как мелких пластин, так и пластинок. Использование схемы расщепления ядрищ со смещенными относительно друг друга противолежащими зонами расщепления (semi-rotating bidirectional core), представленной на сработанном подцилиндрическом нуклеусе, позволяет провести параллели между изучаемым комплексом и комплексами раннего среднего палеолита Леванта, в которых подобные изделия использовались для изготовления мелких пластин и пластинок. Таким образом, расщепление нуклеусов-резцов и кареноид-ного нуклеуса, которые несут следы снятия сколов в шахматном порядке, было направлено исключительно на производство пластинок. Такой порядок снятия сколов полностью соответствует общему технологическому и хронологическому контекстам изучаемой индустрии. Эти проявления среднепалеолитического подхода к скалыванию мелких пластин и пластинок, видимо, характеризуют начало становления мелкопластинчатой технологии на западе Центральной Азии.

Дополнительно следует отметить, что при расщеплении нуклеусов использовались технические приемы, свойственные верхнепалеолитической мелкопластинчатой технологии: специальная подправка килей ядрищ, нанесение латеральных сколов с целью контроля за шириной и формой фронтов расщепления.

Это наблюдение согласуется с высказанными ранее предположениями о том, что в оби-рахматских индустриях возрастом ок. 80 тыс. лет (МИС 5а) технология мелкопластинчатого расщепления представлена в сложившемся виде. Археологические материалы и хронологическая позиция слоя 23 стоянки Кульбулак подтверждают, что к этому времени (МИС 5а) практика снятия пластинок с разнообразных форм нуклеусов уже прочно вошла в набор технологий, которыми пользовались обитатели региона, и претерпела эволюционные изменения, выразившиеся в увеличении вариабельности конечных продуктов расщепления (нуклеусы, технические сколы и пластинки). Важной вехи в своем развитии данная технологическая традиция достигнет в эпоху верхнего палеолита (МИС 2 – вторая половина МИС 3) когда мелкопластинчатый компонент займет доминирующую позицию в структуре региональных индустрий каменного века.

Исследование проведено в рамках проектов РНФ № 2218-00649 «Заселение западной части Центральной Азии человеком современного анатомического облика в период среднего – верхнего палеолита: хронология миграционных процессов» (анализ археологических материалов), РНФ № 22-18-00568 «Первоначальное заселение человеком Средней Азии: археология, хронология, палеогеография лессового палеолита» (оценка возраста археологического комплекса).