Мелкопластинчатое производство в индустрии слоя 12 стоянки Кульбулак: новые данные

Автор: Деревянко А.П., Павленок К.К., Шнайдер С.В., Павленок Г.Д., Когай С.А., Колобова К.А., Лазарев С.Ю., Раджабов А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Результаты последних исследований стоянки Кульбулак в Узбекистане указывают на ее ключевой статус при изучении механизмов формирования региональных традиций верхнего палеолита. Слой 23 содержит каменную индустрию, соотносимую с ранним этапом развития оби-рахматской традиции. Ее яркой чертой является развитое мелкопластинчатое расщепление. Эта традиция послужила одним из источников формирования региональной верхнепалеолитической культуры. По названию опорного объекта - стоянка Кульбулак, сл. 2.1 и 2.2 - она получила название кульбулакской. Археологические материалы из верхнего уровня залегания находок слоя 12, полученные в ходе раскопок 2014 г., позволяют проследить генетическую связь между ранними (сл. 23) и поздними (сл. 2.1 и 2.2) мелкопластинчатыми индустриями стоянки. Эти материалы позволяют заключить, что практика изготовления пластинок с небольших объемных и торцовых нуклеусов устойчивой морфологии была присуща посетителям стоянки на всех этапах ее функционирования.

Палеолит, узбекистан, кульбулак, слой 12, мелкопластинчатое расщепление, становление верхнепалеолитической культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14522165

IDR: 14522165 | УДК: 903.14

Текст научной статьи Мелкопластинчатое производство в индустрии слоя 12 стоянки Кульбулак: новые данные

Экспедиционные исследования памятников палеолита в предгорной зоне Тянь-Шаня на территории Узбекистана позволили детализировать культурно-хронологическую схему развития древнейших человеческих сообществ на данной территории. В настоящий момент хорошо изученным следует признать период от начала перехода к верхнему палеолиту (пластинчатые комплексы оби-рахматского круга, ок. 80 тыс. л.н. [Криво-шапкин, 2012]) до его окончательного становления и появления первых мезолитических комплексов (ок. 10 тыс. л.н.) [Колобова и др., 2013; Колобова, 2014].

Однако до сих пор не проясненным остается вопрос о статусе каменных индустрий средней пачки отложений многослойной стоянки Куль- булак. Результаты последних исследований памятника однозначно указывают на его ключевой статус при изучении механизмов формирования верхнепалеолитических традиций. В процессе раскопок 2010 г. было определено, что слой 23 из нижней пачки отложений содержит каменную индустрию, по всем технико-типологическим признакам близкую ранним этапам оби-рахмат-ской традиции. Ее яркой чертой является развитое мелкопластинчатое расщепление, основанное на утилизации торцовых и объемных нуклеусов [Кривошапкин и др., 2010]. Как было установлено в ходе исследований последних лет, именно оби-рахматская традиция послужила одним из источников формирования региональной верхнепалеолитической культуры, которая по названию опорного объекта (стоянка Кульбулак, сл. 2.1 и 2.2) получила название кульбулакской. Технологической основой камнеобработки в данной культуре является именно вариабельное мелкопластинчатое расщепление в рамках тех же схем, что были зафиксированы для оби-рахматской традиции [Колобова и др., 2013; Колобова, 2014].

Однако авторами подчеркивалось существование значительной хро-

нологической лакуны между комп-

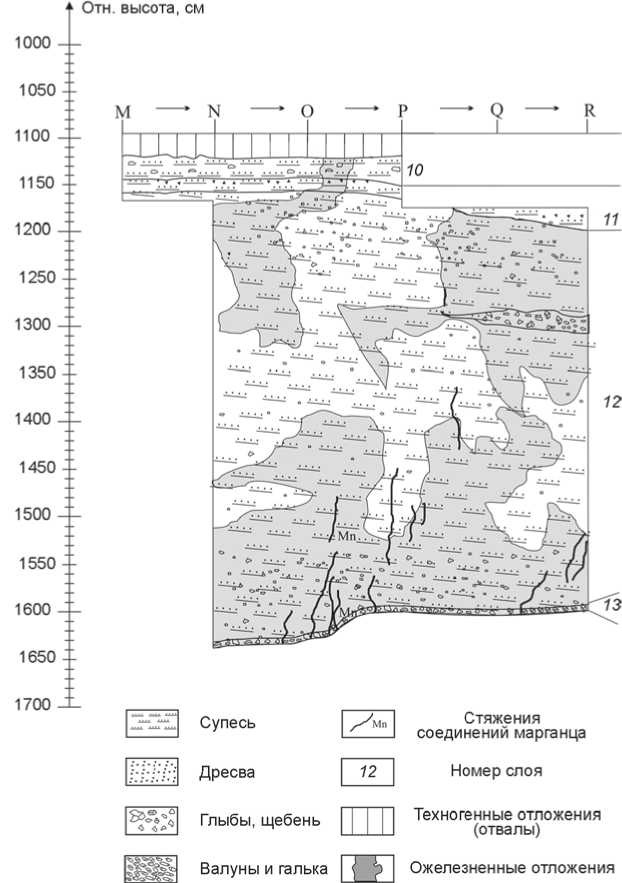

Рис. 1. Стратиграфия северной стенки памятника Кульбулак (слои 10, лексами оби-рахматского варианта

11, 12 и кровля слоя 13). перехода от среднего к верхнему па- леолиту и комплексами кульбулакс- кой верхнепалеолитической культуры [Колобова, 2014]. Археологические материалы слоя 12, полученные в ходе работ 2014 г., позволяют проследить генетическую связь между ранними (сл. 23) и поздними (сл. 2.1 и 2.2) мелкопластинчатыми индустриями стоянки и заполнить данную лакуну.

Раскопки отложений данного слоя производились на площади 10 кв.м. Истинная мощность слоя на данном участке варьирует от 4,65 м до 4,3 м (рис. 1). Отложения представлены гомогенным коричневым алевритистым суглинком с плотной и массивной текстурой эолово-пролювиального генезиса. Они существенно нарушены процессами фонтанального характера. На уровне до 1,5 м ниже поверхности напластования (кровли слоя) и на уровне 0,4 м выше подошвы слоя присутствует значительная (до 15 %) доля обломков эффузивных пород. Эта особенность отложений, видимо, связана со значительной активизацией динамики осадконакопления. Именно на этих уровнях был зафиксирован многочисленный археологический материал (сл. 12, ур. 1 и сл. 12, ур. 2), говорить об инситном положении которого не представляется возможным.

В контексте заявленной проблематики наибольший интерес представляют материалы верхнего уровня залегания находок слоя 12, рассеянные в отложениях общей мощностью около 1,5 м. Артефакты, общим количеством более 1 500 экз., фиксируются во взвешенном состоянии. Тем не менее, данный материальный ансамбль представляет собой гомогенную с технологической и типологической точки зрения индустрию. В рамках данной работы наиболее подробно анализируется мелкопластинчатый компонент комплекса.

Первичное расщепление индустрии ориентировано на изготовление отщепов и разноразмерных пластинчатых сколов. Для получения от-щепов использовались необъемные продольные нуклеусы и ядрища центростремительного скалывания. Изготовление прямоугольных и остроконечных пластин было основано на утилизации нуклеусов продольно-конвергентного скалывания с разной степенью выпуклости фронта. Наиболее многочисленную группу составляют ядрища для получения пластинок. Их изготовление реализовывалось в рамках двух принципов – объемного и торцового.

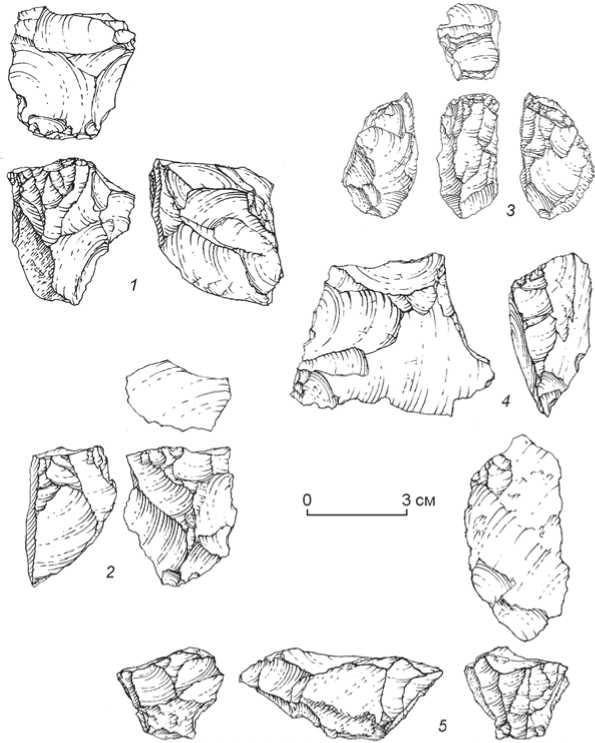

Категория объемных ядрищ включает серию предметов, которые по основным формальным признакам очень близки кареноидным изделиям и отличаются от них только тем, что часть полученных заготовок обладала прямым, а не искривленным профилем. Первое изделие представлено пренуклеусом на массивном кремневом отщепе средних размеров. Для организации фронта рас- щепления была выбрана выпуклая дорсальная поверхность изделия, с которой сопряжена гладкая скошенная площадка. Вспомогательные латеральные сколы, проведенные со стороны контрфронта и заходящие на фронт, сформировали килевидную форму изделия. В центре фронта образовалось выпуклое ребро, удалить которое помешали заломы (рис. 2, 2).

Изделие близкой морфологии, но в более поздней стадии сработанности, изготовлено на вытянутом кремневом желваке небольших размеров. Гладкая площадка незначительно скошена относительно фронта. Вспомогательные сколы с тыльной стороны предмета и его площадки задали подкилевидную форму рабочей поверхности (рис. 2, 1). Следующий предмет на отдельности сырья низкого качества морфологически близок предыдущему, но при этом демонстрирует попытку организации второго фронта на тыльной стороне ядрища. Обращает на себя внимание оформление ударной площадки с помощью небольших сколов, проведенных с разных участков ее периметра к центру (рис. 2, 5).

Рис. 2. Стоянка Кульбулак. Слой 12, уровень 1. Нуклеусы для пластинок.

Последний нуклеус, который бесспорно может быть отнесен к категории объемных, определен как подконусовидный поперечный. Его присутствие, хоть и в единственном экземпляре, отчетливо указывает, что изготовление пластинок в индустрии было вариабельным.

Вторая стратегия изготовления пластинок связана с утилизацией торцовых нуклеусов со сходящимися латералями. Данная категория ядрищ включает как заготовки, так и законченные изделия. Заготовки представляют собой изделия вытянутой овальной формы в поперечном сечении, на обломке кремня и гальке эффузивной породы. На этой наиболее широкой поверхности организована ударная площадка, в обоих случаях не демонстрирующая следов специального оформления. Смежная с площадкой поверхность будущего фронта, наоборот, претерпела существенную модификацию с целью заужения основания. В первом случае фиксируются сколы на одной из боковых сторон. Второе изделие демонстрирует подправку латерали сколами с фронта, а также оформление небольшого ребра в основании с помощью двусторонних сколов.

Схожую морфологию имеет и единственный нуклеус, оставленный на более поздней стадии сработанности. Заготовкой послужил массивный кремневый отщеп средних размеров. Фронт расщепления организован на левом продольном крае, скошенная ударная площадка оформлена на поверхности поперечной фрагментации заготовки. Основание и контрфронт изделия несут следы дополнительного приострения, несмотря на то, что они изначально представляли собой острые грани. Нуклеус был оставлен после возникновения серии заломов на уже вогнутом к тому моменту фронте (рис. 2, 4 ).

Дополняет коллекцию нуклеусов для пластинок единственный торцовый нуклеус с гладкой слабоскошенной ударной площадкой. Его отличает прямоугольная форма фронта, который к тому же слегка изогнут только в дистальной части (рис. 2, 3 ). Форма и ширина фронта были заданы двумя отщеповыми снятиями, проведенными с тыльной поверхности.

Как видно из приведенных выше описаний, существенных отличий в оформлении объемных и торцовых нуклеусов не прослеживается. По этой причине четкая атрибуция двух предметов затруднена. Они обладают линзовидной по форме ударной площадкой. В одном случае она оформлена единственным сколом, во втором – серией поперечных снятий. Оставшиеся 2/3 части периметра (за исключением ударной площадки) преобразованы в ребро с помощью мелких двусторонних сколов.

Коллекция сколов-заготовок, не превышающих 12 мм в ширину (т.е. пластинок), насчитывает 32 экз., из которых только два не фрагментированы. Пластинки, как правило, симметричные, преобладают изделия прямоугольной и вытянутой овальной формы. Судя по огранке, их получение велось в параллельном и субпараллельном направлениях, о чем говорит присутствие мелких у-образных негативов в проксимальной зоне некоторых изделий. В медиальной части предметов, как правило, читается одно межфасеточное ребро. Более 1/3 части изделий с определимой формой профиля в той или иной степени искривлены, что является признаком их изготовления в рамках схемы, близкой кареноидной. Только у одного предмета ударная площадка двугранная, в остальных случаях они не несут следов специального оформления, и в зависимости от размеров определены как гладкие, линейные или точечные.

Заканчивая характеристику мелкопластинчатого компонента верхнего уровня слоя 12, нужно отметить факт присутствия единственного орудия на пластинке. Речь идет о небольшом медиальном фрагменте с мелкой краевой дорсальной ретушью вдоль одного из продольных краев.

Таким образом, материалы, полученные в ходе раскопок Кульбулака в 2014 г., дают основания полагать, что традиция изготовления пластинок с небольших нуклеусов существовала начиная с самых ранних этапов накопления культурных отложений и вплоть до завершения этого процесса. При этом типологический ряд нуклеусов для пластинок, технические нюансы их оформления, морфология получаемых заготовок не претерпевали значительного изменения на протяжении всего этого периода. Индустрию слоя 12 в этом контексте можно рассматривать как переходную между комплексами оби-рахматской традиции и комплексами верхнепалеолитической кульбулак-ской культуры.

Хронологическая позиция комплексов из слоев 12 и 23 стоянки Кульбулак нуждается в уточнении, однако имеющиеся возрастные определения для вышележащего слоя 10 (82 ± 9 тыс. л.н.) [Vandenberghe at al., 2014] указывают на то, что в отложениях стоянки запечатлены наиболее ранние проявления этой традиции в изучаемом регионе.

Список литературы Мелкопластинчатое производство в индустрии слоя 12 стоянки Кульбулак: новые данные

- Колобова К.А. Верхний палеолит Западного Памиро-Тянь-Шаня: автореф. дис.. д-ра ист. наук. -Новосибирск, 2014. -38 с.

- Колобова К.А., Флас Д., Деревянко А.П., Павленок К.К., Исламов У.И., Кривошапкин А.И. Кульбулакская мелкопластинчатая традиция в верхнем палеолите Центральной Азии//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 2. -С. 3-54.

- Кривошапкин А.И. Оби-рахматский вариант перехода от среднего к верхнему палеолиту: автореф. дис.. д-ра ист. наук. -Новосибирск, 2012. -38 с.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Фляс Д., Павленок К.К., Исламов У.И., Лукьянова Г.Д. Индустрия слоя 23 стоянки Кульбулак по материалам раскопок 2010 года//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -Т. XVI. -С. 105-110.

- Vandenberghe D.A.G., Flas D., De Dapper M., Van Nieuland J., Kolobova K., Pavlenok K., Islamov U., De Pelsmaeker E., Debeer A.-E., Buylaert J.-P. Revisiting the Palaeolithic site of Kulbulak (Uzbekistan): first results from luminescence dating//Quaternary Internat. -2014. -Vol. 324 (4). -P. 180-189.