Мелкопластинчатое расщепление в индустрии горизонта B стоянки Ануй-2: отдельные акты производственной деятельности

Автор: Белоусова Н.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В результате переосмысления хронологии и культурной последовательности опорной археологической стоянки Ануй-2, расположенной в Северо-Западном Алтае, был получен новый фактический материал для изучения культурных процессов и компонентов, определивших яркий и уникальный облик индустрий ранних этапов верхнего палеолита долины р. Ануй. Исследование стратегий производства и использования мелких пластинчатых сколов памятника Ануй-2 в данной работе представляет собой первый пример обращения к археологическим комплексам объекта с учетом новой схемы археологической стратификации и обновленного вещественного состава коллекций. Работа была направлена на определение специфики и структуры производственной деятельности, связанной с мелкими пластинчатыми сколами горизонта B и осуществлялась на основе изучения технологических, пространственных и временных аспектов отдельных актов расщепления камня. Результаты исследования указывают на то, что производство мелких пластинчатых сколов с прямым и изогнутым профилем занимало центральное место в индустрии горизонта и было основано на продольном параллельном и конвергентном скалывании заготовок по выраженной дуге простых торцовых и широкофронтальных объемных ядрищ на массивных сколах. Производственный цикл подразумевал транспортировку на стоянку готовых основ для нуклеусов, их расщепление и обработку сколов. Результаты исследования позволяют дать более глубокую оценку пространственному распределению находок горизонта, сохранности его структур, проследить направления и процессы трансформации отдельных блоков каменного сырья, связанных с производством и использованием мелких пластинчатых сколов. Результаты работы, дополненные данными радиоуглеродного датирования, создают предпосылку для пересмотра подходов к интерпретации природы сходства каменных индустрий стоянки Ануй-2 и комплексов усть-каракольской культурной традиции раннего верхнего палеолита Алтая. В свете новых реконструкций их следует рассматривать, скорее, как синхронные и принадлежащие одной культурной общности.

Горный алтай, ранний верхний палеолит, радиоуглеродная хронология, каменные индустрии, ремонтаж, производство микропластин

Короткий адрес: https://sciup.org/145146354

IDR: 145146354 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0051-0057

Текст научной статьи Мелкопластинчатое расщепление в индустрии горизонта B стоянки Ануй-2: отдельные акты производственной деятельности

Верхнепалеолитическая стоянка Ануй-2 была обнаружена в 1987 г. С.В. Николаевым на территории Солонешенского р-на Алтайского края. Местонахождение относится к объектам открытого типа и прямо соседствует с многослойной стоянкой Денисова пещера, расположенной на удалении 70 м. Оба объекта приурочены к правому борту долины р. Ануй и имеют выгодную юго-западную экспозицию. Река Ануй, сливаясь на расширенном участке долины с р. Каракол, ниже по течению в месте расположения стоянок переходит в узкий коридор между склонами гор Сосновая (1 112 м) и Каракол (1 315 м). Полевые археологические работы на памятнике Ануй-2 осуществлялись в два этапа: в 1988 г. на участке у дороги площадью 35 м2 (1 037 каменных артефактов) и в 1990–1991 гг. на смежном участке выше по склону общей площадью 79 м2 (15 023 каменных артефакта) [Археология…, 1990; Природная среда…, 2003].

В основу настоящей работы были положены археологические коллекции раскопа 2 1990–1991 гг. Согласно опубликованным данным, в литологических слоях 8–13 раскопа 2 было выявлено 12 горизонтов обитания, чаще определяемых исследователями как «археологические горизонты» (далее – арх. гор.) [Постнов, 1998; Природная среда…, 2003, с. 311]. Радиоуглеродный возраст комплексов в абсолютных значениях оценивался в пределах 27,9–21,2 тыс. л.н. на основе серии измерений по углю и гуминовым кислотам из археологических горизонтов 3, 4, 6, 8 и 12, сделанных в 1990-х гг. [Орлова, 1995, с. 216; Природная среда…, 2003, с. 309]. Данные геохронологии, биостратиграфии, анализа каменных индустрий стоянки стали основой для отнесения материалов памятника к среднему этапу верхнего палеолита. Новые результаты абсолютного датирования и исследования пространственной структуры культурных отложений стоянки, базирующиеся на данных ремонтажа и метода сырьевых групп, позволили скорректировать принятую ранее схему культурно-стратиграфиче-52

ского членения и предложить новую модель, включающую пять эпизодов заселения стоянки в раннем и, вероятно, начальном верхнем палеолите [Белоусова, 2022, в печати].

Исследование стратегий производства и использования мелких пластинчатых сколов памятника Ануй-2 в данной работе представляет собой первый пример обращения к археологическим комплексам объекта с учетом новой схемы архе-ологиче ской стратификации и обновленного вещественного состава коллекций. Предметом исследования в нашем случае выступали материалы горизонта B . Это археологическое подразделение, согласно пространственному анализу, отделено на всей площади раскопа относительно мощным прослоем от нижележащего горизонта С, выше него залегает пачка, практически лишенная культурных остатков [Там же]. Настоящее исследование было направлено на определение специфики и структуры производственной деятельности, связанной с мелкими пластинчатыми сколами и осуществлялось на основе изучения технологических, пространственных и временных аспектов отдельных актов расщепления камня. Результаты работы, на наш взгляд, позволят дать более глубокую оценку пространственному распределению находок горизонта, сохранности его структур, позволят проследить направления и процессы трансформации отдельных блоков каменного сырья, связанные с производством и использованием мелких пластинчатых сколов.

Материалы и методы исследования

Сырьевая группа, находящаяся в фокусе исследования, представляет собой совокупность продуктов расщепления одной галечной отдельности вулканического сырья (афировый эффузив), выделяющейся спецификой цвета и текстуры поверхности скалывания. Группа была сформирована на основе метода сырьевых единиц [Белоусова, Федорченко, Славинский, 2018] и ремонтажа [Аксенов, 2009]. Оба подхода позволяют вычленять из широкого технологического контекста индустрии продукты расщепления отдельных блоков сырья, первый - на основе группирования артефактов с идентичными комбинациями макроскопически и микроскопически фиксируемых петрографических признаков - цвет, текстура, характеристики сколовой поверхности и др., второй - с помощью непосредственного апплицирования.

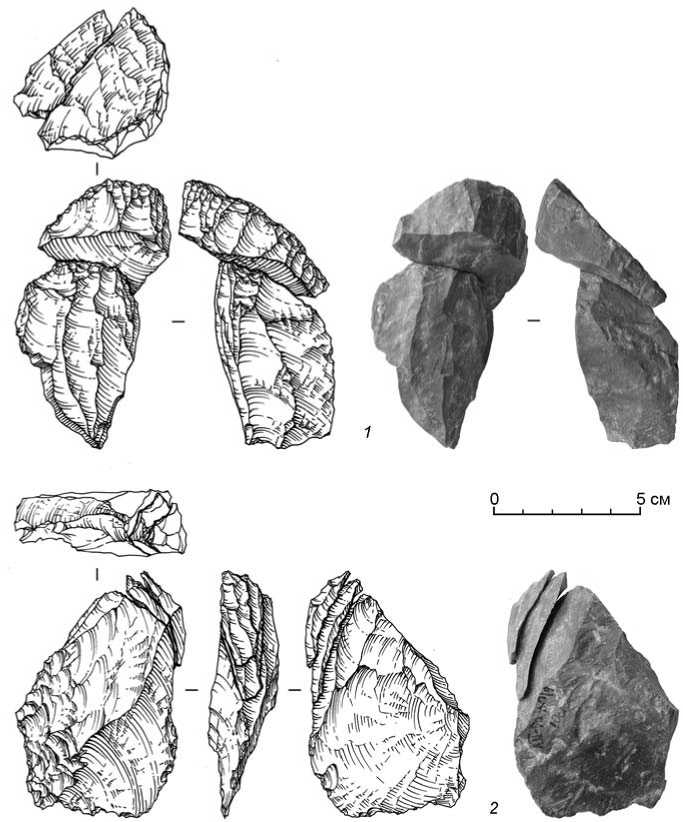

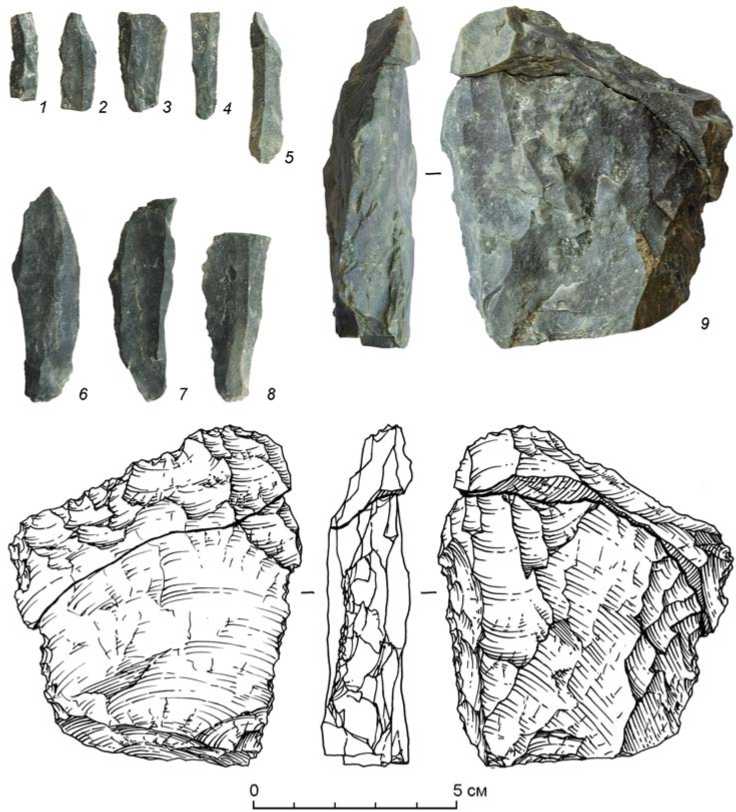

Выявленная совокупность дебитажа включает 125 элементов (рис. 1, 2). Благодаря специфике петрографических характеристик удалось аккумулировать все продукты расщепления сырьевой единицы, присутствующие на участке раскопа 2. Исследование типологического состава сырьевой группы и реконструкция операционных последовательностей ее утилизации базировались на технологическом и сравнительно-типологическом методах [Гиря, Брэдли, 1996; Гиря, 1997]. Согласно полученным данным, элементы дебитажа включа- ют целые и фрагментированные вторичные (на сколах) нуклеусы для мелких пластинчатых заготовок (n = 4) (см. рис. 1, 1, 2; 2, 9), группу пластин, мелких пластинчатых сколов, реберчатых и полуребер-чатых пластин (n = 71) (рис. 2, 1 -8), группу отще-пов и технических сколов с пропорциями отщепов размером > 3 см (n = 25), мелкие отщепы размером 1-3 см (n = 11), а также неопределимые фрагменты сколов (n = 8). В качестве орудий использовалось шесть сколов коллекции.

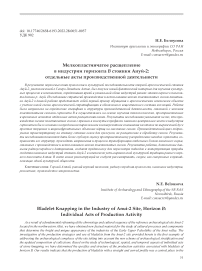

Часть элементов группы вошла в аппликатив-ные сборки (шесть сборок, содержащих от двух до пяти элементов), а из нескольких фрагментов были восстановлены целые сколы (шесть сколов, 12 элементов). Сборка № 1 включает объемный торцовый нуклеус на сколе и два фрагмента крупного скола подправки его ударной площадки (см. рис. 1, 1 ); сборка № 2 состоит из торцового нуклеуса на от-щепе и трех сколов с пластинчатыми пропорциями

Рис. 1 . Стоянка Ануй-2, горизонт B . Реконструкция последовательности производства мелких пластинчатых сколов на основе метода ремонтажа.

1 - сборка № 1; 2 - сборка № 2.

Рис. 2. Стоянка Ануй-2, горизонт B . Продукты и отходы производства мелких пластинчатых сколов, выявленные на основе метода сырьевых групп и ремонтажа.

1 – 8 – целевые заготовки; 9 – сборка № 3.

шириной 9–18 мм (включая торцовые и классические) (см. рис. 1, 2 ); сборка № 3 включила торцовый нуклеус на отщепе и снятый полуреберчатый скол (рис. 2, 9 ); сборки № 4 и 5 включили по паре торцовых пластинчатых сколов, реализованных продольно по латералям двух вторичных нуклеусов, и близки по своему технологическому содержанию; сборка № 6 составлена из двух сколов подправки терминала вторичного нуклеуса. Значимые различия в оттенках заготовок сырья, преобладание того или иного цвета на их поверхности (большая вариабельность текстур и цвета представляет собой обычное явление для галек афировых эффузивов р. Ануй) позволили в некоторых случаях выявить подгруппы внутри общей совокупности дебитажа, определить наличие или отсутствие связей между неапплициру-ющимися сколами и конкретными сборками.

В своем исследовании мы уделили внимание общим аспектам пространственного распределе- ния элементов сырьевой группы, положив в основу метод планиграфического анализа. Профили (по линиям шириной 1 м) и планы распределения находок выстраивались на базе возможностей программы Golden Software Surfer 15.5.382. Скопление основной части дебитажа рассматриваемой отдельности, судя по 82 артефактам с полной индивидуальной маркировкой, принадлежит участку квадратов Г–Д\7–8 и В-7 (ок. 85 %); на смежных квадратах и удаленных фиксируется от одной до двух находок. Уровень залегания материала на участке Г–8 (n = 22) соответствует уровню –418/–423 см, с единичными отклонениями до нивелировочных отметок –397, –415, –430 и –450 см; на участке Д–8 (n = 15) большинство артефактов тяготеют к уровню –416/–419 см, с существенными отклонениями (n = 6) до отметок –403/–409. На один метр ниже по склону на участке Г–7 (n = 14) большинство артефактов тяготеют к высотам –417/–432 см, с еди- ничными отклонениями (n = 2) до нивелировочных отметок –407 и –408 см; на участке Д–7 (n = 12) артефакты концентрируются на уровне –413/–429 см, с отклонениями до –403, –438, –441, –445 см; на участке В–7 (n = 5) артефакты зафиксированы на отметках –409, –410, –423 и –435 см. В процессе полевых работ 1990–1991 гг. существенные перепады высот между связанными артефактами стали следствием их включения в коллекции разных культурных подразделений. Подавляющее большинство элементов группы зафиксированы на уровне арх. гор. 9 (n = 67), существенная часть на уровне арх. гор. 8 (n = 10) и 10 (n = 15), единичные находки в арх. гор. 7 (n = 1) и 11 (n = 4). Аппликативные связи подтверждают общие тенденции пространственного распределения дебитажа – отмечены связи между артефактами арх. гор. 9 (5 сборок), реже между элементами арх. гор. 8 и 10 (одна сборка), арх. гор. 9 и 10 (две сборки), арх. гор. 9 и 11 (одна сборка).

Результаты исследования

Первичное расщепление . Анализ состава сырьевой группы фиксирует практически полное отсутствие свидетельств декортикации отдельности: выявлено четыре крупных отщепа с галечной коркой, покрывающей 25–50 % площади дорсальной поверхности, один крупный скол – до 75 %, два нуклеуса – до 10 % поверхности контрфронта. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что первичная обработка сырьевой единицы происходила за пределами исследованной площади памятника или на берегу реки. Судя по качественному составу сборок и дебитажа в целом, на стоянку были принесены уже готовые крупные массивные отщепы (от шести до восьми сколов, в т.ч. первичные и вторичные сколы декортикации), послужившие в дальнейшем основами для производства мелких пластинчатых сколов и ставшие источником всей массы отходов производства. Два принесенных скола поменьше с пластинчатыми пропорциями предназначались для орудийной деятельности.

Несмотря на принадлежность заготовок нуклеусов к одной отдельности, их качество значительно варьирует по признакам, определяющим однородность породы и, соответственно, контролируемость и эффективность расщепления (трещиноватость, наличие включений, характеристики сколовой поверхности). Максимально продуктивная цепочка реализации целевых заготовок связана с отдельностью сборки № 1 (см. рис. 1, 1); она характеризуется большим полезным объемом и наилучшим качеством. Морфология нуклеусов и продуктов расщепления, а также данные ремонтажа указывают на то, что все заготовки расщеплялись в рамках единого принципа. Имеющиеся сборки, как и не вошедшие в них нуклеусы, демонстрируют последовательное однонаправленное скалывание мелких пластинчатых заготовок с торцовой части крупного скола-основы. Подготовка к серийному скалыванию заключалась в формировании ударной площадки нуклеуса одним или двумя снятиями вдоль края скола-основы, подправке фронта и латералей преформы (сборки № 2–6), поперечной реберчатой и полуреберчатой обработке края основы (сборка № 3) (рис. 2, 9). Одна из реконструированных последовательностей, состоящая из двух отщепов (№ 6), отражает процесс последовательного удаления галечной корки с дорсальной поверхности первичного скола-основы посредством латеральных снятий; реализованные сколы захватили терминал нуклеуса (или пренуклеуса) и вместе с тем часть предварительно оформленного инициального ребра узкого торцового фронта.

В процессе реализации заготовок форма фронта поддерживалась короткими встречными снятиями, сколами, формирующими киль (сборка № 1) (см. рис. 1, 1 ), латеральными снятиями с ударной площадки и полуреберчатой подправкой. Ударная площадка поддерживалась дополнительными сколами (в т.ч. пластинчатыми); могла переоформляться путем снятия скола-«таблетки» (сборка № 1); отмечаются примеры, когда ситуативно плоскость скалывания заготовок переносилась на плоскость ударной площадки и обратно (сборка № 3) (рис. 2, 9 ). Получению заготовок почти всегда предшествовала тонкая подправка карниза, будь то широкий объемный фронт или узкий. Морфология получаемых снятий существенно варьировала в зависимости от качества сырья, ширины фронта и возможно стей серийного скалывания. Ширина пластинчатых сколов коллекции составляет от 25 до 6 мм, остаточные ударные площадки прямые, преимущественно линзовидной или треугольной формы. Огранка дорсальной поверхности в основном параллельная однонаправленная, в единичных случаях (n = 4) – параллельная бипродольная, слабо стандартизована. Целых пластинок и микропластин практически не сохранилось, однако имеющиеся, как и крупные фрагменты, демонстрируют значимый изгиб профиля, что вполне отвечает характеру организации скалывания. Анализ состава группы и морфологии пластинок указывает на импорт части целевых сколов и их частей.

Вторичная обработка. Анализируемая совокупность дебитажа включает шесть сколов со следами обработки и/или вероятного использования. К формальным типам можно отнести три изделия – нож с обушком на отщепе с функциональной ретушью по краю, угловой резец на пластине, рабо- чая кромка которого оформлена несколькими резцовыми снятиями, фрагмент микропластины с притупленным краем. Три других формы на крупных отщепах несут по краю фасетки ретуши, которые можно рассматривать как следы утилизации. Все основы орудий, кроме двух, не имеют отношения к мелкопластинчатому расщеплению и, вероятно, были принесены на стоянку вместе с заготовками нуклеусов.

Хронология и пространственный контекст. Согласно данным пространственного распределения элементов сырьевой группы и ремонтажей, все ключевые компоненты (нуклеусы, орудия и статический дебитаж) приурочены к единой площадке на участке смежных кв. Г–Д\7–8 и В–7, что может указывать на временное и пространственное единство операций по производству и использованию заготовок. Состав группы свидетельствует о полном цикле утилизации – от транспортировки преформы до использования заготовки. Условно «материнским» уровнем залегания материала в зоне концентрации мы предлагаем считать отметки от –410 до –425 см; они в целом соответствуют уровню арх. гор. 9 по схеме 1990-х гг. Отдельные находки значительно отклоняются по своим нивелировочным отметкам (от –397 до –450 см) от основного диапазона, что может являться следствием постдепозиционных изменений слоя, генезис которых пока не установлен.

Часть статического дебитажа, орудий и мелких пластинчатых сколов коллекции (n = 13) в месте скопления несет следы термического воздействия, это читается в изменении цвета и характерном растрескивании материала (кв. Г–7\8, Д–8, В–7, Я–7; отметки –404/–410 см (n = 4), –417/–423 см (n = 9)). Данное обстоятельство является косвенным указанием на пространственную взаимосвязь нашей производственной площадки и одного из кострищ, зафиксированных на уровне арх. гор. 9 рядом с кв. Г\7–8.

На настоящий момент было проведено AMS-датирование одного из образцов костного материала горизонта B , отобранного в зоне обсуждаемого технологического скопления (Д–7, –412 см). В результате была получена дата 30 523 ± 180 некал. л.н. (GV-3601). Это определение требует подтверждения, однако полностью коррелирует с новой широкой и более древней серией абсолютных значений по культурным остаткам нижележащих горизонтов.

Заключение и обсуждение

В результате переосмысления хронологии и культурной последовательности стоянки Ануй-2, а также технико-типологического облика ее индустрий нами получен новый и обширный фактиче- ский материал для изучения процессов и компонентов, лежавших в основе динамики культурных изменений в регионе на ранних этапах верхнего палеолита.

Цепочка операций, реконструированная выше на основе анализа одной сырьевой группы, уникальна по своей полноте, однако не единожды повторялась в период формирования горизонта B . В северо-западной части стоянки, где была сосредоточена основная производственная деятельность по обработке камня, локализованы технологические скопления, в целом повторяющие описанные стратегии. Согласно предварительным данным анализа индустрии горизонта B основное место в ней как раз занимает производство мелких пластинчатых сколов с прямым и изогнутым профилем, базирующееся на продольном параллельном и конвергентном скалывании отщеповых заготовок по выраженной дуге простых торцовых (клиновидных) и широкофронтальных объемных ядрищ (изделия кареноидной морфологии, в т.ч. их специфические бифронтальные модификации). Орудийный набор комплекса представлен пластинками с притупленным краем, скребками высокой формы, концевыми на пластинах, микроскребками, резцами, пластинками с ретушью и притупленным краем, остриями на пластинках. Индустрия горизонта B находит сходство с материалами раннего верхнего палеолита Алтая и существенно контрастирует с мелкопластинчатым компонентом и орудийным набором нижележащих комплексов начального верхнего палеолита Ануй-2, а также другими проявлениями данной культурной общности в регионе (горизонт ВП 2 стоянки Кара-Бом, горизонты D и E раскопа 1986 г. стоянки Усть-Каракол-1 и др.).

Результаты исследования специфики и структуры производственной деятельности по обработке камня горизонта B , ее про странственных и временных аспектов, дополненные данными радиоуглеродного датирования, выступают предпосылкой для пересмотра подхода к интерпретации природы сходства каменных индустрий стоянки Ануй-2 и комплексов усть-каракольской культурной традиции раннего верхнего палеолита Алтая. Если ранее близкая хронология и сходство мелкопластинчатого и орудийного компонента Ануй-2 и ранневерхнепалеолитических индустрий стоянки Усть-Каракол-1 объяснялись преемственностью в развитии культур раннего и среднего этапов верхнего палеолита алтайского региона [Деревянко, Шуньков, 2004], то в свете новых данных их следует рассматривать скорее как синхронные и принадлежащие одной культурной общности.

Анализ материалов стоянки Ануй-2 выполнен в рамках проекта РНФ № 20-78-10125 «Динамика культурного развития и освоение человеком Алтая в начале верхнего палеолита: стратегии жизнеобеспечения, палеотехнологии, мобильность». Региональные корреляционные исследования проводились при поддержке проекта РНФ № 19-18-00198 «Формирование культуры начального этапа верхнего палеолита восточной части Центральной Азии и Южной Сибири: полицентризм или перенос культурных традиций вдоль северного пути распространения Homo sapiens в Азии».

Список литературы Мелкопластинчатое расщепление в индустрии горизонта B стоянки Ануй-2: отдельные акты производственной деятельности

- Аксенов М.П. Палеолит и мезолит верхней Лены. -Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. - 370 с.

- Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая / А.П. Деревянко, Ю.В. Гричан, М.И. Дергачев, А.Н. Зенин, С.А. Лаухин, Г.М. Левковская, А.М. Малолетко, С.В. Маркин, В.И. Молодин, Н.Д. Оводов, В.Т. Петрин, М.В. Шуньков. - Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР, 1990. - 158 с.

- Белоусова Н.Е. Новая культурно-хронологическая последовательность стоянки Ануй-2: предварительные результаты // Археологические культуры Сибири в контексте кросс-культурных контактов в Евразии: к 300-летию первых научных археологических раскопок в Сибири (1722 г.): матер. Междунар. археолог, конф. мол. исслед. (Новосибирск, 21-25 ноября 2022 г.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022 (в печати).

- Белоусова Н. Е., Федорченко А.Ю., Славинский В.С. Анализ сырьевых единиц как способ изучения структуры культурных отложений и реконструкции систем мобильности и жизнеобеспечения // Stratum plus. Культурная антропология и археология. - 2018. - № 1. - С. 125-143.

- Гиря Е.Ю. ТехнологиЧеский анализ каменных индустрий: методика микро- макроанализа древних орудий труда. - СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 1997. - Ч. 2. - 198 с.

- Гиря Е.Ю., Брэдли Б.А. Словарь Кроу Каньон: концепция технологического анализа каменных индустрий // Археологический альманах. - 1996. - № 5. - С. 13-22.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 3. - С. 12-40.

- Орлова Л.А. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Сибири и Дальнего Востока // Методы естественных наук в археологических реконструкциях. Ч. II / отв. ред. А.П. Деревянко, Ю.П. Холюшкин. - Новосибирск, 1995. - С. 205-232.

- Постнов А.В. Поздний палеолит бассейна р. Ануй: дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 1998. - 250 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А. П. Деревянко, М. В. Шуньков, А. К. Агаджанян, ГФ. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.