Мелодия рода в симфонии жизни профессора Елены Дергачевой-Скоп

Автор: Соболева Лариса Степановна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Ad iubileum

Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются родовые корни биографии профессора Елены Ивановны Дергачевой-Скоп. Истории трех священнических родов (Дергачевы, Дрягины, Дерновы) репрезентативны драматической истории Урала и России, показано значение сословия священников в формировании российской интеллигенции, выявлены общезначимые качества характера и профессиональные предпочтения, определяется вклад представителей рода в развитие российского просвещения, науки и культуры. Приведенные материалы из архивных и опубликованных источников выявляют многогранностьвзаимосвязиродовой историииистории Отечества, в каждойличности проявляются не толькоиндивидуальные, но и родовые черты, отражающиесяв конкретныхжизненных судьбах.

Е. и. дергачева-скоп, родословие, уральское священство, история высшей школы, святые xx в

Короткий адрес: https://sciup.org/14737721

IDR: 14737721 | УДК: 821.161.1.09(092)

Текст научной статьи Мелодия рода в симфонии жизни профессора Елены Дергачевой-Скоп

Многогранная, наполненная продуктивным смыслом жизнь профессора Новосибирского университета Елены Ивановны Дергачевой-Скоп – как интересная открытая книга для ее коллег, учеников и последователей. Невероятная работоспособность, преданность делу сохранения памятников книжной культуры, глубина разрабатываемых проблем, которыми профессор щедро делится со всеми, кто готов ее слушать, создают поле постоянного притяжения. В резонансе с ее идеями постоянно находится множество близких учеников, выросших в атмосфере обаяния личности Елены Ивановны. Но есть страницы в биографии профессора, связанные с родовыми корнями, знание которых способно углубить феномен ее жизненного и профессионального успеха и придать ему статус закономерности. Это важно не только для выстраивания контуров конкретной биографии, но и в более широком смысле – для выявления вектора судьбы интеллектуальной элиты общества, что для каждого времени – своего рода тест на его состоятельность и историческую продуктивность.

Небольшое отступление.

На очередном витке связей человека и истории, жизни и судьбы общественная мысль и художественное сознание обращаются к родовой константе бытия. Сделав вновь биографию человека точкой воссоединения «распадающейся связи времен», научная история коррелирует с повседневным вниманием к родословиям в современной художественной и бытовой культуре. Оглядываясь назад, понимаешь, что в истории были моменты жесткого политического

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 12: Филология © Л. С. Соболева, 2012

противостояния чувствам родовой близости. Сформированная и выверенная веками система семейно-родовых ценностей вступала в противоречие с идеологической конъюнктурой времени. Не углубляясь в историю, отметим, что в этом аспекте показателен опыт советской идеологии, когда власть целенаправленно и последовательно использовала родовые связи для преследования малейшего видимого или мнимого инакомыслия, а родственные отношения – в спекулятивных целях утверждения классового единения народа на основе трагической неразрешимости родовых конфликтов в первых десятилетиях XX в. 1 Военное время меняет ситуацию: родственные чувства используются как факторы бесстрашного поведения в сражениях за «родной дом». После войны, в 1960-х гг., романтические барды зовут оторваться от родного дома, уехать «за туманами» в неведомую тайгу, но одновременно появляется и все больше захватывает литературу тема верности родной земле, ее неизбывной ценности для становления человека (произведения Астафьева, Белова, Распутина и др.), и тема родовой памяти становится основой для приговора о нравственном состоянии человека и общества. Именно литература (причем провинциальная) ранее всех нащупала болевые точки нарастающего кризиса и искала пути его преодоления в обращении к проверенным механизмам выживания. В основе главной стратегии самосохранения народа оказывается актуализация верности роду, родового единения и памяти о предках 2. Успех художественного воплощения этой идеи в различных сферах искусства был предопределен исторической преданностью родовым ценностям в глубинах национальной культуры 3. Ослабление давления советской идеологии, видящей историю через призму классовых столкновений, в конце 1990-х гг. приводит к возрастанию интереса к родовым корням. В связи с этим появляются подробные родословия, наполненные рассказами о различных ветвях родословного древа, своего рода микроистория, включающая в себя воспоминания в письменной форме. В фольклорном исполнении появляются рассказы о родственниках, прошедших тюремные и лагерные испытания, раскулаченных и сосланных, пропавших без вести, побывавших в плену и т. п.

Род Елены Дергачевой в нескольких ветвях связан с Уралом. Родина – Свердловск-Екатеринбург, отец – самый видный филолог Уральского региона второй половины XX в., профессор Иван Алексеевич Дергачев. Мне посчастливилось узнать И. А. Дергачева в расцвете его преподавательской и исследовательской карьеры. Это такая удача для филологии, что были исторические времена, когда в науку шли наиболее способные и талантливые люди, обладающие к тому же жизненной энергией и творческим потенциалом. Пример отцовской деятельности как высокого служения и бескорыстной преданности не только изучению, но и созданию духовного бытия в Отечестве сделали неизбежным наследование его профессии старшей дочерью Еленой. Что, впрочем, не исключало поиска самостоятельного пути и внутренней полемичности выбора исследовательских приоритетов в филологическом пространстве.

Родовые корни биографии Ивана Алексеевича как с отцовской, так и с материнской стороны связаны с уральским духовенством, и на этом моменте хотелось бы остановиться особо. В православии на протяжении нескольких веков фигура священника была ключевой для становления и развития локальной культуры и нравственности. Священник, будучи в центре местных конфликтов, в меру сил должен был способствовать улучшению нравов, именно к нему тянулись прихожане, чтобы получить утешение в горе и совет в затруднительных обстоятельствах. Духовное служение не ограничивалось пребыванием в церкви. Рождение, крещение, венчание, похороны – все главные точки биографии человека пересекались с личностью местного приходского батюшки. Жизнь самого священника и его семьи была открыта для прихожан, находи- лась в центре их внимания и обсуждения. Собственно, священник был на службе днем и ночью, и к нему в сознании людей всегда предъявлялись повышенные требования. Он должен быть примером для них не только в церковной жизни, но и в быту и осознавать эту непростую и тяжелую ношу в полной мере. Нераздельность личной жизни и церковного служения зачастую лежала в основе той критики, которой подвергалась священническая среда в общественном сознании и в литературе. В контексте этого положения становится понятно, как непросто было заслужить особое одобрение не столько духовного начальства, сколько собственных прихожан.

Духовная стезя была одним из немногочисленных вариантов пути к жизненному успеху, возможность реализовать талант и силу человеческого духа вне зависимости от сословного статуса. Известно, что в русской истории высшие должности в церковной иерархии занимали лица и крестьянского происхождения. И сама среда, будучи связанной с обязательной грамотностью, опытом регулярного чтения, создания и произнесения поучительных слов и проповедей, становилась своего рода «культурным инкубатором». Из этой среды, помимо высокообразованных лиц духовного звания, выходили историки, литераторы, юристы, преподаватели, врачи и другие специалисты в различных сферах знания. Профессиональными качествами, которые перерастали в родовые черты, были умение и желание общаться с людьми, готовность прийти им на помощь, установка на работу во имя общественного блага, сохранение памяти о предках. И хотя жизнь духовенства была полна противоречий, соотносимых с конкретными людьми и историческими ситуациями, подобного рода выводы вытекают из исторического общественного опыта.

Родословие отца Елены Ивановны, профессора И. А. Дергачева, дает возможность показать и драматическую судьбу духовенства, с одной стороны, и конструктивную, деятельную роль духовенства и выходцев из него в судьбе Отечества – с другой. Источниками родословия, помимо документальных свидетельств, стали и фотографии, и передающиеся из поколения в поколение вещи – свидетели истории, и сохранившиеся родовые воспоминания. К рукописным источникам, хранящим информацию о роде, относится «Исторический календарь» на 1909 г., где в конце каждого месяца на специальных чистых листах несколько поколений Дергачевых оставляло записи о рождении, крещении, смерти членов рода 4. Таким образом, события семейной истории соотносились с историей России.

В родословии Ивана Алексеевича условно можно выделить три линии - Дергачевы , Дрягины и Дерновы . Первая линия, отцовская, – потомственные священники Дергачевы . Первые сведения о них относятся к родителям Иоанна Алексеевича Дергачева (дедушки Ивана Дергачева) и записаны его рукой в упомянутом Историческом календаре. Так, на февральских страницах находим указание о поминовении 12 февраля (год отсутствует) Алексея Петровича Дергачева (род. 1806), в записях, помещенных на чистом листе после 31 декабря, говорится: «15 дек[абря] кончилась моя Мамаша в 1869 г. Мария Стефановна». Здесь же записан рассказ отца Иоанна о своем сне: «Я был болен и видел утром сон. Родитель подводил какого[-то] Владыку к большим цер[ковным] дверям ограды. Владыка и г[ово]рит: “Они уже мертвы!” Родитель был в синем куколе на клобуке. В постели я получил письмо с нарочным о смерти мамы. И воскрес мой сон».

Больше сведений сохранилось о его сыне - Иоанне Алексеевиче Дергачеве (1836–1916), который был одним из самых авторитетных священников на Урале. Его активная деятельность получила отражение в Екатеринбургских епархиальных ведомостях. В ряде номеров присутствуют статьи, посвященные отцу Иоанну, там же напечатаны воспоминания самого священника, его проекты и предложения. В день празднования 35-летнего юбилея пастырского служения отец Иоанн признавался, что слабость здоровья в детстве не позволила ему мечтать о высшем образовании в молодости, и после окончания Пермской семинарии в 1860 г. 5 он пять лет проработал учителем в духовной школе. С нескрываемым удовлетворением И. Дергачев писал о себе: «...избрал я скромную роль пестуна духовного юношества в низшей духовной школе и с чувством благодарной памяти вспоминаю теперь это пятилетнее служение мое на педагогическом поприще». Именно это служение стало первой «жизненной школой» молодого священника и поселило в нем уверенность в собственных силах [Екатеринбургские епархиальные ведомости, 1900. С. 536].

С 1860-х гг. отец Иоанн, будучи священником церкви Петра и Павла в селе Полев-ском, основал первое в Екатеринбургской епархии попечительское общество «О бедных и школах», за что заслужил благодарность не только епископа, но прежде всего своих прихожан. В обращении к епископу прихожане рассказывали о деятельности попечительства, возглавляемого отцом Иоанном, и писали следующее: «4 июня собрание единодушно постановило благодарить о. Иоанна за его труды каким-либо вещественным приношением ему, но отец Иоанн решительно отказался от какого-либо подарка от попечительства, а испросил у него как милость скинуть долг попечительству состоящий на построенном обществом по его инициативе часовне Вознесения Господня на память о в Бозе почившем Царе освободителе». В резолюции на это прошение было предложено опубликовать его в епархиальных ведомостях, чтобы «содела-лось известным всей епархии и вызвало подражателей» [Екатеринбургские епархиальные ведомости, 1886. С. 1015]. После семилетнего служения старшим священником в Шадринской Николаевской церкви И. А. Дергачев был переведен на место протоиерея в Камышловский Покровский собор. В день чествования его как благочинного Шадринского уезда перед переводом его в Камышлов было произнесено много теплых и сердечных слов, отнюдь не формального свойства. В обращении к отцу Иоанну прихожане говорили: «…во всякое время готовый выслушать недоразумения наши, а иногда и жалобы, ты всегда давал полезные и верные советы и как любвеобильный отец примирял недовольных между собою...», его характеризуют как «всегда приветливого, всегда простодушного, ласкового к нашим семействам, за то и семья наша полюбила и, не стесняясь твоим присутствием, вела себя как со своим родным» [Екатеринбургские епархиальные ведомости, 1894. С. 357]. Протоиерей Иоанн

Дергачев скончался 28 декабря 1916 г. В Екатеринбургских епархиальных ведомостях был опубликован некролог, автор которого, скрывший имя под литерами П. Д. Т., отмечал его ум, живой и сильный характер, удивительную энергию и подвижность. Говоря о его слабом здоровье и изможденном внешнем облике, автор передавал не лишенный юмора рассказ самого отца Иоанна: «Когда я женился и стоял под венцом, то окружающая публика, не стесняясь, вслух делала обо мне замечания. “В гроб краше кладут”». «И вот он четырех детей воспитал, – продолжает автор, – дав им высшее образование, схоронил жену и умер в глубокой старости». И на вопрос, что крепило его, автор отвечает: замечательный характер – добродушный и уравновешенный. Однако при всей своей незлобивости он был тверд духом, прямо и открыто выражал свое мнение, ни перед кем не пасуя, не входя ни в какие компромиссы, смело глядя всем в глаза. «Рыцарем без страха и упрека» называет его автор. Высказыванием «в наш кислый век, в век умеренности и аккуратности, немного уже осталось таких кремней» завершается некролог [Екатеринбургские епархиальные ведомости, 1917. С. 121–122]. Во время Первой мировой войны за активную работу по сбору пожертвований протоиерей Иоанн Дергачев был награжден специальной медалью Красного Креста [Екатеринбургские епархиальные ведомости, 1907. С. 295–296; Семячкова, 2006. С. 199]. Среди немногочисленных семейных реликвий сохранились печатка протоиерея, выполненная из горного хрусталя, и серебряные часы, подаренные родственниками к его юбилею. В тяжелое время Великой Отечественной войны была утрачена большая родовая библиотека, которую начинал собирать отец Иоанн.

На одном курсе с Иоанном Дергачевым учились Василий Петрович Удинцев, ставший впоследствии протоиереем Петропавловского собора в Перми – главного храма города, и Геннадий Петрович Удинцев, избравший затем карьеру военного врача в Харьковском гарнизоне [Шестаков, 1900. С. 52] 6. Женой Иоанна Дергачева стала Таисия Петровна, урожденная Удинцева, с которой он познакомился, видимо, через своих сокурсников. Она была статной, красивой женщиной, во всем поддерживала мужа и достойно воспитала своих детей. Умерла Таисия Петровна в 1906 г. Ее отец Петр Васильевич Удинцев, выпускник Пермской семинарии 1834 г. [Шестаков, 1900. С. 15], с того же времени служил законоучителем Уктусской горной школы, а в середине XIX в. работал в Кушвинской заводской школе. По сведениям Ивана Алексеевича, родственником его бабушки был Дмитрий Аристархович Удинцев, муж сестры Мамина-Сибиряка – Елены Наркисовны Маминой.

Материальное положение благочинного, а потом протоиерея позволило Иоанну Дергачеву дать высшее образование всем трем сыновьям. Старший сын Аркадий Иванович (1876 – 1930-е гг.) после окончания Пермской семинарии в 1898 г. становится студентом юридического факультета Томского университета. К сожалению, о его судьбе нет более подробных сведений, волею судеб он после Гражданской войны оказался в Забайкалье, где в 1930-х гг. работал в земельном отделе администрации Читинской области, был репрессирован и погиб. В настоящее время его имя значится в списке пострадавших от репрессий в этом регионе.

Младший сын Андрей Иванович (1881– 1960) также получил высшее юридическое образование в Томском университете, в 1930-х гг. работал в Семипалатинске, затем в Алма-Ате, где до глубокой старости служил юрисконсультом республиканского правительства.

Второй сын Алексей Иванович (1874– 1943) – выпускник Пермской семинарии 1894 г. [Там же. С. 93]. Сразу после окончания семинарии был направлен за государственный счет в престижную Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия в 1898 г. Его диплом свидетельствует об особом отличии в области языков. Блестящее знание древних и европейских языков помогло ему избрать преподавательскую деятельность. В период до 1900 г. он преподавал греческий язык в Вятском духовном училище 7. Именно там сочетался браком с дочерью видного вятского священника, преподавателя этого училища Владимира Петровича Дрягина Анной, с которой познакомился, видимо, еще в Петербурге. Вернувшись в Пермь, А. И. Дергачев преподавал древние языки и психологию в Пермском университете и служил инспектором народных училищ. В дореволюционное время состоял членом Губернской архивной комиссии. Архивная комиссия, куда входили видные и уважаемые люди Перми, много лет занималась сбором и изданием документов, касающихся истории Урала. Возглавлял работу известный историк А. А. Дмитриев. История России станет неотъемлемой областью научных интересов Дергачевых в следующих поколениях.

Показателен факт дружеских отношений семьи Дергачевых и Богословских. Младшую дочь Алексея Ивановича Елену (а возможно, и других детей) в 1925 г. на дому крестил священник Степан Михайлович Богословский, отец профессора-краеведа Павла Степановича Богословского, известного ученого, создавшего в конце 1920-х гг. в Пермском университете Общество по изучению Северного края. Алексей Иванович лично делает запись об этом событии с указанием на имя С. М. Богословского в историческом календаре, служившем семейной летописью. Позднее, став деканом филологического факультета Уральского университета, Иван Алексеевич Дергачев пригласит П. С. Богословского возглавить кафедру. Однако переезд Богословского в Свердловск, к сожалению, не состоится: в послевоенное время Павел Степанович принял предложение о работе от ректора Пермского университета.

После революции вряд ли случайностью была работа А. И. Дергачева в отделе надзора за беспризорными Губернского отдела народного образования, столь актуальная после Гражданской войны. Иван Алексеевич с юмором вспоминал о семейной поездке в Крым, где знакомые беспризорники, искренне уважавшие Алексея Ивановича, охраняли их вещи на вокзале. Умер Алексей Иванович в 1943 г., в тяжкое военное время в Свердловске, куда он переехал в начале войны к дочери Марии, Анна Владимировна умерла раньше.

В семье А. И. Дергачева было четверо детей. Сыновья получили высшее образование.

РОДОСЛОВИЕ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ ДЕРГАЧЕВОЙ-СКОП (РОД ДЕРГАЧЕВЫХ)

Алексей Петрович

Дергачев

Мария Стефановна † 1869

Петр Удинцев, священник

Александр Афанасьевич Дернов, священник † 1908

Иоанн Алексеевич Дергачев (1836–1916)

Таисия Петровна (Удинцева) † 1906

Владимир Петрович Дрягин, священник † 1910

Мария Александровна (Дернова)

|

Александр Алек- |

Павел Александрович |

|

|

сандрович, про- |

и три сына († 1918) |

Андрей |

|

топресвитер † 1923 |

Канонизированы в 2002 г., Елабуга |

Александрович |

Аркадий Иванович (1876–1930-е гг.) Репрессирован

Андрей Иванович (1881–1960)

Зинаида Алексей

Ивановна Иванович

(1874–1943)

Анна Владимировна (Дрягина) † 1942

Константин Владимирович, филолог

Сергей Владимирович, композитор

Николай Владимирович, священник

Елена Владимировна

Николай Андреевич 1891–1937

Владимир Алексеевич (1912–1981)

Мария Алексеевна (Юрганова) (1907–1978)

Иван Алексеевич, филолог (1911–1991)

Анна Васильевна

(1911–1984)

Елена Алексеевна (Воробьева) (1925)

|

Сергей |

Надежда |

Константин |

Людмила Алек- |

Виктор Алек- |

|

Владими- |

Владими- |

Владими- |

санд- |

санд- |

|

рович |

ровна |

рович |

ровна |

рович |

|

Елена Алек- |

Елена Ивановна |

Мария Ивановна |

Алексей Иванович |

||

|

сандровна |

Дергачева-Скоп |

Дергачева |

Дергачев |

Николай Алексей

Петрович Петрович

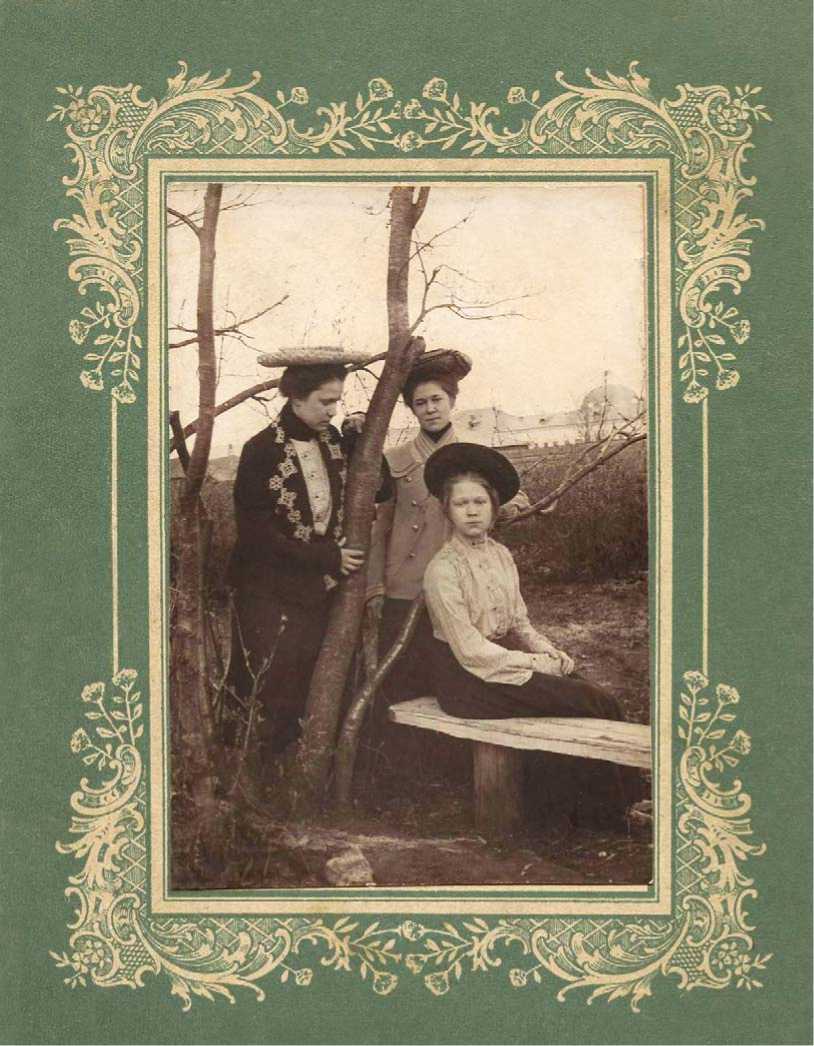

Семья Дрягиных

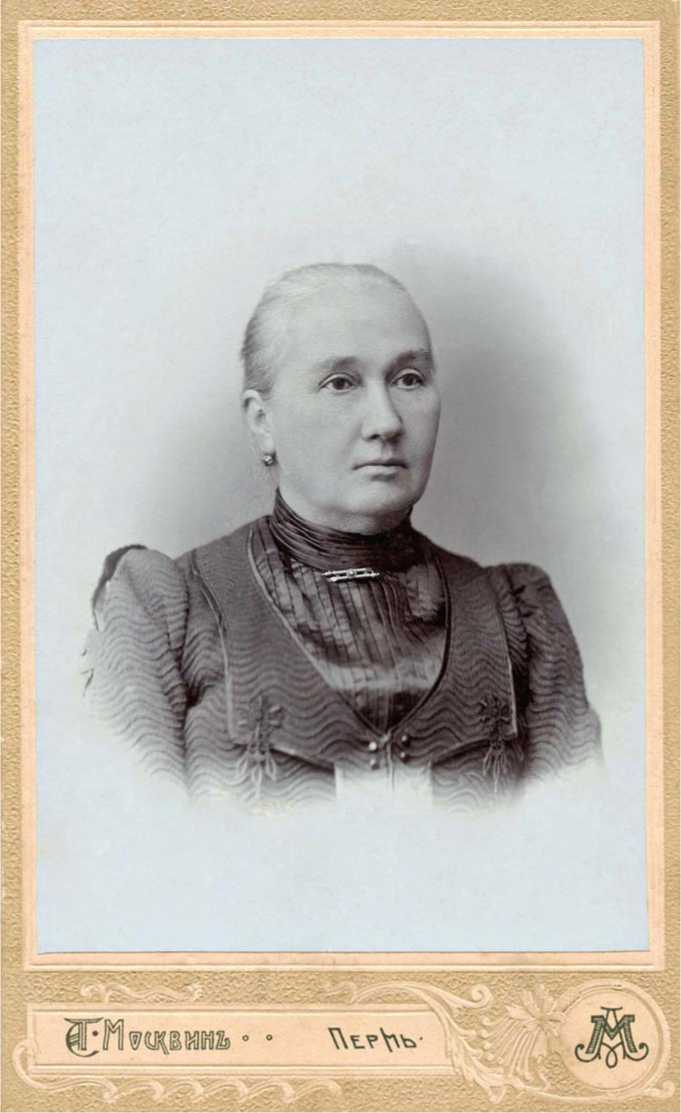

Александр Александрович Дернов Санкт-Петербург, 1915 год

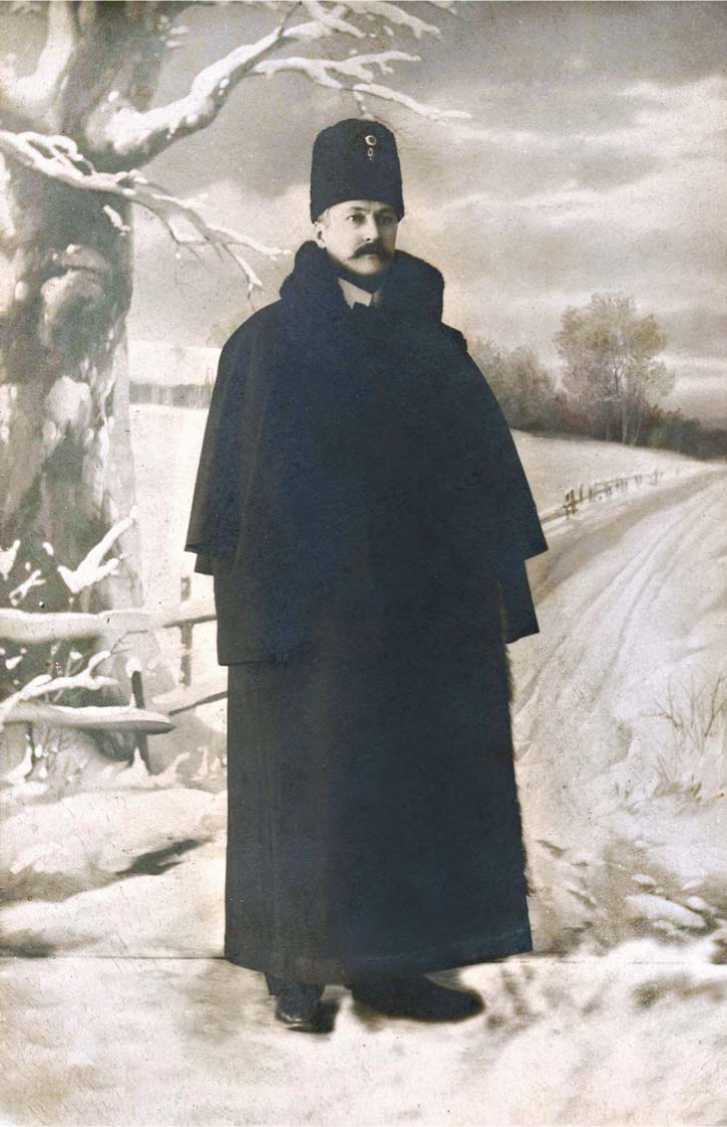

Дети А. И. Дергачева

(слева направо Владимир, Иван, Мария) 1913 год

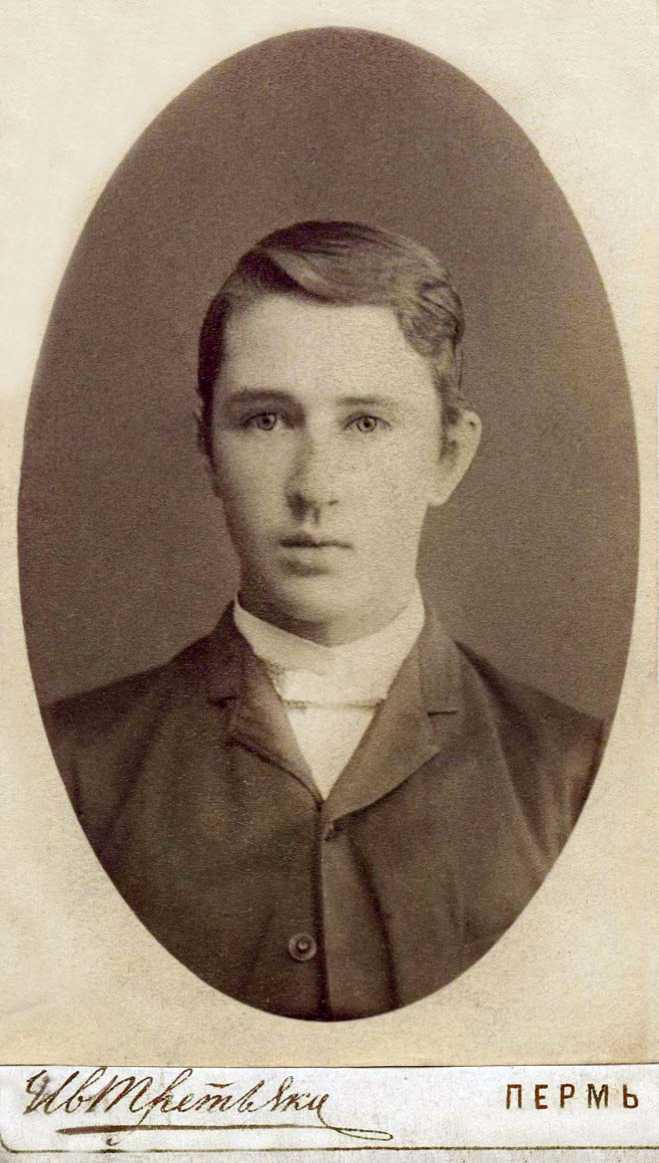

Иван Алексеевич Дергачев, отец Елены Ивановны 1947 год

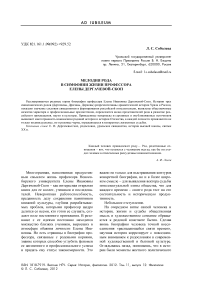

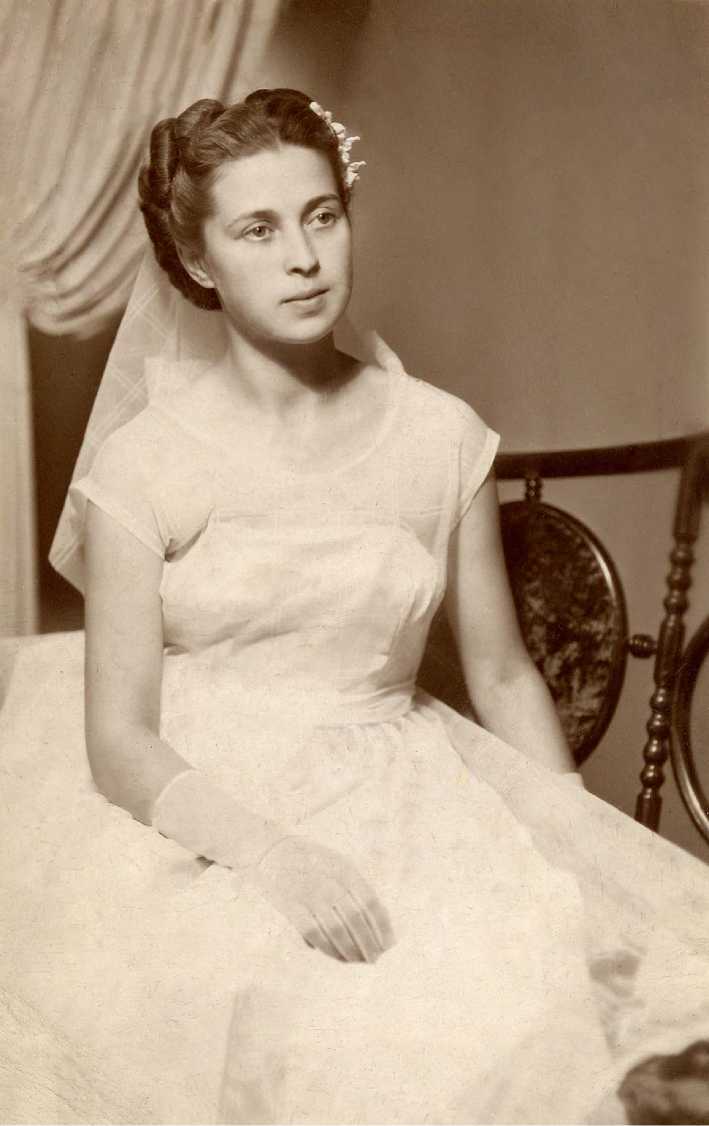

Анна Васильевна Дергачева (Слобожанинова), мать Елены Ивановны

1930-е годы

Семья Дергачевых

Иван Алексеевич, Анна Васильевна, Мария, Елена и Алексей. 1960 год

Старший Владимир Алексеевич стал крупным, одним из самых авторитетных в стране, специалистом в области моторостроения. Возглавляемый им отдел на Пермском моторном заводе разрабатывал и испытывал узлы двигателей для ракет и ракетное топливо. Награжденный Орденом Ленина, он мало рассказывал о своей сверхсекретной работе, родные догадывались о его участии в космических проектах, сопоставляя информацию о запусках ракет и сроки командировок. Младший сын Дергачевых Иван Алексеевич нашел себя в филологии и преподавательской деятельности, к его биографии мы еще вернемся. Фармацевтом стала старшая дочь Мария Алексеевна , медсестрой - самая младшая Елена Алексеевна .

В родословии Елены Ивановны линия бабушки - Анны Владимировны Дряги-ной (матери Ивана Алексеевича), восходит к роду вятских священников, не менее интересна, показательна и драматична. Все ее родственники происходили из Вятской губернии. Семья Дрягиных в Кирове была широко известна.

Вятские священники Дрягины упоминаются в документах с начала XVIII в. Владимир Петрович Дрягин (1847-1910) -прадед Елены Ивановны (дед Ивана Алексеевича) по материнской линии, был очень уважаемым человеком в дореволюционной Вятке. После окончания Вятской семинарии он как лучший студент получил возможность продолжить обучение в Казанской духовной академии, но не смог ею воспользоваться по семейным обстоятельствам. Надо было поднимать многочисленных братьев и сестер после преждевременной смерти отца. Владимир Петрович в течение 10 лет преподавал в Вятском духовном училище и одновременно служил в Вятском тюремном замке и в земской больнице. Е. Н. Лобанова (внучка В. П. Дрягина) в статье о роде Дря-гиных пишет о том, что знавшие его современники особо отмечали трудолюбие и бескорыстие священника. Он был членом многочисленных благотворительных и просветительских обществ и братств [Лобанова, 1996]. Кроме того, Владимир Петрович обладал незаурядными ораторскими способностями, в связи с чем ему поручалось произнесение проповедей по особо праздничным дням в Кафедральном соборе. Последние 12 лет он служил протоиереем Александро-Невского собора – одного из красивейших храмов Вятки, построенного на деньги прихожан (взорван в 1937 г.). 2 января 1910 г. после окончания службы он скоропостижно скончался на 63 году жизни [Вятские епархиальные ведомости, 1908. С. 274].

Осталась многочисленная дружная и талантливая семья. Говоря официальным языком, ее члены много сделали для развития края. Братья Анны Владимировны являлись видными представителями творческой интеллигенции Вятки (Кирова) конца XIX – первой половины XX в. Родовой чертой был интерес к искусству и литературе. Константин Владимирович Дрягин (1891-1950) был одним из первых профессоров филологии Кировского пединститута, членом Союза писателей, поэтом 8. Его филологические изыскания высоко ценил Иван Алексеевич Дергачев. Перу К. В. Дрягина принадлежит одна из первых работ, посвященных русскому экспрессионизму [1928]. Константин Дрягин был остер на язык, его шутки и эпиграммы были широко известны среди студентов и коллег.

Второй брат, Сергей Владимирович , после окончания Петербургского историкофилологического института вернулся в Вятку (Киров), стал известным музыкантом. У него была первая большая нотная библиотека в городе, хранившая автографы многих известных композиторов, с которыми он переписывался. Сергей Владимирович сам сочинял музыку к спектаклям, блестяще импровизировал.

Николай Владимирович Дрягин продолжал традицию духовного служения. Описывая свою семью, Е. Лобанова со ссылкой на имеющееся письменное родословие, говорит о преподавательской традиции в выборе профессии в роду Дрягиных (см.: [Лобанова, 1996]).

Помимо сыновей, в семье Дрягиных было несколько дочерей (Мария, Анна, Елизавета, Елена), которые тоже получили образование в епархиальном училище. Выпускницы – или как их называли «епархиалки» – получали знания преимущественно в сфере гуманитарных наук, изучали языки, ведение домашнего хозяйства. О нравственной атмосфере и высоком понимании долга, свойственном членам семьи, свидетельствует факт трагической гибели младшей дочери Елизаветы Владимировны. Работая медсестрой, она ставила детям прививки против ветряной оспы. В какой-то момент один из детей почувствовал себя плохо, ей показалось, что это она ошиблась и ввела ребенку неверную дозу вакцины. Сейчас невозможно установить подлинную причину детской реакции, как известно, медицинская практика знает о специфических реакциях на прививки, которые приводят к нежелательным последствиям. Но Лиза взяла вину на себя <…> и не смогла жить с этим. Ребенок выжил.

Судьба рода Дерновых , к которому принадлежала прабабушка Елены Ивановны (бабушка Ивана Алексеевича) по материнской линии Мария Александровна , драматична, особенно судьба братьев Марии Александровны – Александра и Павла.

Анна Дрягина и Алексей Дергачев могли познакомиться в Петербурге, куда Анна приезжала к своему родному дяде Александру Александровичу Дернову (1857–1923). В последнее время появилось много новых материалов об Александре Александровиче Дернове, так как его судьба была связана с важными страницами в истории русского православия конца XIX – начала XX в. и царской семьи 9. Этот выдающийся человек, родился 15 февраля 1857 г. в селе Никольское Яранского уезда Вятской губернии в семье местного священника Александра Афанасьевича Дернова (1833–1908) и его супруги Ольги Константиновны. В большой семье Дерновых было три сына и семь дочерей, одна из которых – Мария – стала женой священника В. П. Дрягина. Все сыновья Дернова пошли по духовной линии. Александр Александрович после окончания Вятской семинарии как лучший ученик был принят в Петербургскую духовную академию, которую блестяще закончил в 1882 г. со степенью кандидата богословия. Как священник он считал делом жизни распространение религиозно-нравственного просвещения. Став законоучителем Петербургских педагогических женских курсов, он создает для своих слушательниц учебник «Чтения по Закону Божию», который, по общему признанию, в то время был одним из лучших по данному предмету. Учебник неоднократно дополнялся и переиздавался. О степени преподавательского дарования А. А. Дернова говорит тот факт, что с 1884 по 1899 г. он преподавал Закон Божий племянникам государя, детям Великого князя Владимира Александровича. В 1915 г. отец Александр, ставший к тому времени протоиереем, получает должность заведующего придворным духовенством и сан протопресвитера, с 1899 г. возглавляет Петропавловский собор. Он ведет нравственные беседы в Казанском соборе, во Входоиерусалимской-Знаменской церкви, в Троицкой и Воскресенской церквях Общества распространения религиознонравственного просвещения, в городской Думе, на фабрике братьев Брусницыных. Его лекции пользуются успехом, он отмечает, что обычно на них приходило от 70 до 200 человек. Удивительны воспоминания Дернова, где он постоянно подчеркивает свой одинокий энтузиазм в общении с прихожанами Петербурга. После прихода советской власти его арестовали, но в тюрьме держали сравнительно недолго, 2 (15-го по новому стилю) октября 1923 г. Александра Дернова не стало.

Второй брат Марии Александровны, протоиерей Павел Александрович Дернов (1870–1918), был видным и авторитетным священником в Елабуге. Он имел высшее духовное образование (закончил Казанскую духовную академию), преподавал Закон Божий в реальном училище и в женской гимназии. Получив место священника Ела-бужского Спасского собора, он не оставил просветительскую деятельность и много сил отдавал организации библиотеки для городского духовенства, читал курс литературы в педагогическом классе женской гимназии. О его любви к русскому слову свидетельствует тот факт, что, когда в 1899 г. в елабуж-ском училище отмечалось столетие со дня рождения А. С. Пушкина, Павел Дернов произнес проповедь о значении творчества поэта для России [Дернова, 1992]. Его профессиональные и человеческие пристрастия гармонично переплетались, в 1903 г. Павел Александрович по поручению педсовета написал книгу, посвященную истории Ела-бужского реального училища, о качестве которой до настоящего времени высоко от- зываются историки края [Дернов, 1903]. Трагедия постигла семью в феврале 1918 г. Следуя призыву патриарха Тихона провозгласить анафему всем гонителям Русской церкви (январь, 1918), отец Павел произнес 10 февраля проповедь, хотя не мог не понимать всей опасности этого поступка. Проповедь была основана на пересказе событий истории первоначального христианства и не содержала призывов к вооруженной борьбе. Тем не менее после прихода в город красных (кстати, это был мирный, достаточно бескровный захват власти) был провозглашен лозунг о беспощадной борьбе с контрреволюцией.

Отец Павел и трое его старших сыновей стали первыми жертвами этой доктрины в Елабуге. В отчете «Церковных ведомостей» об этом событии рассказывалось: «В квартиру протоиерея г. Елабуги Павла Александровича Дернова ворвались ночью 15 человек красногвардейцев и увели трех его сыновей. Через несколько минут увели и отца. В квартире произвели обыск, никого из оставшихся близких идти за арестованными не допустили. Обыск сопровождали издевательством и грабежом. На рассвете стало известно о судьбе трех юношей-сыновей, они сидели под арестом в Исполнительном комитете, а отца Павла не могли разыскать. Но вскоре родственникам сообщили, что за городом у мельницы лежит труп убитого священника. Матушка поехала туда, а навстречу ей уже везли на розвальнях убитого Павла. Его не отдали матушке, а повезли в морг. Немало хлопот было, чтобы получить труп. Оказалось, что о. Павел был расстрелян еще в 5 часов утра, труп хотели бросить в прорубь, но увидевшие это крестьяне не позволили красноармейцам надругаться над телом священномученика. Лишь в 4 часа вечера привезли тело в квартиру почившего. Родные поехали в революционный штаб и умоляли отпустить арестованных детей к убитому отцу. Там распорядились: “Напишите заявление, чтобы следствие над арестованными произвели вне очереди”. В 7 часов вечера обещали рассмотреть его. Но присутствовавший при этом матрос заявил: “Никаких привилегий, разбирать по очереди”. Когда арестованные дети узнали, что их отец убит, то один из них не выдержал и назвал красногвардейцев “душегубами”. Этого было достаточно, чтобы всех их вывели за город, на пристань, и расстреляли» [Степанов, 1993. С. 66]. Братьев расстреляли среди бела дня. Борису было 20 лет, Григорию – 18, Семену – 17, он был еще гимназистом. В 2002 г. Павел Дернов и трое его сыновей были канонизированы Русской православной церковью как страстотерпцы [Маркелов, 2008]. Из детей в живых остались младший сын Дмитрий и дочь Варвара.

Свою лепту в развитие русского образования и науки внес сын третьего брата Марии Александровны, священника с. Верхо-пижемском Котельнического уезда Вятской губернии Андрея Александровича Дернова, который большую часть жизни прослужил законоучителем в церковно-приходских школах, Николай. Николай Андреевич Дернов (1891–1937) обучался сначала в Яранском духовном училище, а затем в Вятской духовной семинарии, высшее образование получил в Петербургском университете, окончив физико-математический факультет. Научно-педагогическая деятельность Николая Андреевича Дернова продолжалась до 1937 г. и состояла из трех периодов. Самыми результативными были вятский (1917–1927) и воронежский (1927– 1934) периоды, самым трагическим – ростовский (1934–1937). Н. А. Дернов не только преподавал в Вятском учительском институте с 1917 г., но и разработал проект создания педагогического института, который открылся в следующем году. С 1921 по 1926 г. Дернов был ректором пединститута, одновременно редактировал журнал «Путь просвещенца». Очень много и высокопрофессионально занимался методикой преподавания в высшей школе, был автором более ста работ, проходил стажировку в Германии и во Франции. С 1927 г. Н. А. Дернов, будучи профессором методики математики, возглавил педагогический факультет Воронежского университета. Дернов был убежден в необходимости получения студентами широкого образования по общим дисциплинам, а не только по специальности, что говорит о его стремлении готовить в институтах русскую интеллигенцию, а не просто технических работников. Став в 1934 г. директором Ростовского университета, он проработал в этой должности до 1937 г., когда, несмотря на его многочисленные научные труды, творческое развитие идей педагогики и методики, его (в июле 1937 г.) исключили из партии, арестовали и в следующем году осудили по 58 статье «За участие в антисоветской террористической организации и подготовку терактов в отношении руководителей КПСС и Советского правительства». Обычно расстрел по этой статье производился в тот же день после вынесения приговора. Только в 1989 г. родственники получили разъяснение из Военной коллегии Верховного Суда РСФСР о причинах ареста и, позднее, полной реабилитации Николая Дернова 10.

Биография отца Елены Ивановны Ивана Алексеевича Дергачева (1911–1991) отличается насыщенностью интеллектуального поиска и энергией настоящего дела во всех ее поворотах. В Историческом календаре рукой Алексея Ивановича сделана запись: «5 июля 1911 года в Перми на набережной улице въ доме Яблокова в 4 ½ час. дня родился у меня сынъ Иоаннъ», «9 июля крещен сынъ Иоаннъ на дому въ 5 ч. вечера, нареченъ в честь Иоанна Крестителя (24 июня)». В 1928 г. Иван Дергачев поступил в Пермский университет, в дальнейшем преобразованный в Индустриально-педагогический институт. Учителями, о которых всегда помнил Иван Алексеевич, были известный ученый-краевед, профессор П. С. Богословский, под руководством которого он написал дипломное сочинение по древнерусской литературе, и профессор В. В. Гиппиус, не без влияния которого была выбрана тема диссертационного исследования «Поэты кружка Станкевича (1831–1839)». Однако завершить диссертацию не удалось. В 1931 г. Иван Дергачев направляется в Свердловск, где женится на статной красавице из рабочей семьи Анне Слобожаниновой. Она стала его единственной любовью на всю жизнь, как это было принято в семье. Анна Васильевна обладала отличным слухом и приятным голосом, знала несметное количество романсов и народных песен. Музыкальность Елены Ивановны (ее исполнение романсов всегда вызывало восхищение слушателей), – подарок от рода Слобожаниновых, брат Анны Васильевны Борис, вернувшись с войны, окончил консервато- рию по классу фортепиано и долгое время был директором престижной музыкальной десятилетки при Уральской консерватории.

В Свердловске, несмотря на молодость, Иван Алексеевич Дергачев получает должность завуча в техникуме связи. Уже здесь проявился главный стержень его характера: ничего не делать вполсилы, отдавать душу любому делу и все время учиться. Его знания в области организации связи, которые, как он считал, были необходимы для качественной организации учебного процесса, оказались востребованы во время Великой Отечественной войны, когда Иван Алексеевич – молодой офицер без специального военного образования – возглавил службу связи в военной части. Карьеру преподавателя вуза он начал в политехническом институте, а в 1940 г. стал одним из организаторов и первым деканом филологического факультета Свердловского (ныне Уральского федерального) университета. Война прервала научные изыскания и преподавательскую карьеру, но человеческая состоятельность позволила выдержать трудный период возвращения с оккупированной территории и с честью дослужиться до воинского звания подполковника. Иван Алексеевич с гордостью вспоминал, как ему пришлось в составе действующей армии освобождать Пуш-киногорье от немецкой оккупации. Желание заниматься любимым делом – изучением литературы, заставило отказаться от весьма заманчивого предложения военной карьеры и учебы в военной академии. Окончание пятилетнего периода фронтовой жизни принесло не только радость от возвращения, но и горечь от неожиданно возникших проблем. Оказалось, что необходимо изменить тему диссертации, – пока Иван Алексеевич воевал, эту тему защитили. Не было и вакантного места в университете, поэтому пришлось начинать с должности заведующего библиотекой Уральского политехнического института, затем должность проректора и завкафедрой русского языка и литературы в Свердловском институте иностранных языков. Но уже в 1959–1964 гг. организаторский талант Дергачева востребован в Уральском университете на должности декана филологического факультета. Главной научной темой становится творчество уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, которого Дергачев заново откры- вает научному гуманитарному сообществу, защищая кандидатскую, а потом докторскую диссертации. Его работа завкафедрой русской и зарубежной литературы, членство в Союзе писателей, председательство в течение 40 лет в ученом совете Литературного музея, членство в редакции журнала «Урал» – все это не просто грани карьеры, это высокое служение своему народу, Отечеству и науке.

Школа, музей, вуз, культурная жизнь города, литературная критика и наука – таковы сферы деятельности И. А. Дергачева. Он никогда не довольствовался чем-то одним, и в каждом биографическом повороте и событии претворялась часть его жизненного таланта. «Я не жалуюсь, – писал Иван Алексеевич в биографической заметке, – ни на обстоятельства, ни на судьбу. Ни один из видов моих занятий не оставил мрачных воспоминаний, раскаяния, ощущения, что “не на той улице жил”. Нет, все “улицы” как-то отвечали моей деятельной натуре. Все они, включая войну, не только отбирали от меня годы, силы, возможности, но и давали мне понимание людей, умение видеть и даже предвидеть, шлифовали все стороны личности» [Иван Алексеевич Дергачев, 1991. С. 14–15]. И. А. Дергачев обладал неоценимой способностью концентрироваться на той сфере деятельности, которой он занимался в тот или иной момент жизни, извлекать из своих занятий максимум полезного для себя, для людей и для науки. В семье бережно хранили память об ушедших поколениях. Иван Алексеевич любил пересказывать забавные истории, оставшиеся от его отца в его бытность инспектором народных училищ, хранил диплом об образовании в Духовной академии, другие семейные реликвии.

Путь в науку открыла для себя не только старшая, но и младшая дочь Ивана Алексеевича – Мария, ставшая почвоведом с мировым именем. Показательно, что ее работы стали исключительно важными для археологии, а категорию «памяти» академик РАЕН Мария Ивановна Дергачева применяет в связи с изучением гумуса.

В центре научной деятельности Елены Ивановны Дергачевой-Скоп творческое наследие сибирского просветителя XVII – начала XVIII в. С. У. Ремезова. Мне кажется, что этот выбор не случаен. Здесь переплелись интерес к истории края и уважение к незаурядной талантливой личности писателя, картографа, тобольского просветителя. Близкий друг и ученица Елены Ивановны О. Н. Фокина оставила яркое описание ее научной деятельности, что позволяет не дублировать этот материал в статье [2011].

Представленное родословие открывает нам талантливых, ярких творцов как гуманитарной, так и других областей науки из родственных кланов Екатеринбурга, Перми, Вятки. При всей неповторимости судеб и характеров их объединяют преданность выбранному пути, понимание работы как служения, сочетание таланта с бесстрашием и упорством в реализации идей.