Мемориальная культура молодежи: памятники Краснодара в восприятии обучающихся средней школы

Автор: Рунаев Тимофей Александрович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются изменения мемориальной культуры с позиции акторно-сетевой теории. В ходе взаимодействия индивидов и памятников происходит установление системы смыслов, отражающих репрезентацию исторических событий региона. Такие взаимодействия постоянно меняются, что приводит к трансформации мемориальной культуры. Чтобы ответить на вопрос о содержании изменений сети мемориальной культуры, памятники рассматриваются в качестве социального «знака», состоящего из «означающего», представленного материальным носителем, и «означаемого» - смыслов и образов, которые люди считывают при соприкосновении с памятником. Проведенное среди обучающихся исследование показало, что содержательная сторона памятников имеет свойство смещаться с исторического дискурса на понимание мемориалов как ориентиров в городском пространстве. Следовательно, мемориальная культура сегодня преобразуется в топографическую сеть.

Мемориал, десакрализация памяти, акторно-сетевая теория, городское пространство, историческая память

Короткий адрес: https://sciup.org/149133262

IDR: 149133262 | УДК: 316.733:908(470.620) | DOI: 10.24158/spp.2019.12.12

Текст научной статьи Мемориальная культура молодежи: памятники Краснодара в восприятии обучающихся средней школы

Современную мемориальную культуру нельзя представить без наличия памятников. На территории России за последние два десятилетия количество памятников с историческим содержанием постепенно увеличивается: с 1990 по 2013 г., согласно официальным данным, их число возросло с 46 до 180,1 тысяч объектов [1, с. 227]. Включение памятных сооружений в публичное пространство российского общества обусловливается «бумом памяти», присущим коллективу, который после надлома одного исторического нарратива ищет новые интерпретации прошлого в другом [2, c. 17]. Однако, наряду с расширением численности памятных объектов и осмыслением их в социальном пространстве, в российском обществе наблюдается обратный процесс: коммерциализация исторической памяти, которая ставит под вопрос значимость увеличения количества мемориалов в ландшафте города и подводит к проблеме финансовой ответственности за их сохранность. Поэтому целью статьи является исследование восприятия обучающимися средней школы памятников в условиях мемориальной культуры современного российского города (на примере Краснодара).

Любое общество, идентичность которого строится на событиях прошлого, обращается к памяти. На одном полюсе работы с прошлым оно вспоминает, фокусируя внимание последующих поколений на «удобных» исторических фактах, в результате чего самые значимые прошлые события проходят канонизацию, в ходе которой создаются мемориальные объекты, наделенные ценностным смыслом, скрепляющим общество. Но за бортом выработанного канона остается огромное количество событий, потребность в которых отсутствует на данный момент времени. Тем самым люди подвергают воспоминания и мемориальные предметы процессу архивации, создающему огромный массив молчаливых артефактов, которые смогут «заговорить» только тогда, когда появится пытливый ум, нуждающийся в полузабытых вещах [3, c. 100]. Однако на другом полюсе взаимодействия индивидов с прошлым располагается забвение. С одной стороны, оно может быть бессознательным в том случае, когда люди просто не видят необходимости в усилиях по сохранению предметов, или осознанным, направленным на уничтожение точек на карте памяти, способных привести общество к разобщенности и конфликту [4, с. 63–64]. Следовательно, мемориальная культура понимается нами как совокупность стратегий проработки истории и обращения к прошлому, которые конструируют идентичность конкретного общества.

Если брать во внимание латуровское понимание общества, то мемориальная культура должна представляться в качестве состоящей из множества связей сети, участниками которой являются люди и памятники. Существование сети возможно лишь в том случае, когда имеется наличие взаимозависимых элементов связи. В данном случае мемориальная культура становится возможной потому, что в ней есть зритель, который «считывает» информацию о прошлом благодаря памятнику. И, наоборот, зритель есть только тогда, когда имеется мемориал. Чтобы мемориальная культура как сеть продолжала существование, необходимо ее постоянное воспроизводство, то есть нужна регулярная циркуляция между акторами (людьми и памятниками) [5, с. 193]. Именно в процессе циркуляции, в ходе которой воспроизводится нарративный смысл, происходит наделение связи значимостью. При отсутствии осмысленности материальный объект не может иметь значение и становится мертвым грузом, а не главным элементом социальной жизни [6, с. 29]. Говоря словами Дж. Ло, «вещи не установлены раз и навсегда» – наоборот, совместно с людьми они «вместе участвуют в своем постоянном воссоздании» [7, с. 269]. Следовательно, отношения, в которых задействованы материальные предметы, динамичны, а изменчивость – это свойство любой сети. Из-за того, что в пространстве мнемонические места постоянно переосмысливаются, нет ничего удивительного в том, что мемориальная культура деформируется. В частности, сеть мемориальной культуры перевоплощается в сеть локализации, где в памятниках происходит смена исторического содержания на топографическое. Это не подразумевает, что мемориалы самоликвидируются, просто меняется их фокус содержания. Они могут снова перейти в сеть мемориальной культуры при условии восполнения и циркуляции их исторических смыслов в ходе взаимодействия с социальными акторами.

Если рассмотреть особенность создания мемориальной культуры с позиции Э. Дюркгейма, то она заключается в наличии противостоящих друг другу сфер жизни человека. Первая – «профанная» – всегда связана с повседневными действиями, регулярно повторяющимися в ходе социальных интеракций, в то время как вторая – «сакральная» – отстраняется от обыденности и содержит в себе исключительную значимость для всех членов общества [8, с. 80]. Поскольку памятник позволяет человеку выйти за границу своего индивидуального мира и путем вспоминания коллективного образа прошлого приобщиться к социальной группе, которая запечатлела опыт пережитого в материальном объекте, постольку он располагается в сакральной сфере. То есть, обращаясь к памятнику, человек накладывает на себя рамки памяти – совокупность воспоминаний, присущих конкретной социальной группе, тем самым в содержании мемориала находится выстроенный нарратив, который в процессе «прочтения» зрителями воспроизводит социальную группу.

Однако прочтение дискурсивного исторического повествования памятника не всегда возможно: для проведения данной процедуры человеку уже необходимо владеть базовыми знаниями о прошлом социальной группы. В противном случае человек не будет способен инкорпорироваться в общество, создавшее мемориал. Это объясняется тем, что памятник в мемориальной культуре выступает в качестве знака, состоящего из «означающего» (материальной формы) и «означаемого» (образов, содержащих смысл) [9, с. 269–270]. До тех пор пока два элемента знака находятся в единстве, памятник является каноничным и сакральным объектом, вокруг которого индивиды объединяются в социальную группу. Но как только «означаемое» памятника рассеивается, то он десакрализируется, утрачивая значимость и ценность для индивидов. В итоге мемориал перестает восприниматься как значимая фигура в социальном пространстве: он делается «незаметным», поскольку возвращается в сферу «профанного», становясь объектом, привычным для обыденной жизни [10, с. 61].

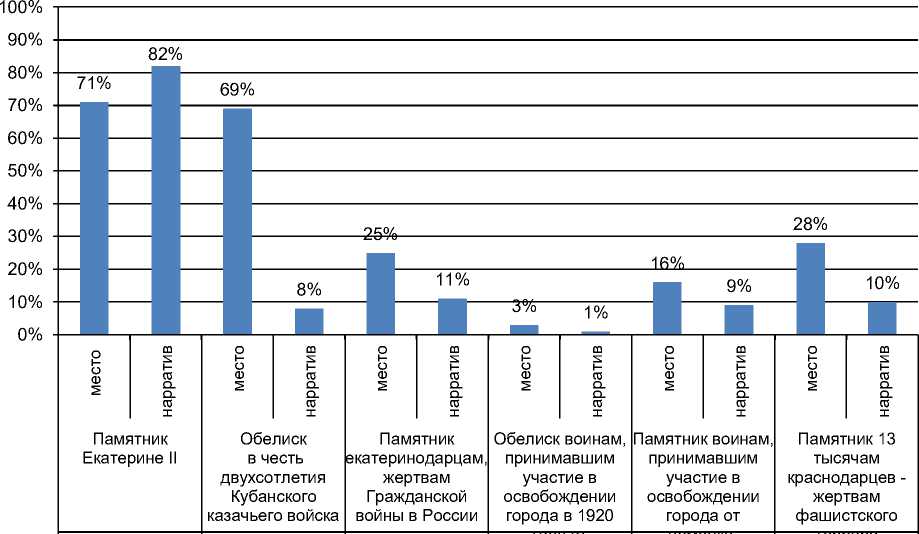

Чтобы понять изменения, происходящие в сети мемориальной культуры, нами в октябре 2019 г. было проведено анкетирование 80 обучающихся средней школы в возрасте 15-17 лет. В ходе исследования применялась кластерная выборка: опрос проводился среди обучающихся трех учебных классов общеобразовательной школы г. Краснодара. Каждому респонденту были представлены шесть изображений памятников, находящихся в черте города. В данном случае памятные сооружения условно делились на три группы: 1) памятники дореволюционной истории (среди них «Памятник Екатерине II» (1907, М.О. Микешин; реконструкция: 2006, А.А. Апполонов) и «Обелиск в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска» (1897, В.А. Филиппов; реконструкция: 1999, А.А. Апполонов)); 2) мемориалы, отсылающие к 1917–1922 гг. («Обелиск воинам, принимавшим участие в освобождении города в 1920 г. от белогвардейцев» (1967, Зингер, Мхитарьянц), «Памятник екатеринодарцам, жертвам Гражданской войны в России» (1998, А.П. Корнаев, А.Д. Гурин)); 3) памятники, связанные с Великой Отечественной войной («Памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков» (1965, И.П. Шмагун) и

«Памятник 13 тысячам краснодарцев – жертвам фашистского террора» (1975, И.П. Шмагун)). Респондентам было необходимо ответить на два вопроса по каждому мемориалу, изображенному на картинке. Задача первого вопроса сводилась к определению местоположения представленного памятника (описанию конкретной локализации мемориала в границах города). Второй вопрос был направлен на выявление понимания смыслов и образов, заключенных в памятнике. Иначе говоря, в процессе анкетирования респонденты демонстрировали восприятие памятника, с одной стороны, как места («означающего»), а с другой стороны, как нарратива («означаемого»).

Проведенный опрос показал, что молодыми людьми независимо от историко-тематической принадлежности мемориала памятник воспринимается в первую очередь как место локализации (рисунок 1). Иначе говоря, обучающиеся средней школы в малом объеме владеют информацией о событиях и личностях прошлого, к которым отсылают мемориальные сооружения. Однако, не обладая исторической стороной содержания мемориалов, молодые люди знают географическое расположение памятных объектов, что позволяет им ориентироваться в городском пространстве. И поскольку для каждого памятника характерна обозначенная диспропорция (узнавание «означающего», а не «означаемого»), постольку памятники не воспринимаются в качестве знака и утрачивают черты сакральности, темпоральности и дискурсивности.

Если материальный объект не несет смыслового содержания в пространстве города и через него нельзя «прочитать» текст, то он является «пустым». В таком случае, чтобы памятник выполнял социальную функцию поддержания идентичности, он должен быть осмыслен – представлен в воспоминаниях людей в виде общего для всех нарратива о прошлом. Единственным примером, в котором обучающимся средней школы нарратив известен так же хорошо, как и месторасположение мемориального сооружения, стал памятник Екатерине II (из всех опрошенных 71 % знает его локализацию, 82 % – его смысловое содержание), тем самым он транслирует обучающимся историческую память города и, следовательно, позволяет им включаться в социальную идентичность жителей Краснодара.

Рисунок 1 – Результаты опроса обучающихся средней школы о местоположении и историческом содержании памятников г. Краснодара (в % – респонденты, сумевшие ответить на вопросы)

Таким образом, в качестве характерных черт памятника нами выделяются сакральность, темпоральность, дискурсивность и соответствие «означающего» и «означаемого» в виде знака в культурных установках общества. Совокупность этих свойств позволяет памятнику выполнять функции социальной интеграции и инкорпорации, воздействующие на целостность социальной группы. Тем самым памятник благодаря считываемому нарративу выступает символическим объектом городского пространства, участвующим в поддержании идентичности горожан. В противном случае, при потере свойств и функциональности, памятное сооружение будет выступать простым местом, лишенным личностного смысла [11, с. 99]. Утрачивая сакральную ауру, оно становится топографической точкой, с помощью которой индивиды ориентируются в городской среде. В итоге на основе проведенного эмпирического среза становится понятным, что для краснодарских обучающихся средней школы мемориальная культура рассеивается, на ее месте возникает топографическая сеть, для которой отсутствует потребность в циркуляции исторического «означаемого».

Ссылки:

Список литературы Мемориальная культура молодежи: памятники Краснодара в восприятии обучающихся средней школы

- Российский статистический ежегодник - 2018: статистический сборник. М., 2018. 694 с

- Arnold-de Simine S. Memory Boom, Memory Wars and Memory Crises // Mediating Memory in the Museum. Trauma, Empathy, Nostalgia: Palgrave Macmillan Memory Studies. L, 2013. P. 14-19. DOI: 10.1057/9781137352644_3

- Assmann A. Canon and Archive // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll & A. Nünning. Berlin; N. Y., 2008. P. 97-108. DOI: 10.1515/9783110207262.2.97

- Connerton P. Seven Types of Forgetting // Memory Studies. 2008. Vol. 1, no. 1. P. 59-71. DOI: 10.1177/1750698007083889

- Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще большими усложнениями / пер. с англ. А. Писарева // Логос. 2017. № 1. С. 173-200. DOI: 10.22394/0869-5377-2017-1-173-197

- Kien G. Actor-Network Theory: Translation as Material Culture // Material Culture and Technology in Everyday Life: Ethnographic Approaches / ed. by Ph. Vannini. N. Y., 2009. P. 27-44

- Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / пер. с англ. под ред. С. Гавриленко. М., 2015. 352 с

- Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система Австралии / пер. с фр. А. Аполлонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Аполлонова. М., 2018. 736 с

- Барт Р. Мифологии / пер. с фр. С. 3енкина. М., 2008. 351 с

- Ассман А. Забвение истории - одержимость историей / пер. с нем. Б. Хлебникова. М., 2019. 552 с

- Меренков А.В., Антонова Н.В. Городской памятник как механизм трансляции социальной памяти // Социальное пространство современного города: монография / под ред. Г.Б. Кораблевой, А.В. Меренкова. М.; Екатеринбург, 2018. С. 79-100