Менеджмент крови пациента при критическом кровотечении и массивной трансфузии

Автор: Жибурт Евгений Борисович

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Гемотрансфузионная терапия рискованна и затратна, а ресурсы ее - ограничены. Менеджмент крови пациента (МКП) - основанный на доказательствах, междисциплинарный подход к оптимизации лечения пациентов, которым может понадобиться переливание крови. МКП охватывает все аспекты обследования и лечения пациента, окружающие процесс решения о гемотрансфузии, включая применение надлежащих показаний, а также минимизацию кровопотери и оптимизацию массы эритроцитов пациента. У пациентов с критическим кровотечением, требующим массивной трансфузии, использование протокола массивной трансфузии для своевременного и надлежащего применения эритроцитов и других компонентов крови может снизить риск летальности и острого респираторного дистресс-синдрома.

Кровь, донор, переливание, менеджмент, риски, протокол массивной трансфузии

Короткий адрес: https://sciup.org/140188261

IDR: 140188261 | УДК: 616-005.1:615.381:35.073

Текст научной статьи Менеджмент крови пациента при критическом кровотечении и массивной трансфузии

Традиционная уверенность в спасительной роли переливания крови никогда не была подтверждена в проспективных контролируемых клинических исследованиях [25, 26].

Переливание крови несет:

– уникальные риски (что послужило причиной принятия единственного пока в России «медицинского» технического регламента [12]) (табл. 1);

– увеличение расходов клиники [21];

– сложности управления запасами крови [7].

Особенно значимость и проблемы трансфузионной терапии проявляются у пациентов с критическим кровотечением и массивной трансфузией. Идеология лечения таких пациентов в XXI веке существенно обновилась: от трансфузиологического обеспечения – к гарантии качества трансфузионной терапии, а от нее – к менеджменту крови пациента [1].

В обобщенном виде стратегии минимизации гемотрансфузий представлены на рис. 1.

Озабоченность эффективностью, безопасностью и затратностью трансфузионной терапии стимулирует поиск клинических решений, альтернативных гемотрансфузиям, сбережение крови пациента и сокращение расхода донорской крови [18, 19].

Определения

Критическое кровотечение – кровотечение, требующее массивной трансфузии (здесь не рассматриваются кровотечения небольшого объема в критическую зону или орган: внутричерепное, интраспинальное, интраокулярное).

Массивная трансфузия:

- замещение % массы эритроцитов за 4 часа (переливание 5 доз эритроцитов);

– замещение всей массы эритроцитов за сутки (10 доз эритроцитов) 1 ;

– коррекция кровопотери ≥150 мл/мин [35 ];

– переливание 20 доз эритроцитов и более [31].

Менеджмент крови пациента (МКП; англоязычный термин – patient blood management) – основанный на доказательствах, междисциплинарный подход к оптимизации лечения пациентов, которым может понадобиться переливание крови. МКП охватывает все аспекты обследования и лечения пациента, окружающие процесс решения о гемотрансфузии, включая применение надлежащих показаний, а также минимизацию кровопотери и оптимизацию массы эритроцитов пациента. МКП может

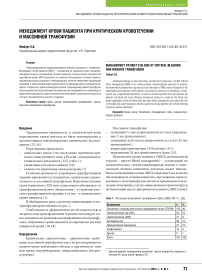

Табл. 1. Летальные осложнения трансфузии в США в 2005–2011 гг. [23]

|

Осложнение |

n |

% |

|

Связанное с трансфузией острое повреждение легких (ТРАЛИ) |

155 |

46 |

|

Гемолитическое (не-ABO) |

53 |

16 |

|

Гемолитическое (ABO) |

31 |

9 |

|

Бактериальное |

39 |

12 |

|

Циркуляторная перегрузка |

41 |

12 |

|

Анафилаксия |

13 |

4 |

|

Другое |

5 |

1 |

|

Всего |

337 |

100 |

|

Оптимизация эритропоэза |

Минимизация кровопотери |

Коррекция анемии |

||||

|

До операции |

|

|

|

|||

|

Во время операции |

• Период операции с оптимизацией массы эритроцитов |

|

|

|||

|

После операции |

|

|

|

|||

Рис. 1. Менеджмент крови пациента снизить потребность в переливании компонентов аллогенной крови и уменьшить расходы на здравоохранение, обеспечивая при этом доступность компонентов крови для пациентов, которым они необходимы [27, 39].

Во многом МКП соответствует идеологии кровесбе-режения [18], но несколько выходит за рамки трансфузиологии и нацелен на улучшение клинического исхода за счет отказа от ненужных гемотрансфузий.

Три «столпа» (составляющих) МКП:

– оптимизация объема крови и массы эритроцитов;

– минимизация кровопотери;

– оптимизация переносимости анемии пациентом (рис. 1) [35].

Эти три принципа применимы к любому гематологическому нарушению. МКП оптимизирует использование донорской крови и сокращает риск, ассоциированный с трансфузией.

Акценты и технологии менеджмента крови пациента вариабельны и зависят от клинической ситуации (острая массивная кровопотеря, реанимация, акушерство, педиатрия и т.д.).

Рассмотрим ключевые составляющие МКП при критическом кровотечении.

Протокол массивной трансфузии (ПМТ)

В организации, лицензированной на оказание медицинской помощи по трансфузиологии, важно наличие трансфузиологического комитета [3]. Одна из задач комитета – для помощи при критическом кровотечении разработать ПМТ, включающий дозу, время и отношение переливаемых компонентов крови.

У пациентов с критическим кровотечением, требующим массивной трансфузии, использование ПМТ для своевременного и надлежащего применения эритроцитов и других компонентов крови может снизить риск летальности и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) (рис. 2 и 3) [4, 35].

Диагностика

Составляющие менеджмента критического кровотечения:

– ранняя оценка кровопотери;

– быстрый контроль источника кровотечения;

– быстрое восстановление ОЦК.

Элементы начальной оценки пациента с кровотечением:

– анамнез;

– систолическое артериальное давление;

– ЧСС;

– пульсовое давление;

– периферическая перфузия;

– состояние сознания;

– частота дыхания;

– диурез;

Старший врач определяет соответствие пациента активации ПМТ

Основа:

общий анализ крови, ТЭГ/коагулограмма (МНО, АЧТВ, фибриноген), биохимия, газы артериальной крови

ОПТИМИЗАЦИЯ: оксигенация сердечный выброс перфузия тканей метаболизм

Сообщить ОПК: «Активация ПМТ»

ОПК/лаборатория

-

1 Сообщить трансфузиологу

-

1 Выдать компоненты по запросу

-

1 Предусмотри повторные исследования и запрос компонентов крови

> Минимизируй время работ

1 Предусмотри ресурсы персонала

Старший врач

'Запрос:3

•4 дозы эритроцитов

•2-4 дозы СЗП3

МОНИТОРИНГ

(каждые 30-60 минут): общий анализ крови ТЭГ/коагулограмма ионизированный кальций газы артериальной крови

Трансфузиолог

-

• Связь с ОПК, лабораторией, врачами

-

> Помоги интерпретировать результаты, посоветуй гемокомпонентную терапию

'Предусмотри:3

•1 доза тромбоцитов

•транексамовая кислота при травме

'Включи:3

•КРИО, если фибриноген < 1 г/л

- по стандартам организации

Кровотечение остановлено?

ДА

НЕТ

ЦЕЛИ:

температура> 350°С pH >7.2

избыток оснований<-6 лактат < 4 ммоль/л Са2+ > 1.1 ммоль/л тромбоциты > 50 х 109/л АЧТВ<45 сек

МНО<1.6

фибриноген > 1.0 г/л

Сообщи ОПК/лаборатории:

«Остановка ПМТ»

Рис. 2. Протокол массивной трансфузии: алгоритм

– гемоглобин и гематокрит;

– состояние коагуляции;

– кислотно-основное состояние;

– температура.

Зачастую недооцененной остается гипокальциемия, имеющая у пациентов с критическом кровотечением и массивной трансфузией линейную зависимость с летальностью: отнощение шансов (ОШ) 1,25 на снижение концентрации кальция 0,1 ммоль/л. В прогнозировании внутригоспитальной летальности гипокальциемия важнее гипофибриногенемии, ацидоза и тромбоцитопении. С развитием тяжелой гипокальциемии (< 0,8 ммоль/л) ассоциированы количество доз перелитой плазмы и ацидоз [30].

В оценке кровопотери может помочь классификация (табл. 2).

Лечение

Агрессивное восстановление ОЦК чревато неблагоприятными последствиями:

– отек, компартмент-синдром и острое повреждение легких;

– гемодилюция усугубляет анемию, тромбоцитопению и коагулопатию;

– возможный разрыв сгустка усугубляет кровотечение.

Табл. 2. Расчет кровопотери при первом осмотре пациента

Класс геморрагического шока, American College of Surgeons (ACS) Committee on Trauma (2008)

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

Потеря крови (мл) |

До 750 |

750–1500 |

1500–2000 |

> 2000 |

|

Потеря крови (% ОЦК) |

До 15 |

15–30 |

30–40 |

> 40 |

|

ЧСС (в мин) |

< 100 |

100–120 |

120–140 |

> 140 |

|

Кровяное давление |

Норма |

Норма |

Снижено |

Снижено |

|

Пульсовое давление |

Норма или снижено |

Снижено |

Снижено |

Снижено |

|

Частота дыхания (в мин) |

14–20 |

20–30 |

30–40 |

> 35 |

|

Диурез (мл/час) |

> 30 |

20–30 |

5–15 |

Нет |

|

Сознание |

Легкая тревога |

Средняя тревога |

Тревога, спутанность |

Спутанность, летаргия |

Более эффективным полагают сочетание допустимой гипотензии и минимального восстановления объема при поддержании систолического давления на уровне 80–100 мм рт. ст.

-

• Трансфузия 4 доз Эр. за < 4 ч, + гемодинамическая нестабильность, +/- продолжающееся кровотечение

-

• Тяжелая травма груди, живота, таза или многих длинных костей

-

• Большое акушерское, желудочно-кишечное или хирургическое кровотечение

Начальные меры

Реанимация

•Установить причину кровотечения

Начальные меры:

-

- сдавление

-

- жгут

-

- тампонада

•Хирургическая оценка:

-

- ранняя операция или ангиография для остановки

-

• Избегать гипотермии, активное согревание

-

• Избегать избытка кристаллоидов

-

• До остановка активного кровотечения оптимальна гипотензия (систолическое АД 80-100 мм рт. ст.)

-

• Один гемоглобин не используется как показание к трансфузии

Хирургическое лечение

Особые клинические ситуации

Операция или ангиография контроля повреждение

Реинфузия

Реинфузия эритроцитов

-

• Варфарин:

-

• витамин К, ППСБ/СЗП

-

• Акушерское кровотечение:

-

• часто ранний ДВС, предусмотри КРИО

-

• Травма головы:

. целевая концентрация тромбоцитов > 100 х 109/л

• гипотензия противопоказана

Доза

Соображения о rFVIla6

Тромбоциты < 50 х 109/л

МНО>1.6

Фибриноген < 1.0 г/л

Транексамовая кислота

1 доза тромбоцитов

СЗП 15 мл/кга

КРИО 3-4 г (10-20 доз) 1 г в течение 10 мин, затем инфузия 1 г в течение 8 ч

- вес пациента <50 кг - 2 дозы, 50-80 кг - 3 дозы, >80 кг - 4 дозы

Рутинное использование rFVIla при травме не рекомендовано.

Организация может создать процесс использования rFVIla при:

-

• неконтролируемом кровотечении при реинфузии, и

-

• неэффективности хирургического и лучевого контроля, и

-

• адекватном замещении компонентов крови, и

-

• pH > 7.2, температуре > 34° С.

Обсудите дозу с трансфузиологом б - rFVIla не лицензирован для применения в такой ситуации.

Рис. 3. Предлагаемые критерии для активации протокола массивной трансфузии

Эта тактика:

-

– предпочтительнее агрессивного восстановление объема до контроля активного кровотечения;

– противопоказана при возможном повреждении головного мозга;

– безопасный нижний порог систолического кровяного давления неизвестен, особое внимание – пожилым пациентам;

– максимальная продолжительность безопасной гипотензии – неизвестна [35].

Важнейший элемент лечения – остановка кровотечения и хирургическое пособие на всех этапах медицинской эвакуации [17].

Максимальная летальность при травме отмечается у пациентов с гипотермией, ацидозом и коагулопатией – так называемой «триадой смерти». Для улучшения выживаемости лечебные мероприятия должны быть направлены на профилактику и коррекцию этих осложнений (рис. 2).

У пациентов с критическим кровотечением, требующим массивной трансфузии, не получено достаточно доказательств для определения специфических соотно- шений переливания эритроцитов и других компонентов крови.

Есть публикации в которых показана эффективность соотношения перелитых доз «эритроциты» : «плазма» < 2 : 1. При углубленном анализе установлено, что во многом эти данные обусловлены «сдвигом выживаемости» – пациенты, умирающие вскоре после травмы, получают меньше плазмы, чем выжившие, поскольку срок от принятия решения до введения плазмы – 90 минут и более.

В отдельном травматологическом центре треть пациентов с критическим кровотечением успевала получить 10 и более доз эритроцитов до момента доставки размороженной плазмы [33].

Для сокращения периода подготовки плазмы к трансфузии в других развитых странах внедрили хранение размороженной плазмы. Так в США с 2008 по 2011 год переливание плазмы сократилось на 13,4 % – до 3882000 доз, а доля переливание размороженной плазмы, хранящейся при +4° С в течение 1–5 дней достигла 30,4% (1181000 доз) переливаний плазмы [38].

При немедленной доставке компонентов крови на начальном этапе коррекции критического крово-

течения возможно соотношение эритроциты:плазма: тромбоциты будет 1:1:1, однако в настоящее время из-за отсутствия доказательств невозможно рекомендовать такое специфическое отношение [24]. В Стэнфордском университете для оказания неотложной помощи поддерживают запас размороженной плазмы фенотипа АВ сроком хранения до 26 дней [28]. В августе 2013 года сутки хранить размороженную плазму появилась и у российских врачей [13].

У пациентов с критическим кровотечением, требующим массивной трансфузии, концентрацию гемоглобина следует оценивать в контексте гемодинамического статуса, перфузии органов и тканевой оксигенации.

Сбор и реинфузия собственной крови пациента с использованием современных аппаратов отмывания клеток эффективны и позволяют сберечь донорские эритроциты [6]. Наибольший опыт реинфузии при травме мирного времени накоплен в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского [2].

Альтернативные способы повышения концентрации гемоглобина (железо, стимуляторы эритропоэза) при критическом кровотечении неэффективны. Применение кровезаменителей с газотранспортной функцией ожидает системных исследований [5].

В периоперационный период важна быстрая диагностика нарушений гемостаза (устройства «point-of-care») в сочетании с алгоритмами лекарственной и трансфузионной терапии.

Среди факторов гемостаза при кровопотере первой достигает критического уровня концентрация фибриногена [29].

Препараты фибриногена в России пока не зарегистрированы, поэтому для коррекции гипофибриногенемии при кровотечении нужно использовать криопреципитат.

В 2011 году в США было заготовлено 5926000 доз плазмы для трансфузий и приготовлено 1690000 доз криопреципитата, что на 15,6% больше, чем в 2008 году (p < 0,05). Было выдано 172000 пулированных (по 5 доз) криопреципитатов и 830000 единичных доз [38].

В России в 2011 году приготовлено 29273 дозы криопреципитата [14].

Важным средством коррекции гиповолемии являются плазмозамещающие растворы. На фоне роста интереса к сбалансированным (разность сильных ионов 24 мЭкв/л) кристаллоидным растворам [34], драматические события происходят с коллоидами.

14.06.2013 комитет по оценке рисков, связанных с безопасностью лекарственных средств, Европейского Агентства по лекарственным средствам (PRAC ЕМА) пришел к заключению, что в сравнении с кристаллоидами, применение растворов гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) сопряжено с более высоким риском развития повреждения почек, требующего диализа, а также с риском увеличения летальности. В связи с этим, Комитет принял решение рекомендовать Европейской Комиссии приостановить на территории Европейского Союза обращение данных лекарственных средств.

Ранее, 11.06.2013 Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США по результатам анализа новых данных по безопасности ГЭК, пришло к выводам о риске повышенной летальности и повреждений почек, требующих трансплантации, у взрослых пациентов в критическом состоянии, включая больных с сепсисом и пациентов, находящихся в отделениях реанимации. В связи с этим, FDA ограничило сферу использования данных лекарственных средств. В частности, рекомендовано не использовать препараты ГЭК у взрослых пациентов, находящихся в критическом состоянии, включая больных в реанимации и пациентов с сепсисом, не использовать данные растворы у пациентов с заболеваниями почек в анамнезе; прекратить использование препаратов при первых симптомах нарушений функции почек; контролировать функцию почек как минимум 90 дней после применения растворов ГЭК у всех пациентов, учитывая риски поражения почек в отдаленном периоде. Одновременно с этим, FDA рассмотрело мета-анализ исследований, проводившихся у пациентов, которым выполнялись операции на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. Управление пришло к выводу о необходимости включить в инструкцию препаратов ГЭК дополнительное предупреждение о риске кровотечений при их использовании. В связи с этим, FDA рекомендовало включить в инструкции препаратов ГЭК новое противопоказание, запрещающее их использование у пациентов, которым показана хирургическая операция на открытом сердце, связанная с проведением искусственного кровообращения. Также Управлением было рекомендовано прекращать использование растворов при первых признаках нарушений свертывания крови [11].

В мае 2013 года опубликованы результаты мультицентрового слепого проспективного рандимизированно-го контролируемого исследования CHEST (Crystalloid versus Hydroxyethyl Starch Trial), в котором приняли участие 32 госпиталя Австралии и Новой Зеландии. Сравнивали эффективность 6% ГЭК 130/0,4. (Волювен, Германия) и 0,9% раствора хлорида натрия в лечении пациентов отделений интенсивной терапии. Летальность в группах сравнения не отличалась. Заместительная почечная терапия использовалась у 235 (7,0%) из 3352 пациентов в группе ГЭК и 196 (5,8%) из 3375 пациентов в группе физиологического раствора (p = 0,04). ГЭК чаще был ассоциирован с осложнениями (5,3% против 2,8%; p < 0,001) [36]. Любопытно название отчетной статьи: «Кристаллоиды против коллоидов: нокаут в 12-м раунде?».

Гиперкоагуляционное влияние гелофузина (коллоид на основе желатина) на параметры тромбоэластографии и скорость роста сгустка в пространстве оказались выше, чем для ГЭК 130/0,4 и сохранялись дольше волемического эффекта [15].

Таким образом, в «соревновании» внутри коллоидов на первое место выходит старый добрый альбумин – единственный из коллоидов, упоминающийся, например, в недавно принятых международных правилах лечения сепсиса [22].

За последние 50 лет завершено 80 рандомизированных клинических исследований по вопросу применения замороженной плазмы для остановки или профилактики кровотечения, но все еще недостаточно доказательств для «информации о безопасности и эффективности трансфузий плазмы». Все еще мало доказательств о значимой пользе инфузий плазмы, а мета-анализ кардиологических исследований не выявил значимого отличия между экспериментальной и контрольной группами при кровопотере. Принимая во внимание хорошо известную мантру: «самая безопасная трансфузия – та, которая не выполнена, если нет четких показаний», остается надеяться на организацию новых высококачественных исследований применения плазмы с тем, чтобы определить эффективность и соответствующие индикаторы трансфузий [40]. На практике, в отсутствие концентратов факторов свертывания, переливание плазмы следует предусмотреть пациентам с кровотечением и лабораторным подтверждением коагулопатии (целевые значения коррекции коагулопатии: на тромбоэластограмме – R < 11; угол α > 52; или МНО < 1,6; АЧТВ < 45 сек).

Локальная адаптация ПМТ

Трансфузиологический комитет должен адаптировать шаблон ПМТ (рис. 2 и 3) с учетом:

– структуры и персонала организации;

– доступа к компонентам крови и их логистики [7, 8, 20];

– коммуникации клиницистов, лаборатории и вспомогательного персонала;

– важности раннего привлечения трансфузиолога [9]; – особенностей контингента пациентов.

Например, пробы для лабораторных исследований и контейнеры с компонентами крови в клиниках других развитых стран перемещаются пневмопочтой, а в медицинском центре университета Кентукки тромбоэластограмма в режиме реального времени выводится на монитор в операционной [32].

Важно разработать должностные инструкции участников ПМТ, проводить соответствующие тренинги.

Важны локальные правила активации и остановки ПМТ, минимизации отхода компонентов крови.

При активации ПМТ должны быть учтены:

– причина и скорость кровотечения;

– механизм повреждения;

– состояние пациента;

– вероятную потребность в трансфузионной поддержке (рис. 3).

Правила активации и остановки ПМТ должны быть известны вовлеченным сотрудникам. Нужно проводить аудит применения ПМТ [10].

Заключение

Гемотрансфузионная терапия рискованна и затратна, а ресурсы ее – ограничены. Глобальной тенденцией является внедрение правил назначения компонентов крови, основанных на доказательствах. С 2013 года необходимость наличия правил клинического использования донорской крови и ее компонентов предусмотрена и российским законом [16].

Исследования последних лет, в основном показывают эквивалентность или преимущество ограничительной стратегии назначения гемотрансфузий над либеральной, расширенной практикой переливания крови.

В лечении пациентов с критическим кровотечением и массивной кровопотерей возрастает роль альтернатив трансфузиям аллогенной крови.

Нужна большая работа, как по продолжению исследований, так и по трансляции результатов исследований в клиническое мышление и практику менеджмента крови пациента.

Список литературы Менеджмент крови пациента при критическом кровотечении и массивной трансфузии

- Баранова Г.Н. От нормативов переливания крови на профильную койку -к менеджменту крови пациента/Г.Н. Баранова, С.Р. Мадзаев, Е.А. Шестаков, Е.Б. Жибурт//Трансфузиология. -2013. -Т. 14, № 1. -С. 47-57.

- Ермолов А.С. Новые технологии интраоперационной реинфузии крови при тяжелой сочетанной травме/А.С. Ермолов, В.В. Валетова, В.Б. Хватов и др.//Здравоохр. и мед технологии. -2008. -№ 4. -С. 4-6.

- Жибурт Е.Б. Концепция приказа Минздравсоцразвития России «О развитии клинической трансфузиологии»/Е.Б. Жибурт, А.А. Вергопуло//Менеджер здравоохранения. -2008. -№ 9. -С.28-31.

- Жибурт Е.Б. Качество трансфузионных сред и протоколы массивных трансфузий/Е.Б. Жибурт, А.А. Вергопуло, Т.Г. Копченко, М.Н. Губанова//Вестник хирургии имени И.И. Грекова. -2009. -Т. 168, № 2. -С. 75-77.

- Жибурт Е.Б. Гемопюр -кровезаменитель на основе гемоглобина/Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков/Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова. -2012. -Т. 7, № 2.-С. 70-77.

- Жибурт Е.Б. Эволюция тактики переливания эритроцитов в грудной и сердечно-сосудистой хирургии/Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков, В.И. Василашко и др.//Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. -2009. -Т. 4, № 2. -С. 47-49.

- Жибурт Е.Б. Возможное сокращение срока годности эритроцитов и управление их запасами в клинике/Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков, А.В. Караваев//Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2011; 6 (3): 29-31.

- Жибурт Е.Б. Какие эритроциты мы списываем?/Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков, А.В. Караваев//Вестник Росздравнадзора. -2011. -№2. -С. 64-66.

- Жибурт Е.Б. Эффективность переливания крови: роль организации процесса/Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков, А.В. Караваев//Вестник Национального медикохирургического центра им. Н.И. Пирогова. -2011. -Т. 6, № 4. -С. 69-71.

- Жибурт Е.Б. Эффективность внедрения аудита трансфузий эритроцитов в клиническую практику/Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков, А.Т. Коденев и др.//Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова. -2009. -Т. 4, № 2. -С. 74-78.

- Письмо Росздравнадзора от 10.07.2013 N 16И-746/13 "О новых данных лекарственных препаратов гидроксиэтилкрахмала”.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. №29 "Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии”.

- Приказ Минздрава России от 02.04.2013 № 183н "Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов”.

- Селиванов Е.А. Современное состояние донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации/Е.А. Селиванов, А.В. Чечеткин, М.Ш. Григорьян и др.//Трансфузиология. -2012. -Т. 13, № 3. -С. 4-14.

- Синауридзе Е. И. Усиление коагуляции, вызываемое переливанием искусственных плазмозамещающих растворов/Е.И. Синауридзе, А.Ю. Буланов, О.В. Щербакова и др.//Терапевтический архив. -2009. -Т. 81, № 1. -С. 52-5.5

- Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов” (ст. 9, ч. 2, п.7).

- Частная хирургия. Том 1/под редакцией Ю.Л. Шевченко.-СПб: Специальная литература., 1998 -518 с.

- Шевченко Ю.Л. Внедрение кровесберегающей идеологии в практику Пироговского центра/Ю.Л. Шевченко, Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков//Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. -2008. -Т. 3, № 1. -С. 14-21.

- Шевченко Ю.Л. Внедрение правил назначения компонентов крови в клиническую практику/Ю.Л. Шевченко, Е.Б. Жибурт, Е.А. Шестаков//Вестник хирургии имени И.И. Грекова. -2008. -№ 4.-С. 85-89.

- Шестаков Е.А. Срок хранения крови не влияет на эффективность лечения реципиентов трансфузий в кардиохирургической клинике/Е.А. Шестаков, В.Г. Гудымович, Е.Б. Жибурт//Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. -2012. -Т. 7, № 4. -С. 80-84.

- Abraham I. The cost of blood transfusion in Western Europe as estimated from six studies/I. Abraham, D. Sun//Transfusion. 2012; 52(9): 1983-8.

- Dellinger R.P. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012/R.P. Dellinger, M.M. Levy, A. Rhodes et al.//Crit Care Med. 2013; 41(2): 580-637.

- Fatalities Reported to FDA Following Blood Collection and Transfusion: Annual Summary for Fiscal Year 2011//http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvail-ability/ReportaProblem/TransfusionDonationFatalities/ucm302847.htm.

- Godier A. Management of massive bleeding in 2013: seven questions and answers/A. Godier, C.M. Samama, S. Susen//Transfus Clin Biol. -2013. -Vol. 20, № 2. -P. 55-58.

- Goodnough L.T. Blood management: transfusion medicine comes of age/L.T. Goodnough//Lancet. -2013. -Vol. 381, № 9880. -P. 1791-1792.

- Goodnough L.T. Concepts of blood transfusion in adults/L.T. Goodnough, J.H. Levy, M. Murphy//Lancet.-2013. -Vol. 381, № 9880. -P. 1845-1854.

- Goodnough L.T. Patient blood management/L.T. Goodnough, A. Shander//Anesthesiology. -2012. -Vol. 116, № 6. -P. 1367-1376.

- Goodnough L.T. Logistics of transfusion support for patients with massive hemorrhage/L.T. Goodnough, D.A. Spain, P. Maggio//Curr Opin Anaesthesiol. -2013. -Vol. 26, № 2. -P. 208-214

- Hiipala S.T. Hemostatic factors and replacement of major blood loss with plasma-poor red cell concentrates/S.T. Hiipala, G.J. Myllylä, E.M. Vahtera//Anesth Analg.-1995.-Vol. 81, №4.-P. 360-365.

- Ho K.M. Concentration-dependent effect of hypocalcaemia on mortality of patients with critical bleeding requiring massive transfusion: a cohort study/K.M. Ho, A.D. Leonard//Anaesth Intensive Care. -2011. -Vol. 39, № 1. -P. 46-54.

- Huber-Wagner S. Massive transfusion in trauma patients/Huber-Wagner S., Kanz K.G.//ISBT Science Series.-2007. -Vol. 2, № 2. -P. 98-103.

- MacIvor D. How do we integrate thromboelastography with perioperative transfusion management?/D. MacIvor, A. Rebel, Z. Hassan//Transfusion. -2013. -Vol. 53, № 7. -P. 1386-1392.

- Mehr C.R. Balancing risk and benefit: maintenance of a thawed Group A plasma inventory for trauma patients requiring massive transfusion/C.R. Mehr, R. Gupta, F.M. von Recklinghausen//J Trauma Acute Care Surg. -2013. -Vol. 74, № 6. -P. 1425-1431.

- Morgan T.J. The ideal crystalloid -what is 'balanced’?/T.J. Morgan//Curr Opin Crit Care. -2013. -Vol. 19, № 4. -P. 299-307.

- Patient blood management guidelines. Module 1. Critical bleeding/Massive blood transfusion. Australian National blood authority. Canberra, 2011. -104 p.

- Phillips D.P. Crystalloids vs. colloids: KO at the twelfth round?/D.P. Phillips, A.M. Kaynar, J.A. Kellum, H. Gomez//Crit Care. -2013. -Vol. 17, № 3. -P. 319.

- Rahbar M.H. A latent class model for defining severe hemorrhage: experience from the PROMMTT study/M.H. Rahbar, D.J. del Junco, H. Huang et al.//J Trauma Acute Care Surg. -2013. -Vol. 75, № 1. -Suppl 1. -P. 82-88.

- US Department of Health and Human Services. The 2011 National Blood Collection and Utilization Survey Report. Washington, DC: DHHS, 2013: 87 p.

- Vamvakas E.C. Reasons for moving toward a patient-centric paradigm of clinical transfusion medicine practice/E.C. Vamvakas//Transfusion. -2013. -Vol. 53, № 4. -P. 888-901.

- Yang L. Is fresh-frozen plasma clinically effective? An update of a systematic review of randomized controlled trials/L. Yang, S. Stanworth, S. Hopewell//Transfusion. -2012. -Vol. 52, № 8. -P. 1673-1686.