Мещовское Ополье - основные этапы освоения в IX-XIII вв. по археологическим данным

Автор: Прошкин О.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Мещовское ополье расположено на северо-западной оконечности Среднерусской возвышенности. В ополье выделено шесть сложных типов ландшафтов.Преобладающими типами почв являются серые и светло-серые лесные, дерновоподзолистые луговые. Период IX-XIII вв. делится на два хронологических этапа - славянский (IX - первая половина XI в., 30 памятников и 4 клада) и древнерусский(вторая половина XI - XIII в., 82 памятника и 2 клада). Для выделенных этапов характерен специфический набор предметов материальной культуры. Датирующие материалы на памятниках IX - первой половиной XI в. - лепная и раннекруговая керамика,украшения, детали поясного набора, детали костюма, предметы быта. Планировочная структура поселений этого периода не исследована. Погребальный обряд раннего периода представлен остатками кремаций, совершенных на стороне и помещенных подкурганные насыпи. В XI в. начинает распространяться круговая посуда. Среди находок - украшения, детали пояса и костюма, предметы вооружения и конского снаряжения, предметы быта и орудия труда, импорты. На городищах Серенск и Спас-Городокобнаружены постройки различного назначения, изучены оборонительные сооружения. Серенское городище имеет типичную для древнерусских городов топографическую структуру: укрепленные детинец с усадебно-дворовой застройкой и окольный город, а также примыкающие к ним селища-посады и слободы. Усадебно-дворовая застройка отмечена и на городище Спас-Городок. Погребальный обряд древнерусского периода представлен трупоположениями под курганами. Основой процесса заселения Мещовского ополья в рассматриваемый период являлись природный и экономический факторы.

Мещовское ополье, городище, селище, курганный могильник, клад, ландшафт, славянский этап, древнерусский этап

Короткий адрес: https://sciup.org/143164017

IDR: 143164017

Текст научной статьи Мещовское Ополье - основные этапы освоения в IX-XIII вв. по археологическим данным

Мещовское ополье расположено в пределах северо-западной оконечности Среднерусской возвышенности. Свое название получило от расположенного в его центральной части древнего города Мещовска. Является самым высоким и значительным по площади (около 3,4 тыс. кв. км) из известных ополий Восточной Европы. Его рельеф представляет собой пологохолмистую равнину с преобладающими абсолютными высотами 200–230 м над уровнем моря. В четвертичный период территория ополья неоднократно подвергалась в той или иной степени влиянию процессов оледенений. Наибольшее значение в формировании современного рельефа ополья сыграл Московский ледник (Есипов, Прошкин, 2009. С. 101).

В ландшафтно-геоморфологическом плане в пределах Мещовского ополья выделено шесть сложных типов ландшафтов: тип 1 – аккумулятивная, озерноводноледниковая с отдельными озо-камовыми холмами, слаборасчлененная равнина; тип 2 – пологохолмистая моренная равнина; тип 3 – пологоволнистая, моренно-водноледниковая равнина; тип 4 – пологоволнистая эрозионная равнина; тип 5 – плоские, пологонаклонные придолинные зандры, сильнорасчле-ненные; тип 6 – долинный комплекс аккумулятивно-эрозионных речных террас. Для всех типов ландшафтов характерны четыре типа биотопов: тип 1 – открытые распаханные земли водоразделов; тип 2 – островные леса, имеющие небольшое распространение; тип 3 – долины рек с террасированными склонами; тип 4 – долины мелких рек и их крутые склоны, которые интересны как рельеф, созданный эрозией и существенно переработанный склоновыми процессами (Там же. С. 101–103).

Многими исследователями отмечено, что наибольшая концентрация археологических памятников IX–XIII вв. наблюдается в районах с наиболее плодородными и удобными для земледелия почвами и рельефом ( Седов , 1987. С. 27). Мещовское ополье в этом отношении также не является исключением. Преобладающими типами почв здесь являются серые и светло-серые лесные на суглинистой основе, встречаются богатые гумусовые лесные почвы мощностью до 0,5 м и более в местах расположения намытых почв, а также дерново-подзолистые луговые.

Начало заселения и хозяйственного освоения территории Мещовского ополья, по археологическим данным, прослеживается с эпохи каменного века. Но наиболее интенсивный характер оно приобрело в эпоху железного века, когда данную территорию заняло население, оставившее памятники мощинской культуры. Следующий этап освоения ополья прослеживается на материалах памятников, оставленных уже славянским населением в IX – первой половине XI в. Однако следует указать на неизученность такого промежутка времени, как VII–VIII вв., непосредственно предшествовавшего проникновению в Верхнее Поочье роменского или родственного ему населения. Во второй половине XI – XIII в. происходит дальнейшее освоение ополья населением, основу которого здесь составляли вятичи.

История изучения археологических памятников рассматриваемого периода на территории Мещовского ополья уходит своими корнями в последнюю четверть XIX столетия. В 1880-х гг. первые раскопки на Серенском городище провел Н. И. Булычев ( Булычев , 1899). Однако первые материалы, касающиеся широкого освоения ополья в рассматриваемый период, были получены только в 1930-х гг. в процессе проведения археологических разведок экспедицией ГАИМК по берегам р. Оки, а также раскопок П. Н. Третьякова на городище

Спас-Городок близ устья р. Угры ( Герасимов и др ., 1941). Тогда же К. Я. Виноградовым были раскопаны курганы у д. Кудиново, содержавшие остатки погребений по обряду кремации умерших, отнесенных В. В. Седовым к «ран-невятическим» ( Седов , 1973. С. 13). Затем, в конце 1950-х – начале 1960-х гг., памятники конца I тыс. н. э. – городище и курганный могильник у д. Вороново – исследовались Т. Н. Никольской ( Никольская , 1958. С. 7–8; 1964. С. 75).

Археологическая карта Мещовского ополья значительно пополнилась в процессе работ над созданием областного «Свода памятников археологии» в 1970–1980-х гг. В результате археологических разведок были открыты и обследованы новые памятники IX–XIII вв. ( Есипов , 1975; Фролов , 1975). Большой вклад в изучение древнерусского периода истории ополья внесли исследования Т. Н. Никольской и Т. М. Хохловой на городище и селищах 1, 2 в д. Серенск, проводившиеся с небольшими перерывами с 1965 по 2011 г. ( Никольская , 1981. С. 136–141; Хохлова , 2001; АКР. 2006. С. 176–180). В 1978–1979 гг. Т. Н. Никольской проводились исследования еще одного древнерусского укрепленного центра – городища Спас-Городок ( Никольская , 1981. С. 164–167 и др.). Новые материалы рассматриваемого периода были также получены при археологических исследованиях на территории ополья в 1990–2000-х гг. ( Есипов , 1991; Прошкин , 1994. С. 10–17; 2002 и др.).

По имеющимся археологическим материалам, рассматриваемый хронологический отрезок времени – IX–XIII вв. – следует разделить на два основных периода – ранний (IX – первая половина XI в.) и поздний (вторая половина XI – XIII в.). Для раннего периода характерно наличие признаков роменской культуры на поселениях и в погребальном обряде местного населения, традиции которой продолжались до прекращения ее существования во второй четверти XI столетия. Поздний период характеризуется широким распространением элементов древнерусской культуры со второй половины XI столетия – времени включения этой территории в состав Киевской Руси после походов Владимира Мономаха. В XII–XIII вв. материальная культура поселений ополья имела полностью древнерусский облик. Для каждого из выделенных периодов характерен свой специфический набор предметов материальной культуры.

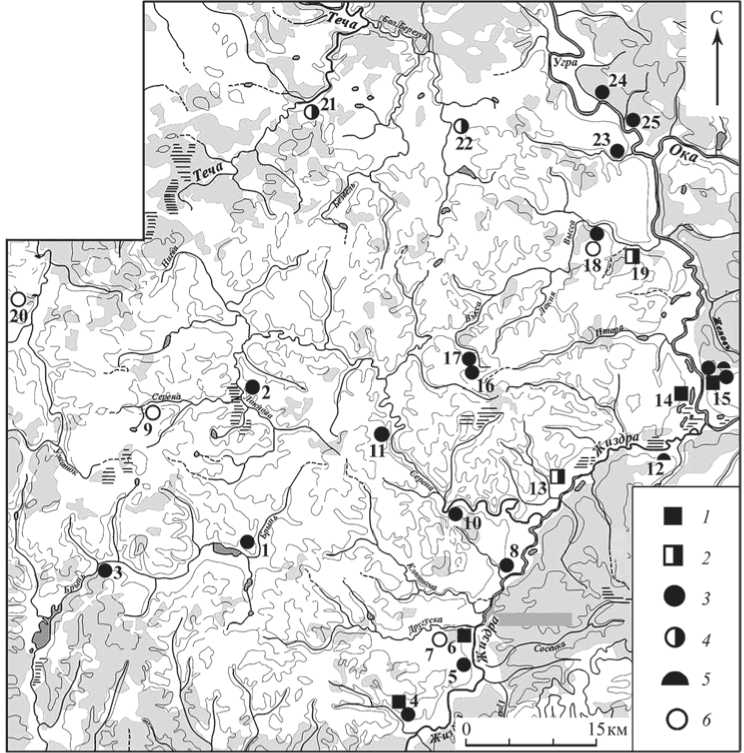

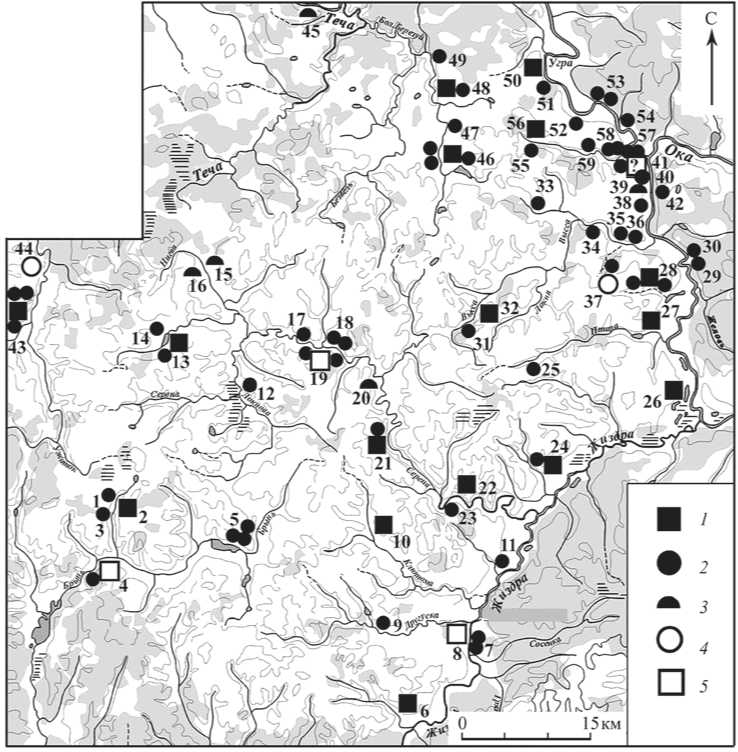

К раннему периоду относится 30 археологических памятников, 23 из которых располагаются непосредственно на территории ополья, а семь примыкают к нему. В их числе шесть городищ, 22 селища и два курганных могильника. Существенным дополнением служат четыре клада монет (рис. 1).

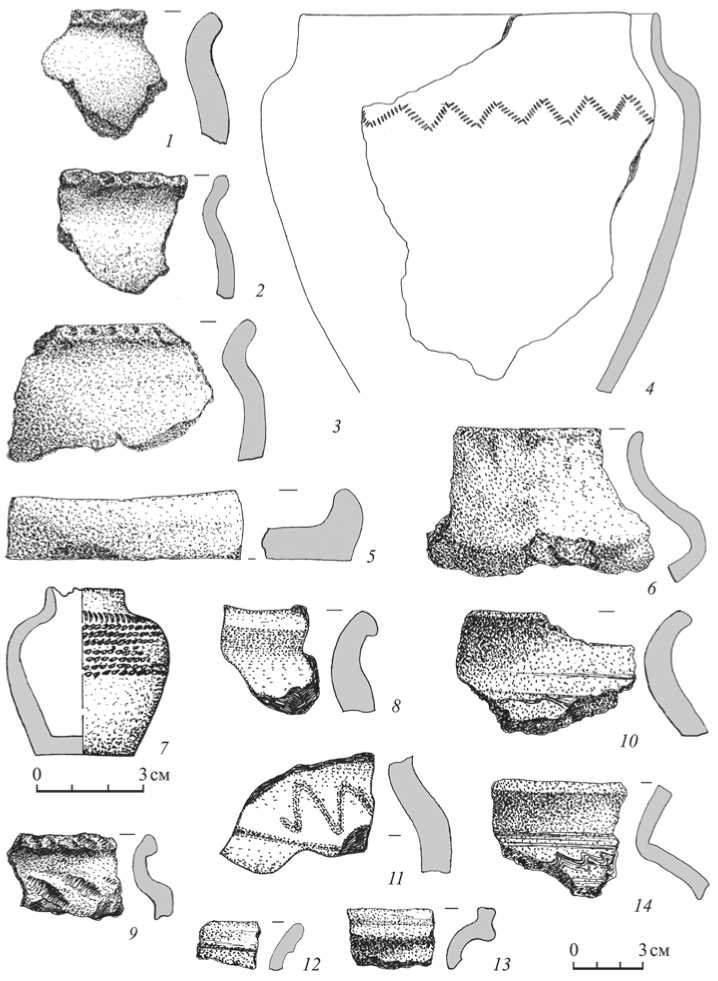

Основанием для датировки памятников IX – первой половиной XI в. служит в первую очередь керамика. По технологии изготовления делится на лепную и круговую. Лепная посуда преобладает в количественном отношении. Круговая посуда этого периода изучена еще достаточно слабо. В первую очередь, это местная грубая круговая керамика, вероятно подражающая древнерусским аналогам, и отдельные единичные находки фрагментов венчиков ранней древнерусской посуды совершенно иной технологической традиции (импорт?).

По технологии изготовления лепная керамика представлена фрагментами и частями сосудов, в основном с грубой и неровной поверхностью, с тестом, сильно насыщенным дресвой, шамотом и органикой. Встречена также керамика, выполненная технологически лучше предыдущей, – с ровной и затертой

Рис. 1. Мещовское ополье. Ландшафтная карта и памятники археологии раннего периода

Условные обозначения : 1 - городище; 2 - городище с единичными находками этого периода; 3 - селище; 4 - селище с единичными находками этого периода; 5 - курганный могильник; 6 - клад

1 - Левково 2; 2 - Баранцево 1; 3 - Брынь; 4 - Волконское, городище, селище; 5 - Де-шовки 3; 6 - Козельск; 7 - Козельск (окрестности); 8 - Нижние Прыски 2; 9 - Колодези; 10 - Клыково; 11 - Пронино; 12 - Кудиново; 13 - Подборки; 14 - Перемышль; 15 - Вороново, городище, селища 1, 2, курганный могильник; 16 - Антопьево 1; 17 - Антопьево 2; 18 - Слободка 2; 19 - Воротынск; 20 - Сельцо Кольцово; 21 - Курбатово; 22 - Машкино; 23 - Козло-во 2; 24 - Красный Поселок 1; 25 - Красный Поселок 2

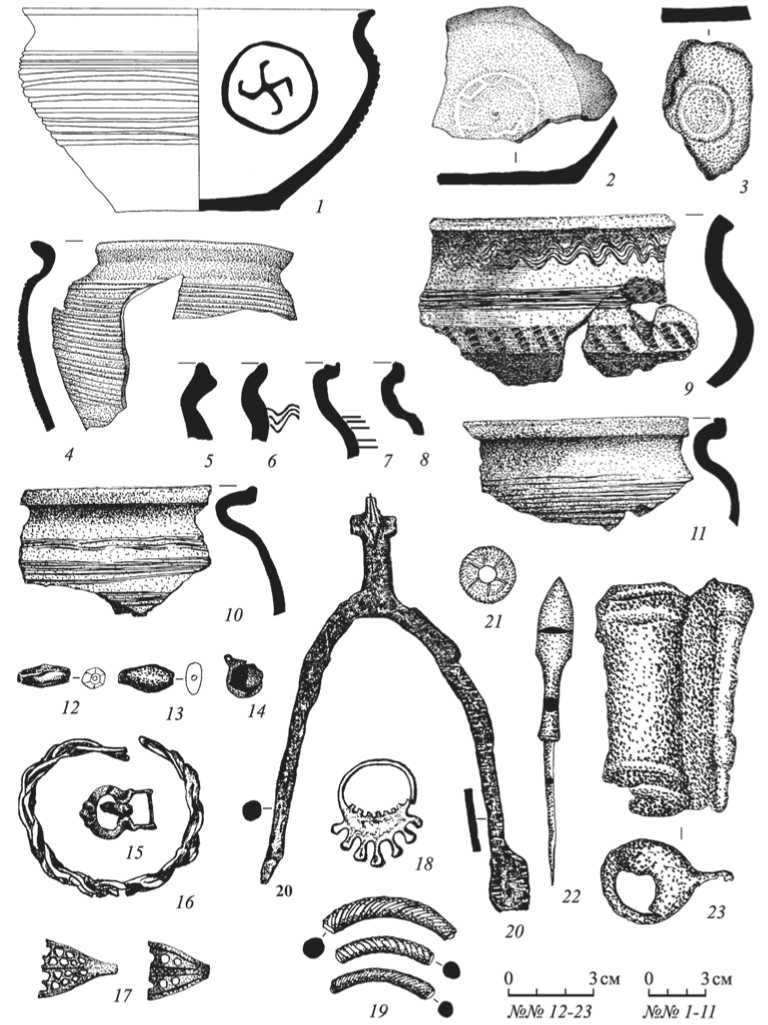

поверхностью, мелкозернистыми примесями, хорошо обожженная. По морфологическим признакам выделяются горшки, миски и сковороды (рис. 2, 1–9 ). Интересен единичный экземпляр кубковидного сосуда (рис. 2, 6 ). Аналогии лепной керамике с территории Мещовского ополья известны на многих памятниках роменской культуры, как на основной ее территории, так и в Верхнем Поочье ( Григорьев , 2000. Рис. 51; 2005. Рис. 50–52).

Если лепная керамика представлена практически на всех памятниках этого времени и является основным хронологическим и культурным индикатором, то находки грубой круговой керамики этого периода известны лишь с нескольких поселений. Грубая круговая (раннекруговая) керамика является одним из важных признаков, позволяющих датировать поселения XI в. и, вероятно, его первой половиной (рис. 2, 10, 11, 14 ). По технологии изготовления раннекруговая керамика выделяется, как правило, грубой и иногда неровной поверхностью, тестом, насыщенным минеральными примесями, слабым обжигом. Орнаментирована по тулову сочетанием волны и прямых линий. Вероятно, что с рубежа X–XI вв. здесь появляются сосуды более профилированных, «резких» форм, подражающих или имитирующих профили ранних древнерусских сосудов (рис. 2, 12, 13 ). По типологии И. Г. Сарачева – это типы венчиков 2, 4, 5а, 7 второй половины X – XI в. ( Сарачев , 2000. Рис. 62).

Кроме керамики, на ряде поселений найдены нумизматические материалы, украшения, детали поясного набора, детали костюма, предметы быта.

Нумизматические материалы представлены фрагментами четырех кладов (Козельск, Слободка 2, Сельцо Кольцово, Колодези) и отдельными находками куфических монет на поселениях (Подборки, Курбатово). Все клады, кроме Колодезей, относятся к четвертому периоду распространения куфических монет в Восточной Европе – с 939 г. до конца X в. ( Янин , 1956. С. 128). Клад из Колодезей относится уже к середине – второй половине XI в. и является кладом длительного накопления (куфические, западноевропейские, византийские монеты), где младшая монета – милиарисий Василия II (976–1025 гг.) ( Кропоткин , 1967. С. 48–49).

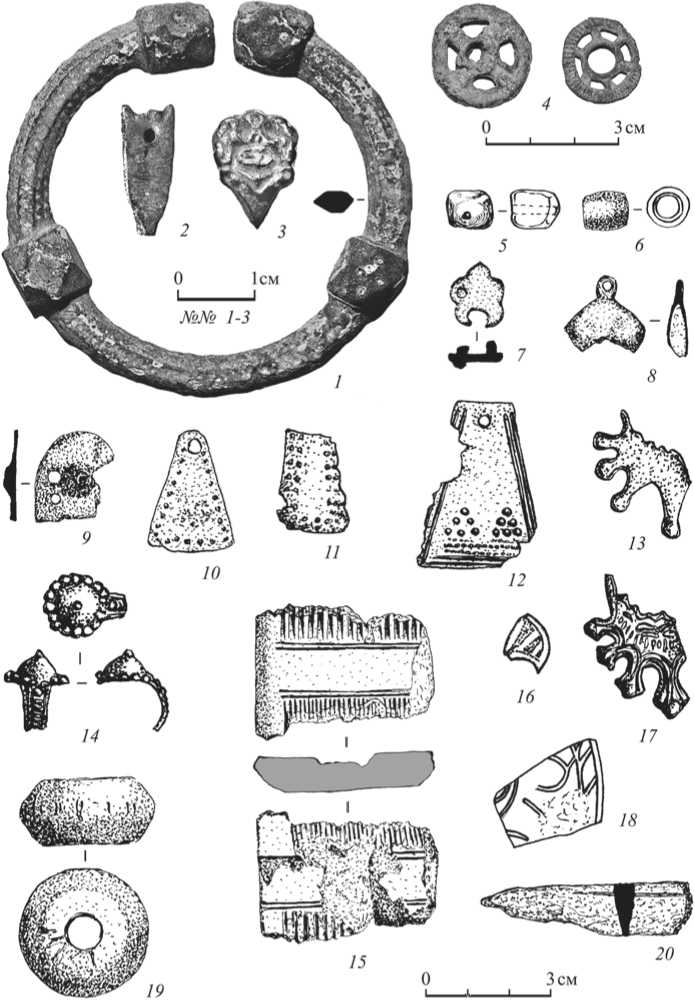

К украшениям относятся находки различных бус – зеленостеклянной «лимонки», синестеклянной, кубической со срезанными углами (рис. 3, 5 ) и др., бронзовые, уплощенные подвески-бубенчики (рис. 3, 8 ), трапециевидные подвески (рис. 3, 10–12 ), фрагмент, вероятно, колпачковой привески (рис. 3, 9 ), фрагмент височного кольца «деснинского» типа (рис. 3, 17 ), фрагмент серебряной лучевой серьги (рис. 3, 13 ) и другие предметы. Детали поясного набора представлены двумя накладками – бронзовой сердцевидной накладкой с выемкой у основания и каплевидными выступами по краям (рис. 3, 7 ) и серебряной сердцевидной накладкой с растительным орнаментом с «двулистником» в его основании (рис. 3, 3 ), а также выполненным из белого металла ременным трапециевидным наконечником с фигурным оформлением нижнего края (рис. 3, 2 ). К деталям костюма следует отнести бронзовую подковообразную фибулу, многогранную в поперечном сечении с гранеными головками, с треугольным и «глазковым» орнаментом на поверхности (рис. 3, 1 ). Из предметов быта следует отметить такие находки, как фрагмент бронзового круглого орнаментированного зеркала (рис. 3, 18 ), костяной гребень (рис. 3, 15 ), железный нож (рис. 3, 20 ).

Рис. 2. Мещовское ополье. Фрагменты лепных ( 1-9 ) и круговых ( 10-14 ) сосудов раннего периода

1–3, 5, 6, 10, 12, 14 – Красный Поселок 3; 4 – Подборки; 7, 8, 11 – Слободка 2; 9, 13 – Нижние Прыски 2

Рис. 3. Мещовское ополье. Отдельные находки IX–XI вв.

1–3 – Курбатово; 4 – Козлово 2; 5–11, 15, 19, 20 – Красный Поселок 3; 12–14, 16, 18 – Слободка 2; 17 – Нижние Прыски 2

На основании многочисленных аналогий эти предметы имеют относительную датировку (IX – первая половина XI в.) и определенные ареалы распространения (Восточная и Северная Европа) ( Мальм , 1967. С. 159–161; Равдина , 1975. С. 119; Шинаков , 1980. С. 121–122. Рис. 2; Шмидт , 2008. С. 39, 135. Табл. 7, 12 и др.).

Большой интерес представляют находки двух бляшек-«колесиков» в культурном слое селища Козлово 2 (рис. 3, 4 ). По О. А. Щегловой, это «круглые нашивки-колесики» с круглым центральным и рядом сегментовидных отверстий по краю. Входят в набор свинцово-оловянных украшений, составляющих специфику «северного региона», в частности Причудья и Приладожья, но развившихся из «южных» прототипов ( Щеглова , 2002. С. 145).

Планировочная структура поселений этого периода не исследована. Остатков жилых, хозяйственных и иных построек пока не обнаружено, кроме единственной, вероятно хозяйственной, ямы (№ 12) на селище Красный Поселок 3. В ее заполнении найдены фрагменты лепных сосудов роменского облика, трапециевидная привеска (рис. 3, 10 ), фрагмент ножа (рис. 3, 20 ), а на дне лежал каменный (песчаник) жернов ( Прошкин , 2002. С. 25–26).

Погребальный обряд раннего периода представлен остатками кремаций, совершенных на стороне и помещенных в курганные насыпи. Так, в одном из курганов у д. Вороново находились фрагменты лепных сосудов, а также целый сосуд «роменского типа» с кальцинированными костями ( Никольская , 1958. С. 7–8). В курганах у д. Кудиново также были найдены остатки трупосожжений, помещенных как в глиняные урны, так и без них ( Седов , 1973. С. 13).

В XI в. происходит смена культуроопределяющих типов. В первой половине этого столетия еще сохраняются признаки, характерные для раннего периода освоения ополья, – лепная посуда роменского типа в сочетании с находками фрагментов раннекруговой посуды и такими украшениями, как кольцо (серьга) «деснинского» типа и др. Условно завершающий этап раннего периода (первая половина – середина XI в.) можно назвать «построменским», когда основные признаки роменской культуры уже сходят на нет и постепенно начинают распространяться элементы древнерусской культуры. В первую очередь об этом свидетельствуют находки на поселениях раннего периода таких предметов XI в., как широкорогая привеска-лунница (рис. 3, 16 ), бусы золотостеклянные бочонковидные (рис. 3, 6 ), шиферные пряслица (рис. 3, 19 ) и т. п.

В поздний период наблюдается более мощная «волна» освоения Мещовско-го ополья. К данному периоду относится 77 поселений (20 городищ и 57 селищ), пять курганных могильников и два клада (рис. 4). Основанием для датировки памятников второй половиной XI – XIII в. служат находки предметов т. н. общедревнерусских типов. Наиболее широкое распространение их на территории ополья начинается не ранее второй половины XI в.

Вероятно, что в XI в. начинает распространяться круговая посуда разных форм и пропорций, по технологическим данным сильно отличающаяся от раннекруговой посуды. В частности, об этом свидетельствует хороший горновый обжиг, более тщательная обработка поверхности, уменьшение в тесте различных примесей и т. п. Наиболее широкое распространение она получает в XII в. Керамика XII–XIII вв. представлена фрагментами и целыми формами сосудов

Рис. 4. Мещовское ополье. Ландшафтная карта и памятники археологии позднего периода

Условные обозначения : 1 - городище; 2 - селище; 3 - курганный могильник; 4 - клад; 5 -городища - летописные пункты

1 - Асаново; 2 - Кириллово 1; 3 - Кириллово; 4 - Брынь, городище, селище; 5 - Левково 1-3; 6 - Волконское; 7 - Дешовки 1, 2; 8 - Козельск; 9 - Староселье; 10 - Ерлыково; 11 - Нижние Прыски 2; 12 - Баранцево 1 (Рень); 13 - Мещовск, городище, селище; 14 - Серебряно; 15 - Ва-сильевское-Паршино; 16 - Васильевское-Лобаново; 17 - Староселье; 18 - Никольское 2, 3; 19 -Серенск, городище, селища 1, 2; 20 - Марфинка; 21 - Пронино, городище, селище; 22 - Бур-нашево; 23 - Клыково; 24 - Подборки, городище, селище; 25 - Никольское; 26 - Перемышль; 27 - Подгоричи; 28 - Желохово, городище, селища 1, 2; 29 - Андреевское 3; 30 - Андреевское 4; 31 - Спас 2; 32 - Спас; 33 - Рождествено; 34 - Слободка 2; 35 - Воротынск 2; 36 - Воротынск 4; 37 - Льговка; 38 - Рядово; 39 - Слевидово; 40 - Городок; 41 - Спас-Городок, городище, селище; 42 - Желыбино 1; 43 - Серпейск, городище, селища 1-3; 44 - Писково; 45 - Чемоданово 1; 46 -Гришово, городище, селища 2-4; 47 - Машкино; 48 - Городище, городище, селище; 49 - Троски-но; 50 - Свинухово 1; 51 - Якшуново 2; 52 - Обухово; 53 - Красный Поселок 1, 2; 54 - Красный Поселок 3; 55 - Муромцево; 56 - Мордвиново; 57 - Угра 1-3; 58 - Росва 1, 2; 59 - Козлово 2

(рис. 5, 1–11 ). Аналогии ей известны на многих древнерусских поселениях как на верхней Оке, так и за ее пределами ( Лапшин , 1992. Рис. 1, 3 ; Прошкин , 2001. Рис. 11, 13–16 ; Коваль , 2008. Рис. 1, 4 и др.).

На поселениях позднего периода найдено большое число различных украшений, деталей пояса и костюма, предметов вооружения и конского снаряжения, предметов быта и орудий труда, а также предметов импорта. В числе украшений – различные типы бус: шаровидные белостеклянные прозрачные, бипирамидальные многогранные сердоликовые (рис. 5, 12, 13 ) и др., металлические привески-бубенчики (рис. 5, 14 ), проволочные витые (рис. 5, 16 ) и плетеные браслеты, решетчатые перстни (рис. 5, 17 ), лопастные височные кольца (рис. 5, 18 ). С XII в. здесь широко распространяются стеклянные браслеты (рис. 5, 19 ). С поясами связаны многочисленные находки различных пряжек и бляшек, с костюмом – пуговиц, накладок и т. п., выполненных из металлов и кости (рис. 5, 15, 21 ).

Из предметов вооружения и конского снаряжения наиболее многочисленными категориями находок являются наконечники стрел разных типов (рис. 5, 22 ), удила, стремена, шпоры (рис. 5, 20 ). Из предметов быта следует отметить такие находки, как калачевидные и овальные кресала, шиферные пряслица, навесные пружинные замки типов Б и В и ключи к ним (рис. 5, 23 ) и др. Орудия труда представлены находками железных серпов, кос, различных инструментов, каменных жерновов и т. п.

Типология и хронология данных предметов хорошо разработана на материалах раскопок древнерусских поселений и курганных могильников, а также кладов, в том числе и на территории Мещовского ополья, чему посвящено множество работ ( Равдина , 1975; Пуцко, Хохлова , 1996; Зайцева, Сарачева , 2011 и др.).

Большой интерес представляют находки с городищ Серенск и Спас-Городок, свидетельствующие о широких торговых связях населения ополья: серебряная денежная гривна новгородского типа, медные кресты-энколпионы, янтарные крестики, фрагменты восточной посуды и амфор, стеклянная иконка и многое другое ( Никольская , 1981. Рис. 88, 8, 36, 37 ; 103, 5–8, 10 ; Коваль , 2010. Рис. 26, 1 ; 41, 5 . Илл. 27, 2 и др.).

Известно два клада этого периода. Льговский клад состоит из западноевропейских денариев чекана 1030–1080-х гг. и фрагментов бронзовых украшений. Г. Ф. Корзухина отнесла его к группе кладов XI – начала XII в. ( Маслов , 1948. С. 105–106; Корзухина , 1954. С. 93). Клад найден, вероятно, на территории селища Льговка, которое по керамическому материалу относится к древнерусскому времени. Другой клад, найденный в д. Писково, состоит только из одних украшений, выполненных из серебра, – браслета и трех перстней. По Г. Ф. Корзухиной, относится к группе кладов 1170–1240-х гг. ( Корзухина , 1954. С. 140, карта 4).

Наиболее изученными в археологическом отношении поселениями позднего периода являются Серенск и Спас-Городок, где обнаружено большое число различных по своему назначению построек, изучены оборонительные сооружения. Серенское городище имеет типичную для древнерусских городов топографическую структуру: укрепленные детинец (площадь 0,31 га) и окольный город (площадь 3,6 га), а также примыкающие к ним селища-посады и слободы

Рис. 5. Мещовское ополье. Отдельные находки позднего периода

1–4, 10, 11, 19, 23 – Никольское 2; 5–8 – Слободка 2; 9, 12, 15, 17 – Красный Поселок 3;

13, 14, 16 – Серенск; 18, 20–22 – Спас-Городок

(Серенск 1, 2, Никольское 2, 3 общей площадью около 35 га) ( Хохлова , 2001. С. 47–48). Преобладающей застройкой детинца была усадебно-дворовая, подчиненная конфигурации оборонительных сооружений и форме площадки мыса детинца ( Зайцева, Сарачева , 2011. Рис. 12, 13 и др.). На городище обнаружены следы широкого ремесленного производства (Там же. С. 35–65). Культурный слой селищ-посадов также содержит многочисленные материалы древнерусского времени ( Прошкин , 2000. Рис. 30-51 и др.; Хохлова , 2001. Рис. 2, 3 ). Городище и селища 1, 2 в д. Серенск, а также селища 2, 3 в с. Никольское являются остатками одноименного летописного пункта, впервые упоминаемого под 1208 г., где он назван «городом» (ПСРЛ. 1995. С. 127).

Аналогична Серенскому детинцу и внутренняя усадебно-дворовая застройка мысовой части городища Спас-Городок (площадь 0,45 га), где исследованные Т. Н. Никольской постройки располагались параллельно краю площадки мыса ( Никольская , 1980. С. 111, 114 и др.). В числе разнообразных находок древнерусского времени – предметы, свидетельствующие о развитии на поселении ремесел и торговых связей: серебряная денежная гривна новгородского типа и др. ( Никольская , 1980. С. 11 и др.; Зайцева, Сарачева , 2011. С. 67-69 и др.).

К городищу примыкает селище-посад площадью более 3 га. В археологическом отношении оно обследовано слабо (застроено). В числе подъемного материала – фрагменты стеклянных браслетов, фрагмент семилопастного височного кольца, костяная орнаментированная пуговица (рис. 5, 21 ), фрагменты посуды XII–XIII вв. ( Прошкин , 2001. Рис. 47; фонды Калужского объединенного музея-заповедника, коллекция Кп 236).

По мнению исследователей, поселение Спас-Городок может быть остатками древнерусского летописного «Воротинеска», впервые упоминаемого в летописи под 1155 г. (ПСРЛ. 1962. С. 479; Раппопорт , 1961. С. 33).

Опорными пунктами освоения ополья в поздний период, кроме Серенска и Спас-Городка, вероятно, являлись Козельск и Брын, остатками которых являются городища сложного типа с примыкающими к ним селищами-посадами. Серенск возник в центре ополья, а Спас-Городок, Козельск и Брын – на его окраинах.

Погребальный обряд позднего периода на ополье представлен трупоположе-ниями, помещенными под курганные насыпи. Погребения содержат различный инвентарь – украшения, детали костюма, предметы быта – и датируются в пределах второй половины XI - XIII в. ( Булычев , 1899. С. 35-37, 43-44; Недошивина , 1981. С. 5–6). Известны биритуальные погребения второй половины XI – начала XII в. из курганного могильника Слевидово ( Изюмова , 1970).

Основой процесса заселения Мещовского ополья и развития поселений в IX–XIII вв. являлись два основных фактора: природный и экономический.

Природный фактор

Играл ли данный фактор ведущую роль в процессе освоения ополья в IX– XIII вв., пока сказать сложно. На основе совмещения топографии памятников археологии с рельефно-ландшафтной ситуацией выявляется следующее. Подавляющее большинство памятников как раннего, так и последующего периодов приурочены к долинным комплексам аккумулятивно-эрозионных речных террас, т. е. к шестому типу сложных ландшафтов ополья. Все известные поселения раннего периода (кроме Красного Поселка 3) располагаются на надпойменных террасах и, соответственно, связаны с другими типами сложных ландшафтов – с пологоволнистой эрозионной равниной в южной половине ополья (четвертый тип ландшафтов) и с пологоволнистой моренно-водноледниковой равниной (третий тип ланшафтов) северо-восточной части ополья. Только три поселения (городище Перемышль, селища Красный Поселок 1, 3) находятся в пределах долинных комплексов ландшафтов пойм и надпойменных террас.

В расположении памятников позднего периода наблюдаются некоторые отличия от расположения памятников раннего периода. Так, большинство поселений приурочено к долинным комплексам более мелких рек – притоков Оки, Угры и Жиздры. Например, в бассейне р. Серены насчитывается 16, а в бассейнах рек Брынь и Большой Березуй – по 8 памятников. Значительное число поселений (17) связано с пологоволнистой эрозионной равниной раннемосковского времени в южной половине ополья. Если в IX–X вв. центр ополья практически не был заселен, то для позднего периода характерно появление здесь большого числа поселений. Почти все они связаны непосредственно с двумя типами ландшафтов – пологохолмистой моренной равниной раннемосковского времени и пологоволнистой моренно-водноледниковой равниной. Следует отметить, что с данным типом ландшафта связано значительное число памятников (27) ополья позднего периода. Число поселений, связанных только с долинными комплексами, также увеличивается по сравнению с числом поселений раннего периода. Наибольшая концентрация памятников данного типа ландшафтов наблюдается в северо-восточной части ополья, в приустьевой части р. Угры (1 городище, 12 селищ).

Ни для раннего и ни для позднего периодов освоения ополья не наблюдается продвижения населения в его северо-западную часть, в зону развития озо-камовых образований – озерно-водноледниковую равнину времен отступания Московского ледника. Для этой территории характерны сильная заболоченность и наличие суглинистых почв. Неизвестны также памятники и на крупнохолмистых равнинах, сложенных моренными суглинками и валунами.

Экономический фактор

Данный фактор играл ведущую роль, в первую очередь при выборе удобных мест для поселений. Несомненно, что при этом учитывался весь имеющийся комплекс природных условий: рельеф (стратегическое положение и возможность строительства оборонительных сооружений), наличие определенных типов почв (ведение хозяйства, основу которого составляли земледелие и животноводство), крупных или мелких водотоков (развитие промыслов, торговли и т. п.) и других. Все вместе это достаточно сильно влияло на формирование социально-экономического уклада как отдельных поселений, так и всего ополья в целом.

Большинство известных поселений раннего и позднего периодов располагаются на надпойменных террасах самых крупных рек ополья (Ока, Угра, Жиздра)

и их наиболее крупных притоков. Наибольшая концентрация памятников наблюдается на восточной и северо-восточной окраинах ополья, что наиболее четко прослеживается по расположению памятников древнерусского времени. Именно в этих частях ополья присутствуют основные типы наиболее плодородных гумусовых лесных почв пологоволнистых равнин и аллювиальных широких речных пойм. Следует отметить, что только в восточной части ополья известны городища, на которых найдена лепная роменская керамика (Волконское, Козельск, Перемышль, Вороново). Только в этой части ополья прослеживается наибольшее число гнезд поселений, сформировавшихся в поздний период. Район достаточно плотной концентрации памятников позднего периода также расположен на северо-востоке ополья.

Взаимосвязь природного и экономического факторов является не только основой заселения и развития поселенческой структуры территории Мещовского ополья в IX–XIII вв., но также показывает изначальный путь его освоения славянским населением в IX в. – с р. Оки на юго-запад по р. Жиздре и на северо-запад по р. Угре. В древнерусский период освоение ополья продолжалось приблизительно по такой же схеме. Но в XIII в. ведущую роль в этом процессе уже играли крупные поселения, летописные пункты – Серенск, Воротынск, Козельск и Брын.

Список литературы Мещовское Ополье - основные этапы освоения в IX-XIII вв. по археологическим данным

- АКР. Калужская область. М.: ИА РАН, 2006. 310 с.

- Булычев Н. И., 1899. Журнал раскопок по части водораздела верхних притоков Волги и Днепра. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. 81 с.

- Герасимов М. М., Воеводский М. В., Третьяков П. Н., 1941. Долина р. Оки//Археологические исследования в РСФСР в 1934-1936 гг. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 40-53.

- Григорьев А. В., 2000. Северская земля в VIII -начале XI века по археологическим данным. Тула: Гриф и К. 263 с.

- Григорьев А. В., 2005. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I -начале II тыс. н. э. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». 207 с.

- Есипов В. П., 1975. Отчет об археологических разведках в Калужской области. 1974-75 гг.//Архив ИА РАН. Р-1. № 6315.

- Есипов В. П., 1991. Отчет об археологических разведках в Бабынинском, Козельском и Мещовском районах Калужской области в 1991 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 16548.

- Есипов В. П., Прошкин О. Л., 2009. Мещовское ополье: ландшафтно-геоморфологическая ситуация и археологические памятники IX-XIII вв.//Труды регионального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. Вып. 10. Калуга: Калужский научный центр. С. 101-117.

- Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело «Земли вятичей» второй половины XI -XIII вв. М.: Индрик. 404 с.

- Изюмова С. А., 1970. Курганны у д. Слевидово//СА. № 4. С. 237-238.

- Коваль В. Ю., 2008. Светлоглиняная керамика в Подмосковье: Звенигородский регион//АП. Вып. 4. М.: ИА РАН. С. 161-180.

- Коваль В. Ю., 2010. Керамика Востока на Руси. IX-XVII века. М.: Наука. 269 с.

- Корзухина Г. Ф., 1954. Русские клады IX-XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 226 с.

- Кропоткин В. В., 1967. Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры. М.: Наука. 135 с.

- Лапшин В. А., 1992. Керамическая шкала домонгольского Суздаля//Древнерусская керамика. М.: ИА РАН. С. 90-102.

- Мальм В. А., 1967. Подковообразные и кольцевидные застежки-фибулы//Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М.: Сов. Россия. С. 149-190. (Труды ГИМ; вып. 43.)

- Маслов Н. М., 1948. Льговский клад//КСИИМК. Вып. XXIII. С. 105-107.

- Недошивина Н. Г., 1981. Отчет о раскопках Калужской археологической экспедиции ГИМ в 1981 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 9943.

- Никольская Т. Н., 1958. Отчет о раскопках и разведках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 1760.

- Никольская Т. Н., 1964. Археологические раскопки в 1961-1962 гг. в Калужской области//КСИА. Вып. 102. С. 75-82.

- Никольская Т. Н., 1980. Отчет о работе Верхнеокской археологической экспедиции в 1979 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 15279, 15280.

- Никольская Т. Н., 1981. Земля вятичей. М.: Наука. 296 с.

- Прошкин О. Л., 1994. Археологические разведки в Калужской области. 1993 г. Отчет//Архив ИА РАН. Р-1. № 17922-17923.

- Прошкин О. Л., 2000. Отчет об археологических разведках и раскопках в Калужской области. 1999 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 23394.

- Прошкин О. Л., 2001. Освоение территории Верхнего Поочья в древнерусский период: дис. … канд. ист. наук//Архив ИА РАН. Р-2. № 2667.

- Прошкин О. Л., 2002. Отчет об археологических раскопках и разведках в зонах новостроек Калужской области. 2001 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 24152.

- ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М.: Изд-во восточной литературы, 1962. XVI, 938, 87 с.

- ПСРЛ. Т. 41: Летописец Переславля Суздальского. М.: Археогр. Центр. 1995. X, 164 с.

- Пуцко В. Г., Хохлова Т. М., 1996. Средневековая пластика из Калужского края//Очерки по истории и культуре Калужского края. Калуга: Калужский научный центр. С. 5-9.

- Равдина Т. В., 1975. Хронология «вятических» древностей: дис. … канд. ист. наук//Архив ИА РАН. Р-2. № 2154.

- Раппопорт П. А., 1961. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X-XV вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 246 с. (МИА; № 105.)

- Сарачев И. Г., 2000. Приложение II. Типология венчиков древнерусских горшков Днепровского Левобережья//Григорьев А. В. Северская земля в VIII -начале XI века по археологическим данным. Тула: Гриф и К. С. 237-242.

- Седов В. В., 1973. Ранние курганы вятичей//КСИА. Вып. 135. С. 10-16.

- Седов В. В., 1987. Начало городов на Руси//Труды 5 Международного конгресса славянской археологии (Киев, 18-25 сентября 1985). Т. 1. Вып. 1. М.: Наука. С. 12-31.

- Фролов И. К., 1975. Отчет о работе Верхнеокской экспедиции в 1974 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 5429.

- Хохлова Т. М., 2001. К вопросу о заселении Серенска и его ближайшей округи//Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой. С. 45-48.

- Шинаков Е. А., 1980. Классификация и культурная атрибуция лучевых височных колец//СА. № 3. С. 110-127.

- Шмидт Е. А., 2008. Заозерье. Археологический комплекс IV-XII веков. Смоленск: Смоленский гос. ун-т. 256 с.

- Щеглова О. А., 2002. Свинцово-оловянные украшения VIII-X вв. на северо-западе Восточной Европы//Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. СПб.: ИИМК РАН. С. 135-150.

- Янин В. Л., 1956. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М.: МГУ. 208 с.