Месопотамско-кавказские связи IV-III тыс. до н. э. в свете климатических флуктуаций

Автор: Амиров Ш.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается система контактов между Северной Месопотамией и Кавказским регионом в IV и III тысячелетиях до нашей эры, рассмотренная в контексте климатических изменений, которые затрагивают просторные районы Евразии. Благоприятные климатические условия IV мельницы. БК сформировал фон для распространения материальной культуры северного месопотамского вида до Закавказья и степной зоны Северного Кавказа. Напротив, аридизация климата в первой части III мельницы. До н.э. дошло до расширения как курганских культур северокавказских предгорий, так и кавказской культуры Кура-Аракса на Ближнем Востоке.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328617

IDR: 14328617

Текст научной статьи Месопотамско-кавказские связи IV-III тыс. до н. э. в свете климатических флуктуаций

Климатические флуктуации аридного пояса Евразии в эпоху голоцена

В соответствии с периодизацией климата Северной Евразии, предложенной А. Блиттом и Р. Сернандером, геологическая эпоха голоцена подразделяется на два значительных периода: плювиальный – от 10 000 до 4500 л. н. и постплювиальный – от 4500 л. н. до современности. Для них отмечаются три основных термических максимума: бореальный (8900–8300 л. н.), атлантический (6000–5000 л. н.) и суббореальный (4200–3400 л. н.) (Хотинский, 1980. С. 5–12). В то же время, многочисленные исследования климатических колебаний афро-азиатского аридного пояса, от Сахары и Аравийского полуострова до Арало-Каспийского региона, говорят о глобальном характере климатических пульсаций и едином ритме колебаний увлажненности и аридизации в обширной полосе: от тропической до умеренной зоны Северного полушария в эпоху голоцена (Wright, 1966. P. 157–173; Diester-Haas, 1973. Р. 207–233; Nutzel, 1976. Р. 11–23; Хотинский, 1980. С. 5–12; Мамедов, 1980. С. 171 и др.). Причем, отмечается, что глобальные изменения температур- ного режима в наименьшей степени сказываются в низких, а в наибольшей степени – в высоких широтах (Варущенко А.Н., Варущенко С.И., Клиге, 1987. С. 199, 200–201, табл. 34).

Колебания среднего голоцена на Евразийском континенте хорошо коррелируются с изменением режимов бессточных водоемов Северного полушария. Данные об изменениях их уровня или площади могут служить одним из объективных критериев изменения водного и теплового режимов территории. В частности, исследования колебаний замкнутых водоемов тропической и аридной субтропической зоны Северного полушария свидетельствуют о том, что максимум увлажненности среднего голоцена приходится на период 6000–5000 (4500) л. н., так как именно в это время максимальное количество исследованных водоемов имело высокие уровни. Важно было на южном побережье Средиземного моря (страны Магриба), отмечены трансгрессия Мертвого моря и максимальный уровень воды в озерах Северной Африки и озере Чад (Там же. С. 203–207). Напротив, постплювиальной эпохе голоцена свойственна самая высокая за все послеледниковье засушливость, во время которой, 4500–3500 л. н., пустыни Сахары и Аравии и обрамлявшие их с юга саванны находились в границах, близких к современным, а расположенные там озера пребывали в состоянии регрессии. Аридная обстановка существовала и в бассейне Мертвого моря. Наконец, 3500–2000 л. н. озеро Чад переживало последнюю относительно крупную трансгрессию, когда его уровень был на 5–10 м выше современного. Позже таких подъемов зеркала вод уже не наблюдалось (Там же. С. 209).

Для юга Аравийского полуострова, в настоящее время находящегося в зоне экстремальной аридности тропического пояса Северного полушария, Х.А. Амирхановым создана палеоклиматическая шкала, которая синтезировала данные литологии, палинологии и палеопедологии. В генерализованном виде она выглядит следующим образом: VIII–VI тыс. до н. э. – влажный климат, сопровождаемый почвообразованием; V тыс. до н. э. – засушливый климат; IV–III тыс. до н. э. – влажный климат (при этом пик увлажненности приходится на вторую половину IV тыс. до н. э. ( Амирханов , 1997. С. 171, 176); II тыс. до н. э. – засушливый кли-мат1.

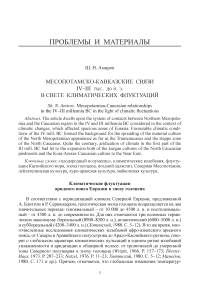

Анализ климатических флуктуаций, прослеженных для региона Северной Месопотамии в рамках полосы естественного дождевания (так называемого плодородного полумесяца; рис. 1), в значительной мере подтверждает наблюдения в тропическом поясе. В обобщенном виде собранные для этого района данные свидетельствуют о трех пиках гумидизации климата в эпоху среднего голоцена: в VII–VI; IV и II тыс. до н. э. и аридных периодах, приходившихся на V и III тыс. до н. э. ( Амиров , 2010. С. 36–62; Wossink A. , 2009; 2010).

Наиболее северной областью аридного пояса Евразии является Арало-Каспийский регион. Анализ палеоклиматических данных свидетельствует о преобладании саванных ландшафтов в раннем и среднем голоцене в районе Прикаспия и Средней Азии на месте современных полупустынь и пустынь, а также схожести климатических условий с условиями современной степной зоны. Наиболее высо-

Рис. 1. «Полумесяц плодородных земель» Месопотамской равнины

1 – Телль Хазна; 2 – Телль Арбид; 3 – Чагар Базар; 4 – Телль Лейлан; 5 – Телль Мюзан; 6 – Телль Брак; 7 – Телль Айлюн; 8 – Телль Бейдар; 9 – Телль Кашкашок; 10 –Хамукар; 11 – Телль Хава; 12 – Куюнджик (Ниневия); 13 – Тепе Гавра; 14 – Умм

Дабагийа; 15 – Телль Хуэйра; 16 – Телль Юнус (Кархемиш); 17 – Хабуба Кабира кая увлажненность за период среднего голоцена на Арало-Каспийском водоразделе приходилась на период климатического оптимума 6000 –5000 л. н. Этот период раннего-среднего голоцена в регионе получил название лявлякского плювиала. Конец лявлякской плювиальной эпохи является одним из важнейших голоценовых рубежей. В Арало-Каспийском регионе этот период можно назвать переходным от умеренно высокой к предельно низкой увлажненности, когда за два-три века среднегодовые осадки сократились примерно на 40–50 мм (Варущенко А.Н., Варущенко С.И., Клиге, 1987. С. 109). Другими словами, на основании палеокли-матических исследований в Арало-Каспийском регионе отмечено, что влажный теплый климат Юга Евразии IV тыс. до н. э. сменяется в течение III тыс. до н. э. на жаркий и сухой.

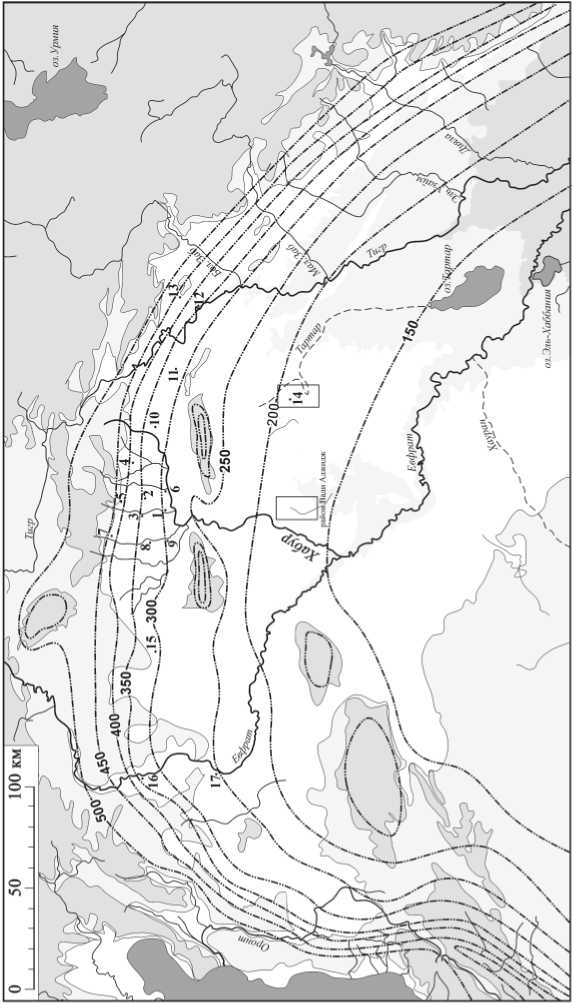

Для анализа климатических колебаний эпохи голоцена в Циркумкаспий-ском регионе особенно важны данные о флуктуациях самого Каспийского моря (рис. 2, 1 ), тесно связанных с водным балансом Евроазиатского континента в целом ( Леонтьев, Чекалина , 1980. С. 90–98).

Отсчет голоценового, или иначе новокаспийского, этапа в развитии Каспийского моря связывают с началом так называемой мангышлакской (или кулалин-ской) регрессии ( Варущенко А.Н., Варущенко С.И., Клиге , 1987. С. 49), когда в интервале от начала VIII до конца VII тыс. до н. э. отмечены признаки глубокой регрессии Каспийского моря, при которой примерно 7000 лет до н. э. уровень воды достигал максимально низкого уровня на абсолютных отметках от –50 м до –90 м2 ( Леонтьев и др ., 1976. С. 49; Федоров , 1980. С. 19–22; Маев , 2006. С. 66). Соотносимые с эпохой мангышлакской регрессии (бореальный период голоцена) палинологические спектры начальных стадий голоцена в Каспийской области свидетельствуют о распространении полупустынного, а местами и пустынного растительного покрова, в развитии которого лесная растительность почти не участвовала ( Абрамова , 1980. С. 71–74).

Протекавшая в аридных условиях мангышлакская регрессия Каспия сменилась новокаспийской трансгрессией, вызванной увлажнением климата (Там же; Вронский , 1980. С. 74–79). В новокаспийское время следует отметить наиболее высокое стояние уровня моря в период так называемой дагестанской трансгрессии, когда уровень Каспийского моря достигал –16 м (абс.) (рис. 2, 2 А ). Дагестанская трансгрессия датируется в пределах VI тыс. до н. э. Вслед за этим отмечено падение уровня Каспийского моря, получившее название жиландин-ской (иначе челекенской, или самурской) регрессии, когда уровень моря упал до отметок от минус 35,0 – минус 37,0 м до минус 43,0 – минус 46,5 м (абс.). Эта стадия началась примерно 7370 л. н., и есть основания считать, что жиландин-ская регрессия длилась около 620 лет.

С рубежа V и IV тыс. до н. э. отмечается следующий цикл поднятия уровня Каспийского моря. Интервалы абсолютных высот новой трансгрессии имеют отметки от –24,6 до –19,0 м. (рис. 2, 2 Б ). Этот трансгрессивный пик назван гоусанским. Радиоуглеродный возраст указанной фазы по результатам изучения раковин моллюсков из террасовых отложений Дагестана оказался близким да-

Н, м абс

Рис. 2. Флуктуации Каспийского моря в голоцене

1 . График изменения уровня Каспийского моря за последние 16 000 лет (по: Варущенко, Варущен-ко, Клиге , 1987).

а – абсолютная отметка уровня океана; б – современное положение уровня Каспийского моря Трансгрессии и регрессии Каспийского моря: I – Раннемахачкалинская трансгрессия; II – Ши-ховская регрессия; III – Позднемахачкалинская трансгрессия; IV – Бегдашская регрессия; V – Сартасская трансгрессия; VI – Кулалинская (Мангышлакская) регрессия; VI – Дагестанская трансгрессия; VIII – Жиландинская регрессия; IX – Гоусанская трансгрессия; X – Избербашская (Махачкалинская) регрессия; XI – Туралинская трансгрессия; XII – Александрбайская регрессия; XIII – Уллучайская трансгрессия; XIV – Абескунская регрессия; XV – позднейшая трансгрессия; XVI – современная

2. Графическая реконструкция трансгрессий Каспийского моря в среднем голоцене в сравнении с современным уровнем Каспия (по данным Варущенко, Варущенко, Клиге , 1987)

А – Дагестанская трансгрессия VI тыс. до н.э. (–16 м относительно уровня мирового океана); Б – Гоусанская трансгрессия IV тыс. до н.э. (–19 м относительно уровня мирового океана); В – Тура-линская трансгрессия II тыс. до н.э. (–21 м относительно уровня мирового океана)

там 6500–5200 л. н. ( Варущенко А.Н., Варущенко С.И., Клиге , 1980. С. 79–90; Федоров , 1980. С. 19–22).

Гоусанский трансгрессионный цикл Каспийского моря продлился до конца IV тыс. до н. э., после чего произошло очередное падение уровня Каспийского моря, получившее наименование избербашской регрессии, которая продолжалась приблизительно в интервале с 3300 до 1800 гг. до н. э. После 3000 г. до н. э., в период одной из стадий избербашской регрессии, уровень моря достигал отметок от –39,0 до –42,5 м абс. ( Варущенко А.Н., Варущенко С.И., Клиге , 1980. С. 79–90). С начала II тыс. до н. э. начинается новый цикл повышения уровня Каспийского моря, получивший название туралинской трансгрессии (рис. 2, 2 В ). Ее пик приходится примерно на временной интервал 1500–1200 гг. до н. э., уровень моря в то время находился на абсолютных отметках от –24,5 до –21 м (Там же. С. 111–112).

Анализ палинологических данных показывает, что в период новокаспийских трансгрессий наблюдалось изменение климата в сторону смягчения континентальности и увеличения увлажнения. На побережье Каспия сформировались открытые полупустынно-степные ландшафты с преобладанием фитоценозов ксерофитов, часто с участками разнотравно-злаковой растительности. Присутствие в спектрах пыльцы широколиственных пород свидетельствует о возможном произрастании в это время лесных массивов в долинах рек ( Абрамова , 1980. С. 71–74; Вронский , 1980. С. 74–79).

В свою очередь анализ сведений по палеогеографии и палеопедологии позволил проследить изменчивость формирования почвенного покрова, связанную с динамикой увлажненности климата в регионе. Проведенные исследования вскрытых в археологическом контексте погребенных почв показали, что в эпоху халколита (IV тыс. до н. э.) на возвышенных равнинах Волго-Донского междуречья, в отличие от современности, были развиты палеопочвы более северного облика. На основе сведений по палеопедологии Арало-Каспийского региона также составлена приближенная схема эволюционного развития наносов и почв. Она показывает, что территория региона переживала все важнейшие этапы почвообразования с конца верхнего плейстоцена до завершения лявлякского плювиала, сформировавшего в южной части Арало-Каспийского региона буровато-серые структурные почвы, а в северной (севернее г. Шевченко (Актау)) – мощные лугово-черноземные почвы ( Степанов , 1980. С. 22–32). В это время на месте современных пустынь были развиты плодородные почвы с близкими пресными грунтовыми водами и пышным лугово-степным и степным травостоем, что благоприятствовало заселению многочисленными скотоводами и охотниками ныне безлюдных пространств Каракумов, Кызылкумов, Устюрта и Мангышлака.

С начала III тыс. до н. э. в регионе прослежены существенные изменения условий почвообразования. В пограничных областях почвенно-географических зон произошли региональные сдвиги природных рубежей к северу (северо-западу). К концу III тыс. до н. э. помимо дегумификации, засоления и окарбо-начивания почв резко интенсифицировался процесс их дефляции, вызванный, вероятно, катастрофической аридизацией климата. Во II тыс. до н. э. в связи с началом нового цикла гумидизации климата в ряде районов Приволжской и

Среднерусской возвышенностей выявлена эволюция каштановых почв в темно-каштановые со смещением их природных границ к югу (юго-востоку) ( Демкин и др. , 2010. С. 35–36). В это же время в Арало-Каспийском регионе с конца лявлякского плювиала отмечены аридные условия почвообразования, продолжающиеся до настоящего времени: в современных условиях на юге Арало-Каспийского региона почвы не образуются; а формируются лишь серые наносы, лежащие на эродированной поверхности почв предшествующего, более влажного этапа (лявлякского плювиала) ( Степанов , 1980. С. 22–32).

Таким образом, данные палинологии, палеопедологии, гидрологии и других дисциплин позволяют составить общую схему изменчивости климата циркумкаспийского региона в эпоху среднего голоцена. Эта схема предполагает гумидные условия климата в VI тыс. до н. э., аридный цикл в V, цикл увлажнения в IV, иссушение климата в III и новый цикл увлажнения, отмеченный, по меньшей мере, для аридного пояса Европейской части Евразии с начала II тыс. до н. э. Очевидно, что схема климатических флуктуаций аридной зоны умеренного пояса Евразии совпадает с наблюдениями, сделанными для аридного пояса тропической и субтропической зоны на примере эволюции климата на юге Аравийского полуострова и в зоне «плодородного полумесяца» Северной Месопотамии.

Археологические свидетельства климатических флуктуаций

Общие сведения о колебаниях климата Евразии в эпоху среднего голоцена, собранные данными естественных наук, дополняются и уточняются археологическими источниками со значительной территории аридного пояса Евразии. Наиболее наглядны, поскольку они фиксируют периоды максимального увлажнения, климатические флуктуации эпохи голоцена в субтропической зоне, в ныне пустынной аридной полосе Месопотамии, расположенной южнее степной зоны «плодородного полумесяца» (рис. 1). Об этом, в частности, свидетельствуют данные, полученные в ходе разведок в экстремально засушливом, пустынном районе Сирии в районе нижнего течения Хабура, вдоль русла Вади Аджидж, где в настоящее время выпадает около 150 мм осадков. Здесь, среди памятников интересующего нас исторического промежутка отмечены местонахождения эпохи неолита (хассунского времени) первой половины VI тыс. до н. э., позднего убейда – урукской культуры (конец V – IV тыс. до н. э.) и эпохи средней бронзы II – поздней бронзы и раннего железа (то есть, начиная с XVIII–XVII вв. до н. э. до конца II тыс. до н. э.) ( Bernbeck , 1993. Р. 178–186). Этот факт может указывать на периоды максимальной увлажненности Месопотамии. Примечательно отсутствие в регионе материалов халафской культуры второй половины VI – первой половины V тыс. до н. э. и материалов III – начала II тыс. до н. э. (от раннединастического времени до периода третьей династии Ура и Исина – Ларсы).

Следует обратить внимание, что в этом исключительно аридном поясе Месопотамии очень широко представлены самые южные памятники хассунского времени первой половины VI тыс. до н. э., связанные с охотой или скотоводством и выдвинутые в засушливые степные районы. Об этом свидетельствует распро- странение на сопоставимой широте памятников того времени от Вади Аджидж до местонахождений подобно поселению Умм Дабагийа, расположенных значительно восточнее в Ираке (Kirkbride, 1975. P. 3–10).

Если пики максимального увлажнения аридной зоны субтропического пояса мы фиксируем в полосе выпадения менее 200 мм годовых осадков, то наиболее чувствительно колебания климата должны отражаться на судьбе земледельческих памятников в аридной зоне, маргинальной для неполивной культивации растений. Это южная полоса зоны «плодородного полумесяца», расположенная в интервале линий изогиет 250–350 мм годовых осадков (рис. 1). Она в частности охватывает южную часть Хабурской степи и район нижнего течения Вади Ханзир, где в 1988–2010 гг. археологическая экспедиция Института археологии РАН проводила раскопки поселения Телль Хазна 1.

На основании данных для микрорегиона нижнего течения Вади Ханзир мы можем заключить, что в первой половине VI тыс. до н. э. (хассунская культура) в районе выпадало не менее 320–350 мм годовых осадков, что позволяло получать гарантированный урожай даже в условиях относительно низкой эффективности земледелия эпохи неолитической революции. В начале V тыс. до н. э. (халафская культура) ситуация была близка к современной, то есть район находился за пределами зоны гарантированной урожайности, и граница зоны устойчивого неполивного земледелия проходила в 20 км севернее (примерно там же, где в настоящее время). В конце V – начале IV тыс. до н. э. (позднеубейд-ское – раннеурукское время) климатическая ситуация начала меняться в сторону увлажнения, и один из пиков заселенности Хабурского треугольника, в том числе и южной его части, находящейся ныне в маргинальной для неполивного земледелия полосе, пришелся на вторую половину IV – начало III тыс. до н. э. ( Амиров , 2010. С. 56–62). Для этого времени в целом в восточной части Джезиры отмечен беспрецедентный демографический рост и один из наивысших уровней заселенности региона на протяжении всей истории его освоения ( Wilkinson , 1990. Р. 49–62). В то же время, во второй половине IV тыс. до н. э. на севере Месопотамии происходило формирование административной бюрократической системы управления, подобной той, что сложилась ранее в Шумере.

Вследствие экстраординарного демографического роста в Джезире в это время впервые в истории месопотамская материальная культура широко распространилась за пределы Великой Месопотамской равнины. В частности, как показывают новейшие археологические исследования, севернее, на территории современного Азербайджана, позднехалколитические поселения с материальной культурой северомесопотамского облика необыкновенно многочисленны в степной зоне Восточного Закавказья, исключительно напоминающей экологические условия Северной Месопотамии (цв. илл. II).

Приведенный выше обзор палеоклиматических условий свидетельствует об исключительной гумидности Прикаспийского региона в VI и IV тыс. до н. э. с аридным периодом в рамках V тыс. до н. э. между ними. В связи с этим здесь следует отметить активное освоение степной зоны Закавказья раннеземледельческим населением шомутепинской культуры VI тыс. до н. э., отчасти синхронной хассунской культуре Северной Месопотамии, и депопуляцию степной зоны Закавказья в период культуры Сиони, совпадающий по времени с относительно более аридным периодом эпохи халафской культуры в Северной Месопотамии. С начала IV тыс. до н. э. в степной зоне Азербайджана распространяются поселения с керамикой северомесопотамского облика (Ахундов, 2005. С. 52–53; Akhundov, 2007. Р. 95–121; Мусеибли, 2007). Материальная культура этого времени распространяется до районов севернее Куры и предгорий Большого Кавказа (поселение Кала Ери) и на западе вплоть до исторической области Грузии – Шида-Картли (поселение Бериклдееби).

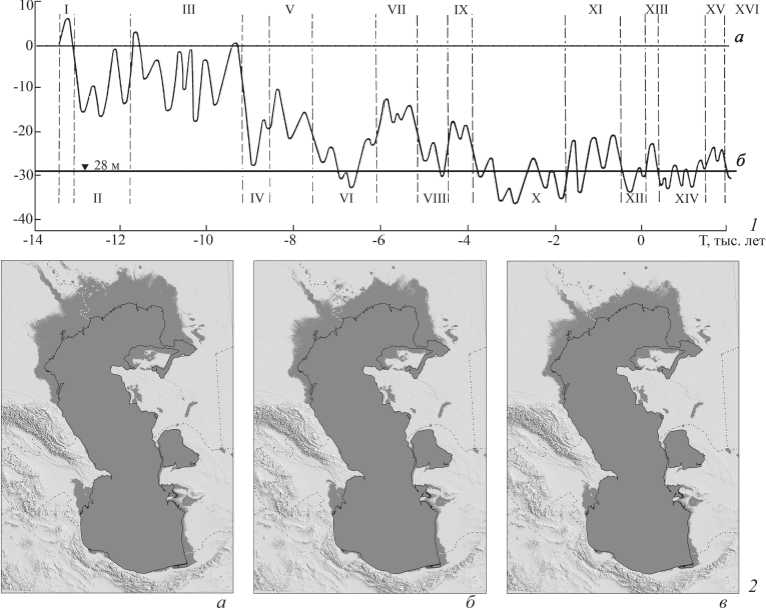

Поселения лейлатепинской культуры с материальной культурой месопотамского облика тяготеют к степному ландшафту Закавказья, а в районах ближе к горному ландшафту они входят в контакт с куро-аракской культурой, носители которой на раннем этапе развития, в условиях исключительно гумидного климата плотно освоили подгорные долины Восточного Кавказа. На прикаспийской равнине в Северном Азербайджане и Южном Дагестане, на поселениях Сер-кер-тепе, Новый Гапцах, Великент 2, Сугют, Геме-Тюбе и др., а также в горной части Дагестана (Гинчи, Чинна, Мучу Бахил Бакли, Малин Карат и др.; рис. 3) среди местной керамики имеются сосуды, изготовленные по очевидной месопотамской технологии (до 8–15% от общего количества). В частности, здесь зафиксирована керамика, изготовленная на круге ( Мунчаев, Амиров, Магомедов , 2010. С. 319-320; Бобринский, Цетлин, Гей , 2011. С. 15–28), иногда с примесью рубленой соломы в тесте. Наличие керамических сосудов, изготовленных на гончарном круге, отмечено и на памятниках Северного Кавказа, таких как расположенные в контактной зоне куро-аракской и майкопской культур Луговое и Серженьюртовское поселения (рис. 3) ( Мунчаев , 1975).

Если говорить о времени интенсивных контактов куро-аракской и лейла-тепинской культур, то, учитывая исключительную малочисленность расписной керамики убейдского облика среди керамических импортов в слоях куро-арак-ских поселений, речь может идти о времени, близком к третьей четверти IV тыс. до н. э. или о позднеурукском времени, по южномесопотамской периодизации.

Месопотамские влияния, отдельные элементы которых мы отмечаем в слоях поселений куро-аракской культуры вдоль подгорной полосы восточного Кавказа, оказались более востребованы, а в результате еще более выразительны и многочисленны в синхронных памятниках майкопской культуры Северного Кавказа. Очевидно, что общества обширной степной зоны Северного Кавказа производили избыточный общественный продукт, позволявший часть его концентрировать в руках родовых лидеров. Следствием этого, с одной стороны, стало осуществление прямых импортов в виде предметов роскоши, а с другой, – импорт навыков производства. Из последних особенно важным является производство керамики на гончарном круге ( Бобринский, Мунчаев , 1966) и использование сосудов, по форме представляющих собой реплики северомесопотамских образцов. Судя по исключительной редкости элементов росписи, а также на основании морфологии керамики, в частности, в сравнении с коллекцией Телль Хазны 1, время активного проникновения месопотамских навыков на Северный Кавказ определяется последней четвертью IV тыс. до н. э. (по южномесопотамской периодизации, – период Джемдет Наср).

Как показывает палеоклиматическая шкала, построенная на основе синтеза данных естественнонаучных дисциплин, примерно с начала III тыс. до н. э.

в аридном поясе субтропической и умеренной зоны Евразийского континента начинается очередной цикл иссушения климата. В зоне «плодородного полумесяца» и, в частности, южной части Хабурской степи первые признаки аридизации климата проявляются с начала XXVIII в. до н. э., а очевидные свидетельства иссушения фиксируются начиная с периода РД I–II (в пределах XXVII в. до н. э.) и сохраняются вплоть до конца III тыс. до н. э.3 (Амиров, 2010. С. 29–32). Если на телле Хазна I поселение было оставлено жителями в конце периода РД I – начале РД II (XXVII в. до н. э.), то севернее, в более благополучной с точки зрения осадков полосе, например на Телль Бейдар, Чагар Базар, Телль Арбид и даже на расположенном еще севернее телле Лейлан (Weiss et al., 1993. P. 997) ухудшение климата и угасание жизни на поселениях отмечено в конце периода РД III, после середины XXV в. до н. э. В целом для середины – второй половины III тыс. до н. э. характерен один из наименьших показателей плотности заселения Джези-ры. В то время земледельческие поселки тяготели к северной части «плодородного полумесяца», где всегда выпадало максимальное для этого региона количество дождевых осадков (Lyonnet, 1996. P. 364; Wilkinson, 2002–2003. P. 25).

Археологические наблюдения с Кавказской стороны Каспия говорят о том, что распространенная в степях Закавказья в течение большей части IV тыс. до н. э. лейлатепинская культура к началу III тыс. до н. э., видимо, прекращает свое существование. Имеются свидетельства хронологической преемственности между поселениями лейлатепинской культуры и культурными отложениями куро-аракских памятников, как, например, на Бериклдееби и Ментеш-Тепе. Скорее всего, в Закавказье куро-араксское население могло сменить население лейлатепинской культуры в начале III тыс. до н. э., то есть примерно с началом широкого распространения южной ветви куро-аракской культуры за пределы материнской территории, когда ее носители обживали поселения предшествующего времени в Арслантепе и ряде других мест.

Хозяйственный уклад куро-аракского и майкопского населения на равнинах Северного и Восточного Кавказа, очевидно, претерпевает значительные изменения в течение первой половины III тыс. до н. э., что приводит к радикальному изменению этнокультурной ситуации в регионе. На Дагестанской плоскости (Карасу-Тепе, известный в археологической литературе как Вели-кент 2, Новогапцах, Сугют, Кабаз-Кутан, Геме-тюбе и многие другие) в комп-

Рис. 3. Памятники Восточного Кавказа второй половины IV – первой половины III тыс. до н.э. (карта составлена Р.Г. Магомедовым)

а – поселения б – бескурганные погребения в – курганы г – случайные находки д – граница между равниной и горами

1 – Луговое; 2 – Бамут; 3 – Шаладжи; 4, 5 – Серженьюрт I-II; 6 – Харбузи-Дук; 7, 8 – Зандак I–II; 9 – Сигитма; 10 – Чиркей; 11 – Шебоха; 12 – Галгалатли I; 13 – Анди; 14, 15 – Ашали I–II; 16 – Ки-жани; 17 – Чирката; 18 – Эрпели; 19 – Ингердах; 20 – Чинна; 21 – Кулецма; 22 – Верхний Гуниб; 23 – Ругуджа; 24 – Гинчи; 25 – Гоно; 26 – Хутрах; 27 – Кучраб; 28 – Мекеги; 29 – Карлобко; 30 – Верхнее Лабкомахи; 31 – Гапшима; 32 – Кули; 33 – Тарнаир; 34 – Махачкалинское; 35 – Манас; 36 – Манас-Озень; 37 – Карабудахкент; 38 – Маяк I; 39 – Улучай; 40 – Каякент VI; 41 – Каякент V; 42–44 – Каякент I–III; 45 – Таргу; 46 – Мамай-Кутан; 47 – Башлыкент; 48 – Янгикент; 49 – Дже-микент I; 50 – Джемикент II; 51–53 – Великент III–IV–V; 54, 55 – Великент I–II; 56, 57 – Кабаз-Ку-тан I–II; 58 – Санчи; 59, 60 – Гяур-Тапа; 61 – Карацан II; 62 – Карацан I; 63 – название уточняется; 64 – Шах-Насиб-Тапа; 65 – Катарагач-Тапа; 66 – Дербентское; 67 – Жибахни; 68 – Торпах-Кала; 69 – Куллар; 70 – Ново-Мака; 71 – Бугда-Тепе; 72 – Хаджа-Казмаляр; 73 – Мамраш; 74 – Хан-жал-Кала; 75 – Новый-Гапцах; 76 – Шаракун; 77 – Гильяр; 78 – Кучумхан-Тепе; 79, 80 – Беюк-Тепе I–II; 81 – Тепе-Ятаги; 82 – Гасан-Кала; 83, 84 – Гяфле-Тепе I–II; 85 – Говдешан-Тепе III; 86 – Моллабурхан-Тепе; 87 – Ахты-Тепе; 88 – Серкер-Тепе; 89 – Дашлы-Тепе; 90 – Чаккалык-Тепе; 91 – Рус-Тепе лексной земледельческо-скотоводческой экономике куро-аракских поселений раннего периода, имевших контакты с лейлатепинской культурой, присутствуют ярко выраженные приоритеты земледельческого характера. На позднем этапе развития в экономике куро-аракских поселений, расположенных вдоль Восточного Кавказа, можно предполагать некоторую смену хозяйственных приоритетов, вероятно в пользу животноводства, что косвенно подтверждается широким распространением новой, барботинной техники обработки поверхности сосудов.

Затухание куро-аракской культурной традиции в приморском Дагестане заняло значительную часть III тыс. до н. э. В целом носители куро-аракской культуры, активно заселив на раннем этапе своей истории плоскость вдоль восточных отрогов Кавказа, на позднем этапе развития культуры представлены здесь редуцированно (например, Замовар Тепе, известный в археологической литературе как Великент 1, поздние куро-аракские слои поселения Торпах Кала, Мамай-Кутан, Каякент I, Джемикент, Мамраш). Вероятнее всего, это может быть связано с оттоком населения примерно в течение середины – третьей четверти III тыс. до н. э. в сторону предгорий и горной зоны Дагестана.

Судя по всему, скотоводческо-земледельческий хозяйственный уклад носителей майкопской культуры, существовавший в степях Предкавказья во второй половине IV тыс. до н. э. в условиях начавшейся аридизации, в течение первой половины III тыс. до н. э. также претерпел изменения в пользу возрастания роли скотоводства в экономике. В этом контексте следует рассматривать появление на Дагестанской плоскости курганов позднемайкопского или постмайкопского круга ( Магомедов , 1991. С. 13–38). Освоение скотоводческим населением Дагестанской плоскости продолжилось и в последующее время. Об этом свидетельствуют также подкурганные погребения второй половины III тыс. до н. э. с беденской керамикой, обнаруженные в Паласасыртском курганном некрополе ( Гугуев и др. , 2010. С. 283–299. Рис. 6), и курган № 1 Нижнечиркейского курганного могильника (раскопки Путинцевой 1960 г.).

Таким образом, на Дагестанской плоскости в связи с трансформацией системы расселения и депопуляцией к середине III тыс. до н. э. могут быть отмечены признаки изменения хозяйственного уклада и этнической смены населения.

В свою очередь, выделение в Закавказье пласта подкурганных погребений, объединенных наличием галечных вымосток и наборами заупокойных даров, находящих иногда прямые соответствия в погребальном инвентаре майкопс-ко-новосвободненской культурно-исторической общности Северного Кавказа, позволяет поставить вопрос о первом проникновении носителей курганного погребального обряда в Восточное Закавказье в начале – первой половине III тыс. до н. э.

В степном Закавказье ранняя курганная культура заняла экологическую нишу лейлатепинской культуры. Несмотря на хронологическую близость, безусловных следов их сосуществования пока не обнаружено. Скорее всего, носители курганного обряда активно расселяются в степном Закавказье на позднем этапе существования лейлатепинской культуры или после того, как она уже прекратила свое существование.

Выводы

Подводя итог сказанному выше, систему контактов Передней Азии и Кавказа в течение IV–III тыс. до н. э. можно представить следующим образом.

Исключительно гумидные условия в течение IV тыс. до н. э. стимулировали беспрецедентный демографический рост и опережающее развитие социальной организации на всем пространстве Великой Месопотамской равнины. Это привело к очевидным миграционным процессам за пределы Месопотамской степи в виде организации торговых городских колоний Шумера и земледельческой миграции из Северной Месопотамии, в частности, в степи Восточного Закавказья. Максимального влияния, с точки зрения географического охвата, этот культурный импульс достигает в последней трети IV тыс. до н. э.

Начавшийся в первые века III тыс. до н. э. цикл иссушения климата в Северном полушарии привел к существенным изменениям темпов социальной организации и к перемене векторов миграционной активности. Непосредственно в Северной Месопотамии в результате аридизационного цикла с начала III тыс. до н. э. прекратилась жизнь на значительном количестве земледельческих поселений, расположенных в южной части «плодородного полумесяца». Это стимулировало миграционные процессы в северомеспотамской степи, что стало важным условием сложения к середине III тыс. до н. э. государственности, выразившейся, в частности, в активном городском строительстве в регионе.

С другой стороны, аридизационным циклом III тыс. до н. э. объясняются изменения культурно-исторической ситуации в Кавказском регионе. В связи с этим стоит отметить прекращение существования лейлатепинской культуры в Закавказье и майкопской на Северном Кавказе. Аридный цикл может также служить объяснением причин миграций первой половины III тыс. до н. э., охвативших значительные пространства Евразийского континента, которые, по сути, были первым в истории «великим переселением народов». В это время носители курганного обряда перемещаются с Северного Кавказа в Закавказье и далее, на территорию Анатолии и Ирана, а носители куро-аракской культуры расселяются вплоть до Южного Загроса и Палестины.

Список литературы Месопотамско-кавказские связи IV-III тыс. до н. э. в свете климатических флуктуаций

- Абрамова Т.А., 1980. Изменение увлажненности Каспийского региона в голоцене по палинологическим данным//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 71-74.

- Амиров Ш.Н., 2010. Хабурская степь Северной Месопотамии в IV-III тыс. до н. э. М.: Таус. 412 с.

- Амирханов Х.А., 1997. Неолит и постнеолит Хадрамаута и Махры. М.: Научный Мир. 264 с.

- Ахундов Т., 2005. Материалы к изучению переднеазиатской миграции на Кавказ//Археология, этнология, фольклористика Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. (Баку, 15-16 декабря 2005 г.). Баку: NURLAR. С. 52-54.

- Бобринский А.А., Мутаев Р.М., 1966. Из древнейшей истории гончарного круга на Северном Кавказе//КСИА. Вып. 108. С. 14-22.

- Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б., Гей А.Н., 2011. Некоторые данные о технике и технологии Куро-аРАкских гончаров (по материалам поселения Ново-Гапцах в Дагестане)//РА. № 4. С. 15-28.

- Варущенко А.Н., Варущенко С.И., Клиге Р.К., 1980. Изменение уровня Каспийского моря в позднем плейстоцене-голоцене//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 79-90.

- Варущенко А.Н., Варущенко С.И., Клиге Р.К., 1987. Изменение режима Каспийского моря и бессточных водоемов в палеовремени/Отв. ред. О.К. Леонтьев. М.: Наука. 239 с.

- Вронский В.А., 1980. Голоценовая история Каспийского моря по палинологическим данным//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 74-79.

- Гугуев Ю.К., Магомедов Р.Г., Малашев В.Ю., Фризен С.Ю., Хохлова О.С., Хохлов А.А., 2010. Исследование курганов южной группы Паласа-Сыртского могильника в 2008 г.//Нижневолжский археологический вестник/Под ред. А.С. Скрипкина. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. Вып. 11. С. 283-299.

- Демкин В.А., Борисов А.В., Демкина Т.С., Хомутова Т.Э., Золотарева Б.Н. Каширская Н.Н., Удальцов С.Н., Ельцов М.В., 2010. Волго-Донские степи в древности и средневековье: (по материалам почвенно-археологических исследований)/Отв. ред. С.В. Губин, А.С. Скрипкин. Пущино: Synhrobook. 120 c.

- Леонтьев О.К., Каплин П.А., Рычагов Г.И., Свиточ А.А., Абрамова Т.А., 1976. Новые данные о четвертичной истории Каспийского моря//Комплексные исследования Каспийского моря: сб. ст./Ред. О.К. Леонтьев, Е.Г. Маев. М.: Изд-во МГУ. Вып. 5. С. 49-55.

- Леонтьев О.К., Чекалина Т.И., 1980. Колебания уровня Каспийского моря в голоцене//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 90-98.

- Магомедов Р.Г., 1991. О комплексах майкопской культуры на территории Дагестана//Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и средние века: сб. тр./Сост. О.М. Давудов. Махачкала: ДНЦ РАН. С. 13-38.

- Маев Е.Г., 2006. Экстремальная регрессия Каспийского моря в раннем голоцене//Экстремальные гидрологические события в Арало-Каспийском регионе: тр. Междунар. науч. конф. (Москва, 19-20 октября 2006 г)/Отв. ред. М.В. Болгов. М.: Тип. Россельхозакадемии. С. 62-66.

- Мамедов Э.Д., 1980. Изменение климата Среднеазиатских пустынь в голоцене//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 170-175.

- Мунчаев Р.М., 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.: Наука. 476 с.

- Мунчаев Р.М, Мерперт Н.Я., Амиров Ш.Н., 2004. Телль Хазна I. Культово-административный центр IV-III тыс. до н. э. в Северо-Восточной Сирии. М.: Таус. 486 с.

- Мунчаев Р.М, Амиров Ш.Н, Магомедов Р.Г., 2010. Восточный Кавказ и проблема кавказско-месопотамских связей в IV-III тыс. до н. э.//Исследования первобытной археологии Евразии/Сост. О.М. Даудов. Махачкала: Наука ДНЦ. С. 335-343.

- Мусеибли Н.А., 2007. Энеолитическое поселение Беюк Кесик. Баку: Нафта-пресс. 228 с.

- Степанов И.Н., 1980. Периодическая повторяемость почвообразования в плейстоцене-голоцене Арало-Каспийского региона//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 22-32.

- Федоров П.В., 1980. О некоторых вопросах голоценовой истории Каспия и Арала//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 19-22.

- Хотинский Н.А., 1980. Три типа изменения климата в Северной Евразии в голоцене//Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене: сб. ст./Отв. ред. Б.В. Андрианов. М.: Наука. С. 5-12.

- Akhundov T., 2007. Sites de migrants venus du Proche-Orient en Transcaucasie//Les Cultures du Cau-case (VIe -IIIe millenaires avant notre ere) leur relations avec le Proche-Orient/Sous la direction de Bertille Lyonnet. Paris: Éditions Recherche sur les civilisations: CNRS Éditions. Р 95-121.

- Bernbeck R., 1993. Steppe als Kulturlandschaft. Berlin. 373 S.

- Diester-Haas L., 1973. Holocene climate in the Persian Gulf as deduced from grain size and pteropod distribution//Marine Geology. Vol. 14. Р. 207-233.

- Kirkbride D., 1975. Umm Dabaghiyah 1974: A Fourth Preliminary report//Iraq. Vol. 37. Spring. Р 3-10.

- Lyonnet B., 1996. La prospection archaeologique de la partie occidentale du Haut Habur (Syrie du Nord-Est): Methodes, Resultats et questions autour de l'occupation aux III et II millenaires av. n. e.//Amurru. 1. P. 363-376.

- Nutzel W., 1976. The Climate changes of Mesopotamia and bordering areas 14000 -to 2000 BC//Sumer. Vol. XXXII. P. 11-24.

- Weiss H., Courty M.A., Wetterstrom W., Guichard F., Senior L., Meadow R., Curnow A., 1993. The Genesis and Collapse of Third Millennium North Mesopotamian Civilization//Science. Vol. 261. P. 995-1004.

- Wilkinson T.J., 1990. The Development of Settlement in the North Jazira between 7th and 1st Millennia B.C.//Iraq. Vol. 52. P. 49-62.

- Wilkinson T., 2002-2003. RecentArchaeological Surveys in Northern Syria//Les Annales Archeologiques Arabes Syriennes. Vol. XLV-XLVI. Damascus. P. 21-30.

- Wossink A., 2009. Challenging climate change: competition and cooperation among pastoralists and agriculturalists in northern Mesopotamia (c. 3000-1600 BC). Leiden: Sidestone Press. 183 p.

- Wossink A., 2010. Climate, history and demography. A case-study from the Balikh Valley, Syria//Regards croiséssurl'étudearchéologique des paysagesanciens. Nouvellesrecherchesdans le basin méditerranéen, en AsieCentraleet au Moyen-Orient. Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 56/Alarashi, A., Chambrade, M.-L., Gondet, S., Jouvenel, A., Sauvage, C., and Tronchère, H. (eds). Lyon: Maison de l'Orientet de la Méditerranée. P. 181-192.

- Wright H.E.Jr., 1966. Stratigraphy of Lake Sediments and Precision of the Paleo-Climatic Record//World Climate from 8000 to 0 B.C./Ed. by J.S. Sawyer. London. P. 157-173.