Местное сообщество и дефициты социальной инфраструктуры в условиях развития туристической отрасли (на примере иркутской части ЦЭЗ БПТ)

Автор: Шеховцова Татьяна Николаевна, Игнатова Ольга Анатольевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные проблемы развития туристского сервиса

Статья в выпуске: 1 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализировано влияние туристской отрасли на социальную сферу. На примере ряда поселений, расположенных на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) в пределах Иркутской области рассмотрено распределение основных объектов социальной инфраструктуры и воздействие на них со стороны возрастающего туристского потока. В рамках данной работы фокус смещается в сторону медицинского обслуживания (здравоохранения), т.к. эта составляющая имеет важное значение в плане здоровья и жизни людей и является наименее представленной в научной литературе. На основании проведенных полевых исследований в Ольхонском районе Иркутской области в 2011 и 2016 гг. выявлено отношение местных жителей к развитию туристической деятельности на данной территории. Сделан акцент на важности учета мнения местного населения касаемо перспектив рекреационного развития на территории их проживания. Работа выполнена в рамках научного проекта №0347-2016-0006 «Общественно-географические факторы эколого-социально-экономических преобразований в сибирских регионах с позиций устойчивого развития».

Туризм, рекреационная деятельность, социальная инфраструктура, здравоохранение, местное население, муниципалитет, муниципальное образование, стратегическое планирование, территориальное планирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140243950

IDR: 140243950 | УДК: 911.3:911.9:338.48 | DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10106

Текст научной статьи Местное сообщество и дефициты социальной инфраструктуры в условиях развития туристической отрасли (на примере иркутской части ЦЭЗ БПТ)

Введение Туризм как сложное социальное явление представляет собой временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую местность в пределах своей страны или за рубеж в свободное время в оздоровительных, гостевых, познавательных или в профессиональных целях, но без занятия оплачиваемой работой в посещаемом месте, для получения удовольствия и отдыха [5, 9]. В структуре современной экономики роль туризма возрастает [б].

Одной из составляющих исследования туристско-рекреационной отрасли является проблемная сторона взаимодействия местного населения и туристов. Туристическая деятельность оказывает влияние на жизнедеятельность местного населения, его материальную и духовную сферу, систему ценностей, социальное поведение, интересы. Влияние может происходить в разной степени, и реакции местного населения на это влияние могут варьировать.

Оптимальным соотношением числа туристов и местных жителей принято считать близкое к значению 1:3 (0,3), которое позволяет сохранять атмосферу гостеприимства, а местное население не испытывает туристического пресса [8, 3].

Вопросы инфраструктурного сопровождения туризма - это актуальные темы междисциплинарных исследований, в которых ведущее место занимают рекреационно-географические исследования.

В исследованиях туристской инфраструктуры последних лет в ее состав включается достаточно много компонентов, начиная от средств размещения, туроператоров, предприятий питания, мест отдыха и развлечений до спортивных объектов, транспорта, связи, учреждений культуры. Однако вопросы нагрузки на социальную сферу туристических территорий, в частности медицинское сопровождение туристов, либо не затрагиваются совсем [2, 4], либо затрагиваются вскользь, включая де- тальные классификации туристской инфраструктуры, где вопросы здравоохранения отнесены к прочим услугам [1,10].

Таким образом, в да мной статье влияние туристической деятельности на социальную сферу рассматривается по двум сценариям. Один - это нагрузка со стороны туристов на объекты социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения), другой - соотношение «гость - местный житель».

Материалы и методы. Для определения отношения местного сообщества к развитию туристической отрасли использовались различные источники данных. В первую очередь это анкетирование и интервьюирование местных жителей, проводившееся в течение нескольких лет в экспедиционных исследованиях, в ходе которых выявилось, как изменялось мнение жителей о развивающейся отрасли и об увеличивающемся потоке туристов. Кроме этого, в работе были учтены результаты интервьюирования и экспертные мнения представителей местной администрации и руководящих лиц муниципалитетов районного уровня, городских и сельских поселений, руководителей и ведущих специалистов управлений и комитетов социально-экономического, стратегического и инфраструктурного развития, руководителей образовательных и медицинских учреждений. Территория исследования включает 16 поселений в трех районах Иркутской области: Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, входящих в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории.

Оценка обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, в частности учреждениями здравоохранения, проведена с использованием документов территориального планирования различного уровня - регионального, районного и местного. Также данные материалы позволили выяснить, учитывается ли растущий туристический поток при планировании строительства и реконструкции объектов медицинского обслуживания.

Кроме того, использовались традиционные источники такие как базы данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики, а также материалы местных СМИ.

Специализация муниципалитетов

Схема территориального планирования (СТП) Иркутской области1 определяет туризм в качестве экономической специализации районов, входящих в ЦЭЗ БПТ. Причем для Ольхонского МО это единственная отрасль специализации. Кроме этого, Слюдянский, Ольхонский и Иркутский районы отнесены в группу с наибольшим рекреационным потенциалом выше 1 млн чел/дней.

Генеральными планами для каждого поселения определен функциональный профиль - специализация по преобладающей занятости населения. Из 16 поселений, входящих в ЦЭЗ БПТ, 9 имеют рекреационный, туристическо-логистический или пригородно-рекреационный профиль, так или иначе связанный с туристической деятельностью. Для Большереченского поселения функциональный профиль определен как пригородный, однако из-за близости к областному центру горожане здесь имеют дачные участки, также на территории поселения расположено значительное количество санаториев, профилакториев, детских оздоровительных учреждений, таким образом Большереченекое поселение также вовлечено в рекреационную деятельность. В итоге более 60% муниципалитетов ЦЭЗ БПТ имеют туристско-рекреационную специализацию, 19% сельскохозяйственный профиль, 13% транспортно-промышленный.

Местное сообщество и развитие туристско-рекреационной сферы Предмет изучения рекреационной географии - территориальные рекреационные системы. Классическая их схема состоит из взаимосвязанных подсистем, включающих в обязательном порядке природные и культурные комплексы, инженерные сооружения, обслуживающий персонал, орган управления и центральный компонент - отдыхающих (рекреантов) [8]. Однако в данной схеме отсутствует еще одна очень важная подсистема - местное население, как уже отмечалось выше очень важно оптимальное соотношение между количеством туристов и местных. Социальные практики взаимодействия тури- стов и местных жителей могут варьировать в широком диапазоне от солидаризации до отчуждения [7]. Причем, в Иркутской области уже отмечены случаи столкновения местных жителей и туристов. Так, с 2017 г. в п. Листвянка наблюдается социальная напряженность в связи с увеличением иностранного турпото-ка, уже произошел ряд бытовых конфликтов между жителями и китайскими туристами2.

Показательным в данном вопросе является Ольхонский район. Различными документами и социально-экономического, и территориального планирования туризм заявляется основой экономики муниципалитета, т.к. развитие остальных отраслей затруднено в условиях жестких ограничений на ведение хозяйственной деятельности в пределах ЦЭЗ БПТ. Ряд поселений муниципального района располагают количеством мест размещения двукратно и более превышающим численность местного населения. При этом в подсчетах не учитываются места, предоставляемые туристам в частных усадьбах, а также автотуристы, располагающиеся в палатках. В пик сезона на отдельных участках территории района происходит увеличение плотности населения в несколько раз. Для качественного обслуживания данного количества гостей крайне необходимо иметь возможности усиления работы служб безопасности и повышения качества медицинского обслуживания. В отсутствии данных мер пропорционально росту туристских потоков обостряется и проблема социальных нагрузок. Исследователями туристско-рекреационного комплекса выявлена определенная зависимость реализации взаимодействия «гость-хозяин» от возможностей местного хозяйства, связанных с обеспечением продовольствием [3].

Пилотные полевые исследования, проведенные в 2011 г. (МО «Еланцинское», 80 респондентов) и в 2016 г. (МО «Хужир-ское», 111 респондентов) в Ольхонском районе показали важные моменты отношения местных жителей к практикам туристической деятельности на территории их проживания [11, 12].

Ольхонский район обладает большим рекреационным потенциалом, который определяет основной тренд развития и будущее района. Ожидалось, что анкетирование выявит положительное отношение населения в связи с рекреационным развитием. Оказалось, что значительная часть опрошенных опасается негативных последствий рекреационной деятельности (табл. 1).

Видно, что растет беспокойство по поводу интенсификации рекреационной деятельности на территории Ольхонского района. Беспокойство также сильнее у жителей МО Хужирское, где наблюдается наибольшая концентрация туристов.

Необходимо учитывать специфику отношения местного населения Ольхонского района, независимо от их этнического происхождения, к территории своего проживания как к священной. Это связано с традиционными

Мне

Бай кол и прибрежных ландшафтов

Table! - The local population opinion about the tourism development in the local area. Lake Baikal and its coasts sacrality

В целом, важно понимать, что от субъективного ощущения благополучия и заинтересованности местных сообществ во многом зависит успех туристической деятельности. Максимально возможное участие местных жителей в реализации туристических проектов, а также учет мнения населения относительно основных векторов развития муниципального образования, в том числе рекреационного, может способствовать сбалансированному развитию данного вида деятельности.

Интервьюирование представителей администраций показывает, что для местной власти развитие туристической отрасли имеет скорее негативный характер. Туризм вытесняет остальные виды деятельности, в частности личное подсобное хозяйство: жители перестают заниматься огородничеством, не держат домашний скот, на картофельных полях построены средства размещения. Да, местные жители заняты в экономике, сами организовывают себе рабочие места. Однако, эта деятельность не приносит дохода в местные бюджеты, а наплыв туристов вызывает повышенную нагрузку на инфраструктуру, при этом финансирование на содержание инфраструктуры рассчитывается исходя из численности местного населения, численность туристов в настоящее время не учитывается. Так, например, в поселках Хужир и Сахюрта Ольхонского района в летний период медицинские пун кты переходят в том числе на обслуживание туристов, часто на местное население ресурсов не остается. В связи с этим, далее в статье рассматривается, каким образом планируется подготовить инфраструктуру здравоохранения к увеличению туристического потока на территории ЦЭЗ БПТ.

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

Основным нормативным документом, устанавливающим социальные нормативы, является распоряжение Правительства РФ «Социальные нормативы и нормы»3. Наличие объектов социальной инфраструктуры на территории и их количество определяется расчетами на численность проживающего населения, что впоследствии реализуется при разработке градостроительных документов4.

В предыдущих исследованиях [13] автором была предложена классификация центров и пунктов разного уровня развития социальной инфраструктуры в зависимости от набора объектов различного ранга образовательного, медицинского и иного обслуживания. Распределение по категориям для населенных пунктов иркутской части центральной экологической зоны Байкальской природной территории представлено в табл. 2.

Table 3 - Settlements classification by the level of the social infrastructure development

|

№ |

Категории населенных пунктов |

Населенные пункты в иркутской части ЦЭЗ БПТ |

|

1 |

центры районного уровня с максимальным набором учреждений социальной инфраструктуры (межселенного обслуживания населения) |

с. Еланцы, г. Слюдянка |

|

2 |

центры муниципальных образований низового уровня с базовым набором учреждений социальной инфраструктуры (низовых систем расселения, внутриселенного и с отдельными элементами межселенного обслуживания) |

поселки городского типа Большая речка,Листвянка, Култук, поселки Хужир и Бугульдейка, дер. Куреть, села Онгурен, Малое Голоустное и Шара-Тогот, г. Байкальск |

|

3 |

населенные пункты с минимальным набором учреждений социальной инфраструктуры (внутриселенного обслуживания) |

поселки Большое Голоустное и Байкал, дер. Алагуй и др. |

|

4 |

населенные пункты, не имеющие учреждений социальной инфраструктуры |

прочие |

Проблемной стороной является тот факт, что места пребывания туристов зачастую расположены именно вблизи населенных пунктов второго, третьего и четвертого типов.

В отношении медицинской инфраструктуры принятые в РФ строительные правила5 регламентируют только доступность учреждений. Радиус обслуживания предприятиями, размещенными в городской жилой застройке, следует принимать для поликлиник и их филиалов не более 1000 м, аптек-500 м. Доступность поликлиник, амбулаторий, ФАПов и аптек в сельской местности с использованием транспорта принимается в пределах 30 минут. Необходимые вместимость и структура медицинских организаций взрослых и детских стационаров интенсивного или долговременного лечения, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек - определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование, т.е. в региональных и районных схемах территориального планирования и генпланах поселений, а также нормами градостроительного проектирования. Исключение здесь составляют только станции, подстанции и выдвижные пункты скорой медицинской помощи. Так, согласно СП 42.13330 норма размещения станций и подстанций скорой помощи определяется из расчета 1 спецавтомобиль на 10тыс. чел. населения в пределах зоны 15-минутной доступности с использованием транспорта, а выдвижные пункты 1 спецавтомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зонье 30-минутной доступности. Этот же документ предписывает при определении числа, состава и вместимости учреждений, организаций и предприятий обслуживания в исторических городах учитывать количество приезжающих туристов.

Мероприятий по развитию объектов капитального строительства регионального значения либо межрайонных объектов в сфере здравоохранения на территориях, входящих в ЦЭЗ БПТ, схемой территориального планирования не предусмотрено. Однако, в связи с увеличением заболеваемости и обра- щений за медицинской помощью не только населения района, но и многочисленных туристов, в рамках областной государственной программы «Развитие здравоохранения»6 в с. Еланцы было построено новое здание Ольхонской центральной районной больницы на 50 коек. Объект введен в эксплуатацию в 2014 г. А в 2015 г. для привлечения в район медицинских кадров выделено около 17 млн. руб. на приобретение 10 жилых помещений для врачей ЦРБ.

Для косвенной оценки потребности туристов в медицинской помощи, в том числе и экстренной, были проанализированы сообщения местных СМИ7 за 2017-2018 гг. на предмет упоминания происшествий с туристами на территории ЦЭЗ БПТ. В результате 38% происшествий связаны с получением различных травм, причем, в 2/3 случаев (или 23% от общего числа происшествий) имел место летальный исход. Другая группа происшествий, составляющая 26%, связана с пропажей туристов - сбились с маршрута, попали в метель, унесло в открытый Байкал. В этих случаях пострадавшим также необходима была бы медицинская помощь. 5% освещаемых СМИ случаев - это массовые кишечные отравления, когда нескольким десяткам человек одновременно требуется госпитализация. Оставшийся 31% происшествий приходится на различные правонарушения, в том числе связанные с несанкционированным использованием транспортных средств. Таким образом, 70% происшествий требует присутствия квалифицированной медицинской помощи.

Развитие социальной инфраструктуры, в частности системы учреждений здравоохранения, с учетом увеличения туристического потока и усложнения рекреационной отрасли генеральными планами поселений практически не предусмотрено. Расчет необходимых объектов производится только на количество проживающих, в том числе и временно. На момент разработки документов территориального планирования (2010-2012 гг.) сеть учреждений здравоох- ранения в пределах ЦЭЗ БПТ выглядела следующим образом. Во всех муниципалитетах выявлена нехватка мощностей стационаров: количество койко-мест составляло 57% от норматива в Слюдянском районе, 71% в Иркутском и 77% в Ольхонском. Со строительством новой больницы в райцентре Ольхонского района с. Еланцы мощность стационаров была доведена до норматива, но при достижении расчетной численности населения показатель снова снизится.

Мощность амбулаторий и поликлиник в Слюдянском и Ольхонском районах выше норматива, а для части ЦЭЗ БПТ, приходящейся на Иркутский район, только 73%. Теоретически мощностей амбулаторных учреждений хватит на медицинское сопровождение туристической сферы, однако наличие мощностей не означает наличия кадров, способных оказать квалифицированную медицинскую помощь. Специализированное учреждение для обслуживания

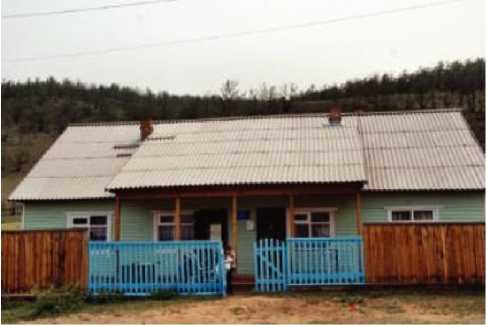

Больница в п. Большая речка Иркутского района

ФАП в п. Байкал Слюдянского района

ФАП в с. Шара-Тогот Ольхонского района

Рис. 1 - Объекты здравоохранения

Иркутской части ЦЭЗ БПТ

Fig. 1 - Health facilities in Irkutsk part of the CEZ BPT

туристов планировалось в Голоустненском муниципалитете Иркутского района, где генпланом, разработанном в 2011 г., отдельно для нужд планируемой в то время ОЭЗ ТРТ предполагалось строительство отдельной поликлиники для обеспечения туристов на 45 посещений в смену и аптечного пункта при ней. Однако проект строительства ОЭЗ в районе Большого Голоустного был закрыт, а вместе с ним и планы по строительству объектов здравоохранения туристов.

Количество ФАПов не изменилось в Слюдянском и Иркутском районах, а в Ольхонском сократилось почти в 2 раза,

причем помимо физического сокращения, в ФАП перепрофилированы врачебная амбулатория и участковая больница. В настоящий момент ФАПы есть в каждом поселении, но далеко не в каждом населенном пункте. Исключением является Маритуйское поселение Слюдянского района, включающее 8 населенных пунктов, где медицинские учреждения отсутствуют, а доступ к другим учреждениям района затруднен в связи с транспортной труднодо-ступностью.

Из этого следует еще одна проблема системы здравоохранения территории ЦЭЗ БПТ, влияющая как на местное население, так и на туристов. Это транспортная и временная доступность медицинской помощи. Система станций скорой помощи слаборазвита. Так, для трех поселений Иркутского района только планируется организация подстанции скорой помощи из 3-х машин в п. Большая Речка. В настоящее время скорая медицинская помощь приезжает из Иркутска, а это от 50 до 120 км для разных населенных пунктов. В Ольхонском районе станция скорой помощи расположена в райцентре при районной больнице, однако расстояния до ряда населенных пунктов района и качество дорог не позволяют достигнуть 30-минутного норматива доступности. Кроме того, на территории существуют поселения, с которыми нет постоянного автомобильного сообщения, и транспортная связь возможна только по воде или по льду в зимнее время (п. Большие Коты Иркутского района), либо железнодорожным транспортом (поселения вдоль КБЖД), также островное Хужирское поселение в периоды ледостава и ледохода теряет авто сообщение. В настоящее время нет и документами территориального планирования не предусмотрена организация передвижения экстренных медицинских бригад водным или воздушным путем.

Еще одно звено в сети учреждений здравоохранения - это аптеки, т.е. доступность лекарственных средств первой необходимости. Строительными нормами количество аптечных пунктов не регулируется, определяется заданием на проекти рование. В генеральных планах поселений встречаются различные нормативы 1 аптечный пункт на поселение, 1 аптека на 6,2 тыс. жителей. Чаще всего аптечный пункт проектируется в комплексе с ФАПом, врачебной амбулаторией или местной больницей. Однако фактически наличие аптек регулируется рыночными механизмами. Муниципальная аптека на всей территории ЦЭЗ БПТ осталась только одна в Слюдянском районе, остальные если есть, то частные. Содержание аптек в небольших населенных пунктах оказывается убыточным.

Проведенное исследование вскрыло ряд проблем относительно дефицитов социальной инфраструктуры, распределения основных её объектов и воздействие на них со стороны туристского потока. Установлено, что генеральными планами поселений практически не предусмотрено развитие социальной инфраструктуры, в частности системы учреждений здравоохранения, с учетом увеличения туристического потока. Расчет необходимых объектов производится только на количество проживающих. Еще одна проблема системы здравоохранения территории ЦЭЗ БПТ - это транспортная и временная доступность медицинской помощи.

В результате проведенного исследования выявлено отношение местных жителей к развитию туристической деятельности на данной территории. Отмечается обеспокоенность населения по поводу экологического состояния территории и нарушения священных мест, в связи с интенсивной рекреационной деятельностью, хотя положительные стороны от развития туризма также учитываются. Своего рода уникальность данной территории выражается в ее восприятии местными как священной земли.

Несомненно, что данная тема требует дальнейшей проработки. В любом случае безопасность здоровья и жизни рекреан-тов и благополучие местного сообщества - это важные параметры при развитии и расширении рекреационной деятельности в пределах конкретных территорий.

Список литературы Местное сообщество и дефициты социальной инфраструктуры в условиях развития туристической отрасли (на примере иркутской части ЦЭЗ БПТ)

- Волкова Т.А. Инфраструктура туризма: исследование Краснодарского края//Казачество. 2015. №13. С. 12-18.

- Дмитрук Н.Г. Туристская инфраструктура Новгородской области//Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. 2015. №1-1(3). С. 51-59.

- Евстропьева О.В. Развитие туристской системы на Байкальской природной территории//География и природные ресурсы. 2016. №5. С. 184-195. ) DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2016-5(184-195

- Захаров К.С. Состояние туристской инфраструктуры РФ и проблемы ее формирования (экономические аспекты)//Современные проблемы социально-гуманитарных наук. 2015. №1. С. 142-147.

- Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2003. 314 с.

- Кузнецова Н.Ф. Современная инфраструктура как одно из важных условий для развития туризма//Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016. №5-3(16). С. 134-138.

- Лысикова О.В. Современные туристы и местные жители: социальные практики взаимодействия//Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. №14(5). С. 270-277.

- Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география: Монография. М.: МГУ, 1981. 207 с.

- Теоретические основы рекреационной географии: Монография/Отв. ред. В.С. Преображенский. М.: Наука, 1975. 223 с.

- Оборин М.С. Туристская инфраструктура: социально-экономический анализ основных понятий и определений//Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2014. №5(61). С. 87-93.

- Шеховцова Т.Н. Качество жизни населения и поиск региональной стратегии экономического развития (на примере Ольхонского района Иркутской области)//Интернет-журнал «Науковедение». 2013. №6(19). С. 113. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/60EVN613.pdf (Дата обращения: 14.01.2019).

- Шеховцова Т.Н. Субъективный подход при изучении качества жизни населения на муниципальном уровне//Общество: политика, экономика, право. 2017. №12. С. 97-100

- DOI: 10.24158/pep.2017.12.20

- Шеховцова Т.Н. Территориальная организация социальной инфраструктуры центральной экологической зоны Байкальской природной территории//География и природные ресурсы. 2016. №5. С. 179-184. )

- DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2016-5(179-183