Место действия в рассказах «Собрания стародавних повестей»: провинции Японии, их уроженцы, наместники и гости

Автор: Бабкова М.В., Трубникова Н.Н.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История и культура Востока

Статья в выпуске: 1 (67), 2024 года.

Бесплатный доступ

Среди сборников японских поучительных рассказов сэцува «Собрание стародавних повестей» (« Кондзяку-моногатари-сю: », 1120-е гг.) выделяется не только объемом, но и широтой географического охвата. Достопамятные случаи из жизни японцев помещаются здесь в мировой контекст, за счет общих мотивов перекликаются с преданиями о жизни Будды и другими индийскими легендами, с эпизодами китайской истории, и вместе с тем каждый из рассказов о Японии имеет местные особенности. В статье рассматриваются функции топонимов в структуре рассказов и способы привязки повествования к местностям на карте Японии, а также прослеживается связь между каждым из таких способов и типом источника, к которому восходит рассказ. На примере нескольких японских провинций авторы анализируют контексты упоминания их названий, задаваясь вопросом о возможном единстве мотивов в рассказах, объединенных не просто местом действия, но и топонимом. В приложении к статье приводится перевод одного из рассказов собрания (26-17), в котором упоминается край Этидзэн.

Япония, сэцува, "собрание стародавних повестей", топонимы, география, местные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/170204314

IDR: 170204314 | УДК: 821.521 | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-1/5-17

Текст научной статьи Место действия в рассказах «Собрания стародавних повестей»: провинции Японии, их уроженцы, наместники и гости

Японские поучительные рассказы сэцува воспроизводят многие сюжеты, известные и по буддийским преданиям Индии, и по китайским сводам «историй об удивительном», и по притчам и сказкам разных народов мира. Казалось бы, место действия в таких текстах не слишком важно, все могло бы случиться «в некотором царстве, в некотором государстве». Однако сэ-цува излагаются как правдивые истории, и их достоверность подчеркивается разными средствами, в том числе точным указанием места действия. Чудеса важны для рассказчика сами по себе, но важно и то, где именно они совершились, в какой точке на умозрительной карте мира можно приобщиться к благим последствиям того или иного чуда, почтить будду, бодхисаттву или божество за его милость к людям. А кроме легенд о чудесах в жанре сэцува представлены исторические повествования, биографии знаменитых людей, придворные анекдоты и многие другие тексты, имеющие обязательную привязку к эпохе и стране. Большие своды сэцува дают обширный материал для изучения представлений японцев об их собственной стране и иных землях. И с этой точки зрения особенно интересно «Собрание стародавних повестей» («Кондзяку моногатари сю:», далее – «Кондзяку»)1. Оно охватывает весь известный рассказчикам мир – Индию, Китай и соседние страны, включая государства на Шелковом пути, на морском пути из Индии на восток и на Корейском полуострове. Буддийские рассказы, кроме того, постоянно упоминают области за пределами людского мира: от небес и райских Чистых земель будд до адских «подземных темниц». Однако в этой статье мы сосредоточимся на тех историях, действие которых происходит в Японии.

« Кондзяку » дает почти полную картину Японского архипелага: хотя бы по одному разу упомянуты все провинции кроме двух (островных Ики и Цусимы); заходит речь даже о Хоккайдо (рассказ 31–11) и об островах Рюкю (11– 12) 2, хотя до вхождения этих земель в состав японского государства остается еще много веков. Перечень храмов, святилищ, мест паломничества далеко не ограничивается центром страны. В этом состоит важное отличие собраний сэцува от японских памятников других жанров X–XI вв., в большей мере сосредоточенных на столице. Конечно, и в « Кондзяку » во многом преобладает взгляд из столичного региона, куда кроме собственно столицы, города Хэйан/Ки-ото, входят город Нара, а также прилегающие земли – места, откуда правили древние государи, когда городов еще не было. Как и в других средневековых японских текстах, движение в столицу здесь обозначается как подъем, из столицы – как спуск. Однако никак нельзя сказать, что для рассказчиков за пределами столичной округи нет жизни: жизнь есть, во многом пугающая, но часто и увлекательная. Из 689 рассказов японской части 228 имеют местом действия столицу и город Нара, 272 – провинции, включая ближние к столице. В 174 рассказах герои путешествуют из столиц в провинции и наоборот, а также за море и в «подземные темницы» (мы учитываем те случаи, где герои, побывав на том свете, возвращаются к жизни). Еще в двух историях японцы действуют за пределами Японии, а в 22 место действия неясно (например, «усадьба» такого-то знатного семейства, неясно, столичная или провинциальная, топонимом не обозначенная).

Внимание рассказчиков к разным провинциям неравномерно, и до какой-то степени по распределению рассказов можно судить о том, какие местности к началу XII в. остаются в кругу литературного интереса. Круг этот был шире в пору становления японского государства в VIII в., а в последующие триста лет постепенно сжимался – как сокращалась и поддержка провинциальных храмов и святилищ из центра. В эти же века при постепенном распаде древнего «государства законов» (по замыслу – высокоцентрализованного, с единой системой обрядов и т.д.) происходит, с одной стороны, укрепление местных центров власти, с другой – перераспределение земель в провинциях между владетелями, такими как столичные знатные семьи или крупные храмы столичной округи. Все это в середине и в конце XII в. приведет к междоусобным войнам, а столетием раньше их предвестниками уже были столкновения на северо-востоке. В мире « Кондзяку » присутствие центральной власти в провинциях ощутимо: там руководят назначенные из столицы наместники, а воины из числа тех, кто усмирял мятежи, дают примеры ратной доблести. Во многом именно воины создают славу северо-восточного края Митиноку – провинции, первой по частоте упоминаний в « Кондзяку » (о ней заходит речь 75 раз). С XIII в., с установлением воинского правления – сёгуната, начнется резкое расширение круга авторов, в литературе заново заявят о себе «Восточные земли», в традиции сэцува появятся, например, такие тексты, как «Собрание песка и камней» (« Сясэкисю: »), где «центральных» и «восточных» рассказов примерно поровну. Однако, на наш взгляд (оценка зависит от способа подсчета), дорожных историй станет меньше, единство действия в пределах рассказа будет соблюдаться последовательнее. В этом смысле « Кондзяку », где герои активно перемещаются по стране, ближе к текстам, специально посвященным теме странствий.

И географическая привязка событий, и сами способы обозначения места действия в «Конд-зяку» во многом зависят от того, к каким источникам восходят рассказы. Те, что взяты из «Японских легенд о чудесах» («Нихон рё:ики», рубеж VIII–IX вв.), относятся или к Наре (тогдашней столице), или к различным провинциям, причем место действия указывается наиболее подробно, с точностью до уезда и селения. Истории из «Японских записок о возрождении в краю Высшей Радости» («Нихон о:дзё: Гоку- раку-ки», конец X в.) или из «Записок о чудесах Лотосовой сутры в великой стране Японии» («Дай Нихон-коку Хоккэ-гэнки», середина XI в.) уже в большей мере тяготеют к столичной округе и к горе Хиэй (северо-восточнее города Хэй-ан), где расположены храмы самой влиятельной в X–XI вв. буддийской школы – Тэндай. Правда, и здесь встречаются отсылки ко многим провинциям, если не как к месту действия, то как к месту рождения героя, а список упоминаемых храмов отчасти сокращается за счет провинциальных, отчасти пополняется новыми святынями столицы и ближних к ней краев. Коль скоро два названных сборника разрабатывают в традиции сэцува поджанр рэйгэнки, «записок о чудесах», место действия в них чаще указывается с точностью до храма или иного святого места; некоторые из этих храмов соотнести с современными не удается, их традиции пресеклись или сильно изменились. Если же рассказ восходит к воинскому сказанию гунки, то в нем походы и сражения бывают описаны во всех топографических деталях: возвышенности, речки, переправы и т.д. То же можно сказать об историях из жизни столицы: порой в них адреса указаны с точностью до улицы и переулка, и мы можем проследить по карте города Киото все перемещения героя (чиновника, монаха, вора и пр.); правда, источник этих рассказов неизвестен, возможно, они бытовали изустно и впервые были записаны для «Кондзяку».

Топонимы в рассказах « Кондзяку » встречаются в четырех основных функциях. Помимо собственно указания на место действия это могут быть имена или прозвища героев. Таковы, например, величания знатных особ по их усадьбам, пример – «господин Удзи», прозвище канцлера Фудзивара-но Ёримити (992–1074), в рассказах 23–14, 24–29, 24–33, 26–16, 28–30. Именно его покровительство, по преданию, позволило Минамото-но Такакуни (1004–1077), большому любителю занимательных историй, проводить досуг в местности Удзи на пути из Хэйана в Нару, зазывать к себе путников, записывать их рассказы и тем самым положить начало составлению « Кондзяку ». Люди незнатные тоже часто прозываются по местностям: «плотник из Хиды» (24‒5), «помощник из Оосуми» (16–25) и пр.

Иной случай составляют топонимические характеристики героев. Таково место рождения для монаха, который «покинул свой кров» и подвижничает, например, на горе Хиэй, но для рассказчиков важно, откуда он родом. В еще большей мере место, выбранное для уединения, характеризует отшельника, а странника – маршруты его странствий. Вся Япония в «Кондзяку» обозначается как «пять областей вокруг столицы и семь дорог» и «шестьдесят с лишним краев» (рассказ 13–24); второе из этих выражений встречается также в рассказе 15–28, и в обеих историях речь идет о монахах-странниках, обошедших всю страну3. Мирянина характеризует место службы: «наместник края такого-то» – часто вершина карьеры, и подобным образом в рассказах знатный господин бывает представлен не реже, чем как «глава такого-то ведомства». Знатные женщины, по именам не называемые вообще, появляются под прозвищами в честь места службы их отцов, мужей или других родичей («Исэ, служительница государевой опочивальни» в рассказе 24–31). Условия службы не предполагали постоянного присутствия наместника во вверенной ему провинции, и в рассказах многие наместники действуют в столице, но для «Кондзяку» связь между человеком и местом службы не случайна, а определяется законом воздаяния. Одно из подтверждений тому – возможность предсказать, назначат ли в такой-то край такого-то чиновника. В рассказе 31–25 принц Тоёсаки (801–864) «хорошо знал, как что делается на свете, помыслы его были прямы, он прекрасно различал, что хорошо, а что дурно в делах службы. Когда при дворе готовились объявить новые назначения, он взвешивал, кто ожидает своей очереди и хочет получить должности в краях, где есть свободные места. И говорил: вот его завтра назначат наместником в такой-то край, а этот человек не пройдет, какие бы доводы в его пользу ни приводили… И так – для каждого из краев». Точность его предсказаний удивительна, хотя не все при дворе ему верят и некоторые даже считают безумным; как и во многих случаях в «Кондзяку», здесь неясно, исходит принц просто из житейского опыта или обладает более глубоким знанием кармических закономерностей. Наконец, топонимы могут служить характеристиками животных или вещей, как правило, особенно ценных: «конь из края Каи», «бумага из Митиноку» и т.п.

В « Кондзяку » лишь изредка встречаются истории о том, почему то или иное место называется так, а не иначе; топонимы в основном берутся как данность. Отметим, что при переносе рассказа из сборника в сборник именно топонимы оказываются устойчивее прочих подробностей; один из примеров мы обсудим ниже.

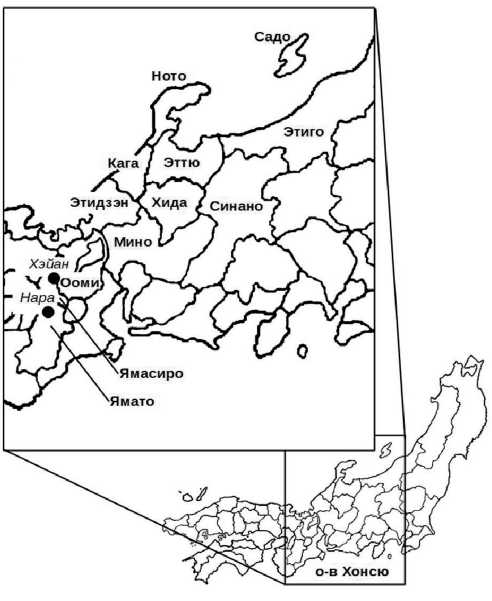

Рассмотрим контексты, в которых появляется название одной из провинций. Пусть это будет Этидзэн в регионе Коси северо-восточнее города Киото (Рис. 1). Провинция относится к крупным; японские источники не обходят ее вниманием, начиная с древности (см.: [6; 7]). В Новое время сравнительные описания провинций называют климат Этидзэн холодным, указывая, что жители здесь «сообразительны и смекалисты» [5, с. 171]. В « Кондзяку » край Этидзэн упомянут в десяти рассказах, всего 14 раз.

Рис. 1. Исторические области в центральной части о. Хонсю

В одном случае (15–11) это место, откуда родом герой-монах: учился он на горе Хиэй, затем жил в столице или странствовал, читал «Лотосовую сутру», за плату исполнял обряды по заказам мирян. Под старость он потратил нажитое на благие дела: на изготовление статуи будды Амиды и картин для храма, а также на переписывание сутры. Когда скончался, близкие его видели во сне, что он возродился в краю Высшей Радости – Чистой земле будды Амиды. Здесь перед нами жизнеописание обычного, рядового монаха, не сделавшего карьеры в крупном храме, не имевшего знаменитых учеников, но и не ушедшего в отшельники; место рождения занимает одну из строчек в этой короткой биографии. В другом случае (11– 9) второстепенный персонаж, Фудзивара-но Кадономаро (755–818), назван «наместником края Этидзэн» – по высшей из его должностей, однако в самом рассказе говорится о более ранней его службе: он возглавлял посольство в Китай в 804–805 гг., когда туда ездил на учебу главный герой рассказа – знаменитый монах Кукай (774–835). Более поздний наместник Этидзэн, Фудзивара-но Тамэмори (ум. 1029), появляется в рассказе 28–5. Место действия тут – город Хэйан. Наместник должен из податей, поступающих из провинции, выплачивать жалованье воинам дворцовой стражи; он медлит с этим, и стражники начинают роптать. Наместник находит способ на время отложить вопрос: устраивает для стражников большой пир, чтобы они объелись и перепились на потеху их же товарищам и всей столице. С чем была связана задержка выплат (с неурожаем, неумением наместника наладить сбор податей или с прямыми злоупотреблениями), в рассказе не говорится.

Должность наместника Этидзэн как таковая оказывается в центре внимания в рассказе 24– 30: Фудзивара-но Тамэтоки (949–1029), давно и успешно служащий в столичных ведомствах, надеется получить повышение и стать наместником какого-нибудь края, но – тщетно. В печали он слагает стихи и передает их ко двору, там его строки производят впечатление, и его все-таки назначают наместником в Этидзэн. В истории японской словесности Тамэтоки известен не столько собственными стихами, сколько творчеством его дочери – Мурасаки Сикибу, сочинительницы «Повести о Гэндзи». В рассказе, правда, о его семье речь не заходит, как и о том, успешно ли он управлял вверенным ему краем;

перед нами лишь пример того, как стихи трогают людские сердца.

Эти четыре случая не касаются самого края Этидзэн, но упоминание названия провинции в них добавляет сказанному конкретности, соотносит рассказ сэцува с такими жанрами документальной словесности, как монашеское жизнеописание и послужной список мирянина. Однако Этидзэн служит также и местом действия нескольких историй.

Наместник этого края по имени Фудзива-ра-но Такатада (даты жизни неизвестны) в рассказе 19–13 находится на месте службы, когда зимним утром замечает, что один из его свитских убирает снег во дворе, одетый слишком легко. Наместник предлагает ему сложить песню о холоде, и свитский сочиняет пятистишие:

Хадака нару

Вагами-ни какару

Сироюки-ва

Утифуруэ домо Киэсэдзари кэри

На голое

Тело мое

Падает белый снег.

Но хоть и дрожу я весь, Все же совсем не растаю.

Такатада оделяет свитского теплым кафтаном со своего плеча, супруга наместника прибавляет еще накидку. После этого свитский исчезает, какое-то время все думают, что он сбежал, а он на самом деле отправился в местный горный храм к отшельнику, преподнес ему полученную в дар одежду и объявил, что хочет принять монашество. Отшельник совершает обряд, новопостриженный монах уходит неизвестно куда, позже наместник отзывается о поступке свитского с уважением.

В рассказе 14–8 край Этидзэн упомянут в ряду других, основные события разворачиваются в соседнем краю Эттю. Небогатый человек, писарь, узнает, что для спасения своей умершей супруги из «подземных темниц» должен переписать «Лотосовую сутру» тысячу раз. Он вместе с детьми принимается за работу, хотя и понимает, что задача непосильна. Наместник Эттю, прослышав о том, рассылает письма в соседние провинции Ното, Кага, Этидзэн. И там, и в Эттю находятся отзывчивые люди, тысячу списков сутры удается изготовить, и умершая возрождается на небесах.

Через Этидзэн лежит путь героя рассказа 16–7 – сына наместника края Мино, молодого вдовца. Он по делам направляется в край Ва-каса и по пути ночует близ гавани Цуруга в усадьбе, когда-то богатой, но запустевшей. Там он влюбляется в хозяйку, тоже вдовую обедневшую даму. Он оставляет у нее часть своей свиты (вероятно, вместе с лошадьми), сам едет дальше (видимо, морем), а на обратном пути забирает с собой и свитских, и хозяйку. Направляет его в пути бодхисаттва Внимающий Звукам (Каннон, санскр. Авалокитешвара): этого бодхисаттву преданно чтит вдова, молится ему о помощи, и Каннон в вещем сне сообщает ей: «Я решил выдать тебя замуж, вызвал жениха сюда, и уже завтра он прибудет». Бодхисаттва приходит в дом, приняв облик девушки-простолюдинки и назвавшись дочерью служанки, когда-то давно работавшей у родителей вдовы. Девушка добывает все надобные припасы, чтобы принять гостя и кормить потом его многочисленных свитских; в благодарность вдова дарит ей свою одежду, а перед отъездом, зайдя помолиться в домашнюю молельню, находит эту одежду на изваянии Каннон. Супруги живут долго и счастливо и многие годы ездят в Цуругу на поклонение. То, что в этом месте почитают именно Внимающего Звукам, неудивительно – ведь он покровитель не только женщин, но и мореплавателей.

Отметим, что дочь служанки, располагающая немалыми средствами, не вызывает недоумения. Героиня удивляется только, почему девушка взялась помогать ей, а та отвечает: в память о покойных господах своей матушки. Вероятно, в гавани Цуруга возможно встретить простолюдинов, разбогатевших на торговле и морских перевозках. Этот мотив звучит также в рассказе 20–19. При государе Сёму (в середине VIII в.) купец по имени Ивасима, житель города Нара, берет взаймы денег у крупного храма Дайандзи и отправляется в Цуругу за товарами. Обратный путь его лежит через края Ооми и Ямасиро; по дороге герой заболевает и вдобавок замечает за собой слежку. В Ямасиро у моста через реку Удзи ему удается поговорить с преследователями. Это не люди, а демоны, они служат царю Эмма (санскр. Яма), вершащему суд над умершими. Пока герой не вернет деньги храму, его не могут вызвать на суд, иначе говоря – он не может умереть, хотя срок его уже подошел. Демоны жалуются, что устали гоняться за Ивасимой из Нары к морю и обратно, тот делится с ними дорожными припасами, потом приглашает к себе в гости, щедро угощает и договаривается с ними, чтобы они якобы ошиблись – доставили на посмертный суд другого человека. Чтобы избавить демонов от наказания, Ивасима заказывает ради них прочесть «Алмазную сутру», долг храму так и не возвращает – и доживает до глубокой старости. О подобных ошибках служителей царя Эмма говорится в нескольких рассказах «Кондзяку» (9–32 и др.); о мостах как местах, где проще всего встретить демонов, также речь заходит не раз (16–32, 27–13, 27–14). Рассказ об Ивасиме через эти мотивы соотносится с историями, где действие происходит в Китае или в других краях Японии. Обратим внимание, однако, на мотивы богатства и угощения.

В « Кондзяку » встречаются сюжеты, общие для традиций многих народов. Один из них связан с Этидзэн (17–47). Мелкий чиновник, служащий здесь (уроженец соседнего края Кага), усердно молится богине Китидзё (санс-кр. Лакшми) о том, чтобы выбиться из нужды, и та сначала сама в образе прекрасной женщины приносит ему риса, а потом выдает расписку. С этой бумагой нужно подняться в горы и у тамошнего демона получить пропитание. Демон вручает бедняку мешок, в котором рис не тратится, сколько ни бери, и вскоре об этом узнает наместник края (здесь он по имени не назван). Дальше сюжет подобных историй может развиваться по-разному: хитростью или силой у бедняка отнимают сокровище, оно начинает вместо богатства приносить неприятности и т.д. В « Кондзяку » наместник честно выкупает мешок за огромное количество риса, надеясь со временем получить еще больше. Но выдав ровно столько, сколько было заплачено, мешок пустеет, наместник возвращает мешок бедняку, и неистрачиваемый рис появляется снова. В японских текстах эта история встречается в разных изводах (например, в «Рассказах, собранных в Удзи», « Удзи сю:и-моногатари », XIII в., рассказ 192), в ней меняются имена бедняка и демона, и даже помощником выступает другое божество, но привязка к краю Этидзэн сохраняется.

Наконец, в рассказе 26–17 соединяются мотивы, уже знакомые нам по предыдущим историям. Здесь снова бедный чиновник и его мечта – наесться досыта; правда, мечтает он о кон- кретном кушанье – каше из батата. Здесь есть и поездка через несколько провинций, причем дорога выглядит особенно пугающей, ведь герой не понимает, куда его везут. Холод и попытка согреться; чудесный помощник (в этом случае ‒ лисица-оборотень); и клич, брошенный окрестным жителям, и их совместные усилия по выполнению трудной задачи; и баснословно богатое пиршество – все это отсылает к другим рассказам «Кондзяку» о крае Этидзэн. Но главным благодетелем героя здесь выступает человек – знатный господин, и движет им не милосердие, а скорее желание развлечься. История эта стала одной из самых известных в «Кондзяку» благодаря тому, что ее пересказал писатель Акутагава Рюноскэ в рассказе «Бата-товая каша» («Имогаю», 1916 г.); на русском языке рассказ Акутагавы публиковался не раз в переводе А.Н. Стругацкого. В приложении к нашей статье приведен перевод рассказа из «Кондзяку».

Итак, можно проследить единство мотивов в рассказах, объединенных не просто местом действия, но также и топонимом Этидзэн. В целом мотив нехватки/изобилия пищи в « Кондзяку » – один из частых, но преобладающим для всего собрания его назвать нельзя; в нашей выборке он звучит гораздо заметнее, чем в среднем по собранию. При этом каждый из рассмотренных рассказов на своем месте в структуре собрания соотнесен общей темой с соседними рассказами: в свитке 11-м это история передачи Закона Будды из Китая в Японию, в 14-м – чудеса «Лотосовой сутры», в 15-м – возрождение в Чистой земле, в 16-м – чудеса бодхисаттвы Каннон, в 17-м – чудеса разных бодхисаттв и богов, в 19-м – уход мирян в монахи, в 20-м – встречи с нечистой силой, в 24-м – человеческие таланты, включая поэтический, в 26-м – удивительное действие закона воздаяния, в 28-м – человеческая глупость. Но если по разным свиткам отобрать упоминания Этидзэн, то, как нам кажется, возможно вычленить связанные с этим краем людские нужды и пристрастия.

Такая закономерность, конечно, наблюдается не для всех провинций. Сравним рассказы о крае Этидзэн с рассказами о двух соседних краях – Эттю и Этиго.

Край Эттю упомянут в семи рассказах, всего 16 раз. Наместники Эттю появляются в трех историях. Рассказ 12–24 повествует о явлении одного из будд в образе вола; наместник приобретает его в Эттю, затем вол несколько раз пе- реходит от одного хозяина к другому, а чудеса являет уже ближе к столице. В рассказе 15–45 наместник Эттю преданно чтит «Лотосовую сутру» и возрождается на небесах. А в рассказе 31–28 мы встречаем уже знакомого нам стихотворца Фудзивара-но Тамэтоки, назначенного на сей раз руководить краем Эттю. Речь, однако, не о нем, а о его сыне, брате Мурасаки Сики-бу; поехав в Эттю к месту службы отца, сын тяжко заболевает, монах пытается дать ему предсмертное наставление, но он не проникается мыслями о мирах будущего рождения, а слагает вместо этого песню о столице и о том, что пора в дорогу, – и, не дописав последней буквы, умирает. В этих трех рассказах едва ли можно выделить общие мотивы – за исключением того, что герои сознают, когда им пришло время умирать, и сообщают об этом: вол – в вещем сне, наместник и сын наместника – наяву.

Остальные истории об Эттю связаны с местом под названием Татияма (14–7, 14–8, 14–15, 17–27), на них приходится большая часть упоминаний, 10 из 16. «Среди гор широкая каменистая долина, там во впадинах сотни и тысячи горячих источников бьют из глубоких ям. Хоть ямы и скрыты под скалами, пар вырывается с силой, бьет из-под скал, ворочает огромные камни. Все полно жаром, кто заходил туда и видел, говорят: очень страшно!.. С давних пор люди рассказывают: многие из жителей страны Японии, кто грешил, попадают в этот ад Татия-ма» (14–7). Странники, приходя в долину, встречают узников ада и узнают, как их вызволить (14–7, 14–8, 17–27); также в этом страшном месте можно узнать о причинах своих трудностей, обусловленных законом воздаяния (14–15). Татияма – не единственное место в горах Японии, где, по преданиям, открывается вход в ад (или где расположена некая отдельная область ада); при высокой вулканической активности на Японских островах появление таких преданий ожидаемо. Рассказы о Татияме объединяет не общность мотивов на уровне построения рассказов, а традиция странствий по горам, к которой эти рассказы отсылают. В « Кондзяку » есть и другие примеры провинций, упоминаемых обычно (но не всегда) в связи с каким-то одним чтимым местом: такова Великая гора Хоки для края Хоки (14–18, 17–15). Любопытно, что самые знаменитые места не таковы: край Исэ упоминается не только в связи со святилищем Солнечной богини, а край Суруга – не только в связи с горою Фудзи.

Край Этиго упомянут также в семи рассказах, всего 13 раз. Один случай – все то же спасение жены писаря: среди участников был монах, как раз в ту пору оказавшийся в Этиго и ходивший оттуда в Эттю переписывать сутру; через этого монаха история стала известна в столице (14–8). Два других случая связаны с горой Кугами (12–1, 13–23). В древности на ней возвели храм и пагоду, бог-громовник несколько раз разрушал постройку ударом молнии, пока монах Дзинъю (682–767) не усмирил его; бог навсегда защитил Кугами от молний и отворил на горе родник, чтобы монахам из храма не надо было носить воду издалека. Позже в этом храме другой подвижник читал «Лотосовую сутру», и ему служили неведомо откуда взявшиеся отроки, вполне добросовестные, но со страшными именами (на самом деле это были демоницы-ракшаси, чья помощь хранителю сутры предсказана в самом ее тексте). В рассказе 14–6 монах-отшельник в Этиго читает «Лотосовую сутру», и к его хижине приходят обезьяны. Задавая им вопросы и наблюдая за их поведением, отшельник решает: обезьяны хотят, чтобы он переписал сутру ради них. Он соглашается, и обезьяны начинают носить ему лесные плоды для пропитания и кору для изготовления бумаги (помощь диких зверей подвижнику также предсказана в сутре). Потом обезьяны погибают, и монах на время откладывает начатую работу. Много лет спустя в Этиго назначают нового наместника; он, к удивлению подчиненных, сразу по прибытии вместе с женой направляется в лес к отшельнику и сообщает: мы – те самые обезьяны, благодаря работе над сутрой мы смогли переродиться людьми (и, видимо, знатными, раз мужчина дослужился до высокой должности). Наместник снабжает монаха всем необходимым, чтобы переписать сутру до конца. Отметим здесь кармическую связь человека с тем местом, куда его назначают служить.

Как сообщается в рассказе 31–18, к берегам Этиго (но не соседних провинций) море иногда выносит кораблики, совсем как настоящие, со следами износа в морском походе, но очень маленькие, рассчитанные на карликов, и пустые, без моряков; откуда они приплывают, неизвестно. И еще в двух случаях Этиго служит прибежищем от властей неправедных. Жителей края Ното, ведших морской промысел, тамошний наместник обложил непомерными податями, и они бежали в Этиго (31–21). В свите наместника края Митиноку состоял конюший, вполне справлялся с делами, но отчего-то господин его невзлюбил и бросил по дороге из столицы в Митиноку без средств к существованию (здесь можно усмотреть отсылку к самому началу собрания, к рассказам 1–4 и 1–5, где царевич Сиддхартха, уходя странствовать, расстается со своим верным колесничим; такая пародия на поступок Будды не предвещает благополучного исхода). Случайно конюший находит в ручье сосуд, принимает его за урну с прахом какого-то умершего, но обнаруживает внутри золотой песок. Конюший отправляется к наместнику Этиго, с которым был знаком раньше. Тот рад его принять, но и разочарован: он-то надеялся, что в Митиноку конюший разбогатеет и у него можно будет раздобыть золота, нужного, чтобы завершить отделку статуи будды Амиды (сияющее золото в «Кондзяку» прочно связано с образами Будды Шакьямуни и других будд, а о том, что именно золото из Митиноку лучше всего подходит для украшения храмовых изваяний, говорится в рассказе 11–13). «Золото есть!» – сообщает конюший, помогает наместнику Этиго исполнить его обет, благополучно служит при новом господине и даже находит случай поквитаться с прежним, когда тот возвращается из Митиноку (26–14). В случае Этиго единство мотивов нам представляется менее выраженным, чем для Этидзэн, и все-таки его можно проследить: не просто нежданные пришельцы или находки, но еще и неоднозначные, польза/вред от которых поначалу неочевидны (или вовсе неизвестны, как в случае с корабликами). Однако все связанное с «Лотосовой сутрой», с золотом или со службой конюшего дает, на наш взгляд, более явные отсылки к рассказам, не имеющим отношения к Этиго.

Пройдет менее ста лет после составления « Кондзяку », и образ края Этидзэн начнет меняться – его известность по всей Японии начиная с XIII в. во многом будет определяться тем, что там после отъезда из столицы проповедовал дзэнский наставник Догэн (1200–1253), основатель традиции Сото-Дзэн (см.: [1]). Как и в других провинциях Японии, в Этидзэн местные традиции – как в области религий, так и в области словесности – оформятся к началу Нового времени (см.: [8; 9]). Но, на наш взгляд, для составления полной картины этих традиций материал « Кондзяку » и в целом рассказов сэцува весьма полезен.

Список литературы Место действия в рассказах «Собрания стародавних повестей»: провинции Японии, их уроженцы, наместники и гости

- Бабкова М.В. Наставник созерцания Догэн: жизнь и сочинения. М.: Кругъ, 2016. EDN: VKZMKP

- Кондзяку моногатари-сю: (Собрание стародавних повестей). Токио: Иванами, 1993-1999.

- Кондзяку моногатари-сю: (Собрание стародавних повестей). URL: http://yatanavi.org/text/k_konjaku/index.html.

- Собрание стародавних повестей 今昔物語集, "Кондзяку моногатари-сю" в истории японской религиозно-философской мысли // Сайт Н.Н. Трубниковой. URL: https://trubnikovann.wixsite.com/trubnikovann/blank-czx1.

- Родин С.А. Представления о влиянии природных условий среды обитания на формирование характера человека в Японии: анализ содержания и бытования текстов "Дзинкокуки" и "Син дзинкокуки" // Вопросы философии. 2020. № 1. С. 168-179. EDN: ZXAMUO

- Симонова-Гудзенко Е.К. Япония VII- IX веков. Формы описания пространства и их историческая интерпретация. М.: АСТ; Восток-Запад, 2005.

- Суровень Д.А. Покорение земель северо-восточной Японии режимом Ямато (по материалам "Куни-но мияцуко хонки" ["Реестра наместников провинций"]) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 3-15. EDN: NVAXYD

- Tomohiro, Y., 2021. Literacy in early modern Echizen and Wakasa regions. In: Rubinger, R. ed., 2021. A social history of literacy in Japan. London; New York: Anthem Press, pp. 99-126.

- Xiaolong Huang, 2021. Authority and competition: Shingon Buddhist monastic communities in medieval Japanese regional society. Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 48, no. 1, pp. 103-123.