Место и роль некоторых массовых видов птиц в биоповреждениях в Ферганской долине Узбекистана

Автор: Мамашукуров А. У.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 9 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные о месте и роли в биоповреждениях некоторых массовых видов птиц Ферганской долины. Обсуждаются причины возникновения биоповрежденческой деятельности птиц, приводятся характер и степень биоповреждений, вызываемых белыми аистами, зеленой щуркой, майной, индийскими и полевыми воробьями на рыбоводческих хозяйствах, предприятиях электросетей, виноградарстве и урожаям зерновых культур (пшеницы и риса). Сооружая свои огромные гнезда на опорах высоковольтных линий электропередач в течение года, белые аисты, совершают короткие замыкания, которые приводят к обрыву подачи электроэнергии. В послегнездовой период белые аисты большими стаями прилетают на рыбоводческие хозяйства. Одна птица за день съедает в среднем 600–800 г рыбы. Зеленые щурки во время весенних и осенних миграций собираются на пчеловодческих хозяйствах. Одна пара за день уничтожает около 350–400 рабочих пчел. Майны после вылета птенцов из гнезд вместе со слетками налетают на виноградники и в среднем повреждает 18,5% урожая винограда. Полевые и индийские воробьи в период молочно-восковой зрелости пшеницы поедают в среднем 16,95% урожая. На рисовых полях в период осенних миграций вред от воробьев составляет 2,1–13,4%. В статье также приводятся данные о некоторых репеллентных средствах, применяемых при предотвращении и снижении биоповреждений, вызываемых птицами, обсуждаются их эффективность.

Биоповреждения, линии электропередач, рыбоводческие хозяйства, виноградарство, зерновые культуры, репелленты, экологические аналоги и прототипы

Короткий адрес: https://sciup.org/14119593

IDR: 14119593 | УДК: 598.2. 591.5. 632. 575.12 | DOI: 10.33619/2414-2948/70/03

Текст научной статьи Место и роль некоторых массовых видов птиц в биоповреждениях в Ферганской долине Узбекистана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 598.2. 591.5. 632. 575.12

Интенсивное изменение природной среды и создание антропогенных биоценозов в мире сегодня непосредственно влияет на фауну птиц, являющейся одним из составных компонентов естественных биоценозов. В результате происходят изменения в видовом составе, численности, хозяйственном значении птиц и формируются своеобразные адаптивные реакции в их поведении. Наряду с этим формирование антропогенных биоценозов ведет к постепенному приспособлению птиц к сооружениям, созданных человеком и его хозяйственной деятельности. Поэтому на сегодняшний день изучение распространения, численности, биоэкологических и этологических особенностей массовых видов птиц в антропогенных биоценозах и установление изменений, происходящих в их поведении, имеет важное значение.

Данные по биоэкологическим особенностям птиц и биоповреждениям, вызываемых ими по всему миру, нашли свое отражение в научных работах таких зарубежных ученых, как J. Krebs [24], R. Murton [25], J. Havlin [22], W. Keil [23] и др.

В странах СНГ исследования по экологическим, этологическим особенностям птиц и их биоповрежденческой деятельности проводились Н. А. Гладковым [7], Д. В. Владышевским [4], Э. И. Гавриловым [5], И. М. Ганя, Н. И. Зубковым [6], В. Д. Ильичевым [10], В. Д. Ильичевым, Б. В. Бочаровым, А. А. Анисимовым и др. [11], А. В. Барановским [3], В. А. Андроновым, Т. Б. Ардамацкой и др. [1], А. Ф. Ковшарем, В. И. Тороповой [14], А. В. Матюхиным [16] и др.

Данные о распространении, экологии и практическом значении птиц Ферганской долины приводятся в работах М. Шарипова, Э. Шерназарова [20], Д. Ю. Кашкарова, Р. Н. Пузанковой [12], Р. Н. Мекленбурцев [17], М. Шарипова [19], Е. Н. Лановенко, Е. А. Филатовой, Э. Шерназарова, А. К. Филатова [15], Г. П. Третьякова [18], Р. Д. Кашкарова [13]. Некоторые исследования по биоповреждениям, вызываемых птицами, проводили Э. Шерназаров, М. Тураев [21], С. Б. Бакаев, А. Р. Райимов [2], А. Р. Жабборов [8].

Однако, в вышеупомянутых источниках не показаны экологические и этологические особенности массовых птиц Ферганской долины, их место в биоповреждениях, а также не разработаны меры предотвращения и снижения их вреда. В связи с этим, изучение численности, распространения, экологических и этологических особенностей белого аиста, зеленой щурки, майны, полевого и индийского воробьев в Ферганской долине, их места в биоповреждениях и разработка мер предотвращения и снижения их вреда, представляет большой научный и практический интерес.

Освоение окружающей среды является основной причиной возникновения новых видов биологических повреждений, вызываемых живыми организмами, и защита от них на сегодняшний день становится актуальной проблемой.

Материалы и методы исследования

Для определения частоты гнездования белых аистов на опорах высоковольтных линий электропередач, особенностей распределения их по биотопам и сезонной динамики численности аистов были проведены учеты по 12 маршрутам (1326 км). На рыбоводческих хозяйствах были проведены суточные наблюдения над активностью аистов на прудах, где разводятся рыбы. На виноградниках и посевах зерновых культур вред птиц урожаю определили методами пробных квадратов. Биоповрежденческая деятельность птиц изучалась по общепринятым методикам В. Д. Ильичева [9], В. Д. Ильичева, Б. В. Бочарова, А. А. Анисимова и др. [11], А. Р. Жабборова [8].

Результаты исследования и обсуждения

Биоповреждения — это реакция окружающей среды на все новые объекты человеческой деятельности. Во всех ситуациях, связанных с биоповреждениями с одной стороны, взаимодействуют между собой организм и окружающая среда, с другой стороны объекты, созданные человеком. Прежде всего при изучении взаимодействий этих компонентов, с точки зрения хозяйственной деятельности человека основываются на комплексные эколого-технологические подходы проблемы биоповреждений.

В условиях Ферганской долины Узбекистана белый аист, зеленая щурка, майна, полевой и индийский воробьи вызывают биоповреждения в различных отраслях народного и сельского хозяйства. Ниже мы остановимся на основных биоповреждениях, которые они вызывают.

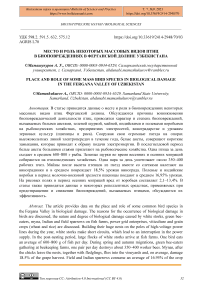

Белый аист. В Ферганской долине гнездование белых аистов на опорах высоковольтных ЛЭП причиняет огромный вред предприятиям электросетей долины. Например, по сведениям предприятия Наманганских электросетей, с участием белых аистов совершены в 2012 г. — 98, 2013 г. — 87, 2014 г. — 53, 2015 г. — 64 аварии (Рисунок аварии

—

с

из-за жидкого помета, а 43

1). Только в 2012 г. 55 аварий произошли непосредственным участием самих аистов.

Рисунок 1. Аварии на линиях высоковольтных электропередач предприятия Наманганских

электросетей

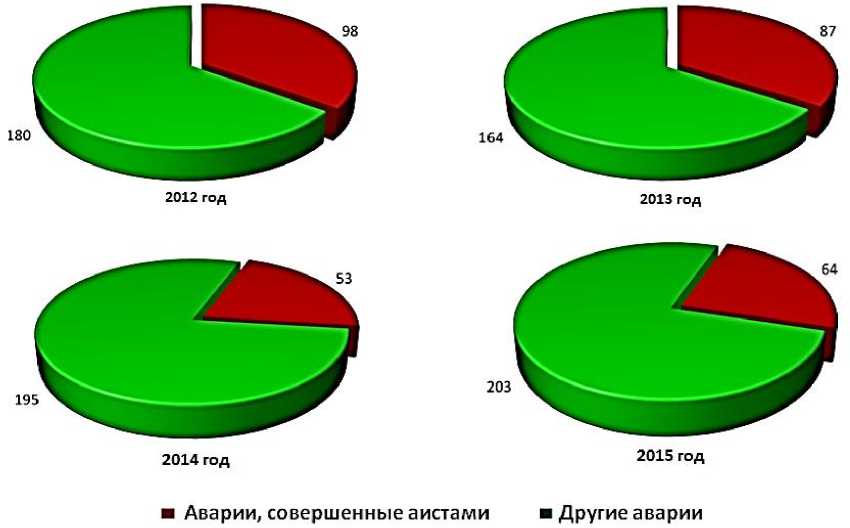

Вред белых аистов рыбоводческим хозяйствам начинается с сентября и продолжается до ранней весны, когда для ловли рыб из искусственных водоемов часть воды спускается. Вокруг таких водоемов собираются белые аисты в большом количестве. Утром и вечером рыба, собираясь в стаи, плывет к берегу водоема. Белые аисты, подстерегая рыбу на берегу, ловят и поедают в основном рыб весом в 200–300 г, иногда — 500 г. К рыбоводческим хозяйствам аисты за один раз прилетают большими стаями по 100–150 птиц. За день один водоем посещают от 850–1000 до 1500 аистов (Рисунок 2). Один аист за день может съедать в среднем 600–800 г рыбы. В результате в среднем аистами из одного водоема в день поедается 600-800 кг рыбы.

Рисунок 2. Активность белых аистов на прудах «Андижанского рыбоводческого хозяйства»

Зеленая щурка. Зеленые щурки в период весенних и осенних миграций собираются около пчеловодческих хозяйств. В этот период щурки с раннего утра до вечера ловят рабочих пчел. В гнездовой период они в основном питаются вредными насекомыми. Но в пасмурные дни они даже в этот период истребляют рабочих пчел, так как в это время численность летающих насекомых резко снижается и только пчелы бывают активными. Установлено, что одна щурка за один полет ловит несколько рабочих пчел, в течение 5 минут ловит 3–7, в течении одного часа — 30–40 пчел, а одна пара за день ловит около 350–400 рабочих пчел. При анализе сотен погадок, найденных вокруг пчеловодческих хозяйств, в них обнаружены хитиновые остатки пчел и других перепончатокрылых.

Майна. В Ферганской долине майна причиняет большой вред садоводству, в основном раннеспелым сортам черешни. Осенью, после вылета птенцов, майна, образуя большие стаи, налетает на сады и виноградники. С 5.00 утра майна начинает прилетать к виноградникам и бывает активной именно в утренние часы. Установлено, что на виноградник площадью 5 га в течение дня прилетают в среднем 1031 майны и вместе с ними сюда прилетают до 1082 обыкновенных скворцов.

Самым повреждающим сортом считается черный кишмиш и степень пораженности его составляет 53,05%, винный сорт — 17,95%, сорт «Хусайни» — 10,95%, сорт «Красный» — 9,3%, сорт «Каттакурган» — 8,65%, сорт «Галаба» — 4,3%, средний же вред составляет 18,55% (Таблица 1).

Таблица 1

СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕННОСТИ УРОЖАЯ ВИНОГРАДА (в %) (Балыкчинский район Андижанской области, Узбекистан, 2016 г.)

|

№ |

Сорта винограда |

Место проведения расчетов |

В среднем |

|

|

Коллективное хозяйство «Галаба» |

Коллективное хозяйство им. А. Муминова |

|||

|

1. |

Черный кишмиш |

58,3 |

47,8 |

53,05 |

|

2. |

Сорт «Галаба» |

4,3 |

— |

4,3 |

|

3. |

Сорт «Каттакурган» |

9,8 |

7,5 |

8,65 |

|

4. |

Винный сорт |

21,7 |

14,2 |

17,95 |

|

5. |

Сорт «Хусайни» |

12,6 |

9,3 |

10,95 |

|

6. |

Сорт «Красный» |

8,9 |

9,7 |

9,3 |

|

Общий вред |

19,2 |

17,9 |

18,55 |

|

Полевой и индийский воробьи. Полевые и индийские воробьи наносят вред зерновым посевам, начиная с молочно-восковой зрелости. В начале мая, когда зерна пшеницы начинают набухать полевые и индийские воробьи, образуя большие стаи, налетают на поля пшеницы. Вред воробьев вычислялся на условных полосах шириной 10 м. На полях, расположенных вблизи гнездовых колоний, на первой полосе повреждались 26,73%, на второй полосе —10,07%, на третьей полосе — 3,37% колосьев; на полях, расположенных вдали от гнездовых колоний, вред от воробьев составил 7,17%, 5,72% и 2,87% соответственно полосам, а средний ущерб составил 16,95% (Таблица 2).

Таблица 2

СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕННОСТИ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ (в %) (Балыкчинский район Андижанской области, Узбекистан, 2016 г.)

|

Полосы |

Места расположения полей пшеницы по отношению к гнездовым колониям воробьев |

В среднем |

|

|

Поля, расположенные вблизи гнездовых колоний |

Поля, расположенные вдали от гнездовых колоний |

||

|

Первая полоса |

26,73 |

7,17 |

16,95 |

|

Вторая полоса |

10,07 |

5,72 |

7,89 |

|

Третья полоса |

3,37 |

2,87 |

3,12 |

|

Средний ущерб |

13,39 |

5,25 |

9,32 |

На посевах риса в Балыкчинском районе Андижанской области вред от воробьев составил 2,1%, в Язяванском районе Ферганской области — 13,4%. Вред от воробьев на рисовых полях осенью, в период осенних миграций индийских воробьев, был более ощутимым.

В целях предотвращения и снижения биоповреждений, вызываемых птицами, нами опробовались различные репеллентные средства.

Акустические репелленты. Проведенные исследования подтвердили эффективность акустических репеллентов при отпугивании птиц от объектов биоповреждений. В экспериментах в качестве акустических репеллентов использовались сигналы бедствия зеленой щурки, обыкновенного скворца, майны, розового скворца, сороки, а также видовые позывы некоторых соколообразных: скопы, чеглока и тювика.

В ряде опытов доказано оказание сильного репеллентного воздействия репеллентных сигналов майны, записанные весной, особенно в гнездовой период, не только на саму майну, но и на обыкновенного скворца, розового скворца, сороке, и даже полевого воробья. Это свидетельствует об акустических связях майны с другими видами и о том, что эти связи на протяжении многих лет подкреплялись, много раз прошли испытания, и потому птицы, живучие по соседству, хорошо понимают смысл и значение ее репеллентных сигналов.

В исследованиях впервые установлено ситуативное изменение акустических звуковых систем зеленой щурки, наличие комфортных или дискомфортных звуков из репеллентных сигналов: предупреждающие сигналы, сигналы, обозначающие опасные ситуации, и сигналы бедствия. При отпугивании зеленых щурок опробовались их сигналы бедствия, обнаруженные нами. Репеллентная реакция зеленых щурок к сигналам бедствия проявлялась в подлете к источнику сигнала, кружении над источником и быстром покидании этого места. Таким образом, результаты исследований показали возможность отпугивания зеленых щурок их сигналами бедствия.

Оптические репелленты. В качестве оптических репеллентов использованы зеркальный шар и его видоизмененные формы: зеркальные шары в форме правильного двенатцатигранника — додекаэдр, правильного двадцатигранника — икосаэдр, шестиугольной, восьмиугольной, десятиугольной и двенадцатиугольной призмы, а также «глазчатые» зеркальные шары, напоминающие хищную птицу.

Оптические репелленты использовались при отпугивании птиц от линий электропередач, рыбоводческих и пчеловодческих хозяйств, виноградников. Применение оптических репеллентов на опытных участках сорго и гречихи дали высокий эффект при отпугивании полевых воробьев. В процессе этих опытов установили новую форму репеллентной реакции и репеллентного действия оптических репеллентов на полевых воробьев. В этих опытах внезапное появление отраженных от зеркальных шаров «зайчиков» на стенах с разных сторон, движение отраженных лучей создавали репеллентную силу действия «эффект экрана» и вызывали сильную репеллентную реакцию у полевых воробьев.

Народные способы . Существует народный опыт по использованию разных способов отпугивания птиц с полей сельскохозяйственных культур. Для этой цели используются погремушки, рукодельные колокола, разные консервные банки, самодельные хлопушки-отпугиватели, разноцветные тряпки, чучела птиц. На небольших виноградниках грозди винограда перед созреванием обертываются бумажными пакетами, наземные кусты винограда укрываются верблюжьей колючкой, в черешневых садах ветви черешни полностью закутываются марлей. На посевах риса подвешенные консервные банки дают хороший результат, но их периодически надо приводить в движение. Несмотря на низкий эффект этих способов, они широко применяются с древних времен и являлись единственным способом отпугивания птиц. Основным недостатком таких способов отпугивания является то, что птицы к ним быстро привыкают и перестают обращать на них внимание. А некоторые из них (обертывание бумажными пакетами, укрывание верблюжьей колючкой, закутывание марлей и т. п.) невозможно применять на больших площадях.

Экологические аналоги и прототипы. Поиск экологических аналогов репеллентных средств и привлекающих объектов для птиц и их использование как своеобразных моделей, занимает важное место в решении проблем управления поведением. При использовании экологических аналогов обязательно, чтобы они были по возможности идентичными с экологическими прототипами (прототип (от греческого πρῶτος «первый» + τύπος «отпечаток, оттиск») или первообраз).

В исследованиях были проведены первые опыты по привлечению майны к агроценозам путем создания вокруг них искусственных гнезд, аналогичные естественным гнездам и использованию их в качестве средств борьбы с вредными насекомыми, а также снижения и предотвращения вреда в садах и на виноградниках. Для этого были изготовлены 14 искусственных гнезд из кровельного железа и толовой бумаги диаметром 100–120 мм, длиной 800–1000 мм и развесили их на деревья вокруг агроценозов и на крышу полевого стана. 8 гнезд (57,1%), установленных на иве и тутовниках, заняли майны, которые отложили яйца и приступили к размножению. 4 гнезда, установленные на крыше полевого стана и 2 гнезда на тутовнике майны не заняли (42,9%) из-за высокого фактора беспокойства.

Заключение

Наряду с вызыванием коротких замыканий на линиях электропередач, белые аисты в сентябре-феврале собираются на рыбоводческих хозяйствах, нанося им ущерб, при этом, в среднем одна птица съедает 600–800 г рыбы; зеленые щурки в период весенних и осенних миграций, собираясь на пчеловодческих хозяйствах, наносят вред — одна пара щурок за день ловит до 350-400 рабочих пчел; майны повреждают в послегнездовой период 18,55% урожая винограда; полевые и индийские воробьи — 9,32% урожая пшеницы и 2,1% урожая риса. Высокоэффективными способами предотвращения и снижения вреда биоповреждений, вызываемых птицами, являются оптические репелленты (разные конфигурации зеркальных шаров) и акустические репелленты (сигналы бедствия майны, розового скворца, галки, зеленой щурки, а также видовые позывы скопы, чеглока, тювика).

Список литературы Место и роль некоторых массовых видов птиц в биоповреждениях в Ферганской долине Узбекистана

- Ардамацкая Т. Б., Артюхин Ю. Б. Птицы России и сопредельных регионов. Пеликанообразные. Аистообразные. Фламингообразные. М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2011. 599 с.

- Бакаев С. Б., Райимов А. Р. К биологии майны (Acridotheres tristis L., 1776) в культурных ландшафтах юго западного Узбекистана // Наземные позвоночные животные аридных экосистем: Материалы международной конференции, посвященной памяти Н. А. Зарудного. Ташкент: Chinor ENK, 2012. С. 39 49.

- Барановский А. В. Механизмы экологической сегрегации домового и полевого воробьев. Рязань. 2010. 192 с.

- Владышевский Д. В. Птицы в антропогенном ландшафте. Новосибирск: Наука, 1975. 200 с.

- Гаврилов Э. И. Методика сбора и обработки материалов по количественной характеристике видимых миграций птиц // Методы изучения миграций птиц. М.: Наука, 1977. С. 96 116.

- Ганя И. М., Зубков Н. И. Повреждение белыми аистами высоковольтных электролиний // I Всесоюз. конф. по биоповреждениям. М.: Наука, 1978. С. 190 191.

- Гладков Н. А. Хозяйственное значение диких птиц и методы его определения // Перелеты птиц в европейской части СССР. Рига: Изд во АН Латв. ССР, 1953. С. 5 16.

- Жабборов А. Р. Биоповреждения, вызываемые птицами и совершенствование эко технологических методов их предотвращения в Узбекистане: дисс. … д ра биол. наук. Ташкент, 2016. 220 с.

- Ильичев В. Д. Проблемы биоповреждений и народное хозяйство // I Всесоюз. конф. по биоповреждениям. М.: Наука, 1978. С. 209 212.

- Ильичев В. Д. Управление поведением птиц. М.: Наука, 1984. 303 c.

- Ильичев В. Д., Бочаров Б. В., Анисимов А. А. Биоповреждения. М.: Высшая школа, 1987. 352 c.

- Кашкаров Д. Ю., Пузанкова Р. Н. Ткачиковые // Позвоночные животные Ферганской долины. Ташкент: Фан, 1974. С. 93 104.

- Кашкаров Р. Д. Сохранение редких видов птиц Узбекистана результаты, планы и перспективы // Зоосоциология наземных позвоночных: Материалы конференции с международным участием, посвященной 80 летию со дня рождения профессора Олега Вильевича Митропольского. Ташкент: Print Media, 2018. 154 с.

- Ковшарь А. Ф., Торопова В. И. О некоторых редких птицах внутренних и южных районов Тянь Шаня // Наземные позвоночные животные аридных экосистем: Материалы международной конференции, посвященной памяти Н.А. Зарудного. Ташкент: Chinor ENK, 2012. С. 175 181.

- Лановенко Е. Н., Филатова Е. А., Шерназаров Э., Филатов А. К. Современное состояние популяции майны Acridotheres tristis в Узбекистане // Наземные позвоночные животные аридных экосистем: Материалы международной конференции, посвященной памяти Н.А. Зарудного. Ташкент: Chinor ENK, 2012. С. 187 193.

- Матюхин А. В. Биология, экология, поведение, эктопаразиты и эпидемиологическое значение воробьев (Passer montanus, P. domesticus, P. indicus) Северной Палеарктики. М., 2013. 192 с.

- Мекленбурцев Р. Н. Аистовые // Позвоночные животные Ферганской долины. Ташкент: Фан, 1974. С. 133 140.

- Третьяков Г. П. Зимовки белого аиста Ciconia ciconia в Ферганской долине // Русский орнитологический журнал. 2017. Т. 26. С. 254 255.

- Шарипов М. Некоторые черты приспособления птиц в городах Ферганской долины // Экология и морфология животных. Самарканд, 1980. С. 84 92.

- Шарипов М., Шерназаров Э. Гнездящиеся птицы Андижана // Экология и биология животных Узбекистана: труды Института зоологии и паразитологии. Ташкент: Академия наук Узбекской ССР, 1972. 272 с.

- Шерназаров Э. Ш., Тураев М. М. О вредоносной деятельности белого аиста на линиях электропередач и рыборазводных прудах Ферганской долины // Современные проблемы биологии и экологии: тезисы докладов научной конференции. Ташкент, Изд во ТашГУ, 1995. 191 с.

- Havlín J. Vom Haussperling (Passer domesticus) und Feldsperling (Passer montanus) an reifenden Getreidepflanzen verursachte Schaden // Zoologické listy. 1974. V. 23. №3. P. 241 259.

- Keil W. Möglichkeiten der Schaden control le körner fressender Vogel arten in Europa // Luscinia. 1973. V 42. №1/2, S. 22 25.

- Krebs J. Birds as agricultural pests // Nature. 1979. V. 279. №5709. P. 106 107. https://doi.org/10.1038/279106a0

- Murton R. K. The impact of agriculture on birds // Annals of Applied Biology. 1974. V. 76. №3. P. 358 365. https://doi.org/10.1111/j.1744 7348.1974.tb01380.x