Место национальной культуры в произведениях Ч. Айтматова (на примере повести «Лицом к лицу»)

Автор: Бокоева Жамила Токтоналиевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 6 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Творчество известного киргизского писателя Ч. Айтматова относится к эпохе «многонациональной советской литературы», которая в какой-то мере способствовала отражению в его произведениях исконных ценностей киргизского народа. Это давление создало условия для того, чтобы Айтматов, как и многие другие поэты и писатели, начал работать с подтекстами и творчески создавать параллели для передачи определенных национальных ценностей как основы своих произведений. Если раньше автор писал произведения на русском языке и публиковал их в русскоязычных изданиях, то повесть «Лицом к лицу» была одной из первых работ, в 1957 году опубликованных на киргизском языке под названием «Бетме-бет келгенде» в 6 номере журнала «Ала-Тоо». Позднее, в 1990 году, эта повесть была переиздана сначала на русском, а затем и на киргизском языке с некоторыми дополнениями и изменениями. Основная причина, по которой мы остановили свой выбор на данном произведении, заключается в стремлении выявить какие национальные ценности и лингвокультурные коды использовал автор в своем произведении. В ходе анализа отмечено, что отражение национальных ценностей оказывает существенное влияние на сюжетную линию, кульминацию и развязку произведения. Кроме того, если раньше развязка некоторых произведений Айтматова оставалась завуалированной или даже неизвестной, и мы полагали, что автор оставил ее на усмотрение читателя, то в данной статье мы приходим к абсолютно новым выводам, а именно, что развязка произведения кроется в национальных ценностях. Следовательно, логическая развязка произведения не оставлена на воображение читателя, а интегрирована в народные обряды, обычаи и традиции. В этом и заключается новизна данной статьи. В статье представлен опыт использования методики лингвокультурного анализа текста.

Айтматов, «лицом к лицу», лингвокультура, киргиз, национальные ценности, традиции, ментальная карта

Короткий адрес: https://sciup.org/14124006

IDR: 14124006 | УДК: 82.01/.09 | DOI: 10.33619/2414-2948/79/89

Текст научной статьи Место национальной культуры в произведениях Ч. Айтматова (на примере повести «Лицом к лицу»)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 82.01/.09

В последние годы ученые и общественные деятели начали уделять пристальное внимание национальной культуре, национальной идентичности и их месту в современном обществе. Подобного рода проблемы свойственны процессу глобализации. Это связано с тем, что этнические конфликты, миграция населения и повседневные события в современном мире (путешествия, межнациональные браки, программы академического обмена и т.д.) выводят вопрос национальной идентичности, которая является одной из главных проблем, изучаемых политологами и общественными деятелями, а также представителями сферы культуры, психологии и литературы, на первый план.

Что касается отражения национальной культуры в литературе, то это полностью зависит от автора. В литературе мировоззрение, художественный мир и мысль, которую хочет передать автор, тесно переплетаются с эмоциями, переосмысливаются и облачаются в слова. В произведениях великого писателя Ч. Айтматова, который своим пером познакомил мир с жизнью киргизского народа, мы решили сделать акцент на особенностях отражения национальной культуры и ее роли в раскрытии идейного содержания произведения. Причина этого кроется в том, что в условиях технического прогресса применение вышеперечисленных национальных ценностей в повседневной жизни становится практически невозможным. Некоторые сведения об обрядах, верованиях, национальных ценностях наших предков и их значение можно найти только на страницах художественных произведений. В настоящее время произведения Айтматова включены в образовательную программу всех учебных заведений Киргизской Республики. Кроме того, произведения Айтматова пользуются повышенным спросом в книжных магазинах Киргизии. Именно поэтому, цель найти в его произведениях исконно киргизские ценности заключается, во-первых, в том, чтобы взглянуть на уникальность произведений Айтматова с совершенно другого ракурса, а во-вторых, чтобы объяснить будущему поколению смысл и значение обычаев и традиций киргизского народа.

Повесть «Лицом к лицу» стала для Чингиза Айтматова входным билетом в большую литературу [1]. Повесть «Лицом к лицу», в которой описывается жизнь беглого солдата Исмаила, оценивается как «новое слово в киргизской литературе» (1). Она представляет собой художественное исследование человеческих судеб в годы Великой Отечественной войны. В своем «первом уверенном шаге» на творческом пути Чингиз Айтматов через образ главного героя повести Исмаила первый поднял не затронутую ранее в советское время проблему дезертирства. После прочтения повести В. Распутина «Живи и помни», Чингиз Айтматов вновь вернулся к повести «Лицом к лицу» (1980 г.) и искусно добавил эпизод смерти тяжело больной матери Исмаила Бексаат, а также мук Исмаила, который был так близко, однако не мог присутствовать на похоронах матери, бросить горсть земли в ее могилу и проводить в последний путь [2]. Здесь явно прослеживается успех автора. Если бы автор изобразил Исмаила человеком абсолютно бесчувственным и безразличным, его образ, вероятно, не вызвал бы у читателей никакого интереса. Повествования о Чаткале еще больше усиливают роль матери в произведении, т. к. эту мысль выражает сама Бексаат. Кроме того, отводя в произведении значимую роль матери, писатель хочет развить эти события и тем самым наказать Исмаила, т. е. готовит к смерти матери (2).

Творчество Айтматова лежит в основе научных исследований литераторов не только Киргизии, но и других стран мира. Так, на сегодняшний день, написано около 65 кандидатских и докторских диссертаций, связанных с творчеством Айтматова, не считая научных статей [3]. Эти показатели демонстрируют насколько интересно и актуально творчество Айтматова, и что его ценнейшие работы будут и впредь оставаться предметом исследований.

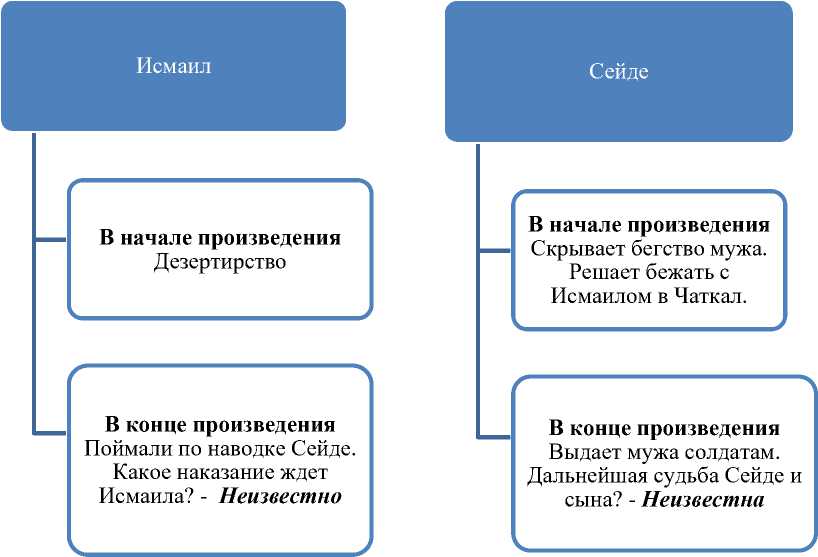

События в произведении разворачиваются в Таласской области, четко описываются некоторые традиции киргизского народа, сохранившиеся с древних времен, однако на них не делается явный акцент. Тем не менее, мы встречаем национальные коды, искусно построенные с высокой творческой интуицией. Для того, чтобы определить, с какой целью автор использовал эти коды, необходимо прежде всего создать ментальную карту главных героев произведения – Сейде и Исмаила, т. к. ментальная карта (майндмэппинг (mindmapping) является «одной из общих систем мышления» [4].

Ментальная карта №1

На «неизвестности» в ментальной карте №1 можно ответить посредством использованных в произведении национальных традиций.

-

А) Традиция не покидать отчий дом. В тексте произведения есть такая фраза: «Негоже мне уходить, не успели закончиться поминки» (букв.) (кара аш: кара – черный, аш – пища, еда), которые произносит Бексаат после смерти отца Исмаила, когда родня пришла ее забирать. Этим автор хотел показать, что Бексаат, несмотря на то, что здесь у нее не осталось никого, кроме сына, и, что одной с маленьким ребенком на руках ей будет очень тяжело, ставит мнение соседей и деревни выше своих собственных интересов. Со стороны может показаться, что это всего лишь слова, однако покинуть отчий дом сыну, являлось для каждого киргиза крайне нехорошим поступком. «… В этом заключается философия единства и согласия. На протяжении своей истории киргизский народ много страдал от внутренних разногласий, раздробленности и междоусобных войн, и даже сегодня в киргизском обществе наблюдаются проявления трайбализма и сегрегации. Тем не менее, патриотическая мудрость, которая гласит: «Вздумаешь отделиться – растерзают волки, а коли киргиз отделится – молва пойдет» (букв.) и «Умрем – окажемся в одной могиле, а коли останемся в живых – будем вместе на одном холме (букв.) (Один за всех и все за одного)» (эпос «Манас»), представляла собой ту самую национальную идею, составляющую ядро киргизского социума. Именно благодаря этой философии, благодаря сплоченности и способности объединиться под одним знаменем, киргизскому народу не раз удавалось выжить в трудных ситуациях и пройти сквозь все исторические перипетии.

Успех прославленного Киргизского каганата, господствовавшего в Азии в IX веке, базировался на идее национального единства. Киргизская интеллигенция понимала, что идея единства и согласия («Без единства жизни нет» (пословица), «Стоит утратить единство, будь ты хоть слоном – одолеют, будь нас хоть тысяча – разгромят (букв.) (Сила в единстве)» (Бакай из эпоса «Манас»), «Залог счастья в согласии, а нет согласия – лишишься золотого трона» (букв.) (акын Калыгул), «Счастье – удел выдающихся и сплоченных» (букв.) (акын-импровизатор Нурмолдо), которые тесно переплетены и неразрывно связаны между собой, имеет фундаментальное значение для судьбы нации [4].

Поэтому, несмотря на все невзгоды и испытания, которые выпадали на долю киргизов, они всегда были едины и сплочены, а их сыны никогда не покидали отчий дом, какими бы сложными ни были обстоятельства. Кульминационным моментом порождения ненависти Сейде к своему мужу в повести «Лицом к лицу» послужила кража коровы Тотой. Здесь акцент делается на том, что Сейде испытывает гораздо больше сострадания к детям соседки Тотой, нежели к собственному мужу. Развитие сюжета вокруг вопроса о том, как Исмаил посмел позариться на пищу осиротевших детишек Тотой, которых вся деревня оберегала и всем сердцем им сострадала (3), также отражает единство жителей деревни. Что касается традиции не покидать отчий дом, то вынудить к этому может лишь крайняя безысходность. К примеру, факты изгнания из отчего дома, преследования за порочные проступки имеют место быть и в современном мире (4). Традиция не покидать отчий дом сохраняется и в наши дни (5). Ответ на вопрос о дальнейшей судьбе Сейде абсолютно очевиден – она не оставит свой дом, равно как и старушка Бексаат не оставила его после смерти своего мужа. Сейде, будучи невесткой, которая свято чтит киргизские обычаи и традиции, подобно свекрови, не позволит сыну Исмаила покинуть отчий дом. То, что Сейде является невесткой, соблюдающей национальные традиции, автор еще раз демонстрирует через традицию не обращаться по имени к родственникам мужа.

Б) Традиция не обращаться по имени к родственникам мужа. Когда Исмаил сбежал и пришел домой, первыми словами Сейде, которые они произнесла, открыв дверь, были: «Сын моей матери! Сын моей матери!» [5]. Традиция не обращаться по имени к родственникам мужа – один из показателей уровня воспитания и нравственности, унаследованных от предков [6]. У киргизов крайне неприличным и неуважительным считается обращаться невестке по имени не только к родне мужа, но к мужу в присутствии его родственников. Невестки никогда не произносят имя свекра и свекрови. Автор подчеркнул данную традицию в своем произведении для того, чтобы посредством подтекста раскрыть образ Сейде как глубоко нравственной и благородной невестки.

-

В) Традиция покрывать голову новоявленной невестки белым платком. Данная традиция завуалированно демонстрируется в эпизоде, когда Исмаил собирается жениться и Бексаат идет на рынок покупать платок. Автор специально подробно не описывает данный момент, его лишь вскользь затрагивает героиня произведения Бексаат, рассказывая о том, что от кого-то знакомого с Чаткала, которого встретила на базаре, узнала, что у ее пожилых родителей все хорошо. Айтматов неслучайно сделал акцент именно на платке, а не каких-либо других нуждах для подготовки к свадьбе. Одним из важнейших свадебных обрядов киргизского народа является обряд, когда свекровь покрывает голову новоявленной невестки белым платком (ак жоолук: ак – белый, жоолук – платок). Первыми словами, которые произносит свекровь, покрывая голову невестки, являются: «Да ниспадет с твоей головы белый платок (букв.) (Дай Бог вам состариться вместе)» и «Будь счастлива». Смысл заключается в том, что белый цвет платка, которым покрывают голову невестки, первый раз переступившей порог дома, символически олицетворяет все хорошее в жизни, добрые пожелания, позитивные мысли. Полной противоположностью является черный платок (кара жоолук: кара – черный, жоолук - платок), поминки (кара аш: кара – черный, аш – пища, еда), о которых уже шла речь ранее, т. е. черный цвет символизирует смерть. Если умирает муж, жена покрывает голову черным платком. Черный платок является знаком траура. Вот почему киргизы уделяют головным уборам особое внимание. Подобные национальные ценности не очень заметны в произведениях, написанных на киргизском языке, однако они становятся очевидными при переводе их на другой язык.

Г) Традиция погребения. Эпизод смерти матери Исмаила – старушки Бексаат. В первой версии повести «Лицом к лицу», опубликованной в 1957 году, этого эпизода не было. Позже Ч. Айтматов вновь вернулся к повести и дописал эпизод смерти тяжело больной матери Исмаила Бексаат и мук Исмаила, который не мог присутствовать на похоронах матери, бросить горсть земли в ее могилу и проводить в последний путь. В чем же кроется причина преднамеренного добавления этих эпизодов? А суть заключается в том, что произведение заканчивается поимкой Исмаила. Однако сведения о его наказании отсутствуют. Дальнейшее развитие событий читатели могут придумать сами, однако подтекст произведения не подразумевает какого-либо домысливания. Для человека, который хорошо понимает киргизский менталитет, конец произведения очевиден. Исмаил понес наказание. Он понес более тяжкое наказание, нежели чем оказаться в руках солдат, он понес самое суровое для киргизского мужчины наказание, какое только можно представить. Оно заключается в том, что он, единственный сын, в то время как мужчины деревни предавали тело его матери – старушки Бесаат – земле, наблюдал со стороны и не мог подойти, чтобы проводить свою мать в последний путь. Для киргизского сына считается большой трагедией присутствовать на похоронах и не бросить горсть земли в могилу родной матери. Пойти на похороны и бросить горсть земли в могилу – долг живых, почитание покойных. Бросить горсть земли в могилу – священный долг человека, который берет на себя долги покойного. А кто тот человек, который должен взять на себя долги покойной? Конечно, Исмаил. Человек, который берет на себя долги покойного – один из самых близких ему людей. Покойного хоронят исключительно мужчины. Женщины остаются в доме покойного и оплакивают его [7]. Эти примеры являются подтекстами, использованными в первой повести. В более поздних работах автора подтекстов наблюдается значительно больше.

Список литературы Место национальной культуры в произведениях Ч. Айтматова (на примере повести «Лицом к лицу»)

- Үкүбаева Л. Чынгыз Айтматовдун каармандарынын кѳркѳм дүйнѳсү: Адабий макалалар. Б.: Турар, 2008.

- Үкүбаева Л. Чыңгыз Айтматов: Жазуучунун ѳмүрү-чыгармачылыгы боюнча кыскача очерк. Б.: Турар, 2018.

- Акматалиев А. Айтматов энциклопедиясы: (Портреттер, илимий макалалар, эскерүүлѳр, ырлар, каттар, маалыматтар, документтер, сүрѳттѳр ж.б.): I том: А-Ж. Б.: Турар, 2017.

- Бокоева Ж. Т., Бейшеева А. У. Эс-тутум карталарын колдонуу аркылуу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окутуу. Б.: К&J, 2017.

- Байгазиев С. "Манас" глобалдашуунун жана технократиялык цивилизациянын дөңгөлөгүнүн астында калабы же эгемендүү кыргыз мамлекетине кандай тарбия стратегиясы керек? // Алиби, 2008. 2-фев.

- Акматалиев А. Айтматов Чыңгыз. Чыгармаларынын жыйнагы: II том. Повесттер жана аңгемелер. Б.: Улуу тоолор, 2014.

- Акматалиев А. С. Баба салты, эне адеби: Элдик салт. Б.: 1993.