Место психологической науки и практики в современном российском обществе

Автор: Юревич Андрей Владиславович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Практическая психология: опыт, проблемы

Статья в выпуске: 1 (56), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы, которые высвечивают одно из главных направлений повышения уровня социальной релевантности психологической науки и практики. Отмечается, что макропсихология может внести существенный вклад в оценку состояния общества и результатов его реформирования, а также в постановку адекватных целей его развития и преодоление явлений экономического детерминизма.

Саморефлексия, психологическая наука, макропсихология

Короткий адрес: https://sciup.org/14989354

IDR: 14989354 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Место психологической науки и практики в современном российском обществе

Саморефлексия науки не сводится только к ее методологической рефлексии. К основным разделам науковедения как науки о самой науке, т. е. ее самореф-лексии, принято относить не только философскую методологию науки, но и социологию науки, психологию науки, экономику науки, организацию науки, научную политику, наукометрию и др. 1, а ее саморефлексия, выстроенная в рамках лишь одного из этих направлений, обречена на заведомую неполноту и односторонность. Вследствие сведения саморефлексии науки психологии преимущественно к ее методологической рефлексии отсутствуют полноценный анализ социальных процессов, разворачивающихся в российском психологическом сообществе, его «инвентаризация», не имеется сведений об общем количестве психологов в современной России, их распределении по основным видам психологической деятельности и др.

Несколько упрощая реальную структуру науковедения, его основные разделы можно свести к двум главным составляющим — к изучению: а) закономерностей развития научного знания (а также состояния, основных способов и трудностей его построения и т. п.); б) основных характеристик и тенденций развития научного сообщества . Первый блок проблем относится к когнитивному контексту науки, изучаемому ее логикой, философией и методологией, второй блок охватывает социальный контекст, изучаемый социологией, психологией, экономикой науки и другими разделами науковедения. Саморефлек-сия психологии свелась преимущественно к анализу ее когнитивного контекста, в то время как ее социальный контекст практически выпал из поля этой рефлексии 2, а, например, социология психологии, еще не сформировалась, в чем психологическая наука явно отстает от науковедения в целом.

Это препятствует не только выявлению процессов, разворачивающихся в самом психологическом сообществе и во многом определяющих общий об- лик психологической науки, но и пониманию места психологии в современном обществе, необходимому для определения перспектив и ключевых направлений ее развития. Оценки места психологической науки и практики в российском обществе имеются, но общая численность психологов в нашей стране характеризуется цифрами то в 30 тыс., то в 50 тыс., то в 150 тыс. (симптоматичны как подобный разброс количественных оценок, так и отсутствие внятных указаний на их источники). Приводятся данные о том, что в одной только системе образования задействовано 64 тыс. психологов, что в стране действует более 700 психолого-медико-социальных центров. Подсчитано, что с 1990 по 2000 гг. в нашей стране было издано 64 учебника и 109 учебных пособий по психологии (для сравнения: в правоведении — 455 учебников и 488 учебных пособий, в экономике — 153 и 321 соответственно) 3.

В данной связи уместно упомянуть и результаты проведенного Центром РОМИР опроса, который продемонстрировал, что студенты делят социогуманитарные науки на три категории, относя к «дисциплинам-лидерам» экономику и право(ведение), к «перспективным дисциплинам» — «специальностям будущего» — социологию, психологию, политологию и международные отношения, к «дисциплинам-аутсайдерам» — историю, филологию, философию, культурологию и педагогику 4.

Представляют интерес и данные о частоте обращений наших сограждан к психологам, также полученные не психологами, а социологами — Центром «Общественное мнение». Проведенный этим Центром опрос показал, что телепередачи, посвященные проблемам психологии 5, смотрят часто 9% наших сограждан, смотрят редко 30% их, не смотрят вообще 60% граждан. Публикации или книги, посвященные проблемам психологии, читают часто 16%, читают редко 9%, не читают вообще 73% граждан. При возникновении душевных переживаний, проблем в личной жизни или в отношениях с другими людьми за советом, психологической поддержкой, помощью обращаются к кому-либо 37%, не обращаются 58% граждан. За помощью, советом к профессиональному психологу или психотерапевту когда-либо обращались 6%, не обращались 93%, допускают для себя возможность в будущем обратиться за помощью, советом к профессиональному психологу или психотерапевту 33%, исключают это 47% россиян. Считают, что сегодня в нашей стране профессиональных психологов, психотерапевтов, служб, оказывающих профессиональную психологическую помощь, слишком много, 14% опрошенных, что их слишком мало — 22% их, что столько, сколько нужно, — 20% лиц (затруднились ответить на данный вопрос 44% респондентов). Полагают, что профессиональные психологи и психо- терапевты в целом заслуживают доверия, и обращение к ним обычно приносит пользу, 35% таких лиц, и что они в целом не заслуживают доверия и обращение к ним обычно не приносит пользы — 18% опрошенных (затруднились ответить 47% их) 6.

Из анализа приведенных данных можно сделать три основных вывода. Во-первых, отечественная психологическая культура имеет «закрытый» характер: большая часть наших сограждан носят свои психологические проблемы в себе, не обращаясь к кому-либо за психологической помощью и поддержкой. Во-вторых, в нашей стране пока не сформировалась характерная для Запада культура обращения к профессиональным психологам и психотерапевтам (к ним обращались лишь 6% россиян). Почти половина наших сограждан не могут сказать ничего определенного про отечественные психологические службы, психологов и психотерапевтов, очевидно, что они не знают о них (о чем свидетельствует высокий процент затруднившихся ответить на соответствующие вопросы). В-третьих, существует большое количество людей, которые смотрят телепередачи, посвященные психологическим сюжетам (в сумме 39%), и читают соответствующую литературу (25%), что говорит хотя и о не преобладающем, но все же о массовом интересе к ним. Как видим, в нашей стране достаточно выраженный массовый интерес к психологии сочетается с редким обращением к профессиональным психологам и психотерапевтам, в основном он удовлетворяется с помощью телепередач и литературных изданий.

В плане оценки места психологии (и психологов) в современном российском обществе симптоматичны данные другого опроса, проведенного Центром «Общественное мнение». На вопрос о том, представители каких специальностей больше всего нужны сегодня России, нашему обществу в целом 7, психологию указали 25% опрошенных (более высокие места в выстроенной таким образом иерархии гуманитарных дисциплин заняли педагогика, которую отметили 39% опрошенных, экономика — 38, юриспруденция и право — 29%) 8. Отвечая на вопрос о том, какие из этих специальностей пользуются наибольшей популярностью у молодежи, психологию назвали 19% респондентов, юриспруденцию и право — 55, экономику — 48, менеджмент и управление — 46, журналистику — 23%. Психологию в числе специальностей, с которыми легче всего устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу, отметили лишь 5% опрошенных (юриспруденцию и право — 37%, экономику, менеджмент и управление — 32, международные отношения — 15, журналистику — 13, архитектуру — 6%). Столько же — 5% респондентов — обозначили психологию как специальность, которую они выбрали бы, если бы у них была возможность получить любую из гуманитарных и социальных специальностей

(юриспруденцию и право — 12%, экономику — 10, международные отношения — 7%) 9.

Эти данные красноречивы. С одной стороны, психология воспринимается как одна из четырех специальностей, наиболее востребованных в современной России и пользующихся популярностью у молодежи. С другой — возможность психолога хорошо зарабатывать оценивается невысоко, с чем, вероятно, связана и скромная доля респондентов, которые хотели бы иметь эту специальность. Кроме того, общее количество респондентов, воспринимающих психологию в качестве одной из самых нужных для нашего общества профессий, составляет лишь 25%, налицо тенденция считать педагогику, экономику и право более важными профессиями. Конечно, восприятие места психологии в нашем обществе людьми, имеющими о ней не слишком четкие представления, не выражает ее истинного места, но определенное соответствие между социальными представлениями о реальности и самой реальностью в данном случае, как и во всех прочих, все же имеется.

Место психологической науки и практики в нашем обществе прослеживается и по материалам отечественных СМИ. С одной стороны, психология не обделена их вниманием, пользуется репутацией одной из наиболее интересных для обывателей сфер профессиональной деятельности, в значительной мере «загадочна» для них, от чего становится еще более интересной, а психологические проблемы имеются практически у каждого, вследствие чего рекомендации психологов считаются полезными для широких масс. С другой стороны, преподнесение психологии отечественными СМИ выглядит весьма одиозным, что неудивительно на фоне отсутствия как базовой психологической культуры, так и культуры общения с психологами у основной части их представителей. Состояние психологической науки, ее проблемы, достижения и т. п. не воспринимаются как «тема» для массового читателя или телезрителя. Это органично вписывается в общую тенденцию снижения интереса отечественных СМИ к науке, а психологическая практика в отображении СМИ в основном сводится к поп-психологии, имеющей отдаленное отношение к научному знанию и предлагающей примитивные психологические рецепты. Подобное преподнесение психологии дополняется откровенной эзотерикой, рекламой «психологических центров», оказывающих такие услуги, как помощь в «общении» с духами умерших, а также предложением услуг «докторов парапсихологии», по совместительству являющихся магистрами белой и черной магии, обещающими «приворожить любовника», «вернуть мужа за полчаса» и т. п. Эта гремучая смесь тривиальностей, каббалистики и откровенного мошенничества подается обывателю от имени психологии. Эпизодическое обращение СМИ к профессиональным пси- хологам в качестве комментаторов различных бытовых ситуаций, равно как и «раскручивание» таких личностей, как доктор Курпатов, мало влияют на общую картину и создают в массовом сознании крайне искаженный образ психологии и психологов.

Показательно и то, что в ситуациях, когда в отечественных СМИ, например на телевидении, обсуждаются серьезные сюжеты, проблемы современного российского общества, в качестве представителей научного сообщества привлекаются преимущественно политологи и экономисты, иногда демографы и социологи, но не психологи. И здесь налицо большой контраст с западными странами, где, как, например, в Англии и США, около трех четвертых выступлений СМИ по проблемам науки посвящены медицине, биоэтике и биологии человека. Далее идут наука о поведении, космонавтика и инженерия, и лишь затем — политические науки 10. Как отмечает В. П. Филатов, «такое распределение интересов более естественно для нормальных людей, озабоченных не экономическим выживанием, а качеством жизни и оздоровлением окружающей среды» 11, в то время как у нас, в силу экономического неблагополучия и предельной политизации нашей страны, «сейчас на общественной трибуне тон задают экономисты и политологи» 12.

Что же касается психологов, то в современном российском обществе они воспринимаются как специалисты по психологическим проблемам личности или семьи, а проблемы государственного устройства или определение магистральных путей развития нашего общества рассматриваются как находящиеся вне пределов их компетентности. И это резко дисгармонирует с самосознанием самой психологической науки, представители которой выдвигают такие формулы, как «улучшите природу человека, и вы улучшите все» 13, и предрекают, что XXI в. станет веком психологии 14.

Таким образом, место психологии в нашем обществе выглядит если и не малозаметным, то, во всяком случае, резко дисгармонирующим с ее возможностями и амбициями, что должно было бы стать одной из ключевых проблем социологии психологии, если бы такая область знания существовала. Не касаясь всего многообразия причин данной ситуации (подробно они рассмотрены нами ранее 15), отметим, что она во многом сопряжена с явно недостаточной социальной релевантностью психологической науки, которую было бы принципиально неверным сводить лишь к ее практической релевантности. С. Московичи, с именем которого принято связывать тезис о том, что психология должна быть социально релевантной наукой, отождествлял социальную релевантность психологии с ее активным участием в «больших делах» — в решении важнейших социальных проблем, таких как социальное неравенство, политическое насилие, войны, расовые конфликты, а также с выполнением миро- воззренческой функции — выработкой и трансляцией в массовое сознание образа общества и разворачивающихся в нем социальных процессов 16. Недостаточная социальная релевантность психологии сопряжена и с ее низкой активностью в выполнении подобных функций, и с ее неадекватным образом, сложившимся в нашем массовом сознании, и с тем, что типовые продукты психологического исследования — коэффициенты корреляции между переменными и др. — очень далеки от того, что является социально востребованным знанием, и с рядом других причин.

Одним из главных путей повышения социальной релевантности науки признано развитие макропсихологии как относительно новой области исследования, которая представляет собой психологическое изучение социальных процессов, релевантных обществу в целом 17. При этом перспективным направлением макропсихологии выглядит количественная макропсихология, ориентированная на оценку психологического состояния общества и его динамики.

Подчеркнем, что аналогичный социальный заказ — на количественную оценку состояния общества — ощущают и иные социогуманитарные науки, и это формирует соответствующие тенденции в их развитии. Социологи вычисляют индексы социальных настроений, социального оптимизма, удовлетворенности жизнью, социального самочувствия населения 18, демографы — такие индексы, как коэффициент витальности страны 19, и др. Подобные индексы, формально носящие социологический или демографический характер, во многом психологизированы 20, что, с одной стороны, демонстрирует невозможность интегральной, комплексной оценки социальных процессов без обращения к их психологическим составляющим, с другой — подтверждают, что «свято место пусто не бывает», и «территория», которую должны были бы осваивать психологи, активно «обживается» представителями других дисциплин. Широкое распространение получили также исследования качества жизни 21 и близких ему феноменов, например, субъективного благополучия, в изучении которых участвуют и психологи 22. Проявляющиеся в разных социо-гуманитарных дисциплинах обозначенные тенденции имеют общий знаменатель — стремление количественно оценить социальные и психологические характеристики общества , которые традиционно носили качественный характер, а также акцентировать для власти и общественного сознания их значимость в наиболее убедительной форме — в виде количественно зафиксированных тенденций 23.

Сформировались две основные методологии количественной оценки характеристик общества, которые традиционно оценивались лишь качественно (либо вообще не оценивались). Первая основана на

«мягких» индексах, вычисляемых с помощью выборочных обследований населения. Вторая методология ориентирована на «жесткие» индексы, вычисляемые на основе статистических данных, которые имеются в источниках информации (накапливаемой Росстатом, Мосгорстатом, различными отечественными и международными организациями). Преимуществом первой методологии является ее большая избирательность — возможность количественной оценки именно тех социальных феноменов, которые в наибольшей степени интересуют исследователя — и независимость от имеющейся статистики, которая всегда неполная и к тому же, особенно в нашей стране, всегда носит существенно запаздывающий характер. Преимущество второй методологии состоит в ее бóльшей экономичности — в отсутствии необходимости проводить дорогостоящие эмпирические исследования, предполагающие большие и распределенные по всей стране выборки, а также в независимости получаемых данных от особенностей выборок, обследуемых в рамках первой методологии. Следует отметить и то, что используемые первой методологией «...слишком „податливые“ индикаторы часто улавливают случайные социальные изменения, своего рода „белый шум“, что лишь дезориентирует аналитика»24. Вместе с тем две описанные методологии не являются альтернативными, и вполне возможно объединение «мягких» и «жестких» индексов в единые интегративные показатели состояния общества.

На первый взгляд, вторая методология плохо вписывается в русло психологической науки, поскольку оценка психологического состояния общества по его социальным проявлениям, фиксируемым на уровне статистики, существенно отличается от традиции вычисления количественных показателей, сложившейся в самой психологической науке. Однако эти различия не следует переоценивать. В тех случаях, когда психолог судит, например, о психологических качествах человека по результатам тестирования, он тоже оценивает скрытые психологические сущности по их поведен- ческим или вербальным проявлениям. И в этом плане оценка психологического состояния общества на основе статистических данных не имеет принципиальных отличий от повседневной исследовательской практики психологов за одним исключением, состоящим в том, что в таком случае «скрытой психологической сущностью» выступает психологическое состояние не отдельного человека, а общества.

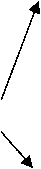

Для оценки этого состояния нами был разработан композитный индекс макропсихологического состояния общества , объединяющий два вторичных индекса: индекс психологической устойчивости общества и индекс его социально-психологического благополучия, каждый из которых, в свою очередь, интегрирует три первичных индекса (рис. 1) 25.

В качестве первичных индексов рассматривались показатели, во-первых, релевантные психологическому состоянию общества и выражающие его, во-вторых, оцениваемые количественными показателями, которые имеются в источниках статистических данных. Расчет индекса продолжает традицию, сложившуюся хотя и не в психологической науке, но имеющую к ней непосредственное отношение26. В частности, как отмечает В. В. Сулакшин, «в научной литературе известны попытки косвенного описания психологического состояния общества через количественные замеры девиантного поведения: убийств, самоубийств, проявления поведенческих агрессий, для которых существуют статистические данные» 27. А первой попыткой подобного исследования следует считать одну из наиболее резонансных работ Э. Дюркгейма28.

По поводу первичных показателей, положенных в основу расчета композитного индекса, следует сделать ряд уточнений.

Во-первых, каждый из этих показателей имеет не только психологический смысл, и в рамках сложившихся традиций применения, как правило, используется не в этом смысле. Однако все они обладают и психологическим смыслом, что может быть продемонстрировано в отношении каждого из них. Так,

Композитный индекс макропсихологического состояния общества

Индекс смертности от заболеваний нервной системы и органов чувств

Индекс смертности от самоубийств

Индекс заболеваемости психическими расстройствами

Индекс социальнопсихологического благополучия общества

Индекс устойчивости семьи

Индекс социального сиротства

Индекс смертности от убийств

Рис. 1. Структура композитного индекса макропсихологического состояния общества количество социальных сирот выражает отношение к детям, характерное для того или иного общества, количество разводов — устойчивость семейных ценностей, количество убийств — отношение к человеческой жизни, количество самоубийств — витальность нации, ее «желание жить» и психологическое состояние ее представителей. Психологический смысл психических расстройств, смертности от заболеваний нервной системы и органов чувств, очевидно, в комментариях не нуждается.

Во-вторых, первичные показатели, на основе которых рассчитывается первый вторичный индекс, в большей степени релевантны уровню личности и характе-ризируют ее психологическую устойчивость, а первичные показатели, лежащие в основе второго вторичного индекса, релевантны уровню межличностных отношений, характеризуя степень их благополучности, устойчивость «первичных ячеек» общества, свойственное ему отношение к детям и к человеческой жизни вообще, сложившуюся в нем морально-психологическую атмосферу и т. п. При этом каждый из первичных показателей представляет собой «агрегированное явление, в котором уже произведено первичное „схлопы-вание“, сжатие социальной информации» 29.

В-третьих, композитный индекс интегрирует далеко не все показатели, имеющие макропсихологиче-ский смысл. Вообще трудно найти существенный для общества и потому фиксируемый в источниках статистических данных показатель, который был бы полностью лишен психологического значения. Вместе с тем построение композитных индексов предполагает естественные ограничения: нельзя «объять необъятное», охватив все более или менее релевантные показатели, к тому же они обладают разной степенью психологической релевантности. Как подчеркивает Е. В. Балацкий, «число факторов не должно быть слишком большим (не больше 15), поскольку в противном случае индекс станет непрозрачным, а интерпретация количественных результатов превратится в трудоемкую процедуру» 30. Поэтому в композитный индекс были включены лишь статистические показатели, обладающие наиболее выраженной психологической релевантностью.

В-четвертых, не все показатели оказались приемлемыми в условиях сложившейся в нашей стране системы их расчетов. Например, характеристикой общества, явно релевантной его психологическому состоянию, является уровень алкоголизма. Однако в официальной статистике в качестве соответствующего показателя рассматривается количество лиц, обратившихся к наркологам. И поскольку такая традиция, в отличие от традиции обильного потребления спиртного, в нашей стране не сложилась (мало кто из сильно пьющих сограждан обращается к наркологам, имея для этого все основания), то по этому параметру мы выглядим как практически непьющая нация, что явно противоречит другим данным и нашим обыденным наблюдениям.

Первичные индексы рассчитывались на базе удельных показателей, соотнесенных с численностью населения. Все значения показателей переводились в баллы от 1 до 10 (чем выше балл, тем выше значение соответствующего индикатора психологического состояния общества). Нормализация — перевод показателей в баллы — осуществлялась на основе сопоставления показателей по России с аналогичными показателями более развитых стран (согласно классификации ООН), разрабатываемыми соответствующими международными организациями. Первичный индекс — нормализованная оценка показателя в баллах от 1 до 10 — рассчитывался по формуле:

Y = 9

Vmax - V y

V max

V min

+ 1 ,

где Vy — значение конкретного показателя для России за определенный год, Vmax — максимальное значение показателя среди стран данной группы в течение рассматриваемого периода (1990–2005 гг.), Vmin — минимальное значение соответствующего показателя в указанном международном контексте. Вторичные индексы и композитный индекс рассчитывались как среднеарифметическое индексов более низкого порядка.

Обнаружилась высокая корреляция первичных индексов между собой, т. е. высокая согласованность различных показателей макропсихологического состояния общества (табл.).

Таблица. Коэффициенты корреляции между первичными показателями макропсихологического состояния общества

|

Показатели |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1. Заболеваемость психическими расстройствами и т. п. |

||||||

|

2. Смертность от заболеваний нервной системы и органов чувств |

0,581 |

|||||

|

3. Смертность от самоубийств |

0,646 |

0,756 |

||||

|

4. Расторжение браков |

0,410 |

0,492 |

0,284 |

|||

|

5. Удельное число детей и подростков без попечительства родителей |

0,970 |

0,684 |

0,716 |

0,434 |

||

|

6. Смертность от убийств |

0,664 |

0,865 |

0,905 |

0,570 |

0,725 |

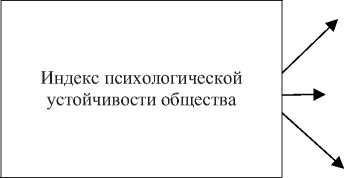

Высокая корреляция между первичными показателями свидетельствует об их взаимовлиянии. Одновременно она означает правомерность объединения этих параметров и их рассмотрения в качестве выражения единого целого — макропсихологического состояния общества. Факторный анализ подтверждает правомерность такой трактовки (рис. 2).

Номер компонента

Рис. 2. Собственные значения факторов композитного индекса макропсихологического состояния общества

Рассмотренные макропсихологические индикаторы образуют структуру с выраженным генеральным фактором. Первый фактор объясняет почти 72% дисперсии и удовлетворяет критерию Кайзера — преодолевает порог собственного значения в 1,0. Двухфакторное решение хотя и не является статистически оправданным, все же имеет вполне понятную содержательную интерпретацию. По первому фактору оказываются нагруженными все параметры, за исключением одного — числа разводов. Разводы проявляют себя как единственный параметр, имеющий высокую нагрузку по второму фактору.

Был проведен также дополнительный анализ динамики индекса психологического состояния общества. Исходное предположение состояло в том, что, возможно, некоторые параметры, вошедшие в индекс, быстрее реагируют на изменение этого состояния, чем другие. Для проверки данного предположения была подсчитана регрессионная зависимость динамических характеристик параметров индекса (их ежегодного прироста или падения) и их ожидаемого значения на следующий год. Наиболее сильным предикатором изменения индекса стал такой параметр, как увеличение или уменьшение числа убийств (R2 = 0,501, p < 0,004).

В целом факторно-регрессионный анализ позволяет сделать вывод о том, что все макропсихологиче-ские характеристики общества, объединенные разработанным индексом, выражают взаимосвязанные стороны состояния общества, различающиеся, одна- ко, по динамике их проявления. Некоторые из них быстрее откликаются на изменение психологического состояния общества, другие же проявляются по прошествии более длительного, латентного периода.

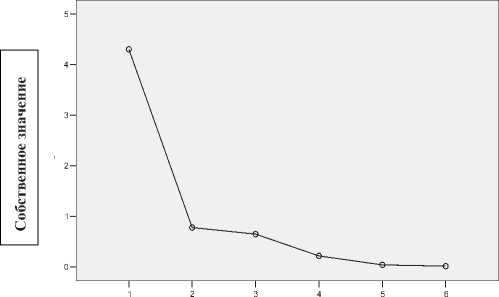

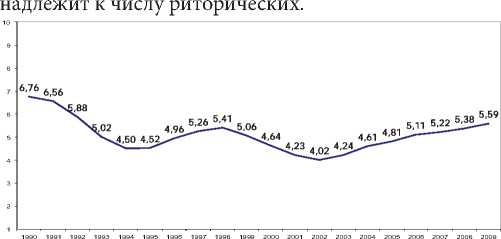

Разработанная методика дала возможность оценить психологическое состояние современного российского общества, отследить динамику этого состояния в годы реформ (рис. 3), выявить ее связь с социально-экономическими факторами, осуществить сравнительную психологическую оценку современной России и других стран.

Как видно из рис. 3, психологическое состояние российского общества, оцененное с помощью композитного индекса, постоянно ухудшалось с 1991 по 1994 гг., затем ежегодно улучшалось до 1998 г., впоследствии вновь ухудшалось до 2002 г., после чего обнаружило тенденцию к улучшению31.

В первые годы реформ для нашего общественного сознания был характерен «экономический детерминизм» — восприятие и объяснение происходящего как детерминированного преимущественно экономическими причинами. Практически все основные цели, которые ставились перед нашим обществом в начале реформ, — построение рыночной экономики, рост ВВП, укрепление рубля, обуздание инфляции и т. п. — носили чисто экономический характер, а такие проблемы, как острейшая социальная несправедливость, криминализация, коррупция, деградация морали, социальная и физическая незащищенность граждан и др., хотя и не были обделены вниманием властных структур и СМИ, все же рассматривались в качестве второстепенных. Торжествовала формула «Главное — экономический рост, а все остальное само собой приложится», очень напоминающая марксистское деление общества на экономический базис и «второстепенную» социальную надстройку 32. Разумеется, было бы абсурдным отрицать чрезвычайную важность перечисленных экономических задач, но их решение само по себе не обеспечивает достижения главной цели любых реформ — повышения благополучия граждан, а например, вопрос о том, можно ли считать благополучной страну, где ВВП растет, а численность населения ежегодно сокращается, при-

Рис. 3. Динамика психологического состояния российского общества в годы реформ

Выявленное в других наших исследованиях отсутствие прямой связи между экономическим и ма-кропсихологическим состоянием общества может быть чаcтично объяснено социально-экономическими причинами. Например, тем, что наш «общий пирог», увеличивающийся в последние годы, распределяется очень неравномерно, огромная дистанция между бедными и богатыми в результате роста ВВП еще более возрастает, что приводит к обострению массового чувства социальной несправедливости и нарастанию социальной напряженности. Однако соотношение макроэкономических и макропсихологических показателей имеет другой важный смысл и демонстрирует, что психологическое состояние общества не является производной от его экономического состояния33, а складывается под влиянием сложной и разнообразной системы факторов. Среди них не последнее место занимают, говоря словами А. И. Солженицына, «тревожная неустроенность», характерная для современной России, а также социальная нестабильность, «национальный обморок», явившийся результатом непродуманных реформ, и т. п. Трудно не согласиться с тем, что «кажущиеся выгоды курса на достижение экономической эффективности любой ценой закладывают мины замедленного действия под долгосрочные перспективы развития» 34, а более адекватная стратегическая цель — «создание жизнеспособного общества в жизнеспособной, экологически устойчивой среде» 35 — предполагает признание важности психологического состояния общества и необходимость решения его ключевых психологических проблем.

Именно эти проблемы высвечивают одно из главных направлений повышения социальной релевантности психологической науки и практики. Существенный вклад в оценку состояния общества и результатов его реформирования, а также в выдвижение адекватных целей его развития и преодоление «экономического детерминизма» может внести количественная макропсихология.

-

1 В изданном в 1985 г. коллективном труде под редакцией С. Р. Микулинского выделяются пять его основных разделов ( Основы науковедения / под ред. С. Р. Микулинского. М., 1986), в вышедших ранее статье Н. И. Родного, книге под редакцией В. Ж. Келле, книге П. А. Рачкова, статье С. Р. Микулин-ского ( Родный Н. И. История науки, науковедение, наука // Вопросы философии. 1972. № 5. С. 36–49 ; Социологические проблемы науки / под ред. В. Ж. Келле. М., 1974 ; Рачков П. А . Науковедение: проблемы, структура, элементы. М., 1974 ; Мику-линский С. Р . Еще раз о предмете и структуре науковедения // Вопросы философии. 1982. № 7. С. 118–131). Но большинство подобных систематизаций науковедения выделяют описанные выше разделы в качестве основных.

-

2 В качестве частных исключений из этого общего правила можно выделить отдельные социальные элементы истории психологии — биографические данные и т. д., присутствующие в соответствующих книгах, а также иногда выносимые на страницы психологических изданий дискуссии между психо-

логическими школами и конкретными психологами, в процессе которых нередко предпринимаются обращения к социальному контексту науки. Однако и то и другое, равно как и психобиографии самих психологов, трудно считать систематическим изучением психологического сообщества ( Мошкова Г. Ю., Юревич А. В . Психобиография — новое направление в изучении науки // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 3. С. 67–75).

-

3 Нефедова З. А., Пахомов Н. Н., Розин В. М. Об обеспеченности высшего социально-гуманитарного образования учебной литературой // Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в вузах России: Состояние, проблемы, перспективы / под ред. Л. Г. Ионина. М., 2001. С. 312–317.

-

4 Белов Е. В., Плотникова С. Г . Социально-гуманитарное образование в России : мат-лы социологического исследования // Там же. С. 225–311.

-

5 При изложении результатов опроса приводятся формулировки, использованные его организаторами. Процент затруднившихся ответить в отношении большинства вопросов авторами опускается.

-

6 Опросы без комментариев // Социальная реальность. 2006. № 6. С. 59–66.

-

7 Вновь приводятся формулировки, использованные при проведении опроса.

-

8 Здесь, как и далее, в скобках перечислены лишь те дисциплины, которые в этой иерархии заняли более высокие места, нежели психология.

-

9 Опросы без комментариев // Социальная реальность. 2006. № 12. С. 49–56.

-

10 Филатов В. Ученые «на виду»: новое явление в российском обществе // Общественные науки и современность. 1993. № 4. С. 89–96.

-

11 Там же. С. 96.

-

12 Там же. С. 95.

-

13 Хьелл Л., Зиглер Д . Теории личности. СПб., 1997. С. 521.

-

14 Андреева Г. М. Социальная психология и социальные изменения // Психологический журнал. 2005. № 5. С. 5–15.

-

15 Юревич А. В. Социальная релевантность и социальная ниша психологии // Психологический журнал. 2006. № 4. С. 5–14.

-

16 Основы науковедения / под ред. С. Р. Микулинского. М., 1986. 95 с.

-

17 В данном случае подтверждается принцип: новое — это хорошо забытое старое. Напомним, что работы основателей социальной психологии и психологической науки в целом были посвящены именно макропсихологическим сюжетам ( Лебон Г . Психология народов и масс. М., 2000 ; Вундт В . Проблемы психологии народов. СПб., 2001; и др.).

-

18 Балацкий Е. В. Методы диагностики социального самочувствия населения // Мониторинг общественного мнения. 2005. № 3. С. 47–53 ; Его же. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели // Там же. № 4. С. 42–52.

-

19 Сулакшин С. С. Российский демографический кризис: от диагностики к преодолению. М., 2006. 210 с.

-

20 Подчеркнем , что и первичные компоненты этих индексов тоже во многом психологизированы. Например, индекс удовлетворенности жизнью, предлагаемый Е. В. Балацким, включает такие первичные показатели, как творческая самореализация и эффективные неформальные социальные контакты (дружба, общение, взаимопонимание, секс и т. п.) ( Ба-лацкий Е. В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели // Мониторинг общественного мнения. 2005. № 4. С. 42–52).

-

21 Biderman A. A Social Indicator: Whence and Whither? Washington, 1970 ; Keltner D., Locke K. D., Audrian P. C . The Influence of Attributions on the Relevance of Negative Feelings to Personal Satisfactions // Personality and Social Psychology Bulletin. 1993. Vol. 19. Р. 137–146.

-

22 См., напр.: Хащенко В. А. Экономико-психологическая модель субъективного экономического благополучия (сообщение 2) // Психологический журнал. 2005. № 4. С. 5–19.

-

23 С. С. Сулакшин, например, по поводу вводимого им коэффициента витальности страны пишет: «Введение данного параметра объясняется также стремлением операционализиро-вать в управленческом и правовом смысле признание человеческой жизни высшим мерилом государственно-управленческой успешности» ( Сулакшин С. С . Указ. соч. С. 27).

-

24 Балацкий Е. В . Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели. С. 42–52.

-

25 Указанные на рисунке первичные индексы можно сгруппировать иначе, например, объединив в одну группу такие вторичные индексы, как психические расстройства и смертность от заболеваний нервной системы и органов чувств, социальное сиротство и устойчивость семьи, убийства и самоубийства.

-

26 Бойко В. В. Рождаемость. Социально-психологические аспекты. М., 1985.

-

27 Сулакшин С. С. Указ. соч. С. 26–27.

-

28 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. СПб., 1998.

-

29 Балацкий Е. В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели. С. 42–52.

-

30 Там же.

-

31 Значение индекса за 2006 г. не было вычислено ввиду отмеченного выше «запаздывающего» характера отечественной статистики: соответствующие первичные данные во время проведения расчетов отсутствовали.

-

32 Подобный стиль восприятия и объяснения происходящего в обществе, подвергнутый критике еще А. Токвил-лем, К. Поланьи называет «экономическим заблуждением», а М. Рац — «отрыжкой марксизма». Следует подчеркнуть, что для многих отечественных экономистов, формально отрекшихся от марксизма, этот стиль мышления характерен ничуть не меньше, чем для его правоверных адептов, свидетельством чему может служить, например, последняя книга Е. Т. Гайдара.

-

33 Можно отважиться и на более категорическое утверждение: как показывает исторический опыт, прямая связь между экономическим и психологическим состоянием общества вообще отсутствует.

-

34 Вебер А. Б., Галкин А. А., Красин Ю. А. Тенденции политического развития России // Россия: трансформирующееся общество / под ред. В. А. Ядова. М., 2001. С. 180–198.

-

35 Там же. С. 196.

Список литературы Место психологической науки и практики в современном российском обществе

- Основы науковедения/под ред. С. Р. Микулинского. М., 1986.

- Родный Н. И. История науки, науковедение, наука//Вопросы философии. 1972. № 5. С. 36-49.

- Социологические проблемы науки/под ред. В. Ж. Келле. М., 1974.

- Рачков П. А. Науковедение: проблемы, структура, элементы. М., 1974.

- Микулинский С. Р. Еще раз о предмете и структуре науковедения//Вопросы философии. 1982. № 7. С. 118-131.

- Мошкова Г. Ю., Юревич А. В. Психобиография -новое направление в изучении науки//Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 3. С. 67-75.

- Нефедова З. А., Пахомов Н. Н., Розин В. М. Об обеспеченности высшего социально-гуманитарного образования учебной литературой//Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в вузах России: Состояние, проблемы, перспективы/под ред. Л. Г. Ионина. М., 2001. С. 312-317.

- Белов Е. В., Плотникова С. Г. Социально-гуманитарное образование в России: мат-лы социологического исследования//Там же. С. 225-311.

- Опросы без комментариев//Социальная реальность. 2006. № 6. С. 59-66.

- Опросы без комментариев//Социальная реальность. 2006. № 12. С. 49-56.

- Филатов В. Ученые «на виду»: новое явление в российском обществе//Общественные науки и современность. 1993. № 4. С. 89-96.

- Там же. С. 96.

- Там же. С. 95.

- Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. С. 521.

- Андреева Г. М. Социальная психология и социальные изменения//Психологический журнал. 2005. № 5. С. 5-15.

- Юревич А. В. Социальная релевантность и социальная ниша психологии//Психологический журнал. 2006. № 4. С. 5-14.

- Основы науковедения/под ред. С. Р. Микулинского. М., 1986. 95 с.

- Лебон Г. Психология народов и масс. М., 2000.

- Вундт В. Проблемы психологии народов. СПб., 2001.

- Балацкий Е. В. Методы диагностики социального самочувствия населения//Мониторинг общественного мнения. 2005. № 3. С. 47-53.

- Его же. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели//Там же. № 4. С. 42-52.

- Сулакшин С. С. Российский демографический кризис: от диагностики к преодолению. М., 2006. 210 с.

- Балацкий Е. В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели//Мониторинг общественного мнения. 2005. № 4. С. 42-52.

- Biderman A. A Social Indicator: Whence and Whither? Washington, 1970.

- Keltner D., Locke K. D., Audrian P. C. The Influence of Attributions on the Relevance of Negative Feelings to Personal Satisfactions//Personality and Social Psychology Bulletin. 1993. Vol. 19. Р. 137-146.

- Хащенко В. А. Экономико-психологическая модель субъективного экономического благополучия (сообщение 2)//Психологический журнал. 2005. № 4. С. 5-19.

- Сулакшин С. С. Указ. соч. С. 27.

- Балацкий Е. В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели. С. 42-52.

- Бойко В. В. Рождаемость. Социально-психологические аспекты. М., 1985.

- Сулакшин С. С. Указ. соч. С. 26-27.

- Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. СПб., 1998.

- Балацкий Е. В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели. С. 42-52.

- Вебер А. Б., Галкин А. А., Красин Ю. А. Тенденции политического развития России//Россия: трансформирующееся общество/под ред. В. А. Ядова. М., 2001. С. 180-198.

- Там же. С. 196.