Место студенческого ДПО в развитии образовательной экосистемы вузов и современного рынка труда

Автор: Осипова О.С., Чилая А.Э.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Тема образовательных экосистем активно разрабатывается в научной литературе, но студенческое дополнительное профессиональное образование (СДПО), как зарождающийся новый компонент образовательных экосистем, практически не изучено. В статье предлагается новый взгляд на место и функции студенческого ДПО в контексте формирующихся образовательных экосистем. Впервые с учетом актуальных статистических данных роль СДПО показывается в качестве связующего звена между образовательной экосистемой и рынком труда. С 2021 года наблюдается значительный рост вовлеченности студентов в систему вузовского профессионального дополнительного образования. Однако влияние системы СДПО вузов на развитие современного рынка труда и адаптацию молодых специалистов к его требованиям в настоящее время незначительно. Предложен комплексный подход к анализу СДПО, объединяющий теоретические и эмпирические аспекты. Образовательные экосистемы, интегрирующие СДПО, способствуют созданию более гибкой и динамичной модели подготовки специалистов, соответствующей потребностям экономики. Развитие ДПО требует усиления кооперации между вузами, работодателями и государственными органами для достижения синергетического эффекта в процессе решения общей задачи - повышения адаптивности молодых специалистов на рынке труда.

Дополнительное профессиональное образование, студенческое дополнительное профессиональное образование, образовательные экосистемы, рынок труда, профессиональная адаптация, вузовское образование, студенты вузов

Короткий адрес: https://sciup.org/149148307

IDR: 149148307 | УДК: 316.42 | DOI: 10.24158/tipor.2025.4.3

Текст научной статьи Место студенческого ДПО в развитии образовательной экосистемы вузов и современного рынка труда

Актуальность исследования . Важность темы обусловлена несколькими факторами. В условиях стремительных изменений рынка труда студенческое дополнительное профессиональное образование (СДПО) становится дополнительным инструментом повышения конкурентоспособности выпускников, обеспечивая их профессиональную мобильность и актуальные навыки. Кроме того, развитие СДПО способствует укреплению позиций вузов как центров образовательных экосистем, способных гибко реагировать на запросы общества и экономики.

Обзор литературы . Исследования, проводимые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)1 и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»2, подтверждают тесную взаимосвязь между дополнительным профессиональным образованием и рынком труда. В докладах ОЭСР подчеркивается, что системы ДПО играют ключевую роль в обеспечении непрерывного обучения (lifelong learning), что особенно важно в условиях цифровизации и автоматизации экономики. Исследования показывают, что страны с развитыми программами ДПО (например, Германия, США) демонстрируют более высокую адаптивность рабочей силы к изменениям на рынке труда. Однако специфика студенческого ДПО в контексте вузовских экосистем в этих работах не рассматривается как самостоятельная тема, что указывает на её неизученность и подчеркивает необходимость изучения роли студенческого ДПО как инструмента адаптации молодых специалистов к изменениям на рынке труда.

С.В. Нотова и И.А. Подосенова в своих научных трудах раскрывают экономический и академический аспекты внедрения дополнительных профессиональных программ (ДПП) в университетах. Они отмечают, что ДПП не только способствуют повышению квалификации студентов и преподавателей, но и приносят вузам дополнительный доход, улучшают их репутацию и мониторинговые показатели. Важным выводом является то, что ДПО усиливает взаимодействие вузов с работодателями, позволяя более точно учитывать потребности рынка труда (Нотова, Подосе-нова, 2021). Тем не менее авторы не углубляются в анализ влияния ДПО на формирование целостных образовательных экосистем, что оставляет этот аспект недостаточно разработанным.

Е.В. Бобешко, в свою очередь, выделяет такие преимущества ДПО, как гибкость, возможность экономии времени и средств по сравнению с получением второго высшего образования. Одновременно им отмечается большая по сравнению с классическим высшим образованием ориентация ДПО на потребности студентов и работодателей. Исследователь указывает и на проблемы ДПО: неразработанность законодательства, недостаточная материально-техническая база и низкая востребованность ДПО среди студентов (Бобешко, 2016). Эти выводы подчеркивают необходимость системного подхода к развитию ДПО.

В 2024 г. О.П. Щербакова и М.В. Цымбал обратили внимание на применение дистанционных технологий в системе дополнительного профессионального образования (Щербакова, 2024) и те возможности, которые открывает система ДПО для развития цифровых компетенций у студентов (Цымбал, 2024). В этом же году О.М. Чусовитина, анализируя дополнительное профессиональное образование как условие непрерывного образования студентов, познакомила научную общественность с результатами авторского исследования, целью которого стало выявление отношения студентов к непрерывному образованию, предпочитаемым видам и формам дополнительного профессионального образования (Чусовитина, 2024). Появление в 2024 г. сразу нескольких статей, посвященных проблемам развития студенческого ДПО, свидетельствует о возрастании внимания к этой проблеме и ее актуальности.

Российские и зарубежные авторы заложили основу для понимания роли студенческого ДПО, однако его потенциал как системного элемента образовательных экосистем требует дальнейшего осмысления. Проведение исследований в этом направлении позволит не только повысить качество образования, но и укрепить связь между вузами, студентами и рынком труда, что делает тему исключительно значимой для современной науки и практики.

Дизайн исследования

Цель исследования: определить роль и место студенческого ДПО в развитии образовательных экосистем и адаптации выпускников к современным требованиям рынка труда, оценить перспективы и возможные направления развития СДПО.

Объект исследования: система студенческого дополнительного профессионального образования (СДПО) в вузах Российской Федерации.

Предмет исследования: роль и место системы СДПО вузов в формировании образовательных экосистем и ее влияние на интеграцию выпускников в современный рынок труда.

Методика исследования

Теоретический анализ: изучение существующих научных публикаций, касающихся развития ДПО для совершенствования адаптации молодых специалистов на рынке труда.

Статистический анализ : использование данных государственной статистики и результатов мониторинга образовательных организаций, в т. ч. анализ количества студентов, участвующих в программах ДПО.

Качественный анализ : анализ конкретного кейса – изучение опыта Финансового университета при Правительстве РФ по развитию студенческого дополнительного профессионального образования, а также интерпретация данных экспертного опроса (проведены глубинные интервью с работниками, специалистами ДПО Финансового университета для оценки текущего состояния, проблем, потребностей и перспектив развития СДПО).

Постановка проблемы . В настоящее время обучение в высшем учебном заведении чаще, чем когда-либо прежде, воспринимается россиянами как социальный лифт. О возможности повышения социального статуса, смены окружения в ходе проведенного ВЦИОМ октябрьского опроса 2024 г. заявили рекордные 18 % – это вдвое больше в сравнении с 2004 г. (9 %) и на 5 п. п. ‒ в сравнении с прошлым замером (2019 г. – 13 %)1. В то же время респонденты рассматривают высшее образование как желательный, но необязательный фактор успеха. Недооценивать его роль в достижении жизненных и карьерных целей больше других склонна молодежь. Такие суждения имеют объективные основания. Наблюдается устойчивая тенденция на рынке труда – работники, в том числе и молодые специалисты, не спешат, а часто и не могут трудоустраиваться согласно полученной ими квалификации. Исследование сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер», проведенное в 2020 г., показало, что 40 % дипломированных респондентов вообще никогда не работали по специальности2, 24 % работали, но в прошлом. Таким образом, большинство россиян (64 %) не работают по профессии, которую получили в училищах и вузах.

Данная негативная тенденция, согласно исследованиям Росстата (2016–2020), объясняется тем, что большинство выпускников, искавших работу (51 %) по полученной специальности, указывали на «отсутствие или недостаточность опыта работы»3. Это привело к тому, что все больше студентов во время обучения в вузе начинают работать – вторичная занятость студентов становится массовым явлением. Результаты опроса, проведенного в марте 2021 г. среди студентов Финансового университета, показали, что среди 166 респондентов 96 студентов практикуют вторичную занятость (43 % опрошенных)4. Практически каждый второй, отвечая на вопрос «Почему Вы практикуете вторичную занятость во время учебы в вузе?», объяснил это желанием получить опыт работы, сориентироваться на рынке труда, приобрести навыки по будущей специальности. Данный вариант ответа занял второе место после, безусловно, лидирующего – «удовлетворить материальные потребности» (77 %).

Рост вторичной занятости привел к еще большему пониманию того, что для работодателя важен не только опыт, но и определенный набор дополнительных навыков, который студент не получает в рамках академической системы образования. Процесс прохождения обучающимися вузов в рамках учебного процесса производственной практики не только усиливает понимание ими того, что в условиях современной экономики востребованы специалисты, готовые к быстрому обучению новейшим навыкам и постоянному совершенствованию своей квалификации, но и пониманию, каких конкретно навыков и умений им не хватает, чтобы быть конкурентными на рынке труда. Именно на старших курсах увеличивается число студентов, которые уже в процессе обучения в вузах пытаются развить дополнительные компетенции. Нехватка времени, на которую указывает подавляющее число студентов, обусловливает то, что они стремятся приобрести дополнительные компетенции в тех же вузах, где получают базовое профессиональное образование.

Первый шаг к решению проблемы

Анализ статистических данных . Согласно исследованию ВЦИОМ, уже в 2019 г. среди молодых людей 18–24 лет необходимость дополнительного обучения отмечали 83 %1. В 2020 г. этот социальный заказ заставляет принимать ряд вузов решения, которые знаменуют собой новый этап в развитии всей системы дополнительного профессионального образования. Статистические данные подтверждают не только осознание студентами описанной выше проблемы, но и то, что система студенческого дополнительного профессионального обучения рассматривается молодежью как инструмент расширения линейки осваиваемых профессиональных навыков, возможность внесения корректировки в собственную образовательную траекторию развития и повышения конкурентоспособности на рынке труда.

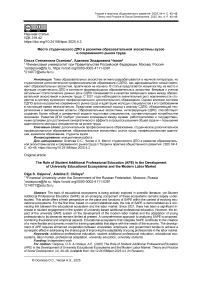

Наиболее резкий скачок численности студентов в РФ, обратившихся за услугами ДПО, наблюдается в 2020–2021 гг. (+76,8 %). Если в 2020 г. прирост относительно 2019 г. составил только +2,5 %, то в 2021 г. количество студентов ВО, повысивших свою квалификацию в рамках своих учебных заведений, увеличилось почти в 1,8 раза (рис. 1).

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

2020 2021

2022 2023

Рисунок 1 ‒ Динамика численности студентов ВО, обучающихся по программам ДПО, с 2019 по 2023 г.

Figure 1 ‒ Dynamics of the Number of HE Students Enrolled in Pre-Secondary Education Programs from 2019 to 2023

За 5 лет (2019–2023) число студентов ВО, обучающихся по программам ДПО, увеличилось почти в 4 раза (на 298,2 %), с особенно резким ростом в последние два года. Это подтверждает сделанный нами ранее вывод о возрастающей роли ДПО в образовательной траектории студентов ВО как способа адаптации к требованиям рынка труда.

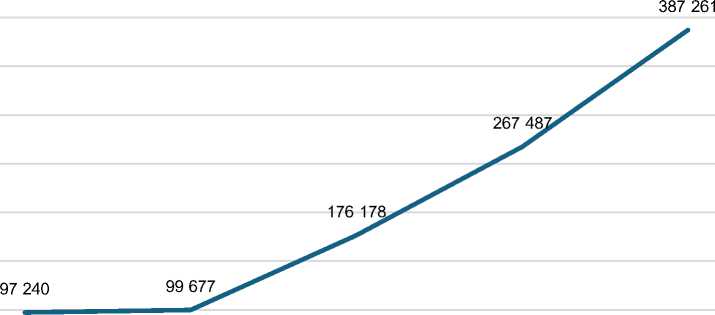

Наблюдается не только значительный рост студентов, обучающихся в рамках вузовской системы ДПО, но и изменение соотношения слушателей по типу программ обучения: в два раза увеличилось количество студентов, занимающихся по программам профессиональной переподготовки (рис. 2).

По данным Росстата, в 2022 г. в целом по программам ДПО обучились 267 тыс. студентов2, из них 84 % – по программам повышения квалификации (ПК), и 16 % – по программам профессиональной переподготовки (ПП). Год спустя уже 387 тыс. студентов высшего образования учились по программам ДПО, из них 66 % – по программам повышения квалификации и 34 % – по программам профессиональной переподготовки3.

■ Повысили квалификацию (ПК) ■ Прошли переподготовку (ПП)

Рисунок 2 ‒ Доля студентов ВО, прошедших повышение квалификации (ПК) и профессиональную переподготовку (ПП), с 2019 по 2023 г. (в процентах), %

Figure 2 ‒ Percentage of HE Students Who Completed Advanced Training (PC) and Professional Retraining (PP) from 2019 to 2023, %

В 2019–2020 гг. доля студентов ВО, проходивших ПК, была относительно стабильной (73– 74 %), а ПП – 26–27 %. В 2021–2022 гг. наблюдается значительный рост доли ПК (до 84 %), а доля ПП снижается до 16 %. В 2023 г. происходит резкий сдвиг: доля ПК падает до 66 %, а доля ПП возрастает до 34 %, что указывает на рост интереса к профессиональной переподготовке среди студентов ВО.

Таким образом, за период с 2019 по 2023 г. изменилась структура предпочтений студентов ВО по типу программ ДПО. Изначально преобладало повышение квалификации (73 % в 2019 г.), достигнув пика в 2021–2022 гг. (84 %), но к 2023 г. доля ПК снизилась до 66 %, тогда как доля профессиональной переподготовки выросла до 34 % (с 27 % в 2019 г.). Это может указывать на смещение приоритетов студентов ВО в сторону более глубоких изменений профессионального профиля через переподготовку, особенно в 2023 г.

Несмотря на значительные количественные изменения в системе дополнительного студенческого образования, произошедшие с 2021 по 2023 г., социологический опрос 2024 г., проведенный аналитиками сервиса «Профи», показал, что проблема не потеряла своей актуальности: 43 % россиян убеждены, что образование не соответствует требованиям, которые предъявляют работодатели, 40 % затруднились ответить, и только 17 % опрошенных считают образование удовлетворяющим требованиям рынка. По-прежнему 65 % россиян работают не по профессии, а 41 % опрошенных меняли профессию более двух раз за последние 5 лет1.

Таким образом, спустя четыре года ситуация практически не изменилась. В марте 2024 г., по данным сервиса «Работа.ру», лишь треть (33 %) опрошенных россиян работали по специаль-ности2. Только каждый четвертый респондент (24 %) связал свою жизнь с тем направлением, по которому обучался в вузе, и всего лишь 9 % ‒ с профессией, полученной в колледже. Несмотря на то, что появились некоторые обнадеживающие явления (на 17 % уменьшилось число респондентов, которые никогда не работали по профессии, и каждый десятый россиянин (10 %) признался, что трудится в смежной области), проблема нереализованной профессиональной идентичности остается актуальной и сегодня.

Как можно объяснить создавшуюся ситуацию?

Дело в том, что, несмотря на значительный рост в 2021‒2023 гг. обучающихся в рамках студенческого ДПО, их доля от общего числа слушателей программ ДПО выросла незначительно.

За 5 лет (2019–2023) доля студентов СПО в общем числе слушателей ДПО осталась практически неизменной (снижение с 1,4 до 1,3 %), тогда как доля студентов ВО значительно выросла (с 1,5 до 4,6 %), увеличившись более чем в 3 раза1. С одной стороны, это подтверждает тенденцию роста вовлеченности студентов ВО в программы ДПО, в то время как студенты СПО остаются менее активными ее участниками. С другой стороны, доля студентов, получающих высшее образование и активно пользующихся услугами системы дополнительного профессионального образования, чрезвычайно мала, если мы сопоставим их численность с общим количеством молодежи, обучающейся в вузах. Именно это и объясняет то, что спустя три года проблема профессионального самоопределения, стремление к самостоятельной корректировке образовательной траектории небольшого количества наиболее активной части студенчества не изменили ситуацию в стране.

Имеет место нарастание социального противоречия: с одной стороны, студенты понимают необходимость развития дополнительных компетенций вне рамок академической подготовки; с другой стороны, вовлеченность их в систему студенческого ДПО крайне мала, что в значительной степени затрудняет их вхождение и адаптацию на рынке труда, а также работу по полученной специальности.

Второй шаг к решению проблемы

По данным совместного онлайн-исследования платформы «Неравнодушный человек» Минобрнауки и думского комитета по молодежной политике, около 70 % студентов ответили, что в их университете есть возможность получения дополнительного профессионального образования (ДПО), при этом лишь 20 % воспользовались такой опцией или планируют это сделать2. Причины создавшейся ситуации во многом определяются тем, что складывающаяся в российских вузах система студенческого ДПО весьма несовершенна и требует значительного улучшения.

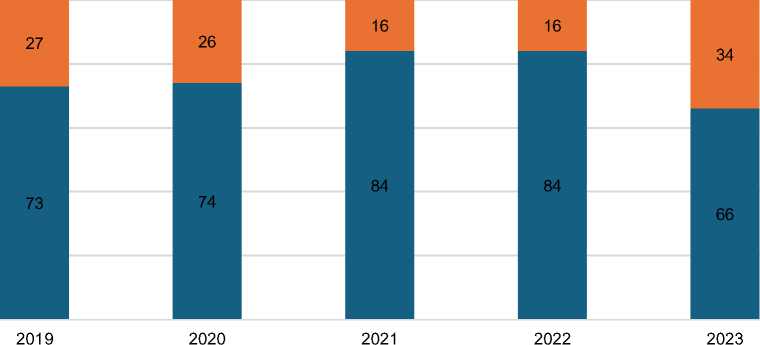

Это же подтверждают результаты оригинального авторского исследования3, проведенного в 2023 г. в Финансовом университете. Оно показало, что практически каждый второй респондент (47 %) что-то слышал о ДПО студентов, но не имеет представления о деятельности центра СДПО, 25 % услышали о нем впервые (рис. 3).

-

■ Что-то слышал, но не имею представления о деятельности

-

■ Впервые слышу

-

■ Довольно хорошо осведомлен об их деятельности

-

■ Пользуюсь его услугами

Рисунок 3 ‒ Распределение ответов на вопрос: «Оцените степень своей осведомленности о центре

Дополнительного профессионального образования студентов в Финансовом университете», %

Figure 3 ‒ Distribution of Responses to the Question: “Assess Your Awareness of the Center for Additional Professional Education of Students at the Financial University”, %

Такая картина характерна практически для всех российских вузов, начавших создавать систему СДПО. Михаил Киселев, зампредседателя думского комитета по молодежной политике, считает, что небольшая доля получивших ДПО объясняется недостаточным уровнем информированности студентов об этих программах1. Проблемная ситуация заключается в том, что студенты действительно не обладают высоким уровнем осведомленности о функционировании ДПО, хотя проявляют высокую заинтересованность в различных программах, направленных на получение и совершенствование «мягких» и «твердых» навыков.

Для того чтобы объемнее понять проблему, обратимся к конкретному кейсу – изучим, как оценивают создавшуюся ситуацию эксперты и как они видят перспективные направления совершенствования организации системы студенческого дополнительного профессионального образования (на примере Финансового университета).

Ряд вузов, отвечая на запросы студентов, создают в рамках системы профессиональной подготовки специальные подразделения, занимающиеся оказанием дополнительных профессиональных услуг. В 2022 г. в Финансовом университете по инициативе проректора по дополнительному профессиональному образованию Е.А. Диденко стартовал проект студенческого ДПО – StudUp. «В 2023 году обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли более 800 студентов как подразделений города Москвы, так и филиалов Финансового университета»2. Самыми популярными программами среди студентов стали: аналитик данных, финансово-экономический анализ средствами Excel, специалист в сфере закупок, проектное управление, маркетинг, реклама и связи с общественностью. Ректор Финуниверситета Станислав Прокофьев следующим образом оценил проделанную новым структурным подразделением работу: «Этот проект мы запустили всего два года назад и впечатляет его динамика. Если мы начинали со 150 студентов, то за прошедший год их стало уже почти две тысячи, а число программ выросло с 2 до 38. В лидерах продукты, которые мы делаем в прямой коллаборации с работодателями. Например, продуктовый менеджмент, информационная безопасность и т. п.»3. Эти данные подчеркивают важность программ ДПО в современной образовательной системе России, особенно для студентов ВО, которые все чаще используют их как инструмент для повышения своей конкурентоспособности.

Для более глубокого понимания трудностей, с которыми сталкивается СДПО, авторами был разработан гайд «Организация системы студенческого ДПО вузов», состоящий из 4-х блоков. Первый блок посвящен небольшому знакомству интервьюера с информантом, второй ‒ оценке текущей системы студенческого ДПО в университете, третий ‒ потребностям студентов и рынка труда, четвертый ‒ повышению эффективности ДПО. Исследование проведено в марте-апреле 2024 г. Главным критерием отбора стало занятие должности в качестве работника, специалиста ДПО Финансового университета.

Эксперты отмечают, что система СДПО повышает адаптивность выпускников вузов к изменениям на рынке труда, обеспечивая оперативное обновление и дополнение формируемых знаний и навыков. Они выделяют ряд проблем, таких как низкий охват студентов программами ДПО, недостаточная осведомленность студентов о существующих программах и их стоимости, а также сложности в организации взаимодействия между различными подразделениями университета. Остановимся на одном из вопросов третьего блока – развитие коммуникаций между СДПО и студентами, основные каналы информирования, поскольку именно на данный ракурс обращали внимание представители думского комитета по молодежной политике. Уровень информированности студентов о функционировании центра ДПО и его программах в целом объективно оценивается экспертами как «низкий». Так, представители центра StudUp сообщили, что уровень информированности невысок или ниже среднего, поскольку некоторые студенты даже не знают о существовании центра и его программ, а также о льготной стоимости.

Однако «… информированность растет, интерес к проекту растет, и я думаю, что эта тенденция будет сохраняться» (эксперт 3).

По результатам интервью удалось выделить следующие каналы информирования студентов: рассылки по электронной почте, социальные сети (публикации на страницах университета в

VK, Telegram, а также на общих страницах), сайт университета; использование классических способов привлечения внимания, таких как расклеивание информационных баннеров, постеров, плакатов на территории университета, размещение информации на пробковых досках и дверях кабинетов; личное общение и информирование на лекциях для первокурсников или других мероприятиях университета; офис студенческого ДПО для прямого информирования о программах.

Также представители StudUp сообщили, что в будущем рассматривают такой вариант распространения информации, как координаторство: «Мы думали о том, чтобы еще распространять информацию о ДПО, например, через проект “Координаторство”, который проходит ежегодно в конце лета и осенью среди первокурсников. Понятное дело, что это не всегда наша целевая аудитория, но ребята хотя бы будут знать, что такое есть. Если у них потребность появится через год, через два, они могут вспомнить и обратиться к нам» (эксперт 1).

Один из представителей ДПО отмечает необходимость улучшения коммуникации среди студентов, включая использование чатов и групп для распространения информации: «Самый лучший канал ‒ это, конечно, чаты и группы, … когда староста что-то присылает» (эксперт 4).

По словам экспертов, для повышения осведомленности студентов о ДПО проводятся следующие мероприятия:

-

1. StudUp Fest ‒ День открытых дверей ДПО. Ежегодное мероприятие, на котором представляются программы ДПО и приглашаются известные представители общественности, бизнеса и государственных служащих для обсуждения дополнительного профессионального образования.

-

2. Участие в мероприятиях и проектах с партнерами. Например, сотрудничество с Альфабанком для проведения кейс-чемпионата по проект-менеджменту.

-

3. Публикация новостей и интервью с известными людьми, связанными с проектом, для привлечения внимания студентов.

-

4. Участие в приемной кампании и Дне открытых дверей Финансового университета.

Наиболее эффективным методом привлечения учащихся, по мнению ряда экспертов, является рассылка по электронной почте.

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения интереса к программам ДПО используются различные методы, такие как проведение мероприятий и участие в проектах с партнерами. Однако оптимизация внутренних процессов и усиление коммуникации с использованием всех ресурсов формирующейся образовательной экосистемы могут улучшить ситуацию и сделать образовательные программы более доступными и привлекательными для студентов.

Выводы . Роль системы самообразования в профессиональном самоопределении студентов возрастает и требует дальнейшего реформирования. С 2021 г. наблюдается значительный рост вовлеченности студентов в систему вузовского профессионального дополнительного образования. Однако влияние системы СДПО вузов на развитие современного рынка труда и адаптацию молодых специалистов к его требованиям в настоящее время незначительно. Система студенческого ДПО в вузах не только способствует развитию образовательных экосистем, но и обеспечивает большую гибкость и адаптивность системы образования к изменениям рынка труда.

Проблемы, которые требуют первоочередного решения, ‒ недостаточная интеграция программ ДПО с основным учебным процессом и низкая осведомленность студентов о возможностях ДПО. Тема студенческого ДПО требует комплексного подхода и дальнейших исследований, которые позволят раскрыть его потенциал в развитии образовательных экосистем и адаптации молодых специалистов к требованиям современного рынка труда.

Список литературы Место студенческого ДПО в развитии образовательной экосистемы вузов и современного рынка труда

- Бобешко Е.В. Проблемы и перспективы развития отечественного дополнительного профессионального образования // NovaInfo. 2016. Т. 2, № 54. С. 209-214.

- Нотова С.В., Подосенова И.А. Система ДПО как основа непрерывного профессионального образования // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 8-9. С. 134-143. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-8-9-134-143 EDN: PMJDKD

- Цымбал М.В. Нюансы развития цифровых компетенций у студентов в системе дополнительного профессионального образования // Образование Луганщины: теория и практика. 2024. № 3 (40). С. 47-50. EDN: KSCFZC

- Чусовитина О.М., Степанюк В.А. Дополнительное профессиональное образование как условие непрерывного образования студентов // Вестник Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. 2024. № 1 (10). С. 52-56. EDN: QARMUD

- Щербакова О.П. Применение дистанционных технологий в системе дополнительного профессионального образования // Вестник науки. 2024. Т. 2, № 5 (74). С. 454-465. EDN: XTHRTP