Местонахождение финала верхнего палеолита "Бородино. Стоянка Бородинский разрез" в Канско-Рыбинской котловине (результаты работ 2019 года)

Автор: Тимощенко А.А., Кравцова А.С., Белан О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Летом 2019 г. отрядом ИАЭТ СО РАН проведены работы по обеспечению сохранности (археологические раскопки) выявленного объекта культурного наследия «Бородино. Стоянка Бородинский разрез», расположенного в Рыбинском р-не Красноярского края. Объект открыт в 2016 г. Ю.А. Гревцовым. Установлено, что археологический материал дислоцируется на выположенном террасовидном участке древней поверхности, вытянутом с северо-запада на юго-восток. Остатки материальной культуры зафиксированы в подошве литологического слоя 3, который может быть сопоставлен по хронологии с почвами кокоревско-таймырского интерстадиала Среднего Енисея и датирован интервалом 12-10,5 тыс. л.н. Каменная индустрия включает торцовые и плоскостные нуклеусы, скребки, пластины и отщепы с ретушью, ножевидное орудие, долотовидные орудия и остроконечник. Основным источником сырья выступают местные аргиллиты, обработка которых производилась на месте стоянки. Кремниевые орудия были принесены на стоянку в готовом виде. Индустрия, обладая рядом характерных для финала верхнего палеолита черт, таких как использование остроконечников-унифасов и массивных пластин с ретушью, имеет и некоторые особенности, в частности прием нанесения диагональных снятий под углом к оси скалывания по фронту, фиксирующийся на нуклеусах и ряде орудий. Суммарно вскрытая на памятнике площадь составила 5 750 м2. В результате работ установлено, что ВОАН «Бородино. Стоянка Бородинский разрез» представляет собой однослойную стоянку эпохи позднего палеолита. Исходя из состава коллекции каменных артефактов и обилия зафиксированных костей животных, объект можно охарактеризовать как кратковременный лагерь охотников.

Красноярский край, канско-рыбинская котловина, раскопки, р. барга, палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145145099

IDR: 145145099 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.800-807

Текст научной статьи Местонахождение финала верхнего палеолита "Бородино. Стоянка Бородинский разрез" в Канско-Рыбинской котловине (результаты работ 2019 года)

Летом 2019 г. Бородинским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН проведены археологические раскопки выявленного объекта культурного наследия «Бородино. Стоянка Бородинский разрез» на территории земельных участков, отводимых под строительство горно-транспортной части отработки буроугольного месторождения филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова», в связи с чем были проведены работы по обеспечению сохранности археологического материала.

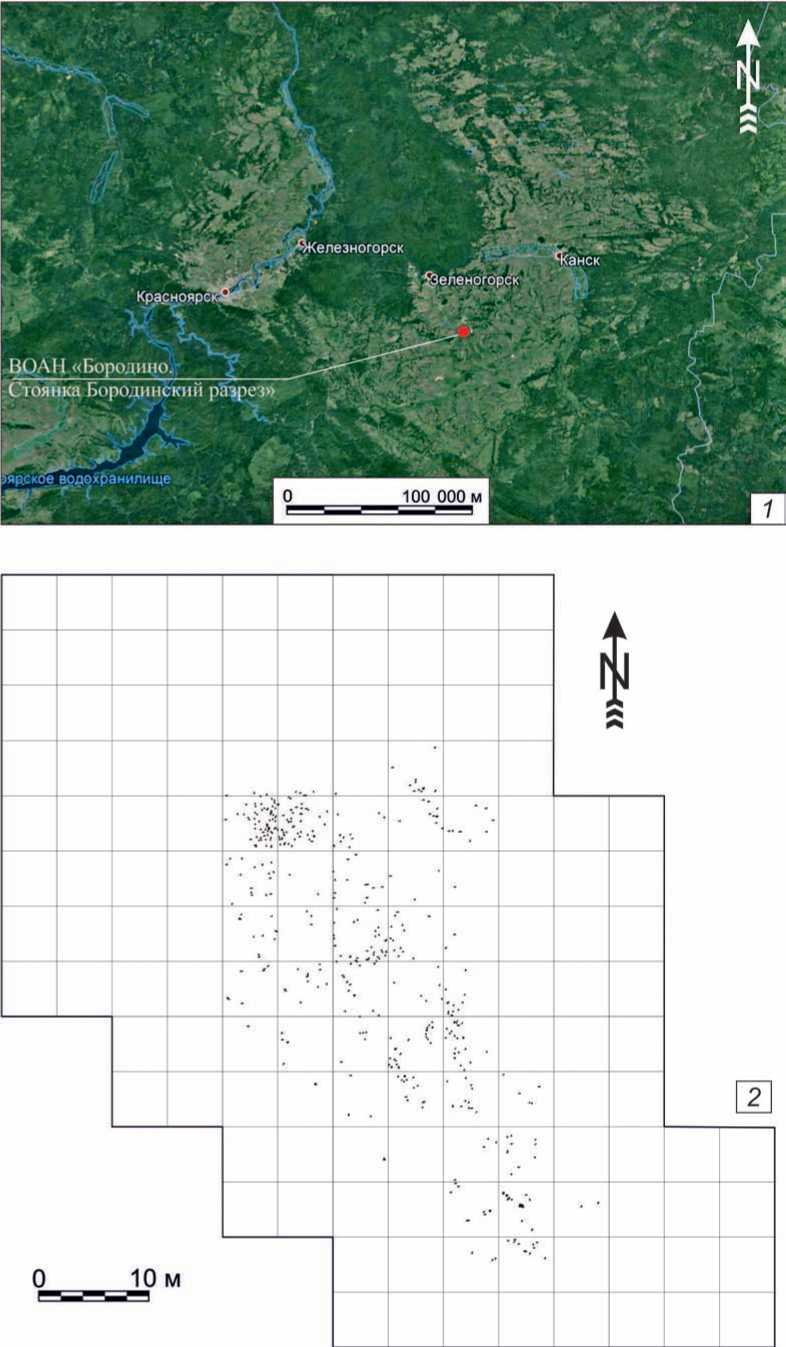

Месторождение «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» относится к центральной части Канско-Рыбинской котловины (рис. 1, 1 ). В административном отношении Канско-Рыбинская котловина находится на востоке центральной части Красноярского края и включает в себя 5 районов: Рыбинский, Канский, Дзержинский, Абанский и Тасеевский.

С позиции геолого-геоморфологической характеристики территория Канско-Рыбинской котловины находится в центре Азиатского материка на юге Средней Сибири. Рассматриваемая территория является промежуточной геологической структурой на границе Среднесибирского плоскогорья и Восточного Саяна и вместе с обрамляющими ее возвышенностями образует обширную тектоническую депрессию. Границы котловины определяют долина р. Бирюсы на востоке и северо-востоке, проходящая по краю Канско-Тасеевской впадины, хребты Восточного Саяна на юге, горные поднятия Енисейского кряжа на северо-северо-западе и приенисейские лесостепные участки на западе (см. рис. 1, 1 ). Большую часть региона занимает Канская лесостепь – одно из ярких проявлений цепочки островных лесостепей Южной Сибири. Протяженность ее с юга на север – 200 км и с запада на восток – от 60 до 125 км. Общая площадь лесостепи – 17 тыс. км2 [Сергеев, 1971].

ВОАН «Бородино. Стоянка Бородинский разрез» расположен в Рыбинском р-не, в 0,4 км юго-западнее борта Бородинского угольного разреза им. М.И. Щадова, на правом берегу оз. Гнилое. Объект был выявлен в октябре 2016 г. разведочным отрядом ООО «Красноярская Геоархеология» под руководством Ю.А. Гревцова.

В двух шурфах были зафиксированы палеофау-нистические материалы и отщепы. Материалы, датированные поздним палеолитом (14–12 тыс. л.н.), находились на глубине 0,98–1,55 м. В слое темнокоричневой глины (погребенная почва) с участками высокой концентрации включений мелких фрагментов древесного угля был обнаружен археологический материал, представленный фрагментами костей северного оленя со следами преднамеренного расщепления и обработки, халцедоновым отщепом с ретушью, а также первичным отщепом из роговика без вторичной обработки [Гревцов, 2016].

К началу проведения археологических работ в 2019 г. полная информация о распространении и характере культурного слоя на объекте отсутствовала, в связи с чем раскопочные работы были разделены на три последовательных этапа.

Первый этап – рекогносцировочный. В его рамках на территории объекта были заложены три рекогносцировочные траншеи с целью определения границ распространения культурного слоя. Площадь земляных работ составила 510 м2.

Второй этап включал в себя площадные работы. На основании рекогносцировочных работ было начато раскрытие пикетов площадью 5 × 5 м, примыкающих к участкам траншей, где был зафиксирован археологический материал. Помимо этого была определена конфигурация раскопа и зафиксированы границы распространения археологического материала. Площадь земляных работ составила 3 500 м2. Вскрыто 140 пикетов.

Третий этап – завершающий. По завершении площадного изучения объекта на остальной территории в проектных границах ВОАН были заложены траншеи с целью подтверждения отсутствия культурного слоя на данной территории. Площадь земляных работ на этом этапе составила 2 100 м2.

Конфигурация раскопа диктовалась фактическим распространением культуросодержащего слоя (рис. 1, 2 ). Раскопки велись сплошной площадью от центра к периферии памятника в рамках единой условной системы координат и высот, привязанной к реперам. Поскольку археологический материал уходил за установленные в 2016 г. границы памятника, по границе ВОАН были размечены и вскрыты дополнительные площади. Их размер зависел от геоморфологического расположения, наличия и насыщенности культурных отложений. Наибольшая концентрация находок наблюдалась в северной части раскопа, за границами ВОАН, где было дополнительно раскопано 1 500 м2.

Рис. 1. ВОАН «Бородино. Стоянка Бородинский разрез».

1 – схема расположения; 2 – схема распространения культурного слоя.

Установлено, что археологический материал дислоцируется на выположенном террасовидном участке древней поверхности, вытянутом с северо-запада на юго-восток. Участок ограничен с севера и запада склоном к оз. Гнилому. До появления угольного разреза, судя по картографическим материалам, вместо озера на северо-западе и севере от местонахождения находился исток р. Барга, к левому борту которой и приурочен объект.

Стратиграфическая ситуация на ВОАН «Бородино. Стоянка Бородинский разрез» достаточно единообразна. Переход от одного слоя к другому выражен нечетко, фиксируется по неявному изменению цвета и механическому составу рыхлых отложений.

Слой 1. Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях растительный детрит и корни растений. Мощность 0,37–0,83 м.

Слой 2. Суглинок средний, светло-серый. Структура плотная, комковатая. Слой разбит полигональной сеткой морозобойных трещин, внедренных в нижележащие слои. Мощность 0,01–0,46 м.

Слой 3. Суглинок средний, буро-коричневый, карбонатизированный. Фиксируются процессы почвообразования, присутствуют включения угольков. Структура плотная, комковатая. Мощность 0–0,75 м.

Слой 4. Суглинок средний, темно-коричневый, с многочисленными следами криогенных деформаций в виде морозобойных трещин и солифлюкци-онных процессов. Мощность 0–1,33 м.

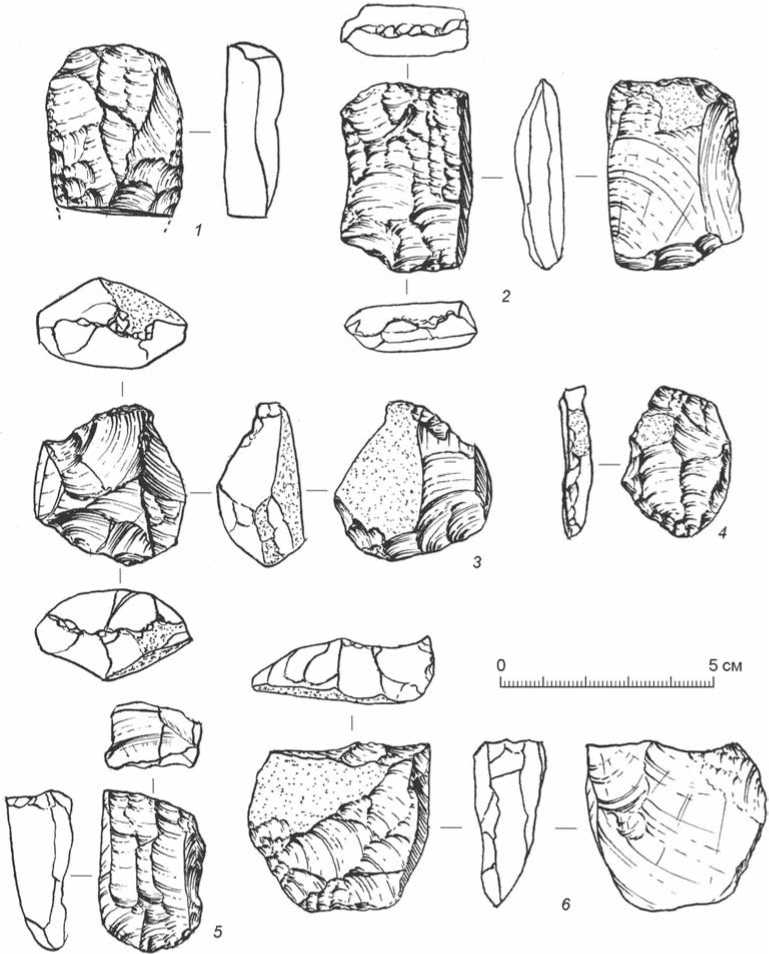

Рис. 2. Изделия из аргиллита.

1 – скребловидное орудие; 2, 3 – долотовидные орудия на нуклеусах; 4 – отщеп с ретушью; 5, 6 – нуклеусы.

Слой 5. Продукты разрушения горных пород, желтые, серые алевролитовые оглеенные пески. Видимая мощность до 1,23 м.

Археологический материал зафиксирован на контакте литологических слоев 3 и 4. Культуросодержащий горизонт приурочен к подошве слоя 3. Данный геологический слой в соответствии с хроностратигра-фической шкалой, разработанной для юга Байкальской Сибири, может быть сопоставлен по хронологии с почвами кокоревско-таймырского интерстадиала Среднего Енисея [Генералов, 2001, с 75]. Подобные отложения фиксируются на опорных плейстоценовых объектах Канско-Рыбинской котловины – это VII–IV культуросодержащие горизонты местонахождения Стрижовая Гора и IV слой местонахождения Мезенск, которые относятся к финальному этапу верхнего палеолита и датируются интервалом 12–10,5 тыс. л.н. [Тимощенко, 2014, с. 33].

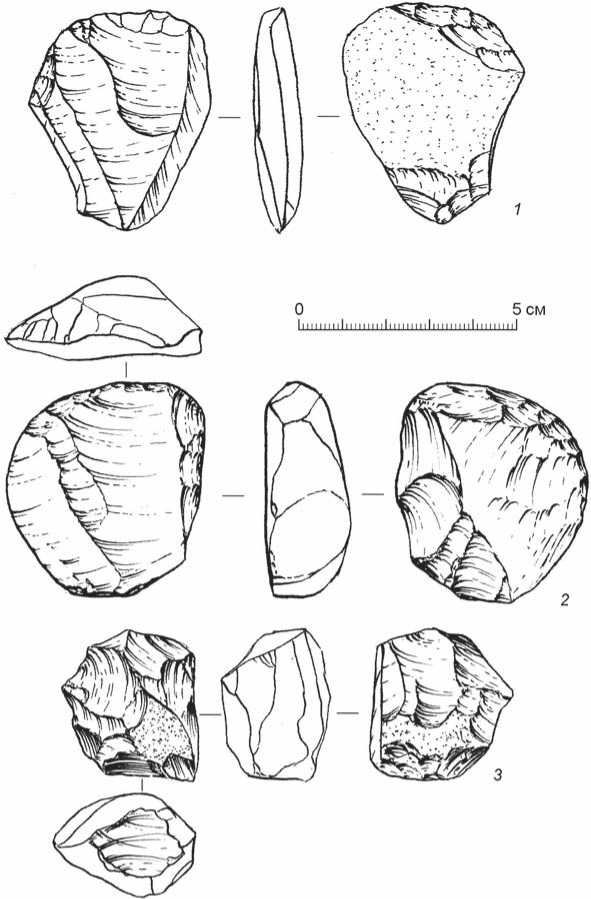

Рис. 3. Изделия из аргиллита (нуклеусы).

Основной сырьевой базой для производства каменных орудий на территории Канско-Рыбинской котловины являлись местные аргиллиты в виде галек или валунов сероватых и коричневатых оттенков. Определенная рыхлость породы, наиболее ярко проявляющаяся в результате выветривания и, возможно, химических процессов, характерных для грунта данной местности, сочетается с однородностью и изоморфностью структуры. Порода практически не содержит прожилок и внедрений, затрудняющих процесс расщепления.

Следует отметить, что в коллекции с памятника «Бородино. Стоянка Бородинский разрез» отсутствуют битые гальки, заготовки нуклеусов на начальной стадии оформления, единичны крупные первичные сколы. В то же время из аргиллита изготовлена вся серия сработанных или поврежденных нуклеусов, абсолютное большинство сколов, пластин и отщепов. Таким образом, можно предполагать, что на поселение попадали только подготовленные к расщеплению нуклеусы и/или их заготовки, в то время как первоначальная оббивка производилась непосредственно где-то на месте выхода галечных пород.

К орудиям из аргиллита относятся обломок скребловидного орудия на массивной пластине (рис. 2, 1 ) и долотовидные орудия на сработанных нуклеусах с противолежащими прямыми краями со следами сильной забитости от воздействия жесткой поверхности (рис. 2, 2, 3 ). В одном случае на торце орудия сохранился участок фронта торцового (клиновидного?) нуклеуса (см. рис. 2, 3 ). За исключением единственного отщепа с грубой ударной краевой ретушью (скребок?) (рис. 2, 4 ), ни на одном из снятий, полученных с нуклеусов, следы вторичной обработки не отмечены. В ряде случаев присутствуют мелкие заломы на выступающих участках, которые теоретически могут быть интерпретированы как ретушь утилизации.

В связи с тем что в коллекции присутствует специфическая выборка нуклеусов, выделение типов для данной категории изделий малопродуктивно: вероятно, что «за бортом» останутся какие-то переходные варианты. С очевидностью можно выделить две основные группы нуклеусов: торцовые и плоскостные.

Торцовые нуклеусы. Два экземпляра изготовлены на отщепах, где вентрал скола-заготовки представляет собой одну из латералей нуклеуса (рис. 2, 5, 6 ). Традиционной подправки гребня и киля как элементов клиновидных нуклеусов не производилось. В одном случае негативы пластинчатых снятий располагаются как по торцу, так и по выпуклой латерали (дорсали скола-заготовки) (см. рис. 2, 5 ). На дистальном конце – мелкая ретушь со следами изношенности, что позволяет рассматривать изделие как сработанный нуклеус, переоформленный в концевой скребок.

К торцовым нуклеусам отнесен также массивный двухплощадочный экземпляр со встречными снятиями и крутым контрфронтом, который, в свою очередь, можно рассматривать как оформление скребкового края или как вариант дополнительного фронта (рис. 3, 3 ). Вероятно, нуклеус подобного типа стал основой одного из долотовидных орудий.

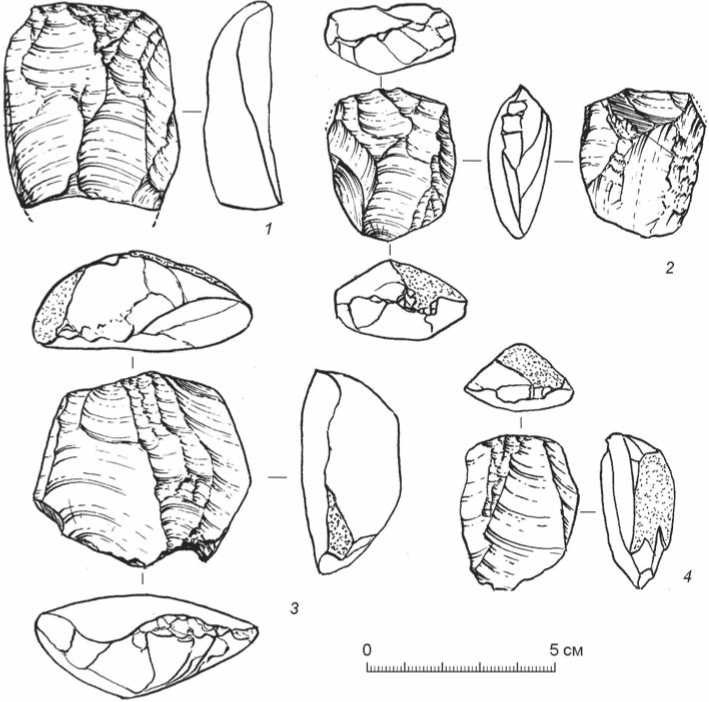

Плоскостные нуклеусы. Можно выделить одноплощадочные монофронтальные (рис. 3, 1, 2; 4, 4) и двухплощадочные монофронтальные со встречными снятиями (рис. 4, 3). Во всех случаях фронт уплощен, контрфронт частично сохраняет галеч- ную корку. Снятия по контрфронту, возможно, могут быть интерпретированы и как оформление новой плоскости скалывания. В ряде случаев по краю фронта прослеживаются рудименты диагональных снятий, оформляющих плоскость скалывания.

Особый интерес вызывает экземпляр сработанного двухплощадочного бифронтального нуклеуса с перекрестным диагональным расположением осей снятия (рис. 4, 2 ). Подобные изделия, как правило, преобразовывались в долотовидные орудия. В данном случае характерных следов воздействия жесткой поверхности нет.

Распространение двухплощадочных нуклеусов подтверждается и наличием встречной системы снятий на дорсали многих сколов (рис. 4, 1 ).

Помимо аргиллита в качестве сырья использовался кремень коричневого и желтовато-белого цвета. Однако расщепление кремня производилось за пределами стоянки, о чем свидетельствует полное отсутствие отщепов и чешуек. Из кремня изготовлены обломок остроконечника-унифаса на крупной пластине с асимметричным дистальным концом (рис. 5, 1 ), ножевидное орудие на заготовке торцового нуклеуса (?) (рис. 5, 3 ), фрагмент

Рис. 4. Изделия из аргиллита.

1 – скол; 2–4 – нуклеусы.

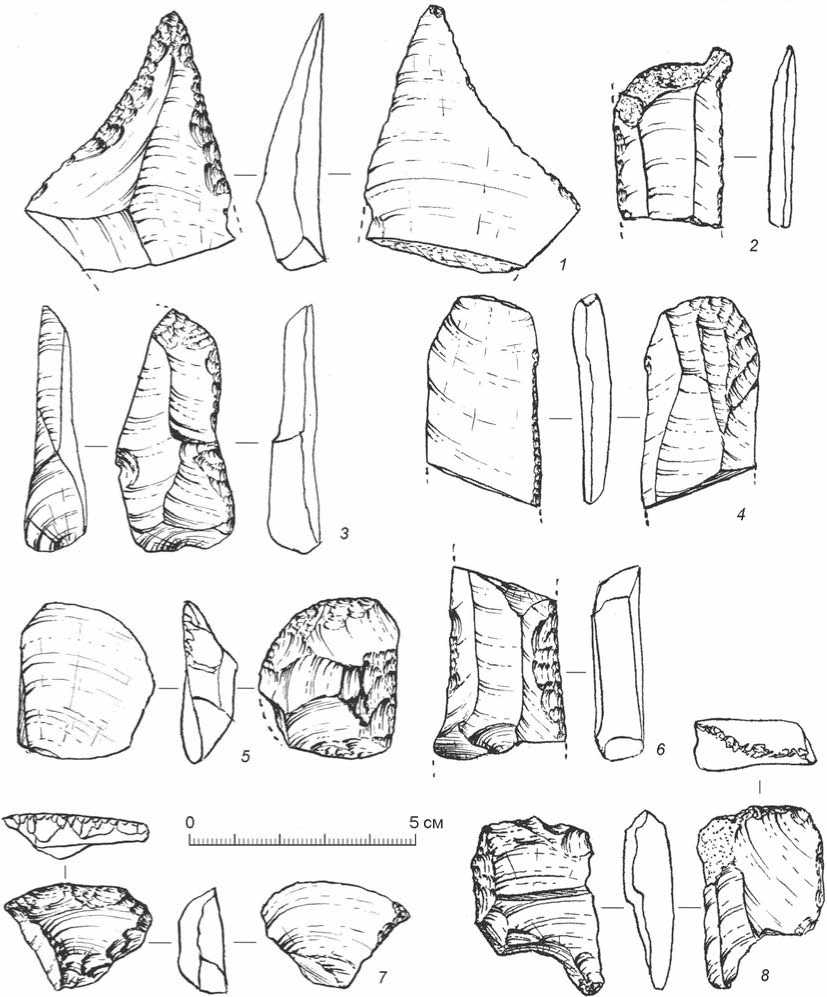

Рис. 5. Изделия из кремня.

1 - остроконечник; 2, 4, 6 - пластины с ретушью; 3 - ножевидное орудие; 5, 7 - скребки; 8 - долотовидное орудие на обломке скребла.

крупной пластины с мелкой вентральной ретушью по одному краю (рис. 5, 4 ), фрагмент пластины с мелкой ретушью по краю и концу, диагонально обломанному по внутреннему дефекту породы (рис. 5, 2 ), два скребка с широким выпуклым рабочим краем, в одном случае скомбинированным с выступом в виде острия (рис. 5, 5, 7 ), долотовидное орудие на обломке скребла (рис. 5, 8 ) и фрагмент массивной трехгранной пластины с ретушью по одному краю и заломами утилизации по противоположному краю (рис. 5, 6 ).

Приемы обработки камня, отмеченные на аргиллите, частично прослеживаются и на изделиях из кремня. Так, практика нанесения диагональных снятий под углом к оси скалывания по фронту отмечена на одном из скребков из кремня, где отщеп-заготовка был снят с нуклеуса подобным сколом (см. рис. 5, 5). Разнонаправленные снятия прослеживаются и на дорсали пластины, ставшей заготовкой остроконечника (см. рис. 5, 1). Вызывает интерес ножевидное орудие с мелкой тонкой ретушью по краю и дистальному концу на массивной пластине, которую можно интерпретировать либо как испорченную заготовку торцового нуклеуса, либо как собственно ножевидное орудие с утолщенным обушком (см. рис. 5, 3). Учитывая отсутствие сколов коричневого кремня, можно утверждать, что изделие попало на территорию стоянки именно в виде орудия.

Крупные галечные орудия единичны. Явные следы работы в качестве отбойника прослеживаются на изделии типа чоппинга с двусторонними снятиями, подчеркивающими естественную форму гальки. Возможно, в качестве ретушера использовалась овальная галька с затертыми следами сколов на поверхности.

Каменная индустрия, обладая рядом характерных для финала верхнего палеолита черт, таких как использование остроконечников-унифасов, массивных пластин с ретушью, имеет и некоторые особенности. Ярким примером служит прием нанесения диагональных снятий под углом к оси скалывания по фронту, фиксируемый на нуклеусах и ряде орудий. Данный прием нельзя связать с локальной практикой адаптации к местному сырью (аргиллитам), так как он прослеживается и на кремневых изделиях, принесенных на стоянку в готовом виде.

В истории исследований палеолита Канско-Рыбинской котловины до сих пор немало «белых пятен». Все известные местонахождения, служащие опорными для обширного Красноярско-Канского региона, на которых основана афонтовская/коко-ревская модель его развития, приурочены к отложениям высоких террас рек 1–2-го порядков (Енисей, Кан и др.), в то время как водораздельные пространства и реки 3–4-го порядка изучены слабо. С интенсивным освоением края и увеличением доли хоздоговорных работ в «копилке» исследователей появляются археологические объекты в иных геоморфологических нишах и со специфическим набором инвентаря. К сожалению, недостаточный ввод в научный оборот этих материалов не позволяет увидеть полную картину. Тем не менее не исключено, что коллекция памятника «Бородино. Стоянка Бородинский разрез» отражает следы, оставленные иной культурно-исторической общностью, занимавшей свою нишу, с особой хозяйственно-экономической стратегией, что повлияло на закономерность дислокации поселений. Данный вопрос решится с увеличением источниковой базы по региону.

В результате работ на ВОАН «Бородино. Стоянка Бородинский разрез» суммарно вскрытая площадь составила 5 750 м2. Установлено, что данный объект представляет собой одно слойную стоянку эпохи позднего палеолита. Исходя из состава каменных артефактов и обилия зафиксированных костей животных, ее можно охарактеризовать как кратковременный лагерь охотников. Дальнейшие камеральные работы с привлечением специ- алистов естественнонаучного профиля позволят сделать более объемные выводы.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 03292019-0007.

Список литературы Местонахождение финала верхнего палеолита "Бородино. Стоянка Бородинский разрез" в Канско-Рыбинской котловине (результаты работ 2019 года)

- Генералов А.Г. Поздний палеолит - ранний мезолит Канско-Енисейского региона: дис.... д-ра ист. наук. -Иркутск, 2001. - 418 с

- Гревцов Ю.А. Краткий научно-технический отчет по результатам проведения археологической разведки на территории земельных участков, отводимых под проектирование и строительство объекта "Корректировка проектной документации "Горно-транспортная часть отработки буроугольного месторождения филиала АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" в Рыбинском муниципальном районе Красноярского края". Красноярская Геоархеология, 2016

- Сергеев Г.М. Островные лесостепи и подтайга Приенисейской Сибири. - Иркутск: Вост.-Сиб. изд-во, 1971. - 264 с

- Тимощенко А. А. Хронология и периодизация каменного века Канско-Рыбинской котловины // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2014. - Т. 10. - С. 27-49