Местонахождение Игетейский Лог III. Некоторые итоги работ 2005 года

Автор: Новосельцева В.М., Безрукова Е.В., Ощепкова Е.Б., Федоренко А.Б., Абзаева А.А., Летунова П.П., Като Х., Есида М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521182

IDR: 14521182

Текст статьи Местонахождение Игетейский Лог III. Некоторые итоги работ 2005 года

Местонахождение Игетейский Лог III территориально принадлежит Игетейскому геоархеологическому полигону, входящему в состав Игетейс-кий геоархеологический район оперативного изучения (рис. 1). Игетейс-кий исследовательский полигон, включающий местонахождения Игетейс-кий Лог I, II, III, Игетейский пляж I – IV, гора Игетей I, находится на южном берегу Осинского залива Братского водохранилища в 206 км от г. Иркутска и в 266 км от истока р. Ангары. Местонахождение Игетейский Лог III находится в 700 – 800 м восточнее Игетейского Лога I с гипсометрическими показателями 6 – 7 м от уровня Братского водохранилища и 36 – 40 м от бывшего уреза р. Ангары (407 м от УМО). Местонахождение Игетейский Лог III было открыто в 1970 г Н.И. Дроздовым и Г.И. Медведевым и значилось Игетейским пляжем III.

Летом 2005 г на мысовидном участке правого борта Игетейского Лога III был заложен постоянный репер № 1 с координатами N – 53034’51.9” E – 1030 26’ 15”. Проведены топографическая съемка и профилирование участка, выполнены раскопочные работы. Раскоп 2005 г., площадью 16 м2 был заложен в 3 м восточнее шурфа 1988 г, на запад-северо-запад от раскопа в 12 м выполнена зачистка восточной стенки траншеи 1990 г, площадью 4,5 м2 и на выходе траншеи 1990 г в современную стенку размыва и на удалении 20 м от раскопа заложена береговая врезка площадью 6 м2. Средняя вскрытая глубина составила 4,20 – 4,50 м. Из раскопа, зачистки и врезки были взяты образцы и керн на абсолютное датирование, палинологический анализ и гранулометрию.

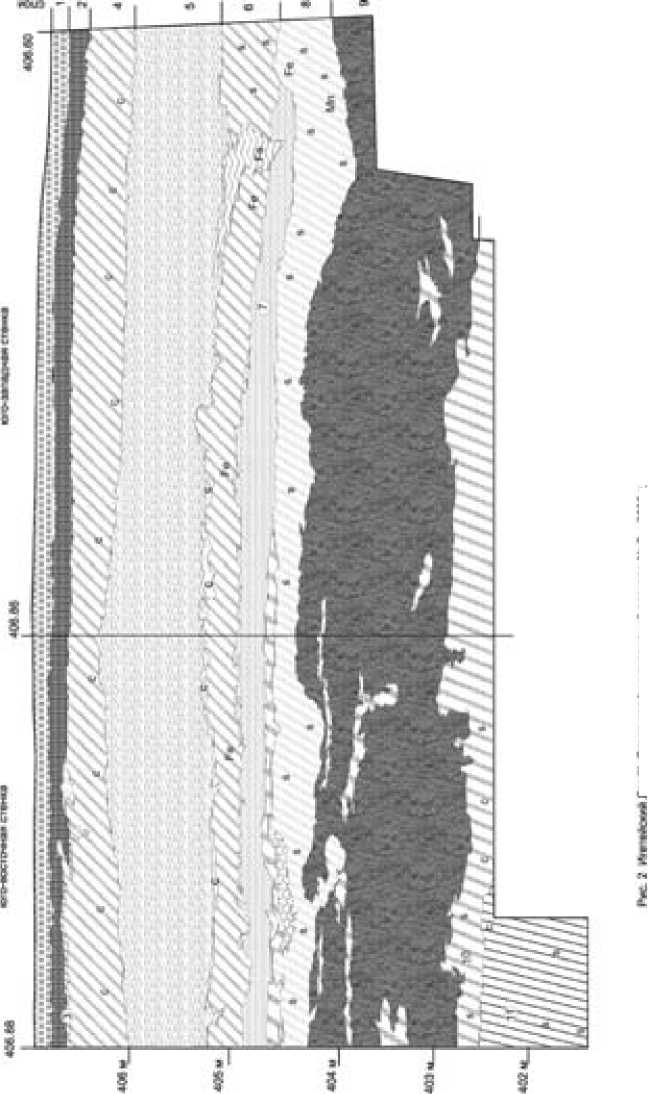

Вскрытые отложения в раскопе представлены в следующем виде (рис. 2): Мощность в м

-

1. Почвенно-дерновый горизонт (Hl 2) 0,3-0,4

-

2. Светло-бурый суглинок (Hl 1) 0,3-0,4

-

3. Гумусированный суглинистый горизонт серо-бурых тонов границы плейстоцен-голоцена (аллеред, кокоревский интерстадиал). Границы до статочно отчетливые. Нижняя граница деформирована инволюциями 0,1-0,3

-

4. Лессовидные пылеватые серые суглинки. Пористые, сильно карбона-тизированные (Sr2) 0,4-0,5

-

5. Пачка слоистых субаэральных средней и мелкой зернистости песков

-

6. Пачка палево-бурых суглинков. Граница кровли отмечена карбонатным прослоем мощностью 0,02 -0,03 м. пачка сложена оглееными суглин- 207

-

7. Пески слоистые субаэральной средней и мелкой зернистости с прослойками супесей палево-серого цвета. Карбонатизированные с включениями окислов железа (Sr2-1) 0,3-0,6

-

8. Суглинки средние лессовидные палево-бурые, карбонатизированные с железистыми примазками. В подошве зафиксирован артефакты из камня и осколки кости. Границы четкие, волнистые (Sr1–Kr3?) 0,2-0,3

-

9. Суглинки слоистые гумусированные средние и тяжелые от темнобурого до розовато-бурого цветов. В подошве зафиксирован один артефакт и фаунистические остатки по всей мощности пачки. Нижняя граница нечеткая, разорванная. Солифлюциированная почва (Kr2) 1,5-2,0

-

10. Суглинки средние, лессовидные однородные, палево-бурые розоватые, карбонатизированные. Нижняя граница нечеткая (Kr2-1) 0,2-0,5

-

11. Суглинки средние палево-красные, лессовидные (Kr2-1). Видимая мощность до 1,2

и супесей палево-бурых оттенков с оглеенными прослоями, с карбонатными слойками и затеками, границы четкие, с карбонатными стяжками и включениями окислов железа. Верхняя граница изобилует мелкими и средних размеров трещинами (Sr3) 0,9-1,0

ками палево-серого цвета с включениями карбонатов и окислов железа в средней и нижней части пачки. В нижней части суглинки слабогумусированы. Границы кровли и подошвы четкие 0,3-0,4

Профиль не пройден до конца и раннекаргинские суглинки ниже 4,50 м не вскрыты. К почвенному профилю можно отнести слои 8 – 11. Мощность видимой части резко уменьшается в северном направлении и фактически выклинивается к береговому обнажению . В зачистке № 2 мощность почвы составляла 0,2 м.

Коррадированный археологический материал был зафиксирован переотложенным в горизонте 8 и представлен 21 экземпляром: 19 артефактов и кластический материал – 2 экз. Кластический материал представлен кремнем, все арте факты выполнены из кварцита. В составе 19 артефактов: 11 – сколы, 1 – нуклеус, 2 – оббитые гальки, 2 – фрагменты пластин, 2 -фрагменты неопределимых изделий, 1 – чешуйка.

На пляже были собраны предметы в количестве 10 экземпляров: 3 нуклеуса, 4 скола, 1 скол с ретушью, 2 скребка. Нуклеусы оформлены на гальках кварцита, одноплощадочные, однофронтальные (3 экз.). Скребки – 3 экз. оформлены на кварцитовых сколах.

Методом палинологического анализа исследованы 12 образцов из почвенных отложений, возраст которых может быть отнесен к каргинскому мегаинтерстадиалу - временному аналогу морской изотопной стадии 3 (в дальнейшем МИС 3). Образцы для целей палинологического анализа подвергались процедуре химической обработки согласно методике для экстракции пыльцы из бедных органической составляющей отложений, рекомендованной PALE (1995). Из 12 образцов только 6 содержали репрезентативные спорово-пыльцевые спектры (СПС) с достаточным количеством микрофоссилий (больше 100), необходимым для проведения реконструкций облика палеорастительности и климатических условий ее существования.

В целом, в составе СПС определены пыльца и споры 42 таксона растительности разного ранга. Из этого разнообразия выделены наиболее информативные индикаторы палеоклимата.

lb И.J M w ib b- . linin' *»rtHi 1.-™t61

Поскольку материал в предыдущие и в этом году был зафиксирован в одном относительно стратифицированном положении, а также учитывая то, что, относительно стратифицированный археологический материал и экспонированный на пляже несут на поверхности однозначно следы корразии и могут быть рассмотрены суммарно в одном реестре морфологического описания. Морфологическое описание археологического материала обнаруженного в 2005 г соответствует реестрам прошлых сборов, но коллекция значительно меньше по численности и, соответственно, беднее формами. Стратиграфическое положение артефактов в 1988 – 90 гг. привязано к прослоям 2-й части почвы. В 2005 г почва была вскрыта мощностью до 1,5 – 2,0 м, материал был зафиксирован в надпочвенном горизонте, один артефакт был зафиксирован в теле почвы датируемой каргинским временем (Kr1-3). Поскольку весь археологический материал коррадирован, его следует относить к муруктинскому времени (Mr). Во время солифлюкци-онно-делювиальных склоновых процессов времени почвообразования склона археологический материал интенсивно переносился, и почва в виде останца могла выступать своеобразным буфером, и каменный материал транспортировался через неё. Задача следующих лет - установить и зафиксировать наличие археологического материала в отложениях докаргинско-го времени (Mr).

Согласно особенностям изменения состава СПС выделено 3 локальные палиностратиграфические зоны, соответствующие этапам изменения растительности и природной среды изученной территории. В СПС зоны 3 в общем составе преобладает пыльца древесных растений, среди которых доминирует пыльца ветроопыляемых растений – сосны обыкновенной Pinus sylvestris и сосны сибирской Pinus sibirica . Для территории Восточной Сибири установлен факт рассеивания пыльцы обоих таксонов воздушными потоками на значительные расстояния. Пыльца этих растений характеризует облик региональной растительности. С другой стороны известно, что пыльца ели сибирской, относительное обилие которой в СПС этой зоны изменяется от 8 до 18%, не обладает подобными свойствами и может рассматриваться как компонент локальной растительности, произраставшей вблизи изученного разреза. То же относится и к спорам папоротника рода чистоуст Osmunda и рода плаунов Lycopodium . Еще более слабыми свойствами к рассеиванию и сохранению в ископаемом состоянии обладает пыльца рода лиственницы Larix. На основе состава СПС облик растительности времени аккумуляции отложений, охарактеризованных СПС зоны 3, представляется следующим образом. На месте разреза существовали елово-лиственничные ассоциации с примесью кедра сибирского, возможно облика современной лесотундры. Распространение сообществ папоротников рода чистоуст и лесных видов плаунов индицирует наличие холодных и переувлажненных заболоченных мест обитания. Надежным подтверждением существования не просто переувлажненного субстрата, а скорее, зарастающего водоема служит пыльца водно-болотных растений – рогоза и, особенно, водокраса.

Спектры зоны 2 имеют состав, отличный от такового для СПС предыдущей зоны. В них доминирует пыльца наземных лугово-степных трав, преимущественно семейства сложноцветных, злаковых, гвоздичных, что позволяет реконструировать господство степных ландшафтов. При этом высокое относительное обилие спор папоротников рода гроздовник Botrychium свидетельствует о наличии локальных влажных мест обитания. Климатические условия этого периода были сухими и умеренно холодными.

СПС зоны 1 не позволяют надежно восстановить характер растительности времени формирования вмещающих отложений. Судя по присутствию пыльцы растений преимущественно аркто-бореальной флоры (кустарниковых березок, лиственницы, полыней, маревых, спор сфагновых мхов), можно предполагать, что в составе растительности могли господствовать преимущественно тундровые и степные ландшафты в условиях сухого и холодного климата.

Практически во всех образцах, особенно из отложений СПС зоны 3, много деформированной темной, потерявшей структурные признаки, пыльцы хвойных древесных растений, идентификация которой невозможно даже до родового уровня. Все образцы высококарбонатные. В сумме подсчитанных пыльцевых зерен и спор учтены только те, которые удалось определить достаточно надежно, и которые могут быть инситны. В целом осталось много сомнений по поводу массы деформированных зерен – это переотложение или деформация в процессе фоссилизации. Мы склоняемся к идее переотложения.