Местонахождение Куяча - новый памятник поздней стадии верхнего палеолита в долине реки Песчаная (Горный Алтай)

Автор: Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Вишневский А.В., Селецкий М.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному исследованию яркой находки из нового местонахождения Куяча в долине р. Песчаная в северо-западной части Горного Алтая, выявленной в процессе осмотра руслового аллювия левого берега р. Куяча в 2022 г. Обсуждаемый артефакт исследуется с позиции технологического и геологоминералогического анализа, проводится оценка его культурно-хронологической принадлежности в рамках верхнего палеолита Алтая. Анализ опубликованных данных позволяет говорить о том, что торцово-клиновидный нуклеус с местонахождения Куяча - первое выразительное свидетельство проявлений отжимной микропластинчатой технологии верхнего палеолита в долине р. Песчаная. Для производства микропластин использовался эффузивный (вулканогенный) материал местного происхождения с высокими потребительскими свойствами, его потенциальным источником могли выступать ближайшие выходы пород куяганской свиты по левому притоку р. Куячонок. Утилизация клиновидного нуклеуса включала несколько стадий: от подбора массивного отщепа и создания преформы посредством модификации основы двусторонними уплощающими снятиями до снятия целевых заготовок методом отжима и последующего переоформления нуклеуса. На основе широкого круга аналогий установлено, что подобные формы ядрищ были широко распространены на стоянках Алтая, датируемых заключительной стадией верхнего палеолита.

Горный алтай, каменные индустрии, поздняя стадия верхнего палеолита, микропластинчатое расщепление, технологический анализ, анализ последовательности расщепления, каменное сырье

Короткий адрес: https://sciup.org/147244534

IDR: 147244534 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-55-72

Текст научной статьи Местонахождение Куяча - новый памятник поздней стадии верхнего палеолита в долине реки Песчаная (Горный Алтай)

Отжимной способ расщепления – ключевая технологическая инновация, определившая облик, содержание и логику развития каменных индустрий Северной Азии в эпоху верхнего палеолита и на более поздних этапах каменного века [Гиря, 1997]. Распространение отжима сопровождалось массовым переходом верхнепалеолитического населения к использованию микропластин – легко заменяемых стандартных заготовок, применявшихся для оснащения пазовых орудий. В последние десятилетия основные предпосылки и время возникновения отжимной технологии, ее истоки и пути распространения в масштабах континента выступают предметом то затухающих, то вновь возобновляемых научных дискуссий [Кузнецов, 1997; Inizan, 2012; Gómez Coutouly, 2018; Keates et al., 2019]. Широкое распространение получила идея очагового возникновения отжимной техники на территории Восточной Азии и ее дальнейшего скачкообразного распространения в западном, северном и северо-восточном направлениях в результате миграций населения в сартанское время [Yi et al., 2016; Zhao et al., 2021; Еськова, Леонова, 2023; Павленок и др., 2024]. Идея «вызревания» отжимных микропластинчатых технологий на местной основе также находит поддержку исследователей [Кимура, 2003; Деревянко, Волков, 2004]. Возникновение отжима рассматривается в качестве культурной трансформации, выступившей следствием адаптации человека к резким изменениям условий природной среды в эпоху сартанского похолодания [Goebel, 2002]. Подобная трансформация могла послужить своеобразным ответом палеолитического населения Сибири на массовое сокращение популяции мамонтов и постепенное исчезновение бивня – ценного сырья, применявшегося для производства охотничьего инструментария [Питулько, 2010].

Истоки и возраст наиболее ранних свидетельств отжимного способа расщепления в палеолите Алтая в настоящий момент не установлены. В предыдущие годы возникновение отжима в регионе рассматривалось в рамках идеи преемственности технологических традиций среднего и ранних этапов верхнего палеолита, а именно – связывалось с эволюционной трансформацией леваллуазского метода расщепления в торцовое микропластинчатое [Деревянко и др., 2002а; Деревянко, Волков, 2004]. На современном этапе интерпретация нуклеусов для мелких пластинчатых заготовок начального и раннего верхнего палеолита Алтая (Кара-Бом, Усть-Каракол-1, Ануй-2 и Денисова пещера) в качестве продуктов отжимной технологии признается недостаточно аргументированной [Keates, 2007; Graf, 2009; Gómez Coutouly, 2018]. Более уверенно судить о распространении в регионе техники отжима позволяют комплексы поздней стадии верхнего палеолита региона, в основе которых лежит торцово-клиновидное микрорасщепление [Васильев, 2001]. При этом, однако, в современном палеолитоведении культурно-хронологический контекст, абсолютный возраст и ареал форм отжимного микрорасщепления на Алтае освещены лишь фрагментарно.

Определенную актуальность в данном контексте приобретает выразительная находка из нового местонахождения Куяча в долине р. Песчаная в северо-западной части Горного Алтая, которая рассматривается нами в качестве одного из проявлений микропластинчатой торцово-клиновидной технологии поздней стадии верхнего палеолита (рис. 1). Представляя собой одну из крупнейших водных артерий, р. Песчаная берет начало на склонах Семинского хребта на высоте около 1 700 м; в верхнем и среднем течении ее бассейн ограничен с запада Ануйским хребтом, с востока – Чергинским. Располагаясь, как известно, между активно обживаемыми в палеолитическое время долинами рек Ануй и Катунь, бассейн р. Песчаная также входил в зону обитания древних сообществ. Многочисленные подтверждения этому были получены в 1980–2010-е гг. в ходе разведывательных экспедиционных работ АлтГУ и ИАЭТ СО РАН, проводимых в связи с хозяйственным освоением района. На рассматриваемой территории были выявлены местонахождения подъемного археологического материала и серия стратифицированных памятников; их культурно-хронологическая атрибуция трактуется, как правило, в широких рамках эпохи верхнего палеолита [Кирюшин, Кунгуров, 2008; Славинский и др., 2011; Кунгуров, Мамадаков, 2014]. Несмотря на обнаружение палеолитических объектов, долина р. Песчаная до настоящего времени демонстрирует слабую степень археологической изученности: специальных полевых исследований не проводилось, а обнаруженные в ходе разведок артефакты остаются неопубликованными.

Цель настоящей работы заключалась в комплексном исследовании археологического материала местонахождения Куяча с позиции технологического и геолого-минералогического анализа, а также в определении культурно-хронологической принадлежности находок в рамках верхнего палеолита бассейна р. Песчаная и Алтая в целом.

Материалы и методы исследования

Археологическое местонахождение Куяча расположено на левом берегу одноименной реки – притока р. Песчаная, в 600 м от окраины с. Куяча Алтайского района Алтайского края (рис. 2, 1). Памятник обнаружен в 2022 г. Онгудайским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН в рамках работ по изучению сырьевых ресурсов верхнепалеолитических обитателей Северо-Западного и Центрального Алтая. Археологический объект выявлен по единствен- ной, но информативной и диагностичной находке – целому торцово-клиновидному микронуклеусу с признаками отжима заготовок. Обсуждаемый артефакт выявлен в процессе осмотра руслового аллювия левого берега р. Куяча (рис. 2, 2, 3). Находка несет признаки слабой и равномерной сглаженности ребер, что может указывать на возможность ее незначительного сноса вниз по течению реки или переотложения в рамках литолого-стратиграфической пачки. Вероятный источник археологического материла – первая высокая терраса левого берега р. Куяча, в 200–400 м к востоку и юго-востоку. При осмотре обнажений других находок не выявлено.

Рис. 1. Расположение археологических памятников, упоминаемых в тексте статьи Fig. 1 . Location of the archaeological sites mentioned in the article

Рис. 2 . Местонахождение Куяча:

1 – расположение памятника на местности; 2 – вид на место подъемных сборов, 3 – торцово-клиновидный нуклеус

Fig. 2 . Kuyacha site:

1 – location of the site on the terrain; 2 – view of the lifted materials location;

3 – wedge-shaped core

Исследование технологии обработки камня в рамках настоящей работы базировалось на данных технологического метода [Гиря, 1997, с. 58–79] и анализа последовательности расщепления (SPA) [Шалагина и др., 2019; Очередной, 2023]. Характер наложения негативов снятий устанавливался при использовании стереомикроскопа Lacopa SZM-110. Сглаженность ребер на поверхностях артефакта не позволяла в отдельных случаях определять характер наложения, в связи с чем схема последовательности расщепления нуклеуса представлена в генерализированном виде – через анализ технологических единиц. Прорисовка негативов снятий производилась по карте кривизны сетки, выстроенной на основе трехмерной модели артефакта (сканер структурированного подсвета «RangeVision Spectrum»). Обработка 3D-модели, визуализация поверхности, построение карты кривизны сетки и измерение основных морфометрических характеристик артефакта производились в программах «RangeVision ScanMerge», «Geomagic Wrap», «Geomagic Desing X», «KeyShot 12» (trial версии) [Чистяков и др., 2019]. Изучение петрографических характеристик минерального сырья и его химического состава осуществлялось посредством оптической микроскопии в отраженном свете и рентгенофлуоресцентного анализа (XRF) с использованием портативного оборудования Olympus Vanta M [Вишневский и др., 2023].

При оценке культурно-хронологической принадлежности материалов стоянки Куяча к исследованию привлекались опубликованные источники, архивные материалы и рукописи диссертаций, содержащие сведения о торцово-клиновидном микропластинчатом расщеплении в верхнепалеолитических индустриях Алтая. Также учитывались результаты собственных работ с археологическими коллекциями разных этапов верхнего палеолита памятников Денисова пещера, Усть-Каракол-1-2, Ануй-2 и -3, Кара-Бом, Каратурук, Ушлеп-6, Сопка Урожайная, Сростки и др.

Результаты исследования

В результате проведенного геолого-минералогического исследования материал артефакта (рис. 3) с местонахождения Куяча был определен как тонкозернистый риолит или дацит. Это магматическая эффузивная горная порода, в данном случае темно-бордового цвета с массивным сложением и слабопроявленной мелкопятнистой текстурой. Характерный размер зерен, невидимых невооруженным глазом и при слабом увеличении, составляет менее 30 мкм, заметные вкрапленники и флюидальность, достаточно часто встречающиеся у эффузивных пород, применявшихся, например, палеолитическими обитателями долины р. Ануй [Постнов и др., 2000], отсутствуют. Использование в качестве вспомогательного метода сопоставления с имеющейся в нашем распоряжении базой данных по составу материалов каменных артефактов, экспериментальных и петрографических коллекций [Вишневский и др., 2023] по сумме петрохимических критериев подтверждает правильность отнесения материала артефакта кислым эффузивным (вулканическим) породам, и с высокой долей вероятности показывает его родственность вещественным комплексам среднедевонской куяганской свиты, в составе которой подобные породы представлены довольно широко [Государственная геологическая карта…, 2018]. Потенциальным источником такого материала в этой части бассейна р. Песчаная могли являться коренные выходы пород куяганской свиты по левому притоку р. Куячонок, впадающей в р. Куяча в районе одноименного села; данное предположение, безусловно, требует дополнительного подтверждения.

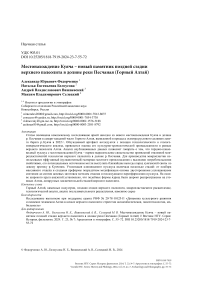

Однородность и тонкозернистость материала, равномерность и предсказуемость распространения скалывающей поверхности позволяет оценивать породу как высококачественное минеральное сырье. В качестве скола-основы для представленного торцово-клиновидного микронуклеуса выступил массивный отщеп из эффузивной породы (рис. 4, 1 , 2 ). Согласно данным анализа последовательности сколов, подготовка преформы заключалась в создании глубокой узкой скошенной к контрфронту ударной площадки ядрища в проксимальной зоне скола-основы, также формировался узкий торцовый фронт, ориентированный вдоль одного

Рис. 3. Торцово-клиновидный нуклеус местонахождения Куяча (долина р. Песчаная)

Fig. 3 . Wedge-shaped core of the Kuyacha site (the Peschanaya river valley)

Рис. 4. Схема последовательности расщепления ( 1 ) и карта кривизны сетки ( 2 ) торцово-клиновидного нуклеуса местонахождения Куяча (долина р. Песчаная)

Fig. 4. Scheme of the knapping sequence ( 1 ) and map of grid curvature ( 2 ) of the wedge-shaped core from the Kuyacha site (the Peschanaya river valley)

из продольных краев основы. Пропорции и треугольная форма будущего фронта задавались исходными параметрами заготовки, а также глубокими тонкими уплощающими снятиями по обеим латералям преформы и непосредственно вдоль киля. Характер распространения негативов таких снятий аналогичен таковым на тонких верхнепалеолитических бифасах, что позволяет предполагать здесь использование органического отбойника [Белоусова и др., 2022]. Преформа нуклеуса, судя по последовательности расщепления, могла иметь инициальное ребро, оформленное двусторонней обработкой как минимум у основания. Контрфронт в процессе утилизации нуклеуса сохранял естественные очертания скола-основы.

Сохранившаяся фронтальная поверхность нуклеуса несет негативы семи длинных узких регулярных однонаправленных пластинчатых снятий. Максимальная ширина сохранившейся части негативов варьирует от 10,09 до 5,55 мм, длина достигает 49,72 мм. Реальная длина целевых заготовок была значительно больше, поскольку «проксимальная» часть негативов микропластин на нуклеусе была срезана в ходе переоформления ударной площадки на последнем этапе утилизации. Морфометрия негативов наряду с общим технологическим контекстом свидетельствует в пользу отжимного способа получения целевых заготовок [Pe-legrin, 2012]. Переоформление площадки было реализовано посредством коротких, а в некоторых случаях ступенчатых снятий со стороны фронта и дополнено мелкой краевой ретушью. В результате произошла переориентация зоны расщепления на другой угол фронта и, соответственно, был изменен уклон площадки на противоположный. Угол скалывания после переоформления составил 73,35°. Признаки редуцирования дуги скалывания на артефакте отсутствуют. По мере реализации целевых заготовок и переориентации площадки дополнительно в двусторонней манере подправлялся киль нуклеуса. Способ обработки в данном случае мог предполагать использование иного более жесткого инструмента или подхода, чем на этапе создания преформы.

Остаточная форма в целом отражает среднюю степень сработанности. Сохранившийся полезный объем (более 50 %), размерность и пропорции изделия, отсутствие дефектов сырья или других видимых препятствий говорят о технической возможности продолжать расщепление. В процессе утилизации фронт и ударная площадка сохранили удлиненную треугольную форму, боковая проекция имеет трапециевидные очертания. Длина артефакта в наибольшем измерении составляет 55,68 мм, ширина – 19,04 мм, высота – 49,83 мм. Он имеет единичные «свежие» негативы непреднамеренной фрагментации (рис. 4, 1 ), наложенные на поверхность, сглаженную в процессе переотложения или перемещения.

Проведенный анализ опубликованных данных позволяет говорить о том, что торцовоклиновидный нуклеус с местонахождения Куяча – первое и наиболее яркое свидетельство бытования микропластинчатых комплексов финала верхнего палеолита в долине р. Песчаная. В результате исследований предыдущих лет в изучаемой долине были выявлены памятники, датированные на основании облика археологических коллекций в самых широких рамках верхнепалеолитической эпохи или, предположительно, связанные с культурными явлениями ранних стадий этой эпохи – с кара-бомовской или усть-каракольской традицией [Кирюшин, Кунгуров, 2008; Славинский и др., 2011].

Обсуждение результатов

Таким образом, установлено, что для производства микропластин обитатели памятника использовали материал местного происхождения с высокими потребительскими свойствами. Технология утилизации клиновидного нуклеуса включала нескольких стадий: подбор скола-основы в виде массивного отщепа; создание преформы – формирование скошенной ударной площадки, модификация основы двусторонними уплощающими снятиями в терминальной части и, вероятно, параллельное оформление инициального ребра по продольному краю основы; реализация реберчатого скола и краевых микропластин для создания оптимальной выпуклости фронта; снятие целевых заготовок методом отжима; переоформление ударной площадки и дополнительная подправка киля. Несмотря на неопределенность археологиче- ского контекста обсуждаемой находки из местонахождения Куяча, ее культурно-хронологическая атрибуция может быть надежно установлена на основе сопоставления техникотипологических характеристик артефакта и материалов из известных памятников Горного Алтая. В условиях отсутствия близких аналогий в широко и подробно изученных материалах начального и раннего верхнего палеолита региона [Белоусова и др., 2019; 2024], основное внимание в рамках сопоставления было сосредоточено на более поздних комплексах.

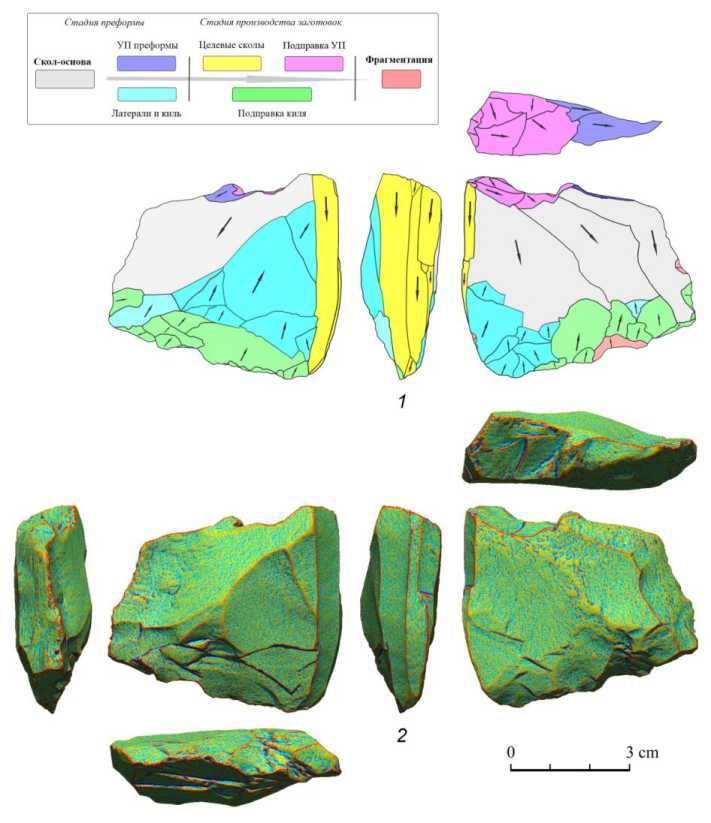

Рис. 5. Микропластинчатые торцово-клиновидные нуклеусы из материалов памятников верхнего палеолита Алтая:

1 – стоянка Куяча; 2 , 8 , 9 – Каратурук; 3 – Ая-Переход-3; 4 , 6 – Талица-Переход; 5 , 7 – Ушлеп-6, сл. 2; 10 – Куюк-5; 11 – Камешок-1 ( 2 , 8 , 9 – по: [Кадиков, Лапшин, 1978];

3 , 4 , 6 – по: [Кунгуров, Мамадаков, 2014]; 5 , 7 – по: [Барышников, 2005]; 10 , 11 – по: [Маркин, 1999])

Fig. 5. Microblade end-wedge-shaped cores from the Upper Palaeolithic sites of Altai:

1 – Kuyacha site; 2 , 8 , 9 – Karaturuk; 3 – Aya-Perekhod-3; 4 , 6 – Talitsa-Perekhod; 5 , 7 – Ushlep-6, layer 2; 10 – Kuyuk-5; 11 – Kameshok-1 ( 2 , 8 , 9 – after: [Kadikov, Lapshin, 1978];

3 , 4 , 6 – after: [Kungurov, Mamadakov, 2014]; 5 , 7 – after: [Baryshnikov, 2005]; 10 , 11 – after: [Markin, 1999])

Согласно существующей историографической традиции, культурную динамику поздней стадии верхнего палеолита Алтая определяет развитие ушлепской, куюмской и нижнекатун-ской археологических культур [Кунгуров, 1993; 2007]. Основной массив археологического материала, определяющего облик и ареал упомянутых культурных явлений, приурочен к долинам рек Катунь, Бия и Чумыш, к территории Чуйской котловины и южным отрогам Сала-ирского кряжа, которые расположены к востоку и северо-востоку от долины р. Песчаная и местонахождения Куяча (см. рис. 1) [Маркин, 1999, с. 24–29]. Выразительные формы отжимных клиновидных микронуклеусов, близкие по своим технико-типологическим характеристикам обсуждаемой находке, описаны в материалах верхнепалеолитических памятников стоянки Ушлеп-6 (культ. слой 2), Каратурук, Сростки (нижний культурный горизонт), Сопка Урожайная (поздний комплекс), Кара-Тенеш (верхи слоя 3), Талица-Переход, Ая-Пе-реход-3, Куюк-5, Камешок-1 и др. (рис. 5) [Сосновский, 1941; Кадиков, Лапшин, 1978; Деревянко и др., 1992; Маркин, 1999; Барышников, 2005; Кунгуров, Мамадаков, 2014]. Культурная принадлежность перечисленных комплексов определялась в условиях практически полного отсутствия данных радиоуглеродного датирования и климатостратиграфических реконструкций по характеру первичного расщепления и ведущему типу первичных заготовок, специфике орудийных наборов, наличию или отсутствую «архаичных» или «пережиточных» элементов материальной культуры [Кирюшин, Кунгуров, 1995]. Единственным относительным хронологическим репером для материалов ушлепской культуры (культ. слой 2 стоянки Ушлеп-6) выступает радиоуглеродная дата по кости из подстилающего культ. слоя 3 памятника – 17 100 ± 390 (СОАН-5044) [Барышников и др., 2005].

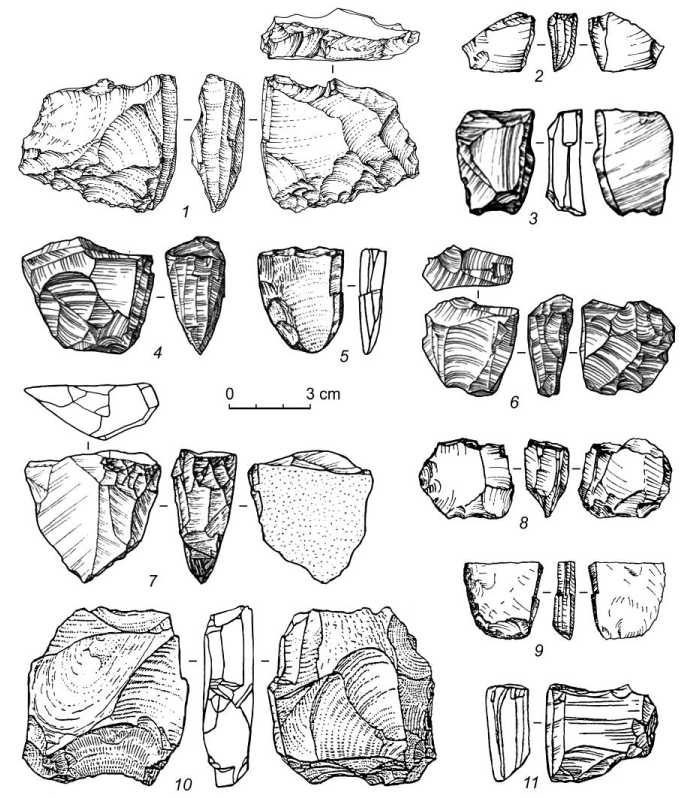

К западу от долины р. Песчаная торцово-клиновидные микронуклеусы с признаками отжима отмечены на ряде стратифицированных объектов долины р. Ануй: стоянка открытого типа Ануй-3 (лит. слои 2–3), пещеры Денисова (лит. слой 9 центрального зала и лит. слой 6 предвходовой площадки) (рис. 6, 1 ), Каминная (лит. слои 11в–11б) (рис. 6, 2 , 3 ) и Искра (лит. слой 5б) (рис. 6, 4 ) [Маркин, 1998; Деревянко и др., 1999; 2003; Маркин, Антипов, 2012]. По причине отсутствия специальных исследований культурная принадлежность данных объектов на сегодняшний день не установлена, а определения возраста индустрий опираются на единичные конвенциональные радиоуглеродные даты. Предположительно, верхней границе возраста микропластинчатого компонента в материалах предвходовой площадки Денисовой пещеры соответствуют определение по углю из слоя 6 раскопа 1989 г. – 10 670 ± 215 (СОАН-2802), а также две даты по углю из кострища, выявленного в верхней части зачистки 1990 г. – 10 690 ± 65 (СОАН-2866) и 10 800 ± 40 (СОАН-2865) [Орлова, 1994]. Радиоуглеродный возраст культурных остатков из слоя с торцово-клиновидными нуклеусами и продуктами их расщепления в пещере Каминная определяется следующими значениями: слой 11б – 10 860 ± 360 (СОАН-3514), слой 11в – 12160 ± 225 л. н. (СОАН-3918) [Деревянко и др., 2002б]. Далее на запад от Ануйской долины единичные морфологически схожие формы клиновидных ядрищ были выявлены в материалах недатированных местонахождений Сентелек-3 и Гилево (рис. 6, 5 , 6 ) [Кунгуров и др., 2001; Кунгуров, 2002].

Заключение

Согласно имеющимся наблюдениям, технологию торцово-клиновидного микрорасщепления поздней стадии верхнего палеолита Алтая отличает использование максимально высококачественного каменного сырья, что могло являться своего рода технологической необходимостью при использовании техники отжима. Наиболее востребованной породой выступали микрокварциты долины р. Катунь, доставляемые на стоянки региона на расстояние до сотни километров. Наряду с микрокварцитами активно использовались другие высококремнистые породы, а также высококачественные вулканогенные – тонкозернистые кислые туфы и афировые эффузивы. Торцово-клиновидные ядрища верхнепалеолитических памятников Алтая обычно выполнены на отщеповых заготовках, редко – на бифасиальных; их отличает

Рис. 6. Микропластинчатые торцово-клиновидные нуклеусы из материалов памятников верхнего палеолита Алтая:

1 – Денисова пещера; 2 , 3 – пещера Каминная; 4 – пещера Искра; 5 – Гилево; 6 – Сенте-лек-3 ( 1 – по: [Деревянко и др., 2003]; 2 – по: [Деревянко и др., 1998]; 3 – по: [Маркин, 1998]; 4 – по: [Маркин, Антипов, 2012]; 5 – по: [Кунгуров, 2002]; 6 – по: [Кунгуров и др., 2001])

Fig. 6. Microblade end-wedge-shaped cores from the Upper Palaeolithic sites of Altai:

1 – Denisova cave; 2 , 3 – Kaminnaya cave; 4 – Iskra cave; 5 – Gilevo; 6 – Sentelek-3 ( 1 – after: [Derevianko et al., 2003]; 2 – after: [Derevianko et al., 1998]; 3 – after: [Markin, 1998]; 4 – after: [Markin, Antipov, 2012]; 5 – after: [Kungurov, 2002]; 6 – after: [Kungurov et al., 2001])

присутствие фронта узкой треугольной формы, обработанные двусторонними снятиями и / или подправленные мелкой краевой ретушью латерали, киль и порой контрфронт. Характерны также ударные площадки, как правило, оформленные и / или подправленные короткими снятиями со стороны фронта, редко – со стороны латерали, единичны примеры подготовки сильно скошенных и вогнутых площадок. На памятниках этого времени фиксируются примеры переоформления сработанных ядрищ путем создания альтернативных зон расщепления на месте контрфронта (пещера Каминная, стоянка Сопка Урожайная) или киля изделий (стоянка Сростки). Вероятно, периоду бытования отжимной торцово-клиновидной техноло- гии в регионе соответствуют единичные недатированные находки пазовых наконечников верхнепалеолитического облика, происходящие из местонахождений северных предгорий [Кунгуров, 2005] и Северо-Западного Алтая [Деревянко и др., 2003].

Дальнейшие существенные трансформации микропластинчатых технологий на территории Алтая разворачиваются с наступлением эпохи голоцена. На смену обсуждаемой торцовоклиновидной технологии приходит массовое распространение технологии отжимного продольного призматического расщепления для получения микропластин и пластинок. В зависимости от стадии расщепления конечные формы этой стратегии приобретали вид торцовых моно- и бифронтальных, подпризматических, призматических, конических или карандашевидных нуклеусов (Усть-Сема, культурный слой 2; Тыткескень II, культурные горизонты 8 и 9; Тыткескень III, культурные слои 4 и 6) [Кунгуров, Кадиков, 1985; Кирюшин и др., 1998; 2020].

Список литературы Местонахождение Куяча - новый памятник поздней стадии верхнего палеолита в долине реки Песчаная (Горный Алтай)

- Барышников Г. Я., Кунгуров А. Л., Маркин М. М., Семибратов В. П. Палеолит Горной Шории. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 277 с.

- Белоусова Н. Е., Родионов А. М., Вишневский А. В., Федорченко А. Ю., Михиенко В. А., Селецкий М. В. «Тонкие» листовидные бифасы начала верхнего палеолита Алтая: технология, формообразование и каменное сырье // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2022. № 1. С. 329-353.

- Белоусова Н. Е., Рыбин Е. П., Федорченко А. Ю. Стратегии обработки каменного сырья в начале верхнего палеолита Горного Алтая (по материалам культурного горизонта ВП2 стоянки Кара-Бом) // Stratum plus: Археология и культурная антропология. 2019. № 1. С. 225-250.

- Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Михиенко В. А., Гурулев Д. А. Феномен мелкопластинчатых индустрий раннего верхнего палеолита Горного Алтая // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2024. Т. 24, № 5: Археология и этнография. С. 72-94. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2024-23-5-72-94

- Васильев С. А. Некоторые итоги изучения палеолита Алтая и их значение для археологии древнекаменного века // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 1. С. 66-77.

- Вишневский А. В., Белоусова Н. Е., Лавренчук А. В., Неволько П. А. Портативный РФА анализатор: новые возможности диагностики каменного сырья и идентификации его источников, оценки валидности применения метода сырьевых единиц // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2023. Т. 29. С. 90-96.

- Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий: методика микро-макроанализа древних орудий труда. СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 1997. Ч. 2. 198 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Издание второе. Серия Горно-Алтайская. Лист М-45-II (Горно-Алтайск). Объяснительная записка [Электронный ресурс] / Кривчиков В. А., Тимкин В. И., Поважук Г. А. и др.; Горно-Алтайская ПСЭ. М.: ВСЕГЕИ, 2018.

- Деревянко А. П., Волков П. В. Эволюция расщепления камня в переходный период на территории Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 2. С. 21-35.

- Деревянко А. П., Волков П. В., Петрин В. Т. Зарождение микропластинчатой техники расщепления камня (опыт экспериментальных исследований и технологического анализа материалов памятника Кара-Бом). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002а. 170 с.

- Деревянко А. П., Глинский С. В., Дергачева М. И., Дупал Т. А., Ефремов С. А., Зенин А. Н., Кривошапкин А. И., Куликов О. А., Малаева Е. М., Маркин С. В., Николаев С. В., Нохрина Т. И., Петрин В. Т., Поздняков А. А., Попова С. М., Рыбин Е. П., Симонов Ю. Г., Феденева И. Н., Чевалков Л. М., Шуньков М. В. Проблемы палеоэкологии, геологии и археологии палеолита Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. 312 c.

- Деревянко А. П., Маркин С. А., Ефремов С. А. Пещера Каминная (Северо-Западный Алтай): стратиграфия, хронология, археология // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002б. Т. 8. С. 71-75.

- Деревянко А. П., Петрин В. Т., Рыбин Е. П. Комплексы каменной индустрии палеолитического памятника Сопка Урожайная (низовья р. Катунь, Северный Алтай). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. 53 с.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Агаджанян А. К., Барышников Г. Ф., Малаева Е. М., Ульянов В. А., Кулик Н. А., Постнов А. В., Анойкин А. А. Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 448 с.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Постнов А. В. Ануй-3 - новая многослойная палеолитическая стоянка в Горном Алтае // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1999. Вып. 10. С. 63-65.

- Еськова Д. К., Леонова Е. В. Время появления техники отжима пластинчатых заготовок на Северо-Западном Кавказе и хронология ее распространения на сопредельных территориях // Вестник МГУ. Серия 23: Антропология. 2023. № 1. С. 138-149.

- Кадиков Б. Х., Лапшин Б. И. Каратурук - новая стоянка каменного века Горного Алтая // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978. С. 3-10.

- Кимура Х. Индустрия пластин стоянки Мальта // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 1 (13). С. 11-32.

- Кирюшин К. Ю., Кунгуров А. Л. Проблемы каменного века бассейна р. Катунь // ІII Годовая итоговая сессия Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. С. 61-63.

- Кирюшин Ю. Ф., Кунгуров А. Л. Открытие и исследование палеолитических памятников сотрудниками Алтайского государственного университета // Изв. АлтГУ. 2008. № 4/2. С. 71-77.

- Кирюшин Ю. Ф., Кунгуров А. Л., Кирюшин К. Ю. Эволюция пластинчатой индустрии в мезолите-неолите Алтая // Древние поселения Алтая: Сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998. С. 22-25.

- Кирюшин Ю. Ф., Тишкин А. А., Матренин С. С., Кунгуров А. Л., Семибратов В. П. Тыткескенский археологический микрорайон Северного Алтая: культурно-хронологические комплексы поздней древности и раннего Средневековья. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2020. 296 с.

- Кузнецов А. М. Проблема микропластинчатых индустрий в каменном веке Дальнего Востока и Сибири: Дис. … д-ра ист. наук. СПб., 1997. Т. 1. 383 с.

- Кунгуров А. Л. Палеолит и мезолит Алтая: Учеб. пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1993. 89 с.

- Кунгуров А. Л. Каменный век Рудного Алтая. Ч. 1: Палеолитические памятники. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002. 176 с.

- Кунгуров А. Л. Костяные изделия палеолитического времени из стоянок и местонахождений северных предгорий Алтая // Теория и практика археологических исследования. 2005. № 1. С. 60-69.

- Кунгуров А. Л. Опыт создания периодизации каменного века Алтая // Теория и практика археологических исследований. 2007. Вып. 3. С. 126-130.

- Кунгуров А. Л., Кадиков Б. Х. Многослойное поселение Усть-Сема // Алтай в эпоху камня и раннего металла. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1985. С. 29-50.

- Кунгуров А. Л., Мамадаков Ю. Т. Новые памятники каменного века в Предгорьях Алтая // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Азбука, 2014. Вып. 20. С. 141-150.

- Кунгуров А. Л., Шмидт А. В., Шульга П. И. Новый палеолитический микрорайон Алтая // Историко-культурное наследие Северной Азии: Сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2001. С. 73-85.

- Маркин М. М. Финальнопалеолитичекие индустрии Салаира и Солтонской впадины: Дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 1999. 256 с.

- Маркин С. В. Отчет о исследовании пещеры Каминная (Усть-Канский район, Республика Алтай) в 1997 году. Новосибирск, 1998. 127 л.

- Маркин С. В., Антипов А. С. Пещера Искра - стоянка заключительной стадии верхнего палеолита Северо-Западного Алтая // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 5: Археология и этнография. С. 81-93.

- Орлова Л. А. Радиоуглеродное датирование голоцена Денисовой пещеры // Денисова пещера. Часть I / А. П. Деревянко, В. И. Молодин. Новосибирск: Наука, 1994. С. 202-206.

- Очередной А. К. Анализ последовательности расщепления и закономерности формообразования // Зап. ИИМК РАН. 2023. Вып. 29. С. 26-36.

- Павленок Г. Д., Бочарова Е. Н., Гиря Е. Ю., Таймагамбетов Ж. К., Анойкин А. А. Развитый верхний палеолит в Восточном Казахстане (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum Plus. Археология и культурная антропология. 2024. № 1. С. 257-274.

- Питулько В. В. Мегафауна и микропластинки (микропластинчатые традиции позднего палеолита Сибири в контексте проблемы вымирания мамонтов) // Зап. ИИМК РАН. 2010. Вып. 5. С. 90-104.

- Постнов А. В., Анойкин А. А., Кулик Н. А. Критерии отбора каменного сырья для индустрий палеолитических памятников бассейна реки Ануй (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 3. С. 18-30.

- Славинский В. С., Постнов А. В., Марковский Г. И., Басова Н. В., Зольников И. Д., Рыбин Е. П. Результаты разведки памятников палеолита в Алтайском крае и Республике Алтай в 2011 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 469-472.

- Сосновский Г. П. Палеолитическая стоянка у с. Сростки на р. Катуни // МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. № 2. C. 109-125.

- Чистяков П. В., Ковалев В. С., Колобова К. А., Шалагина А. В., Кривошапкин А. И. 3D моделирование археологических артефактов при помощи сканеров структурированного подсвета // Теория и практика археологических исследований. 2019. № 3 (27). С. 102-112.

- Шалагина А. В., Колобова К. А., Кривошапкин А. И. Анализ последовательности сколов (scar-pattern) как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2019. № 1. С. 145-154.

- Goebel T. The “Microblade Adaptation” and Recolonization of Siberia during the Late Upper Pleistocene // Archeological Papers of the American Anthropological Association. 2002. No. 12, Thinking Small: Global Perspectives on Microlithization. P. 117-131.

- Gómez Coutouly Y. A. The emergence of pressure knapping microblade technology in Northeast Asia // Radiocarbon. 2018. Vol. 60. P. 821-855.

- Graf K. E. Modern Human Colonization of the Siberian Mammoth Steppe: A View from South-Central Siberia // Sourcebook of Paleolithic Transitions. New York: Springer Science & Business Media, 2009. P. 479-501.

- Inizan M. L. Pressure Débitage in the Old World: Forerunners, Researchers, Geopolitics - Handing on the Baton // The Emergence of Pressure Blade Making. Québec: Springer, 2012. P. 11-42.

- Keates S. G. Microblade technology in Siberia and neighbouring regions: an overview // Origin and spread of microblade technology in Northern Asia and North America. Burnaby: Archaeology Press, 2007. P. 125-146.

- Keates S. G., Postnov A. V., Kuzmin Y. V. Towards the Origin of Microblade Technology in Northeastern Asia // Вестник СПбГУ. История. 2019. Вып. 64 (2). С. 390-414.

- Pelegrin J. New Experimental Observations for the Characterization of Pressure Blade Production Techniques. In: The Emergence of Pressure Blade Making from Origin to Modem Experimentation. N. Y.: Springer, 2012. P. 465-500.

- Yi M., Gao X., Li F., Chen F. Rethinking the origin of microblade technology: A chronological and ecological perspective // Quaternary International. 2016. Vol. 400. P. 130-139.

- Zhao Ch., Wang Y., Gu W., Wang S., Wu X., Gao X., Chen Y., Li Y. The emergence of early microblade technology in the hinterland of North China: a case study based on the Xishi and Dongshi site in Henan Province // Archaeological and Anthropological Sciences. 2021. Vol. 13. P. 97-112.