Местонахождение петроглифов у деревни Йодро, Республика Алтай (предварительное сообщение)

Автор: Полосьмак Н.В., Ямаева Е.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на многолетнее плодотворное исследование петроглифов Горного Алтая, остается много неизвестных ученым памятников и нерешенных проблем. Новые местонахождения всегда актуальны. Так, открытие петроглифов в урочище Суулу-Сеертпек позволило вновь вернуться к одним из спорных и интересных персонажей эпохи бронзы Центральной Азии - к фигурам мужчин в грибовидных головных уборах. Авторы выносят на обсуждение свою интерпретацию этих образов. По нашему мнению, их можно рассматривать как представителей определенной культурной общности, которую выделяет особый, но не являющийся ритуальным повседневный костюм, а в изобразительной традиции - особый стиль. Эти своеобразные фигуры маркируют обширную территорию распространения неизвестной нам культуры, которая охватывала Саяно-Алтай, Монголию, Северный Китай, Восточный Казахстан, на севере доходила до Хакасии, на юге - до Ладака (Индийские Гималаи). Их полифункциональность отражает все виды деятельности, в которых они были заняты: охота, выпас скота, война, совершение жертвоприношений. Распространение этой культуры было связано с горными системами Центральной Азии и имело исходной точкой, вероятно, территорию Саяно-Алтая. Особенно интересен их маршрут через юго-восточные и южные оазисы Синьцзяна, которым веками шли в Индию воины, паломники и торговцы. И это движение началось по крайней мере уже в II тыс. до н.э.

Новое местонахождение петроглифов, алтай, бронзовый век, антропоморфные фигуры в грибовидных головных уборах

Короткий адрес: https://sciup.org/145145588

IDR: 145145588 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.562-567

Текст научной статьи Местонахождение петроглифов у деревни Йодро, Республика Алтай (предварительное сообщение)

В 2019 г. во время рекогносцировочной поездки в Онгудайском р-не Республики Алтай было обнаружено новое местонахождение петроглифов. Оно находится в 1,5 км от с. Йодро, на правом берегу р. Чуи, в урочище Суулу-Сеертпек на участке, принадлежащем Р.М. Садалову.

На вертикальном скальном выступе, сильно заросшем кустарником, располагались хорошо сохранившиеся рисунки, которые можно отнести к эпохе бронзы. Гладкая поверхность скалы, сложенной из сланцевых пород серого цвета, имеет трещины и отслоившиеся участки. Из-за этого часть рисунков утеряна (рис. 1). Нами было произведена съемка сохранившихся изображений.

Остановимся на композиции, ограниченной естественными очертаниями скальной поверхно- всего, имеют чисто формальное сходство с грибом: на самом деле это изображение своеобразной формы воинского шлема...» [Там же, с. 154]. На наш взгляд, это может быть и просто обычная для этого населения шапка типа треуголки или казахских колпаков. «Хвост», вероятнее всего, является изображением колчана, привешенного к поясу. Надо еще раз отметить, что изображений мужчин в грибовидных головных уборах или близких им по стилистике, т.е. «фас профильное изображение человеческой фигуры (туловище анфас, ноги в профиль); слегка подогнутые, как будто в танце, ноги; сзади подвешен «хвост» или «сумка»; в руках натянутый лук, копье или посох…» [Там же, с. 150], довольно много среди петроглифов Российского и Монгольского Алтая [Кубарев, 1987, 2011; Куба- сти. Хотя центральная часть не сохранилась, оставшиеся изображения позволяют представить ее содержание.

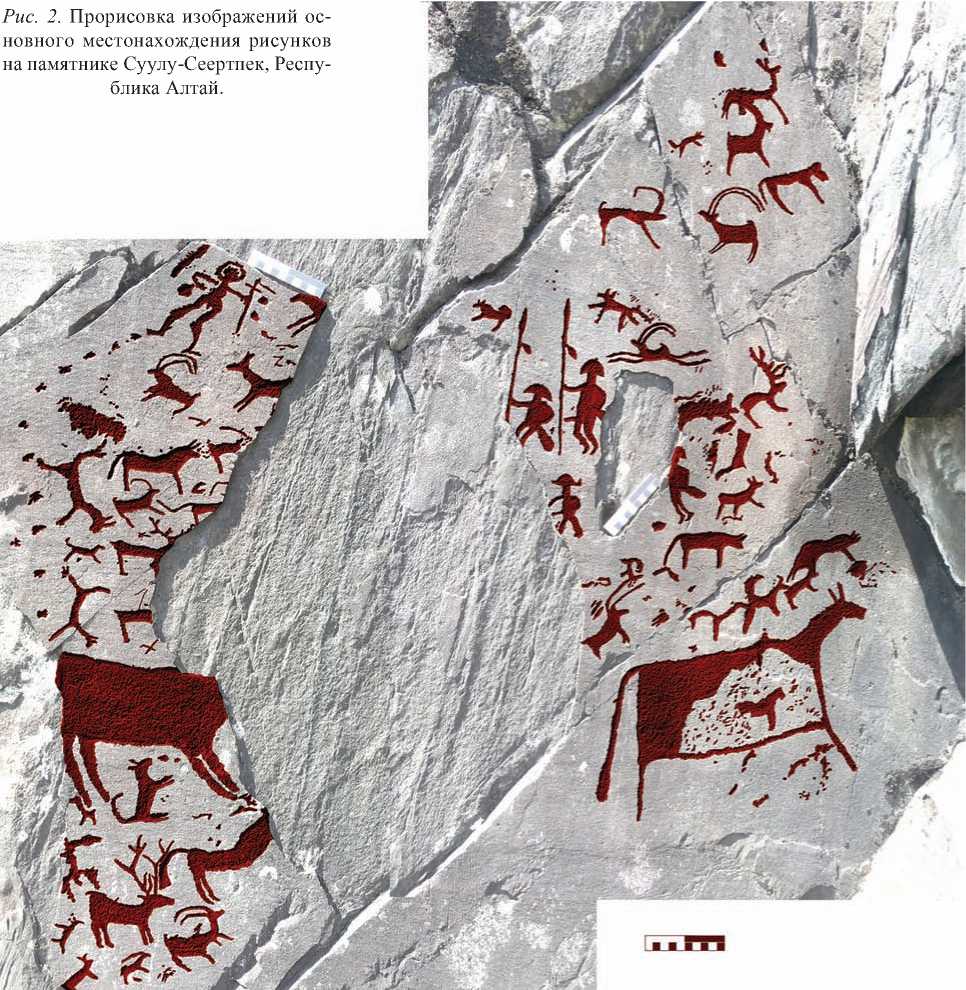

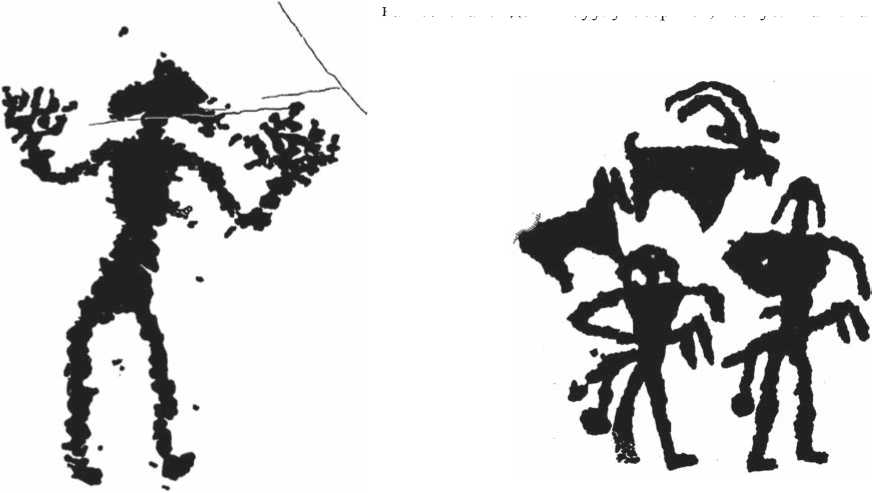

Композиция включает нанесенные выбивкой изображения козерогов, оленей, волков (лис), собак, быка и корову (рис. 2). В центральной части сохранилась группа из четырех мужчин в т.н. грибовидных головных уборах (два полных изображения и два фрагментарных) (рис. 3). Вероятно, их было больше, поскольку отколовшиеся (или специально отколотые) части слоистого камня с рисунками непосредственно примыкают к этим изображениям. Двое мужчин в правой руке держат длинное копье с навершием того типа, который, по мнению Д.Г. Савинова, можно назвать сейминско-турбинским [2015, с. 155], с привязанным к древку небольшим флажком. Что было у двух других – неизвестно, эта часть их изображений не сохранилась. Левая рука у всех мужчин находится у пояса, они стоят как будто подбоченясь. У всех четырех обозначены «хвосты». Эти персонажи и стали объектами обсуждения в данной статье. Д.Г. Савиновым высказано полностью разделяемое нами мнение о том, что «изображения головных уборов, скорее

Рис. 1. Вид на скальный выступ с рисунками в урочище Суулу-Сеертпек, Республика Алтай.

Рис. 2. Прорисовка изображений основного местонахождения рисунков на памятнике Суулу-Сеертпек, Республика Алтай.

рев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005; Молодин, Черемисин, 1997], в Северной Монголии [Новгородова, 1984], в Саянах [Дэвлет, 1976, 1982], в Восточном Казахстане [Самашев, 1992, с. 193–195], их находят в Северном Китае [Кашина, 1983], они обнаружены в Хакасии [Ковалева, 2006] и в Гималаях (Ладаке) [Bruneau, Devers, Vernier, 2010, p. 96–97] (рис. 4, 5). Они стали своего рода «центральноазиатским иконографическим каноном» [Дэвлет, Чжан Со Хо, 2014, с. 104], «главными героями петроглифических комплексов эпохи бронзы» [Савинов, 2015, рис. 1], изображениями персонажей, которым приписывается выполнение культовых функций или которых считают «изобразительным воплощением чрезвычайно значимого мифа, перенесенного через огромные расстояния, транс-564

лированного и воспринятого в подвижной среде скотоводов и охотников Евразийских степей» [Мо-лодин, Черемисин, 1997, с. 250]. Д.Г. Савинов пишет, что мифологический «герой…, по-видимому, обладал широким спектром деятельности, совмещая функции воина-победителя, охранителя стад и покровителя охоты, исполнителя жертвоприношений (что по своему значению синонимично понятию «царь-жрец» древнеегипетской мифологии), которые затем воплотились в единый образ эпического героя» [2015, с. 156]. Мы полностью согласны с тем перечнем функций, которыми автор наделяет эти персонажи. Но, как нам кажется, во всех этих функциях нет ничего выходящего за рамки обычной жизни любого члена общества скотоводов и охотников эпохи бронзы. Ни в коей мере не под- вергая сомнению высказанные перечисленными авторами точки зрения, мы хотели бы предложить и иное толкование этих персонажей, а именно, предположить, что перед нами не мифический герой, а типичный представитель того населения, которо е осваивало в эпоху бронзы просторы Центральной Азии. Этих людей отделяет от прочих особый костюм (одна из главных функций костюма, как известно, этнодифференцирующая), набор оружия и особый стиль изображений. Как нам представляется, все сцены с участием этих персонажей – это зарисовки людей эпохи бронзы за их повседневными занятиями, выполненные ими самими. Можно рискнуть предположив, что появление этого образа на просторах Центральной Азии вплоть до Гималаев свидетельствует о распространении определенной культуры. И тогда речь идет уже не «о транслировании какого-то значимого мифа на огромные расстояния», а о культурной общности, маркерами границ которой являются персонажи в грибовидных головных уборах, реальные люди.

Возвращаясь к исследуемым петроглифам, можно отметить, что если

Рис. 3. Изображения мужчин в грибовидных головных уборах на местонахождении Суулу-Сеертпек, Республика Алтай.

Рис. 4. Изображение мужчины в грибовидном голов- Рис. 5. Изображения мужчин в грибовидных головных ном уборе на местонахождении Murgi Topko в долине уборах на местонахождении Bazgo Zampa, Ладак.

Нубра, Ладак.

особо выделять кого-то в этой композиции, то это будет персонаж, изображенный в левом углу. Это мужчина, который стоит широко расставив длинные слегка согнутые в коленях ноги (рис. 6). В вытянутой левой руке он держит какое-то орудие, оружие или жезл: на рисунке это изделие выглядит как палка с двумя поперечными перекладинами сверху. В правой согнутой руке у него, возможно, круглый сосуд или другая емкость. На голову надет какой-то убор, может быть, все та же шапка грибовидной формы, но в другой проекции. От правой ступни отходит вниз цепочка из 13 следов. Но это следы не человече ской ступни, а животного или птицы. Такие следы, связанные с человеком, мы впервые встречаем в наскальных изображениях Горного Алтая. Эта мужская фигура вместе с оставленными ею следами в семантиче- ском плане сопоставима с фигурой Беса в группе петроглифов под названием Бесовы следки на Белом море. Бесом называют изображение крупной антропоморфной фигуры с огромным фалосом, от ног которой отходит цепочка из восьми следов. О семантике этого изображения высказано много различных мнений, обобщенных А.М. Жульнико-вым [2006, с. 128–134]. Главные выводы, в которых исследователи единодушны, это то, что Бес – мифологический персонаж, великан – предок, имеющий отношение к магии плодородия и воспроизводства охотничьей добычи. Важно то, что все авторы, так же как и мы, считают, что для понимания семантики Беса большое значение имеют его следы. «Ни одно животное, птица, или антропоморфное существо на Бесовых следках, за исключением Беса, не сопровождается отпечатками ног» [Там же, с. 132]. Их значение в данном

Рис. 6. Изображение мужской фигуры с цепочкой следов, местонахождение Суулу-Сеертпек, Республика Алтай.

случае может рассматриваться как мифическая граница, отделяющая мир людей от мира духов и предков, граница между своим и чужим пространством, граница как защита: «Видимо, цепочка следов Беса маркировала границу своего пространства и была призвана защитить эту территорию…» [Там же, с. 133]. Следы, которые «оставил» мужчина, находящийся в верхнем левом углу рассматриваемой композиции, проходят вдоль естественной границы гладкой скальной поверхности, на которой она располагалась. Слева за ними уже нет никаких изображений, все рисунки сосредоточены справа от цепочки следов. То есть и в нашем случае наиболее вероятно то, что этот персонаж мог являться неким мифическим существом, ограничивающим и защищающим сакральное пространство. А на этом пространстве мы видим изобилие промысловых зверей и домашних животных (корову и быка?), а также людей, занятых своими делами.

Сюжеты и образы, обнаруженные на местонахождении Суулу-Сеертпек, не исчерпываются только этими оригинальными персонажами. Необычным является изображение коровы в геометрическом стиле, у которой в передней части живота помещена фигура теленка. Изображение беременного домашнего животного – новый сюжет среди алтайских петроглифов эпохи бронзы.

В данной работе даны лишь общие представления о новом памятнике петроглифического искусства Алтая. Более подробное изучение рисунков, привлечение широкого круга аналогий значительно дополняют наши знания о миграционных процессах и культурном взаимодействии населения Центральной Азии в древности.

Работа выполнена по теме № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Местонахождение петроглифов у деревни Йодро, Республика Алтай (предварительное сообщение)

- Дэвлет Е.Г., Чжан Со Хо. Каменная летопись Алтая. – М.: ИА РАН, 2014. – 144 с.

- Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема. – М.: Наука, 1976. – 120 с.

- Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе. – М.: Наука, 1982. – 128 с.

- Жульников А.М. Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов. – Петрозаводск: Скандинавия, 2006. – 224 с.

- Кашина Т.И. Петроглифы Лунных гор (о древнем искусстве кочевников-скотоводов Внутренней Монголии) // Пластика и рисунки древних культур. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1983. – С. 77–86.

- Ковалева О.В. Петроглифы кургана Барсучий Лог // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 1 (25). – С. 110–116.

- Кубарев В.Д. Антропоморфные хвостатые существа алтайских гор // Антропоморфные изображения. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1987. – С. 150–170.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша. Российский Алтай. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 444 с.

- Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 640 с.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Петроглифы эпохи бронзы плоскогорья Укок // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – Т. III. – С. 247–252.

- Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. – М.: Наука, 1984. – 166 с.

- Савинов Д.Г. В поисках главного героя… (по материалам наскальных изображений Центральной Азии и Южной Сибири) // Теория и методология архаики. – СПб.: МАЭ РАН, 2015. – (Вып. VIII (ч. 1 «Реальныеи знаковые формы социальной дифференциации в архаике»; ч. 2 «Миф и формы его отражения в ритуальной практике»). – С. 149–167.

- Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. – Алма-Ата: Гылым, 1992. – 288 с.

- Bruneau L., Devers Q., Vernier M. Rock art research in Murgi Topko, Nubra Valley in Ladakh // Purahala, J. of rock art society of India. – 2010-2011. – Vol. 20-21. – P. 91–97.