Метаболические функции легких при дисфункции стриатума и черной субстанции мозга

Автор: Лукина Светлана Александровна, Тимофеева Марина Рудольфовна, Канунникова Ольга Михайловна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучение метаболизма липидов сурфактанта, водного баланса легких, коагуляционного потенциала крови в системе малого круга кровообращения при дисфункции стриатума и черной субстанции мозга. Материалы и методы. Исследования выполнены на крысах-самцах: ложнооперированных (n=38) и опытных - при моделировании очага патологической активности в ретикулярной зоне черной субстанции (n=20) и стриатуме (n=15) посредством стереотаксической имплантации нанопорошка металлического кобальта, прошедшего механоактивацию в шаровой планетарной мельнице АГО-2, и при нейродегенерации черной субстанции, индуцированной односторонним введением нейротоксина 6-гидроксидофамина в компактную зону структуры (n=9). Изучали метаболизм липидов сурфактанта по содержанию фосфолипидов в бронхоальвеолярных смывах, их фракционному составу, определяемому методом тонкослойной хроматографии, по активности фосфолипазы. Гравиметрическим методом оценивали содержание общей, экстравас-кулярной жидкости легких, органное кровенаполнение. По стандартным методикам на гемокоа-гулометре Solar CGL 2110 определяли АЧТВ и ПВ венозной и артериальной крови, рассчитывали артериовенозные коэффициенты. Для оценки интенсивности свободнорадикальных процессов определяли содержание малонового диальдегида в легочной ткани. Результаты и осуждение. Установлено, что при дисфункции черной субстанции приоритетное значение имеет нарушение метаболизма сурфактанта, а при дисфункции стриатума - развитие органной гипергидратации. Показано, что в условиях нейродегенерации черной субстанции ухудшение поверхностно-активных свойств сурфактанта связано с уменьшением в его составе фосфолипидов, фосфатидилхолина и высокой интенсивностью фосфолипазного гидролиза. Активация нигральной структуры индуцирует синтез фосфолипидов за счет фракций лизофос-фатидилхолина, сфингомиелина, фосфатидилэтаноламина. Эффективность механизмов контроля коагуляционного потенциала крови в легочном кровотоке сохранена при воздействии на стриатум и нарушена при дисфункции черной субстанции. Заключение. Изменения негазообменных функций наряду с нарушениями режима вентиляции легких могут обуславливать развитие дизрегуляционной пневмопатии при дисфункции черной субстанции и стриатума.

Сурфактант, водный баланс легких, система гемостаза, черная субстанция, нейродегенерация, стриатум

Короткий адрес: https://sciup.org/14113224

IDR: 14113224 | УДК: 612.28:616-092.9

Текст научной статьи Метаболические функции легких при дисфункции стриатума и черной субстанции мозга

Введение. Основными структурами ниг-ростриатной системы мозга являются черная субстанция и стриатум, участвующие прежде всего в экстрапирамидном контроле моторики и пластического тонуса мышц. Их дисфункция является основой патогенеза нейро-дегенеративных заболеваний, нервно-психических расстройств, висцеропатий, проявляющихся в т.ч. изменением режима вентиляции легких [1, 2]. В основе дыхательной патологии при дисфункции структур мозга лежит нарушение респираторного ритмо-генеза и регуляции паттерна дыхания, связанное с изменением эфферентных потоков от черной субстанции к ядрам бульбарного дыхательного центра [3]. Вместе с тем известно, что эффективность работы системы внешнего дыхания зависит не только от газообменной, но и метаболических функций легких, нарушение которых может сопровождаться развитием дыхательной недостаточности [4, 5].

Цель исследования. Изучение метаболизма липидов сурфактанта, кровенаполнения, водного баланса легких, коагуляционного потенциала крови в системе малого круга кровообращения при формировании очага патологической активности в черной субстанции, области стриатума и воспроизведении нейродегенерации черной субстанции мозга.

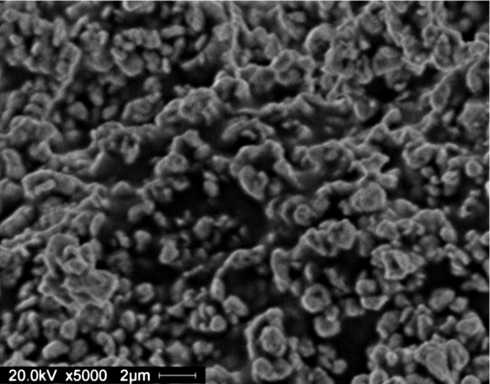

Материалы и методы. Исследования выполнены на половозрелых крысах-самцах в соответствии с требованиями Директивы 2010/63/EU Европейского парламента. Наркотизированным крысам первой группы (n=20) имплантировали нанопорошок металлического кобальта (Cobalt met., Berlin), прошедшего механоактивацию в шаровой планетарной мельнице АГО-2, в ретикулярную зону черной субстанции (SN R ) по стереотаксическим координатам атласа мозга крыс G. Paxinos et al. (1998): Р=5,8; L=2; V=8,1. Структурно-фазовый анализ, проведенный на рентгеновском дифрактометре

ДРОН-3 с СоКα-излучением, показал, что механоактивированные частицы сохраняют кристаллическую структуру α-Co (рис. 1). Экспериментальным крысам второй группы (n=15) имплантировали мелкодиспергиро-ванный кобальт в стриатум: АP=1,7; L=2,5; V=5,5. Активация структур связана с кобальтовой индукцией очага патологической активности и формированием зеркального очага усиленного возбуждения в гомологичной структуре контрлатерального полушария [6]. Опытным крысам третьей группы (n=9) воспроизводили нейродегенерацию черной субстанции (SN C ) односторонним введением нейротоксина 6-гидроксидофамина (Sigma) [7]. Микроинъекцию 6 мкг 6-гидроксидофа-мина, растворенного в 3 мкл 0,05 % аскорбиновой кислоты, осуществляли в компактную зону структуры: Р=5,3; L=2,3; V=7,6. Контролем выступали ложнооперированные животные (n=38). Локализацию кобальта в структуре контролировали гистологически.

Рис. 1. Изображение наночастиц порошка кобальта, полученное на растровом электронном микроскопе Philips SEM-515

После окончания экспериментальных воздействий получали бронхоальвеолярные смывы и методом Вильгельми определяли их поверхностную активность с расчетом индекса стабильности альвеол по J. Clements [4]. Метаболизм липидов сурфактанта оценивали по содержанию фосфолипидов в смывах, фракционному составу липидов [8], активности фосфолипазы [9]. Фракционирование фосфолипидов проводили методом тонкослойной хроматографии с денситометриче-ским сканированием хроматограмм (денситометр «Сорбфил», Россия). Водный баланс легких изучали гравиметрическим методом [10]. Исследовали содержание гемоглобина в крови и легочной ткани гемиглобинцианид-ным методом; измеряли массу сердца, влажных и высушенных легких с последующим расчетом общей, экстраваскулярной жидкости и кровенаполнения легких. Об интенсивности свободнорадикальных процессов судили по содержанию ТБК-активных продуктов (МДА) [11]. Гемостазиологические показатели исследовали в притекающей к легким венозной и оттекающей от них артериальной крови. По стандартным методикам на гемо-коагулометре Solar CGL 2110 серией тестов определяли активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и протромбиновое время (ПВ) [12].

Статистический анализ выполняли на основе программы SPSS17 for Windows [13]. Характер распределения выборки оценивали критерием Шапиро–Уилка, взаимосвязь параметров устанавливали с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r s ), их сравнение проводили непараметрическим критерием U Манна–Уитни. Для анализа взаимосвязи между одним признаком, выступающим в роли зависимого, и количественными независимыми переменными использовали множественный регрессионный анализ с алгоритмом включения и исключения предикторов. Уровень значимости р принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Экспериментальные исследования показали, что индуцирование очага патологической активности в структурах через 14 дней приводило к однотипным изменениям со стороны сурфактантной системы и водного баланса легких (табл. 1). Активация черной субстанции сопровождалась повышением продукции фосфолипидов (p=0,001) на фоне низкой активности ферментов фосфолипазного гидролиза (p=0,001) и фагоцитарной способности альвеолярных макрофагов (p=0,001). О низкой эффективности процессов катаболизма сурфактанта свидетельствовала отрицательная корреляционная связь между фосфолипидами и макрофагами бронхоальвеолярных смывов (rs=-0,56; p<0,05). Ухудшение биофизических свойств сурфактанта и снижение индекса стабильности альвеол (p=0,001) было связано с изменением качественного состава фосфолипидов. Отмечалось уменьшение на 37 % доли фосфатидилхолина (p<0,01) – основной фракции, определяющей поверхностно-активные свойства альвеолярной выстилки, по- вышение на 13,5 % фракции лизофосфати-дилхолина (p<0,01), обладающего мембранодеструктивным действием. Абсолютное содержание лизофосфатидилхолина при этом возросло с 2,51 (1,87–2,88) в контроле до 74,61 (67,20–91,47) мкмоль/г в опыте (p=0,004). Увеличились и другие фракции, обладающие низкой поверхностной активностью: содержание сфингомиелина возросло в 4,3 раза (p=0,003), фосфатидилэтаноламина – в 3,8 раза (p=0,004). Водный баланс характеризовался органной гипергидратацией с увеличением жидкости экстраваскулярного сектора (p=0,03) и легочного кровенаполнения (p=0,004).

При оценке системы гемостаза установили высокий коагуляционный потенциал крови как в системном кровотоке с уменьшением ПВ (p=0,001), так и в малом круге кровообращения по тестам АЧТВ (p=0,001) и ПВ (p=0,001). Развитие эндотелиальной дисфункции и снижение гемостатической активности легких могло быть связано с увеличением свободных радикалов в условиях интенсификации ПОЛ (p=0,003), что подтверждают сильные корреляции между содержанием МДА и гемостазиологическими параметрами: АЧТВвен (r s =-1; p<0,01), ПВарт (r s =0,95; p<0,01).

Формирование очага патологической активности в области стриатума сопровождалось усилением оборота альвеолярных липидов с повышением содержания фосфолипидов (p=0,001) на фоне высокой активности фосфолипазы (p=0,001), участвующей в деацилировании фосфатидилхолина легочного сурфактанта. Накопление лизосоединений в результате фосфолипазного гидролиза, как известно, оказывает детергентное действие, что проявилось в опытах с уменьшением индекса стабильности альвеол (p=0,001). В водном балансе, как и при активации черной субстанции, наблюдали увеличение общей и внесосудистой жидкости (p=0,01), кровенаполнения легких (p=0,02) с формированием прямой корреляционной связи между кровенаполнением и жидкостью экстраваскуляр-ного сектора (r s =0,72; p<0,05), предполагающей роль гидродинамического фактора в перераспределении жидкости в интерстиций.

Активация стриатума сопровождалась восстановлением коагуляционного потенциала крови в системе малого круга кровообращения на фоне низкой концентрации МДА в легочной ткани (p>0,05).

Проведение пошаговым методом множественного регрессионного анализа показателей экспериментальной группы при дисфункции черной субстанции позволило включить в уравнение регрессии два предиктора: альвеолярные макрофаги и параметр активности фосфолипазы, – которые объясняли в модели 92 % дисперсии зависимой переменной «фосфолипиды сурфактанта»

(F 2 =31,49; р=0,01). Коэффициент регрессии показал высокую степень зависимости количества фосфолипидов от числа макрофагов β=-0,82 (р=0,007) и активности фосфолипазы β=-0,54 (p=0,02). При дисфункции стриатума уравнение регрессии было представлено двумя предикторами – показателями экстра-васкулярной жидкости и кровенаполнения легких, которые объясняли 99 % дисперсии переменной «общая жидкость» (F 2 =1691; р=0,0001) с доминирующим вкладом экстра-васкулярной жидкости по коэффициенту регрессии (β=0,91; р=0,0001) в развитие гипергидратации легких.

Показатели метаболической активности легких при дисфункции черной субстанции и стриатума (Median (Q 1 –Q 3 ))

|

Показатель |

Введение нейротоксина в SNС |

Имплантация металлического кобальта |

||||

|

контроль, n=9 |

6-OHDA, n=9 |

контроль, n=29 |

в SN R , n=20 |

в стриатум, n=15 |

||

|

Фосфолипиды, мкмоль/г |

168,9 (149,7–183,7) |

131,6 (101,9–144,2)* |

149,51 (131,9–169,8) |

502,9 (376,7–543,0)** |

213,4 (184,5–332,4)** |

|

|

Фосфолипаза, Ед. |

31,6 (28,3–44,5) |

52,6 (50,9–52,9)** |

32 1 (29,1–39,6) |

21,1 (18,5–21,7)** |

54,8 (48,2–69,7)** |

|

|

ИС, усл. ед. |

0,71 (0,69–0,75) |

0,57 (0,56–0,60)** |

0,72 (0,68–0,75) |

0,51 (0,43–0,53)** |

0,55 (0,50–0,56)** |

|

|

Общая жидкость, % |

105,4 (104,5–106,4) |

106,3 (93,3–121,7) |

101,3 (93,1–110,6) |

115,6 (110,3–131,6)* |

111,1 (108,8–134,7)* |

|

|

Кровенаполнение, % |

5,90 (5,22–6,54) |

12,2 (9,6–15,53)** |

6,01 (5,89–7,07) |

8,95 (7,34–11,10)* |

9,57 (7,39–10,33)* |

|

|

МДА, мкмоль/сух. ост. |

0,20 (0,1–0,33) |

1,47 (0,66–1,69)** |

0,19 (0,13–0,22) |

0,54 (0,35–0,69)** |

0,18 (0,14–0,33) |

|

|

АЧТВ арт. крови, с |

30,70 (29,33– 33,58) |

19,20 (17,2–19,9)** |

34,30 (31,0–35,80) |

25,15 (21,5–26,65)** |

34,85 (29,50–37,30) |

|

|

ПВ арт. крови, с |

28,0 (27,70–28,40) |

9,00 (7,30–9,60)** |

28,40 (27,3–31,40) |

14,0 (13,65–14,80)** |

35,0 (26,40–38,70) |

|

Примечание. Media – медиана; Q 1 – нижний квартиль; Q 3 – верхний квартиль; ИС – индекс стабильности; * р<0,05; ** р<0,01 – статистически значимые различия по сравнению с контролем.

Моделирование нейродегенерации черной субстанции посредством локального введения нейротоксина через 30 дней привело к уменьшению содержания фосфолипидов (р=0,012) в составе сурфактанта. Фракционный дисбаланс альвеолярных фосфолипидов характеризовался снижением на 40 % относительного содержания фосфатидилхолина, что составило в опыте 11,31 (10,91–14,26) против 83,62 (78,92–88,93) мкмоль/г в контроле (р=0,001), повышением на 19 % лизо-фосфатидилхолина до 28,05 (21,81–33,11) против 3,12 (2,11–3,33) мкмоль/г (р=0,001), а также увеличением на 9,9 % доли сфингомиелина (р=0,001) и на 10 % фосфатидной кислоты (р=0,002). Выявленные изменения липидов могли быть результатом снижения синтетических процессов в альвеолоцитах II типа либо связаны с высокой интенсивностью катаболических реакций, на что указывает увеличение активности фосфолипазы А2 (p=0,005) и наличие сильной отрицательной связи между показателем липазной активности и содержанием общих фосфолипидов в составе сурфактанта (rs=-0,83; р<0,05). Еще одним фактором, обладающим высоким деструктивным потенциалом, являются свободные радикалы, содержание которых у животных экспериментальной группы увеличилось (p=0,001). Количественные и качественные изменения альвеолярного выстилающего комплекса сопровождались снижением индекса стабильности альвеол (p=0,001). При оценке гемостазиологических параметров выявлено повышение коагуляционного потенциала венозной крови с уменьшением ПВ (p=0,006) и более выраженной её гиперкоагуляцией в системе малого круга кровообращения по тестам АЧТВ (p=0,002) и ПВ (p=0,001).

Проведение множественного регрессионного анализа позволило установить, что при нейродегенерации SN C в модели 91 % дисперсии зависимой переменной «фосфолипиды» обусловлено активностью фосфолипазы (F 1 =42,5; p=0,003) с высокой степенью их взаимозависимости по коэффициенту регрессии (β=-0,95; р=0,03).

Таким образом, экспериментальные исследования позволили установить приоритетное значение контроля метаболизма липидов сурфактанта при дисфункции черной субстанции мозга и контроля водного баланса легких при дисфункции стриатума. Было показано, что в условиях нейродегенерации черной субстанции снижаются поверхностноактивные свойства альвеолярных липидов в связи с уменьшением в их составе фосфолипидных фракций и высокой активностью ферментов фосфолипазного гидролиза. Формирование генератора патологического возбуждения в области стриатума и нигральной структуры индуцировало однотипные изменения липидного состава альвеолярной выстилки с увеличением количества общих фосфолипидов, их фракционным дисбалансом на фоне органной гипергидратации. Однако активность катаболических ферментов и оборот липидов сурфактанта при активации стриатума были высокими, а при воздействии на нигральную структуру, напротив, понижались. Выявленные изменения липидного и водного баланса легких при дисфункции черной субстанции наблюдались на фоне высокого коагуляционного потенциала крови в системе малого круга кровообращения и интенсификации процессов перекисного окисления липидов в легочной ткани, чего не отмечалось при воздействии на стриатум. Известно, что нигростриатные структуры мозга имеют моно- и олигосинаптические взаимосвязи с гипоталамусом, гиппокампом, миндалевидным комплексом, роль которых в механизмах контроля метаболических процессов в легочной ткани установлена многочисленными исследованиями [14, 15]. Это позволяет предположить, что выявленные нами изменения негазообменных функций легких являются результатом гормональных и нейромедиаторных эфферентных влияний лимбико-диэнцефальных структур мозга.

Заключение. Изменения метаболизма липидов сурфактанта, водного баланса и гемостатической активности легких наряду с нарушениями режима вентиляции легких могут обуславливать развитие дизрегуляцион-ной пневмопатии при дисфункции черной субстанции и стриатума.

Список литературы Метаболические функции легких при дисфункции стриатума и черной субстанции мозга

- Левин О.С., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. М.: МЕДпресс-информ; 2012. 352

- Глущенко Л.В., Зайнулин Р.А., Федорченко И.Д. Респираторные реакции на микроинъекции ГАМК в супрабульбарные структуры головного мозга. Вестник СамГУ. 1999; 14 (4): 136-141.

- Меркулова Н.А., Инюшкин А.Н., Зайнулин Р.А., Кретова И.Г. Особенности и механизмы реализации респираторных влияний структур экстрапирамидной системы. Успехи физиологических наук. 2004; 35 (2): 22-34.

- Березовский В.А., Горчаков В.Ю. Поверхностно-активные вещества легкого. Киев: Наук. Думка; 1982. 168.

- Salim. A., Martin M., Brown C., Inaba K., Browder T., Rhee P., Teixeira P.G., Demetriades D. The presence of the adult respiratory distress syndrome does not worsen mortality or discharge disability in blunt trauma patients with severe traumatic brain injury. Injury. 2008; 39 (1): 30-35.

- Chang J.H., Yang X.F., Zempel J.M., Rothman M.S. The unilateral cobalt wire model of neocortical epilepsy: a method of producing subacute focal seizures in rodents. Epilepsy Res. 2004; 61 (1-3): 153160.

- Худоерков Р.М., Воронков Д.Н., Ямщикова Н.Г. Иммуногистохимические и морфологические изменения нейронов и нейроглии в нигростриарных структурах мозга при моделировании нейродегенерации черной субстанции. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2012; 153 (6): 876 -880.

- Кондрахин И.П. ред., Архипов А.В., Левченко В.И., Таланов Г.А., Фролова Л.А. Новиков В.Э. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. М.: КолоС; 2004. 520.

- Тужилин С.А., Салуэнья А.И. Метод определения фосфолипазы А в сыворотке крови. Лабораторное дело. 1975; 6: 334-335.

- Тель Л.З., Лысенков С.П. Центральные нервные механизмы отека легких. Алма-Ата: Казахстан; 1989. 238.

- Kikugawa K., Kojima T., Yamaki S., Kosugi H. Interpretation of the thiobarbituric acid reactivity of rat liver and brain homogenates in the presence of ferric ion and ethylenediaminetetraacetic acid. Anal. Biochem. 1992; 202 (2): 249-255.

- Долгов В.В., Свирин П.В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. М.; Тверь: ООО Изд-во «Триада»; 2005. 227.

- Наследов А.Д.SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер; 2008. 416.

- Отеллин В.А., Арушанян Э.Б. Нигрострионигральная система. М.: Медицина; 1989. 272.

- Лукина С.А., Крючкова В.И., Тимофеева М.Р., Яковенко О.В. Роль лимбико-диэнцефальных структур мозга в контроле метаболической активности и неспецифической резистентности легких // Российский иммунологический журнал. 2008; 2 (2-3): 155.