Метаболические нарушения и функциональное состояние печени у работников предприятий нефтедобычи

Автор: Пономарева Татьяна Андреевна, Воробьева Алена Алексеевна, Власова Елена Михайловна, Носов Александр Евгеньевич, Устинова Ольга Юрьевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Клиническая лабораторная диагностика

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведено обследование работников предприятия нефтедобычи. Поступление в организм ароматических углеводородов сопровождается образованием агрессивных метаболитов, активирующих перекисное окисление липидов, инициирующих воспалительный процесс, с образованием вазоконстрикторных медиаторов воспаления. Были обследованы 47 работников, осуществляющих добычу нефти и газа; средний возраст - 38.8 лет, средний стаж - 10.5 лет. Группу сравнения составили 47 работников администрации того же предприятия; средний возраст - 36.8 лет; средний стаж - 9.7 лет. Анализ условий труда показал, что уровни алифатических предельных С1-10 (в пересчете на углерод) углеводородов в воздухе рабочей зоны превышали гигиенические нормативы, концентрации достигали 1792.8 мг/м3. Выявлена взаимосвязь метаболических нарушений и проявлений неалкогольного жирового гепатоза у работников нефтедобычи в условиях экспозиции углеводородами. Установлено, что метаболические нарушения являются патогенетическим звеном формирования неалкогольной жировой болезни печени.

Метаболические нарушения, неалкогольная жировая болезнь печени, углеводороды, нефтедобыча

Короткий адрес: https://sciup.org/147229629

IDR: 147229629 | УДК: 616-056.527-06:616.12-008.331.1-06:616.379-008.64] | DOI: 10.17072/1994-9952-2019-4-488-495

Текст научной статьи Метаболические нарушения и функциональное состояние печени у работников предприятий нефтедобычи

Объем добычи нефти в России в 2018 г. составил 10.9 млн барр. в сутки [Обзор мировых…, 2018]. По данным Федеральной службы государственной статистики, удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда при добыче сырой нефти в 2017 г. составлял 33% [Гимранова и др., 2017].

Нефть является сложным соединением различных углеводородов (УВ) с примесью кислородных, органических, сернистых и азотистых соединений. Основным компонентом химического фактора является смесь углеводородов, которые обладают

негативным действием, изменяя метаболические процессы в организме [Бутырова, 2012; Галиуллина, 2013].

Углеводороды – соединения углерода с водородом. Они составляют основу органических соединений. По количеству и характеру химических связей между атомами углерода они делятся на предельные и непредельные, алициклические и ароматические.

Предельные УВ (алканы) вызывают в организме реакции, протекающие с участием свободных радикалов. При длительной экспозиции у работников возникают выраженные вегетативные расстройства [Профессиональная патология…, 2011]. Непредельные УВ обладают наркотическим действием. Длительная экспозиция (особенно этен, пропен) приводит к развитию ангиодистоническо-го синдрома, для которого характерны полиневриты, понижение чувствительности, нарушение кровообращения, снижение слуха, обоняния и другие симптомы поражения стволовой части мозга. Ароматические УВ – производные бензола – высокотоксичные вещества канцерогенной природы (за счет содержания бенз(а)пирена) [Профессиональная патология…, 2011]. Поступление в организм ароматических УВ сопровождается образованием агрессивных метаболитов, активирующих перекисное окисление липидов, инициирующих воспалительный процесс, с образованием вазоконстрикторных медиаторов воспаления. Процессы пероксидации клеточных мембран усугубляются анеми-зацией организма, обусловленной воздействием бензола и его аналогов на эритропоэз [Зайцева, 2011; Устинова, Аминова, Пономарева, 2012]. Воздействие даже в очень низких концентраций углеводородов приводит к функциональным расстройствам нервной системы [Профессиональная патология…, 2011].

Длительное воздействие углеводородов на организм работников нефтедобычи проявляется хронической интоксикацией (МКБ10:T53 – токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов кодируется) [Галиуллина, 2013; Бадамшина и др., 2015 ].

В организм УВ попадают преимущественно через легкие; они практически не подвергаются трансформации в биосредах вследствие малой химической активности, или подвергаются распаду медленнее, чем идет накопление в крови. Кроме того, в силу своей липофильности, УВ могут поступать в организм и через кожу. Также возможен путь поступления в организм через желудочнокишечный тракт.

Химические изменения УВ связаны с участием ферментов, большинство из которых синтезируется в печени [Оруджев, Джафарова, 2017]. В научной литературе описывают токсическое влияние

УВ на печень. Метаболические нарушения длительное время протекают бессимптомно.

Доказано, что системное воспаление может сопровождаться повышением инсулинорезистентно-сти даже у здоровых людей, усугубляя течение метаболического синдрома (МС) [Звенигородская, Овсянникова, 2010]. В условиях инсулинорези-стентности происходит накопление свободных жирных кислот и триглицеридов в гепатоцитах. Интенсификация перекисного окисления липидов с активацией окислительного стресса приводит к выбросу провоспалительных цитокинов с последующим развитием воспаления и фиброза в печени.

Инсулинорезистентность обусловливает трансформацию бессимптомного стеатоза печени в неалкогольный жировой стеатогепатоз [Angelico et al., 2003; Звенигородская, Овсянникова, 2010; Северова, 2011; Бутырова, 2012].

При МС происходит повреждение клеточных мембран гепатоцитов, нарушение потребления глюкозы клетками печени с формированием инсу-линорезистентности тканей и развитием гипергликемии. Создаются условия для синтезирования большого количества ЛПНП и нарушение процессов свободнорадикального окисления, что создает предпосылки для развития атеросклероза. Нарушение липидного обмена запускает патологическое функционирование гепатоцитов [Angelico et al., 2003; Звенигородская, Овсянникова, 2010; Северова, 2011; Бутырова, 2012].

В основе МС лежит невосприимчивостьтканей к инсулину (инсулинорезистентность). Наиболее часто встречающиеся обменные нарушения у работников нефтедобычи – дислипидемия, абдоминально-висцеральное ожирение, гипергликемия, артериальная гипертензия, которые могут проявляться не одномоментно, следует оценивать как признаки МС (парциальная форма МС). Нарастание резистентности периферических тканей к инсулину связано с дисбалансом системы адипокинов – медиаторов, продуцируемых жировой тканью – в частности, лептина и адипонектина, являющихся физиологическими антагонистами [Иванов, 2008; Зайцева, 2011; Бадамшина и др., 2015; Обзор мировых…, 2018]. Особую роль в развитии неалкогольного жирового гепатита (НАЖГ) играют гормональные и метаболические нарушения.

Полиморфизм клинической картины и неспе-цифичность жалоб, недооценка производственного фактора (экспозиция смесью углеводородов) затрудняет своевременную диагностику НАЖГ на ранних стадиях при проведении периодических медицинских осмотров (ПМО).

Цель исследования – изучить влияние углеводородов на формирование метаболических нарушений и состояние печени у работников нефтепе- рерабатывающих предприятий.

Материалы и методы исследования

На базе Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения» обследованы 47 работников, осуществляющих добычу нефти и газа; средний возраст – 38.8 лет, средний стаж – 10.5 лет. Группу сравнения составили 41 работник администрации того же предприятия; средний возраст – 36.8 лет; средний стаж – 9.7 лет, работающих вне контакта с производственными факторами.

Для изучения влияния углеводородов на формирование метаболических нарушений и состояние печени была разработана и реализована программа обследования, включающая гигиенические, клинические, лабораторные, функциональные методы. Определялись показатели контаминации биосред.

Анализ условий труда проводили на основании представленных предприятием карт специальных условий труда (СОУТ), карт аттестации рабочих мест (КАРМ) за 2012 г., результатов производственного контроля и собственных исследований по изучению содержания химических веществ в воздухе рабочей зоны (ВРЗ). По результатам анализа класс условий труда по химическому фактору – 3.1. Выполнение технологических операций сопровождается выделением в ВРЗ УВ алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С).

Объем лабораторных исследований: уровень глюкозы, аланиновая аминотрансфераза (АЛАТ), аспарагиновая аминотрансфераза (АСАТ), гамма-глютамилтранпептидаза (γ-ГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), содержание малонового диальдегида (МДА) в плазме крови, гидроперекиси липидов в сыворотке крови, общая антиоксидантная активность (АОА) плазмы крови; активность глутатионпероксидазы (ГПО), супероксиддусмутазы (СОД) в сыворотке крови, содержание общего холестерина, липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности, триглицеридов в сыворотке крови; индекс атерогенности, уровень С-реактив-ного белка; содержание лептина и оксида азота.

Определение углеводородов в биосредах (крови) (бензол, толуол, о-ксилол, м,п-ксилол, этилбензол) осуществляли с использованием газового хроматографа (модели 6890, 6890N, 6850, 7890A – Россия) методом газожидкостной хроматографии и аппаратно-программного комплекса «Хроматэк-Кристалл-5000» (Россия) и методом парофазного анализа с различными вариантами пробоподготовки.

Лабораторная диагностика выполнялась на автоматических гематологическом АcТ5diff AL (США, Франция Backman Coulter Inc.) и биохими- ческом "Konelab 20» анализаторах.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости проводили портативным ультразвуковым сканером TOSHIBA VIAMO SSA-64 с использованием линейного датчика частотой 7.5– 13 МГц по стандартной методике.

Статистическая обработка материала проводилась с использованием программного пакета «Statistica 6.0» (StatSoft, Inc., США), c применением методов параметрической и непараметрической статистики с построением и анализом двумерных таблиц сопряженности, методов однофакторного дисперсионного анализа, линейного и нелинейного регрессионного анализа. Для оценки достоверности полученных результатов использовали критерий Фишера (оценка адекватности моделей), критерий Стьюдента (сравнение групп по количественным признакам). Различия считались статистически достоверными при р < 0.05.

Метаболический синдром устанавливался в соответствии с рекомендациями, разработанными Международной федерацией сахарного диабета (International Diabetes Federation (IDF), 2013 г). Степень его выраженности определяли по индексу массы тела (ИМТ); ВОЗ, 1999). Функциональное состояние печени оценивалось по данным клинических, биохимических и ультразвуковых исследований. Наличие и степень выраженности инсули-норезистентности и связанных с ней нарушений углеводного обмена определяли по тощаковой гликемии (ВОЗ, 1999–2006).

Обследование выполнено в соответствии с соблюдением этических норм, изложенных в пересмотренной версии Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнениями 2008 г., в гармонизации с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP). От каждого работника, включенного в выборку, получено письменное информированное согласие на добровольное участие в обследовании.

Результаты и их обсуждение

Согласно СОУТ 98% рабочих мест соответствовало классу условий труда «вредный», степень вредности 1–3 (3.1–3.3). Уровни углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) в ВРЗ превышали предельно допустимые концентрации (ПДК) в 1.9 раза и сероводорода – в 1.5–3 раза. Неблагоприятными химическими факторами производственной среды, воздействующими на работников, являлись: бензол, толуол, о-ксилол, м,п-ксилол, этилбензол, но их уровень не превышал значения ПДК.

Результаты углубленного клинического обследования показали, что 82% работников в группе наблюдения и только 41% в группе сравнения

(р<0.01) отмечали субъективный болевой синдром (боли ноющего характера, тяжесть в правом подреберье); наличие признаков пальпаторного печеночно-болевого синдрома было установлено у 30.1% (10.6% – в группе сравнения, р<0.01), чаще это связано с физической нагрузкой; 14% работников группы наблюдения данная симптоматика беспокоила достаточно часто. У 78% работников группы наблюдения отмечался диспепсический синдром, характеризующийся снижением аппетита, наличием сухости и горечи в ротовой полости, тошнотой, иногда изжогой, метеоризмом, склонностью к запорам (у 53% группы сравнения, р<0.05); у 38% работников группы наблюдения был выражен астеновегетативный синдром с преобладанием слабости и быстрой утомляемости, диссомнией (у 17% в группе сравнения, р<0.05). При клиническом обследовании субиктеричность склер имела место у 34% работников группы наблюдения (у 19.2% в группе сравнения, р>0.05). Малые печеночные знаки (сосудистые «звездочки» в области лица, спины, плечевого пояса, паукообразные расширения мелких кожных сосудов (больше на коже плечевого пояса), ладонная эритема) наблюдались у 39.2% работников в группе наблюдения (у 19.2% в группе сравнения, р<0.05). Таким образом, малые признаки нарушения функционального состояния печени не являются критериями воздействия производственных факторов на гепато-билиарную систему. Пальпаторно увеличение печени отмечалось у 31.0% работников в группе наблюдения (у 7.0% в группе сравнения, р=0.01). В группе наблюдения гепатомегалия пальпаторно определялась, как правило, у лиц, имеющих ИМТ

30.36±2.47 кг/см2 в то время как в группе сравнения этот показатель был достоверно выше – 37.2±3.55 кг/см2, р<0.05).

Химико-аналитическое исследование показало превышение количества биопроб в группе наблюдения с идентификацией изучаемых химических соединений по бензолу и толуолу: при стаже работы 1–5 лет – у 8.33% работников в группе наблюдения, у 3% – в группе сравнения (р<0.05), при стаже работы 5.1–10 лет – у 14.3% работников в группе наблюдения, у 7% - в группе сравнения (р<0.05), при стаже работы 10.1–20 лет – у 34% работников в группе наблюдения, у 5% – в группе сравнения (р<0.01). Процент проб крови, превышающих референсные значения по содержанию этилбензола, достоверно увеличивался со стажем работы от 5% при стаже до 5 лет, до 29.2% при стаже 20 лет и более (р=0.01).

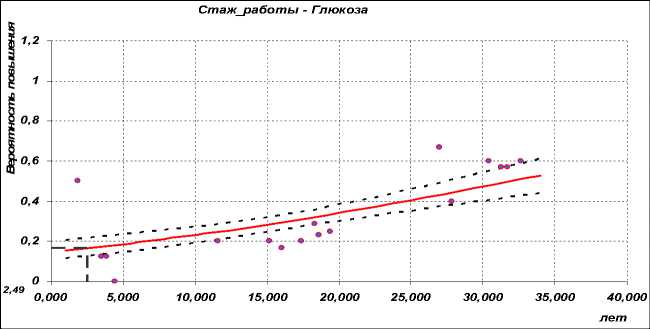

Результаты лабораторного обследования позволили выделить основные симптомы нарушения метаболизма. Белково-синтетическая функция печени в условиях экспозиции производственных факторов не была нарушена. Чувствительными к воздействию УВ оказались углеводный и липидный виды обмена. У работников в группе наблюдения уровень глюкозы крови превышал таковой в группе сравнения (5.9±0.2 ммоль/дм3, 4.5±0.2 ммоль/дм3, р<0.05). Анализ по стажу в группе наблюдения и в группе сравнения выявил повышение глюкозы одинаково во всех стажевых категориях (рис. 1). Установлена зависимость вероятности гипергликемии от экспозиции УВ (R2=0.4; р=0.001).

Рис. 1 . Зависимость стажа работы и вероятности повышения концентрации глюкозы крови

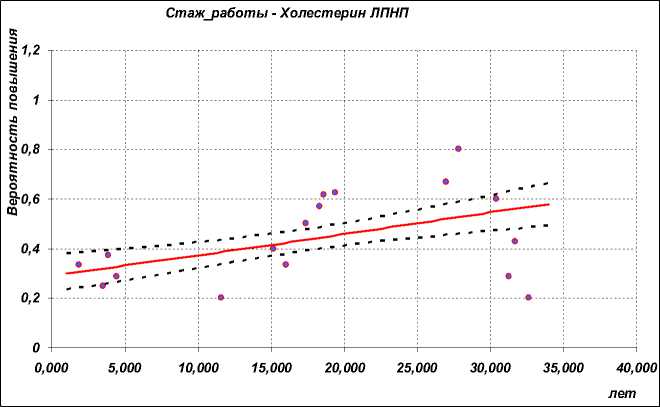

Гиперхолестеринемия и дислипидемия были выявлены у 61% работников в группе наблюдения (5.7±1.2 г/дм3), у 10% – в группе сравнения (5.1±0.8 г/дм3, р<0.01). Дислипидемия характеризовалась увеличением атерогенной фракции – уровень ЛПНП в группе наблюдения (3.7±1.1 г/дм3) был статистически выше, чем в группе сравнения (3.0±0.2 г/дм3, р<0.05). При математическом мо- делировании установлена связь вероятности повышения концентрации ЛПНП с УВ (R2=0.5; р=0.001) и зависимость от стажа работы (рис. 2).

Обратило на себя внимание повышение активности γ-ГТ у 32% работников группы наблюдения (89.9±11.4 Е/дм3), у 14% – группы сравнения (57.1±14.3 Е/дм3, р<0.05); а также повышение активности ЩФ у 35% работников группы наблюде- ния (383.7±28.7 Е/дм3), у 11% группы сравнения (313.1±31.4 Е/дм3, р<0.05); повышение активности АлАТ у 78% работников в группе наблюдения

(65.9±4.9 Е/дм3

), у 12% работников группы срав-

Рис. 2. Зависимость стажа работы и вероятности повышения уровня липопротеидов низкой плотности в группе наблюдения

Результаты оценки показателей, характеризующих активность окислительных процессов в организме, свидетельствовали об усилении перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран и, как результат, о накоплении продуктов окисления. Уровень ГПЛ в сыворотке крови (388.3±15.1 мкмоль/см3) у 50% работников группы наблюдения превышал физиологическую норму в 1.4 раза, р<0.05) Уровень МДА у работников в группе наблюдения (3.0±0.1 мкмоль/см3) был в 1.3 раза выше физиологического предела (р=0.001). Уровень АОА у 46% был ниже относительно физиологического уровня (30.0±2.1%), что свидетельствует об истощении ресурсов антиоксидантной активности. Изменения системы антиоксидантной защиты носили однонаправленный характер и подтверждали истощение ресурсов антиоксидантной системы у экспонированных работников.

Установлены достоверные связи вероятности повышения уровня ГПЛ в сыворотке крови при повышенном уровне о-ксилола, этилбензола в крови (R2=0.21–0.55, 38.2≤F≤181.5, р=0,001), вероятности повышения МДА в плазме крови от повышенного уровня толуола, этилбензола в крови (R2=0.1–0.2, F=7.8–40.9, р=0.2–0.3). Установлена зависимость вероятности снижения общей АОА в нения (49.9±3.3 Е/дм3, р<0.05) и АсАТ у 65% работников группы наблюдения (77.34±3.65 Е/дм3), у 14% – в группе сравнения (55.9±2.9 Е/дм3, р<0.05).

плазме крови работающих от повышенного уровня в крови толуола, этилбензола (R2=0.2–0.4, F=9.7– 36.9, р=0.0001–0.004).

Несмотря на то, что уровень оксида азота и лептина находились в пределах нормы (131.4±37.4 мкмоль/л у работников в группе наблюдения, 11.6±5.3 нг/мл в группе сравнения), была выявлена отрицательная корреляционная зависимость между коцентрациями оксида азота и лептина (r= – 0.4, p<0.05), что является признаком нарушения функции эндотелиоцитов.

Выявлена достоверная корреляционная зависимость повышения уровня глюкозы, ЛПНП и повышения СРБ (r=0.3–0.4, p<0.05). Наблюдалась достоверная отрицательная корреляционная зависимость между γ-ГТ, АсАТ, триглицеридами и гидроперекисью липидов (r=–0.2–0.3, p<0.05). Получена положительная корреляционная зависимость между γ-ГТ и СРБ (r=0.4, p<0.05), что, вероятно, говорит о воспалительном ответе печени при воздействии УВ.

Таким образом, анализ показал наличие корреляционных связей гипергликемии и основных биохимических маркеров у работников нефтеперерабатывающих предприятий (таблица).

Корреляционная зависимость глюкозы с основными биохимическими показателям, характеризующими метаболический синдром и НАЖГ

|

Показатель |

R |

Р* |

|

ГГТП |

0.19 |

0.000681 |

|

АЛТ |

0.25 |

0.000014 |

|

АСТ |

0.25 |

0.000016 |

|

Индекс атерогенности |

0.27 |

0.000003 |

Окончание таблицы

|

Показатель |

R |

Р* |

|

СРБ |

0.11 |

0.05 |

|

ЛПВП |

0.22 |

0.0001 |

|

ЛПНП |

0.24 |

0.000028 |

|

ХС общий |

0.29 |

0.00000 |

УЗИ печени показало увеличение линейных размеров печени у экспонированных работников: размеры правой доли печени соответствовали 182.2±5.3 мм у работников в группе наблюдения и 149.5±3.9 мм – в группе сравнения (р<0.05), левой – 68.4±6.2 мм и 55.5±2.9 мм (р<0.05); хвостатой доли – 33.8±1.2% у работников в группе наблюдения и 28.1±0.9% – в группе сравнения (р<0.05). Анализ эхоструктуры печени показал, что у 47% работников группы наблюдения наблюдалась повышенная эхогенность печеночной ткани. Установленные данные свидетельствовали о развитии жирового гепатоза (стеатоза печени) у работающих на предприятиях нефтедобычи.

Заключение

Клиническое обследование работников, экспонированных УВ, при стаже до 5 лет не позволяет установить нарушение функции печени.

Однако экспозиция УВ вызывает метаболические нарушения уже при стаже до 5 лет, проявляющиеся инсулинорезистентностью и активацией свободно радикального окисления.

Инсулинорезистентность обусловливает трансформацию бессимптомного стеатоза печени в неалкогольный жировой стеатогепатоз.

Список литературы Метаболические нарушения и функциональное состояние печени у работников предприятий нефтедобычи

- Бадамшина Г.Г. и др. Показатели периферической крови у работников нефтехимического производства // Анализ риска здоровью. 2015. № 2. С. 62-67.

- Бутырова Л.И. Неалкогольная жировая болезнь печени как проявление метаболического синдрома: эпидемиология, патогенез, особенности клинического проявления, принципы диагностики, современные возможности лечения. М., 2012. 53 с.

- Галлиулина Э.Ф. Биохимические маркёры воздействия производственных загрязнителей на организм работников резиновой и резинотехнической промышленности // Казанский медицинский журнал. 2013. Т. 94, № 5. С. 661-667.

- Гимранова Г.Г. и др. Априорная оценка риска факторов рабочей среды и трудового процесса у бурильщиков и их помощников, занятых в нефтедобывающей промышленности // Гигиена труда и медицинская экология. 2017. № 1 (4). С. 17-21.

- Зайцева Н.В. и др. Программа ранней диагностики патологии гепатобилиарной системы вследствие воздействия ароматических углеводородов у работников предприятий нефтедобычи: пособие для врачей. М., 2011. 27с.

- Звенигородская Л.А., Овсянникова О.Н. Стеатогепатит и холестероз желчного пузыря у больных с метаболическим синдромом // Трудный пациент. 2010. № 3. С. 54-58.

- Иванов А.А. Влияние химических факторов нефтеперерабатывающего предприятия и напряженности трудового процесса на показатели состояния здоровья персонала: автореф. дис. … канд. мед. наук. СПб., 2008. 23 с.

- Обзор мировых энергетических рынков: рынок нефти / Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. М., 2018. 12 с.

- Оруджев Р.А., Джафарова Р.Э. Особенности токсического действия углеводородов нефти на организм человека // Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2017. Т. 16, № 4. С. 8-14.

- Профессиональная патология: национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 784 с.

- Северова М.М. Клиническое значение адипокинов в поражении органов-мишеней у больных метаболическим синдромом: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2011. 23 с.

- Устинова О.Ю., Аминова А. И., Пономарева Т.А. Ранняя диагностика патологии печени у работников предприятий нефтедобычи // Здоровье населения и среда обитания. 2012. № 9 (234). С. 23-25.

- Angelico F. et al. Non-alcoholic fatty liver syndrome: a hepatic consequence of common metabolic diseases // Gastroenterol Hepatol. 2003. Vol. 18 (5). Р. 588-594.