Металл археологического комплекса Шушук (Северо-Западный Кавказ) в свете хронологических и микроскопических исследований

Автор: Гак Е.И., Попов Ю.В., Эрлих В.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях. Изучение состава древнего металла

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты междисциплинарного изучения металлических предметов из раскопок археологического комплекса Шушук в Адыгее. В комплекс входят погребения в ящиках-рамах и поселение. По аналогиям в курганных памятниках Восточной Европы и Кавказа, с учетом имеющихся радиоуглеродных дат, погребения разделены на три хронологические группы. К первой (начало средней бронзы, XXVIII-XXVII вв. до н. э.) относятся объекты с литой декоративной пластикой ранних форм (рис. 1; 2). В составе металла выявлены беспрецедентно высокие лигатуры мышьяка, что объясняется первичным использованием сплавов. Морфология предметов второй группы (XXVI-XXIV вв. до н. э.) имеет транзитные признаки второй половины раннего - первой половины позднего периодов среднего бронзового века. Состав металла иллюстрирует преемственность, новацией являются тройные сплавы медь-мышьяк-свинец (рис. 3; 4). В третьей хронологической группе (эпоха поздней бронзы, XVIII-XVI вв. до н. э.) выделены три типа медных сплавов с лигатурами олова и мышьяка, а также сурьма. Отмечена корреляция между видами, функциями, составом металла и технологией изготовления предметов (рис. 5; 6). Металл поселения Шушук, датированного финальным этапом эпохи бронзы (XII в.), не демонстрирует связи с какой-либо группой погребений (рис. 7).

Шушук, бронзовый век, погребения, поселение, орудия, украшения, мышьяк, олово, литье, ковка

Короткий адрес: https://sciup.org/143176017

IDR: 143176017 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.384-401

Текст научной статьи Металл археологического комплекса Шушук (Северо-Западный Кавказ) в свете хронологических и микроскопических исследований

-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-09-00100а). Сравнительный материал подобран на средства гранта РНФ (проект № 19-18-00406).

Археологический комплекс Шушук (далее – АКШ) расположен у пос. Победа Майкопского района Республики Адыгея, на участке водораздела рек Толмач, Фарс и Шушук. В него входят 154 объекта – остатки мегалитических сооружений и поселения, относящиеся к нескольким периодам бронзового века. С 2016 г. памятник исследуется Кавказской археологической экспедицией Государственного музея Востока. Результаты раскопок 27 объектов позволяют считать АКШ эталонным памятником постдольменного типа, характерной особенностью которого являются коллективные и вторичные захоронения в ящиках-рамах, сложенных из плит разобранных дольменов ( Эрлих, Годизов , 2020; Эрлихи др. , 2020). Индикаторами внутренней хронологии памятника являются металлические находки. Результатам их изучения посвящена эта статья.

Металлический инвентарь объектов АКШ представлен фрагментом топора, шильями, иглами, височными кольцами, пронизями, бусами, застежкой, подвесными деталями наборных браслетов и ожерелий разной степени сохранности. Изделия относятся к трем функционально-технологическим группам: кованые орудия; украшения, сформованные с применением ковки; цельнолитые украшения. При наличии устойчиво повторяющихся аналогий в стратифицированных и датированных 14C памятниках Северного Кавказа, Предкавказья и юга Восточной Европы металлические находки позволяют разделить соответствующие погребения АКШ на три хронологические группы: XXVIII–XXVII вв. до н. э. – начальный этап среднего бронзового века (далее – СБВ), XXVI–XXIV вв. до н. э. – конец раннего – начало позднего периодов СБВ, XVIII–XVI вв. до н. э. – ранний период позднего бронзового века (далее – ПБВ). Этому не противоречит прочий инвентарь, включающий предметы из керамики, камня, кремня, кости, раковины, фаянса. Сложнее с результатами радиоуглеродного анализа, полученными по разным углеродосодержащим материалам из ряда объектов АКШ в Центре коллективного пользования Института географии РАН и Университета Джорджии (США). В обеих группах СБВ есть как выпадающие из гипотетических интервалов, так и совпадающие с ними даты. В группе ПБВ практически все даты можно считать корректными ( Эрлих и др. , 2020; Эрлих, Гак , 2020).

Существенное значение в оценке металлических находок АКШ как хроноиндикаторов и как продуктов производства имеют данные микроскопических исследований химического состава и структуры металла. Эти данные получены применением методов электронно-зондового анализа на растровом электронном микроскопе Tescan VEGA II LMU, оснащенном системами энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 450/XT и волнодисперсионного анализа INCA Wave 700 в «Центре исследований минерального сырья и состояния окружающей среды» ЮФУ (Попов, Дедюлькин, 2017). Измерения проводились при ускоряющем напряжении 20 kV с использованием стандартов «Micro-Analysis Consultants Ltd.». Изучались полированные поверхности предметов. Полировка проводилась до глубины, на которой пропадают признаки коррозионных процессов. Зачастую интенсивность коррозии исключала возможность получения корректных количественных данных по исходному составу сплава из-за перераспределения элементов. В микроструктуре таких сплавов видна тенденция к обогащению измененных участков легирующим элементом, содержание которого превышено за счет концентрации твердых растворов основной массы в первичных эвтектоидных соединениях. При этом исходное содержание лигатур выше 20 % не вызывает сомнений. Также неравномерно распределяются элементы-примеси, поэтому в большинстве случаев информация о них носит качественный характер.

Кроме медных сплавов и сурьмы, выявленных микроскопическими методами, в коллекции металла АКШ присутствует несколько изделий, материал которых визуально идентифицирован как золото и серебро.

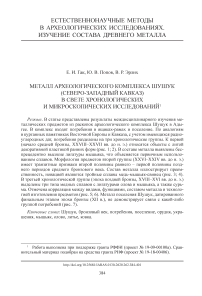

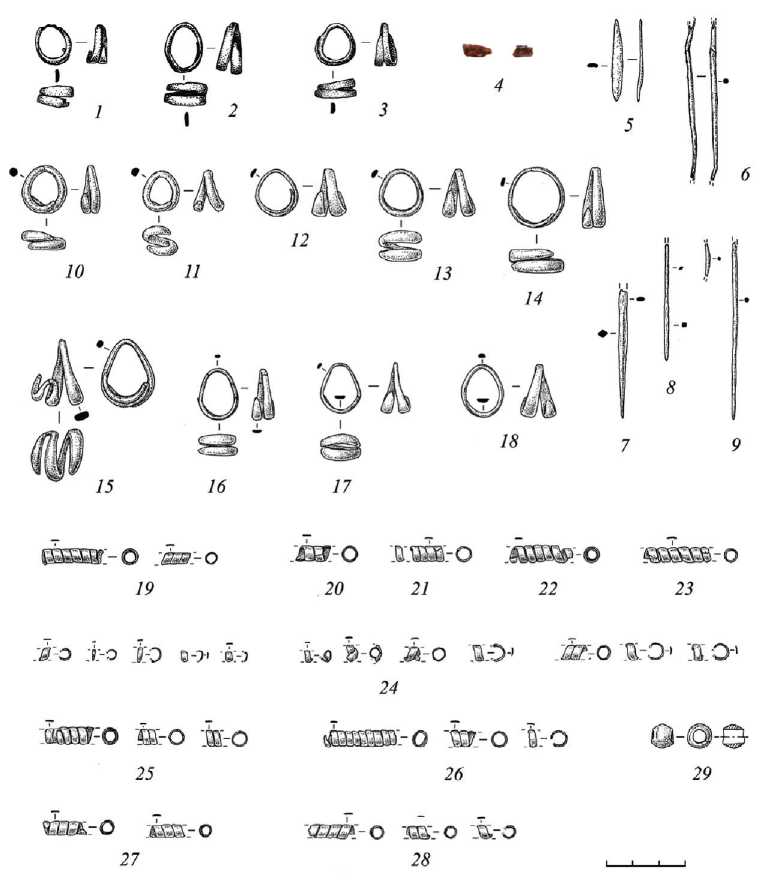

Первая хронологическая группа (Шушук новый-6, п. 1; Шушук-75 погр. 1; 2) – 27 предметов. Маркером начального этапа средней бронзы являются подвески с петелькой, переходящей в короткий, не перекрученный стерженек с шариковым (каплевидным) или клиновидным завершением (рис. 1: 1–3 ). Это самые ранние формы мелкой декоративной пластики, отливавшейся по восковым выплавляемым моделям ( Гак, Калмыков , 2013; Гак , 2019а).

Очевидно, подобным способом изготовлена подвеска с утраченным ушком и двумя расходящимися ниже лопастями (рис. 1: 4 ). Она представляет редкий тип украшений погребального костюма. Прямые аналогии ей встречены в кургане «Баба» у ст. Константиновская на Нижнем Дону вместе с каплевидными подвесками, что позволяет относить подвески лопастного типа к древнейшим образцам мелкого декоративного литья. С этим выводом согласуются и архаичные черты нижнедонского погребения, в котором находилось ожерелье: глубокая шахта катакомбы, слабо скорченный костяк с южной ориентировкой, куски красной охры, крупный узколистовидный нож с наибольшим расширением у основания клинка, жаровня из верхней части приземистого короткошейного сосуда с бортиком на боку и, вероятно, округлым дном, покрытого рядами штамповой орнаментации ( Братченко , 1976. С. 196. Табл. I: 3 ). Лопастные подвески следующих этапов СБВ более массивны, иногда орнаментированы и тяготеют к центральным районам Предкавказья, где связаны с комплексами северокавказской и раннекатакомбной культур ( Нечитайло , 1978. Рис. 39: 74 ; Каминская , 1983. Рис. 117; Березин , 2010. Рис. 287: 2 ; Клещенко , 2011. Рис. 45: 16 ).

Височные украшения представлены золотыми пластинчатыми кольцами с заходящими друг за друга расширяющимися концами (рис. 1: 12–14 ), а также серебряными тонкопроволочными серьгами с приостренными концами (рис. 1: 15–17 ). Именно золоту и серебру в начале СБВ отдавалось предпочтение применительно к височным подвескам. Круглая форма и небольшие размеры (диаметр 0,9–1,2 см) также характерны для колец относительно ранних памятников ( Ростунов, Хашегульгов , 1985; Гей , 2000. С. 159–161; Гак , 2016. С. 766). Исходя из этого, в данную группу при отсутствии альтернативных хроноиндикаторов включен объект Шушук-75, п. 2. Обнаруженная в нем серьга (рис. 1: 17 ) по материалу и типу идентична серьгам из Шушук новый-6, п. 1, и Шушук-75, п. 1.

Широко датируемыми в рамках СБВ являются бусы цилиндрической и бочонковидной формы (рис. 1: 5–9 ). К этой же категории, судя по размеру и аналогиям в медно-бронзовой пластике, принадлежит свернутая серебряная пластинка (рис. 1: 10 ). Изогнутый стержень-шило с четырехгранным сечением средней части и округлым на конце имеет необычный желобчатый насад (обломан?) (рис. 1: 11 ). Конкретное назначение этого предмета неясно.

Рис. 1. Археологический комплекс Шушук.

Металлический инвентарь первой хронологической группы

1, 5, 6, 9–11, 12, 15 – Шушук новый-6, п. 1; 2–4, 7, 8, 13, 14, 16, 17 – Шушук-75, п. 2

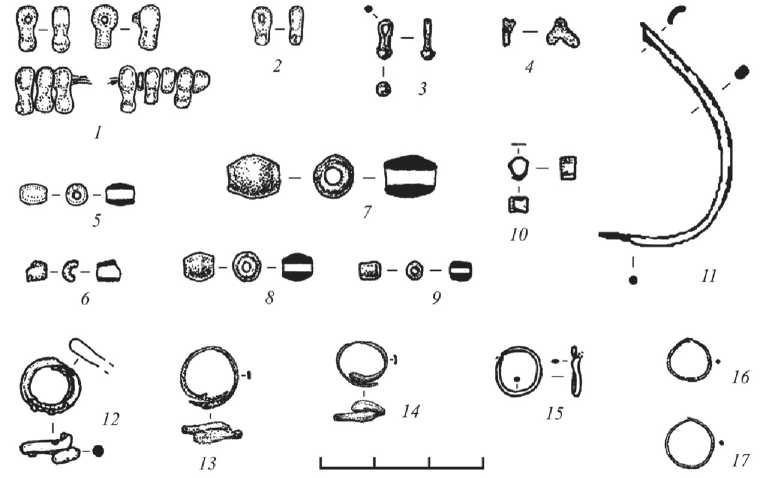

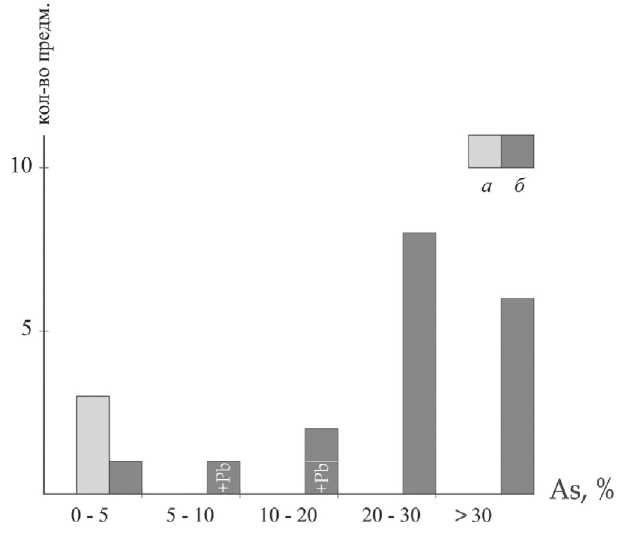

В аналитическую выборку для определения химического состава и способа обработки металла (литье, ковка) вошли 9 предметов первой хронологической группы (рис. 2). Все они изготовлены из бинарных медных сплавов с лигатурой мышьяка от 3,84 до 34,36 %2. Минимальное его содержание выявлено у полученного ковкой стержня-шила, что типично для орудийного инвентаря эпохи бронзы в целом. Остальные предметы – цельнолитые бусы и подвески – без следов кузнечной доработки. В их металле зафиксирован очень большой мышьяковый компонент (от 17,37 %), который у шести изделий имеет экстремально высокие значения (от 25 %). Сохранить летучий мышьяк на уровне таких значений уже во время второй плавки было практически невозможно. Даже с учетом вероятных погрешностей анализа это заставляет предполагать первичное использование данных сплавов в литейном производстве. Сопоставима по содержанию мышьяка литая пластика из погребений СБВ прилегающих к Кавказу регионов ( Гак, Калмыков , 2014. Табл. 1; Гак, Клещенко , 2016. Табл. 1). Металл аналогичных изделий севера степной зоны содержит мышьяк обычно в меньших концентрациях ( Гак , 2005. Прил. 2)

Рис. 2. Археологический комплекс Шушук. Распределение металла первой хронологической группы по функционально-технологическим группам инвентаря в зависимости от содержания в меди мышьяка а – орудия кованые; б – изделия декоративные цельнолитые

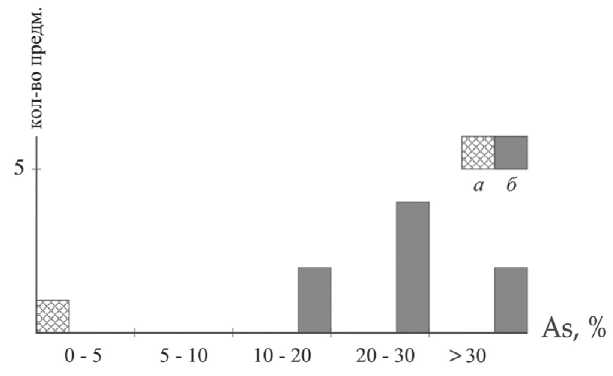

Вторая хронологическая группа (Шушук-42, п. 1; Шушук-49, п. 1; Шу-шук-57, п. 1; Шушук-74, п. 1; Шушук-76, п. 1; Шушук новый-7, п. 1?) – 55 предметов. Показателен в данной группе объект Шушук-42, п. 1. В АКШ он один из самых емких по количеству и вариативности металлических находок, представленных исключительно декоративной пластикой (44 предмета). В морфологическом плане металлокомплекс объекта имеет транзитные признаки втор. пол. раннего – перв. пол. позднего периодов СБВ, что проявляется, прежде всего, в сочетании древних типов с дериватами. Так, среди уплощенных подвесок есть крупная, покрытая имитацией шнура, раннего происхождения, и мелкие, с гладким и рифленым корпусом, более поздние ее модификации (рис. 3: 1–3 ). То же касается подвесок-медальонов, кольцевая разновидность которых с перекладиной (частично утрачена) и шнуровой орнаментацией появляется и исчезает раньше, чем дисковидная с концентрическим рифлением и значительно меньших размеров (рис. 3: 4, 5 ). Смешение традиций и новаций на фоне «проходных» признаков демонстрируют височные украшения. Они изготовлены из круглой либо расплющенной проволочки, концы которой соответственно приострены либо раскованы. Относительно ранней является манера изгибания колец с заведением концов, а вот овальная в плане форма отражает тенденцию моды втор. пол. СБВ (рис. 3: 6–10 ). Транзитный характер бытования имеют бусины. Две из них – цилиндрическая и бочонковидная – поперечно орнаментированы волнистым (змеевидным) и прямым валиком (рис. 3: 11, 12 ) аналогично бусам из ряда катакомбных погребений степной зоны предманычского и раннеманычского времени ( Рябова , 1983. Рис. 13: 3 ; Евдокимов , 1991. Рис. 13: 6 ; 14: 7 ; Труды…, 1997. Рис. 5: 5 ; Беспалый Е., Беспалый Г. , 2002. Рис. 25: 9 ; и др.). Многообразие

Рис. 3. Археологический комплекс Шушук.

Металлический инвентарь второй хронологической группы

1–12, 14 – Шушук-42, п. 1; 13 – Шушук-74, п. 1; 15 – Шушук-49, п. 1; 16 – Шушук но-вый-7, п. 1; 17 – Шушук-76, п. 1; 18 – Шушук-57, п. 1

форм и размеров бус, как и других описанных выше украшений, может быть связано с неоднородностью объекта.

По наличию аналогий широкого культурно-географического спектра ( Братченко , 1976; 2001; Смирнов , 1996; Клещенко , 2011; Труды…, 2002. Рис. 56: 6, 10 ; и др.) во вторую группу АКШ включены подвески с плоской петелькой и примыкающей к ней грибовидной шляпкой, представляющие, вероятно, позднюю модификацию мелких каплевидных украшений (Шушук-76, п.1) (рис. 3: 17 ), подвески вытянутые рифленые с двушариковым завершением (Шушук но-вый-7, п.1) (рис. 3: 18 ) и бусина с рельефным спирально-шнуровым орнаментом (Шушук-74, п. 1) (рис. 3: 13 ). Остальной металл – простые бусы и бисер разных геометрических форм, мелкие фрагменты изделий (рис. 3: 14–16 ) – хронологически индифферентен и датируется по сопутствовавшему инвентарю.

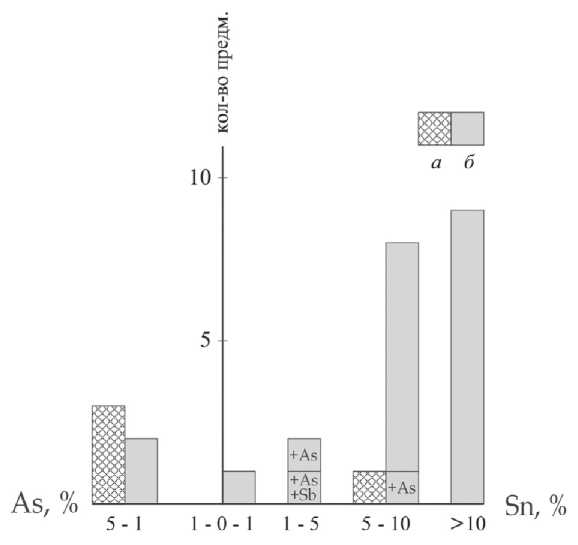

Химический состав металла данной группы (проанализирован 21 предмет) демонстрирует сохранение традиции использования медных сплавов с большим (до 36,17 %) содержанием мышьяка для получения цельнолитых украшений в закрытых формах и по выплавляемым моделям (рис. 4). В металле грибовидной подвески и бочонковидной бусины выявлен высокий свинец (12,3 и 17,48 %), присутствие которого в связке с мышьяком наблюдается у медных сплавов на Северном Кавказе и в Предкавказье с рубежа раннего и позднего этапов СБВ. Сопоставимые концентрации этих элементов обнаружены в металле шнуровой подвески из раннекатакомбного погребения и лапчатой подвески из раннеманычского погребения курганов Восточного Маныча на юге Калмыкии ( Гак , 2005. Прил. 2), а также бус из погребения батуринской культуры Прикубанья ( Галибин , 1991. Табл. 1).

В меди височных колец, при изготовлении которых использовались кузнечные приемы, зафиксировано небольшое количество мышьяка (0,57–2,54 %). С технологической точки зрения оно вполне оправдано ( Равич, Рындина , 1984), что подтверждают и многочисленные параллели в материалах СБВ разных культур и территорий ( Каменский , 1990б; Гак , 2005).

Третья хронологическая группа (Шушук новый-48, п. 1; Шушук-70, п. 1; Шушук-50, п. 1) – 50 предметов. Основная масса металлических находок (45 целых и фрагментов) происходит из объекта Шушук-50, п. 1. Два других объекта содержали редкие, но хронологически маркерные вещи. Узкая датировка группы основывается на серии совместимых радиоуглеродных определений ( Эрлих, Гак , 2020. С. 40, 41, 45) при непротиворечивости их современным разработкам по хронологии памятников ПБВ Северо-Западного Кавказа ( Пелих , 2003; Ска-ков , 2004; 2009).

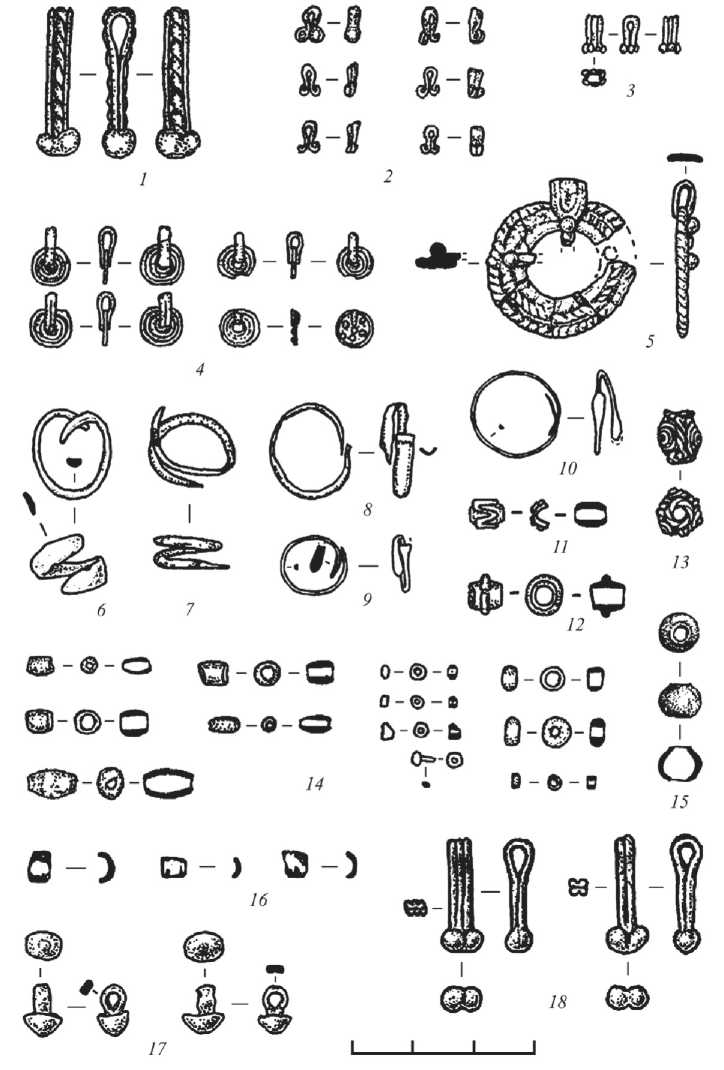

В группе абсолютно преобладают украшения двух категорий – височные кольца и пронизи-накосники. Височные кольца округлой, овальной и овально-треугольной в плане формы, размером по длинной оси 1,5–2,6 см, в полтора оборота, пластинчатые и проволочные разного сечения, с приостренными концами (рис. 5: 1–3, 10–18 ). У самого крупного изделия конец закручен в сторону обратной (переложной) петлей (рис. 5: 15 ). Это редкий тип височных подвесок. Его появление фиксируется не раньше финала СБВ ( Кореневский, Мимоход , 2011. С. 58–60). С того же времени широко распространяются и бытуют в ПБВ подовальные кольца из пластин и уплощенных прутков при сохранении в обиходе

Рис. 4. Археологический комплекс Шушук. Распределение металла второй хронологической группы по функционально-технологическим группам инвентаря в зависимости от содержания в меди мышьяка а – изделия декоративные, полученные с применением ковки; б – изделия декоративные цельнолитые круглых проволочных (Гак, Мимоход, 2007. С. 91). Витые спирально-ленточные пронизи (рис. 5: 19–28) на Северном Кавказе отмечены в материалах ряда памятников СБВ (Там же. С. 92). В ПБВ просматривается тенденция их доминирования над прочими типами пронизок, в том числе трубчатыми, фрагмент одной из которых связан с объектом данной группы (рис. 5: 4). Остальные украшения единичны. Это крупная бусина усеченно-биконической формы, свернутая из пластинки треугольного сечения (рис. 5: 29), и застежка в виде раскованного прутка с заостренными концами (рис. 5: 5). Общим в изготовлении украшений, за исключением трубчатой пронизки, является архаичная техника формообразования с обязательным использованием кузнечных приемов.

Орудия, найденные только в объекте Шушук-50, п. 1, представлены шилом четырехугольного сечения и тремя иглами. Тыльные концы у них утрачены, а сохранившиеся части не отличаются своеобразием и не обладают хронологически значимыми признаками.

По химическому составу металла (проанализировано 27 предметов) в группе выделяются три типа медных сплавов и сурьма (рис. 6). Из бинарной мышьяковой бронзы сделаны иглы, шило, бусина и пластинчатое височное кольцо

Рис. 5. Археологический комплекс Шушук.

Металлический инвентарь третьей хронологической группы

1 – Шушук-70, п. 1; 2–4 – Шушук новый-48, п. 1; 5–28 – Шушук-50, п. 1

овальной формы (рис. 5: 17 ). Содержание мышьяка у них (1,47–3,37 %) обычно для кованых изделий ( Равич, Рындина , 1984. С. 123). К бинарной оловянной бронзе принадлежит большинство височных колец (в том числе подвеска с «обратной петлей») и спиральных пронизей, а также застежка. Разброс значений олова зафиксирован в пределах 5,59–12,5 %, исключая единичный случай его содержания на уровне примесей (0,59 %). По данным экспериментальных исследований, начиная с 5 % лигатуры оловянные бронзы приобретают золотистый цвет и необходимую пластичность ( Равич , 1983. С. 139). Третий тип объединяет более сложные сплавы. Из них сформованы круглопроволочное височное кольцо архаичного для ПБВ вида (рис. 5: 10 ) и две спиральные пронизи. У одной из пронизей и кольца вместе с относительно невысоким оловом (4,35 и 5,41 % соответственно) присутствует низкий мышьяк (1,23 и 1,08 %). В составе второй пронизи выявлены малые концентрации трех лигатур: мышьяка – 2,27 %, олова – 1,95 %, сурьмы – 1,63 %. Сурьма высокой степени чистоты (> 98 %) использована для отливки частично сохранившейся трубчатой пронизки.

В целом металлокомплекс данной группы совмещает традиции предшествующей эпохи и новации, что нашло свое отражение в деталях форм, использовании тех или иных материалов и технологических приемов. Наследием СБВ является морфология шильев, игл, круглых в плане височных колец, пронизей, бусины, прямые аналогии которым известны во множестве закрытых погребальных комплексов степи и Кавказа. Не имело альтернативы в массовом кузнечном производстве вплоть до позднего этапа СБВ применение низколегированных мышьяковых бронз3.

Главная новация, фиксируемая в третьей группе АКШ, – сплавы с лигатурой олова. На Северо-Западном Кавказе еще недавно они были представлены, в основном, орудиями из кладов ПБВ и считались импортными ( Пелих , 2003. С. 197), в отличие от северо-восточной части и Закавказья, где оловянные бронзы появляются в III и доминируют все II тыс. до н. э. ( Кореневский , 1980; 1986; Марковин , 1995; Каменский , 1990а; Chernykh , 1992. P. 170, 346, 347). В АКШ большинство таких бронз содержат от 5 % олова, что коррелирует с функцией и технологией изготовления предметов – украшений, полученных при помощи кузнечных приемов. По-видимому, мастера Северо-Западного Кавказа использовали такие сплавы вполне осмысленно, имея уже некоторый опыт работы с оловом. Показательно эпизодическое присутствие мышьяка в малых концентрациях, что является характерным для ранних оловянных бронз ( Кореневский , 1980; Каменский , 1990а). Не удивляет и нахождение сурьмы в сплаве с оловом и мышьяком. Изредка, в виде примеси или лигатуры «второго порядка», она встречается в СБВ и ПБВ. С конца III и в перв. пол. II тыс. до н. э. взамен высоколегированных мышьяковых бронз сурьма использовалась на Кавказе для отливок разнообразной декоративной пластики, в том числе трубчатых пронизей ( Гак и др. , 2012). В этом свете аналогичная пронизь из объекта Шушук но-вый-48, п. 1, может считаться хронологическим маркером третьей группы.

Рис. 6. Археологический комплекс Шушук. Распределение металла третьей хронологической группы по функционально-технологическим группам инвентаря в зависимости от содержания в меди олова и/или мышьяка а – орудия кованые; б – изделия декоративные, полученные с применением ковки

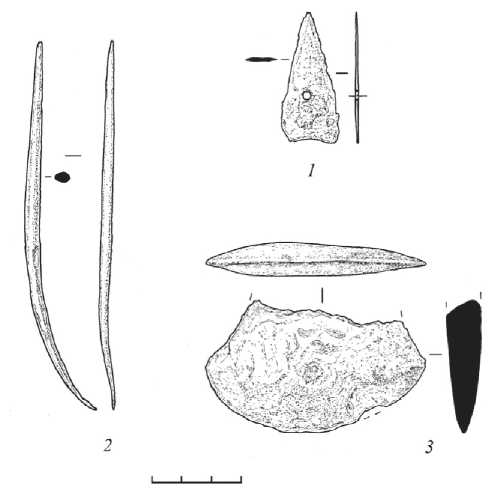

Поселение Шушук. Металлических находок с поселения всего три – наконечник стрелы, шило и фрагмент топора. Наконечник плоский, треугольный с немного выемчатым основанием и расположенным почти на середине длины крепежным отверстием. Изготовлен по данным структурного анализа формообразующей холодной ковкой (рис. 7: 1 ). Аналогии известны в могильнике Самтавро и других памятниках Закавказья ( Каландадзе , 1980. Рис. 56, 312, 450, 536, 584, 611, 640, 668 и др.; Picchelauri , 1997. Taf. 99: 2115–2290, 2292–2340 ; Taf. 100: 2356–2377 ). Этот тип относится к III и IV периодам ПБВ Восточной Грузии, в совокупности датируемых концом XIII – началом IX в. до н. э. К. Н. Питцхелаури отмечает, что в Самтавро такие наконечники стрел сменяются втульчатыми скифскими ( Picchelauri , 1997. S. 10, 30).

Шило четырехгранное, обоюдоострое, с изогнутым и утоньшенным рабочим концом как у скорняжных инструментов (рис. 7: 2 ). Предметы такого рода имеют широкий пространственно-хронологический диапазон ( Гак , 2019б. С. 86). Что касается фрагмента топора, то это лезвийная часть, не позволяющая судить о форме орудия в целом (рис. 7: 3 ). Шило и обломок топора происходят из ямы, датированной XII в. ( Эрлих , 2019. С. 237).

Рис. 7. Археологический комплекс Шушук. Металлические находки с поселения

Анализ металла всех трех предметов показал их принадлежность к однотипной низколегированной бронзе с приплавом мышьяка (0,7–1,5 %). В целом ни ситуативный археологический контекст, ни аналогии, ни химический состав металла не позволяют связывать поселенческие находки с какой-либо хронологической группой погребений АКШ. Судя по особенностям керамики, наконечнику стрелы и радиоуглеродной дате, поселение функционировало в финале бронзового века ( Эрлих , 2019. С. 236, 238).

Таким образом, в результате исследования металлических находок АКШ удалось хронологически дифференцировать содержавшие их погребения и поселение. По металлу каждой из погребальных групп выявлены характерные функциональные, типологические, химические и технологические взаимосвязи. Обособленность поселения при наличии других данных иллюстрирована специфичной морфологией наконечника стрелы.

Список литературы Металл археологического комплекса Шушук (Северо-Западный Кавказ) в свете хронологических и микроскопических исследований

- Березин С. Я., 2010. Отчет об археологических раскопках курганного могильника «Прогресс-2» на территории Кировского района Ставропольского края в 2010 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 40419, 40420.

- Беспалый Е. И., Беспалый Г. Е., 2002. Курганный могильник Мухин // Аксайские древности / Отв. ред. Л. С. Ильюков. Ростов-на-Дону. С. 19–110.

- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев: Наукова думка. 251 с.

- Братченко С. Н., 2001. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Ч. I. Луганьск: Шлях. 76 с.

- Гак Е. И., 2005. Металлообрабатывающее производство катакомбных племен степного Предкавказья, Нижнего Дона и Северского Донца: дис. … канд. ист. наук. М. 389 с.

- Гак Е. И., 2016. Переходный период в металлопроизводстве Предкавказья и юго-востока Русской равнины на рубеже ранней и средней бронзы // Исторический журнал: научные исследования. № 6 (36). С. 760–769.

- Гак Е. И., 2019а. Две фазы развития в металлопроизводстве раннего этапа средней бронзы Предкавказья и юго-востока Русской равнины // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). Т. II. СПб.: ИИМК РАН. C. 146–148.

- Гак Е. И., 2019б. Рыкань-3. Поселение скотоводов III тыс. до н. э. в лесостепном Подонье. М. 192 с.

- Гак Е. И., Калмыков А. А., 2013. Металлический инвентарь курганных погребений позднеямного – раннекатакомбного времени Егорлык-Калаусского междуречья // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. XI / Отв. ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 117–158.

- Гак Е. И., Калмыков А. А., 2014. Металл изделий позднеямного – раннекатакомбного времени Егорлык-Калаусского междуречья // Древние культуры Юго-Восточной Европы и Западной Азии: сб. к 90-летию со дня рожд. и памяти Н. Я. Мерперта. М.: ИА РАН. С. 45–57.

- Гак Е. И., Клещенко А. А., 2016. Металл северокавказской культуры Закубанья (химико-технологическая оценка) // КСИА. Вып. 243. С. 173–193.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., 2007. Металлокомплекс памятников посткатакомбного горизонта Предкавказья // Археология, этнография и фольклористика Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. Махачкала: Эпоха. С. 89–94.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., Калмыков А. А., 2012. Сурьма в бронзовом веке Кавказа и юга Восточной Европы // АВ. Вып. 18. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 174–203.

- Галибин В. А., 1991. Изделия из цветного и благородного металла памятников эпохи ранней и средней бронзы Северного Кавказа // Древние культуры Прикубанья / Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 59–69.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 224 с.

- Евдокимов Г. Л., 1991. Погребения эпохи ранней и средней бронзы Астаховского могильника // Катакомбные культуры Северного Причерноморья / Отв. ред. С. Н. Братченко. Киев: Наукова думка. С. 187–213.

- Каландадзе А. Н., 1980. Самтавро. Археологические памятники доантичной эпохи // Мцхета. Результаты археологических исследований. Т. IV. Тбилиси: Мецниереба. 190 с.

- Каменский А. Г., 1990а. Металл Бельтинского могильника эпохи средней бронзы // Вестник МГУ. Серия: История. № 4. С. 83–94.

- Каменский А. Г., 1990б. Металлообрабатывающее производство племен Северо-Восточного Кавказа в период средней бронзы: дис. … канд. ист. наук. М. 205 с.

- Каминская И. В., 1983. Отчет о раскопках курганов в ст. Отрадной Отрадненского района Краснодарского края в 1983 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 9245.

- Клещенко А. А., 2011. Северокавказская культура Закубанья: дис. … канд. ист. наук. М. 262 с.

- Кореневский С. Н., 1980. О металле могильника Гинчи эпохи средней бронзы // Древние и средневековые археологические памятники Дагестана / Отв. ред. А. Р. Шихсаидов. Махачкала: Дагестанское кн. изд-во. С. 37–45. (Материалы по археологии Дагестана; № 9.)

- Кореневский С. Н., 1986. О металле эпохи средней бронзы в горной зоне Северо-Восточного Кавказа // СА. № 3. С. 5–15.

- Кореневский С. Н., Мимоход Р. А., 2011. Курганы позднего периода среднего бронзового века у станицы Архонской в Северной Осетии. М.: ИА РАН. 127 с.

- Марковин В. И., 1995. Могильник эпохи бронзы у селения Малый Харсеной в Чечне // Историко-археологический альманах. Вып. 1. Армавир; М.: Армавирский краеведческий музей. С. 28–47.

- Нечитайло А. Л., 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев: Наукова думка. 152 с.

- Пелих А. Л., 2003. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки и его место в системе межкультурных связей эпохи поздней бронзы Кавказа и Юго-Восточной Европы: дис. … канд. ист. наук. СПб. 323 с.

- Попов Ю. В., Дедюлькин А. В., 2017. Электронно-зондовые исследования археологических металлов: источники погрешностей и специфика измерений // Геоархеология и археологическая минералогия. Екатеринбург: Институт минералогии УрО РАН. С. 170–173.

- Равич И. Г., 1983. Эталоны микроструктур оловянной бронзы // Художественное наследие: хранение, исследование и реставрация. Вып. 8 (38). М.: ВНИИР. С. 136–143.

- Равич И. Г., Рындина Н. В., 1984. Изучение свойств и микроструктуры сплавов медь-мышьяк в связи с их использованием в древности // Художественное наследие: хранение, исследование и реставрация. Вып. 9 (39). М.: ВНИИР. С. 114–124.

- Ростунов В. Л., Хашегульгов Б. М., 1985. К хронологии височных подвесок в 1,5–2,5 оборота эпохи ранней бронзы Северного Кавказа // Проблемы хронологии археологических памятников Северного Кавказа / Отв. ред. Т. Б. Тургиев. Орджоникидзе: Cеверо-Осетинский гос. ун-т. С. 41–55.

- Рябова В. Я., 1983. Работы Ажинского отряда в 1976 г. // Древности Дона. Материалы работ Донской экспедиции / Отв. ред. Ю. А. Краснов. М.: Наука. С. 88–127.

- Скаков А. Ю., 2004. Протокобанская эпоха на Кавказе // Кавказ: история, культура, традиции, языки: Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Абхазского ин-та гуманитар. исслед. им. Д. И. Гулиа / Ред. В. Ш. Авидзба. Сухум: Дом печати. С. 188–196.

- Скаков А. Ю., 2009. Некоторые проблемы истории Северо-Западного Закавказья в эпоху поздней бронзы – раннего железа // КСИА. Вып. 223. С. 143–172.

- Смирнов А. М., 1996. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. М.: ИЭА РАН. 181 с.

- Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Вып. 2 / Ред. И. Н. Парусимов. Новочеркасск, 1997. 65 с.

- Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Вып. 6 / Ред. И. Н. Парусимов. Ростов-на-Дону, 2002. 30 с.

- Эрлих В.Р., 2019. Финал поздней бронзы в предгорьях Адыгеи // ScythiaetSarmatia / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: МАКС Пресс. С. 230–247.

- Эрлих В. Р., Гак Е. И., 2020. Древнейшие оловянные бронзы на Северо-Западном Кавказе. Новые данные // Восток (Oriens). Вып. 5. С. 36–53.

- Эрлих В. Р., Гак Е. И., Клещенко А. А., 2020. Погребения эпохи средней бронзы археологического комплекса Шушук // АВ. Вып. 27. СПб.: ИИМК РАН. C. 253–278.

- Эрлих В. Р., Годизов Г. Л., 2020. Постдольменный археологический комплекс Шушук. Периодизация и хронология // Археологическое наследие Кавказа: актуальные проблемы изучения и сохранения. XXXI Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию Крупновских чтений и 50-летию Дербентской археологической экспедиции. Махачкала, 20–25 апреля 2020 г. Махачкала: МавраевЪ. С. 161–165.

- Chernykh E. N., 1992. Ancient Metallurgy in the USSR. The Early Metal Age. New York: Cambridge University Press. 335 p.

- Picchelauri K. N., 1997. Waffen der Bronzezeit aus Ost-Georgien. Leidorf: Espelkamp. 87 S. (Archäologie in Eurasien; Bd. 4.)