Металлические изделия эпохи бронзы на Северо-Западе России

Автор: Юшкова М.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 2-1 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике металлических изделий и металлопроизводства во II - первой половине I тыс. до н.э. на Северо-Западе России. В начале бронзового века (первая треть II тыс. до н.э.) данная территория стала транзитной для распространения изделий сейминско-турбинского типа в западном направлении. Позднее, с середины II тыс. до н.э. до начала I тыс. до н.э. она являлась восточной периферией распространения единичных металлических предметов североевропейского производства. В конце эпохи бронзы - начале раннего железного века здесь распространялись меларские кельты и изделия ананьинского типа. В статье впервые публикуются несколько металлических изделий эпохи бронзы, найденных на Северо-Западе России. Сделан вывод о том, что в течение всего бронзового века на рассматриваемой территории существовало местное металлопроизводство. Оно находилось под влиянием Волго-Уральского и Скандинавского центров металлопроизводства.

Эпоха бронзы, северо-запад России, металлообработка

Короткий адрес: https://sciup.org/148199315

IDR: 148199315 | УДК: 902.903.05

Текст научной статьи Металлические изделия эпохи бронзы на Северо-Западе России

сетчатой керамики в рассматриваемом регионе сменили памятники волховского типа, где также зафиксировано бронзолитейное производство и найдены изделия из бронзы (иглы, бусина)3.

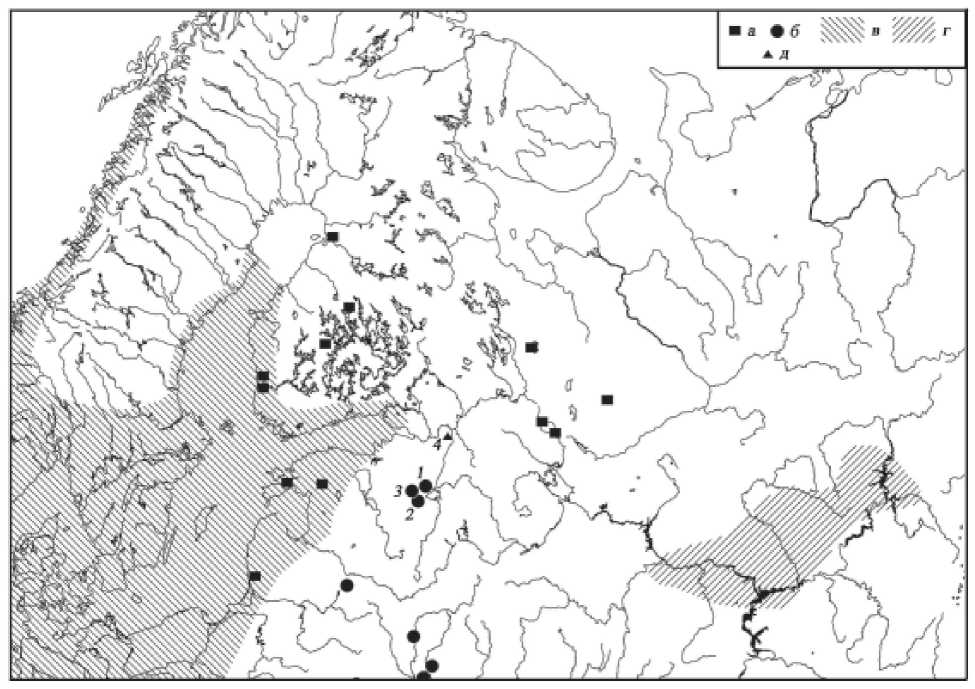

Первое появление предметов из бронзы на рассматриваемой территории гипотетически связано с распространением изделий сейминско-турбинского типа . Они встречены на огромном пространстве от Южной Сибири до Финляндии. В Восточной Европе сейминско-турбинские могильники расположены в Среднем Поволжье, нижнем течении Оки и Прикамье (рис. 1, в). Единичные находки к западу от основного ареала распространения известны в Архангельской области, на Белом озере, в Финляндии и Прибал-тике4 (рис. 1, а). Они представлены наконечниками копий, кельтами, ножами и чеканами. Анализ распределения этих находок показывает, что Северо-Запад России являлся транзитной территорией для их распространения из Поволжья в Восточную Прибалтику и Финляндию.

Хронология рассматриваемых древностей в настоящее время основывается на радиоуглеродных датах самих сейминско-турбинских памятников (4 даты) и синхронных материалах других культур5. Радиоуглеродные даты из Усть-Ветлужского и Елунинского могильников показывают, что на пространстве от Среднего Поволжья до Оби сейминско-турбинские древности существовали практически одновременно, примерно в XX-XVII вв. до н.э.

Уровень металлообработки у носителей сей-минско-турбинской культуры значительно превосходил местный восточноевропейский. Такие приемы, как литье изделий со слепой втулкой (кельты, наконечники копий и др.), использова-

Рис. 1. Изделия (а) и могильники (в) сейминско-турбинского типа в Европейской части России и Европе; единичные находки изделий (б) и ареал распространения (г) культуры североевропейской эпохи бронзы, и единичная находка (д) изделия Волго-Уральского происхождения:

1 – копье, 2-3 – топор с закраинами, 4 – нож

ние оловянистых бронз и каменных литейных форм явились нововведением в технологии изготовления металлических изделий Восточной Европы и легли в основу металлообработки эпохи поздней бронзы (II – начало/первая половина I тыс. до н.э.). Вполне вероятно, что население культуры сетчатой керамики унаследовало традицию литья оловянистой бронзы в результате влияния сейминско-турбинской металлургии.

Следующая хронологическая группа металлических находок на Северо-Западе России представлена изделиями североевропейского происхождения . Здесь найдены 2 топора с закраинами и копье, характерные для североевропейской культуры эпохи бронзы (рис. 1, б, г; 2, 1-3 ).

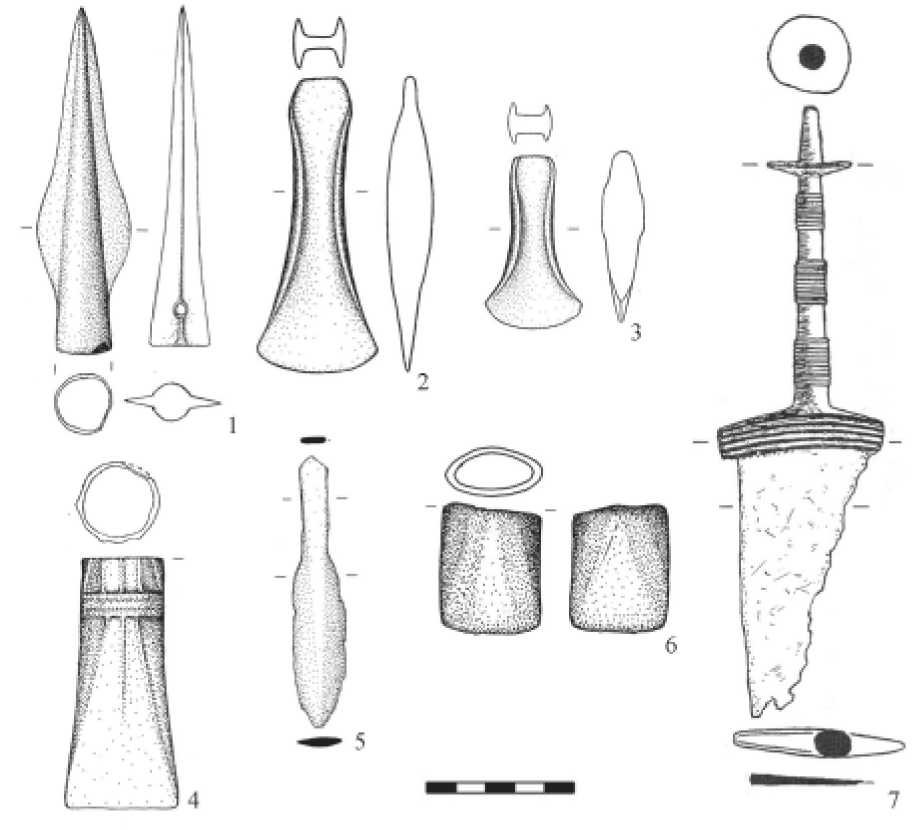

Наконечник копья цельнолитой, с пламевидной формой пера обнаружен в северо-западной части оз. Ильмень, в прибрежной зоне, у д. Песчаное (рис. 2, 1 ). Общая длина изделия 11,6 см, длина пера – 10 см, длина выступающей части втулки (втулка ниже пера) – 1,6 см, диаметр втулки (внешний и внутренний) – 2,1/1,95 см, максимальная ширина пера – 3,2 см, на втулке расположено отверстие диаметром 0,3 см. Изготовлен из оловянистой бронзы. Копье относится к типу Хальтерштад (Hulterstad) по Г. Якоб-

Фризену, распространенному в эпоху поздней бронзы на территории Северной Германии и Скандинавии. Этот тип появляется в конце периода II по Монтелиусу и доживает до начала периода IV6. О. Монтелиус считал его одной из ведущих форм III периода.

Другими изделиями североевропейского типа являются два топора с закраинами. Один из них найден в составе клада средневекового периода на городище Городок на р. Шелонь в западном При-ильменье. Для него характерны дуговидное лезвие, прямой обушок, плоская поверхность, сужающаяся в средней части, т.е. с перехватом, высокие закраины (рис. 2, 2 ). Он хранится в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике, №А10-28. Длина топора – 9,85 см, ширина лезвия – 4 см, ширина обушка – 2 см, высота закраин – 0,8 см. Изготовлен из оло-вянистой бронзы. Того же типа миниатюрный топор найден в районе р. Шелонь (рис. 2, 3 ). Длина топора – 5,9 см, ширина лезвия – 3,3 см, ширина обушка – 1,5 см, высота закраин – 0,3 см, отлит из оловянистой бронзы. По традиционной типологии эти изделия относятся к одному из вариантов северонемецкого типа. Близкие аналогии можно найти в Северной Германии, Шлезвиг-

Рис. 2. Единичные находки металлических изделий эпохи бронзы на Северо-Западе России:

1 – копье, д. Песчаное, Новгородская обл.; 2 – топор с закраинами, городище Городок на р. Шелонь, Новгородская обл.; 3 – топор с закраинами, р. Шелонь, Новгородская обл. (?); 4 – кельт меларского типа, д. Верхний Прихон, р. Мшага, Новгородская обл.; 5 – нож, д. Вельцы, р. Волхов, Ленинградская обл.; 6 – ананьинский кельт, округа г. Новгород (?); 7 – однолезвийный биметаллический кинжал (по Платонова, Щукин 2000: рис. 1)

Гольштейне, Дании, Польше. В Дании подобные топоры датируются периодом 1600-1500 гг. до н.э., в Польше – первой половиной-серединой II периода по Монтелиусу (около 1500-1350 гг. до н.э.)7. Ближайшие находки топоров с закраинами происходят с территории Эстонии и Белоруссии.

Присутствие изделий североевропейского происхождения середины II тыс. до н.э. – начала I тыс. до н.э. на Северо-Западе России свидетельствует о существовании торговых, культурных или иных связей с Северной Европой в эпоху бронзы. Вполне вероятно, что контакты были прямыми, через Балтийское море. Ядром территории происхождения изделий этого типа являются Южная Швеция, Дания, Северная Германия, периферийной зоной – побережье Балтийского моря (Швеция, Финляндия, Эстония), прибрежная зона Норвегии южнее Полярного круга, Вос- точная Прибалтика, а также Северо-Западная часть России (Приильменье и Поволховье).

К этому же времени, ко второй половине II тыс. до н.э., относится двулезвийный черешковый нож с ложным ребром по листовидному клинку, переходящим в черенок, найденный в д. Вельцы в Северном Поволховье (рис. 1, 4 ; 2, 5 ). Хранится в Государственном Эрмитаже, коллекция №1414-568. Длина ножа – 9,1 см, длина лезвия – 5,8 см, ширина черенка – 0,9 см, ширина лезвия – 1,8 см. Изготовлен из оловянис-той бронзы. По классификации Е.Н. Черных он относится к разряду Н-129. Этот тип ножа встречается в Северном Причерноморье и в Волго-Уралье, может быть датирован начиная с середины II тыс. до н.э. Возможно, его происхождение связано с Волго-Уральским очагом металлообработки.

Изделия, характерные для ананьинской культурно-исторической общности, представлены кельтом и биметаллическим кинжалом.

Новая находка ананьинского кельта происходит из округи Новгорода (рис. 2, 6 ). Топор не орнаментирован, имеет овальное сечение втулки, фаску трапецевидной формы. Длина кельта составляет 4,3 см, ширина лезвия – 3,4 см, диаметр втулки – 1,6-3,3 см, глубина втулки – 3,1 см. Данное изделие ближе всего к разряду КАН-26 по типологии С.В. Кузьминых.

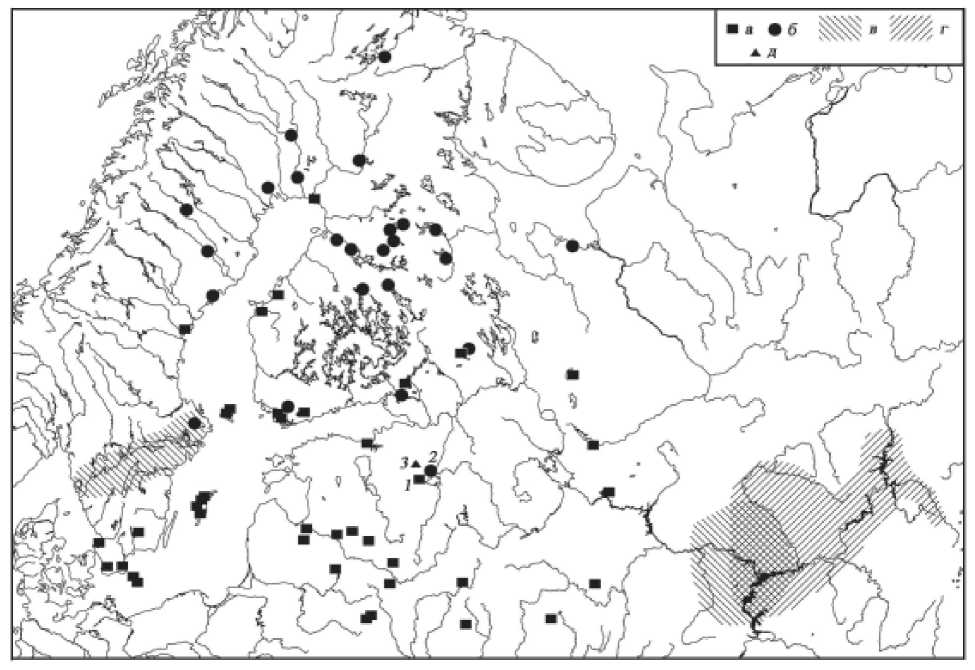

Кельты ананьинского типа и формы для их производства распространены на обширных территориях к западу и северо-западу от основного ареала ананьинской культуры вплоть до Швеции и Финляндии (рис. 3, б, г). На территории западной и южной части бассейна Белого моря, в При-ильменье, Карелии, Финляндии и Швеции найдено 12 ананьинских кельтов и 21 литейная форма для их производства10. Концентрация находок литейных форм (12 экз.) отмечена в северной Финляндии, где они обнаружены на поселениях с керамикой типа Cяряисниеми 2 (лууконса-ари и другая)11. Рассматриваемые изделия характерны для всего периода развития ананьинской культурно-исторической общности – от первой половины IX в. до н.э. до V в. до н.э.12

Другой находкой, связанной с ананьинской культурно-исторической общностью, является биметаллический однолезвийный кинжал с железным клинком и бронзовой рукоятью из д. Ту-рово в Полужье (рис. 2, 7 ; 3, 3 ). Одна из статей Н.И. Платоновой и М.Б. Щукина посвящена проблеме культурной атрибуции этого изделия. Авторы интерпретировали его как оружие позднеримского времени. Они отметили, что достаточных оснований для отнесения этой находки к тому же культурному кругу, что и кинжалы из анань-инских могильников, нет13. На наш взгляд, данная находка аналогична биметаллическим кинжалам ананьинской культуры типа К-12 по С.В. Кузьминых, в которой известно два экземпляра таких изделий14. Биметаллические кинжалы характерны для второго этапа развития ананьинс-кой культурно-исторической общности, т.е. конца VIII – первой половины VII в. до н.э.

Еще одной находкой, которая связана одновременно и с ананьинской культурно-исторической общностью, и с североевропейской культурой эпохи бронзы, является меларский кельт.

В западном Приильменье у д. Верхний При-хон на р. Мшаге, притоке р. Шелонь, найден кельт меларского типа без ушка (рис. 2, 4 ). Он хранится в Новгородском государственном объе-

Рис. 3. Меларские кельты и формы для их отливки (а) и основной ареал (в) распространения кельтов меларского типа в Волго-Камье (по Кузьминых 1983: рис. 92) и в Скандинавии (по Baudou 1960: Karte 10); ананьинские кельты и формы для их отливки (б) и основной ареал (г) распространения кельтов ананьинского типа в Волго-Камье (по Кузьминых 1983: рис. 9); кинжал ананьинского типа (д)

диненном музее-заповеднике, №12515. Длина кельта – 8,6 см, ширина лезвия – 3,7 см, диаметр втулки – 2,6 см. Кельт медный. Он больше всего соответствует разряду КАМ-4 по С.В. Кузьми-ных15. Кельты этого типа распространены в Среднем Поволжье, Скандинавии, Финляндии, Прибалтике, Белоруссии. Орудие из Приильменья имеет трапециевидную фаску, доходящую до орнаментального пояска, состоящего из трех поперечных полосок и свисающего вниз валика. Венчик над орнаментальным пояском украшен вертикальными валиками, лишен традиционного для изделий этого типа ушка.

Находки кельтов меларского типа концентрируются в Волго-Уральском регионе и в Средней Швеции (рис. 3, а, в). Всего известно около 260 кельтов и 1 литейная форма в Волго-Камье, около 100 кельтов в Средней Швеции; 25 кельтов и 24 литейные формы происходят с территорий, расположенных между основными ареалами их распространения (Карелия, Финляндия, Прибалтика, Белоруссия, Центральная Россия)16.

Дискуссия о месте происхождения этого типа изделий ведется уже много десятилетий. Одни исследователи полагают, что он возник в Средней Швеции (А.М. Тальгрен, К.Ф. Мейнандер), другие – что в Среднем Поволжье (А.Х. Халиков, В.С. Патрушев, Е.Н. Черных, С.В. Кузьминых). С.В. Кузьминых считает, что кельты мелар-ского типа возникли в ареале культуры сетчатой керамики, откуда они распространились вплоть до Средней Швеции.

Рассматривая карту распространения кельтов и литейных форм меларского и ананьинско-го типов (рис. 3), можно заметить, что ареалы распространения изделий этих типов совпадают лишь частично. В основном они накладываются друг на друга в Волго-Камском регионе. Зона распространения ананьинских кельтов к западу от Волго-Камья охватывает северные регионы (Карелия, Финляндия, Северная Швеция), а меларских кельтов – более южные. Существует довольно значительная зона, в которой зафиксированы обе категории находок (восточное побережье средней Швеции, прибрежная Финляндия, Карельский перешеек, Приильменье). Находки меларских кельтов связаны с культурой сетчатой керамики на позднем этапе, днепро-двинской, верхнеокской, штрихованной керамики; ананьинских – с позднекаргопольской культурой, лууконсаари и другими культурными группами Cяряисниеми 2.

Ареал распространения кельтов меларского типа и форм для их отливки в западной части совпадает с территорией распространения единичных изделий североевропейской культуры эпохи бронзы. Западное Подвинье, Прибалтика, территория Белоруссии и Северо-Запада России находились в сфере влияния этой культуры начиная с первой половины II тыс. до н.э. С историко-географической точки зрения логичнее предположить, что происхождение найденных здесь меларских кельтов скорее связано с влиянием скандинавского центра их производства, чем волго-камского.

Таковы основные материалы, свидетельствующие о производстве и распространении металлических изделий эпохи бронзы (II – первая половина I тыс. до н.э.) на территории Северо-Запада России. Изучаемый регион расположен между двумя крупными очагами металлопроиз-водства бронзового века (и начала раннего железного века) – Североевропейским (Балтийский регион) и Волго-Камским (Верхнее и Среднее Поволжье). В начале бронзового века (первая треть II тыс. до н.э.) данная территория стала транзитной для распространения изделий сей-минско-турбинского типа в западном направлении. Именно с сейминско-турбинской металлургией можно связать появление традиции литья оловянистой бронзы в среде населения культуры сетчатой керамики Северо-Запада России. Позднее, с середины II тыс. до н.э. до начала I тыс. до н.э., эта зона являлась восточной периферией распространения единичных металлических предметов североевропейского производства.

В конце эпохи бронзы – начале раннего железного века на территориях от Волго-Ка-мья до Скандинавии ситуация в металлопро-изводстве заметно меняется. Многократно возрастает количество находок металлических изделий и форм для их изготовления. Они представлены в основном двумя разновидностями кельтов – меларскими и ананьинскими. На рассматриваемой территории найдены кельты обоих типов. К изделиям, характерным для ананьинской культурно-исторической общности, мы также относим биметаллический однолезвийный кинжал, найденный на Северо-Западе России.

Можно констатировать, что весь период бронзового века на Северо-Западе России без значительных хронологических лакун заполнен находками, связанными с изготовлением и использованием металлических изделий. Эти находки говорят как о наличии местной металлообработки, так и влиянии Волго-Уральского и Скандинавского центров металлопроизводства.

Выражаю сердечную благодарность В.С. Бочкареву за консультации и помощь в работе, С.В. Хаврину за определение химического состава металла, В.С. Кулешову за выполнение рисунка находок.

Список литературы Металлические изделия эпохи бронзы на Северо-Западе России

- Гурина Н.Н. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР. Материалы и исследования по археологии. №87. М. Л., 1961.

- Косменко М.Г. Бронзовый век//Археология Карелии. Петрозаводск, 1996. С. 185-215;

- Воронин К.В. К вопросу о происхождении и развитии культуры с сетчатой керамикой бронзового века//Тверской археологический сборник. №3. Тверь, 1998. С. 308-323;

- Lavento M. Textile ceramics in Finland and on the Karelian Istmus. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja. №109. Helsinki, 2001.

- Юшкова М.А. Раскопки поселения эпохи раннего металла Шкурина Гора в 2002 г.//Ладога -первая столица Руси. 1250 лет непрерывной жизни. Седьмые чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2003. С.12-26.

- Ошибкина С.В. О находках сейминского времени в Восточном Прионежье//Краткие сообщения истории археологии. №179. 1984. С.23-29;

- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии. М., 1989;

- Ikäheimo J. Arkeologisista tutkimuksista alisessa Oulujokilaaksossa 1995 2000. Arkeologia suomessa -arkeologi I Finlans 1999 2000, Helsinki, 2002. S. 61-78.

- Юнгер Х., Карпелан К. О радиоуглеродных датах Усть-Ветлужского могильника//Российская археология. №4. 2005. С. 112;

- Бочкарев В.С. Металлические топоры кельты Европы эпохи поздней бронзы//Степи Евразии в древности и средневековье. СПб., 2002. С.115-118.

- Jacob Friesen G. Bronzezeitliche Lanzenspitzen Norddeutschlands und Skandinaviens. Hildesheim, 1967. P.164, taf.80-91.

- Vandkilde H. From stone to bronze. The metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark. Jutland Archaeological Society Publications. № XXXII. 1996. P.107-117, 223, 306;

- Szpunar A. Die Beile in Polen I. Prehistorische bronzefunde. IX, 16. 1987.

- Tallgren A. M. Neues über russische Archäologie//Anzeiger der Finnisch-Ugrischen forschungen. Helsingfors, 1925. S. 18-19, abb. 8.

- Черных Е.Н. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. М., 1976. C. 115. Табл. XXXIV.

- Tallgren А.M. The Arctic Bronze Age in Europe//Eurasia Septentrionalis Antiqua. XI. Helsinki, 1937. P. 2-46;

- Meinander C.F. Die Bronzezeit in Finnland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja. №54. Helsinki, 1954;

- Huure M. Suomussalmen varhaista matallikautta//Suomen Museo, 1981. 1982. S. 11-30;

- Жульников А.М. Западное Беломорье в эпоху раннего железа: динамика межкультурного взаимодействия//Российская археология. № 4. 2008. С.34-42.

- Meinander C.F. Dåvits. En essä om förromersk järnålder//Finskt museum, 1969. S. 27-69;

- Huure M. Suomussalmen … S. 11-30;

- Huure M. Kainuu from the Stone Age to the Bronze age. Finds and Cultural Connections//Fenno Ugri et Slavi. 1983. ISKOS. № 4. 1984. P.42-50.

- Кузьминых С.В., Чижевский А.А. Ананьинский мир: взгляд на современное состояние проблемы//У истоков археологии Волго-Камья (к 150-летию Ананьинского могильника). Елабуга, 2009.

- Платонова Н.И., Щукин М.Б. Странная случайная находка из окрестностей Луги Ленинградской области//Археологические Вести. №7, СПб., 2000. С.178-187.

- Кузьминых С.В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке. М., 1983. C. 127. Табл. LIII: 15.

- Кузьминых С.В. Металлургия Волго Камья … C. 82-85.

- Tallgren А.M. The Arctic Bronze Age … P. 2-46;

- Кузьминых С.В. Меларские кельты Восточной Европы и Фенноскандии (к проблеме одной археологической загадки)//Археологические памятники Среднего Поочья. №3. Рязянь, 1993. С. 61-107;

- Kuzminych S. V. Osteuropäische und Fennoskandische Tüllenbeile des Mälartyps: ein Rätsel der Archäologie//Fennoskandia archaeologica. 1996. № XIII. P. 3-27;

- Baudou E. Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis. Stockholm, 1960.