Металлические пленки и включения на поверхности и в объеме кристаллов алмаза - класс реальных парагенетических минералов-спутников

Автор: Макеев А.Б., Криулина Г.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 6 (198), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты изучения представительных коллекций алмазов из пяти кимберлитовых трубок, расположенных в двух главных российских алмазоносных провинциях - Архангельской и Якутской. В качестве сингенетических минералов-спутников зарегистрированы тридцать три вида металлических пленок, в составе которых присутствуют пятнадцать элементов (в виде самородных металлов и их природных сплавов). Приводятся новые данные о наличии остатков металлических пленок и в объеме кристаллов алмаза. Показано, что распространение металлических пленок на алмазах носит всеобщий характер, так как они обнаружены на алмазах четырех континентов (в Европе, Азии, Южной Америке и Африке). Металлические пленки на плоскогранных и кривогранных природных алмазах, совпадают по морфологи и в некоторых случаях близки по составу с металлическими пленками Fe-Ni-Mn, Cu-Zn на искусственных кристаллах алмаза. Раскрывается механизм природного алмазообразования - рост из раствора в расплаве металлов. Делается вывод о том, что самородные металлы, их сплавы и интерметаллиды - это реальный класс парагенетических минералов-спутников алмаза.

Алмаз, металлические пленки и включения, архангельская провинция, якутская провинция

Короткий адрес: https://sciup.org/149129034

IDR: 149129034

Текст научной статьи Металлические пленки и включения на поверхности и в объеме кристаллов алмаза - класс реальных парагенетических минералов-спутников

С момента первого открытия металлических пленок на кристаллах алмазах прошло уже четырнадцать лет. Что изменилось за эти годы, что нужно было сделать дополнительно, чтобы получить убедительные доказательства того, что это явление не локальное, а всеобщее, а металлические пленки образовались не в гипергенных условиях, а совместно с алмазом в мантии, т. е. являются его параге-нетическими минералами. Одним из новых доказательств стало обнаружение нами фрагментов металлических пленок внутри кристаллов алмаза.

В процессе изучения коллекции кристаллов алмаза в 1998 г. на тринадцати кристаллах из Южного и Золотокаменного участков проявления Ичетъю (Вольско-Вымская гряда, Средний Тиман) и в современном аллювии р. Косью (Четласский Камень) впервые были обнаружены тонкие металлические пленки 12

[8], состоящие из сплава золота и палладия с необычно высоким (более 40 %) содержанием палладия. На всех этих кристаллах сплав образует устойчивое соединение в виде полуторного интерметаллида (Au2Pd3), ранее покрывавшего весь кристалл пленкой толщиной 0.1 мкм, что подтверждено результатами около четырех десятков микрозондовых анализов и измерений.

При исследовании представительной коллекции из 90 кривогранных алмазов проявления Ичетъю (Средний Тиман) с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6400 с энергодисперсионной приставкой Link, IsIs-300 нами было установлено, что часть из них (от 40 до 100 % на разных участках проявления) покрыта очень тонкими разнообразными по составу металлическими пленками [5—8]. Большая часть этих металлов и интерметал- лидов встречается в природе в самородном виде в различных парагенезисах: в ультрабазитах, кимберлитах, метеоритах, гидротермальных рудах. И то, что они сохранились в течение столь длительного времени в отрицательных формах гранного рельефа на кристаллах алмаза, не вызывает особых вопросов. Многие металлические фазы встречены нами в виде тонких пленок на алмазах впервые. Возможно, они являются недостаточно изученными новыми минеральными видами (Au2Pd3, Cu3Sn, Zn-Mg, Zn-Cr-Mg, Ta, Ti и др.).

Столь позднее открытие металлических пленок на алмазах (в самом конце ХХ века) можно объяснить появлением более совершенной аналитической техники, совмещением электронного микроскопа с энерго -дисперсионным электронным зондом, что позволяет работать с объемными кристаллами, а не с плоскопа- раллельными полированными препаратами.

Поиски металлических пленок на алмазах из других месторождений были продолжены на кристаллах из коренных и россыпных месторождений России, Бразилии, Анголы, Китая. Часть металлических пленок по составу совпадала с уже найденными на среднетиманских алмазах, другие виды были обнаружены впервые. В настоящее время список металлических пленок и включений приближается к 50 видам.

Все это позволяет продолжать исследования, привлекая дополнительные коллекции алмаза из коренных месторождений с целью расширения географии находок, увеличения количества проанализированных образцов (для статистики и обоснованности выводов). Впервые удалось изучить несколько кристаллов с поверхности и в объеме. Три новых представительные коллекции алмаза изучены в ИГЕМ РАН на ЭМ JSM-5610LV, что позволило провести сравнительный анализ результатов для двух провинций.

Геологическое строение Архангельской (ААП) и Якутской (ЯАП) алмазоносных провинций, строение кимберлитовых трубок, а также особенности морфологии и физических свойств архангельских и якутских кристаллов алмаза неоднократно обсуждались в литературе [1—4, 9, 14], что позволяет нам сосредоточиться на изложении результатов настоящего исследования.

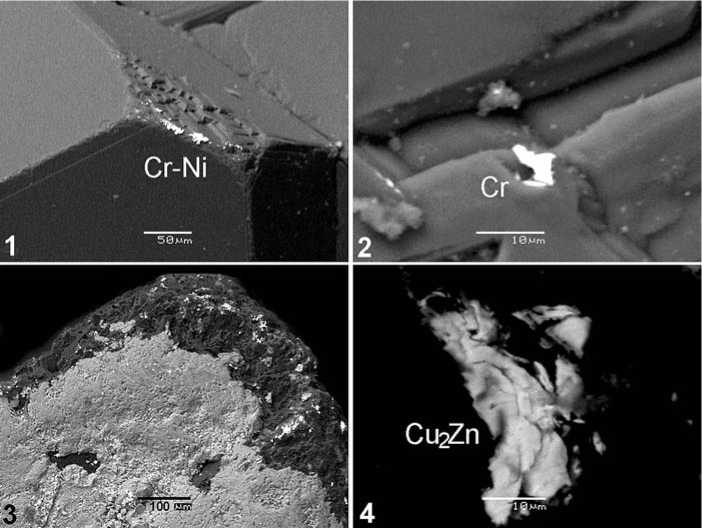

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения поверхностей кристаллов алмаза из тр. Архангельская с фрагментами пленок и включений самородных металлов: 1 — алмаз № 197, пленка хром-никелевого сплава, 2 — алмаз № 163, пленка хрома; из тр. Снегурочка: 3 — алмаз № 25-11, фрагменты пленки хром-никелевого сплава (яркие белые пятна) под доломитовой (светло-серой) толстой (10—20 мкм) оболочкой, 4 — алмаз № 41-01, пленка природной латуни (Cu 2 Zn)

Электронно-микроскопические исследования кристаллов алмаза из трех кимберлитовых трубок ААП (им. Ломоносова, Архангельская и Снегурочка) и двух трубок ЯАП (Интернациональная и им. XXIII партсъезда), отобранных из керна разведочных скважин с глубины не менее 70 м, позволили обнаружить в режиме «Compo» на поверхностях граней кристаллов остатки тонких металлических пленок (рис. 1) тридцати трех видов, в составе которых выявлены 15 элементов — металлы и их природные сплавы. В энергодисперсионных спектрах присутствует углерод из алмазной подложки. Так как металлические пленки очень тонкие (0.1—1.0 мкм), они прозрачны и не видны под оптическим микроскопом даже при больших увеличениях. Сквозными видами металлических пленок, которые встречаются в обеих провинциях, являются пленки на основе металлов группы железа (Fe, Cr, Ni, Mn), а также Ag, Cu, Zn, Sn, Ti. Химический состав пленок на кристаллах алмаза Архангельской провинции бо- „ лее разнообразен (28 видов), чем • в Якутской провинции (18 ви- / дов). Только в Архангельской / провинции встречаются сле- / дующие 15 видов метал- / лических пленок: Al-Cu- / Fe, Cu3Zn2, Cu-Zn, Cu- /О Sn-Pb, Pb, Pb-Sn, Sn- / Pb, Fe-Zn, Fe-Cu, У

Fe-Cr-Ni, Cr-Fe- ---:--------

Cu-Ni, Ni-Al, Ni- CP

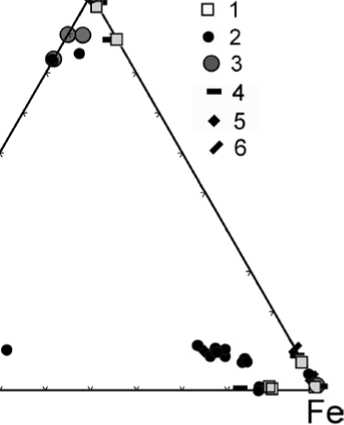

Fe, Cr-Ti, Cr-Ni, только здесь присутствуют пленки на основе свинца и алюминия. Для Якутской провинции типоморфны шесть видов пленок: Cu5Au3Ag, Cu-Zn-Sn-Cr, Zn-Mg, Cr-Zn-Mg, Fe-Ti, W-Ni-Mo, и только здесь присутствуют пленки с золотом, магнием, вольфрамом и молибденом. В обеих провинциях наиболее широко распространены пленки трех самородных металлов: хрома, никеля и железа, фигуративные точки составов которых образуют характерные поля на треугольнике (рис. 2). Химические составы пленок металлов группы железа и их распространение близки у кристаллов алмаза из трубок Ломоносовская

Ni

Рис. 2. Фигуративные точки составов (мас.%) металлических пленок группы железа (Fe-Ni-Cr) на кристаллах алмаза из трубок:

1 — им. Ломоносова, 2 — Архангельская, 3 — Снегурочка (ААП); 4 — им. XXIII съезда КПСС, 5 — Интернациональная (ЯАП); 6 — на полировках в объеме кристаллов (ААП)

и им. XXIII партсъезда, фигуративные точки которых прилегают к стороне треугольника Fe—Ni, а также Снегурочка и Интернациональная, которые представлены сплавами на основе Cr — Ni. Для кристаллов алмаза из тр. Архангельская характерен более широкий изоморфизм составов металлических пленок на основе элементов группы железа.

На 16 кристаллах алмаза из трубки им. Ломоносова были обнаружены металлические пленки 16 видов, в состав которых входят следующие металлы: Ag (Ag2S), Cu (CuS), Pb (PbS), Zn, Fe, Cr, Ni, Ti, и сплавы Сu3Zn2, Cu-Zn, Sn-Pb, Sn-Pb-Fe, Fe-Ni, Fe-Cr, Fe-Cu, Ni-Fe [7]. Наибольшим распространением пользуются самородное железо, сплавы на основе железа и металлы группы железа (~50 %), вторую по-

Т а б л и ц а 1

Нормированный химический состав металлических пленок на алмазах трубки Архангельская, мае. %

|

Элемент |

163-2 |

163-3 |

165-1 |

182-3 |

182-4 |

183 |

197-2 |

197-3 |

209-2 |

211-3 |

|

Al |

- |

90.22 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Cr |

100.0 |

- |

100.0 |

10.98 |

49.48 |

- |

48.07 |

17.10 |

- |

14.94 |

|

Fe |

- |

2.19 |

- |

6.04 |

23.24 |

95.55 |

- |

- |

2.53 |

76.92 |

|

Ni |

- |

- |

- |

82.98 |

8.48 |

4.45 |

51.93 |

82.90 |

97.47 |

8.14 |

|

Cu |

- |

7.59 |

- |

0.00 |

18.80 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

О к о н ч а н и е |

m а б л . 1 |

|||||||||

|

Элемент |

204-2 |

215-3 |

217-3 |

219-3 |

221-3 |

221-4 |

222-2 |

222-3 |

1795 |

1798 |

|

Al |

- |

- |

2.33 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Cr |

17.18 |

65.27 |

- |

17.60 |

11.45 |

12.15 |

16.62 |

15.74 |

- |

- |

|

Ti |

- |

34.73 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Mn |

1.76 |

- |

- |

- |

- |

- |

1.46 |

1.51 |

- |

- |

|

Fe |

67.96 |

- |

- |

73.97 |

88.55 |

87.85 |

72.25 |

73.87 |

96.93 |

89.64 |

|

Ni |

13.10 |

- |

97.67 |

8.43 |

- |

- |

9.67 |

8.89 |

3.07 |

10.36 |

Примечание. Цифры в головках табл. 1—3 — номера образцов. Анализы пленок обр. 1795 и 1798 выполнены на полированной поверхности в объеме кристаллов алмаза. Все анализы пронормированы до 100 %.

Т а б л и ц а 2 Нормированный химический состав металлических пленок на алмазах трубки Снегурочка, мас. %

|

Элемент |

14-01-2 |

14-02-3 |

24-01-2 |

24-01-3 |

24-19-3 |

25-11-2 |

41-01-2 |

14-02-4 |

24-07-2 |

|

Fe |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6.81 |

- |

|

Cr |

- |

- |

- |

- |

3.18 |

- |

- |

- |

100.0 |

|

Cu |

65.41 |

63.65 |

63.57 |

65.65 |

73.43 |

79.03 |

65.04 |

- |

- |

|

Zn |

34.59 |

36.35 |

36.43 |

34.35 |

19.53 |

20.97 |

34.96 |

93.19 |

- |

|

Sn |

- |

- |

- |

- |

3.86 |

- |

- |

- О к о н ч а н и |

- е m а б л . 2 |

|

Элемент |

25-16-2 |

25-11-2 |

25-11-3 |

25-11-4 |

25-11-5 |

30-2 |

24-19-2 |

32-01-2 |

36-01-3 |

|

Fe |

- |

4.19 |

- |

- |

2.66 |

0.98 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

|

Ni |

- |

89.08 |

17.28 |

10.14 |

18.74 |

99.02 |

- |

- |

- |

|

Cr |

100.0 |

6.72 |

82.72 |

89.86 |

78.60 |

- |

- |

- |

- |

Т а б л и ц а 3

Нормированный химический состав металлических пленок на кристаллах алмаза тр. Интернациональная, мас. %

Мы изучили 30 октаэдрических кристаллов алмаза из кимберлитовой трубки Интернациональная и 14

установили, что на 13 кристаллах в небольших (5—30 мкм) фрагментах сохранились остатки самых устойчивых металлических пленок восьми видов: Cr, Ni, Fe, Cr-Ni, Fe-Ti, Fe-Ni, Fe-Cr-Ni-Mn, Zn-Mg (табл. 3). Чаще всего встречаются Cr (50 %), Cr-Ni (15 %) и Ni (15 %). Ранее нами были изучены 10 кристаллов алмаза из трубки им. XXIII съезда КПСС, на семи из них обнаружены пленки самородных металлов и их сплавов [7]. В их составах присутствуют 13 металлов, которые образуют пленки 15 видов: Fe, Ni, Ti, Zn, Ag(Ag2S), Cu, Cu5Au3Ag, Cu-Zn, W-Ni(Mo), Fe-Ni, Fe-Cr, Fe-Sn, Cr-Zn-Mg, Zn-Mg, Zn-Mg-Cr. Наибольшим распространением пользуются Zn-Mg-Cr (30 %), Fe (21 %), Ti (13 %), Ni (10 %).

Анализ металлов и сплавов в пленках часто показывает незначительное содержание кислорода, т. е. самородные металлы слабо окислены, что свидетельствует о низкой активности кислорода в кимберлитовом и высокой в последующем экзогенном процессах. Конечным продуктом окисления и изменения металлических пленок могут быть карбонаты, фосфаты, хлориды, сульфаты, оксиды, шпинели экзотического состава (хром-магнетиты с высоким содержанием никеля, меди и цинка). В экзогенных условиях растворимые соли металлов могут без следов удаляться с поверхности кристаллов алмаза. Неблагоприятным фактором обнаружения металлических пленок на кристаллах алмаза является известное обстоятельство — необходимость обработки кристаллов в концентрированных кислотах и щелочах. При этом с поверхности «сырых» природных кристаллов алмаза смываются не только примазки глинистых, карбонатных, оксидных и других пленок, но и сингенетические минералы и металлические пленки. Поэтому для исследования видового состава пленок наиболее

подходящими объектами являются кристаллы алмаза до их очистки в кислотах и щелочах.

Некоторые кристаллы алмаза из коллекции тр. Снегурочка покрыты тонкой доломитовой пленкой, образовавшейся на алмазе уже в кимберлитовом процессе, при этом доломит перекрывает металлические пленки на алмазе (рис. 1, 3 ). Этот факт свидетельствует об образовании металлических пленок на алмазе значительно раньше, т. е. в мантии. Из литературных источников известно, что внутри кристаллов алмаза и ранее находили включения самородных металлов и их сплавов: Fe, Cr, Ni, Cu, Au, Ag, Au-Ag, Ti, Pb, Zn, Fe-Ni, Fe-Cr, Fe-Cr-Ni, Cu-Zn [2, 10 и многие другие]. Нам впервые удалось наблюдать захороненные металлические пленки самородных металлов толщиной 5—20 мкм (рис. 3) на приполиро-ванных препаратах тех же кристаллов алмаза из трубки Архангельская, на которых на поверхности граней сохранились остатки пленок того же состава (Fe-Ni, Fe, Cr). Фрагменты

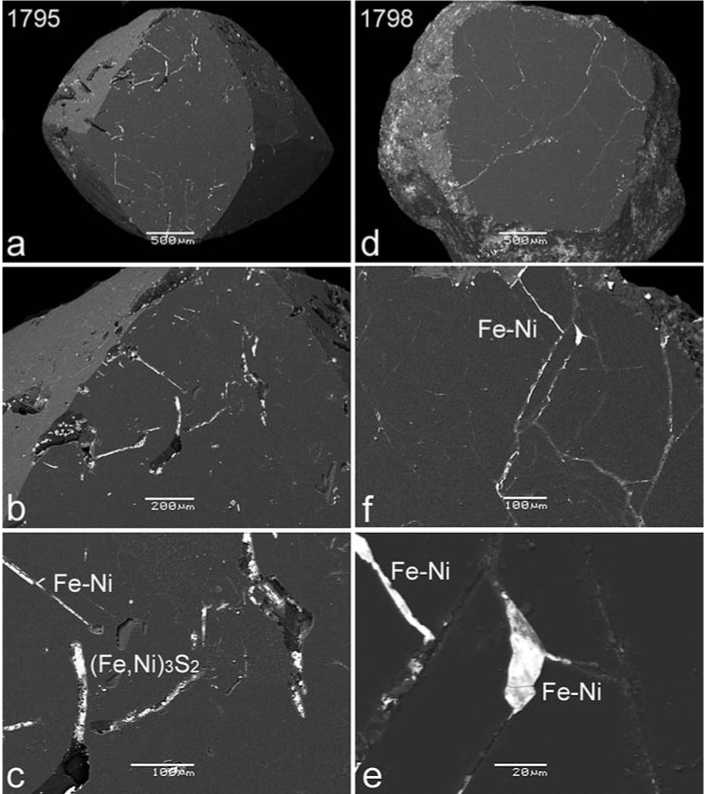

Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения (последовательное увеличение, режим Compo) приполированных кристаллов алмаза из тр. Архангельская с включениями металлических пленок Fe-Ni состава: a—c — тетрагексаэдроид № 1795, d—e — кубоид № 1798. Размеры фрагментов металлических пленок: толщина 5—20, длина 200—800 мкм

пленок длиной от 0.20 до 0.80 мм располагаются закономерно, декорируя границы блоков и отдельные зоны роста кристаллов, которые были визуализированы с помощью катодолюминесценции. Последний факт становится убедительным доказательством того, что металлические пленки самородных металлов образуются в мантии, где они являются истинными сингенетическими минералами-спутниками алмаза. Сравнение химического состава чугунной планшайбы, на которой проводилась приполировка образцов, с составом включений, найденных внутри алмаза, позволило исключить загрязнение в процессе изготовления препаратов.

Привлекает внимание большое сходство механизмов природного и искусственного синтеза алмаза с участием металлов [11—13]. В обоих случаях металл выступает в качествах катализатора, растворителя углерода, жидкой среды синтеза. Впервые эту идею об образовании природных алмазов в мантии при участии самородных металлов выска- зали R. H. Wentorf и H. P. Bovenkerk [15], однако в то время у них не было ни малейших доказательств. Возможный механизм роста алмаза с участием металлов обсуждался нами в ряде опубликованных работах [5—8].

Современные экспериментаторы протестировали всевозможные среды, моделируя природные условия алмазообразования. Они установили, что растворимость углерода ничтожна в силикатных и сульфидных расплавах [11] и, наоборот, высока в карбонатных и смешанных силикатно - карбонтно - солево-угле -родных системах. Эти же компоненты и минералы являются наиболее распространенными включениями в алмазах. Известно, что даже твердые металлы при высоких термобарических параметрах [12] могут вступать в реакцию с алмазом и перемещаться в его объеме. Происходит «самоочищение» природных алмазов от металлических включений. Рассчитаны скорость и время процесса самоочищения, которое, по данным И. И. Федорова с соавторами [12], сопоставима со временем нахождения кристаллов алмаза в мантии. То есть для полного самоочищения им необходимо время от нескольких миллионов до миллиарда лет. Ко всем другим типам включений алмаз инертен, поэтому они хорошо сохраняются и часто встречаются в его кристаллах.

На природных и искусственных кристаллах алмаза сохраняются следы взаимодействия алмаз—металл в виде каверн и остатков металлических пленок. Металлические пленки и включения образовались с алмазом в едином процессе и, следовательно, являются его сингенетическими минералами.

Выводы

По результатам исследования представительных коллекций алмаза из пяти кимберлитовых трубок ЯАП и ААП в качестве сингенетических минералов зарегистрированы 33 вида металлических пленок, в составе которых присутствуют 15 элементов (в виде самородных металлов и их природных сплавов). Вероятно, количество видов возрастет при исследовании новых коллекций алмаза. Многие металлические пленки с экзотическим составом, возможно, являются новыми минеральными фазами, пока не открытыми в силу недостаточности материала для их полного исследования.

Кроме самородных металлов в виде пленок и примазок на алмазах обнаружены некоторые силикаты, карбонаты, алюмосульфатофосфаты, сульфиды и оксиды. Весьма ве- роятно, что это измененные за многие миллионы лет (например, окисленные) бывшие металлические пленки. Значительно расширена география находок, доказано, что пленки на кристаллах алмаза образуются не в россыпях, а существуют на них уже в кимберлитовых трубках. Получены новые данные о наличии остатков металлических пленок в объеме кристаллов алмаза. Стало ясно, что распространение металлических пленок на алмазах носит всеобщий характер, так как к настоящему времени остатки пленок обнаружены на алмазах четырех континентов (в Европе, Азии, Южной Америке и Африке).

Обнаружение пленок самородных металлов на природных алмазах и в их объеме позволяет сформулировать несколько очень важных генетических выводов и следствий. Металлические пленки на плоскогранных и кривогранных природных алмазах, совпадают по морфологии и в некоторых случаях близки по составу (Fe-Ni-Mn, Cu-Zn) с металлическими пленками на искусственных кристаллах алмаза. Этот факт раскрывает механизм природного ал-мазообразования — рост из раствора в расплаве металлов: углерод (С, CnH2n+2, CO, СО2) ^ Ме ^ алмаз. При изменении равновесных Р-Т условий растворение алмазов также происходит через металлические мембраны: алмаз ^ Ме ^ углерод (С, CnH2n+2, CO, СО2).

Самородные металлы, их сплавы и интерметаллиды — это реальный класс парагенетических минералов алмаза. Фрагментарность покрытия и следы превращений металлических пленок в другие минеральные формы свидетельствуют об агрессивности среды (Cl, Br, S, O, P и др.), в которой происходила транспортировка алмазов от мест их образования в мантии к земной поверхности, поэтому часть пленок, особенно на гладкогранных кристаллах, могла быть уничтожена.

Присутствие металлических пленок на кристаллах природных алмазов, однотипных с пленками на искусственных кристаллах, доказывает схожий механизм природного и техногенного роста и растворения алмазов, поэтому химические составы природных металлических мембран могут быть использованы для создания новых рецептур шихты для синтеза искусственных алмазов, в том числе крупных.

Авторы искренне признательны специалистам аналитикам: Н. В. Трубкину и В. Н. Филиппову за помощь в микрозондовых исследованиях, академикам РАН А. А. Маракушеву и Н П. Юшкину, академикам РАЕН В. К. Гаранину и И. Н. Кигаю, и многим другим коллегам за плодотворное обсуждение результатов исследований, а также руководству Геологического факультета МГУ и ЦНИГРИ за возможность исследования коллекций алмаза.

Список литературы Металлические пленки и включения на поверхности и в объеме кристаллов алмаза - класс реальных парагенетических минералов-спутников

- Архангельская алмазоносная провинция (геология, петрография, геохимия и минералогия) / Под ред. О. А. Богатикова. М.: Изд-во МГУ, 1999. 524 с.

- Гаранин В. К., Кудрявцева Г. П., Марфунин А. С., Михайличенко О. А. Включения в алмазе и алмазоносные породы. М.: Изд-во МГУ, 1991. 240 с.

- Захарченко О. Д., Махин А. И., Хачатрян Г. К. Атлас типоморфных свойств алмазов Восточно-Европейской платформы (месторождение им. М. В. Ломоносова). М.: ЦНИГРИ, 2002. 104 с.

- Зинчук Н. Н., Коптиль В. И. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы. М.: Недра-Бизнесцентр, 2003. 603 с.

- Макеев А. Б. Интервью с алмазом - новая гипотеза образования природных алмазов // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2000. № 4. С. 25-30.