Металлические приклады святилища восточного варианта пахомовской культуры

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Ефремова Наталья Сергеевна, Дураков Игорь Альбертович, Ненахов Дмитрий Алексеевич, Бобин Дмитрий Николаевич

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена всестороннему анализу коллекции металлических (бронзовых) предметов и связанных с ней находок, относящихся к бронзолитейному производству. Анализируемые материалы были получены при исследовании ритуальных комплексов восточного варианта пахомовской культуры, выявленных на памятнике Тартас-1 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.). На сакральной территории обнаружены два кельта, два копья и специфический наконечник стрелы. Контекст находок позволяет интерпретировать их как приклады, принесенные в жертву при отправлении обрядовой деятельности на святилище. Изделия найдены в нескольких культовых сооружениях, на разных участках ритуального объекта. Облик предметов свидетельствует об их специфическом ритуальном изготовлении и использовании: либо на изделиях сохранились литники, либо они не имеют следов использования, либо преднамеренно приведены в негодность. Кроме того, прослеживается явная связь между найденными в культовых сооружениях бронзовыми изделиями и инвентарем, связанным с их изготовлением, а также устройствами для плавки металла: фрагментами литейных форм и тиглей, комками ошлакованной глины, обломками свода плавильной печи и теплотехническими сооружениями. Помещение бронзовых вещей в культовые сооружения в качестве жертвенных приношений свидетельствует о неоднозначном отношении носителей пахомовской культуры к процессу металлопроизводства в целом. Обширный круг аналогий как бронзовым предметам, так и ритуалу их жертвоприношения может свидетельствовать о распространении сходных аспектов мировоззрения на территории Сибири в широком хронологическом диапазоне, устойчивости базовых обрядовых элементов и возможной преемственности отдельных идеологических взглядов в процессе этнокультурных взаимодействий.

Ритуальный комплекс, жертвоприношение, бронзолитейное производство, кельт, наконечник копья, пахомовская культура, мировоззрение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145639

IDR: 145145639 | УДК: 903.26 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.493-500

Текст научной статьи Металлические приклады святилища восточного варианта пахомовской культуры

Древние святилища как вид археологических источников вызывают по стоянный пристальный интерес. Их выявление связано с определенными затруднениями, объясняющимися сложностью распознания таких объектов. Как правило, культовый характер их вместе с полученным инвентарем не всегда очевиден.

Накопленный к настоящему времени опыт исследования культовых объектов (как ранних, так и существовавших в этнографическое время) показал, что одним из постоянно присутствующих признаков святилища являются крупные и очевидно ценные металлические предметы, оставленные на его территории в качестве жертвоприношения-приклада [Корочкова, Стефанов, 2010, 2013; Молодин, Бобров, Равушкин, 1980].

Выявленный в 2012 г. на территории многослойного памятника Тартас-1 культовый комплекс пахомовской культуры в полной мере обладает этим признаком. По мере исследования его площади была обнаружена серия бронзовых предметов, включающих два наконечника копья, два кельта, наконечник стрелы [Молодин и др., 2012, с. 231– 235, рис. 2, 1 , 2 ; 2013, с. 266–267]. Данная статья посвящена анализу этой специфической коллекции.

Характеристика источников и их осмысление

Наконечники копий . Найдено два экземпляра. Первый из них выявлен в составе инвентаря ритуального комплекса № 1, расположенного на юго-во сточном краю занятого памятником Тартас-1 мыса второй надпойменной террасы правого берега р. Тартас. Копье находилось выше уровня материка, в скоплении фрагментов керамики пахомовской культуры и обожженных ко стей, среди которых идентифицированы ребра, запястные кости и фрагменты нижних челюстей не менее чем от двух коров; астрагал, зубы, пяточная кость, обломок таза и зубы нижних челюстей как минимум двух лошадей. Здесь же найдены вторая фаланга и запястная кость лося, а также зуб и фрагмент таза козы (видовые определения выполнены канд. биол. наук С.К. Васильевым, за что авторы выражают ему искреннюю благодарность).

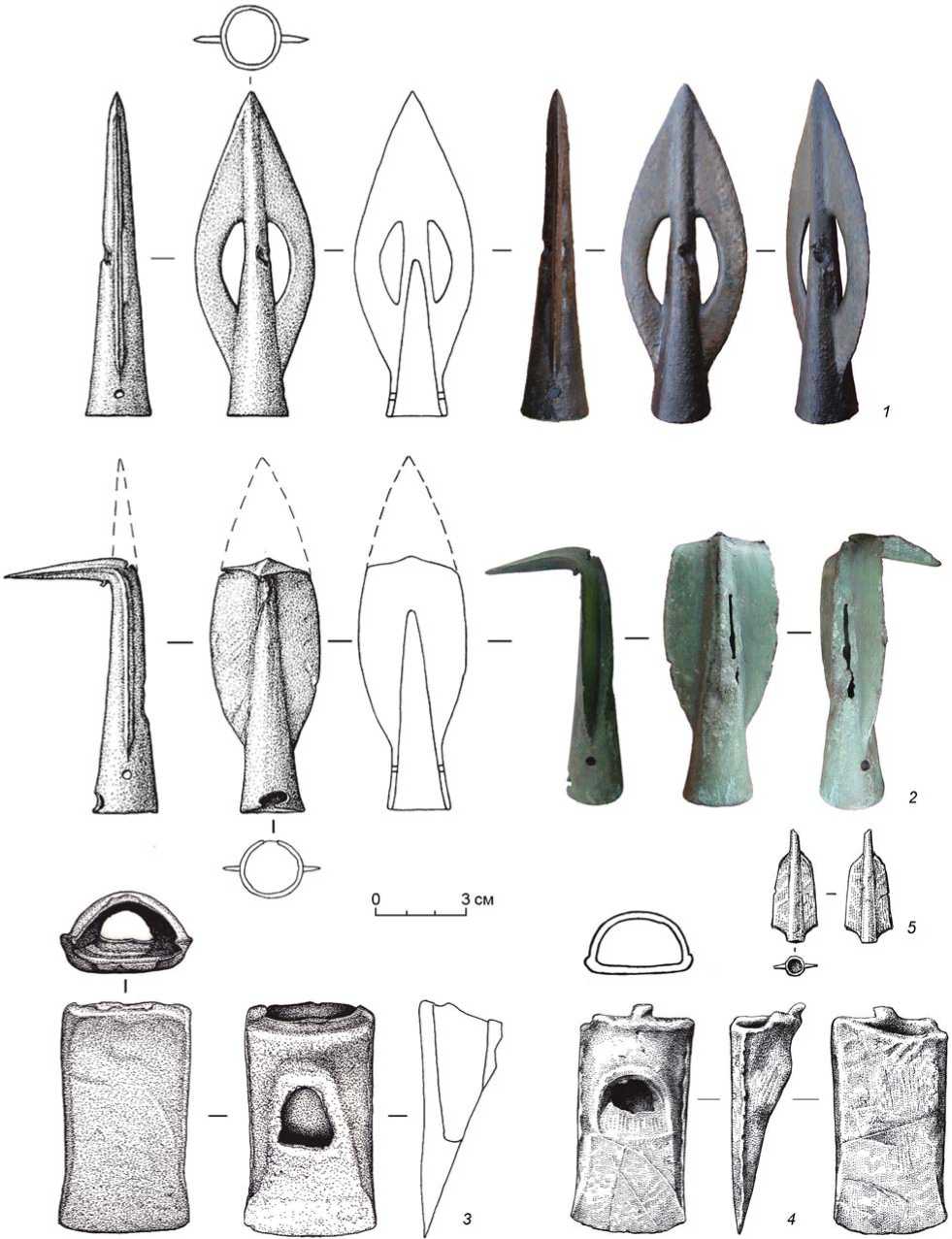

Копье имеет лавролистное перо с сегментовидными прорезями и короткую втулку (см. рисунок , 1 ). Общая длина наконечника 11 см, из них 9,5 см приходится на перо и 1,5 см на втулку, ее диаметр 2,1 см. Максимальное расширение пера достигает 4,1 см. Края его лопастей имеют следы механической заточки. На втулке прослеживается два круглых отверстия для крепления древка. Судя по литейному шву, изделие отлито в двустворчатой форме со вставным стержнем-сердечником. В средней части стержня пера прослеживается литейный брак в виде небольшой газовой раковины.

Наконечники копий с прорезным пером в эпоху поздней бронзы встречаются на очень широкой территории, включающей Восточную Европу, Причерноморье, Кавказ, Поволжье и Приуралье, Северный Казахстан и Сибирь [Тихонов, 1960, с. 34–36; Бочкарев, Тутаева, 2019; Тутаева, 2016]. Наибольшая их концентрация фиксируется в Восточной Европе и Волго-Уральском регионе. Как правило, исследователи датируют их третьей четвертью II тыс. до н.э. [Бочкарев, Тутаева, 2019, с. 176–180] или шире, в пределах второй половины II – начала I тыс. до н.э. [Дягтярева и др., 2019, с. 32].

В Западной Сибири, кроме прорезных наконечников, известны находки двух литейных форм для их изготовления. Одна из них найдена в культурном слое поселения Еловка [Членова, 1970, табл. II, 14 ]. Вторая происходит из случайных сборов на территории р. Пышма Ялуторовского р-на Тюменской обл. [Чикунова, 2020, с. 29–34, рис. 1–3].

Неясным о стается назначение прорезей пера у таких копий. А.Х. Халиков на основании находок ананьинских копий с остатками вставленных в прорези кожаных ремней считал, что они использовались для крепления наконечников к древкам копий [1977, с. 185]. В.С. Бочкарев полагает, что отверстия были нужны для закрепления подвесок, шнуров, лент, бунчуков или кистей [2004, с. 407]. Исходя из этого предположения, данные изделия воспринимались, скорее, как символическое или церемониальное оружие: навершия, «командирские копья» или штандарты [Тутаева, 2016, с. 181; Бочкарев, Тутаева, 2018, с. 63–64]. Появление такого наконечника на территории святилища, к тому же в ритуально-жертвенном комплексе, является дополнительным аргументом к последнему предположению.

Бронзовые изделия с культового комплекса эпохи поздней бронзы памятника Тартас-1.

1, 2 – наконечники копий; 3, 4 – кельты; 5 – бронзовый наконечник стрелы.

Второе копье зафиксировано в одном из самых крупных культовых сооружений святилища – ритуальном комплексе № 2. Это строение представляло собой каркасно-столбовую наземную конструкцию подпрямоугольной формы размером 15 × 10 м и общей площадью ок. 150 м2. Внутри конструкции, а также за ее пределами, вероятно, вплотную примыкая к стене, располагалась серия ритуальных ям. Они содержали обломки костей животных, чешую и кости рыбы, фрагменты раздавленных сосудов пахомовской культуры, а также, в одном случае, фрагменты тазовых костей человека. Особенностью этого комплекса являются обломки трех тиглей и глиняной литейной формы (см.: [Моло-дин и др., 2020]).

Наконечник копья найден в западной части строения в вертикальном положении, втулкой вверх. Изделие повреждено, острие пера намеренно согнуто. В месте сгиба прослеживаются следы трех сильных ударов массивным рубящим орудием. В первоначальном виде копье имело лавролистное перо с круглым стержнем и короткой втулкой (см. рисунок , 2 ). Общая длина изделия достигала 14 см, из них на перо приходится 11,5 см, на втулку – 2,5 см. Максимальная ширина пера – 3,7 см. Диаметр внешнего края втулки – 2 см, ее глубина – 6,9 см. На втулке находятся два круглых отверстия для крепления древка. Копье отлито в двухсторонней литейной форме со вставным сердечником и имеет недоливы по центру пера и на краю втулки. Недоливы, видимо, вызваны смещением или деформацией стержня-сердечника. Близкие по форме изделия встречаются в культурах периода поздней бронзы – переходного от бронзы к раннему железному веку времени Евразии (см., напр.: [Бадер, Попова, 1987, с. 134; Грязнов, 1992, табл. 69, 41 ; Андреева, 1987, рис. 142, 1 ]).

Кельты. Найдено два экземпляра. Первый из них был обнаружен в культурном слое ритуального комплекса № 3, который представлял собой каркасно-столбовую конструкцию, состоящую из двух ориентированных по линии СВ – ЮЗ параллельных рядов столбовых ям, между которыми обнаружена большая жертвенная яма (№ 681). В заполнении найдены обожженные зубы и ребра коровы, шейный позвонок и пяточная кость лошади, фрагменты технической керамики и две шаровидные известняковые конкреции. Кельт находился у юго-западной стенки ямы на уровне материка, практически по центру конструкции № 3.

Изделие относится к типу асимметричных кельтов-тесел со сквозной втулкой (т.н. «пещерка») (см. рисунок , 3 ). Имеет полуовальную в сечении втулку, практически прямоугольный, слегка расширяющийся к лезвию фас и четко выраженный асим-496

метричный профиль. Размеры втулки по внешнему краю 4,4 × 3 см, глубина – 4,3 см. Максимальная высота на лицевой стороне 8,05 см, минимальная с оборотной стороны – 7,70 см, ширина лезвия – 4,6 см. По внешнему краю втулки прослеживается рельефный валик, край лицевой стороны гладкий. «Пещерка» арочного типа, верхний край оформлен рельефным валиком. Ее вертикальный показатель – 1,9 см, ширина у основания – 1,8 см. По устью втулки прослеживаются следы от двух литников вытянутой щелевидной формы. Заливка металла в форму при изготовлении кельта осуществлялась через двухканальную литниковую систему с рассекателем потока металла. На боковых сторонах прослеживаются выраженные литейные швы.

Второй кельт обнаружен в слое святилища, на глубине 0,15 м от современной дневной поверх-но сти (см. рисунок , 4 ). Его также следует отнести к асимметричным кельтам-теслам со сквозной втулкой. Высота кельта с лицевой стороны составляет 7,1 см, с оборотной – 7,8 см. В области устья втулки отмечается небольшой недолив. Прямоугольная форма фаски слегка сужается к лезвию. Ширина кельта у края втулки – 3,9 см, у лезвия – 3,7 см. Втулка имеет полукруглую форму, лезвие слегка округлое. Размеры втулки – 3,9 × 2,4 см, глубина – 3,9 см. Толщина стенок втулки колеблется от 0,45 до 0,5 см. Устье втулки выражено небольшим рельефным валиком. Со стороны «пещерки» зафиксирован литниковый канал. Параметры изделия: высота – 0,6 см, ширина – 0,8 см, толщина – 0,4 см. «Пещерка» арочного типа, верхний край ее оформлен рельефным валиком (вертикальный показатель – 2 см, ширина у основания – 2,7 см). Со стороны фаски читается рельефная орнаментальная композиция. От устья втулки спускаются два вписанных друг в друга треугольника.

Оба кельта отлиты в двухсторонних глиняных литейных формах, состоящих из двух створок и сердечника. Формовка, судя по отпечатку отверстия сквозной втулки, перешедшей на отливку с модели, осуществлена по уже готовому кельту. На обоих изделиях заметен небольшой перекос створок вдоль плоскости разъема формы. Судя по состоянию лезвийной части обоих орудий, они не подвергались длительной эксплуатации, если вообще использовались в работе. На это же указывают сохранившиеся литники и отсутствие вмятин на устье втулок. Видимо, отливки не были насажены на рукоять, а предназначались для помещения в культовый комплекс в качестве жертвоприношения.

Кельты-тесла со сквозной втулкой («пещеркой») весьма немногочисленны и представляют в основном блок случайных находок. По Ю. С. Гришину, подобные изделия характерны для памятников

Сибири и распространены на территории Минусинской котловины, Алтайского края, Тюменской и Курганской обл. Наиболее ранний для Западной Сибири экземпляр происходит из позднекротовско-го (черноозерского) погр. № 55 могильника Соп-ка-2/5 [Молодин, Гришин, 2019, с. 11–13, рис. 10, 5 ]. Несколько особняком стоят асимметричные кельты с территории Забайкалья [Гришин, 1971, с. 22]. Б.Г. Тихонов относит подобные кельты во вторую группу (подгруппа «А» – кельты-тесла с «пещеркой»). По его наблюдениям, они распространены преимущественно в Зауралье [1960, с. 48].

Непосредственные аналогии тартасским кельтам единичны. Таких предметов известно несколько, и все они датируются в рамках XV–XII вв. до н.э. Для первого кельта ближайшими аналогиями являются два изделия из Минусинской котловины [Гришин, 1971, табл. 11, 5, 6 ], кельт со стоянки Чесноковская пашня (оз. Куяш-Огневское, Багаряк-ский р-н Челябинской обл.) [Тихонов, 1960, с. 111, табл. X, 6 ], а также экземпляр из Казахстана, обнаруженный близ Семипалатинска [Агапов, Дегтярева, Кузьминых, 2012, с. 52, рис. 4, 17 ]. В качестве аналогии можно привести и створку литейной формы, обнаруженную на Медеплавильном комплексе 1 (пос. Атасу I, Центральный Казахстан) [Хаврин, 1999, с. 34, рис. 1, 5 ]. Наиболее близкими аналогиями для второго кельта являются изделие, найденное у с. Брагино в Минусинском крае (хранится в Минусинском региональном краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова, № А 422), и предмет, случайно найденный в Екатеринбурге [Тихонов, 1960, с. 114, табл. XVI, 10].

Бронзовый наконечник стрелы (см. рисунок , 5 ) найден на территории ритуального сооружения № 5, расположенного на юго-западной оконечности занимаемой памятником террасы. Сооружение представляет собой ориентированную длинной осью по линии С – Ю прямоугольную наземную конструкцию размером 15 × 8 м и площадью 120 м2. В культурном слое постройки найдены многочисленные обломки керамики эпохи поздней бронзы, кости животных, фрагменты глиняных литейных форм, кусочки охры. Наконечник обнаружен на уровне материка у южной стенки конструкции. Он относится к типу двухлопастных втульчатых стрел раннескифского облика. Его общая длина достигает 3,5 см. Длина лопастей – 2,5 см, максимальная ширина пера – 1,6 см, диаметр втулки – 0,6 см. В районе конца жала сохранился неотделенный литник в виде круглого вертикального слегка сужающегося канала-стояка. Аналогии таким изделиям известны в материалах предскифского времени Северного Причерноморья и Сибири [Теренож-кин, 1976, с. 133–139, рис. 82, 4 , 97].

К ритуальным «прикладам» относятся и две найденные на территории ритуального сооружения № 5 бронзовые бусины . Они были обнаружены в северной части этой конструкции на краю круглого чашеобразного углубления. Бусины лежали на уровне материка вместе с обломком ребра коровы, перекрытые скоплением фрагментов литейных форм, обломками свода плавильной печи.

Выводы

Таким образом, исследование культовых сооружений памятника Тартас-1 показывает, что перед нами долго функционировавшее и грандиозное по своим масштабам пахомовское святилище, занимающее значительную площадь. Найденные на разных участках и в разных строениях святилища бронзовые предметы часто не имеют следов использования и, видимо, специально изготовлены для проведения обряда. В некоторых случаях на изделиях не удалены литники. Одно из копий согнуто, т.е. специально приведено в негодность, возможно, в целях ритуального «умерщвления» предмета. Следует отметить, что значительная часть бронзовых предметов (прорезной наконечник копья, кельты, наконечник стрелы) относится к формам, распространенным западнее и, видимо, проникли в Барабинскую лесостепь вместе с носителями пахомовской культуры.

Прослеживается явная связь между найденными в культовых сооружениях бронзовыми изделиями и инвентарем, применяемым при обработке металла: фрагментами литейных форм и тиглей, комками ошлакованной глины, обломками свода плавильной печи. Находки бронзолитейных отходов являются характерной чертой культовых мест пахомовской культуры [Труфанов, 1983, с. 66; Молодин и др., 2013, с. 267; Ефремова и др., 2017, с. 317] и явно представляют собой материальное отражение устойчивых элементов обрядовых действий. Видимо, помещение бронзовых вещей в качестве жертвы-приклада в пахо-мовской религиозной практике было связано, прежде всего, с бронзолитейным производством.

Список литературы Металлические приклады святилища восточного варианта пахомовской культуры

- Агапов С.А., Дегтярева А.Д., Кузьминых С.В. Металлопроизводство восточной зоны общности культур валиковой керамики // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2012. - № 3 (18). - С. 44-59.

- Андреева Ж.В. Бронзовый век Дальнего Востока // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. - М.: Наука, 1987. -С. 151-157. - (Археология СССР).

- Бадер О.Н., Попова Т.Б. Поздняковская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. - М.: Наука, 1987. -С. 131-136. - (Археология СССР).

- Бочкарев В.С. О функциональном назначении петель-ушек у наконечников копий эпохи поздней бронзы Восточной Европы и Сибири // Археолог: детектив и мыслитель. - СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. -С. 385-408.

- Бочкарев В.С., Тутаева И.Ж. Об одной группе металлических наконечников копийнаверший эпохи поздней бронзы Северной Евразии // Археология Восточно-Европейской степи. - Саратов: Саратов. гос. ун-т, 2018. - Вып. 14. - С. 40-77.

- Бочкарев В.С., Тутаева И.Ж. Прорезные наконечники копий эпохи поздней бронзы Восточной Европы и сопредельных территорий // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2019. - № 2. - С. 167-222.

- Гришин Ю.С. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы. - М.: Наука, 1971. - 170 с. - (Археология СССР; САП; вып. В3-12).

- Грязнов М.П. Алтай и приалтайская степь // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. - М.: Наука, 1992. - С. 161-177. - (Археология СССР; [т. 10]).

- Дегтярева А.Д., Виноградов Н.Б., Кузьминых С.В., Рассомахин М.А. Металлические изделия алексеевско-саргаринской культуры Среднего и Верхнего Притоболья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2019. - № 4 (47). - С. 28-44.

- Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Васильев С.К., Дураков И.А., Селин Д.В. Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 314-317.

- Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Культовый памятник эпохи бронзы на Шайтанском Озере под Екатеринбургом (по материалам РАскопок 2008 г) // РА. - 2010. -№ 4. - С. 120-129.

- Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Культовый памятник эпохи бронзы на Шайтанском Озере под Екатеринбургом (по материалам раскопок 2009-2010 гг.) // РА. -2013. - № 1. - С. 87-96.

- Молодин В.И., Бобров В.В., Равнушкин В.Н. Айдашинская пещера. - Новосибирск: Наука, 1980. - 208 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. - 223 с.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. XIX. - С. 265-269.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М.А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 231-236.

- Молодин В.И., Селин Д.В., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Ефремова Н.С. Теплотехнические сооружения конца эпохи бронзы в Барабинской лесостепи (восточный вариант пахомовской культуры) // Археология, этнография и антропология Евразии. - Т. 48, № 1. - 2020. - С. 61-71.

- Тереножкин А.И. Киммерийцы. - Киев: Наук. думка, 1976. - 224 с.

- Тихонов Б.Г. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье // Очерки по истории производства в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа. - М., 1960. - С. 5-115. - (МИА; № 90).

- Труфанов А.Я. Жертвенное место Хутор Бор-1 (о культурно-хронологическом своеобразии памятников эпохи поздней бронзы лесного Прииртышья) // Этнокультурные процессы в Западной Сибири. - Томск: Том. гос. ун-т, 1983. - С. 63-76.

- Тутаева И.Ж. Прорезные наконечники копий эпохи поздней бронзы Северного Причерноморья // Актуальная археология 3. Новые интерпретации археологических данных. - СПб.: ИИМК РАН, 2016. - С. 176-183.

- Хаврин С.В. Кельты эпохи поздней бронзы Минусинской котловины // Сообщения Государственного Эрмитажа. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1999. -Вып. LVIII. - С. 32-35.

- Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII-VI вв. до н.э.). - М.: Наука, 1977. - 262 с.

- Чикунова И.Ю. Случайная находка литейной формы эпохи поздней бронзы на р. Пышме // Вести. археологии, антропологии и этнографии. - 2020. - № 2 (49). -С. 29-37.

- Членова Н. Л. Датировка ирменской культуры // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1970. - С. 133-150.