Металлические украшения и другие предметы из металла в святилище Деметры и Коры ("Береговой 4")

Автор: Завойкин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются украшения и другие предметы из металла(бронза, серебро, железо, свинец), найденные в святилище Деметры и Коры-Персефоны («Береговой 4», Таманский полуостров). Украшения (браслеты, перстни,кольца, подвески, бусы) составляют численно небольшую, но наиболее представительную группу металлических вотивных приношений, которая связана по преимуществу (или исключительно) с культовой деятельностью женской части населения,почитавшего здесь богинь плодородия. Возможно, исключением являются железные перстни. Остальные металлические предметы (наконечники стрел, нож, гвозди)не имеют столь определенной гендерной «окраски», но, скорее всего, имеют отношение к «сильной половине» общества. Нельзя исключать вероятности того, что не все из этих предметов в святилище оказались в качестве вотивных даров. Однако то, что аналогичные находки неоднократно фиксируются в погребениях (в качестве предметов магических) и что они не редки в материалах других святилищ, дает возможность рассматривать находки из святилища «Береговой 4» по преимуществу в культовом аспекте. Автор особое внимание обращает на парные находки в некоторых комплексах браслетов, перстней и подвесок в форме миниатюрных сосудов. В этом он усматривает отражение дуалистического культа богинь, Матери и Дочери.

Святилище, деметра, кора, вотивы, культы, металл, украшения, браслеты, перстни, подвески, гвозди, нож, наконечники стрел

Короткий адрес: https://sciup.org/143163974

IDR: 143163974

Текст научной статьи Металлические украшения и другие предметы из металла в святилище Деметры и Коры ("Береговой 4")

Коллекция предметов из металла, найденных при раскопках святилища «Береговой 4», располагающегося на западном берегу Фонталовского п-ова, омываемом водами Керченского пролива, невелика, но довольно разнообразна1. И хотя эти вещи, по-видимому, не так важны для характеристики культов, которые отправлялись здесь с конца VI по середину I в. до н. э., как, например, вотивные терракоты или другие более выразительные находки, представляется, что сам репертуар металлических предметов позволяет выявить некоторые интересные штрихи в культе чтимых здесь божеств, возможно даже неуловимые при анализе других групп материала. В любом случае изучение этой группы находок, хотя бы и объединенных по формальному признаку (материал), необходимо для полноты представлений о святилище2.

Наиболее многочисленную категорию металлических находок в святилище представляют украшения: бронзовые браслеты, перстни, подвески, бусы и про-низки.

Браслеты . В коллекции имеется 4 целых браслета (один из них в древности разломился на пять частей) и обломки еще двух. Пять из них сделаны из круглого в сечении прута (диаметры от 5 х 4 до 7 х 6 мм)3, один (обломок) - из ромбического (7 х 5 мм). Диаметры несомкнутого кольца колеблются между 54 и 71 мм. Немного расширяющиеся окончания браслетов оформлены по-разному: у одного (рис. 1, 4 ), плакированного серебром, отрубленные окончания, обрамленные орнаментированными серебряными обоймами4; у другого (рис. 1, 2 ) окончания чуть скруглены, узкая серебряная обойма лишь у одного из них; у наименьшего по размеру браслета (рис. 1, 3 ) расширенные окончания скруглены; у четвертого браслета (рис. 1, 1 ) окончания оформлены в виде шариков5.

Судя по диаметру браслетов (54, ок. 66, 69, 71 мм), три могли принадлежать женщинам, один – маленькому ребенку.

На Боспоре гладкие бронзовые браслеты с несомкнутыми концами фиксируются, по крайней мере, со втор. пол. VI в. до н. э. (см., например: Гайдукевич , 1959. С. 168. Рис. 2, 4 ). Эта простейшая форма имела хождение вплоть до первых веков н. э. Так, бронзовый браслет «из толстой проволоки с разомкнутыми концами» был найден в некрополе Тиритаки, в могиле 2/1933, датируемой по монете концом II – началом III в. н. э. (Там же. С. 216. Рис. 82, 3 ). В скифских памятниках Северного Причерноморья и Крыма подобные формы «стержневых»

Рис. 1. Береговой 4. Браслеты

1, 3 – бронза; 2, 4 – бронза с серебром браслетов появляются в конце VI – начале V в. до н. э., а большинство простых форм относится к IV в. до н. э. и доживает до следующего столетия (Петренко, 1978. С. 54). Достаточно разнообразно представлены бронзовые браслеты с несомкнутыми концами в погребальных памятниках Синдики, в частности – в некрополе у хут. Рассвет (VI–V вв. до н. э.). А. М. Новичихин выделяет четыре их варианта, в том числе гладкие браслеты с несомкнутыми, иногда утолщенными концами (вариант 3) (Новичихин, 2010. С. 235–237. Рис. 228)6.

Перстни представлены бронзовыми и железными экземплярами, а также шинкой, выполненной из серебра. Бронзовых перстней найдено 4 (плюс щиток с обломками шинки и фрагмент щитка еще от одного). У четырех перстней щитки

Рис. 2. Береговой 4. Перстни и кольца

1–4, 6, 7 – бронза; 5 – серебро; 8–12 – железо имели овальную, сужающуюся к шинке (линзовидную7) форму (рис. 2, 2–4, 7)8, а у одного – очень маленького, но более массивного перстня «птолемеевского типа» (рис. 2, 1) – массивный плоский щиток имел форму правильного, округлого овала (14 х 11 мм).

На четырех (из пяти9) щитках сохранились (в разной степени) следы врезных изображений. Из-за сравнительно плохой сохранности не все они поддаются уверенному определению. Лучше других сохранилось изображение бюста, повернутого влево, на детском перстеньке10 «птолемеевского типа». На голове женщины волосы уложены валиком надо лбом и собраны на затылке в пучок. Лицо показано довольно схематично: крупный нависающий нос, массивный выступающий подбородок. Определить изображение на целом перстне (рис. 2, 4 ) не удается. На склеенном щитке хорошо различимо изображение птицы, ноги которой приходятся на шов разлома, а ниже располагается не поддающийся идентификации предмет (рис. 2, 2 ). Наконец, уже вовсе не поддается «расшифровке» изображение на щитке перстня, тоже склеенного из двух фрагментов (рис. 2, 7 )11. Щитки у двух перстней плоские, придающие им вместе с шинкой форму стремени (рис. 2, 1 , 4 ); у двух других щиток продолжает изгиб тонкой овальной в сечении шинки (рис. 2, 2 , 7 ), что характерно для перстней IV в. до н. э.12

Говоря о формах перстней и хронологических их определениях, стоит сослаться на справедливое замечание Дж. Бордмана, что этот материал с трудом поддается жесткой хронологической классификации (которая, в первую очередь, опирается на стилистические критерии) из-за значительной локальной вариативности и распределение перстней по типам (даже продолженным им самим) иной раз вызывает затруднения. В действительности классификация дает возможность лишь оценить основные тенденции в изменениях форм перстней ( Boardman , 2001. P. 212).

Преобладающие в нашей коллекции формы могут быть отнесены к типам III–IV, VII, по классификации Дж. Бордмана. Такие перстни были в обиходе с середины до конца V в. до н. э. и в следующем столетии (Ibid. P. 212, 214. Pl. 217, III , IV , VII )13. «Птолемеевский тип», согласно его хронологической схеме (Ibid. P. 213, 214 (type XVII), 403), характерен для перстней, вошедших в употребление уже после смерти Александра Великого, и сохраняет свою популярность в III–II вв. до н. э.

О. Я. Неверов предложил собственную классификацию металлических перстней (Неверов, 1986). Весь материал разбит на две группы: перстни-печати с резьбой на щитке и декоративные перстни. Внутри этих двух групп по форме щитка и дужки были выделены основные типы (Там же. С. 17–24). Появление на Боспоре типа перстней с овальным щитком и овальной в сечении «стреме-видной» шинкой датируется автором со втор. пол. V в. до н. э., а наибольшее их распространение приходится на IV в. до н. э. Тип перстней с плоским «листовидным» (иногда ромбовидно-вытянутым) щитком, который следует овалу кольца шинки и выделен лишь расширением в ее верхней части, по мнению О. Я. Неверова, был на Боспоре и в Северном Причерноморье распространен в IV в. до н. э. (Неверов, 1986. С. 21)14. Перстни «птолемеевского типа» О. Я. Неверов выделил в тип VII группы I и датировал их эллинистической эпохой. Основываясь на том, что некоторые из них несут на щитках портретные изображения царей династии Птолемеев, он считает их предметам александрийского импорта (Неверов, 1976; 1986. С. 22; Трейстер, 1982. С. 70–76; 1985. С. 126 сл.; Коровина, 1987. С. 140–145).

Единственная выполненная в серебре шинка перстня сделана из круглой в сечении проволоки диаметром 2,5 мм (рис. 2, 5 ), расклепанной на концах. В отверстия на этих расширениях и на щитке (здесь отверстие не сохранилось) вставлялась тонкая проволока, свободные концы которой накручивались на концы шинки (два-три плотно уложенных витка), закрепляя щиток15.

Слабо представлены в коллекции другие виды бронзовых колец. Среди них колечко из скрученного куска круглой в сечении проволоки (3 х 3 мм), концы которой заходят друг за друга (диаметр 20/14 мм). Иногда подобные предметы называют «подвесками», но, вероятнее, это вид примитивного кольца16 (рис. 3, 4 ). Чтобы завершить описание колец из бронзы, упомяну цельное кольцо, сделанное из круглой в сечении проволоки (3,5 мм) или отлитое целиком и, возможно, не имеющее отношения к украшениям, хотя по размеру (внутренний диаметр – 16 мм) вполне подходит для того, чтобы быть надетым на палец (рис. 2, 6 ).

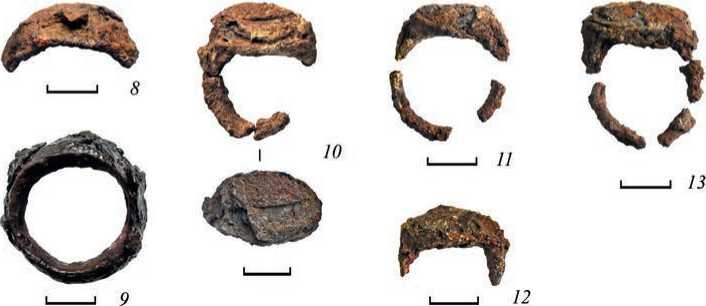

Очень интересную группу представляют перстни, сделанные из железа. Их шесть: четыре археологически целых и два обломка. Перстни делятся на два типа. К первому относятся два крупных массивных перстня (целый и верхняя треть другого) без выделенного щитка; внешний и внутренний диаметры – 29 и 19 мм соответственно (рис. 2, 8 , 9 ). Шинка к верху плавно расширяется от 9,5 до 15 мм. Толщина кольца в верхней части достигает 6 мм17. Перстни второй группы (4 экз.) имеют выделенный широкий овальный щиток (19 х 11; 21 х 13; 22 х 18 и 23 х 17 мм), который «крепится» к расширяющейся к верху шинке, овальной в сечении (6 х 4 мм)18. Все они тоже довольно «массивные»

Рис. 3. Береговой 4. Подвески, бусы, пронизки

1 , 4 – 6 , 8 , 9 – бронза; 2 , 3 – серебро; 7 – золото

(рис. 2, 10–13 ). Сохранность металла, к сожалению, очень плохая. Поэтому нет возможности определить наличие или отсутствие изображений на щитках. Насколько можно разглядеть, по крайней мере на трех перстнях этого типа на поверхности щитка имеется овальная вставка из того же металла19. Так что изображения на них вполне вероятны (ср.: Коровина , 1987. С. 138).

Датировки железных перстней в целом те же, что и бронзовых с овальным щитком и «стремевидной» шинкой овального сечения. Нельзя сказать, что железные перстни редки, их довольно часто находят в погребениях20. Но не только. Лишь примера ради приведу статистику находок железных перстней из святилища Посейдона на Истме в соотношении к перстням из цветных металлов: 27 (и 169 фрагментов) железных – 7 серебряных – 6 бронзовых ( Gebhard , 1998. P. 114. Appendix B).

«Спиралевидная подвеска» из круглой в сечении проволоки (3 х 3 мм) представлена обломками с пирамидальными наконечниками (их длина – 12 мм, а основание - 4 х 4 мм). Сохранность не позволяет достоверно определить форму украшения (рис. 3, 1 ). Очевидно только, что она имела спиралевидный изгиб, но участки, завершающиеся пирамидками, были прямыми, а не скругленными (ср.: Грач , 1999. С. 63, 64, 228. Табл. 63, 4 21).

«Височные кольца», свернутые в полтора оборота и украшенные пирамидками или конусами на концах, в Северном Причерноморье датируются в основном VI–IV вв. до н. э., но бытуют и позднее ( Коровина , 1962. С. 305. Прим. 3)22. К скифам эта форма украшений проникает с V в. до н. э. и распространяется лишь среди населения, проживаюшего поблизости от греческих городов и подвергшегося эллинизации, в IV–III вв. до н. э. ( Петренко , 1978. С. 35. Табл. 22, 13 , 14 , 16 , 17 ; Масленников , 1995. Рис. 5, 7 ; 9, 11 , 12 , 14 ; 23, 8 ; 27, 3 ; и др.). А на территории Синдики такие украшения становятся популярными уже в VI–V вв. до н. э. ( Но-вичихин , 2010. С. 233, 234. Рис. 227, 75 , 79 , 82 , 88 , 151 ).

К числу «подвесок» весьма условно отнесены также два крохотных серебряных сосудика закрытого типа23. У большего из них (рис. 3, 3 ) имеется две горизонтально расположенные ручки ( стамнос или гидриск , если предположить, что вертикальная ручка сосуда не сохранилась24), выделенный поддон. Его высота всего 18 мм при диаметре тулова 13 мм. Меньший, круглодонный, сосудик (Д-6/99; рис. 3, 2 ) обладает единственной вертикально поставленной ручкой ( ольпа ). Высота его - 16 мм, диаметр тулова - 11 мм25.

Каких-либо специальных отверстий для подвешивания сосудики не имеют. Можно лишь предполагать, что их подвешивали на шнурок, используя петельки ручек. Важно отметить, что сосудики эти полые, в них вполне возможно налить и хранить какую-либо ценную жидкость. Прямые аналогии этим предметам мне не известны26.

Таков, наряду с некоторым количеством бронзовых (рис. 3, 5, 6, 8, 9 ) и одной золотой бусиной (рис. 3, 7 ), набор металлических украшений из святилища Деметры и Коры. В статье, посвященной рассмотрению бус, акцентировалось внимание на том, что в греческой культурной традиции использование этих украшений – почти исключительная прерогатива женщин ( Завойкин , 2017)27. Такие же украшения мы находим на изображениях самих богинь, которым поклонялись в святилище. Отсутствие на этом культовом памятнике сколько-нибудь значительных наборов бус (обычно одна-две бусины, выделяется лишь небольшая низка бронзовых пронизей и бусин) по-свóему характеризует символичность приношений земных женщин, вопрошающих божественных своих покровительниц о благах, связанных с представлениями о плодородии (хотя, конечно, круг идей, имеющих отношение к культу этих богинь был существенно шире). Гендерная определенность других вотивных украшений, конечно, не столь очевидна. Однако, по крайней мере в большей своей части, и они указывают на то, что и эти предметы были адресованы богиням – «представительницами слабого пола». (Возможно, особых оговорок требуют крупные железные перстни.)

Проанализировав состав приношений частных лиц в святилища Деметры и Коры, С.-М. Кронките отмечает, что наиболее значительная их часть принадлежала женщинам (что естественно). Эти предметы – иглы, веретена, пряслица, ткацкие грузики, астрагалы, зеркала и косметические принадлежности (маленькие костяные ложечки и туалетные лопаточки), ювелирные украшения (в том числе кольца, булавки/фибулы, ожерелья/бусы, заколки для волос, серьги, подвески) – играли важную роль в их повседневной жизни и работе. Исследовательница говорит и об определенной роли мужчин (участие которых было ограниченным лишь в празднествах Деметры, связанных с плодородием) и приношениях, имеющих отношение к их миру – гвозди, заклепки, оружие, ножи и др. ( Cronkite , 1997. P. 170, 171).

Итак, рассмотрим и другие металлические предметы, оказавшиеся в святилище «Береговой 4».

Наконечники стрел (рис. 4, 1 , 2 ). Два небольших бронзовых наконечника, трехлопастные с короткой втулкой28, могут быть отнесены к III хронологической

Рис. 4. Береговой 4. Наконечники стрел, иглы, гвозди, нож и др. 1–9 – бронза; 10, 11, 13 – железо; 12 – свинец группе, по А. И. Мелюковой (1964. Табл. 8), т. е. подобные наконечники преобладают в комплексах V–IV вв. до н. э.29

Гвозди . Их найдено в святилище четыре: пара железных (один из них без шляпки) (рис. 4, 10, 11 ) и пара бронзовых (рис. 4, 8, 9 ). Полностью сохранившийся крупный железный гвоздь имеет загнутый под прямым углом конец. Его длина – 92+34 мм, диаметр полусферической (?) шляпки – ок. 19 мм, стержень в поперечнике – 9 мм (ср.: Rogov , 2002. P. 259, 260. Pl. 163, K96 – 98 )30. Второй, сохранившийся примерно на две трети, имел, видимо, сопоставимые размеры. Бронзовые гвозди заметно отличаются размерами и пропорциями. Один из них имеет массивную («грибовидную») шляпку диаметром 20 мм и сужающийся к острию (утрачено в древности) стержень диаметром 4–7 мм, длиной 47 мм (ср.: Молев , Молева , 2016. С. 101, 102. № 19, 22; Rogov , 2002. P. 254, 255. Pl. 167, K20, 22, 24 , 31 , 33 ). А второй при шляпке диаметром 15 мм имеет длину всего 17 мм (ср. Rogov , 2002. P. 254 , 255. Pl. 167, K41 – 44 , K46 )31.

Очевидно, что в функциональном отношении эти гвозди были различны. Однако в святилище, вероятно, все эти предметы выступают в качестве приношений, а не средств для крепления чего-либо (см.: Молева , 2006. С. 95 сл.).

Иглы бронзовые (рис. 4, 5 , 6 ). Две иглы, по всей видимости, от застежек-фибул, на конце круглого стерженька первой сохранились следы ее крепежа. Правда, другие элементы фибул здесь не найдены.

Нож железный (рис. 4, 13 ). Представлен тремя стыкующимися фрагментами. Общая их длина – 151 мм, максимальная ширина – 29 мм. Утрачен кончик клинка и нижняя часть рукоятки, в ее верхней части сохранилась сквозная железная заклепка, при помощи которой крепились обкладки (видимо, деревянные). Клинок имеет чуть изогнутую толстую (10 мм) спинку и плавно сужается к концу лезвия32.

Прочее . Помимо упомянутых, было найдено несколько бронзовых предметов неясного назначения. Это узкая пластинка (49 х 4-6 х 3 мм; рис. 4, 3 ); сплющенная «обойма» из плоской тонкой пластины (ширина – 7 и толщина – 1,3 мм, длина – ок. 24 мм; рис. 4, 4 ); фрагмент круглой в сечении проволоки (диаметром 3 мм), причудливо изогнутой (один ее конец закручен; рис. 4, 7 ).

Осталось упомянуть предметы из свинца – небольшой аморфный «слито-чек» и плоскую пластину длиной 86 мм, шириной ок. 20 мм, толщиной 3 мм. Она была сложена пополам по продольной оси, после чего ее перегнули вдвое поперек (рис. 4, 12 ). Была надежда на то, что на внутренней стороне пластинки начертано заклятие - послание хтоническим богиням33, как позволительно было бы ожидать в святилище Деметры и Коры-Персефоны, повелительницы подземного царства (к которой, в том числе, и обращались в подобных случаях), и что не так уж редко встречается в могилах греков. Однако надежды не оправдались. Но и при этом сохраняется подозрение, что «пустое письмо» имело своего адресата, и обнаруженная нами свинцовая «конструкция» не была простой забавой, хотя ее смысл от нас и ускользает.

Учитывая общий контекст всех находок, было бы соблазнительно немного порассуждать о семантике этих металлических предметов, как это делается в статье Н. П. Сорокиной и Н. И. Сударева, посвященной предметам, связанным с культами и магией, из погребений Кепского некрополя VI–II вв. до н. э. ( Сорокина, Сударев , 2001). Сопоставление находок из святилища хтонических богинь с предметами погребального инвентаря кажется тем более оправданным, что уже не раз приходилось указывать на целый ряд соответствий между теми и другими34, что, впрочем, не должно вызывать удивления. Но ограничусь, пожалуй, только указанием на отмеченный символизм положенных в погребения игл и ножей (в тех случаях, когда последние не связаны с напутственной пищей, а таких примеров авторы статьи приводят достаточно). Вполне реальным представляется отнесение к тому же ряду символов и наконечников стрел, а также гвоздей.

В поддержку этого мнения можно сослаться на материалы раскопок центрального городского святилища Китея, в слоях которого было найдено более трети бронзовых гвоздей от общего числа их находок на городище. Н. В. Молева справедливо полагает, что часть этих предметов могла быть связана со строительной деятельностью, но другая их часть, несомненно, имеет вотивный характер (см.: Молев , Молева , 2016. С. 98; Молева , 2004. С. 268; 2006. С. 96)35.

Примечательно, что и половина наконечников стел «скифского типа» (большинство их найдено в слое IV–III вв. до н. э.: 10 из 16) также была обнаружена в святилище36.

Подведем кратко итоги. Публикуемые здесь предметы, изготовленные из металла, разнородны по своему характеру и функциональной принадлежности. Их объединяет лишь формальный признак (материал) и то, что все они оказались в святилище Деметры и Коры. Если пренебречь вероятностью того, что какие-то из этих вещей попали сюда «случайно» (т. е. не были элементами преднамеренных культовых действий, предполагавших приношение божествам именно такого рода предметов, а являлись результатом действий, которые сопровождали ритуал в качестве «подручных средств»37), допустимо мнение, что репертуар металлических изделий в той или иной степени отражает представления, связанные, хотя бы ассоциативно, с божествами, которым здесь поклонялись, и особенностями их местных культов.

Поскольку в этой работе не затрагиваются иные группы находок и характер культовых объектов, связанных с выполнением ритуальных действий, ограничимся лишь выводами, которые можно сделать на основе рассмотренного материала. По всей видимости, преобладание металлических украшений (браслеты, перстни, бусы, подвески) свидетельствует о превалирующей роли в жизни святилища женщин. И это укрепляет тезис, заявленный ранее при изучении другой группы находок – бус из стекла, камня и металла. В то же время трудно отрицать и участие в культах мужской части населения (предположительно с ней связаны «остроконечные предметы», такие как нож, наконечники стрел и др.).

Обратим внимание на обстоятельства находки некоторых металлических предметов. Весьма вероятно, что парные находки браслетов, перстней и подвесок в виде миниатюрных сосудиков (см. примеч. 5, 8 и 23) могут быть прямо соотнесены с парой богинь (ΤΩ ΘΕΩ), Матерью и Дочерью. Концентрация находок железных перстней с овальным щитком исключительно в районе ступенчатого алтаря, по всей видимости, позволяет думать об особой их смысловой нагрузке, суть которой остается для нас неизвестной38.

Впрочем, крайняя ограниченность наших знаний о назначении малых вотивных приношений (в отличие от экстраординарных и богатых) может объясняться именно их распространенностью и ординарностью, что имело следствием невнимание к этой теме античных авторов. Между тем тщательное изучение таких предметов, являющихся прямыми свидетельствами ритуальных действий, может дать нам важную информацию не только о характере культов и особенностях почитания божеств в данном месте, но и об индивидуальных предпочтениях их адептов ( Salapata , 2011. P. 1).

Список литературы Металлические украшения и другие предметы из металла в святилище Деметры и Коры ("Береговой 4")

- Абрамзон М. Г., Завойкин А. А., Сударев Н. И., 2016. Монеты из раскопок античного поселения «Береговой 4» (1987, 1988, 1999-2002 гг.)//ДБ. Т. 20. М.: ИА РАН. С. 9-31.

- Гайдукевич В. Ф., 1959. Некрополи боспорских городов (По материалам раскопок 1930-х годов)//Некрополи боспорских городов/Под ред. В. Ф. Гайдукевича. М.; Л.: АН СССР. С. 154-238. (МИА; № 69.)

- Грач Н. Л., 1999. Некрополь Нимфея. СПб.: Наука. 328 с.

- Завойкин А. А., 2006. Святилище Деметры и Коры на Фонталовском полуострове: природная среда и сакральная топография//ВДИ. № 3. С. 61-76.

- Завойкин А. А., 2015. Ανάθημα18.9 в святилище Деметры и Коры («Береговой 4»)//КСИА. Вып. 240. С. 201-214.

- Завойкин А. А., 2016. Святилище Двух Богинь на Таманском полуострове («Береговой 4»)//Археология сакральных мест России: сб. тез. докл. науч. конф. (Соловки, 7-12 сентября 2016 г.)/Отв. ред.-сост. А. Я. Мартынов. Соловки: Соловецкий гос. историко-архитектурный и природный музей-заповедник; ИА РАН. С. 70-75.

- Завойкин А. А., 2017. Ожерелье для Богини//Артефакты и сакральное/Отв. ред. А. В. Махлаюк. Нижний Новгород: Нижегородский ун-т. С. 112-122.

- Завойкин А. А., Сударев Н. И., 2009. Поселение и святилище «Береговой 4». Итоги исследований в 1999-2004 г.//Археологические открытия 1991-2004 гг. Европейская Россия/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 174-189.

- Коровина А. К., 1962. Некрополь около мыса Панагия//Археология и история Боспора. Т. II. Симферополь: Крымиздат. С. 301-313.

- Коровина А. К., 1987. Перстни из некрополей Фанагории и Тирамбы//СГМИИ. Вып. VIII. М.: Акад. художеств СССР. С. 137-146.

- Масленников А. А., 1995. Каменные ящики Восточного Крыма. (К истории сельского населения Европейского Боспора в VI-I вв. до н. э.). М.: ИА РАН. 124 с. (Боспорский сборник; вып. 8.)

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 90 с., 23 табл. (САИ; вып. Д1-4.)

- Молев Е. А., Молева Н. В., 2016. Боспорский город Китей. Ч. II. Симферополь; Керчь: Крымское отд. Ин-та востоковедения РАН; Деметра. 451 с. (Боспорские исследования; supplementum 5.)

- Молева Н. В., 2004. Производственные вотивы в Китейском святилище//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические процессы: V Боспорские чтения: сб. науч. мат-лов. Керчь: Деметра. С. 263-268.

- Молева Н. В., 2006. Орудия труда как вотивные подношения в Китейском святилище//Боспорские исследования. Вып. XIII. Симферополь; Керчь: Деметра. С. 89-98.

- Молева Н. В., 2017. Аполлон в Китейском святилище//Артефакты и сакральное/Отв. ред. А. В. Махлаюк. Нижний Новгород: Нижегородский ун-т. С. 35-40.

- Назарчук В. И., 2006. Металлические изделия другого назначения//Древнейший теменос Ольвии Понтийской. Симферополь: Крымское отд. Ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ. С. 210-213. (МАИЭТ; supplementum 2.)

- Неверов О. Я., 1976. Группа эллинистических бронзовых перстней в собрании Эрмитажа//ВДИ. № 1. С. 106-115.

- Неверов О. Я., 1984. Металлические перстни и печати//Античные государства Северного Причерноморья/Отв. ред.: Г. А. Кошеленко, И. Т. Кругликова, В. С. Долгоруков. М.: Наука. С. 239-240.

- Неверов О. Я., 1986. Металлические перстни эпохи архаики, классики и эллинизма из Северного Причерноморья (опыт классификации)//Античная торевтика/Под ред. Н. Л. Грач. Л.: ГЭ. С. 17-27.

- Новичихин А. М., 2010. Погребальный инвентарь некрополя у хутора Рассвет//Население архаической Синдики по материалам некрополя у хутора Рассвет/Под ред. А. А. Малышева. М.: Гриф и К. С. 204-238. (Некрополи Черноморья; т. III.)

- Петренко В. Г., 1978. Украшения Скифии VII-III веков до н. э. М.: Наука. 143 с. (САИ; вып. Д4-5.)

- Рогов Е. Я., 2011. Некрополь Панское 1 в Северо-Западном Крыму. Симферополь: Крымское отделение Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ. 216 с. (МАИЭТ; supplementum 10.)

- Силантьева П. Ф., 1976. Спиралевидные подвески Боспора//Труды ГЭ. Т. XVII. Л.: ГЭ. С. 121-137.

- Скржинская М. В., 1986. Греческие серьги и ожерелья архаического периода//Ольвия и ее округа/Отв. ред. А. С. Русяева. Киев: Наукова думка. С. 112-126.

- Скуднова В. М., 1988. Архаический некрополь Ольвии. Л.: Искусство. 181 с.

- Сорокина Н. П., Сударев Н. И., 2001. Предметы, связанные с культами и магией из погребений кепского некрополя VI-II вв. до н. э.//Боспорский феномен: Колонизация региона, формирование полисов, образование государства. Ч. I/Под ред. В. Ю. Зуева. СПб.: ГЭ. С. 133-139.

- Трейстер М. Ю., 1982. Бронзовые перстни с изображениями на щитках из Горгиппии и окрестностей//ВДИ. № 3. С. 67-76.

- Трейстер М. Ю., 1985. Боспор и Египет в III в. до н. э.//ВДИ. № 1. С. 126-139.

- Трейстер М. Ю., 1992. Бронзолитейное ремесло Боспора//СГМИИ. Вып. 10. М. С. 66-110.

- Трейстер М. Ю., 2010. Исследование бронзовых украшений из могильника у хутора Рассвет//Население архаической Синдики по материалам некрополя у хутора Рассвет/Под ред. А. А. Малышева. М.: Гриф и К. С. 239-242. (Некрополи Черноморья; т. III.)

- Boardman J., 2001. Greek Gems and Finger Rings. Early Bronze Age to Late Classical. London: Thames & Hudson. 480 p.

- Cronkite S.-M., 1997. The Sanctuary of Demeter at Mytilene: Diachronic and Contextual Study: A thesis submitted for degree of Doctorate of Philosophy in the London University. London: Institute of Archaeology. 2 vols.

- Gebhard E. R., 1998. Small Dedications in the Archaic Temple of Poseidon at Isthmia//Ancient Greek Cult Practice from Archaeological Evidence/Ed. R. Hägg. Stokholm: Svenska Institutet i Athen. P. 91-115.

- Kurtz D. C., Boardman J., 1971. Greek Burial Customs. Ithaca; New York: Cornell University Press. 383 p.

- Orlandini P., 1966. Lo scavo del Thesmophorion di Bitalemi e il culto delle divinità ctonie a Gela//Kokalos. Vol. XII. P. 8-35.

- Orlandini P., 1967. Gela: Nuove scoperte nel Thesmophorion di Bitalemi//Kokalos. Vol. XIII. P. 177-179.

- Orlandini P., 1968-1969. Diffusione del culto di Demetra e Kore in Sicilia//Kokalos. Vol. XIV-XV. P. 334-338.

- Rogov E. Ya., 2002. Metal Objects//Panskoye I. Vol. 1: The Monumental Building U6/Eds: L. Hannerstad, V. F. Stilba, A. N. Ščeglov. Aarhus: University Press. P. 268-267.

- Salapata G., 2011. The More the Better? Votive Offerings in Sets //Australasian Society for Classical Studies. Vol. 32: Selected Proceedings. P. 1-10. Access mode: http://www.ascs.org.au/news/ascs32/Salapata.pdf. Access date: 08.11.2017.

- Sfameni Gasparo G., 2009. Aspects of the Cult of Demeter in Magna Graecia: The "Case" of San Nicola di Albanella//Mystic Cults in Magna Graecia/Eds: G. Casadio, P. A. Jonston. Austin: University of Texas Press. P. 139-160.

- Stolba V., Rogov E., 2012. Panskoye I. Vol. 2: The Necropolis. Aarhus: University Press. 413 p., 78 pls.