Металлопроизводство Древней Анатолии: специфика региона

Автор: Авилова Л.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 223, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328022

IDR: 14328022

Текст статьи Металлопроизводство Древней Анатолии: специфика региона

Металлургическая провинция - это крупная производственная и историко-культурная система прошлого, состоящая из нескольких связанных между собой металлургических и/или металлообрабатывающих центров, ограниченных территориальными и хронологическими рамками {Chernykh, 1992. Р. 140-171). В рамках провинций развивалась технология горного дела, металлургии и металлообработки, вырабатывались производственные и морфологические стандарты продукции. Общие черты производства выявляются на базе анализа морфологических и функциональных признаков набора металлических орудий и оружия, технологии металлообработки, рецептуры основных сплавов. Применение методов металлографического анализа дало возможность реконструировать технологию процессов литья и ковки, выделить основные этапы в развитии обработки меди и сплавов на ее основе {Равич, 1983; Равич, Рындина, 1984; Рындина, 1998).

Концепция металлургических провинций оказалась плодотворной; она соответствует тенденции современных метакультурных исследований, направленных на реконструкцию макросистем древности. В настоящее время на территории Евразии очерчены три основные зоны, каждая из которых характеризуется определенной моделью металлопроизводства: это передовые центры комплексного хозяйства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе; скотоводческие культуры степной и лесостепной зоны Евразии, игравшие важную роль в распространении передовых технологий; а также

1 Работа проведена при финансовой поддержке РГНФ, проект 06-01-00044а.

консервативные периферийные культуры лесной зоны Северной Евразии {Chernykh, Avilova, Orlovskaya, 2002). В течение последнего десятилетия основное внимание исследователей древнего металлопроизводства было сосредоточено на крупнейшей производственной системе, получившей название Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП), которая во многом определяла производственное и культурное развитие в раннем и среднем периодах бронзового века на широкой территории от Балкан, южной половины Восточной Европы и Кавказа до Анатолии, Месопотамии и Западного Ирана. Тогда же было положено начало созданию баз данных по металлическим изделиям и их негативам на литейных формах для всей территории ЦМП {Авилова, Черных, 1989; Cernyh et al., 1991; Chernykh, 1992. P. 140-171; Авилова, Орловская, 2001). Это направление получило дальнейшее развитие. Было проведено комплексное изучение древнего металлопроизводства Анатолии, Северного Кавказа и Закавказья {Авилова, Черных, 1989; Авилова, Антонова, Тенейшвили, 1999; Cernyh et al., 1991; Авилова, 2003). Затем сходная работа была проделана для Месопотамии {Авилова, 1996), Леванта {Авилова, 2001) и Ирана {Авилова, 2004а). Логическим продолжением этих исследований стали работы, направленные на сравнительный анализ металлопроизводства отдельных регионов между собой с целью выявления их сходства и различия {Авилова, 20046; 20056; 2008). Цель данной работы - анализ металлопроизводства Анатолии в периоды неолита, энеолита (МВ), раннего (РБВ) и среднего (СБВ) периодов бронзового века с выявлением специфики региона.

Исследования древнего металлопроизводства включают разнообразные проблемы. Среди них - причины его становления и история начальных этапов; проблема поступления металлов в районы, бедные рудными месторождениями; отношения между развитыми государственными образованиями и менее развитой в социально-экономическом отношении периферией, связанные с использованием металлов, и многие другие.

Область зарождения первых мировых цивилизаций представляется районом, особенно важным и перспективным для рассмотрения указанных проблем. В результате серии историко-металлургических исследований оказалось возможным предложить картину возникновения и развития металлопроизводства в обширном культурном ареале Передней Азии. Она достаточно наглядно отражает взаимосвязи отдельных регионов с точки зрения уровня социального и культурного развития, обмена знаниями и технологическими навыками в области таких передовых отраслей производства, как горное дело и металлургия.

Важная роль, которую играл металл в развитии культурных и социальных процессов древности, определяется тем, что он был одним из основных видов сырья, добывавшихся для внутреннего потребления и товарообмена. Этот материал привлекает к себе все большее внимание исследователей, поскольку он позволяет ставить и решать проблемы не только развития ранней металлургии и металлообработки, распространения технологических и иных достижений, но и сложения в обществе тех факторов, которые определяли степень его готовности к принятию технических и культурных инноваций. Эпоха раннего металла (энеолит и бронзовый век, V-II тыс. до н.э.) - время становления цивилизаций, интенсификации взаимодействия человеческих коллективов, передачи культурных и производственных достижений на огромные расстояния.

До относительно недавнего времени в науке доминировало мнение о том, что освоение меди и ее сплавов было связано с практической необходимостью, в том числе с потребностями военного дела {Childe, 1941. Р. 133). Однако новые данные указывают на большую сложность возникновения добычи и обработки металлов {Chernykh, 1997). Оказалось, что среди древнейших металлических вещей преобладают не орудия и оружие, а изделия, которые с долей условности можно считать украшениями и знаками социального положения и/или престижа (trinket metallurgy). Когда такие вещи изготовляли из меди, можно было полагать, что это — результат недоступности драгоценных металлов или неразвитости технологий, придававших таким вещам ценность. Однако известны энеолитические культуры, где количество изделий из драгоценных металлов превосходит количество находок из меди (Гумельница - Караново VI - Варна).

Это заставляет с большим вниманием отнестись к феномену изготовления металлических изделий неутилитарного назначения (в особенности древнейших) в интересующем нас регионе. Некоторые исследователи даже полагают, что все металлические вещи, начиная с урукского периода и до конца III тыс. до н.э., следует относить к категории престижных {Potts, 1994. Р. 144).

Можно предположить, что толчком к изготовлению металлических изделий было стремление создать вещи - отличительные знаки социально выделенных лиц или групп. Такие люди и группы возникали уже в эгалитарных обществах, но с появлением систематических излишков благодаря развитию высокопродуктивного для своего времени производящего хозяйства тенденция к их выделению заметно усиливается. Знаками социальной вы-деленности служат вещи или сооружения, выполненные с большой затратой труда, в большей степени - из редких, практически всегда привозных материалов. Их получение обеспечивалось обменом, охватывавшим обширные территории.

Исследователи архаичного обмена на далекие расстояния неоднократно обращали внимание на то, что его объектами выступали не предметы первой необходимости, а роскошные и престижные вещи. Стремление обладать ими служило стимулом интенсификации производства и роста излишков продукции. Некоторые авторы полагают, что не обмен полезными в утилитарном отношении объектами, а именно предметами роскоши или ритуальными ценностями мог играть решающую роль в превращении ранговых обществ в государственные {Tourtellot, Sabloff \91Т). Согласно более мягкому подходу, распределение доставлявшихся издалека предметов роскоши должно было фиксировать и укреплять уже сложившуюся систему рангов, статусов и административной организации в ранних государствах {Kipp, Schortman, 1989. Р. 371). Предметы роскоши оказываются в докапиталистических обществах “не менее важными, чем пища”, поскольку служат средством “мобилизации энергии” {Schneider, 1977. Р. 23-27). Подобные идеи о значительной и даже решающей роли неутилитарного (“иррационального”) фактора в производстве высказывались и в отечественной историографии (Черных, 1982). Таким образом, дальние торговые связи организуются и поддерживаются в интересах элиты.

Несомненно, прогресс металлургии был тем мощным (хотя и далеко не единственным) фактором, который оказывал воздействие на социально-экономическое развитие ближневосточного общества в энеолите и бронзовом веке (Yakar, 1984. Р. 60). Доступность меди, серебра, свинца и золота расширяла доступ социальной верхушки к престижным объектам, что вносило вклад в развитие идеи богатства, игравшей большую роль в эволюции иерархического общества (Renfrew, 1972. Р. 370-403). Начальные этапы освоения металла, включавшие плавку и кузнечную обработку самородной меди, были только первым шагом на пути к реальному производству металла, т.е. его выплавке из руд. Именно эта стадия освоения металла (пирометаллургия) сделала его сравнительно широко доступным, превратив в заметный фактор социально-экономического развития.

Привнесение меди и сплавов на ее основе в производственную сферу стимулировало изготовление орудий, в свою очередь трансформировавших облик многих ремесел. Среди них на первом месте стоит плотницкое ремесло и кораблестроение. Внедрение металлического оружия явилось поистине революционным переворотом в военном деле. Очевидно, все это послужило толчком к своеобразной “гонке вооружений”, оказывая значительное давление на древние общества в направлении поисков рудных ресурсов и производства металла (Renfrew, 1972. Р. 320, 325). Таким образом, металл в системе обмена выступал и как объект, и как опосредованный инструмент интенсификации обменных отношений.

Группы населения, успешно осваивавшие металлопроизводство, получали перспективу значительного роста численности и изменения структуры от вождества к ранним формам царской власти, превращения эгалитарного общества в дифференцированную ранговую структуру. Функционирование государства предполагало существование социально привилегированных групп и специализированных ремесленников. Такая модель социально-экономического развития, основанная на функционировании дифференцированных групп, обеспечивала условия для работы квалифицированных мастеров (горняков, металлургов, литейщиков и кузнецов, ювелиров), что включало производство продуктов питания, заказ и сбыт продукции. Развитие кораблестроения и изготовление сухопутных транспортных средств значительно расширяло возможности обмена различными товарами (Renfrew, 1972. Р. 27-44, 476-504), в том числе продовольственными. Именно продовольственные продукты играли особую роль в отношениях земледельческих общин с горными племенами скотоводов и металлопроизводителей.

Такая схема отношений с соседями существовала в Египте и Месопотамии - крупнейших производителях продовольствия, где высокие урожаи зерновых культур позволяли создавать стратегический ресурс экономики, использовавшийся, в частности, для обмена. В результате имела место интенсификация добычи ценных и экзотических материалов - дерева, строи- тельного и поделочного камня, металлов, так что схема развития обменных отношений принимала вид скорее геометрической, чем арифметической прогрессии. Развитие обмена привело к формированию сложной системы, в которую входили земледельческие цивилизации аллювиальных долин - производители продовольствия, тканей, “диктаторы моды” своего времени, - и обитатели предгорий и горных плато, практиковавшие комплексное хозяйство, в котором важную роль играли скотоводство и добыча минеральных ресурсов. Потребность тех и других элементов системы в определенных товарах была мощным катализатором развития экономики и социальных отношений.

Особой интенсификацией обмена отмечен поворотный момент в истории Месопотамии и всего Переднего Востока - урукский период, когда формировались древнейшие государства. К позднему Уруку относится явление, известное как “урукская экспансия”. На огромной территории от Юго-Восточной Анатолии, Закавказья, Северной Сирии до Сузианы и горных районов Ирана обнаружены следы выходцев из Нижней Месопотамии (Algaze, 1989): определенные формы керамических сосудов (bevelled rim bowls), цилиндрические печати и их оттиски, глиняные таблички с числовыми знаками -средства учета и хранения продуктов обмена, постройки общественного назначения. Эти признаки присутствуют на поселениях, расположенных на реконструируемых путях обмена, в том числе и близ рудников. Знаменательно, что зона Верхнего Евфрата, где исследованы урукские колонии, богата месторождениями меди и серебра (районы Кебана и территория к югу от Элязига). Керамика урукского облика отмечается на поселениях этого региона Арслантепе, Тепеджик и Норшунтепе, обитатели которых занимались добычей руды и выплавкой меди (Yakar, 1984. Р. 65-66).

В урукское время не могла не возникнуть потребность в привозных материалах: эта эпоха отмечена интенсивным храмовым строительством; существует элита, связанная с храмовыми хозяйствами, которые являлись центрами общественной жизни. Сохранившиеся документы относятся к храмовым хозяйствам и свидетельствуют о том, что в это время решающую роль в обмене играли храмы, которые и были организаторами производства и распределения продуктов, в том числе привозных. Примечательно, что в представлениях самих шумеров обмен сырьем, в том числе металлами, осуществлялся с целью строительства и украшения земных обителей богов: см. эпическое произведение “Энмеркар и правитель Аратты” (Поэзия и проза древнего Востока, 1973; Авилова, 2005а).

Методика работы. Основой многих проводимых в последние годы историко-металлургических исследований являются специализированные компьютерные базы данных (БД) по металлическим изделиям эпохи раннего металла. Эти постоянно пополняемые базы созданы в результате многолетней работы и не имеют аналогов в мировой археологической науке по своему объему и информативности. Данная работа проводилась с использованием созданных автором БД по ряду регионов Ближнего Востока. БД полностью удовлетворяют требованиям проведения статистического анализа материала по определенному набору признаков, а также сравнительного анализа металлопроизводства различных регионов по единой методике и являются основой комплексных исследований.

Формирование БД дает возможность решать ряд исследовательских задач, связанных со сбором данных по древним металлическим изделиям и их статистическим анализом по ряду сопряженных признаков: 1) распределение материалов по хронологическим периодам; 2 распределение находок по функциональным классам (орудия/оружие, украшения, сосуды, предметы культового назначения, полуфабрикаты, литейные формы); 3) доля различных металлов в производстве (медь-бронза, золото, серебро, свинец); 4) рецептура сплавов на медной основе. Исходя из результатов анализа строятся количественные и качественные характеристики динамики производства металлов и особенностей их использования в том или ином регионе и/или в рамках основных хронологических периодов: МВ, РБВ и СБВ. На этой стадии исследования можно ставить и решать такие проблемы, как выявление динамики производства металла в широком хронологическом и территориальном диапазоне, предлагать региональные модели древнего металлопроизводства и проводить их сравнительный анализ с выходом на обобщающий уровень (Авилова, 20046; 20056). Полученные модели функционирования древнего производства металла соотносятся с различными стадиями культурно-исторического и социально-экономического развития изучаемых регионов.

Структура БД состоит из 53 полей - признаков, описывающих каждое изделие. Они несут информацию об археологическом памятнике, его названии, географическом положении, типе памятника (поселение, могильник, клад, случайная находка); комплексе, из которого происходит находка (слой, жилище, погребение); категории и морфологии изделия, его датировке, материале изготовления (при наличии спектрального анализа приводятся данные по концентрации 11 химических элементов: Sn, Pb, Zn, Bi, Ag, Sb, As, Fe, Ni, Co, Au); основных публикациях (Черных и др., 1996. С. 95-103).

Массив спектроаналитических данных может быть разделен на три группы: металлургически “чистая” медь, мышьяковая бронза (или, по терминологии западных исследователей, мышьяковая медь с концентрацией мышьяка ниже 1%), оловянная бронза.

Металлургически “чистая” медь имеет высокую температуру плавления (1100 °C). Существенным недостатком этого материала является вязкость, в результате черновая медь всегда сильно загрязнена шлаками и требует интенсивной проковки для их удаления, кроме того, она сильно подвержена коррозии. Примесь мышьяка значительно улучшает свойства металла по сравнению с “чистой” медью - такая бронза обладает высокой текучестью, ковкостью и твердостью (Равич, Рындина, 1984. С. 114-115). Температура плавления такого сплава на 400° С ниже, чем у меди, что ведет к значительной экономии топлива и позволяет использовать более простые конструкции плавильных печей. Высокие технологические характеристики мышьяковой бронзы зависят от состава сплава. Оптимальная ковкость в сочетании с прочностью и твердостью достигается при концентрации мышьяка 4-5%. Однако основная масса изделий РБВ и СБВ содержит 1-2% мышьяка, что связано с его потерями при нагреве вследствие высокой летучести, затруднявшей контроль над его содержанием в сплаве. Содержание мышьяка зависит от функции изделия: орудия и оружие имеют до 5%, а украшения - до 20% As (Черных, 1966. С. 43). Установлены и более частные зависимости между функциональным назначением изделия и составом использованного металла: так, в ходе исследования материалов из Египта IV—III тыс. до н.э. выяснилось, что высокие концентрации мышьяка гораздо чаще встречаются в ножах и кинжалах, тогда как орудия ударного действия (топоры, тесла) производили из сплава с низким содержанием элемента (Eaton, McKerrel, 1976. Р. 175).

По вопросу о том, какие концентрации легирующих элементов являются пороговыми, начиная с которых проявляются практически полезные свойства примесей мышьяка и олова, общепринятого мнения не существует. Необходимо отметить, что безошибочно отличить в отдельном конкретном случае целенаправленно изготовленный искусственный сплав меди с мышьяком от природного практически невозможно, так как даже в самородной меди доля мышьяка может достигать 20% (Maddin et al., 1980). Н. Гейл и 3. Стос-Гейл даже считают, что невозможно доказать искусственный характер сплавов на медной основе с содержанием мышьяка до 7%, свинца до 4-5% и олова до 1-3%, поскольку такие составы могут быть результатом плавления медных руд с различными природными примесями (Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985. Р. 155). В давнем споре исследователей об искусственной или естественной природе примеси мышьяка я опираюсь на мнение Е.Н. Черных; еще в 1960-х годах на основе статистической обработки данных химического анализа массовых материалов из Восточной Европы он обосновал в качестве критерия искусственного сплава меди с мышьяком концентрацию мышьяка 0,5% (Черных, 1966. С. 43). Образцы с более высоким содержанием элемента относятся к искусственным мышьяковым бронзам. При таком подходе термин “мышьяковая медь” в целом соответствует мышьяковой бронзе в нашем понимании; благодаря этому мы можем пользоваться данными зарубежных исследователей при статистических подсчетах.

Г. Коглан выделил четыре фазы в развития древней металлургии и металлообработки. Это фаза А, связанная с использованием самородной меди; фаза В, характеризующаяся плавлением самородной меди и литьем в открытых формах; фаза С, связанная с открытием выплавки меди из руд, т.е. с реальной металлургией; и фаза D, когда происходит переход к использованию собственно бронз - искусственных сплавов на медной основе (Coghlan, 1951. Р. 28-29).

Наступление бронзового века было ознаменовано кардинальными инновациями, прежде всего массовым применением первых искусственных бронз - сплавов меди с мышьяком. Они доминировали на широких территориях Западной и Центральной Азии, Причерноморской зоны Европы и Кавказа на протяжении РБВ и СБВ, и только в ПБВ были вытеснены оловянными бронзами.

Важной чертой металлопроизводства СБВ является распространение оловянных бронз, в том числе и тройных сплавов медь-олово-мышьяк. Их внедрение стало важным техническим достижением: оловянные бронзы отличаются высокими литейными качествами в сочетании с ковкостью. Управление производственными процессами в применении к оловянным бронзам облегчалось неизменностью состава сплава при нагреве. Кроме того, они не были токсичными и имели красивый золотистый цвет. Оловянные бронзы обладали значительными преимуществами - они были прочнее и тверже, чем мышьяковые, поскольку их состав оставался неизменным в процессе обработки. Полагают, что эти свойства оловянных бронз стали причиной их широкого распространения {Равич, Рындина, 1984. С. 121-122).

Хронологические принципы работы. Эпоха раннего металла в Старом Свете - явление локального характера, даже при учете того, что к концу II тыс. до н.э. культуры, знавшие бронзу, распространялись по гигантским территориям Евразии и Северной Африки {Черных, 1989). Зона культур ЭРМ скачкообразно расширялась от этапа к этапу: каждый хронологический период характеризовался расширением территорий металлоносных культур {Renfrew, 1970) и распространением новых технологических приемов в металлургии и металлообработке.

Хронологические рамки основных периодов эпохи раннего металла таковы: МВ - вторая половина V - начало IV тыс. до н.э.; РБВ - середина IV - первая четверть III тыс. до н.э.; СБВ - середина III - начало II тыс. до н.э. Для V—Ш тыс. до н.э. за основу абсолютной хронологии принимаются калиброванные радиоуглеродные даты {Черных, Авилова, Орловская, 2000).

Каждый последующий период ЭРМ сказывался на переориентации этнических и культурно-экономических связей на обширных пространствах Евразии, что выражалось, в частности, в сложении металлургических провинций. В энеолите наиболее мощной системой была Балкано-Карпатская металлургическая провинция (БКМП) V - начала IV тыс. до н.э., тогда как в РБВ и СБВ центральной структурой была Циркумпонтийская МП, доминировавшая в Евразии с середины IV до начала II тыс. до н.э.

В ходе работ по исследованию древнего металлопроизводства была разработана историко-металлургическая хронологическая схема. Она базируется на общепринятых в археологических исследованиях периодизациях, но отличается меньшей детализацией и включает такие технологические показатели, как распространение определенного набора морфологически выразительных групп инвентаря, массовое употребление тех или иных сплавов на медной основе, применение стандартизованных способов литья и кузнечной обработки. Природа металлических изделий такова, что их морфология и рецептура не подвержена столь быстрым и выразительным изменениям, как керамика, а число металлических находок несравнимо меньше. Поэтому эволюцию металлопроизводства можно и нужно прослеживать в достаточно широких временных рамках. Это дает возможность рассмотреть особенности металлического инвентаря в рамках крупных хронологических периодов, наполненных важнейшими историческими, культурными и социальными явлениями, таких как рассматриваемые в данной работе периоды МВ, РБВ и СБВ (Авилова, Антонова, Тенейшвили, 1999. Табл. 1; Черных и др., 2002. Рис. 3).

В системе относительной хронологии, которой придерживается автор, РБВ представлен следующими культурными комплексами: Урук, Джемдет Наср, Арслантепе VII-VI С, Демирчи Хююк Е-М, Коруджутепе В-D, Амук F, Алишар I, Троя I, Бейджесултан ХХ-ХШ. К СБВ относятся памятники Раннединастического I—III, Аккада, 3-й династии Ура, периода Исин-Ларса, правления Хаммурапи, Арслантепе VI D, Амук G-К, Троя II—V, Царский некрополь Аладжахейюк.

Основой этих хронологических сопоставлений служат работы Дж. Мел-лаарта (Mellaart, 1966; 1979; 1981), С. Ллойда (Lloyd, 1978), Э. Порады (Porada, 1985), М. Войгт и Р. Дайсона (Voigt, Dyson, 1992). Что касается абсолютной хронологии памятников, то опубликована и проанализирована достаточно полная сводка радиоуглеродных дат по региону, где предложены абсолютные даты рассматриваемых периодов (Черных, Авилова, Орловская, 2000).

Энеолит в Передней Азии был временем относительной культурной изоляции. Для МВ трудно указать убедительные параллели между мало-азийскими памятниками с бедным и невыразительным металлическим инвентарем и синхронными центрами Балкано-Карпатской МП. Что касается эпохи бронзы, синхронизация западноанатолийских памятников РБВ с северо-востоком Балкан (культуры типа Эзеро - Караново VII) достаточно разработана. Так, слои Трои I синхронны поздним горизонтам РБВ (Эзеро В). В основе синхронизации лежит сходство керамического комплекса (Езеро, 1979. С. 306-316). На западе Малой Азии слои СБВ начинаются с Трои II, сходной с культурой типа Михалич и памятников, следующих за культурой Эзеро (Renfrew, 1970. Р. 35-36; Hood, 1973. Р. 111-127; Podzuweit, 1979. S. 93-106; Pernicka, 1990. S. 29-31). Синхронные элементы культурного комплекса РБВ обнаружены и в юго-восточном направлении: горизонты XXIV-XIII Бейджесултана сопоставимы с культурой Эзеро - Караново VII. Параллели ведут и дальше на восток (Аладжахейюк IV), хотя здесь сходство выражено слабее. Аналогии поздним горизонтам Эзера имеются и в причерноморских памятниках Анатолии (Икизтепе, слои РБВ I и II) (Yakar, 1984. Р. 63, 65).

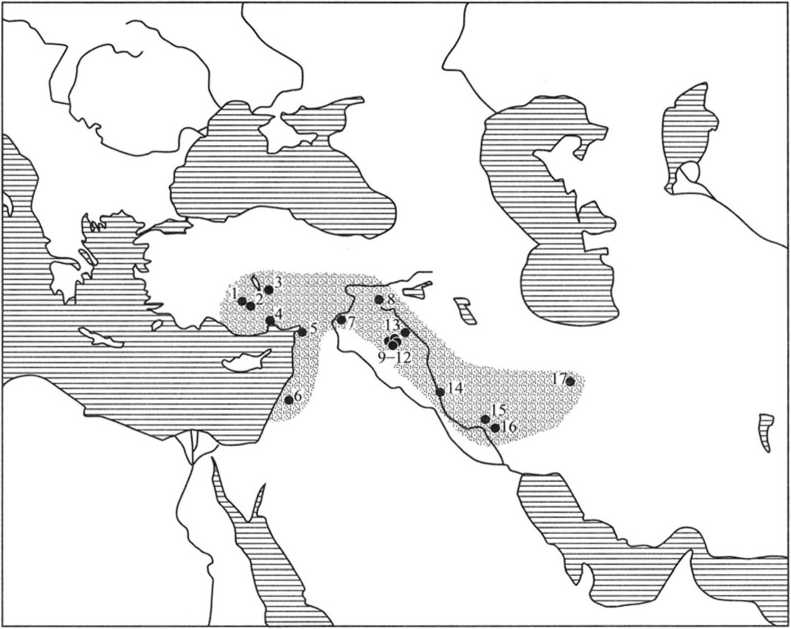

Предыстория анатолийского металлопроизводства. Путь развития от открытия меди до начала повсеместного использования железа в конце II - начале I тыс. до н.э. чрезвычайно долог. Наиболее ранние находки металлических изделий из самородной меди относятся на Ближнем и Среднем Востоке к неолиту (IX-VII тыс. до н.э.). Это Чайоню тепеси, Халлан Джеми, Ашикли Хейюк, Джан Хасан в Анатолии, Али Кош, Шанидар и Тепе Сиалк в Иране, Телль Рамад в Палестине, Амук в Сирии, Невали Чори, Телль Маг-залия, Ярымтепе I в Ираке (Pernicka, 1990; Ozdogan М., Ozdogan А., 1999; Esin, 1999; Pigott, 1999; Yal^m, 2000) (рис. 1). Однако при столь раннем знакомстве с новым материалом развитие горно-металлургического и металлообрабатывающего производства в регионе шло крайне медленно вплоть до IV тыс. до н.э. Находки металлических вещей чрезвычайно редки, репертуар

Рис. 1. Памятники с находками древнейших металлических изделий в Анатолии и на Ближнем Востоке (по: Pernicka, 1990)

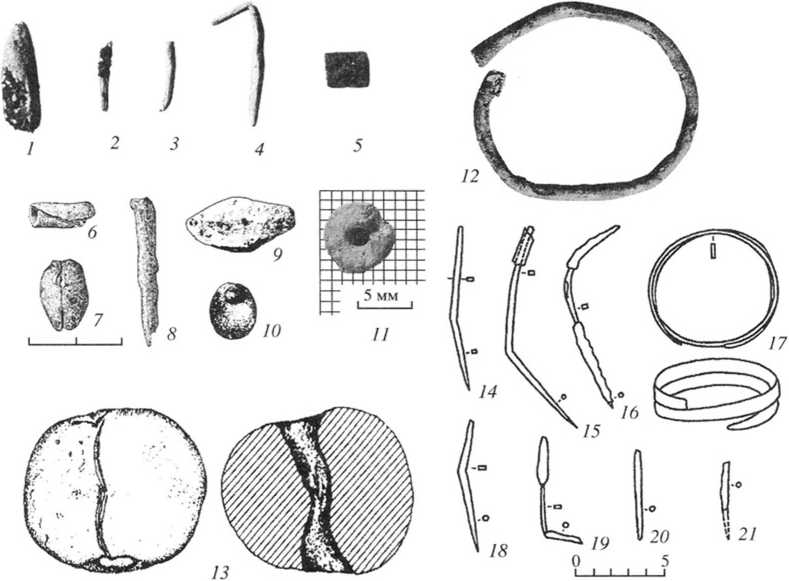

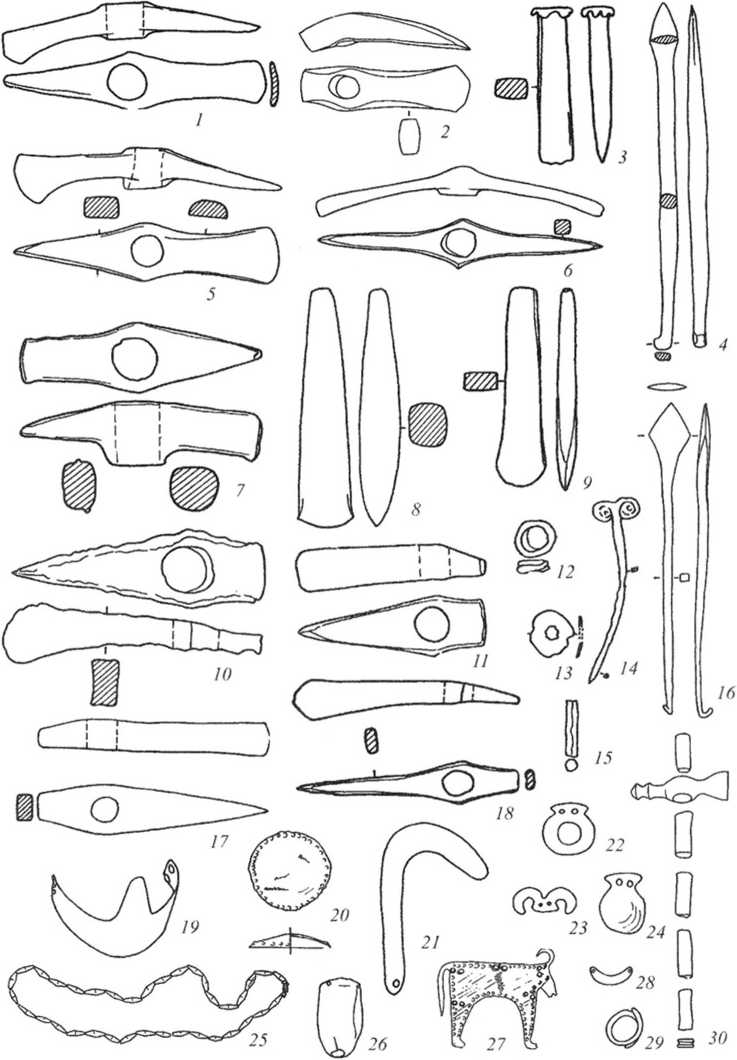

1 - Чатал Хююк; 2 - Джан Хасан; 3 - Ашикли Хейюк; 4 - Мерсии; 5 - Амук; 6 - Телль Рамад; 7 - Невали Чори: 8 - Чайоню тспеси; 9-12 - Телль Магзалия, Телль Сотто, Ярым Тепе I и II; 13- Теллул эт-Талатат; 14 - Телль эс-Савван; 15 - Чога Сефид; 16 - Али Кош; 17 - Тепе Сиалк ограничен мелкими орудиями (шилья, крючки) и украшениями (рис. 2). Основной материал - самородная медь, обработанная методом холодной ковки. Парадокс заключается в том, что при наличии серий медных изделий знания о металле имеют латентный характер и не получают видимого воплощения в развитии утилитарных свойств изделий: так, в Чайоню тепеси общее количество металлических находок VIII—VII тыс. до н.э. составляет ИЗ, а в Ашикли Хейюк - 45 ^Yal<;in, 2000. Р. 19; Рындина, 2005. С. 115-117). В течение нескольких тысячелетий не заметно никакого влияния этих знаний на сферу производства или характер социальных отношений. Судя по всему, неолитическое общество (а многие памятники с находками древнейших металлических вещей относятся к докерамическому неолиту) было не готово к восприятию металла как инновационного материала, применимого в производстве или военном деле. Металл оставался в целом невостребованным до наступления эпохи энеолита и даже ранней бронзы.

Рис. 2. Металлические изделия эпохи неолита с территории Переднего Востока (1-13) и Балкан (14-21)

1-5, 9 - Чайоню тепеси; 6 - Али Кош; 7 - Телль Рамад; 8 - Телль Магзалия; 10 - Ашикли Хейюк; 11 - Чатал Хююк VI; 12 - Ярым Тепе; 13 - Джан Хасан II Ь; 14, 15. 18-20 - Азмашка могила; 16 - Караново V;

17 - Варна II; 21 - Берекетска могила (/, 12 - свинец, остальное - медь)

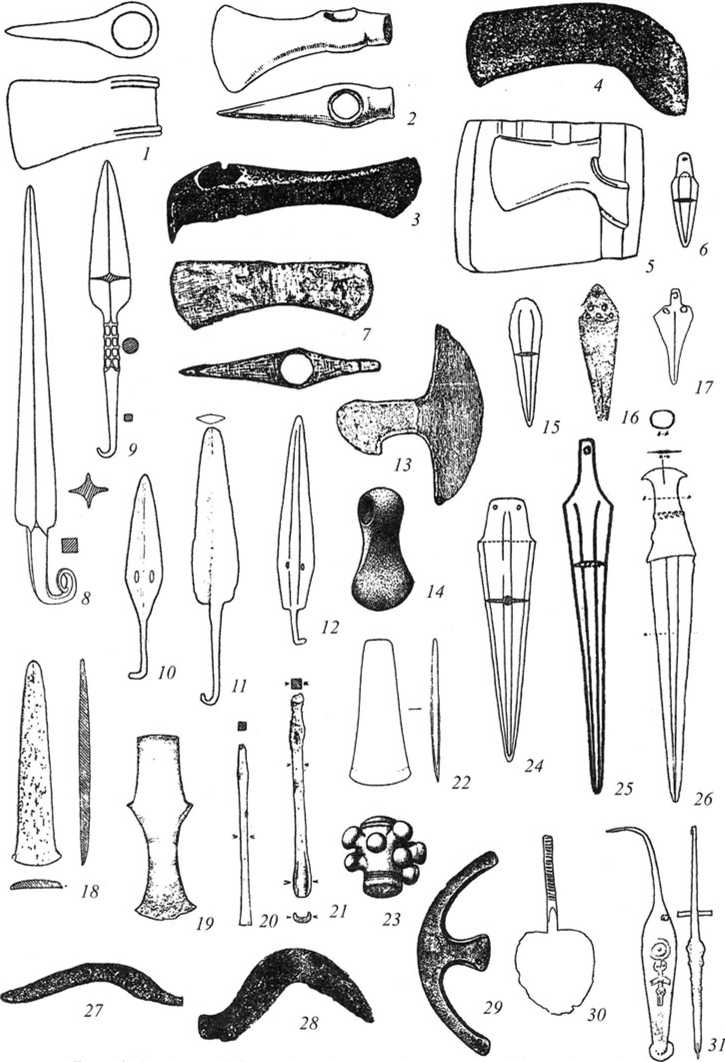

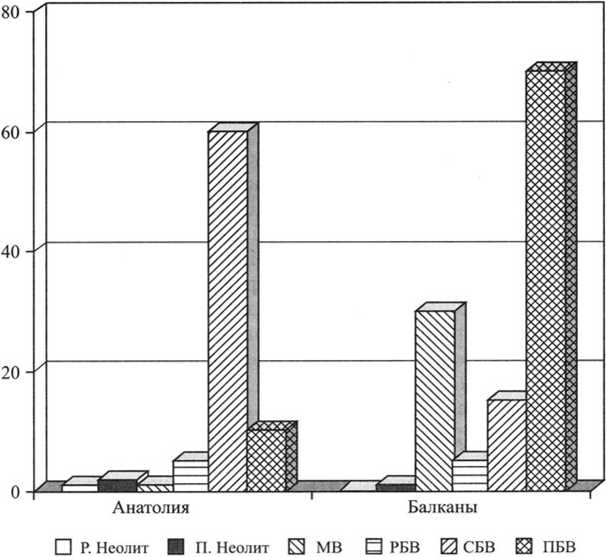

Эта картина становится еще более выразительной, если сравнить территории Анатолии (рис. 3) и Юго-Восточной Европы (рис. 4). В последнем регионе первые металлические изделия появляются значительно позднее (V тыс. до н.э.), затем процесс их распространения идет параллельно освоению металла в Передней Азии, но имеет совершенно иной характер. В среде северобалканских и карпатских племен происходит поразительно яркая вспышка производства: здесь бытуют наборы тяжелых, металлоемких медных орудий и оружия, серии золотых изделий (некрополь Варны) (Тодорова, 1986; Ivanov, 1991), открыты следы интенсивной добычи руды - горные выработки Аибунара (Черных, 1975; 1978. С. 56-78). Этот процесс нашел свое выражение в быстрой консолидации блестящей Балкано-Карпатской металлургической провинции эпохи энеолита (Черных, 1978. С. 263-265; Chernykh, 1992. Р. 35-53). В настоящее время БД по данной провинции насчитывает свыше 4000 медных и свыше 200 золотых изделий (Авилова, Орловская, 2001). Достижения балкано-дунайской металлургии и металлообработки превосходят все, что известно в настоящее время об энеолитическом

Рис. 3. Анатолия. Металлические изделия эпохи энеолита

1-5. 10 - Бейджссултан XXXIV; 6. 9. 11. 18 - Икизтепе II; 7. 8, 12-17, 19 - Мерсин XVI; 20 - случайная находка (Археологический музей, Стамбул, № 72.7). (/0 - серебро, остальное - медь)

металле Ближнего Востока, причем превосходство не только количественное, но и качественное (Черных, 1978; Рындина, 1998).

Период существования БКМП - L-XXXVII вв. до н.э. Система разрушилась в начале IV тыс. до н.э., с наступлением периода ранней бронзы. Ей на смену пришла ЦМП, вся система культурно-производственных связей приобрела иной характер. Наступление РБВ на Балканах ознаменовано кардинальными изменениями практически во всех областях культуры: на смену энеолитическим домам из глиняных блоков приходят легкие каркасно-столбовые жилища, исчезает расписная керамика и богатая зоо- и антропоморфная пластика, металлические находки становятся исключительно редкими. Более того, между концом функционирования БКМП и сменившей ее ЦМП наблюдается огромный хронологический разрыв (“хиатус”) протяженностью около пятисот лет. Основанием для такого заключения стала представительная серия из 340 радиоуглеродных дат с балканских памятников (Черных, Авилова, Орловская, 2000. С. 21, рис. 13). О том же говорит и наличие на многослойных поселениях мощных слоев запустения между напластованиями двух эпох (например, телль Юнаците в Южной Болгарии) (Bojadziev, 1998. S. 349-366).

Рис. 4. Балканы. Металлические изделия эпохи энеолита

/ - Лява Река; 2 - Габарево; 3 - случайная находка с территории Болгарии; 4, 16, 17-20, 22-30 - Варна; 5 - случайная находка. Софийский округ; 6 - Априлово; 7-Аи бунар; 8 - Марина; 9 - Голямо Делчево; /О-Сливница;

11 - Хотница; 12, 13 - Русе; 14 - Чаталка; 15 - Азмашка могила. (/9, 20, 22-30 - золото, остальное - медь)

Природные ресурсы Анатолии. Большую роль в становлении металлургии меди играли местные особенности рудных ресурсов. Так, месторождения Эргани-Маден в Восточной Анатолии давали металлургически “чистую” медь, тогда как руды других месторождений открывали возможность плавки не только самородной меди, но и ее природных соединений с мышьяком. Первым опытам по выработке навыков плавки и выплавки меди способствовала развитая во многих регионах Ближнего Востока теплотехника: уже в неолите население владело технологией изготовления известковой обмазки и обжига керамики в горнах; это предполагает высокий уровень знаний, позволяющих контролировать термические процессы, что нашло свое применение в производстве металла. Не случайно ареал ранних (до середины V тыс. до н.э.) металлических находок совпадает с зоной применения обмазок (Pernicka, 1990. Abb. 8, 9).

Анатолия имеет богатые запасы минерального сырья (/?уаи, 1960). Исключительная древность горного дела и металлургии, богатство региона рудными источниками (Jesus, 1978) давали основания полагать, что именно здесь находились исходные очаги формирования всей обширной Циркум-понтийской производственной системы.

Особенно важны хорошо известные в археологической литературе месторождения сульфидных медных руд на востоке, в районе Эргани-Маден (Wallace et al., 1972). Однако следов древних горных выработок обнаружить здесь не удалось, хотя они, скорее всего, существовали: не случайно поблизости от рудных выходов расположено поселение эпохи докерамического неолита Чайоню тепеси с многочисленными находками древнейших изделий из самородной меди (Muhly, 1989). Единственный пункт в Анатолии, где зафиксированы и датированы следы древней добычи медной руды, расположен в центральном районе Анатолийского плато, в 15 км от известного памятника середины III тыс. до н.э. Хорозтепе; это рудник Козлу, где в начале III тыс. до н.э. добывали сульфидную медную руду (Giles, Kuijpers, 1974). Зафиксированы обширные подземные выработки и отвалы породы; находки керамики свидетельствуют о том, что здесь функционировали временные поселения горняков и металлургов. Выявлены следы плавления руды, в частности крупный слиток сырой меди. Масштаб разработок был весьма значительным - корытообразные следы разрушенных выработок достигают 300 м в длину и около 45 м в глубину. Обнаруженные остатки деревянных крепежных конструкций позволили датировать выработки по радиоуглероду 2800 г. до н.э.

Число меднорудных месторождений, которые потенциально могли разрабатываться в древности на территории Анатолии, чрезвычайно велико. Предпринятая группой Н. Гейла программа свинцово-изотопных исследований древнего металла с целью установления рудных источников, использованных при изготовлении медно-бронзовых предметов из Трои, Иортана, Бейджесултана и Мерсина, дала интересные результаты.

Так, удалось установить, что медные изделия Трои II происходят как минимум из пяти месторождений. В Троаде известно 14 месторождений (Ryan, 1960), причем в трех зафиксированы древние выработки (точно не датирован- ные). Данные Н. Гейла указывают на возможность использования не только местных руд, но и еще четырех месторождений, расположенных вдоль черноморского побережья Малой Азии (da/e, Stos-Gale, Gilmore, 1985. Р. 151). На использование металла из ряда месторождений указывает и Е. Перницка с соавторами: на основании исследования 33 рудных источников Северо-Западной Анатолии сделан вывод о массовом использовании в Трое металла неместного происхождения {Pernicka et al., 1984). Я. Якар подчеркивает, что население Трои II контролировало морские пути, по которым осуществлялась торговля, в том числе металлом. Именно благодаря своему выгодному положению город стал местом сосредоточения огромных богатств и центром притяжения квалифицированных ремесленников, которые находили здесь заказчиков и рынок сбыта (Уакаг, 1984. Р. 74).

Аналитические исследования инвентаря могильника Иортан (начало СБВ) показали, что почти все изученные предметы изготовлены из металла одного месторождения, причем такого, металл которого не представлен в троянских материалах {Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985. Р. 158).

Подобная ситуация зафиксирована и на материалах энеолита, ранней и средней бронзы Бейджесултана: весь проанализированный металл в каждом периоде был получен из одного рудного источника с неравномерным содержанием мышьяка. Этим фактом объясняется большой разброс концентраций мышьяка в изделиях из клада, обнаруженного в энеолитическом слое XXXIV - от 0,37% до 2,4%. Н. Гейл считает, что металлургически все эти предметы изготовлены из медно-мышьякового сплава, однако не целенаправленно полученного, а естественного, состав которого определен особенностями рудного источника {Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985. Р. 164). В окрестностях Бейджесултана имеются 4 меднорудных месторождения со следами древней разработки, два из них содержат арсенопириты (отсюда могла возникнуть примесь мышьяка в металле). Таким образом, возможно, что на протяжении всего существования поселения от МВ до ПБВ население эксплуатировало одно и то же месторождение Кизилджа, расположенное вблизи памятника. Материалы из Мерсина, подвергнутые свинцово-изотопному анализу, происходят в основном из слоя X (СБВ) и также могут быть отнесены к одному рудному источнику, тогда как в ПБВ использовалось уже несколько месторождений.

Недавнее исследование металлургии Икизтепе показало, что наиболее вероятным источником металла с характерной высокой примесью мышьяка (3-5%) здесь служили рудные выходы в горном массиве Тавшан Даг вблизи памятника {Ozbal et al., 2002). Длительная эксплуатация одного месторождения от позднего энеолита до СБВ хорошо согласуется со своеобразным и несколько архаичным обликом металлического инвентаря Икизтепе (это, в частности, большая серия черенковых листовидных копий и четырехспиральных блях типа Арслантепе VIA).

В целом представляется, что особенности использования меднорудных месторождений демонстрируют зависимость от местоположения памятника: если производство расположенных во внутренних районах Иортана и Бейджесултана в РБВ и СБВ базировалось на одном источнике, то Троя и Мер- син, являвшиеся центрами морской торговли, использовали металл, доставлявшийся из разных месторождений {Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985. Р. 171).

Данные об оловянной бронзе в исследуемом регионе гораздо более скудны. Раннее появление сплава не является чем-то невозможным - известны находки оловянной бронзы в Гавре VIII (период Джемдет Наср), это булавка с содержанием олова 5,62% {Speiser, 1935. Р. 102). Выше приводились данные о металле Трои I и II с примесью олова. Олово не встречается в природе в металлической форме, оно известно в виде окислов (касситерит), реже сульфидов. Касситериты встречаются в виде жил и аллювиальных россыпей зерен или галек, распознаваемых по весу, но не по внешнему виду. Такие россыпи могли быть открыты в ходе добычи аллювиального золота {Lucas, 1962. Р. 255). Систематическое использование олова для изготовления бронзы фиксируется в первой половине III тыс. до н.э., в частности в некрополе Y Киша {Моогеу, 1994. Р. 298). Несколько позже оно применяется для пайки серебра, меди и золота в Уре и Трое {Craddock, 1984. Р. 7-9).

Источники олова упоминаются в древних текстах начиная с III тыс. до н.э. (Дильмун, Мелухха, Маган, Аратта, а также “оловянные горы” шумерских текстов, расположенные на восток от Месопотамии). Некоторые из этих источников локализуются на южных берегах Персидского залива. Недавно открыты следы добычи оловосодержащих руд на территории Турции, на южных склонах Тавра (Болкардаг, Кестель) периода ЕВА III (СБВ), а также близлежащее поселение Гёльтепе с многочисленными следами обработки руды, плавления и литья {Yener, Ozbal, 1987). Но поскольку руды здесь полиметаллические, то многие считают, что они разрабатывались как источник золота или свинца и серебра {Muhly, 1991; 1993). Разнообразие взглядов по этому поводу объясняется тем, что точно локализовать источники поступления олова в Переднюю Азию на сегодня не удается. Традиционно считается, что геологически наиболее вероятна доставка олова в Месопотамию, Анатолию и др. с территории современного Афганистана, богатого месторождениями касситеритов. Эта точка зрения широко распространена в литературе (обзор см.: Моогеу, 1994. Р. 298-300).

Богатые месторождения олова существуют на территории Средней Азии. Относительно недавно стала появляться важная информация о месторождениях оловянных руд со следами древних разработок в районах Бухары и Ферганы {Potts, 1997. Р. 170). Совместными исследованиями Германского Археологического института, археометаллургической группы из Фрайберга, Германского музея горного дела в Бохуме и Институтов археологии Узбекистана и Таджикистана выявлены крупные месторождения оловянных руд и древние разработки в долине Зеравшана. Период их эксплуатации - время от СБВ до РЖВ (1800-800 гг. до н.э.). Поблизости располагались поселения горняков и металлургов андроповской и более поздних культур {Boroffka et al., 2002; Parzinger, Boroffka, 2003). По мнению Я. Черны, эти находки, как и медные рудники и медеплавильные мастерские на территории Кызылкумов, также относящиеся к андроновской общности, могли производить металл не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, для Ирана и/или Месопотамии {Cierny, 2002. С. 77-78).

Эксплуатацию этих рудных источников нельзя исключать для более ранних периодов, тем более что торговый путь из Бадахшана, по которому доставлялись лазурит и бирюза в Месопотамию и иные регионы, был хорошо известен в III тыс. до н.э. и ранее. Можно предположить, что этим же путем могло поступать и олово.

В Анатолии находились и богатые источники серебра, разрабатывавшиеся в древности, здесь широко распространены свинцово-серебряные руды, в особенности на севере и юге. В аккадских текстах горы Тавра фигурируют как “серебряные” (Моогеу, 1994. Р. 235). Поскольку известны серии изделий из серебра и свинца из Ура и Суз периода Джемдет Наср, ясно, что руды именно такого состава использовались уже в IV тыс. до н.э. Имеются основания полагать, что анатолийское серебро доставлялось в это время не только в Шумер по Евфрату, но и на левантинское побережье, в порт Библа и далее в Египет (Stech, Pigott, 1986. Р. 50-51).

Источников золота в древности было достаточно много, так как добывалось в основном широко распространенное аллювиальное золото. До сих пор золотоносными являются реки Джейхан и Сейхан в Киликии. Добыча золота из кварцитовых жил также имела место. Шумерские тексты упоминают в качестве источников золота те же страны Мелухха и Аратта (в южной части Персидского залива), а также трудно локализуемые горные районы Хаххум и Су (Моогеу, 1994).

Металлопроизводство Анатолии. Открытия поразительных по своей древности металлических находок на малоазийских памятниках типа Чай-оню-тепеси и Чатал Хейюка (Qambel, Braidwood, 1980; Muhly, 1989; Esin, 1999; Yal<;in, 2000) заставили многих исследователей резко изменить точку зрения на роль Анатолии в развитии культур Старого Света. Теперь вряд ли найдутся сторонники взгляда Г. Чайлда на Малую Азию как на “царскую дорогу”, по которой с “блистательного Востока на окраины варварского и по-луцивилизованного мира распространялся свет живительных идей” (Чайлд, 1952. С. 65). Малая Азия часто мыслилась прародиной металлопроизводства (см. карту распространения древнейшего металла по территории Старого Света: Черных, 1989. Рис. 1). В настоящее время она воспринимается как один из важнейших центров происхождения культур нового типа - общностей с производящей экономикой, горно-металлургическим производством, сложным мировоззрением. После открытия древнейших металлических изделий VIII—VI тыс. до н.э. оживилась дискуссия о моно- или полицентрическом характере развития древнего металлопроизводства в Старом Свете (Renfrew, 1969; 1970; Muhly, 1980; 1988; Yakar, 1984; 1985; Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985). На фоне обсуждения точек зрения на древнюю металлургию и металлообработку как на диффузный процесс или, наоборот, на результат независимых инноваций все авторы подчеркивали важность Анатолийского региона. В результате заметно обострилось внимание к металлургии Анатолии, ее зарождению, основным характеристикам и динамике развития, путям и характеру взаимодействия малоазийского металлопроизводства с соседними территориями (Muhly, 1991; Palmieri, Sertok, Chernykh, 1993; Yal^in, 2000; Chernykh, Avilova, Orlovskaya, 2002; Рындина, 2005).

Ряд обстоятельств затрудняет решение этих вопросов. Так, отсутствуют более или менее полные сводки металлических находок и других предметов, связанных с горно-металлургическим производством Анатолии. Нет работы, где вся совокупность металла была бы исследована в едином методическом ключе с учетом картины горно-металлургического производства в соседних регионах. В существующих работах исследование малоазийского материала было направлено на иные цели либо касалось достаточно частных вопросов. Специалистам хорошо известны труды Д. Стронаха {Stronach, 1957) и С. Пше-ворского {Przeworski, 1967), где чисто морфологический подход сочетается с ограниченным объемом материала. Анатолийский материал включен и в сводки К. Шеффера {Schaeffer, 1948), Ж. Дейе {Deshayes, 1960), Р. Максвелл-Хислоп {Maxwell-Hyslop, 1946; 1949; 1953; 1974), но при этом он растворен в массе металла с соседних территорий. В последующие годы опубликована коллекция тесел и копий из Анатолии {Erkanal, 1977), где отражены материалы в основном II тыс. до н.э. О. Бильги опубликовал первоклассную серию находок из причерноморских теллей и могильника Икизтепе {Bilgi, 1985), которая пролила свет на археологию загадочного до недавнего времени анатолийского севера. В этом ряду публикаций особое место занимает работа У. Эсин {Esin, 1969), где на базе свыше 700 спектральных анализов анатолийского цветного металла, выполненных в Штутгартской лаборатории, дана картина химико-металлургических рецептов медных сплавов. По замыслу У. Эсин, выделенные ею группы должны были быть сопоставлены с морфологическими подразделениями, однако второй том этого исследования так и не вышел в свет. В такой ситуации автору пришлось проделать большую работу по сбору максимального количества сведений о малоазийских металлических находках, созданию компьютерной БД и ее статистической обработке, что и стало фундаментом данного исследования.

Наша БД по Анатолии содержит сведения о 37 017 находках из 62 памятников и 658 анализов цветного металла. Это крупнейшая систематизированная коллекция изделий из меди/бронзы, золота, серебра и свинца, а также каменных и глиняных литейных форм. Не всегда сведения, собранные в литературе о том или ином предмете, были достаточно надежны и полны. Поэтому в предлагаемых заключениях я стремилась к осторожности. Тем не менее, можно считать, что большой объем собранного материала снимает многие противоречия и позволяет делать достаточно выверенные выводы по таким вопросам, как динамика малоазийского металлопроизводства, соотношение использовавшихся в древности металлов, химико-металлургические группы меди и бронз, географическое распространение групп металла и соотношение малоазийской металлургии с аналогичным производством соседних регионов {Авилова, 2008).

Как и во всех областях Старого Света, в Анатолии известны четыре основные категории памятников: поселения, могильники, клады и случайные находки. В каждом из пунктов находки могут происходить из разных категорий памятников (поселение и могильник на его территории, поселение, клад на поселении и т.п.). Учитывая сказанное, можно предположить, что

3. КСИА, вып. 223

подавляющее большинство находок происходит с поселений, поскольку огромный массив троянского материала содержится в кладах. Однако ситуация не совсем однозначна: так, существуют сомнения в правильности идентификации кладов Г. Шлиманом, возможно, что большинство этих комплексов были недостаточно профессионально раскопанными погребениями царского некрополя (Easton, 1984). В таком случае распределение материала по типам комплексов приобретает черты сходства с Месопотамией, где бесспорно доминируют материалы из могильников. Доля кладов на поселениях и случайных находок ничтожна. Представленная картина распределения обнадеживает, поскольку огромное большинство материалов происходит из стратифицированных памятников или погребальных комплексов, которые позволяют определить хронологическую позицию материала достаточно уверенно.

В количественном отношении коллекции памятников крайне неравноценны. В ряде случаев памятник представлен только одной находкой. Им противостоят комплексы, где изделия исчисляются тысячами и сотнями (Троя - 32 381 находка, Эскияпар - 1756, Аладжа хейюк - 853 и т.д.). Нетрудно заметить, что только в четырех наиболее богатых памятниках - Трое, Эскияпаре, Аладже и Алишаре - сосредоточено 96% всего известного материала. Ясно, что при решении вопросов распределения материала по хронологической шкале и динамики производства основное внимание уделяется наиболее многочисленным коллекциям.

Возникает вопрос, правомерно ли считать все мелкие серийные изделия (бусины, подвески в диадемах и ожерельях) отдельными находками. Необходимо учитывать, что каждая из них изготовлялась индивидуально: отливалась или отковывалась с последующей доработкой, с затратой определенной нормы труда мастером-профессионалом. Нельзя не принимать во внимание и ценность сырья. Золото и серебро высоко ценились в древности, соотношение цены золота к меди в древней Вавилонии составляло приблизительно 1 : 1000, серебра к меди - 1 : 180 (Янковская, 1986). Поэтому мелкие украшения подсчитывались по возможности с точностью до одного.

Анализ географического распространения собранного материала позволяет очертить 6 групп памятников: западная; ликийско-эгейская, или юго-западная; центральная; северная; киликийская, или юго-восточная; восточная. В большинстве случаев памятники группируются достаточно выразительно, а группы отделяются друг от друга свободными пространствами (менее четко разграничены центральная и северная группы). Намеченные группы различаются по числу памятников и материалу. Западная представлена тремя памятниками, среди которых безусловно доминирует Троя. Центральная группа насыщена памятниками с крупными массивами выразительных находок: Аладжахейюк, Эскияпар, Алишар, Хорозтепе, Кюльтепе. В северной группе на первом месте находится Икизтепе. В трех остальных группах распределение металла по памятникам более равномерно. В ликийско-эгейской группе (10 памятников) выделяются коллекции из Бейджесултана, Карата-ша, Насоса и Кусуры. Киликийская группа (шесть памятников) представлена такими важными коллекциями, как Таро, Мерсин, клад Соли. В восточной группе (10 памятников) необходимо упомянуть Арслантепе, Норшунтепе, Пулур-Сакьоль, небольшой, но важный клад из Юсуфели.

Распределение материала по хронологической шкале таково:

МВ - 72 находки (0,2% материала), РБВ - 360 находок (1 %), СБВ - 36 586 (99%). Это означает, что производство металла в энеолите крайне незначительно, при переходе к РБВ число находок возрастает в 5 раз, а в СБВ - в 100 раз по отношению к предшествующему периоду.

Распределение материала по функциональным классам демонстрирует связь с хронологией и типами памятников. В МВ в Анатолии 39% материала составляют украшения (в основном бусы и булавки) и 58% орудия/оружие (небольшие предметы простых форм) (рис. 3). Лишь одно массивное тесло (случайная находка) имеет ярко выраженное морфологическое сходство с распространенной в энеолитической Балкано-Карпатской металлургической провинции формой. Остальные находки стратифицированы. Единственный экземпляр сферической булавы происходит из раннеэнеолитического слоя Джан Хасана (рис. 2, 13). Единственный нож найден в кладе из Бейджесул-тана XXXIV во фрагментированном состоянии, поэтому трудно соотнести его с конкретным типом. Из того же комплекса происходят узкое долото, игла с ушком и несколько шильев; украшения представлены булавкой с обвязанной головкой и серебряным кольцом в один оборот. Коллекция металла из Икизтепе II состоит в основном из украшений: 16 дисковидных бусин, 11 булавок со спирально скрученной головкой, кольца-серьги в один оборот, биспиральная подвеска, сплошной (литой) браслет. Отсюда происходит и рыболовный крючок с петлей, шило и игла с ушком. Энеолитом датируется и коллекция орудий и украшений из Мерсина XVIII-XVI. Орудия - массивные тесла двух типов: два широких пропорций, третье - с узкой пяткой и сильно расширенным лезвием. Все шесть булавок принадлежат к одному типу со спирально скрученной головкой.

В РБВ преобладают украшения (52%), однако доля орудий/оружия также значительна (40%). Появляется ряд новых категорий орудий/оружия (рис. 5). Это, во-первых, втульчатые топоры. Их ранние типы с широким прямым или слегка оттянутым книзу лезвием происходят в основном из восточной группы памятников (Гюзелова, Юсуфели).

Копья и крупные кинжалы также известны начиная с РБВ; к наиболее ярким находкам относится клад оружия (12 черенковых листовидных копий и 9 мечей с цельнолитой рукоятью и серебряной инкрустацией) из храмоводворцового комплекса в Арслантепе VIA в Восточной Анатолии ^Palmieri, 1981. Р. 104, 109. Fig. 3, 1-4). Известны двулезвийные черенковые ножи небольших размеров и различного сечения. Черенки их могут быть как широкими без отверстий, так и более узкими с отверстием для крепления рукояти. Различные формы ножей представлены в слоях XVII и XVIII Бейджесултана. Все копья этого времени черенковые, они делятся на две основные группы - штыковидные (Гюзелова) и с листовидным пером (Арслантепе VIA); морфология последних достаточно разнообразна. Известна также литейная форма из Тепеджика для изготовления листовидного наконечника копья, да- тирующаяся концом РБВ. Тесла этого времени имеют вытянутые пропорции, узкую пятку, иногда расширенное лезвие.

Шилья и иглы не претерпевают изменений по сравнению с МВ. Единственный втульчатый крюк из Трои I сходен с орудиями Кавказа и азовочерноморских степей (в основном с катакомбными комплексами).

Комплекс украшений РБВ достаточно разнообразен. В погребениях (Али-шар I а) распространены находки дисковидных и сферических бус в составе ожерелий. По-прежнему популярным видом украшений являются булавки. Среди них бытуют уже известные типы со спирально скрученной головкой, с проволочной обвязкой, но появляются и новые - с грибовидной головкой, а также с профилированной верхней частью. Браслеты разных типов -сомкнутый из круглого в сечении дрота из Икизтепе I, а также несомкнутый из массивного прямоугольного в сечении дрота из Гюзеловы. Чрезвычайно интересна по своей форме золотая подвеска из Икизтепе I: несмотря на обломанную верхнюю часть, она является точной аналогией позднеэнеолитиче-ским кольцевидным подвескам Балкано-Карпатского типа, представляющим собой стилизованные женские изображения. В РБВ появляется и характерный тип изделий с концами, оформленными в виде четырех спиралей (плоская бляха из Арслантепе VIA). К предметам с выраженной социальной символикой относится свинцовая печать-штамп с угловым орнаментом из Алишара I а.

В СБВ отмечаются важнейшие изменения в распределении материала по функциональным классам: подавляющее большинство находок (96%) относится к украшениям, а орудия/оружие составляют всего 3%. (Идентичная картина складывается в Месопотамии: 94% и 3% соответственно; Авилова, 2008.) Наблюдается максимальное функциональное и морфологическое разнообразие репертуара: представлено 7 из 9 функциональных классов изделий.

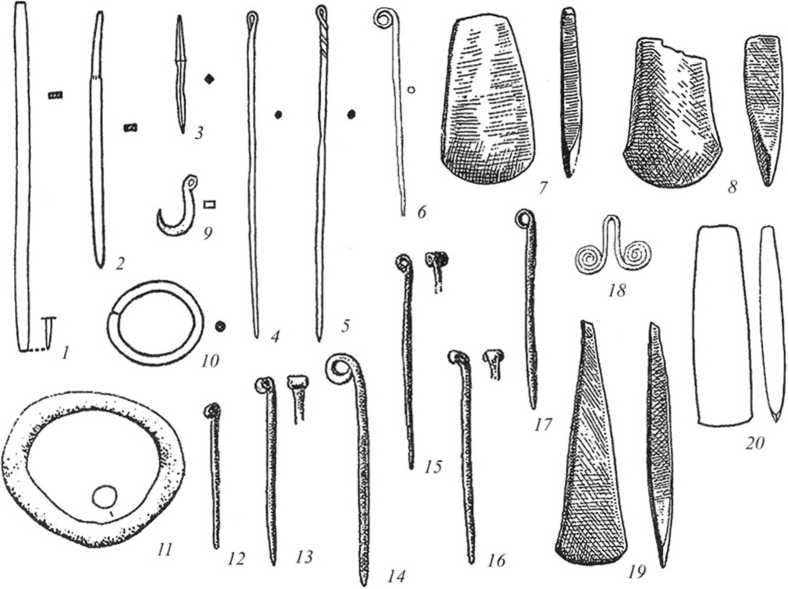

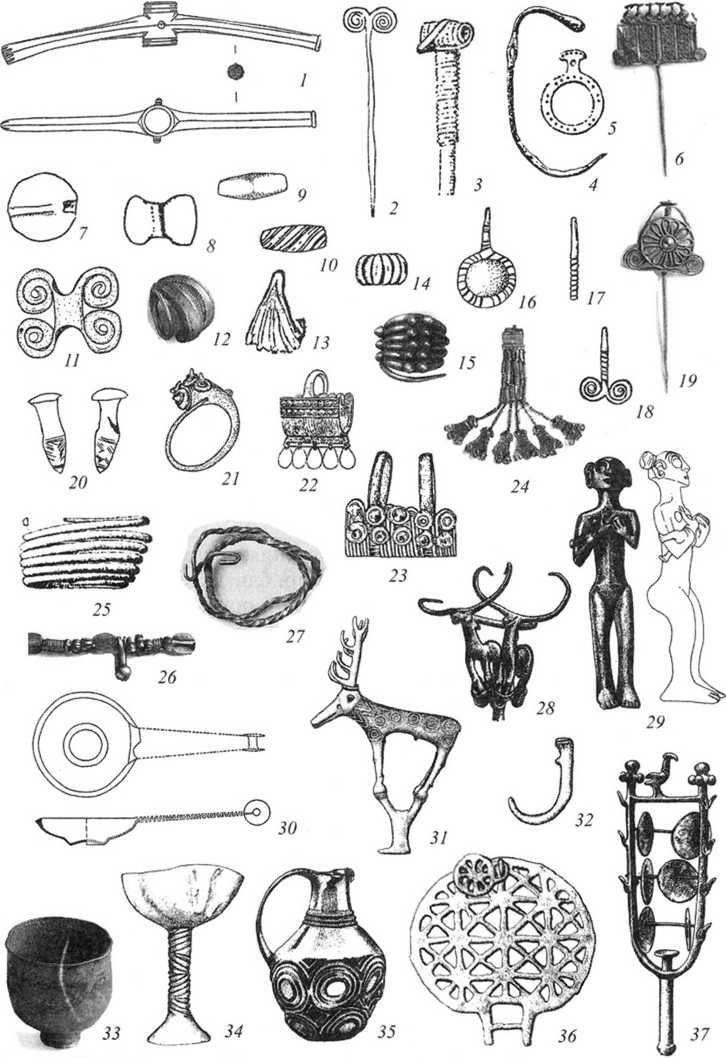

В орудийном комплексе СБВ (рис. 6) втульчатые топоры более многочисленны и разнообразны, чем в РБВ. Имеются широколезвийные экземпляры без обуха, сходные с иранскими типами, а также обушковые топоры-молоты. К ним близки и чеканы с удлиненными лезвийной и обушковой частями, это не столько оружие, сколько символ высокого социального статуса, о чем говорят чеканы из царского некрополя Аладжахейюк и клада Эскияпар (рис. 7, 7), изготовленные из электра.

Специфическая группа топоров имеет обух в виде уплощенного гребня. Местной анатолийской формой являются также топоры-алебарды из Мах-матлара с лезвием в форме полумесяца, иногда зубчатым. Характерна для Передней Азии группа топоров с уступом при переходе от клина к втулке, эта форма доживает до конца СБВ (Аджемхейюк III). Имеются и топоры характерного кавказского облика (типа Кумбулты) с арочным изгибом клина и низко расположенной втулкой, известные в Анатолии как топоры типа Караз, происходящие из восточной группы памятников. К категории топоров близки и секиры, крепившиеся к древку плоским широким черенком, изогнутым или со штифтами. Секиры такого типа (crescentic axes) широко распространены в Передней Азии.

тирующаяся концом РБВ. Тесла этого времени имеют вытянутые пропорции, узкую пятку, иногда расширенное лезвие.

Шилья и иглы не претерпевают изменений по сравнению с МВ. Единственный втульчатый крюк из Трои I сходен с орудиями Кавказа и азовочерноморских степей (в основном с катакомбными комплексами).

Комплекс украшений РБВ достаточно разнообразен. В погребениях (Али-шар I а) распространены находки дисковидных и сферических бус в составе ожерелий. По-прежнему популярным видом украшений являются булавки. Среди них бытуют уже известные типы со спирально скрученной головкой, с проволочной обвязкой, но появляются и новые - с грибовидной головкой, а также с профилированной верхней частью. Браслеты разных типов -сомкнутый из круглого в сечении дрота из Икизтепе I, а также несомкнутый из массивного прямоугольного в сечении дрота из Гюзеловы. Чрезвычайно интересна по своей форме золотая подвеска из Икизтепе I: несмотря на обломанную верхнюю часть, она является точной аналогией позднеэнеолитиче-ским кольцевидным подвескам Балкано-Карпатского типа, представляющим собой стилизованные женские изображения. В РБВ появляется и характерный тип изделий с концами, оформленными в виде четырех спиралей (плоская бляха из Арслантепе VIA). К предметам с выраженной социальной символикой относится свинцовая печать-штамп с угловым орнаментом из Алишара I а.

В СБВ отмечаются важнейшие изменения в распределении материала по функциональным классам: подавляющее большинство находок (96%) относится к украшениям, а орудия/оружие составляют всего 3%. (Идентичная картина складывается в Месопотамии: 94% и 3% соответственно; Авилова, 2008.) Наблюдается максимальное функциональное и морфологическое разнообразие репертуара: представлено 7 из 9 функциональных классов изделий.

В орудийном комплексе СБВ (рис. 6) втульчатые топоры более многочисленны и разнообразны, чем в РБВ. Имеются широколезвийные экземпляры без обуха, сходные с иранскими типами, а также обушковые топоры-молоты. К ним близки и чеканы с удлиненными лезвийной и обушковой частями, это не столько оружие, сколько символ высокого социального статуса, о чем говорят чеканы из царского некрополя Аладжахейюк и клада Эскияпар (рис. 7, 7), изготовленные из Электра.

Специфическая группа топоров имеет обух в виде уплощенного гребня. Местной анатолийской формой являются также топоры-алебарды из Мах-матлара с лезвием в форме полумесяца, иногда зубчатым. Характерна для Передней Азии группа топоров с уступом при переходе от клина к втулке, эта форма доживает до конца СБВ (Аджемхейюк Ш). Имеются и топоры характерного кавказского облика (типа Кумбулты) с арочным изгибом клина и низко расположенной втулкой, известные в Анатолии как топоры типа Караз, происходящие из восточной группы памятников. К категории топоров близки и секиры, крепившиеся к древку плоским широким черенком, изогнутым или со штифтами. Секиры такого типа (crescentic axes) широко распространены в Передней Азии.

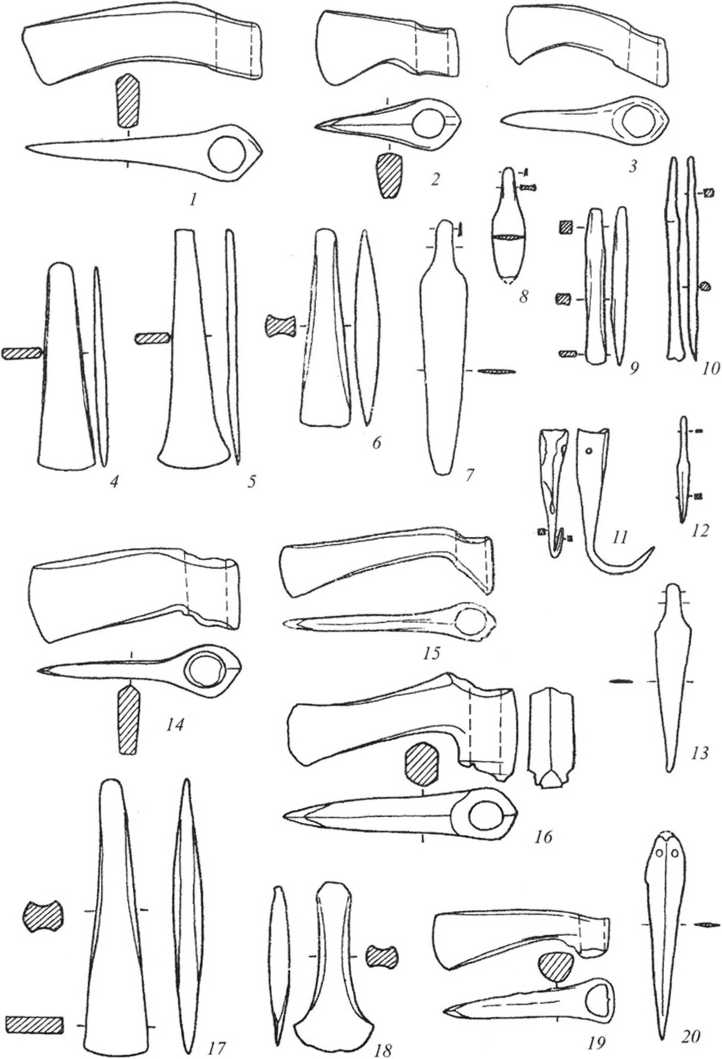

Рис. 6. Анатолия. Металлические изделия среднего бронзового века

1 - Кайапинар; 2 - Полатли; 3, 14, 29 - Хорозтепе; 4, 27 - Караз; 5 - Арслантепе; 6, 15, 24 - Байиндиркёй; 7, /З-Махматлар; 8-Киликия, случайная находка; 9 окрестности Тарса,случайная находка; 10, /8-Троя II, клад А; 11. 17, 31 - Икизтепе I; 12, 16, 19 - Таре; 20. 21 - Троя II—V; 22 - Иасос; 23 - Аладжа хейюк; 25 - Ахлатлибель; 26 - Соли; 28 - Алишар II; 30 - Караташ. (5 - камень, остальное - медь/бронза)

Рис. 7. Анатолия. Металлические изделия среднего бронзового века

/, 8-11. 14. 16-18, 21, 23. 30 - Эскияпар; 2 - Троя И, клад D; 3 - Троя И; 4, 13 - Таре; 5. 25 - Икизтепе I; 6. /9- Троя II, клад О; 7, 20 - Караташ; 12, 15, 22, 24, 26. 27. 33 - Троя II, клад А; 28. 35, 37 - Хорозтепе; 29 - Хасаноглан; 31. 32, 34, 36 - Аладжа хейюк. (/ - электр; 2, 6-24, 26, 27, 33-35 - золото; 5 - свинец, остальное - медь/бронза)

При изучении малоазийских втульчатых топоров можно сделать ряд наблюдений. Во-первых, многообразие типов топоров сочетается с относительной немногочисленностью данной категории оружия, поэтому серии изделий одного типа невелики как в РБВ, так и в СБВ. Во-вторых, очевидна большая морфологическая вариабельность топоров. В целом топоры не занимали в Анатолии того главенствующего положения в наборе инвентаря, которое наблюдается на Кавказе, в Северном Причерноморье, Балкано-Карпатье. Их местное производство документировано находками литейных форм из Норшунтепе, Арслантепе, Еникей-Гавура, Трои, Тарса. Секиры в форме полумесяца можно считать импортами, скорее всего с территории соседней Месопотамии.

Типичное оружие СБВ - копья; инновацией этого периода стали втуль-чатые наконечники копий с листовидным пером и разомкнутой втулкой. Однако черенковые копья остаются чрезвычайно популярным видом оружия. Штыковидные копья сосредоточены в основном в киликийской группе, из восточной группы происходит копье из Гюзеловы. Среди листовидных черенковых копий выделяется оригинальный разряд с парными отверстиями на пере, считается, что это эгейский тип; они распространены в западных памятниках, а в конце СБВ и в центре Анатолии (Кюльтепе); крупная серия таких копий известна и на севере (Икизтепе). На востоке они неизвестны. Морфология копий гораздо более представительна в сравнении с втульчаты-ми топорами.

Особняком стоят орудия неясного назначения, серия которых происходит из Икизтепе I. По форме и изгибу черенка они близки копьям (к таковым относит их и автор публикации). Однако у одного орнаментированного экземпляра имеется заклепка в основании пера, другие имеют массивное профилированное сечение и рабочий конец в форме долота (рис. 6, 37). Вся серия этих изделий отличается присутствием на рабочем конце круглого тонкого завершения. В таком виде они не могли служить копьями либо кинжалами, возможно, это свидетельство того, что орудия изготовлены специально как погребальный инвентарь и остались незавершенными обработкой.

Среди инноваций СБВ следует упомянуть также категорию серпов, которые затем широко распространяются в ПБВ. Их морфология достаточно разнообразна, но преобладают широкие орудия с массивным черенком. Серпы происходят из поселенческих слоев.

Ножи/кинжалы - одна из наиболее многочисленных категорий анатолийского металла СБВ. Морфология их весьма разнообразна. При морфологическом делении материала учитывается наличие черенка, его форма, способ крепления рукояти, наличие продольного ребра на клинке и т.п. К кинжалам я отношу крупные экземпляры, предпочтительно с металлической рукоятью (клад Соли).

Выяснилось, что степень развитости черенка, форма плечиков и способ крепления клинка к рукояти заклепками не являются хронологическими признаками. И в РБВ, и в СБВ встречаются ножи как с неразвитым, так и с отчетливо выраженным черенком, без заклепок и с заклепками. Характерная для СБВ группа ножей/кинжалов отличается наличием развитого черенка с одной-тремя заклепками, а также четко выраженной плоскости по центральной оси клинка. Ножи этой формы могут иметь различные размеры - от маленьких, ок. 8 см, до крупных, 20-25 см в длину. В это же время появляются и узкие мечи до 80 см длиной, с отверстиями для заклепок на черенке (Аладжахейюк, Хорозтепе).

Динамика распределения ножей/кинжалов по эпохам сходна с той, что прослежена для копий и топоров: их число заметно возрастает при переходе от РБВ к СБВ, одновременно растет и морфологическая вариабельность изделий.

Категория плоских топоров-тесел - одна из наиболее характерных для всех территориальных групп памятников. По размерам, пропорциям, оформлению тыльной части орудия и его боковых граней эта категория делится на несколько групп (Авилова, Черных, 1989. С. 58). Наиболее представительны тесла короткие и широкие с прямоугольной или округлой пяткой и длинные узкие с расширенным лезвием. В конце СБВ распространяются характерные тесла с выступами-цапфами по бокам, позже они широко бытуют в ПБВ. Несомненно, тесла изготовляли в местных центрах, на что указывает популярность этих орудий и находки литейных форм.

Долота относятся к наиболее типичным изделиям ЦМП. Они подразделяются на два основных класса и 10 морфологических разрядов (Авилова, Черных, 1989. С. 59). К первому классу относятся многочисленные черенковые долота, ко второму - втульчатые. Характерны орудия с упором, они многочисленны и очень сходны с орудиями, распространенными в Эгее, Балкано-Карпатье, Северо-Западном Причерноморье. Гораздо меньшим количеством находок представлены желобчатые долота, аналогичные орудиям Кавказа (майкопская, куро-аракская, курганные закавказские культуры, памятники ямной и катакомбной общностей степного Предкавказья и азовочерноморских степей). В Малой Азии желобчатые долота встречаются от Трои до верхнего Евфрата (Пулур-Сакьоль). Число долот резко возрастает (приблизительно в 15 раз) в СБВ по отношению к РБВ.

Шилья подразделяются на два разряда: простые четырехгранные и орудия с упором, к последним относится около 2/3 всех шильев. Они распространены практически по всей территории Малой Азии в памятниках от МВ до ПБВ. Хронология распределения шильев отличается от распределения иных категорий: нарастание их числа от МВ к СБВ выражено не столь контрастно, как для прочих орудий (в том числе сходных функционально игл). Бросается в глаза, что около 90% шильев обнаружено на поселениях, они почти не встречаются в кладах и могильниках.

Учтено свыше 160 игл с ушком. Ушко формируется по-разному - путем пробивки или сгибанием верхней части стержня (последний прием характерен для СБВ, но известен и в МВ). Огромное большинство игл встречено в слоях поселений СБВ, хотя наиболее ранние орудия найдены уже в энеолитическом кладе из Бейджесултана; есть они и в неолите (Чайоню тепеси).

Индивидуальные украшения (рис. 7) относятся к самому массовому виду металлических изделий (учтено 35 000 предметов). Реальное число украше-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 223. 2009 г. ний было еще больше, в основном за счет мелких бусин, подвесок, иногда публикуемых суммарно в составе ожерелий. Украшения рассматриваются более лаконично, чем орудия, из-за их большого разнообразия и многочисленности.

Большинство морфологических разрядов булавок достаточно своеобразно, однако многие из них имеют аналогии в синхронных переднеазиатских памятниках, а некоторые имеют параллели среди украшений кавказских и более северных степных курганных культур СБВ. Это посоховидные булавки, булавки с проволочной обмоткой головки, а также различные группы щитковых, биспиральных и даже молоточковидных булавок. Среди наиболее характерных форм - биспиральные булавки, широко распространенные по всей Анатолии (Huot, 1969), близкие аналогии им известны в иранских и даже среднеазиатских материалах. В СБВ в Анатолию проникают булавки с отверстием в верхней части стержня и каплевидной головкой (toggle-pins), которые документируют связи с Сиро-Палестиной.

Бусы разнообразны как по размерам, так и по форме, это и мелкий бисер, и крупные сферические полые бусины, и длинные пронизи, и бусы с нарезками (Троя II, Эскияпар). Одна из наиболее характерных форм - дисковидные бусы с каналом вдоль плоскости, они широко представлены в кладах Трои II и погребениях Караташа. Разновидностью этого типа являются так называемые “крылатые” бусы, у которых половины диска превратились в выступающие лопасти (Эскияпар). Эти два типа бус, как и ребристые бусы с нарезками, представляют собой типичную продукцию переднеазиатских ювелирных мастерских. Ряд типов бус и пронизок (бочонковидные, ребристые и пр.) имеет параллели в Закавказье (Сачхерские курганы), а также в северокавказской культурной общности.

Четырехспиральные украшения, появившись в РБВ, бытуют в виде крупных плоских блях (серия из Икизтепе I) и бус с трубчатой средней частью, разрубленные концы трубки скручены в спирали (Троя II, клад R; Эскияпар).

Среди украшений заметное место занимают кольца-серьги, среди которых доминируют кольца в 1,5 оборота. Развитой формой этих простых колечек следует считать “дольчатые” серьги с расширенной средней частью, образованной спаянными рельефными проволоками, которых может быть до семи (клады Трои II, Эскияпар, Таре). Типично анатолийской формой являются филигранные серьги-корзиночки с цепочками и привесками (клады Трои, Эскияпар).

Характерны разнообразные подвески. Некоторые морфологические разряды - медальоны с ушками, “секировидные” подвески, лунницы - имеют параллели среди кавказских и северокавказских памятников СБВ. Лунницы известны с РБВ (Алишар I а, Коруджутепе), затем распространены в СБВ (золотые лунницы из клада J в Трое).

Небольшая серия зеркал, пинцетов и т.п. включена в класс украшений.

Различия между СБВ, с одной стороны, а также МВ и РБВ - с другой, выражены в классе украшений очень контрастно как по количеству изделий, так и в отношении морфологической вариабельности.

Упомяну культовые предметы, к которым относятся штандарты из царских могил Аладжахейюк и Хорозтепе; статуэтки антропо- и зооморфные; не вполне функционально ясные “крюки", “кастаньеты”, “систры” и т.п. (рис. 7). Все они морфологически своеобразны. Огромное большинство их датируется СБВ, исключение составляют печати-штампы, известные не только в СБВ, но и в РБВ (Алишар, Корджутепе), и даже в МВ (Мерсин XVI).

Характерной чертой анатолийского металлопроизводства является резкое возрастание его масштабов при переходе от РБВ к СБВ, что документируется всеми основными категориями орудий и оружия. Столь же сильно возрастает морфологическая вариабельность инвентаря, особенно заметен рост производства украшений и их морфологическое разнообразие.

При анализе соотношения различных металлов в производстве учитывались данные по меди/бронзе, золоту, серебру, свинцу. В МВ Анатолии известна в основном медь, единственная находка серебряного колечка (рис. 3, 70) документирует знакомство с этим материалом. В РБВ репертуар используемых металлов меняется мало: 93% материала составляют находки из меди-бронзы. О знакомстве с золотом говорит подвеска из Икизтепе I (рис. 5, 8\ Почти все находки серебра происходят из двух богатых камерных погребений в Коруджутепе. Есть находки свинца (печать-штамп из Алишара I а) (рис. 5, 77). (Совершенно иначе выглядит Месопотамия, где в РБВ наблюдается массовое применение драгоценных металлов: золото составляет 47%, медь/бронза - 45%; Авилова, 20056). Драгоценные металлы с преобладанием золота доминируют в это время и на Северном Кавказе {Пиотровский, 1996).

В СБВ в Анатолии происходят резкие сдвиги в применении различных металлов. Абсолютно преобладает золото (93%) {Авилова, 2003а), серебряные вещи встречаются реже (1%). Доля медно-бронзовых изделий на фоне массы золота составляет всего 6%, причем доминирование золота наступает внезапно, нет того постепенного нарастания роли драгоценных металлов от РБВ к СБВ, которое наблюдается в Месопотамии {Авилова, 20056). В целом распространение драгоценных металлов демонстрирует прямую зависимость от массового производства украшений.

Химический состав цветного металла. Для МВ Анатолии существует довольно представительная серия из 42 анализов химического состава металла. Уже в это время металлургически “чистая” медь не была единственным материалом: она составляет 62%. Вторым материалом (31%) были мед-но-мышьяковые сплавы, скорее всего естественного происхождения {Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985). Ранние находки из Мерсина XVII и XVI, Норшун-тепе XXXVI содержат от 0,5 до 2% мышьяка. Серии находок и анализов МВ недостаточны для того, чтобы формулировать заключение с достаточной уверенностью, но вероятность естественного происхождения примеси мышьяка тем выше, что в Анатолии, как и на Кавказе, широко распространены медные руды с природным содержанием мышьяка. Можно предполагать сознательный выбор древними металлургами медных руд с природным легированием мышьяком.

РБВ характеризуется господством мышьяковых бронз (74%) при значительном падении роли “чистой” меди (15%). Медно-мышьяковый сплав стал первой искусственной бронзой на широких пространствах Циркумпонтий-ской зоны {Равич, Рындина, 1984; Frangipane, 1985). В это же время появляются первые изделия из оловянной бронзы (8%), включая тройные сплавы медь-олово-мышьяк. Они являются свидетельством экспериментальных поисков новых сплавов древними металлургами и начала освоения новых типов руд.

В СБВ происходит дальнейшее падение доли изделий из “чистой” меди (13%). Что касается медно-мышьяковых сплавов, то их роль снижается, хотя и составляет больше половины анализов (51%). Характерной особенностью периода является широкое внедрение оловянных бронз, в том числе и тройных сплавов (30%).

В РБВ и СБВ искусственный характер медно-мышьяковых сплавов не вызывает сомнения. Это характерная черта малоазийского материала, однако она не уникальна: доминирование мышьяковых бронз отмечается на многих территориях Переднего Востока, хотя пропорции применяемых сплавов в каждом конкретном регионе колеблются {Frangipane, 1985). Так, в Иране медно-мышьяковые сплавы являются ведущими от МВ до СБВ {Авилова, 20056; 2008).

* * *

Многолетние разработки, связанные с созданием БД по Малой Азии, естественно, привлекли особое внимание к троянскому металлу. Учитывая доминирующее положение этой коллекции в анатолийской БД (87%), необходимо рассмотреть эти материалы подробнее. Публикация каталога выставки 1996 г., содержащего сведения о троянских находках, хранящихся в Музее изобразительных искусств им. Пушкина, музеях Афин и Филадельфии, позволила значительно уточнить количественные и морфологические характеристики троянской коллекции (Сокровища Трои... 1996; Авилова, 2003а).

По Трое учтена 32 381 находка. За исключением четырех каменных топоров из клада L, все предметы изготовлены из меди и сплавов на ее основе, золота, серебра, свинца. Поражает неравномерность распределения материала по периодам: к РБВ относится всего 10 предметов, к СБВ - 32 371. Ситуация выглядит еще более контрастной при учете представленных металлов: в РБВ имеются только изделия из меди/бронзы и одно свинцовое колечко, тогда как в СБВ известна масса драгоценных металлов, причем золото составляет почти 99% коллекции.

Резкий контраст наблюдается и в представительности функциональных классов изделий: в РБВ поровну представлены орудия и украшения, в СБВ репертуар находок значительно шире. Кроме орудий/оружия и украшений, появляются металлические сосуды, предметы культово-религиозного назначения, полуфабрикаты - стандартные серебряные слитки и золотые слитки-заготовки для изготовления мелких украшений. Это говорит не только о бурном количественном росте производства металлических изделий, но и о расцвете разнообразия их репертуара.

Количественная характеристика троянской коллекции металла на фоне всей Анатолии такова. Из 22 учтенных памятников анатолийского РБВ происходит 360 находок, в том числе из Трои всего 10 предметов (2,7%). В СБВ ситуация обратная: в 54 учтенных памятниках зафиксировано 36 586 находок, в том числе в Трое - 32 371 (88,5%).

Таким образом, в РБВ Троя была рядовым, более того, весьма скромным поселком, и Анатолия в целом далеко не выделялась многочисленностью и богатством металлических изделий; ее опережали Иран, Месопотамия и Левант (950, 580 и 700 находок соответственно) (Авилова, 20056). Но в СБВ Анатолия резко вырывается вперед и выходит на те же позиции, что и Месопотамия, достигая уровня развития ранних государств, с поселениями городского типа, дворцовыми постройками, могильниками социальной элиты. Индикатором этого прорыва служат богатейшие коллекции металлических изделий, в том числе золотые и серебряные сокровища.

Заключение. Наиболее существенной чертой раннего металлопроизвод-ства в Анатолии, как и на Ближнем Востоке в целом, является его глубокая древность. Самостоятельность открытия металла обитателями Малой Азии в поразительно ранний период (VIII—VII тыс. до н.э.) несомненна. Для открытия самородной меди, ее плавки, а затем выплавки из руд здесь имелись две основные предпосылки: наличие природных ресурсов и развитая традиция управления теплотехническими процессами.

Развитие металлопроизводства в Анатолии на протяжении четырех последующих тысячелетий (до второй половины IV тыс. до н.э.) носило крайне медленный и маловыразительный характер. Собственно медный век здесь синхронен месопотамским халафским и убейдским памятникам и в той или иной мере связан с ними. Видимо, феномен появления металлургии в энеолите Анатолии связан также с развитым обменом между земледельческой цивилизацией Двуречья и населением предгорных зон и Анатолийского плато.

С середины IV тыс. до н.э., т.е. с урукской эпохи, можно говорить о металлургии в подлинном смысле слова, а не об отдельных опытах изготовления металлических предметов. В это время появляется широкий и морфологически стабильный репертуар изделий. Наличие целого спектра примесей в металле свидетельствует о продвинутой технологии металлургии, использовании различных медных руд и знакомстве с новыми металлами - золотом, серебром и свинцом.

Период стабилизации во второй половине IV тыс. до н.э. привел к возникновению вокруг черноморского бассейна системы взаимосвязанных культур, в которой анатолийские очаги образовали особую зону среди оседлоземледельческих культур Переднего Востока. Металлопроизводство испытало ощутимый прогрессивный скачок под влиянием импульсов, исходивших из раннегосударственных структур Сиро-Месопотамии эпохи Урука. Число учтенных предметов возрастает в 6 раз, увеличивается их морфологическое своеобразие.

Металлические изделия РБВ представлены всеми основными типами, несмотря на то, что морфологические серии еще ограничены. Своеобразие анатолийской зоны проявляется в небольшом числе втульчатых топоров и многочисленности черенковых наконечников копий. Доля орудий остается на прежнем уровне, а украшений несколько снижается по сравнению с МВ. Среди сплавов преобладают мышьяковые бронзы - основной материал эпохи. Доля изделий из “чистой” меди резко понижается по сравнению с МВ (до 15%); в качестве первых опытов появляются первые оловянные и мышьяко-во-оловянные бронзы.

Анализ демонстрирует качественный скачок в развитии металлопроиз-водства в РБВ и связь этого явления с процессами урбанизации и формирования ранних государств, когда резко возрастает потребность шумерского общества в металле, устанавливаются его интенсивные постоянные контакты с центрами его добычи и обработки на соседних территориях Ирана и Восточной Анатолии. Повышенный спрос месопотамской цивилизации на металл стал постоянным стимулом для развития производства и социальных отношений у населения Анатолийского плато. Восточная Анатолия, Западный и Северо-Западный Иран составили единую систему с высокоразвитой месопотамской цивилизацией РБВ (Андреева, 1979; Трифонов, 1987) с общей традицией металлопроизводства (Авилова, 20056). Там должны были появиться группы профессиональных металлургов и мастеров металлообработки, ювелиров. Их продукция могла распространяться в виде товарных слитков (Авилова, Терехова, 2006) и готовых изделий, что способствовало выработке морфологических и технологических стандартов, функционировавших в ареале собственно урукских памятников и в обширной зоне от Северного Кавказа до Леванта, в той или иной мере затронутой влиянием урукской цивилизации.

В поступательном ходе развития анатолийского металлопроизводства наиболее ярким периодом был СБВ. Фиксируется колоссальный взлет масштабов производства: в 100 раз по сравнению с РБВ! Этот взрыв происходит в основном за счет украшений: их производство увеличилось в 175 раз, а орудий/оружия - в 7 раз. Резко возрастают и показатели морфологического разнообразия инвентаря, типы изделий количественно становятся представительными.

Выплавка металла и масштабы горных работ, видимо, увеличились в гораздо большей степени, чем это следует из сравнения числа изделий: орудия и оружие стали значительно более массивными и тяжелыми.