Метаморфическая эволюция пироксенитов гридинского эклогитсодержащего комплекса (остров Прянишная луда)

Автор: Максимов Олег Александрович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексного изучения геологии и метаморфизма пироксенитов Гридинского эклогитсодержащего комплекса (о-в Прянишная луда); выявлен ранний доминирующий гранат-ортопироксеновый минеральный парагенезис, позволяющий оценить начальные РТ-условия образования данных пород. В результате термобарометрических расчетов определены параметры давлений (приближенные к линии кварц-коэсит), соответствующие эклогитовой фации метаморфизма, и установлено, что метапироксениты и эклогиты имеют общую историю метаморфических преобразований.

Гридинский комплекс, эклогитовый метаморфизм, метапироксениты, рт-условия

Короткий адрес: https://sciup.org/14294697

IDR: 14294697

Текст научной статьи Метаморфическая эволюция пироксенитов гридинского эклогитсодержащего комплекса (остров Прянишная луда)

Основное внимание большинства исследователей сосредоточено на детальном изучении эклогитов Гридинского комплекса, в пределах которого установлен неоднократный эклогитовый метаморфизм, протекавший в архейское и палеопрозойское время (Володичев и др., 2004; Володичев, Кузенко, 2013). Метаморфическая эволюция архейских пород включала прогрессивный этап (Т = 740-865 °С, Р = 14-17,5 кбар) и период ретроградного преобразования (Т = 780-630 °С, Р = 14,5-6,5 кбар), что соответствует стадиям их субдукции и эксгумации (Володичев и др., 2004; Володичев, Кузенко, 2013). В то же время в комплексе присутствуют и другие породы, претерпевшие метаморфизм высоких ступеней (например, пироксениты). Данные породы, как и эклогиты, представлены ксенолитами, которые образуют локальные цепочечные скопления в различных частях комплекса (мыс Гридин, о-ва Избная луда, Крестовый, Высокий и др.). В настоящее время недостаточно изучены генезис и темодинамические условия образования этих пород. Анализ параметров метаморфизма метапироксенитов о-ва Высокий (Моргунова, Перчук, 2012) указывает на высокие давления (более 20 кбар) при формировании Grt-Opx минерального парагенезиса, что является дополнительным свидетельством существования высокобарического метаморфизма в регионе. В данной статье приведены результаты комплексного изучения метапироксенитов о-ва Прянишная луда и выделены этапы их метаморфической эволюции.

2. Геологическое положение

Фенноскандинавский щит является выступом докембрийского фундамента на северо-западе Восточно-Европейской платформы. В строении восточной части щита выделяются несколько крупных провинций: Кольская и Мурманская (на севере), Карельская (на юге) и разделяющая их Беломорская. Беломорский подвижный пояс (БПП) – одна из наиболее сложных структур Фенноскандинавского щита, что во многом определяется длительным полициклическим развитием земной коры этой провинции. В восточном домене БПП находится Гридинская тектоническая пластина шириной 6-7 км, которая прослеживается в прибрежной полосе и на островах Белого моря примерно на протяжении 50 км от мыса

Сокращения минералов приняты по Р. Кретцу ( Kretz , 1983).

Кирбей (на северо-западе) до о-вов Супротивные (на юго-востоке). Она резко отличается по составу как от распространенных к северо-востоку мигматизированных гнейсогранитов ТТГ-ассоциации, так и от коллажа, состоящего из базит-гипербазитового комплекса Пиземско-Оленьеостровской структуры

Центрально-Беломорского зеленокаменного пояса, глиноземистых гнейсов и гнейсогранитов, находящихся на юго-западе (Слабунов, 2008). Гридинская пластина представлена неоархейским эклогитсодержащим комплексом, который является сильно мигматизированным и деформированным меланжем. Матрикс меланжа сложен гнейсами, гнейсогранитами и метаэндербитами. Для обломочной составляющей характерно неравномерное распределение в матриксе многочисленных тел линзовидной и угловатой формы. Наибольшая концентрация ксенолитов прослеживается в районе села Гридино. Их скопления формируют узкие вытянутые зоны, простирающиеся с северо-запада на юго-восток (Слабунов и др., 2007). Состав обломков очень разнообразен, но преобладают породы основного состава, представленные в разной степени преобразованными эклогитами, амфиболитами и метаморфизованными габброидами. Кроме того, установлены обломки, сложенные метапироксенитами, цоизититами и амфибол-цоизитовыми бластолитами, кианит-гранат-биотитовыми гнейсами.

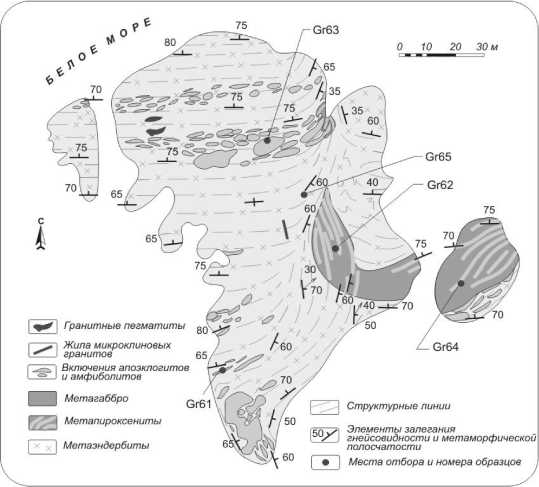

Рис. 1. Схема геологического строения о-ва Прянишная луда (составил Сибелев О.С.)

Остров Прянишная луда (рис. 1) расположен в 3 км к югу от села Гридино. Основную часть острова слагают серые среднезернистые метаэндербиты, среди которых обнаруживаются многочисленные ксенолиты линзовидной формы. Для северной и южной частей острова характерно наличие цепочек линзовидных обломков, которые представлены амфиболитами и апоэкло-гитами. Объектом настоящего исследования является крупное (75 X 25 м) тело метагабброноритов в восточной части острова. Сложное мозаичное строение тела обусловлено дезинтеграцией вещества под влиянием неоднократного внедрения мигматитовых инъекций эндербитового материала. В центральной части встречаются крупные (3 X 5 м) угловатые обломки преимущественно габброидного состава с участками реликтовой габбровой структуры. В краевой части тела (на контакте с метаэндербитами) обнаружены обломки эллипсовидной формы (размеры не превышают 1 м), которые по составу отвечают метапироксенитам.

Ранее исследовалась центральная часть тела габброидов ( Володичев, Слабунов , 2011). По симплектитовому Cpx-Pl характеру основной массы и находкам включений клинопироксена в гранате с содержанием жадеитового компонента до 42 % установлен высокобарический режим метаморфической переработки габброидов. Меньшее внимание было уделено метапироксенитам в краевой части тела.

Наличие гранат-ортопироксеновой минеральной ассоциации в этих породах является основой для определения РТ-параметров метаморфизма, поэтому гранатовые ортопироксениты стали предметом детального изучения.

3. Петрохимия, минералогия и петрография

Аналитические методы. Изучение химического состава пород проводилось методом мокрой химии в ИГ КарНЦ РАН (аналитик В.Л. Утицына).

Концентрации рассеянных элементов в породах определялись методом индуктивно связанной плазмы с масс-спектрометрическим окончанием анализа ( ICP-MS ) на приборе X-Series 2 в ИГ КарНЦ РАН (аналитик А.С. Парамонов). Разложение образцов пород проводили посредством кислотного вскрытия в закрытой системе. Качество анализа контролировалось в ходе измерения стандартных образцов СГД-1А.

Определение химического состава минералов осуществлялось с помощью микроанализатора INCA Energy -350 на базе сканирующего микроскопа VEGA II LSH (оператор А.Н. Сафронов).

Расчет кристаллохимических коэффициентов для минералов производился с использованием программы Make Mineral (авторы Е. Курдюков, С. Абрамов, 2004).

Гранатовые ортопироксениты – среднезернистая порода темно-зеленого цвета с включениями розового граната. Структура гетеро- и гранобластовая с участками пойкилобластовой. В породе преобладают гранат-ортопироксеновая минеральная ассоциация (Opx = 55 %, Grt = 15 %) и амфибол (20 %). В меньшем количестве представлены зерна биотита, плагиоклаза и кварца.

Порода содержит SiO 2 = 52-53,5 %, MgO = 14-19 %, суммарное количество железа FeO = = 10-12 %, при относительно низкой концентрации Al 2 O 3 = 6-7 % и щелочей (Na 2 O + K 2 O) = 0,5-0,66 % (табл. 1).

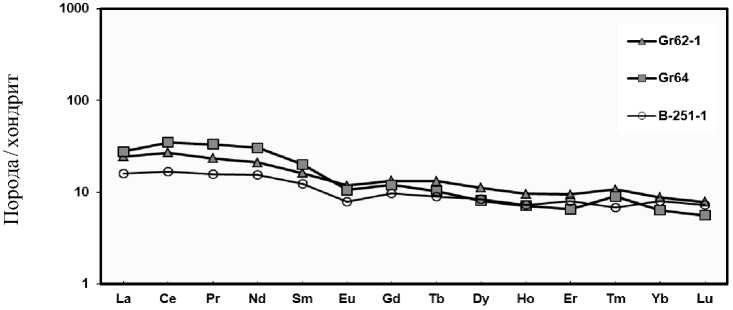

Нормированные по хондриту содержания РЗЭ (рис. 2) в метапироксенитах о-ва Прянишная луда (обр. GR 62-1, GR 64) хорошо коррелируются с метапироксенитами села Гридино (обр. В -251-1, данные О.И. Володичева). В целом породы характеризуются относительно пологим спектром распределения РЗЭ, несколько обогащены легкими элементами и обеднены тяжелыми. Близкие геохимические характеристики свидетельствуют о том, что метапироксениты о-ва Прянишная луда и села Гридино имели схожий по составу протолит.

Таблица 1. Химический состав метапироксенитов

|

Компонент |

GR 62-1 |

GR 64 |

B -251-1 |

Компонент |

GR 62-1 |

GR 64 |

B -251-1 |

|

SiO 2 |

53,4 |

52,14 |

52,5 |

La, ppm |

5,81 |

6,57 |

3,78 |

|

TiO2 |

0,5 |

0,41 |

0,33 |

Ce |

16,59 |

21,32 |

10,30 |

|

Al 2 O 3 |

7,02 |

6,05 |

6,33 |

Pr |

2,17 |

3,1 |

1,46 |

|

Fe 2 O 3 |

4,27 |

3,71 |

0,98 |

Sr |

80,17 |

49,45 |

64,92 |

|

FeO |

5,9 |

11,63 |

11,35 |

Nd |

9,64 |

14 |

7,06 |

|

MnO |

0,187 |

0,234 |

0,254 |

Zr |

14,01 |

6,61 |

9 |

|

MgO |

14,22 |

18,94 |

21,1 |

Sm |

2,39 |

2,97 |

1,82 |

|

CаO |

10,44 |

4,16 |

3,83 |

Eu |

0,66 |

0,59 |

0,44 |

|

Na 2 O |

1,48 |

0,99 |

1,26 |

Gd |

2,65 |

2,39 |

1,94 |

|

K 2 O |

0,41 |

0,4 |

0,35 |

Tb |

0,48 |

0,37 |

0,32 |

|

H 2 O |

0,25 |

0,1 |

0,14 |

Dy |

2,73 |

1,98 |

2,06 |

|

nnn |

1,38 |

1,02 |

1,26 |

Ho |

0,53 |

0,39 |

0,40 |

|

P 2 O 5 |

0,1 |

0,2 |

0,03 |

Er |

1,51 |

1,04 |

1,28 |

|

Сумма |

99,56 |

99,98 |

99,71 |

Tm |

0,27 |

0,22 |

0,17 |

|

Yb |

1,41 |

1,03 |

1,29 |

||||

|

Lu |

0,2 |

0,14 |

0,18 |

Рис. 2. Нормированные по хондриту ( McDonough, Sun , 1995) содержания РЗЭ в метапироксенитах о-ва Прянишная луда ( GR 62-1, GR 64) и села Гридино ( В -251-1)

Петрография. Кристаллы ортопироксена (до 5 мм) обычно имеют неправильную форму с сохранением частей идиоморфных граней. Отмечаются довольно крупные (до 0,7 мм) включения магнезиальной роговой обманки, кварца и плагиоклаза в краевой части зерен. Кристаллы ортопироксена имеют непосредственный контакт с гранатом, но в некоторых случаях они разделяются узкой кварц-плагиоклазовой реакционной каймой. В ортопироксене прослеживается слабо выраженная зональность

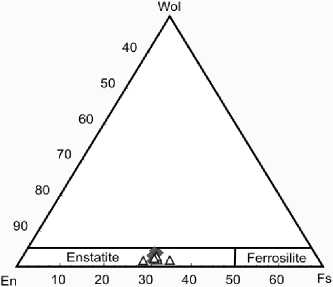

(табл. 2). По мере удаления от центра к краю зерна увеличивается содержание Al 2 O 3 (0,80-1,20 %), уменьшается концентрация MgO (на 0,5-1 %). Коэффициент железистости изменяется на 1-3 %. Согласно международной классификации IMA ( Morimoto et al ., 1988) ортопироксены соответствуют энстатиту (рис. 3) .

Условные обозначения: Д - Орх" ♦ - Орх“

Рис. 3. Диаграмма, отражающая состав Opx

Условные обозначения:

Д - Grt™ О - GrtK

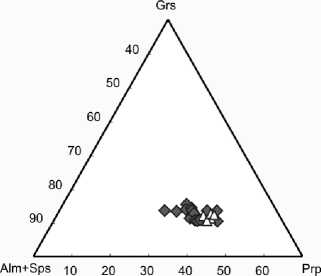

Рис. 4. Диаграмма, отражающая состав Grt

Таблица 2. Химические составы и кристаллохимические формулы ортопироксенов

|

Номер участка |

1.2 |

4.1 |

4.4 |

4.9 |

4.10 |

6.1 |

6.3 |

6.4 |

7.1 |

8.3 |

11.2 |

12.2 |

|

IMA |

EnЦ2 |

EnЦ |

EnЦ |

EnК |

EnЦ |

EnК |

EnЦ |

EnК |

EnВ |

EnЦ |

En |

En |

|

SiO 2 |

54,86 |

53,75 |

54,16 |

53,26 |

53,8 |

53,26 |

53,42 |

54,56 |

53,57 |

54,03 |

53,71 |

52,9 |

|

Al2O3 |

0,82 |

1,05 |

1,10 |

1,10 |

0,73 |

1,68 |

0,90 |

1,24 |

1,13 |

0,90 |

1,18 |

1,22 |

|

FeO |

18,95 |

19,89 |

19,21 |

19,63 |

20,28 |

20,11 |

20,59 |

20,28 |

19,02 |

20,19 |

22,62 |

24,02 |

|

MgO |

25,63 |

24,45 |

25,55 |

24,29 |

24,36 |

23,76 |

23,98 |

23,83 |

26,22 |

24,26 |

23,3 |

22,11 |

|

CаO |

0,39 |

0,31 |

0,26 |

0,42 |

0,00 |

0,38 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,5 |

0,00 |

0,00 |

|

Сумма |

100,26 |

99,14 |

100,02 |

98,28 |

99,17 |

98,81 |

98,89 |

99,91 |

99,94 |

99,38 |

100,81 |

100,25 |

|

Si |

2,00 |

1,98 |

1,97 |

1,98 |

1,99 |

1,98 |

1,99 |

2,01 |

1,95 |

1,99 |

1,98 |

1,97 |

|

Al |

0,04 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,03 |

0,07 |

0,04 |

0,05 |

0,05 |

0,04 |

0,05 |

0,05 |

|

Fe3+ |

0,00 |

0,00 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,05 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Fe2+ |

0,57 |

0,61 |

0,58 |

0,61 |

0,63 |

0,62 |

0,64 |

0,62 |

0,53 |

0,62 |

0,69 |

0,74 |

|

Mg |

1,39 |

1,34 |

1,39 |

1,35 |

1,35 |

1,31 |

1,33 |

1,31 |

1,42 |

1,33 |

1,28 |

1,23 |

|

Ca |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

0,00 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

|

F, % |

29 |

31 |

29 |

31 |

32 |

32 |

32 |

32 |

27 |

32 |

35 |

38 |

Гранат встречается в виде относительно небольших пойкилобластов (0,3-1,5 мм), которые заполняют интерстиции ортопироксеновой кристаллической массы и крупных (до 3 мм) зерен с обилием включений. В центральной части граната содержится множество мелких зерен кварца. По мере приближения к краевой части их количество сокращается, однако появляются включения ортопироксена, магнезиальной роговой обманки и единичные зерна диопсида (содержание жадеитового компонента до 7 %). На границе кристаллов граната довольно часто прослеживается узкая кварцевая (либо плагиоклазовая) кайма. В составе граната преобладают альмандиновый (40-47 %) и пироповый (30-38 %) миналы, концентрация гроссуляра 10-14 %. Крупные кристаллы граната обладают слабовыраженной химической зональностью. От центра к краю происходит увеличение гроссуляр-альмандиновых миналов на 1-3 % (табл. 3, рис. 4) и уменьшение концентрации пиропа на 1-2 %.

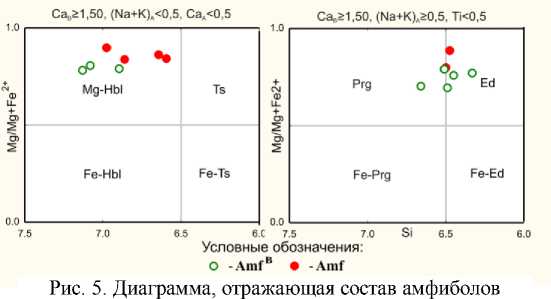

Порода может включать несколько разновидностей амфибола. К первой группе амфиболов, возможно, относятся реликты проградного метаморфизма породы, так как они присутствуют только в качестве включений в ортопироксене и гранате и по составу соответствуют магнезиальной роговой

Индексы в обозначениях минералов: Ц – центр зерна; К – край зерна; В – включение в зерне.

обманке и эдениту. Вторая (поздняя) группа в большей степени представлена в породе. Амфиболы данной группы обладают идиоморфной формой; их образование связано с замещением реликтового плагиоклаза.

Таблица 3. Химические составы и кристаллохимические формулы гранатов

|

Номер участка |

1.3 |

1.4 |

4.3 |

4.5 |

4.6 |

4.7 |

6.7 |

6.8 |

7.2 |

7.4 |

8.4 |

11.3 |

|

Минерал |

GrtК |

GrtЦ |

GrtК |

GrtК |

GrtЦ |

GrtК |

GrtК |

GrtЦ |

GrtК |

GrtК |

GrtЦ |

GrtК |

|

SiO 2 |

39,36 |

38,6 |

38,55 |

39,6 |

38,44 |

39,48 |

38,94 |

38,86 |

38,1 |

38,41 |

38,84 |

39,03 |

|

Al2O3 |

21,68 |

21,95 |

21,57 |

21,97 |

21,97 |

21,37 |

21,54 |

21,92 |

21,89 |

21,57 |

21,89 |

22,41 |

|

FeO |

24,96 |

25,22 |

26,09 |

24,78 |

24,18 |

25,59 |

25,18 |

24,66 |

25,24 |

25,38 |

25,1 |

25,22 |

|

MnO |

0,93 |

1,26 |

0,96 |

1,26 |

1,17 |

0,85 |

0,95 |

0,77 |

1,23 |

1,26 |

1,21 |

1,09 |

|

MgO |

10,16 |

9,41 |

8,91 |

9,18 |

9,41 |

9,24 |

8,66 |

9,25 |

7,58 |

7,87 |

9,4 |

9,03 |

|

CaO |

3,83 |

3,86 |

3,94 |

4,16 |

4,43 |

3,74 |

4,48 |

4,1 |

5,22 |

4,78 |

4,53 |

4,08 |

|

Сумма |

100,92 |

100,3 |

100,02 |

100,95 |

99,6 |

100,27 |

99,75 |

99,56 |

99,26 |

99,27 |

100,97 |

100,86 |

|

Prp |

0,38 |

0,36 |

0,34 |

0,35 |

0,36 |

0,35 |

0,33 |

0,35 |

0,3 |

0,31 |

0,36 |

0,34 |

|

Alm |

0,41 |

0,42 |

0,45 |

0,44 |

0,4 |

0,47 |

0,46 |

0,44 |

0,46 |

0,47 |

0,41 |

0,45 |

|

Grs |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,11 |

0,12 |

0,1 |

0,12 |

0,11 |

0,14 |

0,13 |

0,12 |

0,11 |

|

And |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0 |

0,01 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,01 |

0 |

|

Sps |

0,02 |

0,03 |

0,02 |

0,03 |

0,03 |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

0,02 |

|

F, % |

58 |

60 |

62 |

60 |

59 |

61 |

62 |

60 |

65 |

64 |

60 |

61 |

Таблица 4. Химический состав и кристаллохимические формулы амфиболов

|

Номер участка |

1.5 |

1.6 |

3.1 |

3.6 |

5.2 |

5.3 |

6.5 |

7.3 |

7.5 |

9.8 |

11.1 |

14.2 |

|

SiO 2 |

49,22 |

49,57 |

47,61 |

44,19 |

45,34 |

44,31 |

48,77 |

45,23 |

45,82 |

47,27 |

50,37 |

45,85 |

|

TiO 2 |

0,86 |

0,78 |

0,91 |

1,47 |

1,86 |

1,83 |

1,16 |

1,52 |

1,26 |

0,74 |

0,00 |

0,92 |

|

Al2O3 |

9,36 |

6,99 |

11,32 |

13,11 |

12,11 |

11,96 |

8,49 |

11,62 |

11,71 |

11,81 |

7,44 |

10,38 |

|

FeO |

9,43 |

9,75 |

7,88 |

10,36 |

7,74 |

10,52 |

9,71 |

9,3 |

9,77 |

9,46 |

9,87 |

11,98 |

|

MgO |

16,81 |

16,73 |

17,07 |

14,4 |

15,75 |

13,79 |

16,32 |

15,42 |

15,44 |

16,3 |

16,59 |

14,08 |

|

CaO |

11,64 |

11,81 |

11,94 |

11,73 |

11,08 |

11,53 |

12,18 |

11,86 |

11,9 |

11,39 |

12,38 |

12,2 |

|

Na2O |

1,45 |

1,19 |

1,78 |

2,45 |

2,2 |

2,19 |

1,65 |

1,76 |

2,14 |

1,92 |

1,37 |

1,69 |

|

K 2 0 |

0,57 |

0,45 |

0,62 |

0,78 |

0,75 |

0,71 |

0,46 |

0,82 |

0,79 |

0,52 |

0,39 |

0,98 |

|

Сумма |

99,34 |

97,27 |

99,13 |

98,49 |

96,83 |

96,84 |

98,74 |

97,53 |

98,83 |

99,41 |

98,41 |

98,08 |

|

Si |

6,86 |

7,09 |

6,65 |

6,34 |

6,48 |

6,45 |

6,90 |

6,50 |

6,51 |

6,60 |

7,13 |

6,66 |

|

Al4+ |

1,14 |

0,91 |

1,35 |

1,66 |

1,52 |

1,55 |

1,10 |

1,50 |

1,49 |

1,40 |

0,87 |

1,34 |

|

Al6+ |

0,40 |

0,26 |

0,51 |

0,55 |

0,51 |

0,51 |

0,32 |

0,47 |

0,48 |

0,54 |

0,38 |

0,44 |

|

Ti |

0,09 |

0,08 |

0,10 |

0,16 |

0,20 |

0,20 |

0,12 |

0,16 |

0,13 |

0,08 |

0,00 |

0,10 |

|

Fe3+ |

0,43 |

0,31 |

0,35 |

0,32 |

0,50 |

0,33 |

0,25 |

0,28 |

0,31 |

0,48 |

0,20 |

0,17 |

|

Fe2+ |

0,57 |

0,77 |

0,48 |

0,86 |

0,36 |

0,91 |

0,85 |

0,76 |

0,79 |

0,50 |

0,92 |

1,24 |

|

Mg |

3,49 |

3,56 |

3,55 |

3,08 |

3,35 |

2,99 |

3,44 |

3,30 |

3,27 |

3,39 |

3,50 |

3,05 |

|

Ca |

1,74 |

1,81 |

1,79 |

1,80 |

1,70 |

1,80 |

1,85 |

1,83 |

1,81 |

1,70 |

1,88 |

1,90 |

|

Na |

0,23 |

0,22 |

0,35 |

0,54 |

0,37 |

0,45 |

0,35 |

0,39 |

0,46 |

0,34 |

0,30 |

0,42 |

|

K |

0,10 |

0,08 |

0,11 |

0,14 |

0,14 |

0,13 |

0,08 |

0,15 |

0,14 |

0,09 |

0,07 |

0,18 |

|

X(Mg) |

0,84 |

0,81 |

0,86 |

0,77 |

0,89 |

0,76 |

0,79 |

0,80 |

0,79 |

0,85 |

0,78 |

0,70 |

|

Тип Amf |

Mg-HblВ |

Mg-Hbl |

Mg-HblВ |

Prg |

EdВ |

Prg |

Mg-Hbl |

EdВ |

Ed |

Mg-HblВ |

Mg-Hbl |

Ed |

Выделяются участки породы, где амфиболовые скопления образуют каймы на границе зерен ортопироксена и граната. Локальные участки породы содержат амфибол-плагиоклазовые симплектиты. Химический состав амфиболов приведен в табл. 4. Согласно классификации B. Leake ( Leake et al ., 1997) изученные амфиболы попадают в поле магнезиальной роговой обманки, эденита и паргасита (рис. 5). Паргасит приурочен к областям высокотемпературной переработки метапироксенитов.

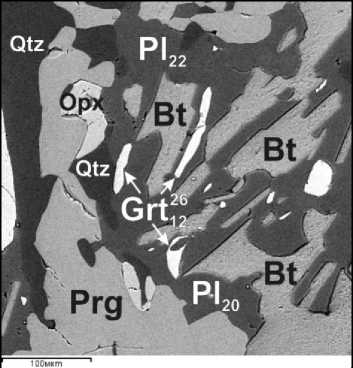

Плагиоклаз иногда встречается в качестве включений в ортопироксене и гранате, чаще он образует тонкие зоны на границе ортопироксена и граната (содержание анортитового компонента 2530 %). Однако существуют зоны, где количество плагиоклаза резко возрастает, причем появляются субъидиоморфные зерна с полисинтетическими двойниками; содержание анортитового компонента An = 16-22 %. Эти участки соответствуют локальным инъекциям гранитоидного материала. Они преимущественно сложены ортопироксен-биотит-плагиоклаз-кварцевой минеральной ассоциацией. Их внедрение способствует растворению реликтовых зерен граната и формированию новой генерации ортопироксена (рис. 6).

( Leake et al ., 1997)

4. Термобарометрия

Определение параметров метаморфизма является первостепенной задачей для установления этапов преобразования метапироксенитов. По равновесным

Рис. 6. Фрагмент инъекции гранитоидного материала

в метапироксените

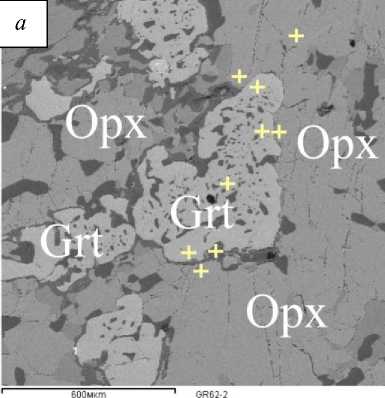

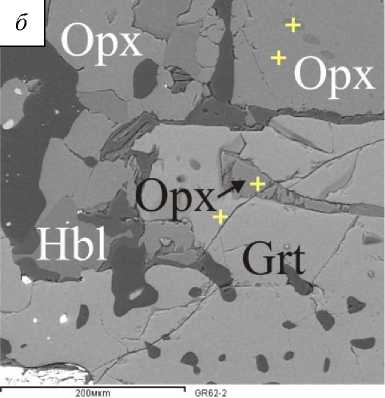

минеральным ассоциациям, используя зональность кристаллов и включения в них, можно реконструировать РТ-параметры метаморфического преобразования породы. Для оценки РТ-условий использовались Grt-Opx геобарометр и геотермометр (Harley, 1984а; 1984b) и Grt-Opx термобарометр (Aranovich, Podlesskii, 1989). Исходя из принципов классической термобарометрии, использовались химические составы центральных и краевых частей кристаллов (рис. 7, а и б), которые имеют непосредственный контакт друг с другом. Условия формирования амфиболов оценены при помощи Hbl геобарометра (Hollister et al., 1987) и геотермометров Pl + Hbl + Qtz (Blundy, Holland, 1990), Grt + Hbl (Wells, 1979).

Рис. 7. Схемы определения химического состава Grt и Opx в краевых и центральных частях ( а ), включений ортопироксена в краевой части граната ( б ); изображения представлены в отраженных электронах; крестами обозначены точки определения химического состава минералов

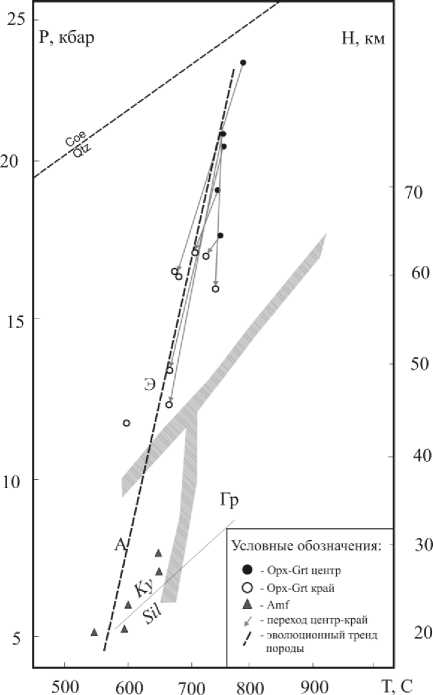

В результате проведенных расчетов было установлено, что РТ-параметры метаморфизма большинства составов из краевой области имеют значительные вариации (рис. 8): 1) для центральных частей установлены Р = 23,5-18 кбар, Т = 800-750 °С, для краевых частей зерен – Р = 17,5-12 кбар и Т = 750-600 °C по методу S.L. Harley (1984); 2) для центральных частей определены Р = 20-25,5 кбар, Т = 750-850 °C, для краевых частей – Р = 14,1-24,5 кбар и Т = 722-830 °C по методу L.Y. Aranovich, K.K. Podlesskii (1989). Оба метода указывают на наличие высоких показателей температуры и давления при формировании Grt-Opx минерального парагенезиса, что характерно для эклогитовой фации метаморфизма. Однако наиболее приемлемыми, по мнению автора, являются температуры и давления, рассчитанные по методу S.L. Harley (1984). На РТ-схеме метаморфизма метапироксенитов (рис. 8) стрелками отражены изменения параметров от центральных к краевым частям кристаллов; прослеживается общая тенденция к значительному снижению давлений для большинства исследованных минеральных пар при небольшом уменьшении температуры, следовательно, рост краевой части минералов происходил позднее, на этапе ретроградного метаморфизма породы.

Наиболее поздней стадии метаморфического преобразования соответствуют давления и температуры, которые были рассчитаны по амфиболам и сосуществующим гранату и плагиоклазу; установлен интервал давлений их формирования (5-7,5 кбар) с вариацией температур 650-500 °С. Эти показатели свидетельствуют о наличии этапа метаморфизма породы в условиях амфиболитовой фации.

Рис. 8. РТ -диаграмма, отражающая эволюцию метаморфизма метапироксенитов.

Проведены линии Ky-Sil ( Holland, Powell , 1990) и Coe-Qtz ( Bohlen, Boettcher , 1982); границы эклогитовой (Э), гранулитовой (Гр) и амфиболитовой (А) фаций ( Cloos , 1993)

5. Заключение

Исходя из вышеизложенных результатов исследования, можно выделить три этапа метаморфизма метапироксенитов. На первом этапе происходит образование ядерных частей минеральной пары гранат-ортопироксен в РТ -условиях, которые отвечают пику метаморфизма пород ( Р = 23,5-18 кбар, Т = 800-750 °С); на втором – формирование краевых частей кристаллов граната и ортопироксена ( Р = 17,5-12 кбар, Т = 750-600 °C). Снижение РТ -условий, очевидно, связано с ретроградным преобразованием пород во время их эксгумации. Третий, поздний, этап характеризуется низкими температурами и давлениями ( Р = 7,5-5 кбар, Т = 650-500 °С), которые соответствуют амфиболитовой фации метаморфизма.