Метаморфогенные плагиоклазиты зоны ГУР как результат мезозойского этапа формирования Уральского орогена

Автор: Куликова К.В., Травин А.В., Сычев С.Н., Макеев Б.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (251), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучены состав и возраст плагиоклазитовых жил в подошве Войкаро-Сынинского офиолитового аллохтона. Главным породообразующим минералом жил является кислый плагиоклаз, структурно соответствующий низкому крайне упорядоченному альбиту. Возраст плагиоклазитов, полученный 40Ar/ 39Ar-методом, составляет (210.0 ± 4.3) млн лет и отражает взбросо-сдвиговые процессы на позднем коллизионном этапе, фиксируя мезозойский рубеж эволюции аккреционно-коллизионного Уральского орогена.

Метаморфогенные плагиоклазиты, полярный урал, коллизия

Короткий адрес: https://sciup.org/149129149

IDR: 149129149 | УДК: 550.93:551.24(234.85) | DOI: 10.19110/2221-1381-2015-11-25-29

Текст научной статьи Метаморфогенные плагиоклазиты зоны ГУР как результат мезозойского этапа формирования Уральского орогена

Сутурную зону Уральского орогена маркирует цепочка офиолитовых массивов в аллохтонном залегании, самым крупным из которых является Войкаро-Сынинский в южной части Полярного Урала. Массив, состоящий из серии пластин, представляет собой фрагмент океанической литосферы, сформированной в заду-

Polar Urals, collision.

говом окраинном бассейне. В основании аллохтона залегает перидотитовая пластина (гарцбургиты с подчиненными телами дунитов и высокоглиноземистых лерцолитов), сменяющаяся дунит-верлит-клино-пироксенитовой, а затем соответственно габброидной и габбро-долери-товой (комплекс параллельных даек) пластинами [6, 8, 9, 10, 11, 13].

В западной части перидотитовой пластины развиты жильные породы, представленные плагиогранитами, гранодиорит-диоритами, а также ме-таморфогенными плагиоклазитами и жадеититами, геология которых рассмотрена в ряде работ [1, 2, 4, 5, 13].

Датирование плагиогранитов, отвечающих аккреционному этапу формирования Уральского орогена, 25

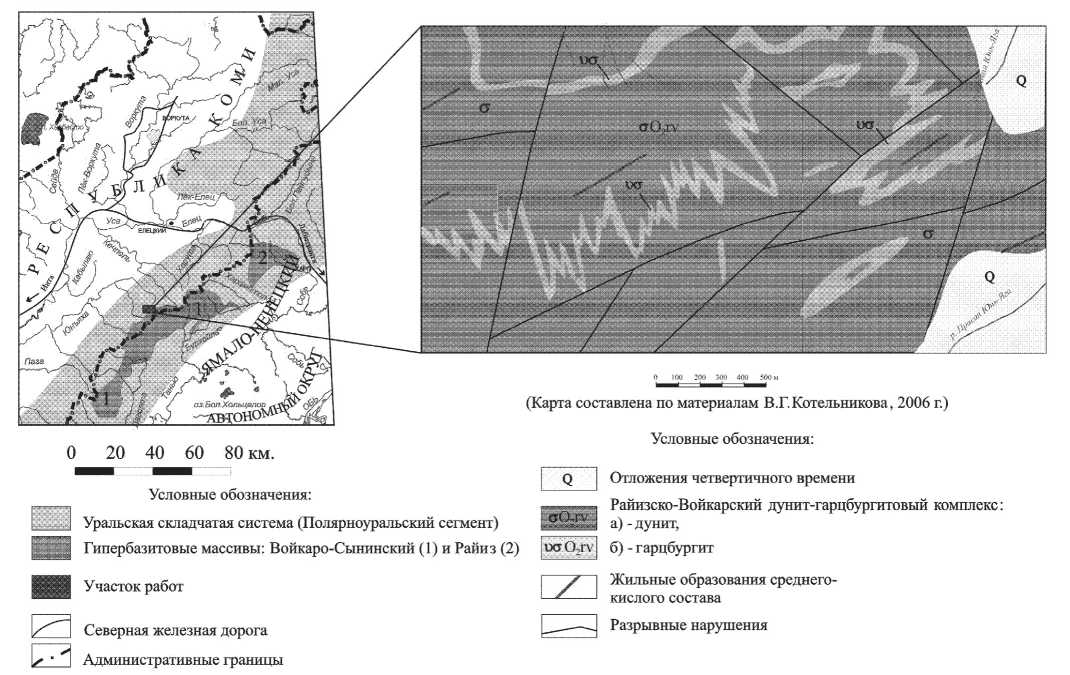

Рис. 1. Схема района работ. На врезке показана геологическая карта Юнь-Ягинского участка северо-западной части Войкаро-Сынинского массива.

Fig. 1. Map ofwork area. The inset shows a geological map ofYun-Yaginsky area of north-western part of Voikaro-Syninsky massif пока не дало надежных результатов. Нами в результате попытки определения U-Pb-изотопного возраста плаги-огранитов комплекса по единичным цирконам получен набор датировок от 2600 до 323 млн лет, что отчетливо свидетельствует о ксеногенном характере цирконов, накапливавшихся в породах пассивной окраины (в том числе и при размыве докембрийского фундамента), которые впоследствии участвовали в частичном плавлении аккреционной призмы. Поскольку подобные жильные плагиограни-ты прорывают не только Войкаро-Сынинский офиолитовый аллохтон, но и залегающие к западу от офиолитов тектонические пластины в составе Уральского орогена, то возраст этих образований условно принимается как позднекаменноугольно-ран-непермский [4,5,13]. Жилы метамор-фогенных плагиоклазитов и жадеититов в ультрабазитах в северо-западной части Войкаро-Сынинского массива образованы, по мнению ряда исследователей, путем многостадийного процесса натриевого метасоматоза [2]. Датирование процессов преобразования плагиогранит-диоритовой формации в плагиоклазиты вызыва- ет немалый интерес, так как позволяет привязать тектонические процессы на всем протяжении коллизии к определенным временным рубежам.

Объект и цель исследования

Материалом для исследования послужили образцы плагиоклазитов с Юнь-Ягинского участка Кечпельского рудного поля северозападной части Войкаро-Сынинского массива (рис. 1). Целью было определить геохронологический возраст метаморфогенных плагиоклазитов и увязать его с определенным этапом коллизии при формировании Уральского орогена.

Методы исследования

Зерна плагиоклаза, слагающего породу, были изучены методами рентгеновской порошковой дифрактометрии, микрозондовым анализом (оба в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН), 40Ar/39Ar-методом датирования пород и минералов (ИГМ СО РАН, Новосибирск).

Рентгенографические исследования проведены методом порошковой дифрактометрии по стандартной методике [7]. Структурный контроль минеральной принадлежности проводился рентгеновским дифракционным анализом (дифрактометр Shimadzu XRD-6000 Cu-анод, ток — 30 mA, напряжение — 30 kV, фильтр Ni, углы сканирования 20 от 2 до 90 градусов, шаг сканирования 20 — 0.05, скорость съемки — 1 градус/мин. Параметры элементарной ячейки минералов рассчитывались с помощью программы Unit Cell.

Микрозондовые исследования проведены на спектральном электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионным детектором X-MAX 50 mm Oxford Instruments (г. Сыктывкар) и на цифровом электронном сканирующем микроскопе Tescan VEGA-II XMU с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 при ускоряющем напряжении 20 кВ, диаметре зонда до 180 нм и области возбуждения до 5 мкм.

40Аr/39Ar-датирование проводилось методом ступенчатого нагрева [12].

Геология, петрография. Тела плагиоклазитов и плагиогранитов представляют собой жилы, вытянутые как в субширотном, так и в субмеридио-

Доля выделенного 39Ar, %

длительное преобразование пород в метаморфических условиях.

При микрозондовом анализе монофракции плагиоклаза было выявлено, что встречаются зерна, отвечающие по составу как олигоклазу (An11-12), так и альбиту (An12), внутри них присутствуют тонкие вростки барийсодержащего КПШ (концентрация BaO варьирует от 0.69 до 1.77 мас. %), наблюдаются вторичные изменения в виде мелких, развивающихся по плагиоклазу фаз, представленных цоизитом, пренитом и стронцийсодержащими цеолитами.

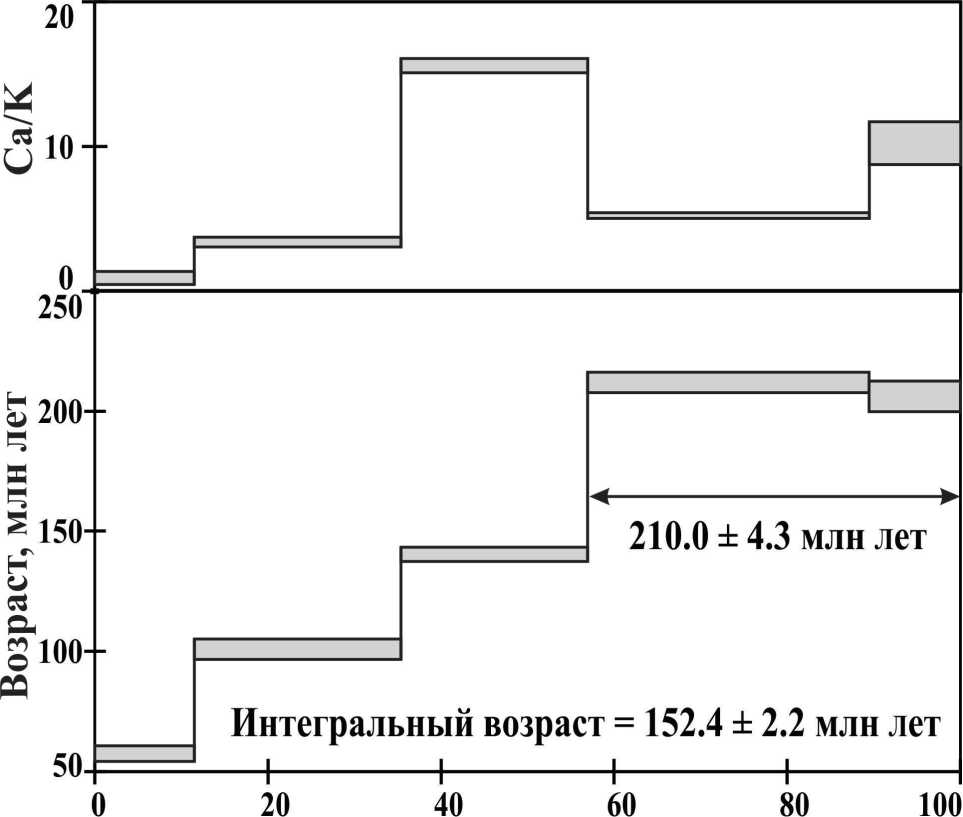

Нами проведено датирование изученного альбит-олиго-клаза 40Ar/39Aг-методом ступенчатого прогрева (ИГМ CO РАН, г. Новосибирск). В высокотемпературной части возрастного спектра выделяется плато из 2 ступеней (рис. 2), характеризующееся 45 % выделенного 39Ar и значением (210.0 ± 4.3) млн лет, что соответствует позднему триасу.

Рис. 2. Ca/K и возрастные спектры альбит-олигоклаза из метаморфогенных плагиоклазитов Юнь-Ягинского участка северо-западной части Войкаро-Сынинского массива.

Fig. 2. Ca/K and age spectra of albite-oligoclase from metamorphic plagioclasites of Yun-Yaginsky area of north-western part of Voikaro-Syninsky massif.

нальном направлении, и линзы мощностью 0.3—10.0 м и длиной до 100— 150 м. Плагиограниты и плагиокла-зиты — светло-желто-серые до белых, массивные, реже рассланцованные, гиганто-, крупно-, среднекристаллические (зерна размером до 2 см и более) породы с гипидиоморфно-зернистой, участками идиоморфно-зернистой структурами, а также наложенными структурами альбитизации и микростресса. В составе плагиокла-зита наблюдаются олигоклаз-альбит — 80—97 %, амфибол (тремолит-актинолит) — до 10—15 %, слюды (флогопит и биотит) — до 5 %, клиноцоизит — до 3 %. Плагиоклазиты являются представителями средних пород (содержание SiO2 от 59.84 до 63.84 мас. %), по содержанию суммы щелочей (Na2O+K2O) 8.64-9.85 мас. %) относятся к субщелочному петрохимическому ряду и имеют натриевый (Na2O/K2O = 11.08-23.84) тип щелочности [4, 5].

Минералогия. Нами детально были изучены минералогические особенности главного породообразующего минерала плагиоклазитов — плагиоклаза. Рентгенографические исследования дали следующие параметры.

Положение дифракционного максимума 201 соответствует 22.11° плагиоклаза. ЗначениеА20 (131-131) равно 1.12, а А20 (241-241) = 1.58, что, согласно диаграммам Бамбауэра, соотносится с отношением Si/Al = 2.75 и структурно соответствует началу перистеритовой области плагиоклаза с составом An10 [14]. Для анализа Al/Si-упорядоченности использовался ряд отдельных дифракционных максимумов на порошковой рентгенограмме и ряд параметров: индекс структурной упорядоченности (ИCУ)=(t10-t 1 m) * 100/( 1 - An/100), распределение Al в позиции t 1 0=1.848—0.8085*A20 (131-131)+0.0051*An [7], которые возрастают от неупорядоченных к упорядоченным составам соответственно от 0 до 100 (ИСУ) и от 0.25 к 1 (t 1 0). Рассчитанный для исследованной монофракции параметр t10 составляет 1.006, а ИСУ=100, что характерно для низкого альбита и указывает на крайнюю степень его упорядоченности. Такого состояния минерал достигает при долгом остывании при понижении температуры до 400 °C, когда весь Al мигрирует из трех других позиций (t1m, t20, t2m) в позицию t10 [15], что в данном случае указывает на

Выводы

Главным породообразующим минералом метаморфогенных плагиоклазитов является кислый плагиоклаз состава An11-12 и An13, первый структурно соответствует перистеритовой области, второй — низкому крайне упорядоченному альбиту. Согласно выделенным стадиям деформации зоны Главного Уральского разлома в южной части Полярного Урала, на позднем коллизионном этапе происходило распространение сжимающих напряжений вдоль Урала, а затем сжимающие напряжения были ориентированы перпендикулярно простиранию зоны ГУР, а растягивающие — как полого, так и субвертикально, что соответствовало взбросо-сдвиговой обстановке [10; 11]. Полученный нами рубеж в (210.0 ± 4.3) млн лет отражает, скорее всего, эти взбросо-сдвиговые процессы на позднем коллизионном этапе и фиксирует мезозойский этап эволюции аккреционно-коллизионного Уральского орогена.

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований РАН № 15-18-5-57 «Главный Уральский разлом и его обрамление как индикаторы многостадийной эволюции аккреционно-коллизионного Уральского орогена».

Список литературы Метаморфогенные плагиоклазиты зоны ГУР как результат мезозойского этапа формирования Уральского орогена

- Гурьев К. А., Соболева А. А., Силаев В. И. Экзогенная эпигенетическая минерализация в жильных плагиоклазитах Войкаро-Сынинского офиолитового массива // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2007. №8. С. 11-13.

- Добрецов Н. Л. Жадеит как индикатор высоких давлений // Петрографические формации и проблема их генезиса: Матер. XXII международного геологического конгресса. М: Недра, 1965.

- Корреляция магматических комплексов севера Урала и прилегающих территорий // В. Н. Охотников, В. И. Степаненко, Л. Т. Белякова, В. А. Душин, Л. А. Костюкова, Г. В. Симаков, М. В. Фишман. Свердловск: УрО СССР, 1988. 55 с.

- Перевозчиков Д. Ю. Геохимические особенности плагиоклазитовых жил Войкаро-Сынинского массива (Полярный Урал) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Информационные материалы 19-й научной конференции Института геологии Коми НЦ УрО РАН. (8 - 10 декабря 2010 г.). Сыктывкар: Геопринт, 2010.

- Перевозчиков Д. Ю. Жильные образования среднего-кислого состава Войкаро-Сынинского массива ультрамафитов Полярного Урала // Металлогения древних и современных океанов - 2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур: Научное издание. Миасс: УрО РАН, 2010. С. 220-224