Метаморфозы свободы слова в периодической печати современной России (на материалах контент-анализа)

Автор: Дьякова В.В., Каргаполова Е.В., Диканова А.С., Жданова А.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Свобода слова - один из инструментов социального контроля и индикаторов уровня демократических свобод в обществе. Будучи формой репрезентации опыта, а также инструментом легитимации власти, средства массовой информации формируют представления об общественных настроениях в отношении свободы слова. В статье представлены результаты контент-анализа статей в еженедельной общественно-политической газете «Аргументы и факты» в период с 1992 по 2022 г., направленного на определение изменений презентации свободы слова в СМИ. Выявлено повышение объема публикаций с упоминаниями исследуемой единицы, качественные изменения в понимании свободы слова, ее когнитивного, ценностного и эмоционального содержания. Зафиксировано резкое увеличение количества анонимных статей к 2022 г. Основным субъектом свободы слова выступают СМИ, а главной формой выражения права на свободу слова - право на распространение информации. Также заметны трансформации направленности действий относительно свободы слова - тенденция делиберализации и ограничения. Отмечено смещение фокуса с внутриполитической ситуации на зарубежные страны.

Свобода слова, свобода прессы, сми, статья, периодическая печать, постправда

Короткий адрес: https://sciup.org/149148959

IDR: 149148959 | УДК: 316.733 | DOI: 10.24158/tipor.2025.7.2

Текст научной статьи Метаморфозы свободы слова в периодической печати современной России (на материалах контент-анализа)

1Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия, ,

Введение . Феномен свободы слова является конвенциональной темой для научного осмысления и общественных дискуссий. В центре внимания широкий круг вопросов – от философского понимания роли императива демократического государства до практической разработки законодательных актов, определяющих границы применения свободы слова в конкретных ситуациях на основе социального опыта.

Свобода слова может рассматриваться как социальная деятельность, предполагающая наличие конституционных оснований – прав и обязанностей, проявляющаяся во взаимодействии социальных субъектов и требующая социокультурного регулирования (Ахмадиев, 2011). Причем подобный контроль подразумевает как действия сверху – от властных структур (например, цензурирование), так и снизу – формирование особого типа информационной культуры, подразумевающего приобретение знаний, умений, навыков, ориентаций и ценностей, способствующих социализации в цифровом пространстве и медиапространстве.

Свобода слова, в частности свобода печати, за все время существования России в том или ином виде претерпела значительные изменения, выходя из-под влияния церковной, светской и идеологической цензуры. Свобода слова как утверждение, что «каждый имеет право на свободу мысли, слова, а также на беспрепятственное выражение своих мнений и убеждений. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и свободно распространять информацию. Ограничения этого права могут устанавливаться только законом» была регламентирована Конституцией РСФСР1. Позднее, уже после распада СССР, в Конституции РФ были отдельно зафиксированы свободы слова, мысли и массмедиа2.

Анализ свободы слова в России с позиции социологической науки сопряжен с формированием и развитием социальной практики в отношении этого явления. Если на рубеже 80–90-х гг. XX в. кардинальная общественная трансформация сопровождалась помимо прочего политикой гласности, а все демократические свободы воспринимались как абсолютные блага, то 30-летний опыт существования современного Российского государства, учитывающий внутриполитические особенности, неравномерность и неустойчивость международных отношений, общемировые тенденции глобализации и диджитализации, повлиял на социальную рефлексию категории свободы слова.

О.А. Митрошенков, изучив российскую практику в области свободы слова, отмечает следующие проблемные моменты: свободное функционирование СМИ должно быть обеспечено прочной экономической основой, финансовой независимостью от бизнеса и государства; отсутствие цензуры стало отождествляться с возможностью свободного выражения своих мыслей всегда и везде, что в некоторых случаях принимает формы вседозволенности и разнузданности; наблюдается дефицит моральных, правовых и социальных ограничений (2009: 44–45). Ж.Т. Тощенко при анализе развития свободы слова в России указывает на ряд деформаций: широкое распространение непроверенной, ошибочной или заведомо ложной информации из различных источников – от официальных СМИ до отдельных личных или анонимных каналов; несоблюдение моральных и гражданских правил в способе и форме подачи информации, в том числе всепозволи-тельность в выборе объекта свободомыслия, без учета прав и свобод других людей, государственных секретов (2011: 10–11). Развитие, массовость и рутинизация инфокоммуникационных технологий, отсутствие правовых, институциональных и этических барьеров в формах и способах выражения мнения отдельных граждан и групп лишь отягощают социальные процессы в области свободы слова. Все больше россиян поддерживают идею о введении ограничений для СМИ и блогеров (Горшков, Тюрина, 2023: 730).

В рамках предпринятого исследования нельзя не упомянуть об отдельной отрасли социологического знания – социологии массовых коммуникаций, которая изучает массовую коммуникацию не только как процесс, но и как функционирование СМИ, занятых производством и распространением информации. Предметное поле данной отрасли довольно широко: взаимодействие СМИ и власти, закономерности массовой коммуникации и формирования общественного мнения, социальная обусловленность деятельности СМИ и ее влияние на разные аспекты общественной жизнедеятельности. И.А. Полуэхтова выделяет следующие традиционные направления анализа: первое сконцентрировано непосредственно на самом процессе массовой коммуникации и его эффектах, изменении знаний и установок людей; второе – на тонкостях медиапотребления, в том числе мотивации аудитории, жанровых и тематических предпочтениях; третье изучает сообщения, образы и значения, транслируемые СМИ, их влияние на восприятие отдельных личностей, культурные конструкции групп и общностей (2012). Активное развитие технологий способствовало изменению коммуникативного пространства и связанных с ним социальных практик. Среди основных тенденций развития медиатехнологий и их влияния на социальные взаимодействия можно отметить совершенствование демократии участия за счет более широкого доступа к информации; усугубление цифрового разрыва в силу различия доступа к средствам медиакоммуникации в зависимости от уровня развития страны, материального достатка и др.; появление и совершенствование новых форм взаимодействия – онлайн (Силкин, Шарков, 2021); медиатизацию социальной жизни в широком понимании; коммуникационное изобилие и его воздействие на жизнь личности, группы, общности, а также на медиаструктуры и медиаорганизации (Коломиец, 2017).

Общественная модернизация, преобразование политического, социального и духовного понимания феномена свободы слова, его непосредственное воплощение в рамках социального взаимодействия в широком понимании, влияние СМИ, цифровизация актуализируют социологическое изучение различных аспектов этого процесса.

Методы . Эмпирическую основу исследования составили данные контент-анализа текстов 208 выпусков периодического издания «Аргументы и факты» за 1992, 2002, 2012 и 2022 гг. (из каждого выпуска отбирались статьи, в которых присутствовала рассматриваемая категория). Исследовательское внимание было сосредоточено на изучении образа свободы слова в динамике: первая точка замера – следующий год после принятия новой Конституции, когда основным законом государства свобода слова была гарантирована, а ее ценность и возможности реализации получили значимое место в общественном дискурсе современной России (1992 г.). Далее для оценки динамики были выделены равные временные отрезки протяженностью в 10 лет. Анализ проводился на базе архива печатного издания «Аргументы и факты».

В качестве метода отбора статей выступало использование словосочетания «свобода слова» и его вариаций в тексте. Исследовательский инструментарий включает в себя такие единицы анализа, как сфера реализации свободы слова, вид реализуемого права, категория свободы слова, субъект свободы слова, общий характер текста, отношение к элементу анализа, охватываемое время публикации, пол и профессиональный статус автора, расположение публикации, элемент текста, количество упоминаний анализируемой единицы, размер материала, в котором упоминается единица анализа, локализация информации. Это позволило рассмотреть и проанализировать изменение отношения к ценности свободы слова авторов и читателей печатного издания с 1992 по 2022 г. Работа с данными опиралась на такие методы изучения текстовой информации, как анализ, обобщение и сравнение. Обработка и анализ информации осуществлялся с использованием пакета статистической программы SPSS Statistics.

«Аргументы и факты» – одна из крупнейших общественно-политических еженедельных газет современной России, одно из самых тиражируемых за анализируемый период печатных изданий. Даже в 2025 г. газета входит в тройку самых тиражируемых, тираж составляет более 1 100 000 экземпляров в неделю, издание является самым массовым среди российских в странах СНГ и дальнего зарубежья1.

Результаты и обсуждение . Обработка и систематизация полученных данных показали, что свобода слова фигурирует в статьях каждого из рассматриваемых периодов, но значительная часть упоминаний единицы анализа приходится на 2022 г. В большинстве случаев свобода слова упоминается в основном тексте статьи (98,2 %), реже в подзаголовках (6,2 %) и совсем редко в самом заголовке (0,9 %). Авторами публикаций чаще всего являются мужчины – 52,2 %, женщины гораздо реже – 22,1 % (таблица 1). Наблюдается значительное увеличение количества статей, имеющих негативную коннотацию (таблица 2). Если в 1992 г. таких работ было всего 24 %, то к 2022 г. их число возросло до 69 %. Интересно, что среди авторов текстов с негативным окрасом существенно превалируют мужчины (52,0 % против 37,2 % женщин).

Таблица 1 – Частотное распределение между периодом публикаций и полом автора, % по столбцу1

Table 1 – Frequency Distribution between Publication Period and Author’s Gender, % by Column

|

Пол автора |

Год публикации |

|||

|

1992 |

2002 |

2012 |

2022 |

|

|

Мужской |

75,0 |

53,1 |

72,7 |

33,3 |

|

Женский |

18,8 |

43,8 |

22,7 |

4,8 |

|

Отсутствует указание |

6,3 |

3,1 |

4,5 |

61,9 |

Таблица 2 – Частотное распределение между периодом публикаций и общим характером текста, % по столбцу

Table 2 – Frequency Distribution between Publication Period and General Character of the Text, % per Column

|

Общий характер текста |

Год публикации |

|||

|

1992 |

2002 |

2012 |

2022 |

|

|

Позитивный |

43,8 |

6,3 |

22,7 |

11,9 |

|

Негативный |

25,0 |

56,3 |

40,9 |

69,0 |

|

Нейтральный |

31,3 |

37,5 |

36,4 |

19,0 |

Если в 1992 и 2012 гг. доля анонимных статей варьировала в границах от 3,1 до 6,6 %, то к 2022 г. показатель увеличился практически в 10 раз – до 61,9 %. Полученные данные демонстрируют зависимость между анонимностью статьи и негативным характером текста – почти 70 % анонимных статей имеют негативный окрас (таблица 3).

Таблица 3 – Частотное распределение между полом автора и общим характером текста, % по столбцу

Table 3 – Frequency Distribution between Author’s Gender and the General Character of the Text, % per Column

|

Общий характер текста |

Пол автора |

||

|

Мужской |

Женский |

Отсутствует указание |

|

|

Позитивный |

18,6 |

20,8 |

10,3 |

|

Негативный |

52,5 |

37,5 |

69,0 |

|

Нейтральный |

28,8 |

41,7 |

20,0 |

Предположим, что возросшая анонимность – это следствие желания авторов свободно выражать мнение и идеи без опасения за репутацию и карьеру. Однако судить о данной тенденции можно и с точки зрения произошедшей за последние 30 лет трансформации общества и особенностей современного медиапотребления. Развитие информатизации потребовало от печатных изданий если не полностью перейти в интернет-пространство, то хотя бы создать электронные копии. Исходя из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных в 2013 г., можно судить о снижении популярности газет и журналов в качестве главного источника новостей о событиях в стране (с 31 % в 1991 г. до 7 % в 2013 г.)2. В 2023 г. данный показатель снизился до 1 %. Интернет в качестве источника новостей в 1991 г. представлен не был, однако в 2013 г. в качестве основного источника его отмечал каждый четвертый респондент (23 %), а в 2023 г. доля тех, кто отметил вариант «Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты», составила 19 % (что в 19 раз превышает долю отметивших газету)3. Данные статистики позволяют предположить, что большинство ранее печатных СМИ, в том числе исследуемое, сегодня ориентированно преимущественно на аудиторию электронных версий. Гипертекстуальность как одна из характеристик постмодерна и основной способ организации информации приводит к тому, что текст в сети теряет авторство в традиционном его понимании. Становясь частью системы, каждый отдельный текст приобретает новое, отличное от изначального значение: «…текст становится в сущности не только автономным, но и анонимным, бесхозным» (Ратников, 2002: 126), что, несомненно, нужно учитывать при анализе социальных практик.

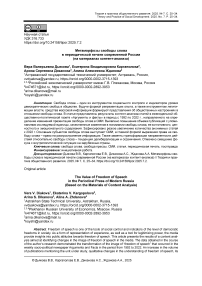

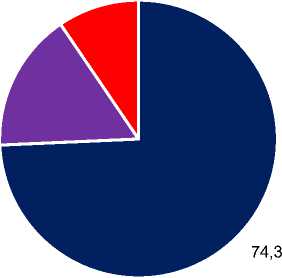

Публикации, в которых присутствует категория анализа, более чем в половине (59,3 %) случаев, имеют объем свыше 301 слова. Такой результат может быть связан со сложностью и неоднозначностью темы, требующей от авторов большого объема рассуждений (рисунок 1).

4,1 1,4

50–100 101–150 151–200 201–300 Свыше 300

Рисунок 1 – Распределение статей по объему материала (количество слов), %

Figure 1 – Distribution of Articles by Length of Material (Number of Words), %

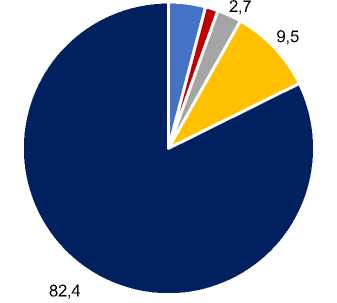

Чаще всего контекстом упоминания свободы слова являются культурная и политическая сферы (47,3 и 43,2 % соответственно) (рисунок 2). Несомненно, этот конструкт используется в рамках оценки политических и культурных практик главным образом посредством аксиологических и эмоциональных составляющих. Указание на нормативно-правовые акты не распространено (таблица 4). В некоторой степени можно рассматривать этот факт как одно из проявлений постправды, определяемой оксфордским словарем как «относящуюся к обстоятельствам, при которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем апелляция к эмоциям и личным убеждениям»1. Так, в обществе, где эмоциональная оценка превалирует над фактами, апеллирование к формальным источникам может быть не только бесполезным, но и отталкивающим потребителя информации.

Таблица 4 – Частотное распределение между упоминанием в статьях нормативно-правовых актов и сферой реализации свободы слова, % по столбцу

Культурная сфера

Пресса и религия

43,2

47,3

Политическая сфера

Бытовая сфера

Психологическая сфера

Здравоохранение

Религиозная сфера

Table 4 – Frequency Distribution between the Mentioning of Normative-Legal Acts in Articles and the Sphere of Realisation of Freedom of Speech, % by Column

|

Упоминание нормативно-правовых актов |

Политическая |

Культурная |

Религиозная |

Бытовая |

|

Присутствует |

15,4 |

2,5 |

0 |

0 |

|

Отсутствует |

84,6 |

97,5 |

100 |

100 |

Рисунок 2 – Сфера реализации свободы слова, %

Figure 2 – Sphere of Realisation of Freedom of Speech, %

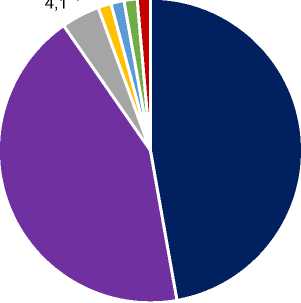

Преобладающим видом реализации права на свободу слова является право распространять информацию (79,5 %) (рисунок 3). Данный результат, вероятно, связан с тем фактом, что наиболее популярным субъектом свободы слова в статьях выступают СМИ (46 %), для реализации основной функции которых (информационной) требуется право на свободу слова (рисунок 4).

Право распространять информацию

Право получать информацию

Право придерживаться своего мнения

3,5

2,5

4,3

Рисунок 3 – Распределение данных по виду реализуемого права, %

Figure 3 – Type of Realisable Right, %

45,9

■ СМИ ■ Общество ■ Отдельно взятая личность

Рисунок 4 – Субъект свободы слова, %

Figure 4 – Subject of Freedom of Speech, %

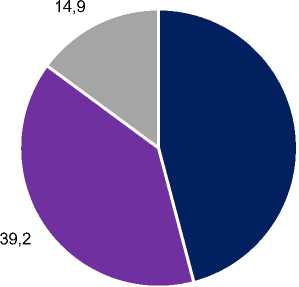

Локализация реализации свободы слова почти в половине случаев ограничивается Российской Федерацией (49,6 %). Более подробный анализ демонстрирует резкое смещение фокуса с России на зарубежные страны в публикациях 2022 г. по отношению к предыдущим периодам (рисунок 5).

9,5

16,2

■ Мир ■ Российская Федерация ■ Зарубежные страны

Рисунок 5 – Локализация информации, %

Figure 5 – Localization of Information, %

Упоминание свободы слова в контексте внутригосударственной ситуации сократилось с 81,8 % в 2012 г. до 7,1 % в 2022 г., в то время как интерес к проявлению данной ценности за рубежом (в Латвии, США, Германии, Великобритании, ЕС в целом), наоборот, резко возрос – с 9,1 до 61,9 % (таблица 5). Таким образом, частое упоминание ключевой для западных демократий ценности и параллельно с этим возросшая популярность отношения к ней как к тому, что ставится под сомнение (таблица 6), могут выступать в качестве способа дискредитации ценностной системы оппонирующей стороны в восприятии целевой аудитории. Впоследствии информация, не соответствующая сложившимся представлениям о правильном и истинном, не воспринимается, человек доверяет только той информации, на основании которой может сделать нужные выводы, вследствие чего возникают эхо-пузыри – «квазизамкнутые коммуникативные пространства, которые образованы в силу сходства взглядов (в широком смысле) и эмоций, сопутствующих этим взглядам, когда субъекты с отличными взглядами и эмоциями просто “не слышны”» (Бажанов, 2022: 154).

Таблица 5 – Частотное распределение между локализацией информации и периодом написания статьи, % по столбцу

Table 5 – Frequency Distribution between Information Localisation and Period of Writing, % by Column

|

Локализация информации |

Год |

|||

|

1992 |

2002 |

2012 |

2022 |

|

|

Российская Федерация |

75,0 |

71,9 |

81,8 |

7,1 |

|

Зарубежные страны |

12,5 |

9,4 |

9,1 |

61,9 |

|

Мир |

12,5 |

18,8 |

9,1 |

31,0 |

Таблица 6 – Частотное распределение между отношением к элементу анализа и периодом написания статьи, % по столбцу

Table 6 – Frequency Distribution between Attitude towards the Element of Analysis and the Period of writing, % by Column

|

Отношение к элементу анализа |

Год |

|||

|

1992 |

2002 |

2012 |

2022 |

|

|

Важно |

93,9 |

53,1 |

68,2 |

42,9 |

|

Существование ставится под сомнение |

0 |

3,1 |

0 |

40,5 |

|

Несущественно |

0 |

25 |

9,1 |

0 |

|

Деструктивно |

6,3 |

15,6 |

22,7 |

16,7 |

|

Другое |

0 |

3,1 |

0 |

0 |

В рассматриваемых статьях преобладающим является отношение к свободе слова как к чему-то важному (57,5 %). Если сравнивать параметры периода и отношения к единице анализа, то можно проследить динамику снижения восприятия свободы слова как значимой общественной ценности с 1992 г. (93,9 %) по 2022 г. (42,9 %). Обратная ситуация наблюдается в графе «существование ставится под сомнение» – в данной категории наблюдается значительное увеличение – с 3,1 % в 2002 г. до 40,5 % в 2022 г. (см. таблицу 6).

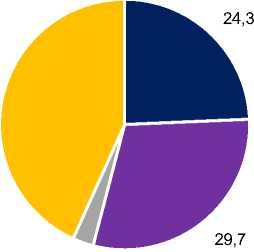

Исходя из данных диаграммы (рисунок 6), превалирующей направленностью действий относительно свободы слова является отсутствие действий в данной сфере (43,2 %). Треть упоминаний связаны с призывами к ограничению (29,7 %), превышая долю призывов к развитию на 5,0 % (24,3 % соответственно).

43,2

2,7

■ Развитие ■ Ограничение ■ Криминализация ■ Отсутствие действий

Рисунок 6 – Направленность действий относительно свободы слова, %

Figure 6 – Direction of Actions Regarding Freedom of Speech, %

Позитивный взгляд на развитие свободы слова (43,8 %), сложившийся в начале 90-х гг. XX в., к 2022 г. потерял популярность (19,0 %), в то время как распространенность мнения о необходимости ограничения свободы слова, наоборот, достигла наивысшего значения (73,8 %). Это свидетельствует о трансформации в обществе, в частности в СМИ, отношения к свободе слова как к фундаментальной ценности (таблица 7).

Таблица 7 – Частотное распределение между направленностью действий относительно свободы слова и периодом написания статьи, % по столбцу

Table 7 – Frequency Distribution between Action Orientation Regarding

Freedom of Speech and the Period of Writing, % per Column

|

Направленность действий относительно свободы слова |

Год |

|||

|

1992 |

2002 |

2012 |

2022 |

|

|

Развитие |

43,9 |

15,6 |

27,3 |

19,0 |

|

Ограничение |

25,0 |

31,3 |

22,7 |

73,8 |

|

Отсутствие действий |

31,3 |

50,0 |

45,5 |

4,8 |

|

Криминализация |

0 |

3,1 |

4,5 |

2,4 |

Образ ценности свободы слова, транслируемый данным изданием, отчасти соответствует тенденциям в общественном мнении относительно цензуры. В 2001 г. большинство россиян определяли уровень свободы СМИ как достаточный, треть – недостаточный, а почти каждый пятый – как «слишком большой»1. Так, исходя из результатов опроса ВЦИОМ, в период с 2008 по 2023 г. количество сторонников ограничения СМИ возросло с 58 до 63 %2. Похожую тенденцию, только по отношению не к периодике, а к Интернету, уже в 2015 г. заметили авторы доклада «Чего желает общество: стремление россиян к контролю Интернета»: «Когда общество чувствует угрозу, как реальную, так и вымышленную, зачастую оно готово отказаться от части своих гражданских свобод в пользу государства в обмен на безопасность и защиту»3.

Если учесть, что количество россиян, которые воспринимают интернет-ресурсы как основные источники новостей, возрастает (2014 г. – 23 %, 2021 г. – 45 %), а среди тех, кто их использует, больше людей молодого и среднего возраста (18–24 года – 80 %; 25–34 – 68; 35–44 – 59; 45–59 – 38, старше 60 лет – 19 %)4, то вопрос регулирования распространения информации в цифровом пространстве становится злободневным.

Заключение . Исследование позволило проследить трансформацию образа свободы слова, произошедшую в крупнейшей ежедневной общественно-политической газете за последние 30 лет.

Был выявлен общий вектор трансформации отношения к категории анализа в содержании материалов. Такое драматичное снижение позитивного контекста упоминания свободы слова может быть обусловлено как изменениями в социокультурном и политическом пространстве России, так и «кризисом либеральных ценностей», который «является фактором аномии не только для российского общества» (Плетнев, 2010: 354).

Образ свободы слова, транслируемый периодическим изданием «Аргументы и факты» в каждый из рассмотренных периодов, можно представить следующим образом.

– 1992 г.: позитивный взгляд на свободу слова как очень важную часть общественной жизни в России, требующую дальнейшего развития.

– 2002 г.: крайне негативный взгляд на свободу слова. Отношение как к чему-то важному все еще преобладает, но снижается в 2 раза по сравнению с данными предыдущего периода за счет усиления мнения о несущественности этой ценности. Отсутствие требований каких-либо действий в отношении свободы слова на территории Российской Федерации.

– 2012 г.: сохраняется негативный контекст упоминаний свободы слова в исследуемом издании. Сохраняется отношение как к чему-то важному, но при этом заметно усиление мнения о деструктивности ценности. Как и в 2002 г., лидирует мнение об отсутствии необходимости каких-либо действий по отношению к свободе слова. Основной локализацией объекта публикации все еще является Россия.

– 2022 г.: две трети контекста упоминания свободы слова имеют негативный окрас. Существование свободы слова ставится под сомнение и воспринимается как что-то важное почти с одинаковой периодичностью. Основной направленностью действия по отношению к данной ценности является ограничение. Фокус реализации сместился на зарубежные страны и мир в целом.

Подобные метаморфозы свободы слова в периодической печати отражают основные тенденции трансформации российского общества за последние три десятилетия: как вектора развития в целом – от либерализма к традиционализму, так и преобразования социальных практик и процессов. Среди вопросов, которые требуют дальнейшего анализа в продолжение предпринятого исследования, стоит отметить следующие: новость, ее корректность, формы изложения и интерпретации в контексте социального взаимодействия; цензура, ее формы, характер и сферы влияния с учетом стремительного развития и дифференциации информационного поля; массовая коммуникация и особенности ее развития в быстро меняющихся социальных условиях; постправда и как вариант противостояния ей – формирование особого типа информационной культуры, консолидации усилий всех участников общественных отношений: отдельных граждан, гражданского общества, СМИ, государства и др.