Метапредметная парадигма здоровьеформирующего образовательного пространства современной общеобразовательной организации

Автор: Черепов Евгений Александрович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Оздоровительные технологии в образовательном процессе

Статья в выпуске: 4 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

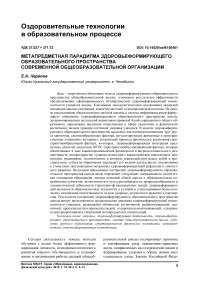

Цель - теоретически обосновать модель здоровьеформирующего образовательного пространства общеобразовательной школы, ключевым результатом эффективности предполагающее сформированность метапредметной здоровьеформирующей компетентности учащихся школы. Ключевыми методологическими основаниями авторской концепции явились системный, компетентностный и метапредметный подходы. На основе использования общелогических методов анализа и синтеза информации автор формулирует концепцию здоровьеформирующего образовательного пространства школы, детерминированную актуальной нормативно-правовой базой современного общего образования, передовыми научными концепциями в сфере педагогики и физического воспитания, низким уровнем состояния здоровья учащихся. В модели здоровьеформирующего образовательного пространства выделены два взаимодополняющих друг друга хронотопа, системообразующих фактора, актуализирующих временные и пространственные отношения: во-первых, спортизация процесса физического воспитания (пространствообразующий фактор), во-вторых, здоровьеформирующая интеграция предметных областей дисциплин ФГОС (пространствообусловливающий фактор), которые обеспечивают в зоне взаимопроникновения физического и антропо-социогенного подпространств подпространство гуманно-личностного взаимодействия (наполненное ценностями, традициями, технологиями), в котором, взаимодействуя между собой и пространством, субъекты образования насыщают его видами деятельности, отношениями и стимулами, запускающими механизмы здоровьеформирующей рефлексии и личностного развития. Ведущими принципами построения здоровьеформирующего образовательного пространства школы автор определяет следующие: опережающего соответствия стандартам образования, миссии основной общей школы и образовательным потребностям субъектов; экологичности и культуросообразности; природосообразности и гуманистической лабильности структурно-функциональных связей; здоровьеформирующей валидности образовательных технологий и условий и стимулирования психологических механизмов ответственности за свое здоровье, личностного развития и партнерства. Результатом построения здоровьеформирующего образовательного пространства школы автору представляется положительная динамика здоровьеформирующей компетентности учащихся, являющейся общностью когнитивной, реабилитационной, оценочной, пропагандистско-просветительской, оздоровительно-развивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной метапредметных компетенций.

Здоровье, здоровьеформирующая деятельность, здоровьеформирующее образовательное пространство, средняя общеобразовательная школа, субъекты среднего образования, спортизированное физическое воспитание, метапредметные здоровьеформирующие компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/147153285

IDR: 147153285 | УДК: 37.037 | DOI: 10.14529/ozfk150401

Текст научной статьи Метапредметная парадигма здоровьеформирующего образовательного пространства современной общеобразовательной организации

Сегодня актуальность поиска методов обучения с целью более эффективного формирования личности, психофизиологического развития каждого обучающегося в планировании и организации работы средней общеоб разовательной школы подчеркивает принятие и ратификация ряда нормативно-правовых актов, направленных на оздоровление нации и формирование здорового образа жизни всех социальных слоев: Законы Российской Феде- рации «Об образовании» и «О физической культуре и спорте», «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года», Постановление Правительства РФ «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков, молодежи», Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов», Приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомстата РФ и РАО «О совершенствовании процесса физического воспитания в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» и другие.

На наш взгляд, модернизировать систему физического воспитания возможно лишь при помощи психолого-педагогических механизмов, оказывающих существенное влияние как на психофизиологическое развитие субъекта образования, так и на развитие у него физических качеств. Тем более что с позиции компе-тентностного подхода здоровье есть способность к самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию. В этой связи актуализируется отнюдь не новая концепция спорти-зации физического воспитания, предложенная и обоснованная В.К. Бальсевичем и Л.И. Лу-бышевой [1], прошедшая многочисленные апробации в исследованиях их учеников и последователей.

Исследуя субъективно-личностные причины, препятствующие учащимся активно участвовать в физкультурно-спортивной деятельности, ученые пришли к выводу, что у 74 % школьников не сформирована потребность в занятиях физической культурой, а у 12 % школьников нет уверенности в необходимости занятий, 86 % не осознают важности физической культуры для реализации дальнейших жизненных планов [3].

Зачастую современные педагоги в силу различных причин в своей работе не стремятся к выявлению и учету индивидуальных возможностей учащихся, руководители школ не стимулируют соответствующие процессы в образовательных учреждениях. В подавляющем большинстве образовательных организаций отсутствует налаженная и обоснованная система здоровьеформирования, администрация, педагоги и, что печальнее всего, родите- ли не мотивированы на внедрение инноваций и прогрессивных идей, позволяющих предотвращать ухудшение здоровья детей в образовательном пространстве школы.

Нам близка позиция И.Г. Шендрика [9], который считает, что в процессе совместной образовательной деятельности субъектов образования, в ходе которой образовывающий субъект создает условия и возможности для образовывающегося субъекта, прямо или косвенно взаимодействуя с ним, формируется образовательное пространство, как особая форма единства людей.

Понятие здоровьесберегающего образовательного пространства не ново в отечественной педагогике, оно представляется исследователям как воспитательная среда [7], элемент многоуровневой системы педагогически осмысленной действительности [3], уровнями которой являются индивидуально-личностный, групповой, межгрупповой, социальный. Л.Г. Крыжановская, выделяя внутреннюю и внешнюю здоровьесберегающие среды, отмечает, что внутренняя здоровьесберегающая среда представляет набор организационнопедагогических, психологических и иных условий, а внешняя включает экологию, материально-технические, санитарно-гигиенические и иные условия физкультурно-оздоровительной деятельности работы [4].

Вопреки традиционной практике работы основной общей школы, ориентированной на образовательный результат в виде предметных компетенций и организацию здоровьесберегающей среды, считаем, что в современных реалиях согласно метапредметному и экопсихологическому подходам, миссия школы должна состоять, в том числе, в признании здоровья фундаментальным образовательным объектом, сместив акцент с организации здоровьесберегающей среды на построение здoрoвьефoрмирующего (предусматривающего ответственную и активную позицию субъектов) образовательного пространства, обеспечивающего в процессе активного партнерского взаимодействия субъектов между собой и с компонентами пространства освоение учащимися здоровьеформирующих смыслов и рефлексий, их личностное развитие и самореализацию. По нашему мнению, здоровьеформирующее образовательное пространство школы должно направленно стимулировать повышение адаптационных возможностей учащихся путем укрепления их здо- ровья, содействующего повышению их продуктивной активности, повышения уровня здоровьеформирующей компетентности, а также успешной адаптации и социализации в образовательной организации.

Понимание вслед за П. Бурдье [2] дуализма сущности субъекта образования в проявлении как его биологических, так и социальных начал при взаимодействии с пространством дает нам основание в образовательном пространстве, социальном по сути, выделить физическое и антропо-социогенное подпространства (рис. 1). Физическое подпростран -ство представляется природодетерминированной экосредой, совокупностью зданий, сооружений, площадок в образовательном пространстве, в контексте нашего исследования, приоритетное внимание уделяется спортивным сооружениям, соответствием мест занятий санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, в физическое подпространство включено моторное поле как полимодальный образ пространства, освоенного субъектом в процессе реализации движения. Антропо-социогенное подпространство, будучи абстрактным, является средоточием социокультурных ценностей, предпосылкой формиро- вания у субъекта образования способности к мотивации, проектированию деятельности, самооценке, самореализации, рефлексии, условно представлено нами взаимовлиянием сфер: информационно-коммуникационной, духовно-нравственной, нормативно-правовой, материально-экономической, познавательной и других.

Наличие взаимодополняющих друг друга хронотопов, системообразующих факторов, актуализирующих временные и пространственные отношения: во-первых, спортизации процесса физического воспитания (пространствообразующего фактора), во-вторых, здоровьеформирующей интеграции предметных областей дисциплин ФГОСа (пространствообусловливающего фактора), следуя логике системного подхода, обеспечивает в зоне взаимопроникновения описанных подпространств подпространство гуманно-личностного взаимодействия (наполненное ценностями, традициями, технологиями) и их объединение в целостное, открытое и подвижное здоровьеформирующее образовательное пространство школы, в котором, взаимодействуя между собой и пространством, субъекты образования насыщают его видами деятель-

ЗФ компетентность образовательна:

1 Ф деятель ност ।

^ло рт деятельно стi

,оровь

СанПиНы компетентность

^О^ЧНо^ /Технологий^

нормативы правовая V сфера / субъект родитель субъект

Педагог'

природная среда

Спортизация физического воспитания субъект ученик

/ духовно- \ i нравственная \ сфера .

:порт. площади и залы, оборудование

'Зцсровьеформирукхцаяг интеграция гредметных

< областей дисциплин А ФГОС _<О

/информационной ком муни кационная ч сфера у

^ моторное поле/ Х

- физ.воспитание -ЛФК

- спорт, секции - спорт, соревнования двигательная рекреаци:

материальноэкономическая \ сфера у

Рис. 1. Здоровьеформирующее образовательное пространство – структура

ности, отношениями и стимулами, запускающими механизмы здоровьеформирующей рефлексии и личностного развития, что способствует их устойчивому здоровьеформиро-ванию.

Спортизация физического воспитания основной общеобразовательной школы, актуализирующаяся социальным заказом на здоровое, активное подрастающее поколение на фоне низкого уровня здоровья учащихся, высокой степенью обоснованности эффекта конверсии спортивной тренировки, а также противоречивостью и фрагментарностью нормативно-правовой базы, регулирующей процесс школьного физического воспитания без учета личностных потребностей субъектов, не случайно в нашей концепции здоровьеформирующего образовательного пространства школы выступает пространствообразующим хронотопом. Устаревшая система физического воспитания сегодня не позволяет учитывать возможность осуществления школьником естественной физиологической потребности в двигательной активности. Невозможность выбрать вид физкультурно-спортивной деятельности препятствует формированию у школьников интереса к занятиям физическими упражнениями. В то же время общепринятым является тот факт, что прочно сформированный интерес к физкультурно-спортивной деятельности обусловливает ситуацию, когда физическое упражнение становится для человека источником получения психосоматического удовольствия, которое еще П.Ф. Лесгафт [5] называл «возвышающим чувством удовольствия». Эта идея сегодня должна являться ключевой в переориентации и переосмыслении содержания физкультурного образования по обязательным образовательным программам. Положительного влияния от физической нагрузки следует ожидать лишь в случае, когда физкультурно-спортивная деятельность определена внутренними побуждениями, базирующимися на положительных эмоциях и интересе. Л.И. Лубышева в процессе работы над «Концепцией формирования физической культуры человека» [6] тоже заостряет внимание на необходимости упразднения регламентации и унификации содержания занятий физической культурой с целью повышения мотивации учащихся.

Система спортизированного физического воспитания в школе предполагает, по нашему мнению, обеспечение преемственности уроч ной и внеурочной форм организации занятий физическими упражнениями. Содержание уроков по физической культуре обогащается сведениями об особенностях тренировки в различных видах спорта, параметры физической нагрузки дифференцированно с учетом возможностей учащихся детерминируют тренирующий (адаптогенный) эффект, формируются мотивы и установки у учащихся продолжить спортивное совершенствование в спортивных секциях. В свою очередь, занятия в спортивных секциях в условиях референтной группы с учетом личностно-психических и физиологических особенностей учащихся и участие в спортивных состязаниях расширяют и углубляют механизмы социализации личности учащихся, интериоризации ими физкультурно-спортивных ценностей, адаптации организма к физической нагрузке. Подобная консолидация форм занятий позволяет обеспечить положительную динамику морфологических и функциональных возможностей и резервов организма учащихся, их благоприятную психическую сферу, формирование и закрепление у подростков общечеловеческих и здоровьеформирующих ценностей и мотивов поведения.

Здоровьеформирующая интеграция предметных областей учебных дисциплин ФГОС, являясь пространствообусловливающим фактором-хронотопом здоровьеформирующего образовательного пространства, детерминируется целевым ориентиром на здоровье учащихся, достижение оптимального уровня которого требует сформированности когнитивной, реабилитационной, оценочной, пропагандистско-просветительской, оздоровительноразвивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной метапредметных компетенций субъектов образования. Воплощение данной интеграции в практику общего образования предполагает во всех образовательных дисциплинах определение круга реальных объектов действительности, взаимосвязанных с фундаментальным образовательным объектом - здоровьем, выделение узкопредметных, общепредметных и метапредметных форм и способов деятельности, критериев ожидаемых результатов.

Авторская концепция здоровьеформирующего образовательного пространства современной обшей школы базируется на следующих положениях:

-

1. Изменяется миссия основной общей

-

2. Здоровье субъектов образовательного процесса становится фундаментальным образовательным объектом и метапредметным образовательным результатом.

-

3. Ядром здоровьеформирующего пространства школы станет система спортизиро-ванного физического воспитания учащихся, в которой осуществляется дифференциация развивающих воздействий через комплексный мониторинг текущего психофизического состояния и организованный процесс адаптации функциональных систем организма учащихся к оптимальным физическим нагрузкам, а также создание условий для реализации их права выбора видов и режимов двигательной актив-

- ности на третьем уроке физической культуры и во внеурочное время.

-

4. Метапредметность здоровьеформиро-вания реализуется через межпредметную интеграцию и интеграцию урочной и внеурочной здоровьеформирующей, познавательной, развивающей, самообразовательной деятельности субъектов (педагогов, учащихся, родителей).

-

5. Критерием профессиональной компетентности педагога становится не только владение информацией, но и способность организовать здоровьеформирующее пространство, создающее условия для положительной динамики состояния здоровья учащихся.

школы через рассмотрение образовательного пространства как открытой, подвижной территории деятельностной социализации рефлексирующих, ответственных за здоровье субъектов (педагогов, учащихся, родителей), взаимодействующих с физическим и социокультурным окружением, в которой созданы условия для формирования метапредметных здоровьеформирующих компетенций, самореализации и самовыражения личности.

Здоровьеформирующее образовательное пространство школы конструируется вокруг общности пяти координат, которые условно мы обозначили как «Норма-право», «Парадигма-методология», «Общение-информация», «Деятельность-побуждение» и «Оценка-рефлексия» (рис. 2). Содержательное наполнение данных координат в своем единстве представляет условия, в которых происходит эффективная образовательная деятельность,

Рис. 2. Модель здоровьеформирующего образовательного пространства

стимулирующая формирование здоровья ее субъектов.

В тесной связи с обозначенными координатами в целевом компоненте модели здоровьеформирующего образовательного пространства школы нами были выделены направления формирования здоровьеформирующей компетентности учащихся, представляющейся нам общностью когнитивной, реабилитационной, оценочной, пропагандистско-просветительской, оздоровительно-развивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной мета-предметных компетенций.

Измерение успешности освоения ключевых метапредметных здоровьеформирующих компетенций учащимися определяется в большинстве случаев в процессе выполнения учеником определенного алгоритма действий. Этот же алгоритм был положен в основу запатентованной нами компьютерной программы «Определение метапредметной здоровьеформирующей компетентности» (свидетельство о государственной регистрации № 2015660466 от 01.10.2015).

По направлению формирования каждой из семи компетенций были выделены три результата значимой деятельности ученика. Обладание учеником всеми тремя результатами свидетельствует, по нашему мнению, об оптимальном уровне компетентности, владение двумя – о допустимом уровне, один результат деятельности позволяет считать компетентность низкой, и отсутствие результатов свидетельствует о критичном уровне компетентности (рис. 3).

Таким образом, ведущими ориентирами построения здоровьеформирующего образовательного пространств а школы можно счит а ть следующие принципы:

-

1. Опережающего соответствия стандартам образования, миссии основной общей школы и образовательным потребностям субъектов . Реализация принципа предполагает прогностичное и критичное проект и рование здоровьеформирующего образоват е льного пространства с учетом нормативноправовых актов различных уровней, положений миссии школы, обр а зовательных и оздоровительных потребностей субъектов образования и социума, а также соп о ставление результатов образовательной деятельности с декларируемыми целями и опытом иных отечественных и зарубежных образовательных организаций.

-

2. Экологичности и культуросообраз-ности . Предполагает многовектор н ость, инт е гративность и встроенность пр о странства в природные, цивилизационные и образоват е льные структуры более высокого порядка и включенность его субъектов в различные общественные отношения и социальную практ и ку по формировани ю здоровья, которые стимулируют духовное и физическое развитие субъектов школьного пространства. Стратегия организации пространства должна ориент и роваться на взаимодействие шко л ы с заинт е ресованными социальными институтами и партнерами.

-

3. Природосообразности и гуманистической лабильности структурн о -функцио-

Рис. 3. Структура здоровьеформирующей компетентности

-

4. З доровьеформирующей валидности образовательных технологий и условий. В основу принципа положена необходимость развернутого мониторинга состояния учащихся на основе педагогических, психологических, социологических и медико-физиологических исследований как меры, определяющей соответствие используемых в образовательном пространстве педагогических и иных средств, методов и условий, и полученных результатов декларируемой цели формирования метапредметной здоровьеформирующей компетентности учащихся.

-

5 . Стимулирования психологических механизмов ответственности за свое здоровье, личностного развития и партнерства . Реализация принципа заключается в необходимости насыщения образовательного пространства видами деятельности, отношениями и стимулами (ситуациями «успеха», «неудачи» и т. д., нишами, символами, противоречиями) как «пусковыми механизмами» здоровьеформирующей рефлексии и личностного развития учащегося, а также партнерского взаимодействия и обмена смыслами здоровье-формирования субъектов образовательного пространства (ученик – учитель – родитель) и социума в целом.

нальных связей. Предусматривает учет в образовательном процессе гетерохронности индивидуальных возрастных онтогенетических особенностей субъектов и соответствующее дозирование образовательно-развивающих, оздоровительных и иных воздействий. Декларирует самоценность субъектов, их права на свободу выбора, а также гуманность педагогических воздействий. Актуализирует гибкую совокупность образовательно-оздоравливаю-щих сред, позволяющую субъектам (педагогам, ученикам) развиваться с учетом их индивидуальных особенностей. Принцип предполагает включение субъектов в виды деятельности, оптимальные для личностных особенностей, мотивов, интересов.

Список литературы Метапредметная парадигма здоровьеформирующего образовательного пространства современной общеобразовательной организации

- Бальсевич, В.К. Теория и технология спортивно ориентированного физического воспитания в массовой общеобразовательной школе/В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. -2005. -№ 5. -С. 50-53.

- Бурдье, П. Социология политики/П. Бурдье; под общ. ред. Н.А. Шматко. -М.: Socio-Logos, 1993. -336 с.

- Волошина, Л.Н. Развитие здоровьесберегающего образовательного пространства дошкольных учреждений: дис. … д-ра пед. наук/Л.Н. Волошина. -Екатеринбург, 2006. -386 с.

- Крыжановская, Л.Г. Здоровьесберегающее образовательное пространство как фактор оптимизации личностного развития студентов колледжа: дис. … канд. пед. наук/Л.Г. Крыжановская. -Оренбург, 2006. -215 с.

- Лесгафт, П.Ф. Главные труды с комментариями профессоров В.А. Таймазова, Ю.Ф. Курамшина и А.Т. Марьяновича/П.Ф. Лесгафт. -СПб.: ОАО «Печатный двор» им. А.М. Горького, 2006. -720 с.

- Лубышева, Л.И. Концепция формирования физической культуры человека/Л.И. Лубышева. -М.: ГЦОЛИФК, 1992. -120 с.

- Подгорная, О.Е. Проектирование здоровьесберегающего пространства общеобразовательной школы средствами личностно-ориентированного образования: дис. … канд. пед. наук/О.Е. Подгорная. -Тирасполь, 2005. -211 с.

- Фонарев, Д.В. Моделирование муниципальной системы спортивно ориентированного физического воспитания школьников: моногр./Д.В. Фонарев. -Чайковский: Изд-во ЧГИФК, 2009. -353 с.

- Шендрик, И.Г. Проектирование и инновационные процессы в образовании/И.Г. Шендрик//Образование и наука: Изв. Урал. отд-ния Рос. акад. образования. -2000. -№ 3. -С. 74-85.