Метасоматические преобразования пород, колчеданное оруденение и перспективы золотоносности Панареченской структуры (Кольский полуостров)

Автор: Калинин Аркадий Авенирович, Чернявский Алексей Викторович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты петрографических, геохимических и минералогических исследований колчеданных руд и рудовмещающих пород Панареченской вулкано-тектонической структуры, расположенной в центральной части пояса Имандра - Варзуга. Проявление колчеданных руд располагается в северной части западной кальдеры Панареченской структуры в среднекислых метавулканитах самингской свиты. Массивные колчеданные руды образуют линзовидные тела мощностью 0,1-4 м, которые прослежены скважинами по простиранию и падению на 100 м. Массивные руды сопровождаются зонами вкрапленной минерализации выше по разрезу линзы массивных руд. Вмещающие колчеданную минерализацию мусковитовые и мусковит-хлоритовые сланцы-метавулканиты претерпели метасоматические преобразования, наиболее интенсивно проявлены окварцевание и карбонатизация. Окварцевание пород сопровождается переотложением рудных минералов в карбонат-кварцевых и кварцевых прожилках. В составе минерализации резко преобладает пирит, второстепенную роль играют пирротин и халькопирит, а также марказит, арсенопирит, галенит, сфалерит и некоторые другие сульфиды, реже - теллуриды свинца, серебра, висмута, золота и самородное золото (электрум). Минерализация благородных металлов отмечается преимущественно в зонах вкрапленной минерализации, сопровождающих линзы массивных руд. Содержание золота в рудах составляет 0,25-0,35 г/т, а серебра - 1,75-2,25 г/т, отношение Au/Ag находится в интервале 1/6-1/7. Повышенный геохимический фон может служить источником благородных металлов при формировании месторождений в ходе наложенных гидротермально-метасоматических процессов. Проведенные исследования показали, что Панареченскую структуру, в первую очередь ее западную кальдеру, можно рассматривать как площадь, перспективную с точки зрения поисков и добычи золота, где поисковые работы должны быть ориентированы на выявление минерализованных карбонат-кварцевых жил и зон окварцевания.

Панареченская вулкано-тектоническая структура, колчеданные руды, метасоматиты, золото, теллуриды

Короткий адрес: https://sciup.org/142215122

IDR: 142215122 | УДК: 553.4+553.22 | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-1-26-36

Текст научной статьи Метасоматические преобразования пород, колчеданное оруденение и перспективы золотоносности Панареченской структуры (Кольский полуостров)

Колчеданные руды являются источником коренного золота в мире; на Фенноскандинавском щите данный источник можно считать основным: золото добывается как попутный элемент из колчеданных полиметаллических месторождений Швеции и Финляндии. В восточной части Фенноскандинавского щита – Карело-Кольском регионе – известны только серно-колчеданные месторождения и рудопроявления, для некоторых из них также характерен повышенный геохимический фон золота. Серия проявлений колчеданных руд прослеживается на южном фланге пояса Печенга – Имандра – Варзуга. Рудопроявление в Панареченской структуре отличается от остальных по своим минералого-геохимическим характеристикам, которые делают данное колчеданное рудопроявление наиболее перспективным в отношении золотоносности. Указанные сведения послужили основанием для более детального изучения Панареченского рудопроявления и подготовки настоящей статьи по результатам исследований.

Материалы и методы

Настоящая статья написана по результатам полевых исследований, проведенных в период 2010–2012 гг., и на основе материала, полученного при просмотре и опробовании керна скважин, пробуренных ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" в пределах западной кальдеры Панареченской структуры (в ее северной части). Кроме того, нами выполнено описание некоторых аншлифов по данному участку из коллекции ОАО "ЦКЭ".

Химический анализ горных пород проведен в химико-аналитической лаборатории Геологического института КНЦ РАН по методикам, разработанным в лаборатории и приведенным на сайте ГИ КНЦ РАН 1 , там же определено содержание благородных металлов методом атомной абсорбции с предварительным концентрированием алкиланилином и сульфидами нефти (зав. лабораторией Л. И. Константинова). Исследования фазовой и внутрифазовой неоднородности минеральных индивидов, изучение химического состава минералов осуществлялись с помощью методов оптической и электронной микроскопии в ГИ КНЦ РАН; использовались оптический микроскоп Axioplan, сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) LEO-1450

с энергодисперсионными приставками Röntec и Bruker X Flash-5010 и электронно-зондовый микроанализатор MS-46 CAMECA. Часть исследований проведена в Ресурсном центре СПбГУ "Геомодель" на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N с различными аналитическими приставками, предназначенными для анализа дифракции отраженных электронов (EBSD-AzTec HKL Channel 5 Advanced), количественного энергодисперсионного микроанализа (EDX-AzTec Energy 350), количественного волнового дисперсионного анализа (WDS-INCA 500 с комплектом стандартных образцов).

Результаты и обсуждение

Геологическое строение Панареченской структуры

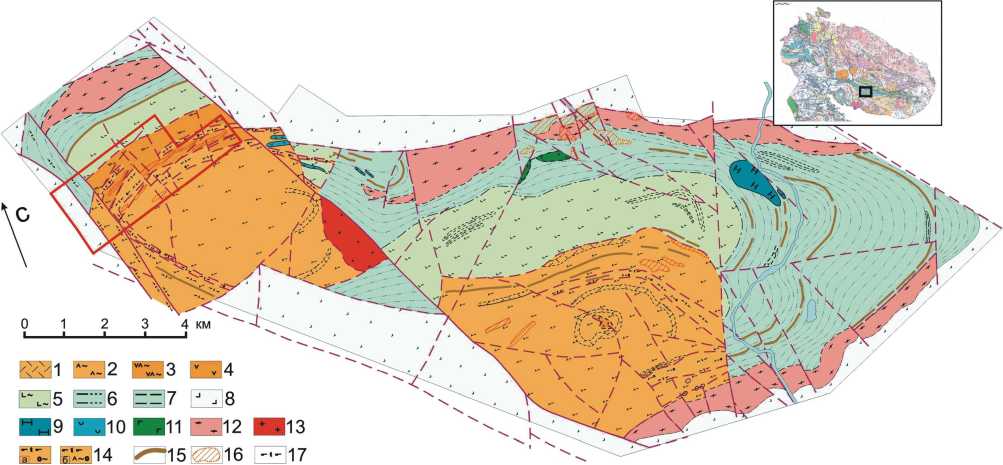

Панареченская вулкано-тектоническая структура (ПВТС) располагается в центральном блоке пояса Имандра – Варзуга на его южном фланге (рис. 1, врезка) на участке сопряжения глубинных и долгоживущих разломов северо-западного (Белозеро-Томингский и Панско-Варзугский разломы) и субмеридианального направлений. Она представляет собой автономное геологическое тело овальной формы размером 21 × 8 км, вытянутое в северо-западном направлении. Стратиграфический разрез структуры наращивается от периферии к центру, во внешней зоне структуры породы имеют центриклинальное концентрическое залегание с углами падения 25–45°, в ядерной части – залегание более пологое, вплоть до горизонтального. Выполнена структура осадочными и вулканогенными породами карельского (людиковий – калевий) возраста, прорванными интрузивными телами от ультраосновного до кислого состава. По периметру структуры зафиксирован кольцевой разлом с отвесным падением, во внутренней ее части картируются дуговые разломы с падением к центру структуры. Вышеизложенная информация позволила рассматривать ПВТС как палеовулканическую кальдеру [1; 2]. С юга и юго-запада она ограничена Белозеро-Томингской разломной зоной, по которой породы томингской свиты взброшены на образования ПВТС. С севера, востока и юго-востока ПВТС по кольцевому разлому граничит с метабазальтами ильмозерской свиты, относящейся к людиковийскому надгоризонту верхнего карелия.

Вулканогенно-осадочные толщи, выполняющие ПВТС, относятся к панареченской (людиковий – калевий) и к самингской (калевий) свитам. Вулканогенно-осадочные породы панареченской свиты залегают по периферии структуры и занимают около 60 % ее площади. Нижний и верхний контакты свиты тектонические. Нижний – это упомянутый выше кольцевой разлом; по данному разлому внедрились многочисленные субвулканические интрузии линзовидной и серповидной формы трахиандезитового и трахидацитового состава. В разрезе свиты выделено две подсвиты. Нижняя подсвита сложена преимущественно метатерригенными породами (кварц-мусковит-хлоритовыми сланцами по аркозовым метапесчаникам), но в верхней части ее разреза появляются потоки метабазальтов и метапикробазальтов, их туфов и туффитов; суммарная мощность подсвиты 800–1 000 м. Верхняя подсвита имеет существенно вулканогенное происхождение. Она сложена метабазальтами с отдельными прослоями и линзами осадочных пород, метапикробазальтов и пикритовых метатуфов. Максимальная мощность верхней подсвиты составляет 350 м.

Ядерная часть Панареченской структуры выполнена фельзическими вулканитами самингской свиты. Породы свиты имеют тектонические контакты с подстилающими панареченскими метавулканитами. Возраст кислых лав самингской свиты (U-Pb, по циркону) составляет 1 883 ± 26 млн лет [3]. Самингская свита подразделяется на нижнесамингскую и верхнесамингскую подсвиты, имеющие мощность 300 и 200 м соответственно. Метавулканиты свиты представлены преимущественно метадацитами и метадаципорфирами (мусковит-хлоритовые плагиосланцы) с подчиненным количеством метадациандезитов и метариолитов (мусковитовые сланцы). В нижней части самингской толщи установлены маломощные потоки метабазальтов (в настоящем виде это хлоритовые плагиосланцы).

Вулканогенно-осадочные толщи прорываются интрузивными породами, которые относятся к трем комплексам: габбро-долеритовому, плагиоверлитовому и гранит-монцонитовому. Габбро-долеритовый комплекс представлен дайками, силлами метадолеритов, метагаббро-долеритов и мелкими телами метагаббро, которые присутствуют только на северном фланге структуры. Интрузивные образования комплекса составляют единую генетическую группу с вулканитами панареченской свиты и относятся к той же вулкано-плутонической ассоциации.

К плагиоверлитовому комплексу относятся Панареченский массив и ряд мелких тел метапикритов. Панареченский массив дифференцирован, в его строении участвуют плагиопироксенит-верлиты, пироксеновые оливиниты, перидотиты, плагиоперидотиты, оливиновые и мономинеральные пироксениты, плагиоверлиты, габбро и пикриты, связанные между собой постепенными переходами.

Гранит-монцонитовый комплекс объединяет две группы пород. Субвулканические интрузии среднекислого состава, представленные трахидацитами и трахиандезитами, располагаются в единой зоне кольцевого разлома по границе ПВТС вблизи контакта панареченской и ильмозерской свит. U-Pb-возраст цирконов из трахидацитов составил 1 907 ± 18 млн лет [4]. Плагиомикроклиновые граниты образуют тело сложной формы размером 2,5 × 1,5 км. Вмещающими породами для них служат метатерригенные породы панареченской свиты и кислые метавулканиты самингской свиты. U-Pb-возраст цирконов из плагиомикроклиновых лейкократовых гранитов составил 1 940 ± 5 млн лет [4]. Это значение оказалось древнее вмещающих кислых вулканитов (1 883 ± 26 млн лет [3]), а значит, требуются дополнительные геохронологические исследования для уточнения возраста пород.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Панареченской вулкано-тектонической структуры [5]. Условные обозначения: 1–4 – самингская свита (калевий, KR 2 2 ): 1 – метариолиты; 2 – метадациты; 3 – метадациандезиты;

-

4 – метаандезиты; 5–7 – панареченская свита (калевий-людиковий, KR 2 1 ): 5 – метатуфы основного состава;

-

6 – метапесчаники; 7 – метапелиты; 8 – ильмозерская свита (людиковий, KR 2 1 ) – метаандезибазальты;

9–13 – интрузивные образования (KR 2 ): 9 – метаперидотиты (KR 2 1 ); 10 – метапикриты (KR 2 1 ); 11 – долериты, габбро-долериты (KR 2 ); 12 – субщелочные монцониты, гранодиориты, субщелочные габброиды, сиениты (1907 ± 18 млн лет, KR 2 2 ); 13 – лейкократовые плагиомикроклиновые граниты (1940 ± 5 млн лет, KR 2 2 );

-

14 – зоны развития углеродистых пород, интенсивно (а), слабо и средне (б) насыщенные углеродистым материалом;

-

15 – прослои сульфидно-углеродистых пород, вне масштаба; 16 – зоны интенсивного метасоматического изменения пород; 17 – вторичные тектониты. Красным многоугольником показан участок детальных работ Fig. 1. Schematic geological map of the Panarechenskaya volcanic-tectonic structrure [5]. Legend: 1–4 – Samingskaya suite (KR 2 2 ): 1 – metarhyolite; 2 – metadacite; 3 – metaadesidacite; 4 – metaandesite;

-

5–7 – Panarechenskaya suite (KR 2 1 ): 5 – mafic metatuff; 6 – metasandstone; 7 – metapelite; 8 – metaandesibasalt of the Il'moaerskaya suite (KR 2 1 ); 9–13 – intrusive rocks (KR 2 ): 9 – metaperidotite (KR 2 1 ); 10 – metapicrite (KR 2 1 );

-

11 – dolerite, gabbro-dolerite (KR 2 ); 12 – subalkaline monzonite, granodiorite, gabbro, and sienite (KR 2 2 );

-

13 – leucocratic plagiomicrocline granite (KR 2 2 ); 14 – zones of carbonaceous rocks (a – highly carbonaceous, б – medium and weakly carbonaceous); 15 – layers of sulfide-carbonaceous rock, out of scale; 16 – zones of intensive alteration; 17 – secondary tectonites. The red polygon – the area of detail work, described in the present paper

Все породы участка метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации кианит-силлиманитового фациального типа (повышенных давлений) [6]. Не исключено, что в пределах восточной кальдеры есть участки, где метаморфизм пород был не выше пренит-пумпелиитовой фации, так как здесь в метабазальтах хорошо сохранились участки девитрифицированного и слабо девитрифицированного вулканического стекла. Возраст метаморфизма пород ПВТС, возможно, отражает время закрытия рубидий-стронциевой изотопной системы, полученное для вулканитов двух разновозрастных свит (ильмозерской и панареченской), – 1 711 ± 67 млн лет [7].

Панско-Варзугский разлом взбросо-сдвигового характера делит Панареченскую структуру на две самостоятельные кальдеры; западная кальдера смещена относительно восточной на 3–4 км в северозападном направлении (рис. 1). Плоскость сместителя разлома падает к северо-востоку под углом ~75°. Разлом долгоживущий: предположительно, именно эта тектоническая зона служила магмоподводящим каналом при формировании метавулканитов панареченской и самингской свит и интрузии плагиомикроклиновых гранитов, затем была неоднократно активизирована в более позднее время.

Западная кальдера, в отличие от восточной, обнажена слабо и изучена в основном с помощью бурения, проведенного ОАО "ЦКЭ" в первой половине 1980-х гг. и в период 1998–2000 гг. По геологическому строению западная и восточная кальдеры ПВТС схожи, но различаются характером и интенсивностью метасоматических преобразований (сильнее изменены породы западной кальдеры), поэтому не исключено, что мы имеем дело с разными уровнями эрозионного среза ПВТС.

Участок детальных работ, где проведены буровые работы, расположен в северной части западной кальдеры в пределах площади распространения пород нижней части разреза самингской свиты вблизи контакта с метавулканитами панареченской свиты (рис. 1). Вскрытый скважинами разрез горных пород представляет собой чередование мусковитовых, кварц-мусковитовых, мусковит-хлоритовых, карбонатхлоритовых плагиосланцев. Мощность горизонтов пород составляет от 2 до 30–40 м.

Мусковитовые плагиосланцы – тонкозернистые полосчатые породы лепидобластовой структуры, часто плойчатые. Слойки мусковитового состава чередуются с мусковит-олигоклаз-кварцевыми либо карбонат-кварцевыми прослоями и линзами мощностью 1–3 мм. Состав сланцев зависит от соотношения существенно мусковитовых и мусковит-олигоклаз-кварцевых прослойков, об.%: плагиоклаз – 20–55; кварц – 20–65; мусковит – 13–50; карбонат – 0–15; хлорит – 0–5; рудный минерал – 1–6; углеродистое вещество – до 2.

Хлорит-мусковитовые и мусковит-хлоритовые плагиосланцы – тонкозернистые плойчатые полосчатые породы, в которых полосчатость обусловлена чередованием прослойков хлоритового, хлорит-мусковитового и плагиоклаз-кварцевого с хлоритом и мусковитом состава; ширина полос от 1 до 4–5 мм. Хлорит иногда присутствует в виде редких крупных чешуй. Кварц бывает представлен линзовидными обособлениями размером до 1 × 5 мм. Минеральный состав включает кварц (30–45 об.%), плагиоклаз (30–40), мусковит (5–15), хлорит (8–25), рудный минерал (2–5), углеродистое вещество (<1 об.%).

Хлоритовые и карбонат-хлоритовые плагиосланцы – тонкозернистые породы лепидобластовой структуры. Зерна плагиоклаза размером до 0,3 мм разноориентированные; хлорит более тонкозернистый, в агрегате с тонкозернистым кварцем, намечается ориентированное расположение чешуек. Хлорит серозеленый, без аномальных цветов интерференции. Карбонат – ксеноморфные зерна (до 1 мм) и их агрегаты – замещает плагиоклаз и хлорит, распределен относительно равномерно. В виде отдельных ксеноморфных зерен размером до 0,3 мм отмечен эпидот. Минеральный состав включает кварц (10–20 об.%), плагиоклаз (20–45), карбонат (10–35), хлорит (25–35), титанит (2), эпидот (<1), рудный минерал (0–5), углеродистое вещество (1–2 об.%).

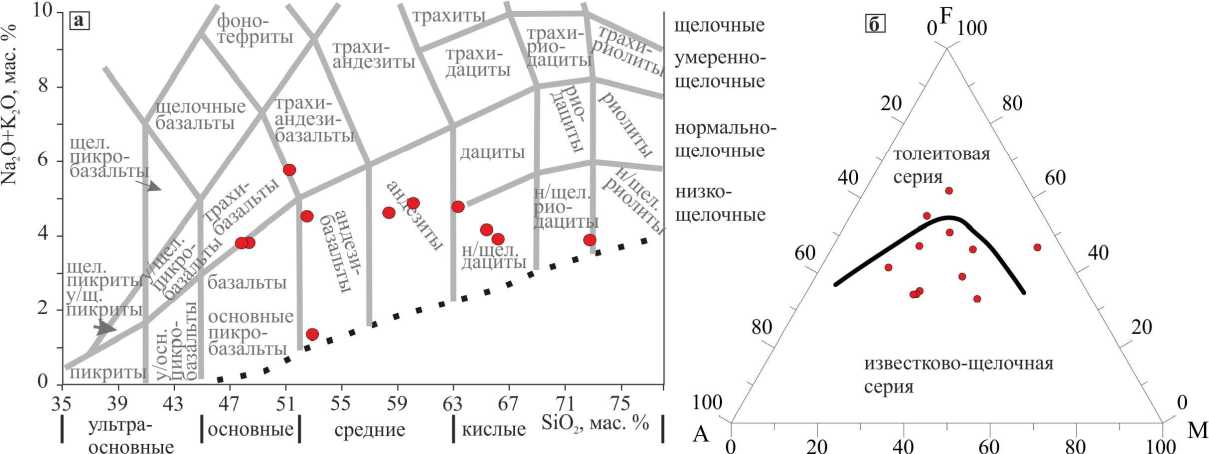

Породы детального участка метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации кианит-силлиманитового фациального типа (повышенных давлений) [6]. Преобладают первично вулканогенные породы, состав которых варьирует от базальтов (карбонат-хлоритовые и хлоритовые плагиосланцы) до риолитов (мусковитовые плагиосланцы), относящиеся к известково-щелочной серии, породам нормальной и низкой щелочности (рис. 2).

Рис. 2. Состав метавулканитов западной кальдеры ПВТС на петрохимических диаграммах.

Точки составов нанесены после вычета CO 2 , потерь при прокаливании (п.п.п.) и пересчета результатов анализа пород на 100 %

Fig. 2. Composition of metavolcanics from the western caldera of the Panarechenskaya structure in the petrochemical diagrams. Composition points are drawn after deduction of CO 2 and losses during decrepitation and recalculation to 100 %

Из магматических пород в скважинах были отмечены маломощные (до 10 м) согласные тела интенсивно измененных габбро-долеритов. Это мелкозернистые породы с гипидиоморфными разноориентированными зернами плагиоклаза размером до 0,25 мм в мелкозернистой матрице карбонат-хлоритового состава. От метавулканитов основного состава метадолериты отличаются несколько пониженной магнезиальностью (см. таблицу).

Таблица. Химический состав горных пород западной кальдеры Панареченской вулкано-тектонической структуры, мас.% Table. Chemical composition of rocks from the Panarechenskaya volcanic-tectonic structure, wt%

|

Элемент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

SiO 2 |

44,85 |

44,53 |

43,59 |

44,71 |

49,13 |

55,19 |

58,05 |

59,87 |

62,13 |

62,99 |

65,88 |

65,71 |

48,10 |

15,16 |

46,91 |

|

TiO 2 |

0,66 |

1,19 |

0,38 |

0,86 |

4,12 |

0,61 |

0,44 |

0,37 |

0,58 |

0,34 |

0,35 |

0,53 |

0,56 |

0,37 |

1,50 |

|

Al 2 O 3 |

12,61 |

15,8 |

14,46 |

20,05 |

15,54 |

19,36 |

13,80 |

11,64 |

14,14 |

13,02 |

11,70 |

13,37 |

18,48 |

12,83 |

14,02 |

|

Fe 2 O 3 |

11,11 |

5,39 |

8,73 |

8,48 |

2,69 |

1,73 |

1,32 |

3,58 |

2,29 |

6,07 |

3,91 |

1,16 |

10,47 |

28,72 |

2,38 |

|

FeO |

2,17 |

3,05 |

7,18 |

4,06 |

2,21 |

3,03 |

2,82 |

2,38 |

3,41 |

1,82 |

7,46 |

6,10 |

7,34 |

||

|

MnO |

0,18 |

0,09 |

0,19 |

0,06 |

0,07 |

0,08 |

0,09 |

0,06 |

0,14 |

0,05 |

0,100 |

0,04 |

0,01 |

0,01 |

0,21 |

|

MgO |

5,41 |

5,51 |

9,41 |

3,64 |

3,46 |

1,65 |

2,84 |

2,31 |

4,66 |

2,28 |

4,21 |

2,24 |

0,42 |

0,72 |

4,32 |

|

CaO |

3,50 |

9,53 |

1,76 |

0,75 |

10,08 |

3,97 |

6,43 |

4,42 |

1,61 |

0,73 |

0,06 |

<0,01 |

0,02 |

0,06 |

8,22 |

|

Na 2 O |

1,75 |

1,29 |

0,27 |

0,69 |

5,45 |

2,38 |

2,34 |

1,07 |

2,22 |

0,24 |

0,09 |

1,18 |

1,00 |

0,72 |

3,94 |

|

K 2 O |

1,78 |

2,21 |

0,84 |

2,83 |

0,07 |

2,11 |

2,05 |

2,72 |

1,47 |

3,15 |

0,91 |

2,23 |

4,12 |

2,18 |

0,11 |

|

H 2 O – |

0,25 |

0,20 |

0,16 |

0,29 |

0,12 |

0,29 |

0,26 |

0,26 |

0,26 |

0,20 |

0,23 |

0,31 |

0,06 |

0,24 |

0,21 |

|

П.п.п. |

3,84 |

1,10 |

5,21 |

5,34 |

0,24 |

3,21 |

2,16 |

2,81 |

3,64 |

2,95 |

4,46 |

3,85 |

4,73 |

7,84 |

5,43 |

|

S общ |

8,63 |

3,08 |

5,32 |

6,50 |

1,41 |

1,37 |

1,17 |

2,88 |

1,11 |

4,97 |

0,35 |

3,05 |

11,40 |

30,9 |

0,07 |

|

P 2 O 5 |

0,15 |

0,41 |

0,08 |

0,24 |

1,37 |

0,17 |

0,16 |

0,02 |

0,10 |

0,07 |

0,07 |

0,16 |

0,09 |

0,15 |

0,12 |

|

CO 2 |

3,20 |

6,06 |

2,42 |

1,18 |

3,5 |

4,86 |

5,35 |

5,74 |

2,15 |

0,58 |

0,14 |

<0,01 |

<0,10 |

<0,10 |

5,27 |

|

F |

0,10 |

0,08 |

0,12 |

0,19 |

0,17 |

0,07 |

0,04 |

0,04 |

0,05 |

0,06 |

0,05 |

0,15 |

0,11 |

0,08 |

0,03 |

|

Cl |

0,00 |

0,01 |

<0,004 |

0,01 |

0,01 |

<0,004 |

0,01 |

<0,004 |

<0,004 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

<0,004 |

0,02 |

0,01 |

|

Au (г/т) |

0,01 |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

0,01 |

0,03 |

Не опр. |

Не опр. |

0,26 |

0,02 |

0,27 |

0,32 |

0,01 |

|

Ag (г/т) |

0,18 |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

0,23 |

0,26 |

Не опр. |

Не опр. |

1,05 |

0,80 |

1,75 |

2,23 |

0,10 |

|

Сумма |

100,12 |

99,52 |

99,98 |

99,4 |

100,08 |

99,52 |

99,58 |

99,33 |

99,96 |

100,17 |

99,98 |

99,82 |

100,00 |

99,64 |

99,97 |

Список литературы Метасоматические преобразования пород, колчеданное оруденение и перспективы золотоносности Панареченской структуры (Кольский полуостров)

- Скуфьин П. К., Пушкин Г. Ю. Вулкано-тектоническая структура в центральной части Печенгско-Варзугского вулканического пояса (Кольский полуостров)//Доклады Академии наук СССР. 1986. Т. 287, № 6. С. 1461-1464.

- Скуфьин П. К. Ассоциация субвулканических фельзических пород Панареченской вулкано-тектонической структуры (Кольский полуостров)/Наука и образование -2015: материалы междунар. науч.-практ. конф., Мурманск, 1 ноября 2015. Мурманск: МГТУ, 2015. С. 99-103.

- Скуфьин П. К. Ассоциация диоритов-щелочных андезитов зоны кольцевого разлома Панареченской палеокальдеры//Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона: труды XII Всероссийской (с междунар. участием) Ферсмановской научной сессии, посвященной 80-летию со дня рождения акад. РАН Ф. П. Митрофанова, Апатиты, 6-7 апреля 2015 г. Апатиты: K&M, 2015. С. 165-169.

- Скуфьин П. К., Баянова Т. Б., Митрофанов Ф. П. Изотопный возраст субвулканических гранитоидных пород раннепротерозойской Панареченской вулкано-тектонической структуры (Кольский п-ов)//Доклады Академии наук. 2006. Т. 408, № 6. С. 805-809.

- Чернявский А. В., Волошин А. В., Войтеховский Ю. Л. Золоторудные проявления Панареченской вулкано-тектонической структуры, Кольский регион: типы рудной минерализации//Записки Российского минералогического общества. 2013. № 6. С. 32-45.

- Имандра-Варзугская зона карелид (геология, геохимия, история развития)/отв. ред. Г. И. Горбунов. Л.: Наука, 1982. 280 с.

- Скуфьин П. К., Елизаров Д. В. Новые изотопно-геохимические данные по породам среднепротерозойских свит Имандра-Варзугского комплекса//Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона: труды XII Всероссийской (с междунар. участием) Ферсмановской научной сессии, посвященной 80-летию со дня рождения акад. РАН Ф. П. Митрофанова, Апатиты, 6-7 апреля 2015 г. Апатиты: K&M, 2015. С. 230-233.

- Волошин А. В., Чернявский А. В., Бочаров В. Н., Васильев Е. А. Рамановская спектроскопия минералов групп тетрадимита и алексита//Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона: труды XII Всероссийской (с междунар. участием) Ферсмановской научной сессии, посвященной 80-летию со дня рождения акад. РАН Ф. П. Митрофанова, г. Апатиты, 6-7 апреля 2015 г. Апатиты: K&M, 2015. С. 251-255.

- Рыбаков С. И. Колчеданное рудообразование в раннем докембрии Балтийского щита. Л.: Наука, 1987. 269 с.

- Иващенко В. И., Голубев А. И. Колчеданное оруденение -перспективная базовая золоторудная формация Карельского региона//Геология и полезные ископаемые Карелии. 2009. № 12. С. 5-11.

- Иващенко В. И., Голубев А. И. Золото и платина Карелии: формационно-генетические типы оруденения и перспективы = Gold and platinum of Karelia: Genetic types of mineralization and prospects/науч. ред. Д. В. Рундквист. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 369 с.

- Балабонин Н. Л. Минералогия и геохимия колчеданного оруденения (северо-запад Кольского полуострова). Апатиты: Кол. фил. АН СССР, 1984. 155 с.

- Ахмедов А. М., Голубев А. И., Шурыгин В. А. Геохимические аномалии благородных металлов в черных сланцах Салла-Куолаярвинского прогиба (Северная Карелия)//Геология и полезные ископаемые Карелии. 2001. № 3. С. 26-32.

- Вороняева Л. В. Геология и золотоносность Южно-Печенгской структурной зоны: автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук: 25.00.01. СПб., 2008. 24 с.

- Карпов С. М., Волошин А. В., Савченко Е. Э., Селиванова Е. А. Минералы ванадия в рудах колчеданного месторождения Пирротиновое ущелье (Прихибинье, Кольский полуостров)//Записки Российского минералогического общества. 2013. № 3. С. 83-99.

- Компанченко А. А., Волошин А. В., Базай А. В., Полеховский Ю. С. Эволюция хром-ванадиевой минерализации в колчеданных рудах участка Брагино Южно-Печенгской структурной зоны (Кольский регион) на примере шпинелидов//Записки Российского минералогического общества. 2017. Т. 146, № 5. С. 44-59.

- Молошаг В. П. Теллуридная минерализация колчеданных месторождений Урала: новые данные//Литосфера. 2011. № 6. С. 91-102.

- Кулешевич Л. В. Золоторудное месторождение Рыбозеро в Южно-Выгозерском зеленокаменном поясе (восточная Карелия)//Геология и полезные ископаемые Карелии. 2013. № 16. С. 89-101.

- Дергачев А. Л., Еремин Н. И., Сергеева Н. Е. Вулканогенные колчеданные месторождения офиолитовой ассоциации//Вестник Московского университета. Сер. 4. Геология. 2010. № 5. С. 3-11.

- Гавриленко Б. В. Минерагения благородных металлов и алмазов северо-восточной части Балтийского щита: автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук: 25.00.11. М., 2003. 59 с.