Метод альтернативной канюляции при протезировании аортального клапана у пациента с "фарфоровой аортой". Клинический случай

Автор: Козлов Б.Н., Насрашвили Г.Г., Панфилов Д.С., Кузнецов М.С., Михеев С.Л., Шипулин В.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 3 т.32, 2017 года.

Бесплатный доступ

Атеросклеротическое поражение корня и восходящего отдела аорты, в особенности крайняя его выраженность - «фарфоровая аорта», представляет большую проблему при кардиохирургических вмешательствах. Данная патология чревата возможными тромбоэмболическими осложнениями, а также диссекцией аорты при интраоперационных манипуляциях на аорте, в частности, при ее канюляции по принятой методике. Данная ситуация требует от хирурга нестандартного подхода как в отношении тактики оперативного вмешательства, так и в обеспечении искусственного кровообращения (ИК). В данной статье представлен клинический случай интраоперационно выявленной «фарфоровой аорты» с описанием примененной альтернативной методики подключений ИК для минимизации осложнений.

Фарфоровая аорта, атеросклероз аорты, канюляция брахиоцефального ствола

Короткий адрес: https://sciup.org/149125172

IDR: 149125172 | DOI: 10.29001/2073-8552-2017-32-3-67-70

Текст научной статьи Метод альтернативной канюляции при протезировании аортального клапана у пациента с "фарфоровой аортой". Клинический случай

Атеросклеротическое поражение коронарных артерий, а также стеноз аортального клапана атеросклеротической этиологии зачастую сопровождаются поражением корня аорты и восходящего отдела грудной аорты [1]. Крайняя выраженность данного поражения, вплоть до формирования так называемой «фарфоровой аорты», не только увеличивает риски таких осложнений, как тромбоэмболия и диссекция аорты, но также может влиять на тактику хирургического лечения и объем оперативного вмешательства [2].

На сегодняшний день наиболее информативным методом диагностики атеросклеротического поражения восходящего отдела аорты является компьютерная томография [1], однако рутинно в отсутствии подозрений на аневризматическую трансформацию аорты или ее диссекцию в обследовании пациентов данный метод не применяется.

Большую сложность и опасность представляет дооперационно не диагностированное поражение стенок восходящего отдела аорты. При интраоперационном выявлении атеросклеротической трансформации аорты с ее кальцинозом резко возрастает риск неврологических осложнений при ее типичной канюляции и пережатии в восходящем отделе, а также риск диссекции аорты. Такая ситуация сопряжена с возможным незапланированным возрастанием объема оперативного вмешательства, в том числе с использованием циркуляторного ареста (ЦА) [3]. ЦА — методика антигипоксиче-ской защиты организма, используемая при операциях с ИК, основанная на частичной или полной временной остановке кровообращения в условиях различной степени гипотермии.

В литературе описаны случаи завершения операции при выявлении «фарфоровой аорты» после выполненной стернотомии [4].

На сегодняшний день существуют методики альтернативной канюляции при операциях с ИК. Данные методики обычно применяются при вмешательствах на дуге аорты, а также в нисходящем ее отделе у пациентов с аневризмами грудной аорты и ее диссекцией, однако в то же время они способны снизить описанные риски при кальцинозе восходящей аорты у пациентов, оперируемых по поводу ишемической болезни сердца (ИБС) и клапанной патологии [5].

В данной статье представлен опыт хирургического лечения пациента с атеросклеротическим стенозом аортального клапана и интраоперационно выявленной «фарфоровой аортой» с применением нестандартной методики подключения аппарата ИК.

Клинический случай

Пациент Л., 71 год, 10.01.2017 г. в плановом порядке госпитализирован в кардиохирургическое отделение НИИ кардиологии для проведения хирургического лечения — протезирования аортального клапана.

При поступлении предъявлял жалобы на давящие, сжимающие боли за грудиной и одышку смешанного характера при незначительной физической нагрузке (ходьба до 50–100 м) и иногда в покое. Также отмечал выраженную слабость, утомляемость, отеки нижних конечностей, больше по вечерам, ощущение перебоев в работе сердца.

Из анамнеза известно, что пациент страдает гипертонической болезнью более 10 лет, с максимальным отмеченным повышением АД до 240/110 мм рт. ст. Длительное время пациент принимал гипотензивные препараты в разных комбинациях по назначению терапевта. Клиника стенокардии манифестировала с 2011 г., после чего по результатам коронарографии выполнено стентирование правой коронарной артерии. С 2013 г. отмечен рецидив стенокардии, при обследовании выявлен стеноз стента, выполнена баллонная ангиопластика. В том же году выявлен аортальный стеноз с пиковым градиентом 62 мм рт. ст. После этого сохранялась стенокардия на уровне 3-го функционального класса. С сентября 2016 г. отмечает появление отдышки, в то же время у пациента выявлены пароксизмы мономорфной желудочковой тахикардии, отмечено нарастание градиента на аортальном клапане.

В клинике были проведены общеклинические анализы. Отклонений от нормальных значений не обнаружено. При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки очагово-инфильтративных изменений легочной ткани легких, нарушений гемодинамики малого круга кровообращения не выявлено. Аорта уплотнена, умеренно расширена больше в восходящем отделе.

По данным эхокардиографии выявлена небольшая дилатация левого предсердия (ЛП) — 48х57 мм, небольшая гипертрофия левого желудочка (ЛЖ) — масса миокарда составила 255 г. Общая сократимость желудочков в норме (фракция выброса ЛЖ в В-режиме составляет 70%). Нарушений локальной сократимости не выявлено. Диастолическая дисфункция ЛЖ (небольшое замедление расслабления миокарда). Выявлен кальциноз корня аорты, выраженный кальциноз створок аортального клапана с резким снижением подвижности створок. Выраженный аортальный стеноз с пиковым градиентом 82 мм рт. ст. (индекс площади отверстия аортального клапана 0,4 см/м2), аортальная регургитация небольшая, до первой степени. Остальные клапаны без изменений, функционируют нормально.

При ультразвуковом исследовании сонных артерий стенозов не определяется. Стенозов в бедренных артериях не отмечено. Спирография также не выявила отклонений от нормы.

По данным коронарографии (от 23.09.17) стенозов коронарных артерий не выявлено. В правой коронарной артерии стент проходим.

После проведенного обследования пациенту установлен диагноз дегенеративного сложного порока аортального клапана с преобладанием стеноза с пиковым градиентом на клапане 82 мм рт. ст.

18.01.2017 г. пациенту было выполнено оперативное лечение в объеме протезирования аортального клапана механическим протезом «Мединж 2» диаметром 19 мм в условиях ИК и антеградной холодовой кардиоплегии раствором кустодиол.

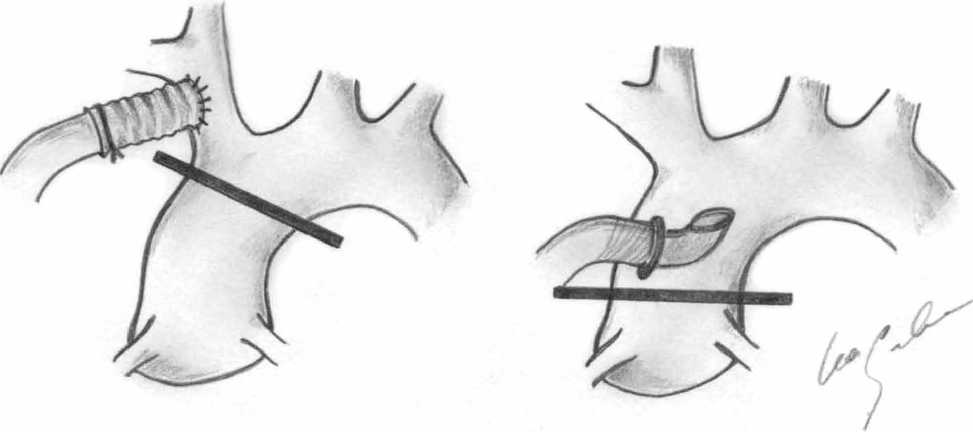

При интраоперационной ревизии корень аорты и восходящий ее отдел циркулярно кальцинированы. В связи с крайне высоким риском эмболии и диссекции аорты принято решение отказаться от принятой методики канюляции восходящей аорты в пользу альтернативного артериального доступа для ИК (рис. 1). Выделен брахиоцефальный ствол от устья до бифуркации. В условиях системной гепаринизации выполнено боковое пережатие брахиоцефального ствола в проксимальном сегменте под контролем церебральной оксиметрии системой INVOS Cerebral Oximeter (Somanetics Corporation).

Сформирован анастомоз между синтетическим протезом диаметром 8 мм и брахиоцефальным стволом по типу «конец в бок». Область анастомоза тщательно осушена и обработана клеем BioGleu. В свободный конец синтетического протеза установлена канюля соответствующего диаметра для проведения ИК. Установлена венозная канюля в полость правого предсердия. Начато ИК по схеме «брахиоцефальный ствол — правое предсердие». Аорта пережата непосредственно проксимальнее устья брахиоцефального ствола. С техническими трудностями иссечены кальцинированные створки аортального клапана, в аортальную позицию имплантирован механический протез «Мединж 2» диаметром 19 мм. После проведения основного этапа операции выполнено клипирование вшитого в БЦС протеза металлическими скобками без риска повреждения стенки сосуда при деканюляции.

Рис. 1. Схема типичной канюляции восходящей аорты (справа) и канюляции в БЦС, через синтетический протез (слева). Стрелками указаны места пережатия аорты

Послеоперационный период протекал обычно. Согласно контрольной эхокардиографии, механический протез в аортальной позиции функционирует нормально. Пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии на 14-е сутки после операции.

Обсуждение

Анализируя представленный клинический случай, необходимо отметить важность дооперационного обследования пациентов с мультифокальным атеросклеротическим поражением, в особенности при наличии приобретенного аортального стеноза на предмет вовлеченности восходящего отдела аорты в атеросклеротический процесс. Оперируя подобных пациентов, хирург должен иметь настороженность в отношении манипуляций на измененной стенке аорты, а также техническую возможность и высокую квалификацию для возможного применения методик альтернативного подключения аппарата ИК, а также работы в условиях гипотермической антигипоксической защиты организма. В то же время необходимо помнить о все более широко применяющихся методиках эндоваскулярных вмешательств как на коронарных артериях, так и при коррекции патологии аортального клапана, и в этой связи тщательно взвешивать риски при определении тактики лечения пациентов с «фарфоровой аортой» [4].

Заключение

Настоящий клинический пример иллюстрирует факт возможного интраоперационного выявления выраженного атеросклеротического поражения аорты с высоким риском ее канюляции по принятой методике. Одним из возможных вариантов решения возникшей проблемы для обеспечения ИК может быть альтернативная канюляция в брахиоцефальный ствол, что обеспечивает безопасное кровоснабжение головного мозга и внутренних органов на основном этапе операции без дополнительного риска тромбоэмболии и диссекции аорты.

Список литературы Метод альтернативной канюляции при протезировании аортального клапана у пациента с "фарфоровой аортой". Клинический случай

- Abramowitz Y., Jilaihawi H., Chakravarty T. et al. Porcelain Aorta: A Comprehensive Review // Circulation. - 2015. - Vol. 131. - P. 827-836- 10.1161/Circulation AHA.114.011867. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011867

- Leyh et al. "No touch" technique and hypothermic circulatory arrest for porcelain aorta in combined valve surgery // J. Cardiothorac. Surg. - 2015. - Vol. 10 (Suppl. 1). - P. A173- DOI: 10.1186/1749-8090-10-S1-A173

- LeMaire S.A. Individualized treatment strategies for patients with aortic valve disease and porcelain aorta // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. - 2015. - Vol. 149. - P. 134-136.

- Idrees J., Roselli E.E., Raza S. et al. Aborted sternotomy due to unexpected porcelain aorta: Does transcatheter aortic valve replacement offer an alternative choice? // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. - 2014. - Vol. 149, Issue 1. - P. 131-134.

- Ken Okamoto, Toshihiro Fukui. Bilateral axillary artery cannulation for severely calcified aorta and branches: a case report // J. Cardiothorac. Surg. - 2016. - Vol. 11. - P. 98- DOI: 10.1186/s13019-016-0492-1