Метод борьбы с перегрузками в сети SIP на основе статистического анализа трафика

Автор: Кашин Михаил Михайлович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии компьютерных систем и сетей

Статья в выпуске: 3 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

Результаты практических измерений, проведен- ных в последнее время в современных мультисер- висных сетях связи, показали, что характер трафика в них существенно отличается от трафика тради- ционных телефонных сетей, для описания которо- го ранее использовались математические модели с пуассоновским распределением интервалов между вызовами. Для современных пакетных сетей более подходит модель трафика со свойством самоподо- бия, для описания которого используются законы распределения случайных величин интервалов меж- ду вызовами с так называемой долговременной за- висимостью или с длинными хвостами (Парето, Вейбулла, логнормальное и др.). Для таких моделей трафика требуется новый подход к исследованию сетевых характеристик. В статье на основе выяв- ленных свойств самоподобия сигнального трафика протокола SIP, полученного по результатам прове- денных измерений на реальной сети IP-телефонии, предложен более эффективный способ борьбы с пе- регрузками сервера SIP, имеющий ряд преимуществ по сравнению с существующими методами.

Медиатрафик, сигнальный трафик, протокол sip, самоподобный процесс, борьба с перегрузками, механизм управления перегрузками

Короткий адрес: https://sciup.org/140191490

IDR: 140191490 | УДК: 621.394/681.378.8

Текст научной статьи Метод борьбы с перегрузками в сети SIP на основе статистического анализа трафика

Постановка задачи исследования

В [1] представлен анализ работ, посвященных исследованиям статистических свойств трафика IP-телефонии. Выделены два основных подхода к анализу такого трафика:

-

- на уровне отдельных вызовов;

-

- на уровне отдельных пакетов.

При использовании первого подхода весь трафик в пакетной сети рассматривается как поток отдельных вызовов, поступающих на исследуемую систему. В данном случае задача исследователей сводится к определению того, насколько трафик мультисервисных пакетных сетей отличается от традиционного телефонного трафика и насколько эти отличия (если таковые имеются) изменяют основные параметры, применяемые при расчете и проектировании современных сетей IP-коммуникаций (например, характер законов распределения интенсивностей поступления вызовов и распределения длительностей обслуживания вызовов в системе). Как показано в [1], большинство исследователей сходятся во мнении, что распределение интенсивностей поступающих на систему вызовов достаточно точно описывается пуассоновской моделью, в то время как распределение длительностей вызовов лучше описывается степенными законами, а не экспоненциальными, как это полагалось ранее в классических телефонных сетях. Конкретный вид степенного распределения может зависеть от масштаба и структуры сети.

Второй подход основывается на том факте, что, в отличие от традиционной телефонии, в современных мультисервисных сетях передача любых сообщений осуществляется с помощью технологии коммутации пакетов, что накладывает свои особенности на исследуемые характеристики (изменение нагрузки во времени, размер буферов узлов сети, длины очередей в этих буферах и т.д.). При исследовании трафика IP-коммуникаций на уровне пакетов возможно произвести его декомпозицию на две основные составляющие для упрощения и конкретизации целей и объектов исследования:

-

- медиатрафик – трафик передачи пользовательских сообщений (голосовых, видео или данных);

-

- сигнальный – трафик служебных сообщений, передаваемых между узлами пакетной сети для установления, изменения и разрушения сеанса связи.

Каждый из этих видов трафика использует свои протоколы передачи и имеет различные требования к качеству обслуживания QoS (Quality of Service), такие как задержка, джиттер и потери пакетов.

Например, для передачи медиатрафика реального времени (голосовые и видеосообщения) используется протокол – RTP (Real-Time Protocol). Такой тип трафика особо чувствителен к задержке и джиттеру и (в зависимости от используемого алгоритма кодирования речи) не очень чувствителен к небольшим величинам потерь пакетов. Большинство работ зарубежных и отечественных авторов посвящено исследованию именно этого вида трафика, так как он является наиболее критичным к параметрам качества обслуживания, и ухудшение этих параметров непосредственно сказывается на качестве услуг (речи и видео), воспринимаемом пользователями.

В то же время очень важный в мультисервис-ных сетях сигнальный трафик практически не исследован. Сигнальная информация, связанная с установлением, модификацией и разрушением сеансов связи, может передаваться между узлами пакетной сети с помощью различных протоколов. Наиболее перспективным является протокол SIP (Session Initiation Protocol) [4], что объясняет его использование в качестве основного протокола в сетях следующего поколения NGN и IMS, стандартизируемых организациями 3GPP (3rd Generation Partnership Project), 3GPP2 и ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Данный тип сигнализации характеризуется относительно небольшой чувствительностью к параметрам QoS, однако перегрузки в сети могут привести к значительному увеличению времени установления соединения или даже к невозможности его установить. Поэтому исследование сигнального трафика протокола SIP является весьма актуальной научной и практической задачей.

Самоподобный характер сигнального трафика SIP

В работе [2] приведены результаты проведенного исследования характеристик реального сигнального трафика протокола SIP. Исходные статистические данные для анализа получены на сети одного из крупнейших российских операторов IP-телефонии. Узел, на котором собирались данные, в архитектуре протокола SIP представляет собой SIP-прокси-сервер, участвующий во всех фазах установления/разрушения вызова, сервер регистрации и сервер переадресации (Full State Proxy/ Registrar/Redirect). Данный узел также реализует различные дополнительные виды обслуживания (ДВО) как традиционные для телефонной сети (удержание вызова, переадресация, ожидание вызова и др.), так и специфические ДВО для сетей на базе протокола SIP (трехсторонняя конференция, регистрация одного номера за несколькими устройствами, обратный вызов занятого абонента, передачи сообщений и др.). Абоненты, зарегистрированные на сервере, принадлежали как корпоративному сектору, так и сектору квартирных абонентов. В качестве абонентских устройств использовались не только обычные аналоговые телефоны, но и пакетные терминалы с функцией передачи видео- и текстовых сообщений, что делает сигнальный трафик очень разнообразным и не похожим по структуре на сигнальный трафик в традиционных телефонных сетях связи.

Поток заявок сигнального трафика протокола SIP был получен на основе временных меток прихода различных сигнальных сообщений типа INVITE, NOTIFY, OPTION и др., взятых из сигнальной трассировки. Данные собирались в течение одной недели круглосуточно, было получено около 5 ×106 временных отметок.

Полученный временной ряд прежде всего, анализировался на предмет наличия в нем следующих основных свойств самоподобного процесса:

-

- медленно убывающая зависимость процесса – когда автокорреляционная функция процесса убывает по степенному закону;

-

- наличие фликкер-шума – когда спектральная плотность процесса в области низких частот неограниченно возрастает, стремясь к бесконечности при стремлении частоты к нулю;

-

- «тяжелохвостое» распределение интервалов между событиями временного ряда – данный вид распределения, в отличие от «легкохвостых» распределений, имеющих экспоненциальное быстрое убывание «хвоста», имеет медленное гиперболическое убывание «хвоста»;

-

- медленно убывающая дисперсия – дисперсия агрегированного процесса убывает медленнее, чем величина, обратная выборке агрегации.

В дальнейшем была произведена оценка показателя Херста H, который является традиционной мерой самоподобия процесса, несколькими методами. Известно, что чем ближе параметр H к 1, тем больше процесс самоподобен, то есть тем больше вероятность того, что если процесс возрастал (или убывал) в предыдущие промежутки времени, то он будет продолжать рост/убывание и в дальнейшем. В случае H = 0,5 можно говорить о полном отсутствии самоподобия, то есть приращения процесса на предыдущих шагах никак не повлияют на приращения в последующих шагах. В случае если значения параметра лежат в пределах 0 < H < 0,5, то вероятность того, что на следующем шаге процесс отклонится в сторону, противоположную той, в которую он отклонялся на предыдущем, тем выше, чем ближе параметр H к нулю.

Результаты исследования, приведенные в [2], показали, что сигнальный трафик протокола SIP обладает всеми вышеперечисленными свойствами самоподобного трафика, кроме того, среднее значение параметра Херста для исследуемого ряда находится в пределах 0,6 < H < 0,8; что позволяет сделать вывод о том, что анализируемый трафик действительно является самоподобным, то есть обладает «долгой памятью». Полученные результаты могут служить основой для построения прогноза сигнального трафика протокола SIP для целей более гибкого управления трафиком и борьбы с перегрузками в пакетных сетях.

Выбор метода прогнозирования

Существует целый ряд методов прогнозирования сетевого трафика, однако необходимо выбрать такой метод, который наиболее оптимален для прогнозирования сигнального трафика протокола SIP. Задача выбора метода прогнозирования сводится к выбору такого оптимального предсказателя, который бы удовлетворял ряду критериев (точность, простота, работа в реальном времени, адаптивность). Выбор оптимального метода прогнозирования может быть сделан с учетом различных оценок предсказателя: обратное отношение сигнал/шум и коэффициент детерминации, смещение и коэффициенты переоценки и недооценки, средняя абсолютная ошибка в процентах и др.

В работе [3] был сделан вывод, что самыми оптимальными с точки зрения большинства критериев являются предсказатель минимума математического ожидания квадрата ошибки (MMSE – Minimum Mean Square Error) и модель фрактальной авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (FARIMA – Fractal Autoregression Integrated Moving Average). Несмотря на лучшие показатели коэффициента детерминации, метод FARIMA уступает MMSE в коэффициенте недооценки. К тому же, с точки зрения аналитических критериев, FARIMA не может быть использован в качестве online-предсказателя, а одним из главных достоинств метода MMSE является то, что он позволяет строить прогноз на основании истории о трафике в режиме реального времени.

Метод MMSE также удовлетворяет всем остальным аналитическим критериям. Он обладает высокой точностью и адаптивностью, что подтверждается численными критериями; он достаточно прост в реализации. Недостатком метода MMSE является отсутствие математической модели, на которой он бы основывался, а это значит, что он не может быть использован для генерирования искусственного трафика. Однако несмотря на это, метод MMSE является наиболее подходящим для прогнозирования самоподобного трафика сигнализации SIP и, следовательно, может быть использован для разработки систем управления трафиком и борьбы с перегрузками в сети SIP на основе измерений в реальном времени.

Метод борьбы с перегрузками в сети SIP на основе прогнозирования сигнального трафика

Как и любой другой сетевой элемент, сервер SIP может находиться в состоянии перегрузки, когда он получает сообщений больше, чем в состоянии обслужить. Во время пери- одов перегрузки пропускная способность сервера значительно падает. Из-за необходимости постоянно принимать на обслуживание новые вызовы у сервера может в итоге не остаться ресурсов для обслуживания текущих вызовов.

Изначально в спецификации стандарта SIP был определен метод борьбы с перегрузками с помощью сообщений № 503 «Service Unavailable» (метод 503) [4]. Когда сервер не в состоянии обработать вызов, он может послать сообщение 503. Он также может включить в ответ заголовок Retry-After с указанием временного промежутка, сообщающего нижестоящему элементу о необходимости подождать указанное время. Однако в процессе эксплуатации у данного метода был выявлен целый ряд недостатков [5], которые не только не устраняют перегрузки в сети, но могут потенциально привести к перегрузке в соседних узлах сети и впоследствии во всей сети в целом.

Для устранения недостатков существующего метода в [6] был предложен новый механизм управления перегрузками (УП). Модель описывает два взаимодействующих сервера – сервер-отправитель (сервер А) и сервер-получатель (сервер Б). Механизм УП направлен на защиту от перегрузок сервера-получателя. Для этой цели между двумя серверами реализована обратная связь (ОС). Принцип работы нового метода заключается в измерении текущей загрузки сервера-получателя, обработки измеренных значений и информировании сервера-отправителя о том, как ему изменить генерируемую нагрузку.

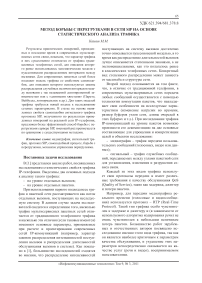

Рис. 1 Схема работы метода win+

Среди всех механизмов ограничения интенсивности поступающей нагрузки наиболее эффективным оказался метод оконного регулирования (метод win) [7]. Основная идея данного механизма заключается в том, что сервер-отправитель может послать только определенное количество сообщений до того, как получит хотя бы одно сообщение от получателя. Счетчик сообщений окна увеличивается с каждым посланным запросом и уменьшается с каждым полученным ответом. При этом сервер Б с каждым посланным ответом динамически меняет размер окна, тем самым регулируя интенсивность поступающей нагрузки от сервера А. В работе [8] предложен модифицированный механизм управления перегрузками, использующий результаты прогноза трафика SIP (метод win+). За основу был взят метод win, но результаты измерения текущей загрузки сервера суммировались с результатами прогноза трафика, выполненными с помощью метода MMSE (см. рис. 1). Таким образом, компенсировалась задержка, вносимая звеном ОС, а также задержка обработки информации обоими серверами.

Для сравнения эффективности этих трех методов было проведено компьютерное моделирование с помощью программной среды OPNET Modeller. Топология, используемая при моделировании, представляла собой 3 сервера А и один сервер Б. На все три сервера А поступала нагрузка с постоянно увеличивающейся интенсивностью. В ходе эксперимента суммарная входящая нагрузка превышала пропускную способность сервера Б. Задачей моделирования было определить поведение сервера Б при использовании различных методов борьбы с перегрузками. Для этого измерялась интенсивность трафика на выходе сервера Б.

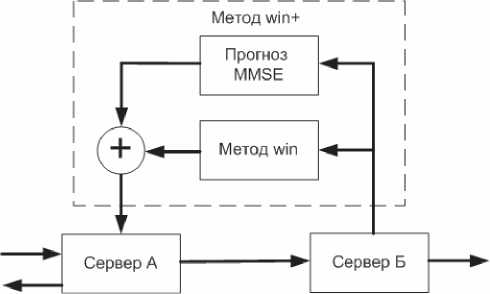

Результаты моделирования приведены на рис. 2. На рисунке ось ординат отражает полезную пропускную способность сервера, притом что 1 – это максимально возможная загрузка сервера Б. Ось абсцисс соответствует суммарной нагрузке, поступающей на сервера А, нормированной относительно пропускной способности сервера Б.

Рис. 2 Результаты моделирования

Из приведенного выше рис. 2 видно, что при использовании метода 503 полезная пропускная способность сервера при достижении максимального значения загрузки сервера резко падает. Это резкое падение является коллапсом сервера, когда все его ресурсы уходят на отбой вновь поступающих вызовов. При этом у сервера нет возможности обслужить даже существующие вызовы. Его полезная пропускная способность почти равна нулю.

С другой стороны, методы win и win+ позволяют поддерживать максимальную загрузку сервера на протяжении всего тестирования. Благодаря оконному механизму вышестоящие серверы по информации от сервера-получателя ограничивают интенсивность исходящего трафика таким образом, что суммарная интенсивность трафика от всех серверов равнялась пропускной способности сервера-получателя.

Однако метод win+ опережает своего ближайшего конкурента по одному важному критерию – времени установления соединения. При пересечении порога максимальной загрузки сервера метод win благодаря присущей ему инерционности приводит к сбросу лишних сообщений и, следовательно, к последующий их ретрансляции. В результате эксперимента было выявлено, что при использовании метода win количество ретранслированных сообщений находится в основном в пределах от 1 до 4. В свою очередь, 4 ретранслированных сообщения означают, что задержка установления соединения увеличится на 7,5 С, что при среднем времени установления соединения также в 7,5 С приводит к суммарным 15 С. К тому же в реальной сети в период максимальной загрузки этот порог может достигаться много раз на протяжении нескольких часов, что в итоге приведет к значительному ухудшению качества предоставляемых сетью услуг вследствие увеличения задержки установления соединения.

Метод win+ позволяет минимизировать количество ретранслированных сообщений таким образом, что большая их часть лежит в пределах от 1 до 2, что подразумевает максимальную дополнительную задержку до 1,5 С. Таким образом, использование метода win+ дает 80% выигрыш в уменьшении задержки установления соединений по сравнению с методом win.

Заключение

Статистические особенности трафика протокола SIP делают возможным его краткосрочное прогнозирование, результаты которого могут быть использованы для целей управления и маршрутизации сигнального трафика в сети. Предложенный в статье новый метод управления перегрузками на основе данных прогноза позволяет значительно сократить задержку установления соединения по сравнению с аналогичным методом, не использующим прогноз. К преимуществам предложенного метода можно также отнести то, что он базируется на стандартах IETF, относительно прост в реализации в программном коде и не требователен к вычислительным ресурсам сервера SIP.

Список литературы Метод борьбы с перегрузками в сети SIP на основе статистического анализа трафика

- Кашин М.М. Задача исследования сигналь-ного трафика в сетях IP-телефонии//Материалы VIII МНТК Проблемы техники и технологии телекоммуникаций. Казань, 2008. -С. 44.

- Кашин М.М., Росляков А.В. Исследование свойств сигнального трафика протокола SIP//T-Comm -Телекоммуникации и транспорт. №5, 2009. -С. 26-29.

- Кашин М.М., Росляков А.В. Выбор метода прогнозирования сетевого трафика протокола SIP//Материалы IX МНТК Проблемы техники и технологии телекоммуникаций. Самара, 2009. -С. 103-104.

- Rosenberg J., Schulzrinne H., Camarillo G. et al. SIP: Session Initiation Protocol//IETF RFC 3261, 2002. Режим доступа: http://www.ietf. org/rfc/rfc3261.txt. -12. 04. 2011.

- Rosenberg J. Requirements for Management of Overload in the Session Initiation Protocol//IETF RFC 5390, 2008. http://www.ietf. org/rfc/rfc5390.txt. -12. 04. 2011.

- Hilt V., Noel E., Shen C. et al. Design Considerations for Session Initiation Protocol (SIP) Overload Control//IETF SIPPING Working Group draft, 2009. http://tools.ietf. org/html/draft-ietf-sipping-overload-design-02. -12. 04. 2011.

- Shen C., Schulzrinne H., Nahum E. SIP Server Overload Control: Design and Evaluation//Principles, Systems and Applications of IP Telecommunications. Services and Security for Next Generation Networks: Second International Conference, IPTComm. Germany, 2008. -Р. 149-173.

- Кашин М.М. Методы борьбы с перегрузка-ми в сети SIP//ИКТ. Т.9, № 1, 2011. -С. 67-70.