Метод чрескостного остеосинтеза в лечении hallux valgus третьей степени

Автор: Гохаева А.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

На примере 24 пациентов (38 стоп) представлены результаты применения различных усовершенствованных методик управляемого чрескостного остеосинтеза (УЧО) при лечении hallux valgus третьей степеней тяжести. Критерием оценки проведенного лечения служили восстановление пространственного положения костных структур стопы, улучшение косметического вида стопы, а также распределение нагрузки на опорную поверхность переднего отдела стопы. Анализ полученных результатов показал, что разработанный комплекс тактических и методических приемов, а также дифференцированный подход к их выбору позволил авторам обеспечить высокую эффективность УЧО при данной патологии

Метод управляемого чрескостного остеосинтеза, оценка результатов

Короткий адрес: https://sciup.org/142121134

IDR: 142121134

Текст научной статьи Метод чрескостного остеосинтеза в лечении hallux valgus третьей степени

Совершенствование методов хирургического лечения больных с вальгусной деформацией I пальца стопы остается актуальной проблемой ортопедии. Она связана как с распространенностью заболевания (10-35 % среди статических деформаций стоп, при этом в 90 % случаев в патологический процесс вовлечено обе стопы, так и с неудовлетворительными результатами выполняемых операций [1, 2, 3]. Различные взгляды на патогенез вальгусной деформации первого пальца стопы и наличие неудовлетворительных исходов лечения явились основанием для появления многочисленных методов коррекции данной деформации. Все известные виды операций разделены на три группы: вмешательство на мягких тканях, костнопластические и комбинированные. Операции на капсуле сустава и сухожилиях эффективны только при начальной степени деформации. При более выраженной патологии, когда имеются фиброзные изменения сухожильно-связочного аппарата переднего отдела стопы, оперативные вмешательства на мягких тканях неэффективны, а иногда и противопоказаны, и в этих случаях используются костнопластические операции с применением различных способов фиксации [4, 5, 6].

С внедрением в практику метода чрескостного остеосинтеза появились новые возможности в лечении больных с данной патологией. Методики, разработанные в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова, направлены на одномоментное устранение всех компонентов деформации при стабильной фиксации заданного положения костных фрагментов деталями аппарата Илизарова, на осуществление ранней функциональной нагрузки на оперированную конечность, передвижение больного и самообслуживание [7, 8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа основана на анализе результатов лечения 24 пациентов (38 стоп) с вальгусной деформацией первого пальца стопы третьей степени, лечившихся в Российском научном центре “Восстановительная травматология и ортопедия” им. академика Г.А. Илизарова в период с 1995 по 2006 годы. Из них 13 пациентов были с двусторонним поражением стоп, 11 – с односто- ронним. Все пациенты были женского пола, их возраст составлял от 30 до 72 лет, давность заболевания - более 10 лет.

Целью данного исследования явилось обоснование целесообразности и изучение эффективности использования метода чрескостного остеосинтеза при лечении больных с hallux valgus третьей степени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Степень тяжести деформации мы определяли по классификации Е.И. Зайцевой (1958), и на ее основе разработали рабочую классификацию hallux valgus применительно к использованию метода чрескостного остеосинтеза. Клиникофункциональная характеристика стоп пациентов данной группы характеризовалась величиной плюснефалангового угла более чем на 40º, плюснеклиновидного угла - на 25º и более, выраженным деформирующим артрозом плюсне-фалангового сустава и фиксированной молоткообразной деформацией второго пальца. Болевой синдром локализовался не только в зоне плюс-нефалангового сустава первого пальца, но распространялся и на подошвенную поверхность стопы. Поперечный индекс Фридланда при этом составлял более 43 %, что свидетельствует о распластанности переднего отдела стопы. У всех пациентов данной группы были выражены патологические изменения со стороны сухожильно-связочного аппарата стопы.

Для оперативного лечения третьей степени hallux valgus нами предложено два варианта оперативного вмешательства. Выбор техники остеосинтеза и компоновки аппарата осуществлялся в зависимости как от степени ригидности переднего отдела стопы и стадии изменения первого плюс-нефалангового сустава (ПФС), так и от наличия сопутствующей деформации других пальцев, требующих нередко использование приемов резекции и артродезирования. Первый вариант оперативного вмешательства осуществлялся при наличии полной или ограниченной функции первого плюс- нефалангового сустава (не более 50 %) и представлял собой управляемый остеосинтез с применением операции на мягких тканях (пластики ПФС, теноаддуктотомию первого пальца). Второй вариант хирургического вмешательства применялся при отсутствии движений в ПФС или менее 25 % от нормы и фиксированном типе деформации переднего отдела стопы и включал в себя остеосинтез с использованием трансартикулярной спицы и подкожной тенокапсулотомии наружной стенки ПФС1. В этом случае лечение было направлено на максимально возможное восстановление естественной формы переднего отдела стопы и устранение болевого синдрома.

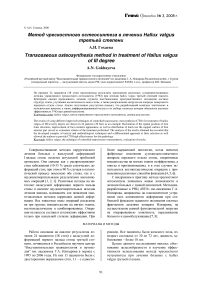

По первой методике было прооперировано 12 стоп. Всем пациентам выполнен чрескостный остеосинтез переднего отдела стопы с остеотомией первой плюсневой кости в области дистального и проксимального ее метафизов для обеспечения одномоментной трансформации первого луча стопы в правильное положение с последующей фиксацией фрагментов2. При этом сохранялись правильные взаимоотношения в первом плюснефаланговом и клиновидноплюсневом суставах (рис. 1).

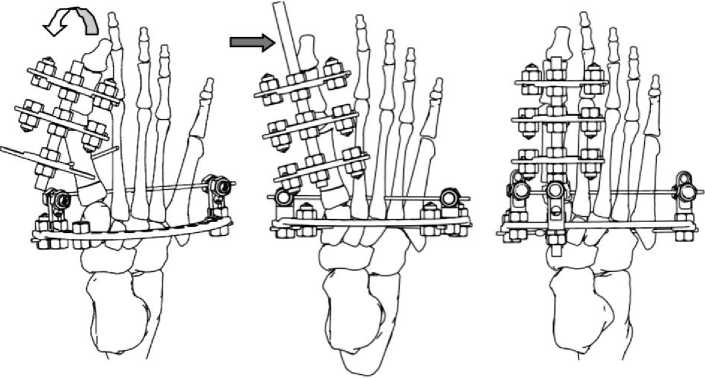

Конструктивные особенности аппарата Или- зарова позволяют создавать передневнутреннюю точку опоры стопы для разгрузки головок средних плюсневых костей путем изменения оси первой плюсневой кости в сагиттальной плоскости, а также производить декомпрессию первого плюснефалангового сустава (рис. 2).

а б в

Рис. 1. Схема управляемого чрескостного остеосинтеза при лечении hallux valgus третьей степени: а, б - остеосинтез до коррекции первого пальца; б, в – коррекционный разворот пальца и первого луча стопы

а б

Рис. 2. Положения головки первой плюсневой кости относительно головки второй плюсневой кости а) исходное положение; б) после коррекционного поворота в сагиттальной плоскости

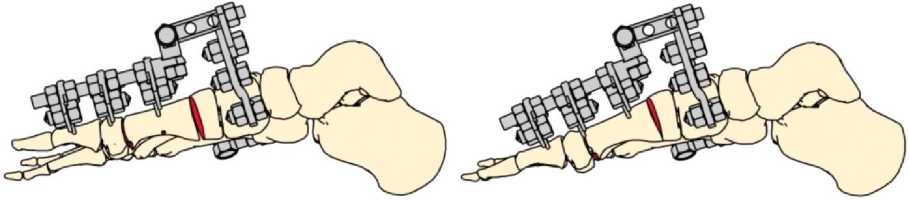

В остальных случаях при лечении 26 стоп, когда имелась ригидность переднего отдела стопы и отсутствовала функция первого плюснефаланго-вого сустава, применялся второй вариант хирургического вмешательства. Отличие его от первого состояло в том, что сначала нормализуется положение первого луча трансартикулярно введеной спицей, а затем выполняется остеосинтез костей переднего отдела стопы (рис 3). Для устранения деформации второго пальца стопы производится либо артродез межфалангового сустава, либо резекция головки проксимальной фаланги. И в том и в другом случае приданное второму пальцу анатомически правильное положение фиксируется спицей трансартикулярно.

Средняя продолжительность фиксации стоп в аппаратах у больных с hallux valgus составила 47,2±1,5 суток. После демонтажа аппарата дополнительной иммобилизации, как правило, не требовалось.

Для комплексной оценки результатов лечения нами использовались наиболее важные, на наш взгляд, критерии: наличие или отсутствие болевого синдрома, положение первого пальца стопы, изменение ширины переднего отдела стопы (индекс Фридланда), объем движений в первом плюснефаланговом суставе; определение по рентгенограммам углов: А (соосность фаланги первого пальца и первой плюсневой кости), В (положение первой плюсневой кости по отношению к клиновидной кости) и данные подографического иссле- дования (распределение нагрузки на стопу).

Результат лечения считался хорошим при отсутствии боли, наличии движений в первом ПФ суставе; соосности фаланги первого пальца и первой плюсневой кости или наличии угла между ними по рентгенограммам не более10° (угол А); приближении индекса Фридланда к норме с равномерным распределением нагрузки на передний отдел стопы.

При удовлетворительном результате лечения допускались непостоянные болевые ощущения; незначительные ограничения движений первого ПФ сустава; сохранность заданных величин углов А и В. Увеличение индекса Фридланда не более чем на 1 % от нормы.

Неудовлетворительными считались случаи при наличии постоянных болей; отсутствии активных движений в первом ПФ суставе (при I и II степени деформации); полном рецидиве отклонения фаланги первого пальца кнаружи, первой плюсневой кости по отношению к клиновидной кости и при увеличении индекса Фридланда более чем на 2 % с перегрузкой средних плюсневых костей.

При оценке рентгенограмм стоп всегда обращалось внимание на значения плюснефалангового и клиноплюсневого углов, а также на величину межплюсневого угла, который указывал на изменение ширины переднего отдела стопы (поперечный размер) и соответственно индекса Фридланда в сравнении до и после лечения (табл. 1).

а б в

Рис. 3. Схема лечения hallux valgus с использованием трансартикулярно введенной спицы: а, б) – фиксация и остеотомия первой плюсневой кости; в) – коррекционый разворот первого луча стопы

Таблица 1

|

Углы |

До лечения |

После лечения |

Изменение показателя |

6 мес. – 5 лет после лечения |

Изменение показателя |

Сохранившаяся коррекция |

|||

|

в град. |

% |

в град. |

% |

в град. |

% |

||||

|

A |

49,3º |

12º |

37,3º |

75,6 |

15,2º |

3,2º |

8,5 |

34,1º |

69,1 |

|

B |

26,9º |

12,6º |

14,3º |

53,1 |

17,8º |

5,2º |

36,3 |

9,1º |

33,8 |

|

C |

37,8º |

28,3º |

9,5º |

25,1 |

30,5º |

2,2º |

23,1 |

7,3º |

19,3 |

Примечание: А – плюснефаланговый угол, (норма - до 10º), B – плюсне клиновидный угол (норма - до 20º), C - межплюсневый угол I и V плюсневыми костями (норма - до 30º). До и после лечения по T-критерию Вилкоксона для связанных выборок различия достоверны, p < 0,001; до и в отдаленные после лечения сроки по W-критерию Вилкоксона различия достоверны: угол A - p < 0,001, углы В и С - p < 0,01.

Ангулометрические показатели до и после лечения деформации третьей степени

Представленные в таблицах показатели в различные сроки наблюдения за больными свидетельствуют об устойчивости достигнутой коррекции первого пальца. Положение первой плюсневой кости по отношению к клиновидной соответствовало, как правило, норме, указывая на устранение распластанности переднего отдела стопы как одного из компонентов hallux valgus. Это же подтверждает изменение индекса Фридланда: при второй степени приближался к норме - 40,3±1,5 %; при третьей был равен 42,8±1,5 %, при исходной - 48,2 %.

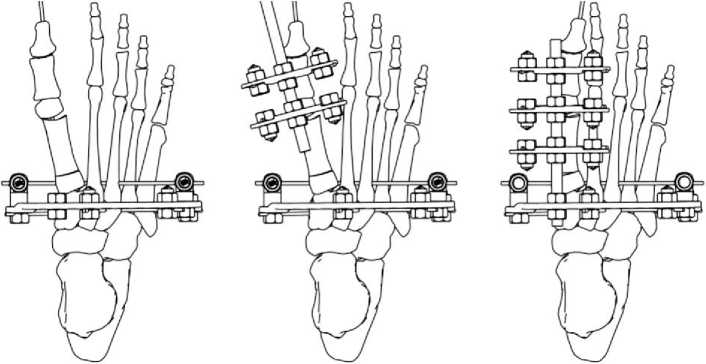

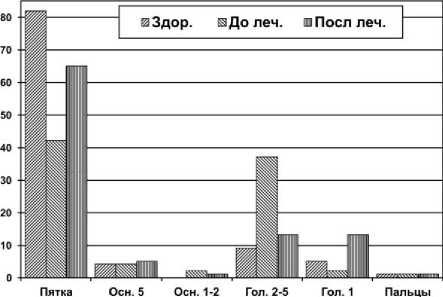

По результатам подографического исследования установлено, что после лечения опор-ность стоп возросла с 87 % до 99,3 %. Нагру-жаемость головок средних плюсневых костей снизилась на 23,4 % за счет увеличения нагрузки на головку первой плюсневой кости на 11,8 %, что чрезвычайно важно для снижения или полного исчезновения болей в области переднего отдела стопы (рис. 4).

В ближайшие сроки после лечения хорошие результаты признаны в 84,3 % случаях, удовлетворительные - в 15,6 %, неудовлетворительных исходов (рецидивов деформации) не отмечалось. В отдаленные сроки хорошие результаты составили – 63,1 %, удовлетворительные -36,8 %; неудовлетворительных результатов не наблюдали. Следует отметить и то, что процент хороших результатов лечения сохраняется как в ближайшие, так и в отдаленные сроки.

Рис. 4. Распределение статической нагрузки на различные зоны опорной поверхности стоп у здоровых обследуемых и у пациентов с 3 степенью деформации первого пальца до и после лечения (% от общей нагрузки)

Таким образом, приведенные данные позволяют нам сделать вывод о целесообразности использования метода чрескостного остеосинтеза при лечении hallux valgus тяжелой степени деформации как наиболее оптимального способа восстановления пространственного положения костных сегментов стопы, улучшения ее косметического вида, а также правильного распределения нагрузки на опорную поверхность переднего отдела стопы.