Метод фазово-частотного спектрального анализа электрокардиосигнала в задачах домашней телемедицины

Автор: Щербакова Т.Ф., Седов С.С., Якупов Р.И.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4-2 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной работе рассматривается метод фазово-частотного спектрального анализа электрокардиосигнала для определения аритмий. Описан выбор спектральных параметров для различения «нормальных» и «патологических» электрокардиографических сигналов. Приведены примеры построенных спектров различных реальных сигналов. Разработан алгоритм обнаружения аритмий и дальнейшего их различения. Показатели, полученные при спектральном анализе, планируется использовать для предотвращения развития угрожающих видов аритмий и их своевременного выявления.

Фазово-частотный спектр, амплитудно-частотный спектр, быстрое преобразование фурье, электрокардиограмма, аритмия, граничная частота, порог принятия решения, вероятность принятия ошибочного решения, отношение вч/нч

Короткий адрес: https://sciup.org/140256119

IDR: 140256119 | УДК: 615.471 | DOI: 10.18469/1810-3189.2019.22.4.192-199

Текст научной статьи Метод фазово-частотного спектрального анализа электрокардиосигнала в задачах домашней телемедицины

Проблемы, относящиеся к сердечно-сосудистым заболеваниям, всегда носили злободневный характер и по статистике являются причиной 57 % общей смертности в России. В связи с этим задачи разработки высокоэффективных методов диагностики состояния сердца приобретают все большую актуальность.

Благодаря развитию систем автоматизированной обработки электрокардиосигнала (ЭКС), у нас есть возможность разработать концептуально новые медико-диагностические приборы, спроектировать и отладить канал связи для беспроводной передачи данных и проанализировать состояние сердца, используя портативный анализатор аритмий.

В данной работе рассматриваются ЭКС здоровых людей и людей, у которых присутствует нарушение сердечного ритма, а именно нарушение морфологии QRS-комплекса, которое принято называть экстрасистолой. А также другие параметры сердечного ритма, которые могут отличаться в зависимости от вида аритмии или состояния человека. Например, это могут быть параметры, характеризующие изменения P и T зубца и вариабельность сердечного ритма. В данной работе рассмотрим такие виды аритмий как бигеминия, тригеминия и пароксизмальная наджелудочковая тахикардия:

-

• Нарушение сердечного ритма называют бигеминией тогда, когда экстрасистолы следуют в строгом порядке за каждым циклом основного ритма,

то есть фиксируется чередования синусовых и экс-трасистолических циклов в соотношении 1:1.

-

• Тригеминия фиксируется в двух ее проявлениях, а именно:

-

1. Две парные экстрасистолы, которые следуют подряд за одним циклом основного ритма. В таком случае фиксируется чередование синусовых и экстрасистолических циклов в соотношении 2:1. И данный вариант расценивается как наиболее опасный и более сложный вид патологии.

-

2. Второй вариант, когда экстрасистолы идут подряд за двумя циклами основного сердечного ритма и фиксируется их соотношение 1:2.

-

• Пароксизмальная наджелудочковая (в дальнейшем ПНТ) тахикардия обладает признаками: ЧСС от 100–250 ударов в минуту. Зубец Р может предшествовать желудочковому комплексу, может сливаться с комплексом QRS или следовать за ним, а также может отличаться по форме, амплитуде и по полярности в сравнении с синусовым ритмом [4].

Для автоматического анализа ритма сердца необходимо владеть информацией не только о длительностях последовательных RR-интервалов, но и информацией о форме QRS-комплексов (морфологии). При этом, задача сводится к точному выявлению является ли очередной QRS-комплекс нормальным или же является патологическим [2].

Для разработки алгоритма различения ЭКГ-сигналов на основе спектральных параметров QRS-комплекса и параметров других элементов

LM^^e © щербакова Т.Ф. и др., 2019

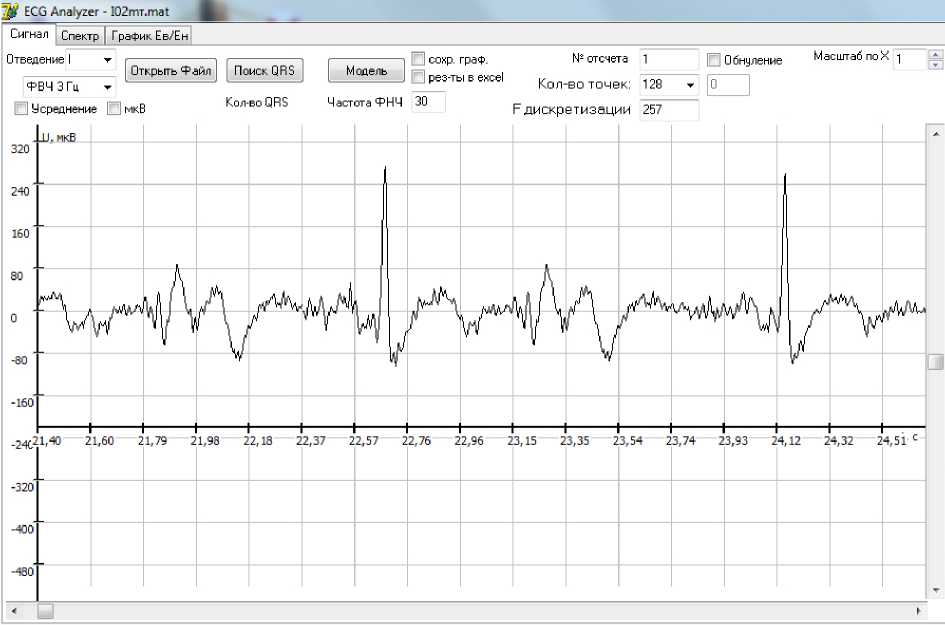

Рис. 1. Исходный ЭКГ сигнал (бигеминия)

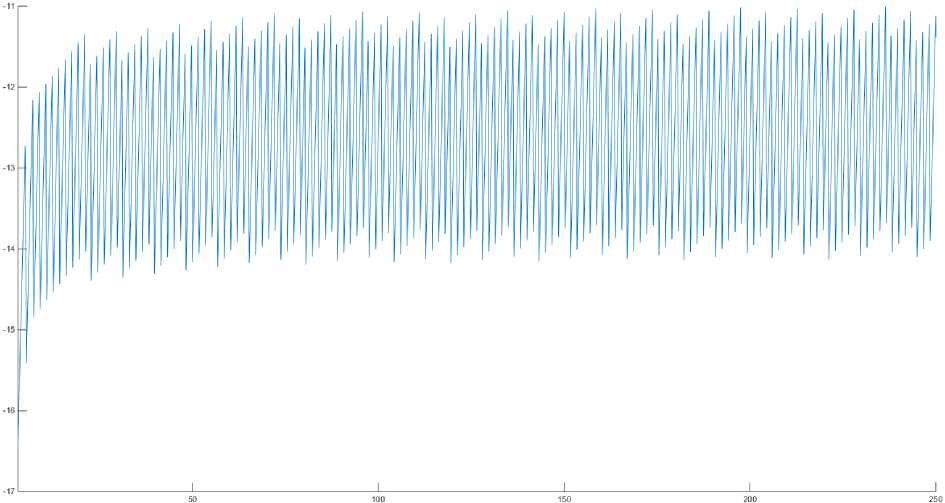

Рис. 2. Фазово-частотный спектр ЭКГ сигнала с бигеминией

ЭКС (Р и Т зубцы), а также параметров вариабельности сердечного ритма нужно определить пороги принятия решения [1].

Наш алгоритм обнаружения аритмий и дальнейшего их различения имеет следующий порядок действий:

-

• С помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ), проводимого с участками ЭКС длительно-

- стью 1 минута, мы получили их спектры. Построение фазовых спектров проводилось для ЭКС с патологией и ЭКС здорового человека.

-

• Построение графиков отношения энергий высокочастотной (ВЧ) части спектра к низкочастотной (НЧ).

-

• Нахождение математических ожиданий и дисперсий отношений энергий ВЧ части спектра к НЧ.

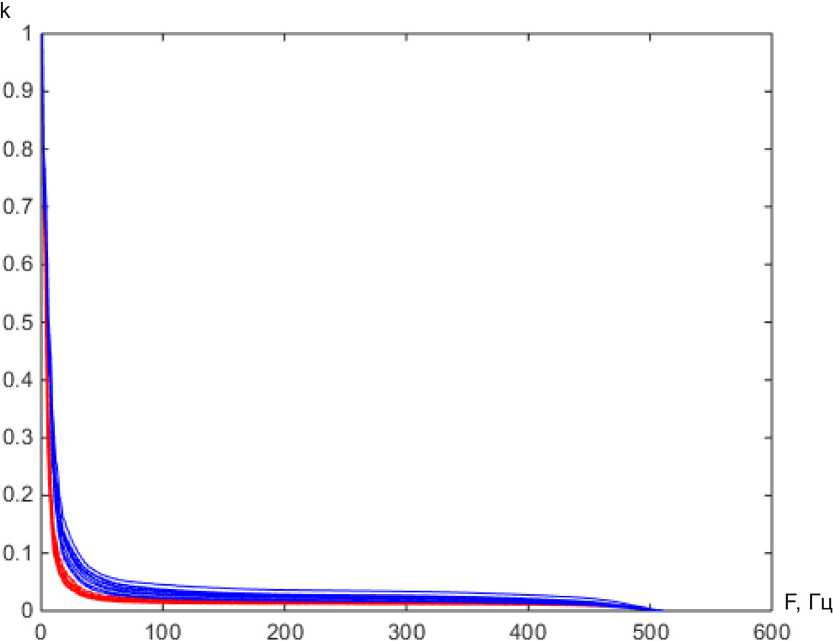

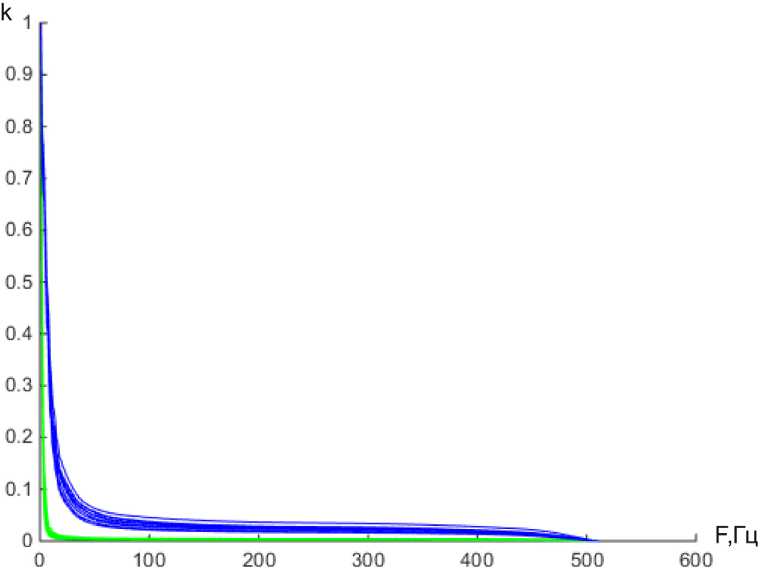

Рис. 3. Изменения коэффициента K от f гр. Верхняя группа – норма; нижняя – бигеминия

• Построение гистограмм распределений для непосредственного определения порога принятия решения.

• Реализация автоматического определения по- рога принятия решения с помощью аппаратных средств Matlab.

Для анализа использовали 40 реализаций ЭКС, взятых из базы данных ресурса PhysioNet [3]. При- мер исходного сигнала и его спектр представлены на рис. 1 и 2 соответственно.

Как мы видим из иллюстраций, используемых ЭКГ-сигналов, чередование паталогических и нормальных QRS-комплексов фиксируется в соотношении 1:1, что доказывает наличие нарушения сердечного ритма, а именно наличие бигеминии [3].

Для автоматизированной фиксации различий в спектрах ЭКС в норме и с приведенными выше аритмиями, мы предлагаем ввести коэффициент, представляющий собой отношение суммарных амплитуд высокочастотной части спектра к его низкочастотной части:

f 'р

Z U i iz — i = 0

K = -500—

Z Ui i - f'P+1

.

Значения этого коэффициента существенным образом зависят от граничной частоты f гр между высокочастотной и низкочастотной частями спектра сигнала. Далее мы для каждого значения f гр от 5 Гц до 150 Гц с шагом 1 Гц вычисляли коэффициенты K для всех исследуемых ЭКС. Зависимость

K от f гр для двух классов представлены на рис. 3. Для каждой f гр получаются разные распределения K для случаев нормы и бигеминии. Нам необходимо найти оптимальное значение f гр, при котором распределения K наиболее значимо различаются.

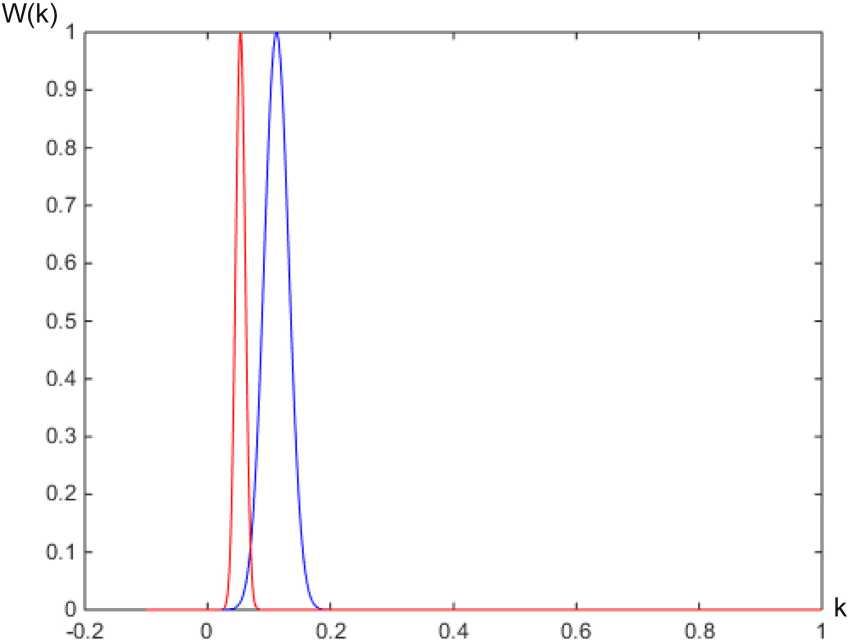

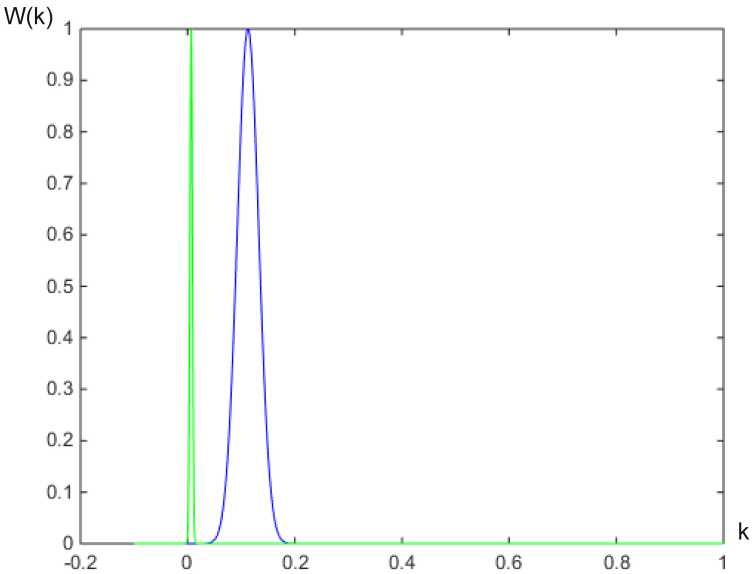

Для решения этой задачи построим гистограммы распределений коэффициента K при каждой f гр, и аппроксимируем гистограммы гауссовскими плотностями распределения вероятностей (рис. 4). Используем суммарную вероятность принятия ошибочного решения p 2 в качестве численного критерия различия распределений K для разных классов ЭКС.

K пор + 3 ^ 0

p 2 = p ( S 0) j w ( K | S 0) dw +

K пор

K пор

+ P ( ^ i ) j w ( K | ^ i ) dw .

K пор - 3 ^ 1

Здесь S0 и S1 – классы ЭКС в норме и ЭКС с бигеминией; p(S0) и p(S1) – доли количества случаев нормы и бигеминии соответственно в общем ко- личестве исследованных случаев.

Мы полагаем оптимальным то значение граничной частоты f гр , при котором p ^ будет минимальным. Все построения мы провели с помощью программы Matlab, В результате получили оптимальную граничную частоту f 'р = 20 Гц. Гистограммы распределений коэффициента K для данного случая представлены на рис. 4.

Для распределений рис. 4 определим пороговое значение коэффициента K по критерию мак-

Рис. 4. Аппроксимация гистограмм распределений коэффициента K (справа норма, бигеминия слева)

симального правдоподобия. Оно соответствует точке пересечения распределений с координатами k nop |^0,07;0,11084 ] . Суммарная вероятность принятия ошибочного решения при этом составит: составила p s о = 0,00089396; p s 1 = 0,00035393; P s общ = 0,00035393.

Применим теперь точно такой же подход для определения тригеминии. Для анализа мы ис- пользовали 40 реализаций ЭКС с наличием данной аритмии, взятых из базы данных ресурса PhysioNet [4]. Один из сходных ЭКГ сигналов с тригеминией приведен на рис. 5.

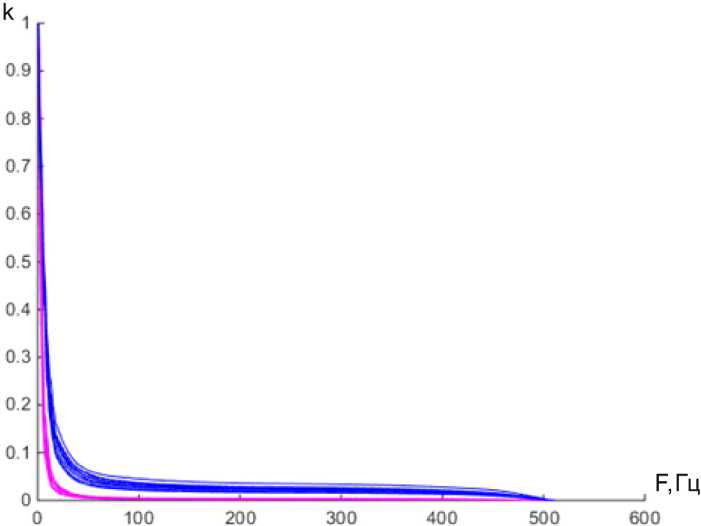

Аналогичный анализ определения порога принятия решения был проведен для сравнения ЭКС здорового человека и человека с тригеминией. Были получены графики отношения ВЧ/НЧ, представленные на рис. 6.

Рис. 6. Изменения коэффициента K от f гр. Верхняя группа – норма; нижняя – тригеминия

Рис. 7. Аппроксимация гистограмм распределений коэффициента K (справа – норма, слева – тригеминия)

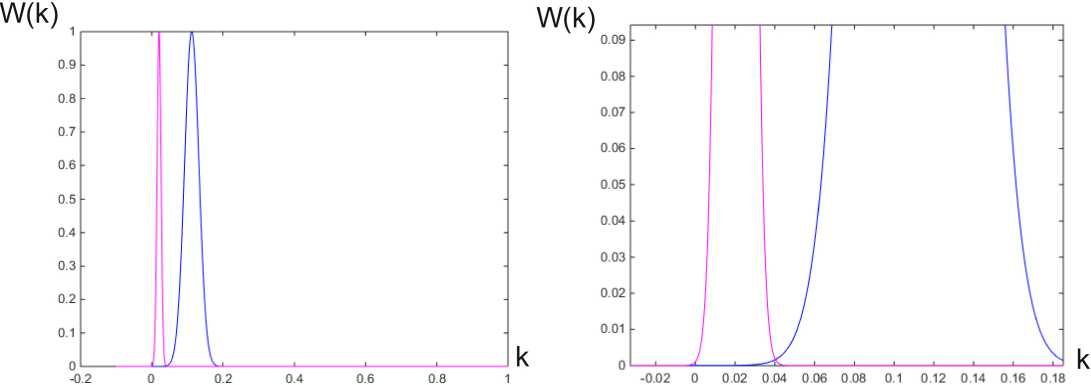

Построим гистограммы распределений. Таким образом, мы эмпирически определили минимальную площадь под пересечением «кривых» и удалось достичь наилучшего различения групп сигналов при f ?р = 25 Гц. При этом точка пересечения распределений будет соответствовать точке с координатами к по р [ 0,0169;0,00001334 ] . Вероятность ошибки для распределений рис. 7 составила p s 0 = 0,0000078356; p s 1 = 0,0000085495; ps общ = = 0,0000163851.

Аналогичным образом определим порог принятия решения между нормой и пароксизмальной наджелудочковой тахикардией. Графики отноше- ния высокочастотной части спектра к низкочастотной представлены на рис. 8.

Получим распределения плотностей вероятностей коэффициента K для двух классов S 0 норма и S 1 – пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (рис. 9). Данный пример приведен также для случая минимальной суммарной вероятности принятия ошибочного решения при анализе ПНТ.

При этом p s 0 = 0,00005264; p s 1 = 0,000087451; p s о б щ = 0,00014009. Точка пересечения распределений имеет координаты к по р [ 0,0403;0,0016648 ] . Суммарная вероятность ошибки для распределений рис. 10 при f Г р = 23 Гц является минималь-

Рис. 8. Изменения коэффициента K от f гр

. Верхняя группа – норма; нижняя – ПНТ

Рис. 9. Аппроксимация гистограмм распределений коэффициента K (справа – норма, слева – ПНТ)

Тригеминия ПНТ Бигеминня Норма

Рис. 10. Положение порогов принятия решения на одной числовой оси ной. Поэтому соответствующее значение кпор считаем оптимальным для нашего исследования и принимаем его как исходное для дальнейших исследований данного вида аритмии.

Выделим диапазоны для точного принятия решения в пользу той или иной аритмии. Ранее было получено и показано, что в случае с бигеминией порог к = 0,07; в случае с тригеминией порог к = 0,0169; и в случае с пароксизмальной наджелудочковой тахикардией порог составлял к = 0,0403. Продемонстрируем это на одной числовой оси (рис. 10).

Все k , которые попадают в промежуток 0,0403 ^ 0,007 будут однозначно определять принадлежность отклонения сердечного ритма к бигеминии; коэффициенты k из промежутка 0,0169 ^ 0,0403 будут относиться к пароксизмальной наджелудочоковой тахикардии; и, соответственно, коэффициенты, попавшие на отрезок 0 ^ 0,0169, будут определять принадлежность к тригеминии.

Ранее нами было проведено исследование использования амплитудного спектра ЭКС для построения графиков отношения ВЧ/НЧ и их ап-

Таблица

Сравнительная таблица полученных результатов

В таблице приведены сравнительные результаты, полученные при амплитудно-частотном спектральном анализе и фазово-частотном.

Таким образом, в результате исследования были выявлены преимущества фазочастоных характеристик по сравнению с амплитудно-частотными характеристиками. А именно, повысилась точность принятия решения по причине уменьшения вероятности принятия ошибочного решения.

Список литературы Метод фазово-частотного спектрального анализа электрокардиосигнала в задачах домашней телемедицины

- Heart Rate Variability / ed. by M. Malik, A.J. Camm. Hoboken: Wiley-Blackwell, 1995. 543 p.

- Heart Rate Variability. Ed. by M. Malik, A.J. Camm. Hoboken: Wiley-Blackwell, 1995, 543 p.

- Кардиомониторы. Аппаратура непрерывного контроля ЭКГ: уч. пособ. для вузов / под ред. А.Л. Барановского и А.П. Немирко. М.: Радио и связь, 1993. 248 с.

- Pulse. Equipment Of Continuous Ecg Monitoring: Account. Collec. For Schools. Ed. by A.L. Baranovskogo, A.P. Nemirko. Moscow: Radio i svjaz', 1993, 248 p. [In Russian].

- PhysioNet / St.-Petersburg Institute of Cardiologigal Technics 12-lead Arythmia Database. URL: https://www.physionet.org/cgi-bin/atm/ATM.

- PhysioNet / St.-Petersburg Institute of Cardiologigal Technics 12-lead Arythmia Database. URL: https://www.physionet.org/cgi-bin/atm/ATM.

- Кушаковский М.С., Гришкин Ю.Н. Аритмии сердца. СПб.: Фолиант, 2017. 720 с.

- Kushakovskij M.S., Grishkin Ju.N. Cardiac Arrhythmia. Saint-Petersburg: Foliant, 2017, 720 p. [In Russian].