Метод построения гипсометрических планов кровли гипса в пределах взрывных блоков

Автор: Худеньких К.О.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Месторождения строительного гипса, разрабатываемые открытым способом, отличаются рядом особенностей геологического строения, основной из них является крайне высокая закарстованность. В статье предложен метод построения гипсометрических планов кровли гипсовой толщи, основанный на определении содержания CaSO4×2H2O в шламе буровзрывных скважин. Построенный по этому методу гипсометрический план в полной мере характеризует особенности геологического строения взрывного блока (в кровле гипса отчетливо выделяются заполненные карстовые воронки), а также позволяет более точно определить объемы гипса в пределах взрывных блоков. Сравнительный анализ подсчета объемов гипса методом разрезов показал удовлетворительные результаты использования предложенного метода, поэтому он может быть применим на всех месторождениях строительного гипса, разрабатываемых открытым способом.

Месторождение строительного гипса, эксплуатационная разведка, закарстованность, взрывной блок, содержание гипса, гипсометрический план, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147245070

IDR: 147245070 | УДК: 553.635.1 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.1.73

Текст научной статьи Метод построения гипсометрических планов кровли гипса в пределах взрывных блоков

В соответствии с требованиями горного законодательства при освоении месторождения недропользователь обязан вести эксплуатационную разведку, целью которой является своевременное получение достоверной информации, необходимой для оперативного планирования, безопасного и эффективного ведения горных работ (Панфилов, Рогова, Шаклеин, 2016)

По мнению автора, эксплуатационная разведка – это комплекс геологоразведочных работ, направленных на уточнение контуров тел полезных ископаемых, их условий залегания, строения, количества и качества в пределах выемочных единиц, подготавливаемых к отработке, для обеспечения минерально-сырьевой базы достоверными запасами и повышения экономической эффективности горнодобывающего предприятия.

Методика и объемы эксплуатационной разведки для месторождений строительного гипса, отрабатываемых открытым способом, определяются в зависимости от сложности их внутреннего строения. По данным, полученным в ходе эксплуатационной разведки, в первую очередь строят геологические разрезы, характеризующие морфологию и условия залегания толщи полезного ископаемого, ее мощность и сортность, положение водоносных горизонтов, наличие карстовых форм.

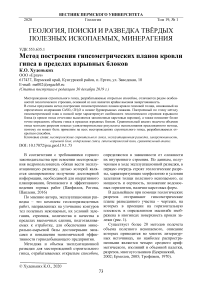

В дальнейшем при помощи геологических разрезов отстраивают гипсометрические планы разведанного участка – чертежи, на которых в проекции на горизонтальную плоскость в определенном масштабе изображена в изогипсах поверхность кровли залежи (рис. 1).

Существует более 20 методов подсчета объема полезного ископаемого, описание которых приводится во многих литературных источниках, но наиболее распространенными являются четыре: среднего арифметического, изолиний и объемной палетки, разрезов, многоугольников (Букринский, 2002; Ермолов, 2005; Трофимов, 1970).

Приведенные методы расчета объема полезного ископаемого могут быть использованы при наличии достаточного количества геологической информации, полученного в ходе бурения скважин на различных стадиях разведочных работ. При эксплуатационной разведке на гипсовых месторождениях, как правило, используется сетка бурения скважин 25×25 м. Как показывает практика эксплуатации Соколино-Саркаевского месторождения гипса и ангидрита, такой интервал между скважинами недостаточен для понимания геологического строения гипсовой толщи, ее закарстованности, наличия в ней линз некондиционных пород (в т.ч. линз ангидрита (Худеньких, Безматерных, 2018)), оценки качества гипса. С применением всех указанных выше методов расчета объема полезного ископаемого при сетке бурения разведочных скважин 25×25 м расчет носит приблизительный характер, результат в большинстве случаев отличается от данных, полученных в ходе оперативного учета.

Рис. 1. Построение гипсометрического плана по разрезам: а - пример разрезов; б - построенный по разрезам план в изогипсах кровли залежи гипса (по Букринскому (2002), с дополнениями автора)

Взрывной блок – оконтуренный участок уступа, в пределах которого необходимо раздробить монолитную породу посредством взрыва для последующей экскавации. Взрывные блоки на месторождениях строительного гипса, разрабатываемых открытым способом, как правило, имеют небольшие размеры в плане (в среднем 60×40 м), а по мощности ограничиваются высотой уступа. При таких малых размерах в пределах взрывного блока могут располагаться мак- симум 4 скважины эксплуатационной разведки, но на практике в границы блока попадают только одна или две. При таком количестве разведочных выработок полноценно охарактеризовать геологическое строение толщи гипса в пределах взрывного блока не представляется возможным.

Перед производством взрывных работ проводится бурение взрывных скважин по сетке, рассчитанной исходя из необходимых размеров кусков породы, которые будут составлять развал после взрыва. На Соколино-Саркаевском месторождении гипса и ангидрита при взрывании гипса используется сетка бурения взрывных скважин 3,5×3,5 м. После бурения у устья скважины остается шлам, представляющий собой дресву горной породы, разрушенной при бурении.

После окончания бурения взрывного блока перед геологом стоит основная задача – вычислить, сколько в блоке гипса, и определить его качество. Помимо этой задачи геолог должен оконтурить закарстованные участки, представленные погребенными воронками. Все поставленные задачи решаются просто при условии, если геолог присутствует при бурении и ведет полевой дневник, в котором делает подробное геологическое описание каждой буровзрывной скважины. Однако этот метод используется далеко не на всех предприятиях, ведение полевого дневника бурения поручают оператору буровой установки или полевой дневник не ведется вообще. Единственный фактический материал, который остается после бурения взрывных скважин, – буровой шлам, подлежащий обязательному опробованию, и контрольные промеры глубин буровзрывных скважин.

Пробы бурового шлама отбираются в процессе бурения или по его окончании (в зависимости от величины взрывного блока) с каждой скважины. Отобранные пробы шлама доставляются в лабораторию ОТК, где подготавливаются к определению содержания CaSO 4 ×2H 2 О. Подготовка проб и проведение испытаний по определению CaSO 4 ×2H 2 О в буровом шламе производятся согласно ГОСТ 4013-82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов».

Помимо проб шлама после взрыва из взорванной массы отбираются пробы гипса и разубоживающих пород для проведения анализа на содержание CaSO 4 ×2H 2 О (не менее пяти). После того, как все подготовительные полевые и лабораторные работы проведены, наступает этап камеральной обработки данных, который и можно рассматривать как метод составления гипсометрического плана кровли гипса во взрывном блоке.

Кратко суть метода заключается в следующем. По данным определения содержания CaSO 4 ×2H 2 О в шламе для каждой буровзрывной скважины вычисляются отметки кровли гипса, на основании которых выстраивается гипсометрический план кровли гипсовой толщи в пределах взрывного блока, являющийся основой для определения объема гипса.

Рассмотрим предлагаемый метод детально и поэтапно.

Этап 1. Вычисление отметок кровли гипса по данным определения содержания CaSO 4 ×2H 2 О в шламе буровзрывных скважин

Условно примем, что в чистом гипсе (содержание CaSO 4 ×2H 2 О более 90%) процент разубоживающих пород равен 0, а в самих разубоживающих породах – 100%.

Обозначим среднее арифметическое содержание CaSO 4 ×2H 2 О в чистом гипсе α г , а в разубоживающей породе – α р . По результатам опробования гипса и разубоживающих пород из взорванной массы имеем следующие значения α г и α р : α г = 93,74%, α р = 41,20%. Сведём эти исходные данные в табл. 1.

Таблица 1. Исходные данные по содержанию CaSO 4 ×2H 2 О и проценту разубоживающих пород

|

Показатель |

Гипс |

Разубоживаю-щая порода |

|

Содержание CaSO 4 ×2H 2 О, % |

α г = 93,74 |

α р = 41,20 |

|

Процент разу-боживающих пород |

0 |

100 |

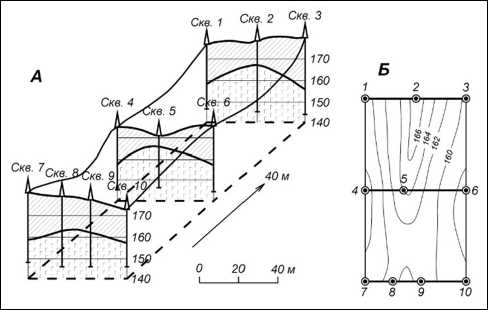

По данным табл.1 в программе MS Excel создается график зависимости содержания CaSO 4 ×2H 2 О от процента разубоживающих пород (вид диаграммы: точечная с прямыми отрезками), на который добавляется линия тренда с уравнением (рис. 2).

Рис.2. График зависимости содержания CaSO 4 ×2H 2 О от процента разубоживающих пород с выводом уравнения зависимости

Выведенная на рис.2 формула зависимости содержания CaSO4×2H2О от процента разубоживающих пород должна быть преоб- разована в следующий вид: 93,74-a;

X = -,

1 0,5254

(1),

где х i – процент разубоживающих пород в

пробах бурового шлама;

αi – содержание CaSO4×2H2О в пробах буро- вого шлама.

По формуле (1) вычисляется процент разубоживающих пород (от глубины скважины) в каждой буровзрывной скважине ( х i ), используя для подстановки в качестве α i данные лабораторных испытаний шлама на содержание гипса. При этом вспомним условие (в чистом гипсе (содержание CaSO 4 ×2H 2 О более 90%) процент разубожи-вающих пород равен 0, а в самих разубожи-вающих породах – 100%) и примем для скважин, в которых α i ≥ 90%, х i, равный 0%; для скважин, где α i ≤ 41,20% (табл. 1), х i , равный 100%.

Далее высчитывается мощность разубо-живающих пород ( M ip ) в буровзрывных скважинах по формуле

M- = ^L^ (2)

lp 100 , где hi – глубина скважины.

На заключительном этапе расчета путем вычитания из значения абсолютной отметки устья скважины ( Н iу ) значения мощности разубоживающих пород ( M iр ) находятся искомые значения абсолютных отметок кровли гипса ( H iг ) в каждой скважине:

H iг = Н iу – M iр . (3)

Пример вычисления высотных отметок кровли гипса представлен в табл.2.

Таблица 2. Вычисление высотных отметок кровли гипса в буровзрывных скважинах

|

Н i , м |

h i , м |

α i , % |

х i , % |

M iр , м |

H iг , м |

|

163,0 |

13,0 |

83,96 |

18,6 |

2,4 |

160,6 |

|

163,1 |

13,1 |

85,54 |

15,6 |

2,0 |

161,1 |

|

163,3 |

13,3 |

85,34 |

16,0 |

2,1 |

161,2 |

|

163,6 |

13,6 |

53,04 |

77,5 |

10,5 |

153,1 |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

163,6 |

13,6 |

75,36 |

35,0 |

4,8 |

158,8 |

|

164,4 |

14,4 |

91,13 |

0,0 |

0,0 |

164,4 |

|

164,8 |

14,8 |

89,84 |

7,4 |

1,1 |

163,7 |

|

164,4 |

14,4 |

85,97 |

14,8 |

2,1 |

162,3 |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

162,9 |

12,9 |

7,02 |

100,0 |

12,9 |

150,0 |

|

163,3 |

13,3 |

13,09 |

100,0 |

13,3 |

150,0 |

|

163,7 |

13,7 |

19,02 |

100,0 |

13,7 |

150,0 |

|

163,9 |

13,9 |

28,62 |

100,0 |

13,9 |

150,0 |

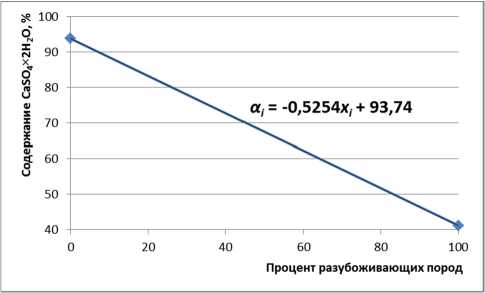

Этап 2. Построение гипсометрического плана кровли гипса в границах взрывного блока

После вычисления высотных отметок кровли гипса в буровзрывных скважинах в границах взрывного блока строится гипсометрический план кровли гипсовой толщи. Построить его можно одним из классических методов. Однако на современном этапе развития технологического прогресса «ручные» методы применяются крайне редко. В настоящее время геологи используют мощные ГИС-пакеты программ как зарубежного (ArcGIS, MapInfo), так и отечественного выпуска (Панорама). Для составления графической документации автор применил лицензионный программный комплекс CREDO III, разработанный в Белоруссии. В частности, для построения гипсометрических планов используется программа Credo Топоплан, для вычисления объемов гипса – Credo Объемы, для построения геологических разрезов – Credo Геология.

Во всех отечественных и зарубежных ГИС-пакетах применяется система слоев. В слой, содержащий высотные отметки кровли гипса, заносятся данные в пределах нового взрывного блока. Программа строит гипсометрический план кровли гипса, которая графически отображена изогипсами (рис. 3).

Построенный гипсометрический план в полной мере характеризует особенности геологического строения взрывного блока: в кровле гипса отчетливо выделяются погребенные карстовые воронки, что позволяет запланировать добычные работы таким образом, чтобы максимально снизить потери и разубоживание.

Еще одним важным аспектом является то, что построенный гипсометрический план служит основой для определения объема гипса в границах взрывного блока. В представленном примере объем гипса составил 4062 м3 или 47% общего объема взрывного блока.

Рис. 3. Гипсометрический план кровли гипса в границах взрывного блока с оконтуренными погребенными карстовыми воронками

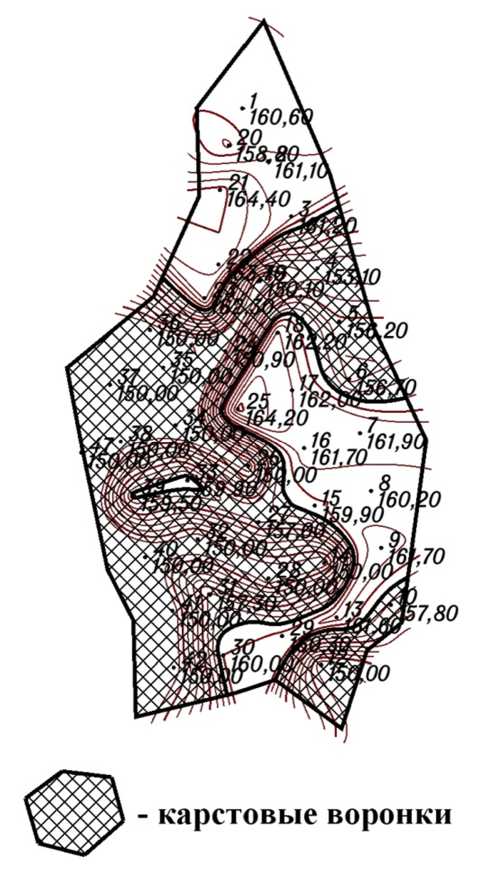

Сравнительный анализ

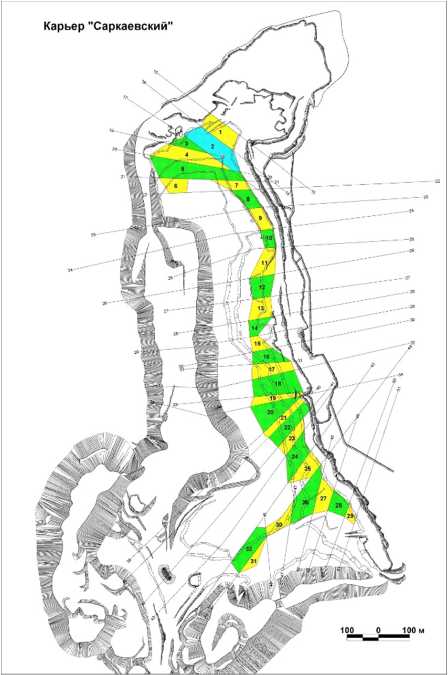

Чтобы определить качественность предложенного метода, был проведен сравнительный анализ по подсчету объемов гипса на отработанном участке горизонта +150 м карьера «Саркаевский» Соколино-Сарка-евского месторождения гипса и ангидрита, который был разделен на блоки, ограниченные опорными разрезами (рис. 4). Всего получилось 32 блока, для каждого из них были подсчитаны общий объем и объем гипса классическим методом разрезов.

Рис. 4. Отработанный участок карьера «Сарка-евский», разбитый на блоки, ограниченные линиями опорных геологических разрезов

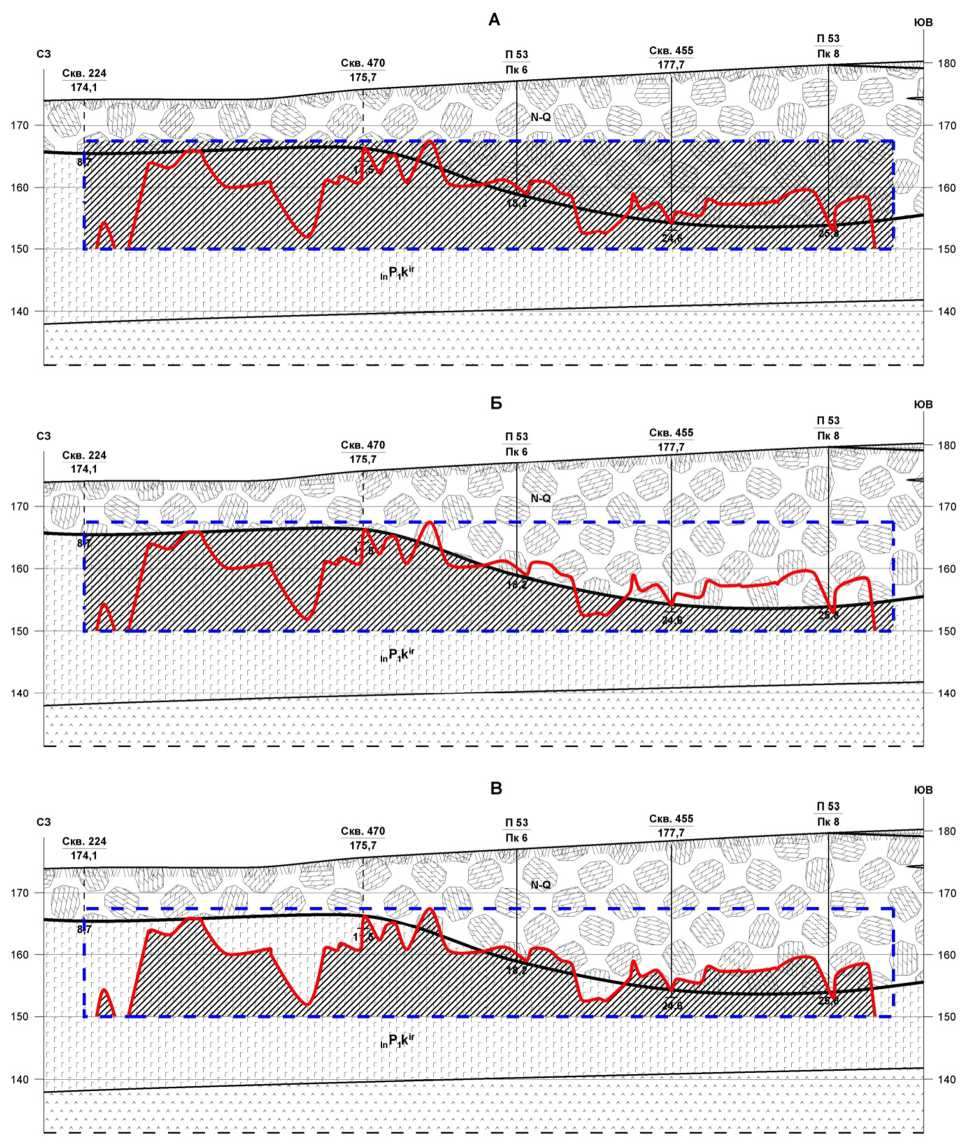

Чтобы определить объемы блока и гипса в его границах, на опорных разрезах были выделены следующие площади: общая площадь блока (рис. 5, а ), площадь гипсовой толщи по кровле, отстроенной по разведочным скважинам и геофизическим профилям (рис. 5, б ), и площадь гипсовой толщи по кровле, отстроенной по методу, основанному на определении CaSO 4 ×2H 2 О в шламе буровзрывных скважин (рис. 5, в ).

Расчеты показали (табл. 3), что в 15 блоках из 32 наблюдается уменьшение объема гипса, в остальных 17 – увеличение.

Таблица 3. Результаты подсчета объемов гипса на отработанном участке карьера «Саркаев-ский» по кровлям гипса, отстроенным разными методами

|

№ блока |

Объём, м3 |

||||||

|

блока |

по разведочным скважинам и геофизическим профилям |

по содержанию гипса в шламе буровзрывных скважин |

Разность объемов |

||||

|

м3 |

% |

м3 |

% |

м3 |

% |

||

|

1 |

115477 |

68825 |

59,6 |

56825 |

49,2 |

– 12001 |

– 10,4 |

|

2 |

163580 |

69928 |

42,7 |

64203 |

39,2 |

– 5725 |

– 3,5 |

|

3 |

37588 |

10962 |

29,2 |

22065 |

58,7 |

11102 |

29,5 |

|

4 |

108860 |

17375 |

16,0 |

54475 |

50,0 |

37099 |

34,1 |

|

5 |

136993 |

23466 |

17,1 |

38555 |

28,1 |

15088 |

11,0 |

|

6 |

36241 |

6770 |

18,7 |

11645 |

32,1 |

4875 |

13,5 |

|

7 |

23598 |

6476 |

27,4 |

12405 |

52,6 |

5928 |

25,1 |

|

8 |

29049 |

16691 |

57,5 |

11734 |

40,4 |

– 4957 |

– 17,1 |

|

9 |

33496 |

21405 |

63,9 |

15222 |

45,4 |

– 6183 |

– 18,5 |

|

10 |

30780 |

15109 |

49,1 |

14233 |

46,2 |

– 876 |

– 2,8 |

|

11 |

77795 |

24577 |

31,6 |

36103 |

46,4 |

11525 |

14,8 |

|

12 |

78357 |

41780 |

53,3 |

54769 |

69,9 |

12988 |

16,6 |

|

13 |

70089 |

19158 |

27,3 |

44739 |

63,8 |

25580 |

36,5 |

|

14 |

37916 |

11014 |

29,0 |

15687 |

41,4 |

4672 |

12,3 |

|

15 |

32115 |

16568 |

51,6 |

14533 |

45,3 |

– 2036 |

– 6,3 |

|

16 |

64885 |

29210 |

45,0 |

33212 |

51,2 |

4001 |

6,2 |

|

17 |

91874 |

31482 |

34,3 |

69615 |

75,8 |

38133 |

41,5 |

|

18 |

192598 |

124002 |

64,4 |

144466 |

75,0 |

20463 |

10,6 |

|

19 |

63323 |

44442 |

70,2 |

27931 |

44,1 |

– 16512 |

– 26,1 |

|

20 |

132986 |

98262 |

73,9 |

76431 |

57,5 |

– 21831 |

– 16,4 |

|

21 |

56852 |

38181 |

67,2 |

35304 |

62,1 |

– 2877 |

– 5,1 |

|

22 |

103581 |

63734 |

61,5 |

62088 |

59,9 |

– 1647 |

– 1,6 |

|

23 |

56989 |

28819 |

50,6 |

28195 |

49,5 |

– 625 |

– 1,1 |

|

24 |

104894 |

67778 |

64,6 |

50770 |

48,4 |

– 17008 |

– 16,2 |

|

25 |

85088 |

27191 |

32,0 |

39367 |

46,3 |

12176 |

14,3 |

|

26 |

131202 |

48620 |

37,1 |

73551 |

56,1 |

24930 |

19,0 |

|

27 |

73324 |

25931 |

35,4 |

54034 |

73,7 |

28103 |

38,3 |

|

28 |

60164 |

34139 |

56,7 |

30279 |

50,3 |

– 3861 |

– 6,4 |

|

29 |

17840 |

9778 |

54,8 |

7543 |

42,3 |

– 2235 |

– 12,5 |

|

30 |

47664 |

24100 |

50,6 |

30243 |

63,5 |

6144 |

12,9 |

|

31 |

26759 |

17537 |

65,5 |

13715 |

51,3 |

– 3822 |

– 14,3 |

|

32 |

97990 |

24294 |

24,8 |

38611 |

39,4 |

14317 |

14,6 |

|

Сумма |

2419947 |

1107604 |

45,8 |

1282547 |

53,0 |

174929 |

7,2 |

В целом по всем блокам объем гипса увеличился с 45,8 до 53,0%. В блоках, где объем гипса уменьшился, максимальное снижение составило 26,1%, минимальное – 1,1% при среднем 10,6%. В блоках, где наблюдается рост объема гипса, максимальное увеличение равно 41,5%, минимальное – 6,2%, среднее – 20,6 %. По всем блокам объем гипса увеличился на 7,2%.

Рис. 5. Площади, выделенные на опорных геологических разрезах: а – общая площадь блока; б – площадь гипсовой толщи по кровле гипса, отстроенной по разведочным скважинам и геофизическим профилям; в – площадь гипсовой толщи по кровле гипса, отстроенной по методу построения гипсометрических планов, основанному на определении содержания CaSO 4 ×2H 2 О в шламе буровзрывных скважин

Главной причиной уменьшения / увеличения объемов гипса в блоках является карст. На уменьшение объемов карстовые процессы оказывают влияние следующим образом. При геологоразведочных работах разведочные скважины не вскрыли никаких карсто- вых форм, поэтому на опорном геологическом разрезе они также отсутствуют, кровля гипса отстроена по классической схеме. При бурении под взрыв выяснилось, что в шламе некоторых скважин отсутствует гипс, что говорит о наличии погребенной карстовой воронки. При нанесении кровли гипсовой толщи, построенной по данным опробования шлама, на разрез выясняется, что на некоторых участках блока гипс полностью отсутствует, что и обуславливает уменьшение его объема.

Увеличение объемов гипса в блоках происходит вследствие неподтвердившихся размеров погребенных карстовых воронок в кровле гипса, выявленных при геологоразведочных работах. Как правило, на опорных разрезах, построенных по данным бурения разведочных скважин, погребенные воронки в кровле гипса имеют весьма значительные размеры в поперечнике. Однако по факту это совсем не так. Зачастую погребенные воронки, вскрытые разведочными скважинами, являются вертикальными карстовыми каналами, имеющими весьма небольшие размеры в диаметре. Поэтому при наложении кровли гипса, построенной по данным опробования шлама буровзрывных скважин, на воронку размер поперечника последней значительно уменьшается, что в свою очередь приводит к увеличению объемов гипса (рис. 5).

Результаты изменения объемов гипса в блоках (табл. 3) были подвергнуты статистической обработке, при которой была определена верхняя граница доверительного интервала, составившая 22,3%. За пределами этой границы оказались 7 значений из 32 (22%). Таким образом, можно сделать вывод, что результаты сравнительного анализа удовлетворительны, и метод построения гипсометрических планов кровли гипса по данным опробования шлама буровзрывных скважин может применяться не только на Соколино-Саркаевском месторождении, но на всех месторождениях строительного гипса со сходным геологическим строением и его особенностями, связанными с карстовыми явлениями и процессами.

Выводы

Данных опережающей эксплуатационной разведки недостаточно, чтобы оценить геологическое строение толщи полезного ископаемого в пределах взрывных блоков, ограниченных малыми площадями.

Шлам буровзрывных скважин и промеры глубин скважин являются единственным фактическим материалом, имеющимся в распоряжении геолога после окончания бурения взрывных блоков.

Суть метода построения гипсометрических планов кровли гипса в границах взрывного блока заключается в опробовании шлама каждой буровзрывной скважины и определении в отобранных пробах содержания CaSO 4 ×2H 2 О с последующим вычислением отметок кровли гипса в каждой буровзрывной скважине.

Сравнительный анализ показал, что за пределами верхней границы доверительного интервала оказалось 22% определений объемов гипса методом разрезов, что говорит о целесообразности использования предложенного метода.

Сравнительный анализ показал, что основным фактором, оказывающим влияние на изменение объемов гипса, является карст, а именно изменение поперечных размеров погребенных карстовых воронок.

Метод построения гипсометрических планов кровли гипса по данным опробования шлама буровзрывных скважин может применяться не только на Соколино-Сарка-евском месторождении, но на всех месторождениях строительного гипса со сходным геологическим строением и его особенностями, связанными с карстовыми явлениями и процессами.

Список литературы Метод построения гипсометрических планов кровли гипса в пределах взрывных блоков

- Букринский В.А. Геометрия недр: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГГУ, 2002. 549 с.

- Ермолов В.А. Геология: учебник для вузов: в 2 ч. Ч. II: Разведка и геолого-промышленная оценка месторождений полезных ископаемых. М.: Изд-во МГГУ, 2005. 392 с.

- Панфилов А.Л., Рогова Т.Б., Шаклеин С.В. Проектирование сети скважин эксплуатационной разведки вновь осваиваемых месторождений (на примере Новомосковского месторождения гипса) // Недропользование - XXI век. 2016. №1(58). С. 30-35.

- Трофимов А.А. Основы маркшейдерского дела и геометризации недр. М.: Изд-во "Недра", 1970. 364 с.

- Худеньких К.О., Безматерных С.В. Локализация линз ангидрита в промышленной толще гипса Соколино-Саркаевского месторождения // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. науч. ст. / под общ. ред. Р.Г. Ибламинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. Вып. 1(38). С. 99-102.