Метод расщепления в древнейших пластинчатых индустриях верхнего палеолита Сибири: между теорией и экспериментом

Автор: Белоусова Н.Е., Михиенко В.А., Родионов А.М., Селецкий М.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено древнейшим формам пластинчатого производства в начальном верхнем палеолите Алтая. В период ок. 47–40 тыс. л. н. (некал.) на фоне широкой доступности высококачественного каменного сырья традиции производства и использования крупных пластинчатых заготовок здесь достигли пика развития, сохранив характерные приметы эпохи. Предметом изучения выступил метод расщепления. Цель работы – экспериментальная апробация на алтайском сырье методов расщепления, теоретически реконструированных для пластинчатых индустрий начального верхнего палеолита региона. Для этого на основе обобщения опубликованных данных была сформулирована теоретическая база эксперимента и проведено экспериментальное моделирование одной из ключевых производственных стратегий с использованием минеральных и органических отбойников. Результаты работы впервые подтвердили ключевые положения теоретической модели производства пластин в начальном верхнем палеолите Алтая, доказав ее техническую осуществимость и эффективность. Были уточнены отдельные аспекты практической реализации реконструированной технологии и сформулированы новые подходы к интерпретации следов моделируемых приемов в археологическом материале.

Алтай, начальный верхний палеолит, пластинчатое расщепление, метод расщепления, способы управления скалыванием, экспериментальное моделирование, каменное сырье, техника скола

Короткий адрес: https://sciup.org/147251704

IDR: 147251704 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-7-31-49

Текст научной статьи Метод расщепления в древнейших пластинчатых индустриях верхнего палеолита Сибири: между теорией и экспериментом

Настоящее исследование посвящено древнейшим формам пластинчатого производства в верхнем палеолите Сибири, а именно технологиям начального верхнего палеолита (далее – НВП) Алтая. Здесь в период 47–40 тыс. некал. л. н. [Rybin et al., 2023], на фоне широкой доступности высококачественного каменного сырья, традиции производства крупных пластинчатых заготовок достигли пика развития, сохранив характерные черты эпохи. Пластина стала универсальной основой для орудий и ключевым элементом стратегий жизнеобеспечения. Яркие пластинчатые индустрии региона привлекли внимание ученых после открытия и ис- следования стоянки Кара-Бом в Центральном Алтае (1980–1991 гг.) и с тех пор прочно вошли в дискуссию о становлении культуры древнейших верхнепалеолитических сообществ Евразии в рамках перехода от среднего к верхнему палеолиту и формирования обширной культурной общности НВП [Деревянко и др., 2000; Zwyns, 2012; Белоусова, 2018; Рыбин, 2020; Rybin et al., 2023]. К ключевым пластинчатым комплексам НВП Алтая сегодня относят репрезентативные индустрии стоянок Кара-Бом (раскоп 4, 1992–1993 гг.), Усть-Каракол-1 (раскоп 1, 1986 г.) и Кара-Тенеш (раскоп 1980, 1976–1979 гг., «нижний горизонт»), демонстрирующие дискретность накопления культурных остатков. Их изучение позволило раскрыть сущность и роль пластинчатого производства в хозяйственной деятельности и культурном пространстве НВП, а также реконструировать сырьевые стратегии, операционные последовательности, специфические приемы изготовления и использования пластин и др. [Славинский, 2007; 2021; Славинский, Рыбин, 2015; Славинский и др., 2017, Белоусова, 2018; Белоусова и др., 2019; 2022; Рыбин, 2020; Вишневский и др., 2024].

Современные исследования технологий пластинчатого производства в индустриях НВП Алтая достигли высокой степени детализации, однако ряд ключевых вопросов остается дискуссионным и требует дальнейшего изучения. Одним из таких обсуждаемых аспектов является метод расщепления, объединяющий концептуально связанные, но разнообразные подходы к организации и управлению скалыванием. Он воплощен в схемах организации и последовательности скалывания (продольное / бипродольное скалывание, объемное / необъемное расщепление и др.), способах подготовки зоны расщепления (далее – ЗР) (прямое / обратное редуцирование, пикетаж, пришлифовка и др.), а также в техниках передачи импульса (прямой удар минеральным / органическим отбойником, опосредованный удар, отжим и др.). Метод расщепления в своей многогранности неоднократно становился центральной темой при анализе и культурно-хронологическом ранжировании палеолитических индустрий Алтая, при этом особое внимание уделялось дифференцированному учету его конкретных проявлений. Исследователи, поддерживающие идею пролонгации среднепалеолитических технологий в верхний палеолит, указывают на «реминисценции среднего палеолита» в организации пластинчатого производства НВП [Рыбин, 2001; Rybin, Khatsenovich, 2020; Харевич и др., 2021]. К ним относят фасетирование площадок, обратное редуцирование («фасетаж кромки»), крупные размеры площадок, «некраевое» скалывание, производство «остроконечных пластин» на основе леваллуазского метода. При обсуждении инноваций НВП в качестве стадиальных маркеров рассматриваются оформление ЗР прямым редуцированием [Рыбин, 2001] и пикетажем [Славинский и др., 2017], использование рогового инструмента [Белоусова и др., 2022], особая организация фронта [Белоусова, 2018]. При этом отмечается, что морфология пластин НВП не соответствует универсальным представлениям о верхнепалеолитической технике скола.

Проблема определения такой важной составляющей метода расщепления, как тип инструмента, до сих пор решалась для индустрий Алтая на основе косвенных данных. Ориентируясь на существующий опыт экспериментального расщепления, исследователи предполагали применение для пластин НВП преимущественно мягкого минерального отбойника [Славинский, 2007; Zwyns, 2012]. Прямые свидетельства в виде орудий для передачи импульса в НВП Алтая крайне редки – единичные минеральные экземпляры обнаружены лишь в горизонте ВП2 Кара-Бома [Белоусова, 2018] и остаются функционально неисследованными. Более подробно изучены вспомогательные инструменты для подправки ЗР нуклеусов пикетажем: в этой роли использовались нуклеусы и технические сколы с нейтральной твердостью [Славинский и др., 2017; Белоусова и др., 2023б]. Существенный вклад в реконструкцию инструментария НВП внесли комплексные исследования тонких листовидных бифасов этой культуры [Белоусова и др., 2022]: эксперименты показали, что вторичное утончение таких орудий производилось с помощью мягкого органического отбойника. Вопрос о применении рога или другого инструмента при скалывании пластин остается открытым из-за отсутствия экспериментов, учитывающих специфику алтайских пород (вязкость / хрупкость, эластичность, твердость и т. д.), а также их богатое разнообразие. Использование посредника при расщеплении почти не обсуждалось, однако возможность этого не исключается, учитывая высокий процент пластин без подправок (от 30 до 50 % в каждой размерной группе горизонта ВП2 Кара-Бома) [Белоусова, 2018].

Цель настоящего исследования состояла в экспериментальной апробации на алтайском сырье методов расщепления, теоретически реконструируемых для пластинчатых индустрий НВП Алтая. Для этого были поставлены задачи: разработать теоретическую базу эксперимента на основе ревизии и обобщения опубликованных данных; апробировать предполагаемые методы расщепления путем предметного экспериментального моделирования; провести сравнительный анализ полученных результатов и существующих реконструкций. Географически исследование ограничено Северо-Западным и Центральным Алтаем, где сосредоточены ключевые памятники, и фокусируется на ранних технологических традициях НВП, датируемых 47–40 тыс. некал. л. н.

Материалы и методы

Для достижения цели исследования применялся метод археологического эксперимента, основанный на контролируемом наблюдении естественных явлений. Ход эксперимента описывался и анализировался с применением подходов и терминологии технологического метода [Гиря, 1997; Нехорошев 1999]. Получаемые эталоны анализировались по алгоритмам атрибутивного подхода. Метрика сколов рассчитывалась в программе PAST, гистограммы с группировкой формировались в Microsoft Excel. Эксперимент документировался поэтапно: фиксировались фото-, 3D- (сканеры RangeVision Spectrum и RangeVision Pro 5m) и видеоданные; продукты расщепления были апплицированы в виде ремонтажа. Обработка трехмерных моделей, визуализация поверхностей артефактов, построение карты кривизны сетки выполнялись в программах RangeVision ScanMerge, Geomagic Wrap, Geomagic Desing X, KeyShot 12 (trial версии), что позволяло формализовать и объективировать описание признаков и различий.

Теоретические реконструкции. Теоретической основой эксперимента послужили систематизация и критическое обобщение опубликованных данных по древнейшему пластинчатому производству НВП Алтая; опорными выступили материалы комплексов, демонстрирующих дискретное накопление культурных остатков. Согласно современным представлениям, общность производственных стратегий обитателей долин Алтая (рр. Ануй, Урсул, Катунь и др.) в НВП базировалась на устойчивых культурных и поведенческих стереотипах. Эти стереотипы подразумевали производство крупных пластинчатых заготовок и обитание в зоне доступа к высококачественному сырью с крупными отдельностями [Белоусова, 2018], что соответствовало тенденциям в Северном Казахстане, Монголии и Забайкалье [Рыбин и др., 2018]. Особенности расщепления определялись адаптацией техник к параметрам местного разнообразного некремневого сырья (например, брусковидные туфы Урсула, округлые песчаники и роговики Ануя, Малого Яломана) [Белоусова, 2018; Белоусова и др., 2022; Вишневский и др., 2024]. Адаптивный подход, подкрепленный практикой импорта сырья («короткого» / «длинного»), позволял в разных условиях получать пластины необходимых, порой уникальных размеров (до 350 мм). Производство таких заготовок отличалось высокой эффективностью: снижало трудозатраты, экономило сырье и давало качественный продукт. Длинные массивные пластины служили предметом обмена, фрагментировались и использовались многофункционально. Производство крупных и мелких заготовок часто было стадиальным в рамках утилизации одной отдельности (крупная пластина – основа для мелких); в НВП индустриях региона эти типы разграничивают по ширине 15–20 мм.

Технологический анализ наиболее репрезентативного комплекса ВП2 Кара-Бома (раскоп 4) показал, что основой пластинчатого производства служили крупные отдельности длиной до 500 мм и, вероятно, более [Белоусова и др., 2019]. Принципиальная схема, выстроен- ная на основе ремонтажа, сырьевых групп и технологического анализа дискретных комплексов, демонстрирует трансформацию исходных блоков – от торцовых или трехгранных призматических преформ до широкофронтальных подцилиндрических, цилиндрических или комбинаторных нуклеусов [Белоусова, 2018; Белоусова и др., 2019]. Схожие выводы были сделаны на основе исследования расширенной серии ремонтажа [Славинский, 2021]. Проявления леваллуазской техники в пластинчатом производстве НВП Алтая, как и в индустриях Восточного Казахстана (Ушбулак) [Kharevich et al., 2022], не зафиксированы: их нет в опорном комплексе НВП стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1) [Славинский, 2007], также они отсутствуют в индустрии горизонта ВП2 Кара-Бома, о чем свидетельствуют исследования на базе ремонтажа и метода сырьевых единиц [Белоусова и др., 2019, Славинский, 2021]. Единственная дискуссионная склейка, которую иногда относят к леваллуазским [Rybin, Khatsenovich, 2020], по мнению автора этого ремонтажа, отражает трансформацию сработанной комбинаторной формы и разворот скалывания на широкую плоскость [Белоусова, 2018]. Нуклеусы Кара-Тенеша, относимые к «микролеваллуа» или «черепаховидным» леваллуаз-ским формам [Деревянко и др., 1999; Славинский, Рыбин, 2015], скорее всего, представляют собой позднюю примесь [Белоусова и др., 2023а].

На стоянке Кара-Бом (горизонт ВП2) пластины скалывались преимущественно в бипро-дольной технике (100 % нуклеусов, 60 % огранок пластин), ситуативно – в продольной. Организация расщепления опиралась на фиксированный контрфронт (естественное или вторичное ребро), сохранявшийся до конца, что обусловливало обычно незамкнутую дугу скалывания [Белоусова и др., 2019]. Ключевую роль в организации и корректировке фронта играли реберчатая и полуреберчатая подправки – их следы заметны на латералях нуклеусов, контрфронте и фронте; также отмечена инициальная реберчатая обработка. Подправка ударных площадок сопровождала процесс редукции нуклеуса, формируя угол между плоскостью площадки и фронтом около 70–80°. Сработанные комбинаторные формы могли сохранять более острый угол, подпризматические – до 90° и более. Продуктом производства были пластины шириной до 75 мм: более узкие (20–45 мм) служили заготовками орудий (остриев с подтеской основания и скошенных, концевых скребков, ретушированных пластин, скребел, тронкированно-фасетированных изделий), широкие (40–65 мм) – основой нуклеусов для получения мелких пластинчатых сколов.

Объективные данные для моделирования способов подготовки ЗР получены при анализе сколов со стоянок Кара-Бом (раскоп 4), Усть-Каракол-1 (раскоп 1) и Кара-Тенеш, где выявлены сходные приемы [Славинский, 2007; Славинский, Рыбин, 2015; Белоусова, 2018]. Показательны данные по индустрии сколов горизонта ВП2 ( n = 271); подправка либо отсутствовала (38 %), либо подразумевала три приема и их комбинации: прямое (21 %) и обратное (21 %) редуцирование, пикетаж (14 %), комбинирование (6 %) [Белоусова, 2018]. Рельеф остаточных ударных площадок чаще всего прямой или слабовыпуклый (79 %), реже выпуклый (8 %) или двугранный (13 %); форма обычно треугольная (36 %), трапециевидная (27 %) или линзовидная (23 %); ширина ~ 20–40 мм, глубина ~ 2–12 мм; форма проксимальной части в основном трапециевидная (76 %) или подпрямоугольная (18 %). Объективных данных о типе инструмента для снятия заготовок нет; как отмечалось выше, предполагается мягкий минеральный отбойник или органический из рога.

Экспериментальное моделирование. Экспериментальные исследования реализовывались в рамках стратегии, максимально приближенной к локальным условиям сообществ НВП и реконструируемому широкому технологическому контексту производства пластин. Сырье отбиралось в Еловской котловине в долине Урсула из-за близости к опорному объекту Кара-Бом и доступности качественного вулканического материала в речном аллювии; местные туфы, импортируемые на этапе НВП в разные долины Алтая, являлись универсальным материалом. Необходимость апробации разных методов расщепления в условиях неравномерного качества отдельностей обусловила отбор для моделирования одной экстремально крупной отдельности туфа высокого качества. Моделируемая последовательность была направлена на производство серии максимально регулярных пластинчатых сколов – потенциальных основ нуклеусов и орудий. Набор технических приемов и последовательность операций ограничивались реконструкциями для древнейших пластинчатых индустрий Алтая. В качестве базового сценария была выбрана редукция торцовой отдельности (рис. 1, 1) с поддержанием двух противолежащих ударных площадок и регулярной комбинированной подправкой ЗР как наиболее эффективной [Славинский и др., 2017]. Способ удержания, инструмент, характер подправки ЗР и организации фронта подбирались ситуативно исходя из прогнозируемой эффективности в достижении поставленной цели.

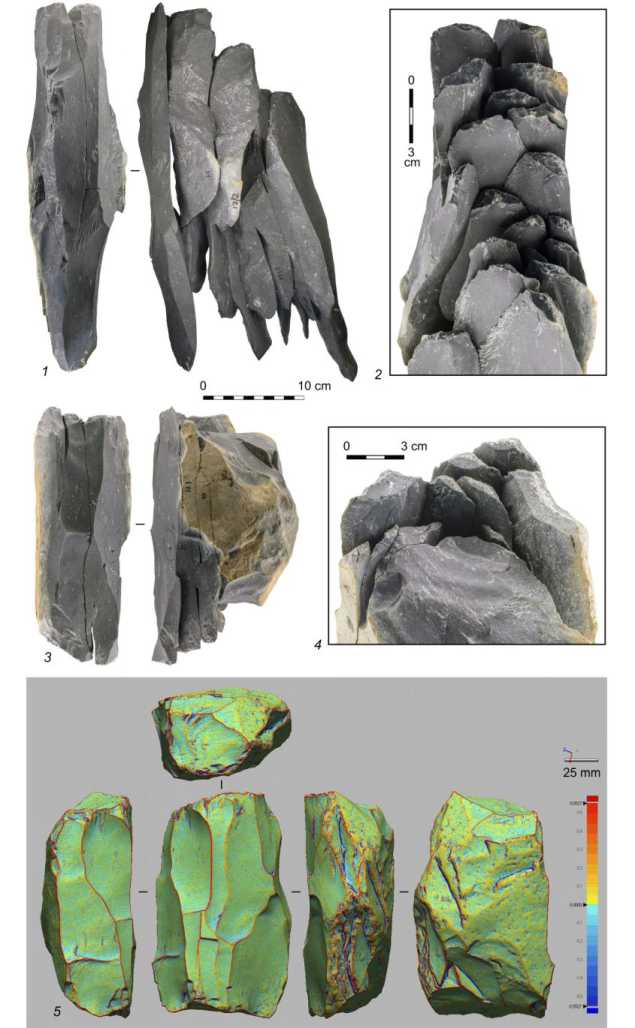

Рис. 1. Экспериментальное моделирование производства пластин:

1 – преформа нуклеуса; 2 – нуклеус на средней стадии расщепления; 3 – способ удержания нуклеуса на полу; 4 – реализация инициальной реберчатой пластины; 5 – способ удержания нуклеуса на бедре; 6 – переоформление площадки нуклеуса; 7 – обратное редуцирование ЗР; 8 – пикетаж ЗР

Fig. 1 . Experimental modeling of large blade production:

1 – core preform; 2 – core at the intermediate stage of reduction; 3 – core holding technique on the floor; 4 – result of flaking the initial crested blade; 5 – core holding technique against the thigh; 6 – restructuring the core striking platform;

7 – reverse reduction of the core fracture zone; 8 – pecking treatment of the core fracture zone

В ходе эксперимента поэтапно применялись два метода расщепления: при прочих равных условиях для снятия заготовок использовались разные отбойники – из минерального материала и рога лося (рис. 2, 1 , 7 ). Основные и вспомогательные минеральные отбойники (МО) подбирались на основе предварительного анализа инструментов Кара-Бома; окатанные гальки тонкозернистых осадочных и среднезернистых магматических пород (преобладают минералы твердостью 5,5–7 по шкале Мооса), часть – с выветрелой поверхностью (см. таблицу). Все орудия предварительно апробировались в аналогичных операциях для оценки их качественных характеристик (твердости / мягкости); это снижало время адаптации и повышало продуктивность.

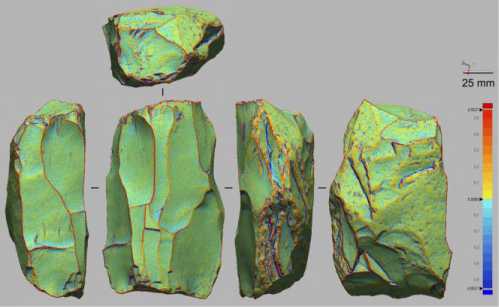

Рис. 2. Инструменты для основных и вспомогательных операций:

1 – органический отбойник для пластин (№ 7); 2 , 8 – твердые МО для и подправок (№ 3) и первичной оббивки (№ Ч3); 3 – 6 – мягкие и твердые МО для подправки ЗР;

7 – мягкий МО для пластин (№ 22); 9 – 3D-модель орудия для пикетажа ЗР и зоны износа на нем ( А , В )

Fig. 2. Tools for primary and secondary experimental operations:

1 – organic hammer for blade detachment (no. 7); 2 , 8 – hard hammerstone for platform and front correction (no. 3), primary knapping (no. Ch3); 3–6 – soft and hard hammerstones for reduction fracture zone; 7 – soft hammerstone for blade knapping (no. 22); 9 – 3D model of the tool for pecking and zones of use-wear ( A , B )

Инструменты, задействованные в экспериментальном расщеплении Instruments involved in experimental knapping

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Тип инструмента |

Материал |

Форма |

Относительная твердость |

Вес, г |

|

1 |

Ч3 |

Отбойник минеральный, вспомогательный |

Долерит, магматическая порода основного состава, галька |

Овальная, уплощенная |

Твердый |

2 191 |

|

2 |

22 |

Отбойник минеральный, основной |

Долерит гидротермально измененный с выветрелой поверхностью, галька |

Подтреугольная, уплощенная |

Мягкий |

2 128 |

|

3 |

3 |

Отбойник минеральный, вспомогательный |

Гранит, галька |

Яйцевидная |

Твердый |

876 |

|

4 |

УК3 |

Отбойник минеральный, вспомогательный |

Долерит гидротермально измененный с выветрелой поверхностью, галька |

Подокруглая |

Мягкий |

482 |

|

5 |

УК4 |

Отбойник минеральный, вспомогательный |

Песчаник разнозернистый, с выветрелой поверхностью, галька |

Подовальная, уплощенная |

Мягкий |

296 |

|

6 |

УК5 |

Отбойник минеральный, вспомогательный |

Долерит гидротермально измененный с выветрелой поверхностью, галька |

Овальная, уплощенная |

Мягкий |

113 |

|

7 |

Ч8 |

Отбойник минеральный, вспомогательный |

Кварц, галька |

Овальная, уплощенная |

Твердый |

345 |

|

8 |

КБ11\1 |

Инструмент для пикетажа |

Туф, массивный первичный скол |

Подтреугольная |

Нейтральный |

200 |

|

9 |

КБ14 |

Инструмент для пикетажа |

Туф, остаточный нуклеус |

Подпрямоугольная |

Нейтральный |

313 |

|

10 |

7 |

Отбойник роговой, основной |

Рог лося |

Удлиненная подпрямоугольная |

Мягкий |

627 |

Основой расщепления послужила крупная (560 х 360 х 15 мм) трапециевидная уплощенная галька из высококачественного вулканического туфа (твердость 6,5–7 по Моосу) (см. рис. 1, 1 ). Длинное прямое основание отдельности без дополнительного оформления выполняло роль основной ударной площадки (УП1), вдоль зауженного бокового края двусторонними снятиями было сформировано ребро для инициации торцового скалывания. Первичная организация расщепления (главным образом снятие декортикационных сколов по линии ребра) проводилась одним мастером прямым ударом твердым минеральным отбойником № Ч3 (2 191 г) при горизонтальном положении заготовки на полу (рис. 2, 8 ). Угол между естественной УП1 и инициальным ребром (~ 65-70°) позволил избежать существенного переоформления основной площадки почти на всем протяжении ее использования.

На первом этапе расщепления (заготовки № 1-39) использовалась техника прямого удара мягким минеральным отбойником (галька долерита с выветрелой поверхностью миндалевидной формы, № 22, 2 128 г) (рис. 2, 7 ). Из-за размеров и веса отдельность устанавливалась вертикально на пол с опорой на доску: один мастер фиксировал ее между колен с упором в контрфронт, другой - выполнял подправки и снятие заготовок (рис. 1, 3 ). В этом положении были сняты сколы № 1-31. ЗР регулярно подготавливалась комбинированным способом вспомогательными инструментами (рис. 1, 7 , 8 ; 2, 2-6 , 9 ; см. таблицу): с разной интенсивностью производились коррекция дуги и подправка ЗР сколами прямого / обратного редуцирования (отбойники № УК4, Ч8, 3, УК5), а также пикетаж (№ КБ14, КБ11/1). Угол скалывания компенсировался углом нанесения удара, который подбирался ситуативно в зависимости от формы фронта - в основном наносились удары под острым углом.

Первый цикл расщепления (сколы № 1-8, УП1) начался со снятия реберчатой пластины (299,7 х 44,5 х 21,1 мм) (рис. 1, 4 ) и был направлен на создание оптимальной организации фронта. Выполнялись формирующие крупные краевые снятия и мелкие пластинчатые, оформлялась вторая вспомогательная ударная площадка (УП2) (рис. 1, 6 ). Частичная ребер-чатая и полуреберчатая центральная или краевая подправка фронта (отбойники № 3, Ч8, УК5) повторялась при необходимости удаления избыточного объема или заломов на фронте. Второй цикл (сколы № 9-30, УП1, эпизодически - УП2) также был инициирован снятием реберчатой пластины - с плоскости УП2, за чем последовало серийное продольное скалывание (рис. 3, 1 , 2 ). С третьего цикла (сколы № 31-48, УП1 и УП2) масса и объем расщепляемого субстрата позволили выполнять подправки и снимать заготовки на руках при опоре на бедро (рис. 1, 2 , 5 ). Был реализован переход к ситуативному и практически равноправному использованию двух ударных площадок, что усиленно редуцировало их размер и длину нуклеуса. Начиная со скола № 40 и до окончания расщепления основным инструментом стал массивный органический отбойник из рога лося (№ 7, 627 г) (рис. 3, 3 , 4 ); к нему перешли в момент, когда он теоретически стал способен пробивать фронт по всей длине (~ 250 мм). В рамках цикла практически до конца расщепления сохранялась подцилиндрическая форма нуклеуса. Завершающий четвертый цикл (сколы № 49-56) сопровождался значительным переоформлением площадок, после снятия серии сколов произошел разворот на широкую боковую плоскость. Расщепление остановили из-за образования ступенчатости на фронте и сложностей в управлении площадками: получать массивные стандартизированные заготовки стало невозможно. Остаточная форма в результате приобрела типичную комбинаторную бипродоль-ную морфологию (рис. 4) - с негативами на торце и широкой поверхности латерали.

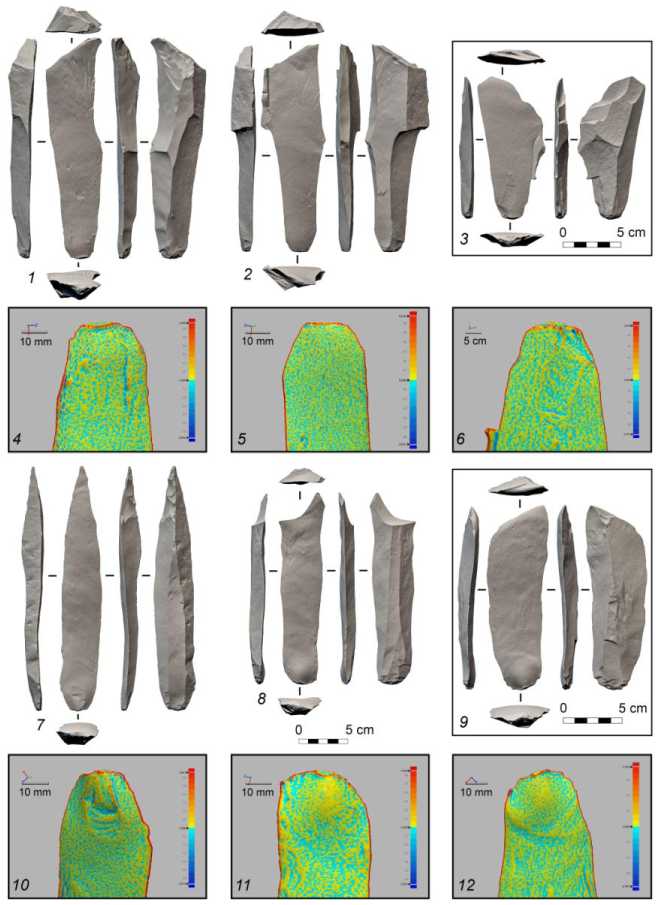

Коллекция целевых сколов включила 56 пластин: минеральным отбойником сняты 37 экз. (рис. 5, 1-6), роговым - 19 (рис. 5, 7-12). По формальным критериям 75 % эталонов могут быть отнесены к группе технических: инициальные реберчатые (3,6 %), вторичные реберча-тые (3,6 %), естественно-краевые (32,1 %), естественно-краевые сколы со следами латеральной поперечной подправки (10,7 %), пластины со следами поперечной латеральной подправки (25,0 %). Часть эталонов не несет технической информации, однако была снята с целью удаления заломов и др. В ряде случаев скалывающая развивалась с отклонением от прогнозируемого сценария (17,8 %): пластины сошли слишком короткими / широкими, фрагменти- рованными, двойными, формирующими залом на фронте и др. Петлевидные окончания характерны для 57,1 % сколов, преимущественно при использовании минерального отбойника (25 экз., 67,6 %) по сравнению с роговым (7 экз., 41,2 %). Корка на дорсале отсутствует у 51,8 % сколов.

Рис. 3. Результаты эксперимента: виды в фас и профиль ( 1 ), вид сверху ( 2 ) на ремонтаж пластин, полученных минеральным отбойником; виды в фас и профиль ( 3 ), вид сверху ( 4 ) на ремонтаж пластин, произведенных рогом

Fig. 3 . Results of experiment: frontal and profile views ( 1 ), top view ( 2 ) of retouch on blades produced with hammerstone during initial reduction; frontal and profile views ( 3 ), top view ( 4 ) of refitting on blades produced with antler hammer

Рис. 4 . 3D-модель нуклеуса, полученного по завершении эксперимента Fig. 4 . 3D model of the core, obtained after experiment completion

Рис. 5 . 3D-модели пластин, полученных роговым ( 1–3 ) и минеральными ( 7–9 ) отбойниками, а также проксимальные зоны этих пластин ( 4–6 , 10–12 ), представленные с помощью карты кривизны сетки Fig. 5 . 3D models of blades produced during the experiment using antler ( 1–3 ) and stone ( 7–9 ) hammers, and with proximal zones of their ventral surfaces ( 4–6, 10–12 ) visualized using mesh curvature mapping

Форма экспериментальных сколов ( n = 56) варьирует от подпрямоугольной (53,6 %) и листовидной (35,7 %) до подтрапециевидной (10,7 %). Проксимальные зоны ( n = 52): подтрапециевидные (58,9 %), подпрямоугольные (23,2 %) или подовальные (10,7 %). Боковой профиль ( n = 56): прямой (46,4 %), закрученный (35,7 %), общий слабоизогнутый (8,9 %), медиально - изогнутый (5,4 %), проксимально-изогнутый (1,8 %). Поперечное сечение ( n = 56): подтрапециевидное (48,2 %), латерально-крутое (39,3 %) или треугольное (12,5 %). Следы параллельных бипродольных снятий фиксируются на 35,7 % сколов, параллельных встречных - на 62,5 %. Размеры пластин: длина от 47,1 до 299,7 мм (медианное значение (далее - МЗ) = 156,4), ширина от 17,2 до 84,8 мм (МЗ = 44,4), толщина от 3,6 до 40,9 мм (МЗ = 16,1). Индекс уплощенности ( n = 49) - 1,5-8,8 (МЗ = 2,8), удлиненности ( n = 52) - 1,46,7 (МЗ = 3,4).

Форма ударных площадок эталонов ( n = 46): линзовидная (53,6 %), подтреугольная (10,7 %), сегментовидная (9,0 %), дугообразная (5,4 %), подтрапециевидная (3,6 %). Рельеф площадок ( n = 46): слабовыпуклый (32,1 %), прямой (32,1 %), слабовогнутый (19,6 %). Размеры площадок (мм): ширина ( n = 49) 8,3-53,6 (МЗ = 18,1), глубина ( n = 52) 2,9-21,7 (МЗ = 6,9). Уплощенность ( n = 49) - 1,5-5,2 (МЗ = 2,6). Угол скалывания: 70-85° (роговой отбойник) или 75-85° (минеральный). Следы подправки ЗР ( n = 49): комбинированная (прямое, обратное редуцирование и пикетаж) - 19,6 %; прямое редуцирование и пикетаж -55,4 %; только прямое - 5,4 %; прямое и обратное - 3,5 %; только обратное - 1,8 %; только пикетаж - 1,8 %.

Результаты исследования

Сопоставление теории и эксперимента подтверждает принципиальное соответствие реконструируемых технологий производства пластин реальным возможностям, которыми обладали носители традиций НВП Алтая. Эксперимент успешно воспроизвел ключевые аспекты теоретической модели. Была подтверждена возможность работать с исключительно крупными отдельностями туфов долины р. Урсул (до 500+ мм); установлено, что реконструируемый метод расщепления с мягким минеральным отбойником был адаптирован к сырью и экстремальным размерам отдельностей. Свою эффективность показало также сочетание комплекса базовых приемов с органическим отбойником из рога; при весе инструмента ~ 630 г было доступно скалывание заготовок до ~ 250 мм в длину (возможности, вероятно, расширялись с увеличением веса отбойника). Впервые на основе эксперимента был детализирован эффективный способ фиксации крупных преформ: вертикальное удержание на поверхности между колен второго участника (альтернативные методы - фиксация в грунте или деревьях). Переход к расщеплению на бедре стал возможен после редукции отдельности до подцилиндрической формы среднего размера ~ 200 х 300 х 15 0 мм. Смена положения, вероятно, маркирует предел между транспортируемыми и слишком тяжелыми для переноса блоками. Удаленность источников качественного сырья требовала начальной обработки отдельностей (подготовка преформ, первые циклы) у мест добычи, что подтверждается качественным составом индустрий Кара-Бома и Кара-Тенеша [Белоусова, 2018; Деревянко и др., 1999]; а также данными с Усть-Каракола-1 [Славинский, 2007], несмотря на расположение стоянки на стрелке двух рек с галечными косами. Запрос на качественное сырье в НВП, видимо, редко удовлетворялся ближайшими источниками и требовал трудозатратного поиска.

Эксперимент подтвердил практическую реализуемость и логичность реконструированных операционных последовательностей и приемов производства пластин НВП Алтая. Постепенное преобразование торцовой преформы, затем торцового нуклеуса в подцилиндрическую и далее комбинаторную форму с незамкнутой дугой скалывания и естественным контрфронтом проявило себя как закономерное. Ситуативное использование ударных площадок и регулярная реберчатая / полуреберчатая подправка обеспечивали поддержание морфологии фронта и коррекцию дефектов. Деление процесса расщепления на циклы в нашем случае от- ражало смысловые этапы, а не круговую цикличность, характерную для леваллуазского метода или утончения листовидных наконечников. Комбинаторная морфология нуклеуса совпадает с широко представленными археологическими примерами НВП [Белоусова, 2018]. При экономии сырья такие формы могли доводиться до «бочонкообразных» цилиндрических, когда подправка площадок и снятие пластин становились невозможными [Деревянко и др., 2003, рис. 153, 2]. Согласно данным эксперимента, вне зависимости от конкретного типа применяемого инструмента по мере редукции крупной отдельности может происходить замена отбойника для снятия заготовок на более соответствующий размеру основы и задачам расщепления. Вероятен переход от минерального к органическому или смена крупного на более мелкий и другие варианты. Кроме того, при таком типе реализуемой операционной последовательности может быть востребована дифференциация инструментов по функции -в нашем случае размер, вес, прочностные характеристики, «мягкость» основного отбойника не подходили для первичной оббивки или, например, коррекции ЗР редуцированием.

Результаты исследования показали, что последовательное сочетание прямого и обратного редуцирования с пикетажем было эффективным, логичным и соответствовало технологической необходимости при корректировке дуги скалывания и тщательной подготовке ЗР на двухплощадочных нуклеусах для крупных массивных пластин. Техническая логика состояла в том, что сколы обратного редуцирования корректировали поверхность ударной площадки, сколы прямого редуцирования удаляли нависающий карниз и отводили дугу скалывания на поверхности фронта, пикетаж же в двух плоскостях мелкими сколами одновременно воспроизводил обе предыдущие операции, при этом отводя карниз и формируя шероховатую сглаженную слабовыпуклую площадку для удара. Как показал эксперимент, при таком комбинировании на эталонах (как и на археологических сколах) следы одного приема (особенно пикетажа) могут доминировать, маскировать другие или отсутствовать; обратное редуцирование может не читаться или имитировать «фасетаж» и т. п. Универсальность комбинирования приемов подтверждается для минерального и органического отбойников (см. рис. 3). В древнейших практиках, безусловно, характер подправки, скорее всего, был вариативным - могли преобладать / присутствовать одна или две из трех подправок, поскольку выбор приемов обусловлен ситуативными параметрами формы ЗР, подправки могли отсутствовать.

При общей технологической канве и отсутствии конкретного целеполагания последовательная редукция одной отдельности дает заготовки разного типа: от длинных массивных призматических до широких уплощенных и укороченных сколов, причем их размеры и пропорции определялись стадией срабатывания нуклеуса, а не типом отбойника. Показатели по экспериментальным пластинам последовательно снижаются от первого цикла (Ц1) к четвертому (Ц4). Длина варьирует ( n = 56) - Ц1: 135,1-299,7 мм (МЗ = 245,9), Ц2: 76,5-266,1 мм (МЗ = 226,8), Ц3: 47,1-279,9 мм (МЗ = 152,1), Ц4: 74,4-145,5 мм (МЗ = 115,1). Ширина - Ц1: 44,5-84,8 мм (МЗ = 53,2), Ц2: 34-62,1 мм (МЗ = 44,1), Ц3: 23,3-83,6 мм (МЗ = 43,7), Ц4: 22,256,6 мм (МЗ=39,5). Толщина - Ц1: 17,3-40,9 мм (МЗ = 28,4), Ц2: 12,6-36 мм (МЗ = 21,4), Ц3: 3,7-36,9 мм (МЗ = 16,6), Ц4: 3,6-15,1 мм (МЗ = 11). Массивность выше в Ц1 (1,7-2,8, МЗ = 2,0), уплощенность нарастает к Ц4 (3-6,2, МЗ = 3,8). Удлиненность снижается с редукцией нуклеуса (МЗ: Ц1 = 3,7, Ц2 = 4,2, Ц3 = 3,4, Ц4 = 2,5). Параметры ударных площадок эталонов коррелируют с размерами сколов: ширина (МЗ: 27,0 ^ 16,5), глубина (12,4 ^ 3,5), массивность (2,3 ^ 2,7) снижаются от Ц1 к Ц4. Со второго цикла возрастает количество сколов с бипродольной огранкой дорсала: 31,8 % (Ц2), 33,3 % (Ц3), 50,0 % (Ц4), что соответствует интенсивности эксплуатации УП2. Доля сколов с естественными участками стабильна: ~ 45 % во всех циклах, как и размеры таких участков на дорсале: до 30-60 % в каждом цикле.

Экспериментальные уплощенные снятия в единичных случаях характеризуются бипро-дольной огранкой дорсала, равномерной сходимостью ребер и широкими площадками, выпуклыми в центральной части и несущими следы обратного редуцирования и / или пикетажа. В палеолите Алтая и Центральной Азии такие сколы [Славинский и др., 2017, рис. 6, 7, 11]

трактуются как «остроконечные пластины», полученные в рамках леваллуазского метода, или же как «псевдолеваллуазские» проявления. Отмечается, что содержание таких заготовок в индустриях НВП составляет около 1—2,5 %, а их наличие связывается с пролонгацией среднепалеолитических леваллуазских подходов в технологические традиции верхнего палеолита [Рыбин, 2020; Rybin, Khatsenovich, 2020; Харевич и др., 2021]. Наши данные по динамике морфометрии скорее подтверждают вторую интерпретацию [Белоусова и др., 2019]: «псевдо-леваллуазские» сколы - побочный продукт базовых верхнепалеолитических стратегий (утилизация уплощенных комбинаторных / подцилиндрических бипродольных форм).

Значимыми аспектами наших исследований выступали характер влияния типа отбойника и каменного сырья на морфологию получаемых заготовок, а также возможности выработки особых критериев дифференциации сколов, полученных мягким минеральным и роговым инструментом. Статистически значимых групп сколов по типу отбойника получено не было (ограниченная выборка, повреждения проксимальных зон). Однако наблюдаются определенные тенденции. Сколы, полученные мягким минеральным инструментом, характеризуются выраженным рельефом ударного бугорка (12 экз., 32,4 %), слабовыраженным и расплывчатым (по 9 экз., по 24,3 %), нивелированным (6 экз., 16,2 %). В группе сколов, снятых рогом, преобладают расплывчатые (7 экз., 41,2 %), слабовыраженные и нивелированные (по 4 экз., по 23,5 %), почти отсутствуют выраженные (1 экз., 5,9 %) (см. рис. 5). Точка удара читается гораздо чаще при минеральном отбойнике (48,6 vs 10,5 %). Радиальные трещины: чаще при минеральном (67,6 vs 58,9 %). Изъянцы: чаще при минеральном (59,5 vs 47,1 %), удлинены при роге. Вентральный карниз: аналогичная частота (~ 85 % в обеих группах). Таким образом, в качестве наиболее показательных критериев для диагностики используемого инструментария можно рассматривать такие параметры, как рельеф остаточного ударного бугорка при условии прямого распространения импульса и беспрепятственного прохождения скалывающей, наличие / отсутствие точки удара и радиальных трещин. Зафиксированные тенденции, согласно нашим ограниченным наблюдениям (например, строго не учтен угол нанесения удара), в целом укладываются в намеченные для других типов сырья; безусловно , остается обширное поле для будущих исследований по данной проблеме.

Заключение

Результаты работы впервые подтвердили ключевые положения теоретической модели производства пластин в НВП Алтая на местном универсальном каменном материале. Эксперимент продемонстрировал техническую осуществимость и эффективность реконструируемых стратегий, приемов подправки и передачи импульса в условиях, максимально приближенных к древним. Продукты экспериментального расщепления хорошо соответствуют археологическим данным. На основе сравнительных исследований были уточнены отдельные аспекты практической реализации реконструированного метода и сформулированы новые подходы к интерпретации следов моделируемых приемов в археологическом материале.

Полученные данные свидетельствуют, что метод расщепления НВП с минеральным или органическим отбойником был адаптирован к алтайскому сырью и экстремальным размерам отдельностей: ключевая проблема заключалась в подборе инструмента с характеристиками, соответствующими параметрам отдельности и требующимся операциям. В настоящий момент наиболее логичным представляется использование носителями традиций НВП в качестве основного - отбойника из минерального сырья, применение рога было возможно; оба подхода нуждаются в подтверждении археологическими данными. В результате исследования были намечены характеристики сколов, потенциально отражающие морфологические отличия, связанные с особенностями инструмента для передачи и распределением импульса на вулканических туфах. Экспериментальная коллекция, расширенная в будущем, может выступать в качестве эталонной сопоставительной базы. Приложение полученных экспериментальных данных к археологическим наблюдениям имеет ряд существенных ограничений и требует методической проработки: археологическая индустрия, набор апплицируемых пластин или пластины сырьевой группы представляют собой разные типы источников, для которых работают особые ограничения на прямые экстраполяции. Одним из сложных вопросов корреляций археологических и экспериментальных данных на сегодняшний день выступает отсутствие работающих инструментов для объективизации результатов сравнений; возможно, здесь сыграют положительную роль методы 3D-моделирования. Также проблемой сравнительных исследований являются полное отсутствие аналитики по археологическому инструментарию эпохи НВП и ряд белых пятен в методике изучения последних. Например, при формировании специфических следов отбойника на сколах большое значение имеет его твердость; данный показатель сейчас в основном определяется как относительная характеристика, в абсолютных же значениях твердость неопределима или часто усреднена в связи с тем, что свойства разных зерен материала галек, его прочностные характеристики и прочие качества серьезно варьируют.

Метод расщепления при производстве пластин в НВП был довольно своеобразен, предполагал использование и комбинирование разных подправок ЗР, каждая из которых являлась органичной частью технического репертуара и соответствовала технологической необходимости. Так, в ситуациях, когда было необходимо лишь «укрепление» края нуклеуса и небольшое отведение точки удара, могло использоваться прямое редуцирование карниза. Для более глубокого отодвигания от края точки приложения импульса, а также корректировки формы в плане и угла площадки использовалось обратное редуцирование. Применение же пикетажа являлось наиболее оптимальным для точечной корректировки рельефа ЗР, когда использование других способов сопряжено с риском радикального и нежелательного изменения ее формы. Археологический материал не всегда дает возможность увидеть все виды реализованной подправки.

Применяемый в НВП метод расщепления отражает стадию развития пластинчатого расщепления, когда общие верхнепалеолитические тенденции к микролитизации проявляются еще очень ограниченно. На этом фоне доминирующее производство крупных пластинчатых заготовок с глубокими площадками на основе встречного параллельно скалывания может рассматриваться как достаточно архаичное наследие среднепалеолитической эпохи. Однако, как показал эксперимент, удаленность точки удара от края при расщеплении продиктована технологической необходимостью – другой подход не позволил бы получить длинный массивный скол в рамках моделируемых методов. Техника так называемого краевого скалывания также была хорошо известна, но применялась там, где это отвечало ситуации, в рамках иных стратегий – например, при вторичном утончении тонких листовидных бифасов [Белоусова и др., 2022]. В то же время установлено, что скалывание удлиненных остроконечных заготовок с выпуклыми фасетированными и / или пикетированными ударными площадками возможно в рамках базовой верхнепалеолитической стратегии. Вывод исследования о том, что такие сколы являются побочным результатом утилизации комбинаторных или подпризматических нуклеусов, а не маркерами культурной инерции, имеет потенциал для переосмысления целого ряда археологических интерпретаций.