Метод создания исходного материала для селекции сои с повышенной устойчивостью к пепельной гнили и фузариозному увяданию

Автор: Саенко Г.М., Зеленцов С.В., Лучинский А.С.

Статья в выпуске: 2 (144-145), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведено описание нового метода создания исходного материала для селекции сои с повышенной устойчиво-стью к возбудителям пепельной гнили (M. phaseolina) и фузариозного увядания (Fusarium spp.). Метод основан на оцен-ке осмотического давления клеточного сока растений сои (ОДКС) в критические периоды бобообразования и налива семян, позволяющий выделить формы растений с осмотическим давлением клеточного сока в тканях, находящимся в диапазоне значений между 670 и 930 кПа. Нижний предел ОДКС сои должен превышать критические для возбудителя фузариозного увядания значения этого показателя (670 кПа), приводящие к деградации и гибели его мицелия в тканях растения-хозяина. Одновременно ОДКС не должен превышать верхний предел диапазона (930 кПа), являющийся крити-ческим для возбудителя пепельной гнили и приводящий к массовому формированию микросклероциев этого гриба, за-купоривающих проводящую сосудистую систему растений сои.

Соя, физиологическая устойчивость к возбудителям болезней, пепельная гниль, фузариозное увядание, осмотическое давление клеточного сока

Короткий адрес: https://sciup.org/142150955

IDR: 142150955 | УДК: 633.853.52:632.9.115.123

Текст научной статьи Метод создания исходного материала для селекции сои с повышенной устойчивостью к пепельной гнили и фузариозному увяданию

Введение. Многочисленные исследования показывают, что рост посевных площадей сои в мире, особенно за счет продвижения этой культуры в новые эколого-климатические зоны, часто сопровождается увеличением распространения различных возбудителей болезней этой культуры, способных нанести значительный ущерб урожаю и качеству семян. К ним относятся возбудители пепельной гнили – гриб Macrophomina phaseolina, и фузариозного увядания – грибы рода Fusarium spp. [4, 9, 11, 16, 23].

Возбудители пепельной гнили и фузариоз-ного увядания широко распространены повсюду. Однако наибольшая распространенность и вредоносность возбудителя пепельной гнили отмечается в регионах с сухим и жарким летом или в засушливые годы в регионах с умеренным или влажным климатом, а наибольшая распространенность и вредоносность возбудителей фу-зариозного увядания отмечается в зонах с влажным муссонным климатом, при орошении или в годы с избытком осадков в критические периоды развития растений [4, 12, 13, 16, 17, 23].

Возбудитель пепельной гнили M. phaseolina поражает более чем 500 видов цветковых растений, включая большинство возделываемых видов. Несмотря на то, что в ряде случаев возбу- дителем пепельной гнили инфицируется до 80-100 % растений, вследствие умеренных температур воздуха и хорошей увлажненности почвы симптомы болезни могут не проявляться в течение всего онтогенеза. В благоприятных по увлажнению условиях среды развитие пепельной гнили на растениях не обнаруживается даже на искусственных инфекционных фонах и при искусственном заражении растений.

Практически всеми ведущими исследователями гриба M. phaseolina признано, что пепельная гниль преимущественно является болезнью механической закупорки микросклероциями сосудов ксилемы растений в условиях дефицита влаги в почве [12, 24, 26, 32]. Такие особенности возбудителя этой болезни, специфический характер взаимоотношений с растениями-хозяевами, несмотря на высокую вредоносность пепельной гнили, препятствуют естественному формированию специфической генетической устойчивости к этому патогену. В результате многочисленных лабораторных и полевых исследований на разных культурах по поиску источников резистентности к пепельной гнили был выделен ряд перспективных сортообразцов, однако иммунные сорта к возбудителю пепельной гнили до сих пор созданы не были. Отсутствуют резистентные сорта и у сои [27, 28, 29, 30, 31].

Другим опасным патогеном сои является относящийся к группе факультативных паразитов Fusarium spp., который способен поражать широкий круг растений, включая практически все сельскохозяйственные культуры в течение почти всей их вегетации. Грибы из рода Fusarium вызывают корневые гнили всходов и взрослых растений, загнивание плодов и семян, трахеомикозы сосудистой системы растений в период цветения и формирования плодов, вызывающие быстрое увядание и гибель всего растения [3, 10, 14, 26]. При этом трахеомикозное увядание чаще встречается в южных регионах в условиях эпизодических обильных осадков и последующих сухих периодов на фоне высоких приземных температур воздуха, определяющих активный рост мицелия патогена в тканях растений-хозяев [2].

Негативный эффект фузариозного поражения проростков и молодых растений частично можно нейтрализовать протравливанием семян фунгицидами или компенсацией фузариозного изре-живания всходов за счет увеличения нормы вы- сева семян или увеличения ветвления выживших растений [6, 8, 14, 22]. Однако эффективных мер защиты взрослых растений сои от трахеомикозного увядания нет [5, 7].

В разное время у некоторых видов культурных растений были обнаружены источники устойчивости к отдельным видам грибов рода Fusarium и создан ряд устойчивых к ним сортов. Однако селекция на устойчивость растений к возбудителям фузариоза повлекла за собой коэволюцию грибов рода Fusarium , направленную в сторону повышения агрессивности и преодоления иммунитета растений-хозяев. В результате даже иммунные или высокоустойчивые к фузариозу сорта и гибриды культурных растений через время стали поражаться более агрессивными биотипами патогена [1, 19]. В настоящее время в мире продолжается поиск и создание исходного материала для селекции сои, обладающего комплексной устойчивостью к различным патогенам, в том числе к пепельной гнили и фузариозу. Большое внимание этому направлению исследований уделяется и на Северном Кавказе [13, 15, 18].

Предыдущие наши исследования позволили установить, что нарушение осмотрофного питания возбудителя гриба M. phaseolina на любом этапе онтогенеза сои, например из-за засухи, вызывает формирование микросклеро-циев патогена во всех местах локализации мицелия в тканях растения-хозяина. Наиболее вредоносным является образование микроскле-роциев в сосудах метаксилемы, вызывающее их закупорку и гибель растений сои [20].

Подтверждением определяющей роли осмотического давления клеточного сока (ОДКС) сои при формировании микросклеро-циев пепельной гнили явилось установление фактов максимального поражения этим патогеном сортообразцов сои со сверхкритическими значениями ОДКС, а также минимального поражения генотипов с докритическими значениями ОДКС на этапах онтогенеза от бутонизации до полного налива семян [21].

Задачей настоящих исследований явилась разработка метода создания исходного материала для селекции сои с повышенной устойчивостью к возбудителю пепельной гнили M. phaseolina и возбудителям фузариозного увядания Fusarium spp. без использования искусственных инфекционных фонов или искусственного заражения растений этими патогенными грибами, но на основе выделения форм растений с ОДКС в тканях в критические по потреблению воды периоды плодообразования и налива семян, препятствующие образованию микросклероциев пепельной гнили в сосудистых системах побегов и развитию мицелия возбудителей фузариозно-го увядания в этих и других тканях.

Материалы и методы. Исследования проводили на центральной экспериментальной базе (ЦЭБ) ВНИИМК в 2007-2009 гг. на 11-ти сортах сои различного происхождения и разных групп созревания, а также на 2-х гибридных популяциях F1 с участием родительских форм с различной засухоустойчивостью и степенью адаптации к местным условиям выращивания.

Все изучаемые сортообразцы сои выращивали в полевых условиях при густоте стояния растений 300-350 тыс./га по принятой во ВНИИМК технологии. В течение всей вегетации проводили фенологические наблюдения и оценивали распространенность и развитие пепельной гнили и фузариозного увядания на растениях сои.

В фазы 1-го настоящего (тройчатосложного) листа, полного цветения, плодообразования, налива семян и физиологического созревания отжимали клеточный сок (КС) из измельченных тканей прикорневой, верхушечной частей главных побегов 3-5 типичных растений каждого сортообразца. Дополнительно выделяли (КС) в тканях боковых побегов и в рахисах тройчатосложных листьев. Концентрацию (КС) определяли рефрактометрическим методом на рефрактометрах ИРФ-22 и PR-101 a на основе известной методики [25]. Осмотическое давление клеточного сока в тканях растений сои определяли в килоПаскалях (кПа) по рассчитанной нами ранее эмпирической формуле:

у = 14,5 527 + (69,4075 х Кс) + (1,2437 х Кс2), где y – осмотическое давление клеточного сока, кПа;

Кс – концентрация клеточного сока, %.

Отдельно определяли ОДКС внутри мицелия возбудителей пепельной гнили M. Phaseo-lina и фузариозного увядания Fusarium spp. Для этого выращивали культуры грибов на жидких питательных средах Чапека с последовательным добавлением кратных навесок нейтрального осмотически активного вещества – полиэтиленгликоля 6000 (ПЭГ-6000), обеспечивающего последовательное увеличение осмотического давления (ОД) среды.

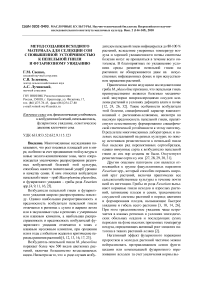

Результаты и обсуждение. При изучении осмотического давления клеточного сока внутри мицелия возбудителей пепельной гнили и фузариозного увядания было установлено, что рост гриба M. phaseolina прекращается при осмотическом давлении среды около 930 кПа (рис. 1).

а б

Рисунок 1 – Особенности развития мицелия пепельной гнили M. phaseolina на жидких средах Чапека с различным осмотическим давлением

-

а) 870 кПа – интенсивный рост мицелия;

-

б) 930 кПа – полное угнетение роста мицелия

Такой уровень ОД среды нами принимался за критический уровень ОДКС исследуемого гриба. Дальнейшее увеличение ОД питательной среды приводило к полной гибели мицелия данного возбудителя.

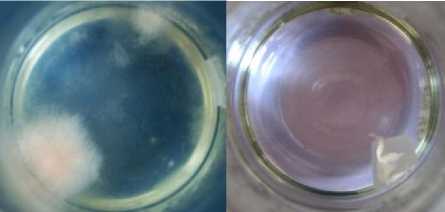

Аналогичные исследования особенностей роста мицелия грибов Fusarium spp., в частности вида F. solani (Mart.), позволили установить, что критическое ОДКС для возбудителя фузариозного увядания составляет 640 кПа. ОД среды выше этого уровня приводило к деградации и гибели мицелия F. solani (рис. 2).

а б

Рисунок 2 – Особенности развития мицелия F. solani на жидких средах Чапека с различным осмотическим давлением.

а) 590 кПа – активный рост мицелия;

б) 640 кПа – отсутствие роста мицелия

Проведенная в течение трех лет оценка ОДКС прикорневой, наиболее поражаемой патогенами части главных побегов растений различных сортов сои свидетельствует о генотипических различиях в онтогенетической динамике ОДКС (табл. 1). Так, ткани растений всех сортов были максимально оводнены на начальных этапах развития. ОДКС в фазе формирования 1-го настоящего листа варьировало в пределах 380-560 кПа. При дальнейшем развитии растений до фаз плодообразования и налива семян в плодах отмечали последовательное возрастание ОДКС тканей. В этот период плоды становятся основными ат-трагирующими центрами растений, требующими максимального количества воды, сначала на свое формирование, а позже на формирование и налив семян. В эти фазы все исследуемые сорта по ОДКС разделились на три основных типа:

-

- тип А – ОДКС сортов превышает критическое ОДКС возбудителя пепельной гнили (930 кПа);

-

- тип В – ОДКС этой группы сортов не достигает критического уровня 930 кПа, но находится выше критического ОДКС для возбудителя фузариозного увядания, составляющего около 670 кПа;

-

- тип С – ОДКС сортов не превышает 670 кПа.

Таблица 1 – Осмотическое давление клеточного сока в тканях растений некоторых сортов сои в онтогенезе

Среднее за 2007-2009 гг.

|

Сорт |

Тип онтоге-нетиче-ской динамики ОДКС* |

ОДКС в основные фазы развития растений, кПа |

||||

|

1-й настоящий лист |

пол ное цветение |

пло-дооб-разо-ва-ние |

налив семян |

физиологическое созревание |

||

|

Амфор |

Тип А |

560 |

760 |

1170 |

1100 |

700 |

|

Армавирская 2 |

530 |

740 |

1220 |

1090 |

660 |

|

|

Славия |

Тип АВ |

490 |

660 |

870 |

930 |

590 |

|

Изидор |

510 |

690 |

820 |

920 |

620 |

|

|

Вилана |

Тип В |

540 |

650 |

800 |

830 |

540 |

|

Рента |

510 |

600 |

820 |

860 |

520 |

|

|

Альба |

Тип ВС |

420 |

510 |

650 |

670 |

430 |

|

Валента |

Тип С |

380 |

460 |

650 |

630 |

400 |

|

Белгородская 6 |

450 |

410 |

650 |

600 |

420 |

|

* – тип динамики ОДКС устанавливается в критические по влагопотреблению периоды пло-дообразования и налива семян

Кроме этого, выделены переходные, промежуточные типы онтогенетической динамики ОДКС в тканях сортов сои. Так, в наиболее засушливом 2007 г. ОДКС некоторых сортов в фазы плодообразования и налива семян немного превышало уровень 930 кПа, в наиболее благоприятном по увлажнению 2009 г. имело значения несколько ниже этого критического уровня. Такие сорта были отнесены к промежуточному типу АВ.

ОДКС еще одной группы сортов в период плодообразования и налива семян варьировало в пределах 650-690 кПа, во влажный 2009 г., находясь ниже критического уровня 670 кПа, а в сухой 2007 г. – несколько выше этого уровня. Группа таких сортов была отнесена к промежуточному типу ВС. К концу фазы налива семян и началу фазы физиологического созревания ОДКС снижалось практически у всех типов сортов.

Одновременно с определением ОДКС тканей растений исследуемых сортов для оценки распространенности болезни (Р) подсчитывали количество пораженных пепельной гнилью и фузариозом растений каждого сорта. Кроме того по 5-балльной шкале развития болезни (R) определяли, в какой степени поражены растения. Полученные данные представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Распространенность и развитие пепельной гнили на растениях сои разных типов ОДКС в онтогенезе

Среднее за 2007-2009 гг.

|

Сорт |

Тип динамики ОДКС |

Распространенность и развитие пепельной гнили в фазы развития растений, % |

|||||||||

|

1-й настоящий лист |

полное цветение |

плодообра-зование |

налив семян |

физиологическое созревание |

|||||||

|

P* |

R** |

P |

R |

P |

R |

P |

R |

P |

R |

||

|

Амфор |

тип А |

0 |

0 |

0 |

0 |

51 |

15,2 |

81 |

30,5 |

100 |

38,5 |

|

Армавирская 2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

37 |

7,9 |

78 |

28,2 |

100 |

36,9 |

|

|

Славия |

тип АВ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

63 |

20,0 |

95 |

27,6 |

|

Изидор |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

55 |

17,6 |

95 |

28,3 |

|

|

Вилана |

тип В |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

90 |

18,0 |

|

Рента |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

90 |

21,6 |

|

|

Альба |

тип ВС |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

90 |

20,6 |

|

Валента |

тип С |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

60 |

26,7 |

100 |

42,1 |

|

Белогорская 6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

67 |

30,8 |

100 |

41,0 |

|

* – Р – распространённость болезни;

** – R – развитие болезни

Как следует из представленных в таблице 2 данных, на ранних этапах развития растений сои поражение возбудителем пепельной гнили отсутствовало. Первые растения из группы сортов с онтогенетической динамикой ОДКС типа А с признаками поражения пепельной гнилью были отмечены в период начала максимального водопотребления – в фазе плодо-образования. В этот период у таких сортов ОДКС тканей превысило критическое ОДКС возбудителя пепельной гнили и достигло 11701220 кПа, что вызвало трахеомикозное увядание растений. У других типов сортов ОДКС в этот период оставалось ниже критического для пепельной гнили уровня 930 кПа.

В фазе налива семян у сортов типа А ОДКС тканей сохраняло сверхкритические значения (1090-1100 кПа). Соответственно увеличивалось количество пораженных растений и степень развития болезни. Пораженные растения-также обнаруживали в группе сортов с проме- жуточным типом АВ, осмотическое давление клеточного сока у которых достигло околокри-тических для возбудителя пепельной гнили значений 930 кПа. Сорта со значениями ОДКС, соответствующими типам В и ВС, в этой фазе оставались здоровыми. Однако у сортов с динамикой ОДКС типа С, несмотря на самые низкие значения ОДКС, отмечали появление пораженных пепельной гнилью растений с распространенностью болезни 60-67 % и ее развитием 27-31 %.

В фазе физиологического созревания растений практически все исследуемые сорта сои оказались поражены пепельной гнилью. В этот период онтогенеза, несмотря на снижение ОДКС тканей за счет потери воды всей поверхностью созревающих растений, последова тельно сокращалась общая оводненность тканей. В связи с этим для мицелия пепельной гнили наступила необратимая физиологическая засуха, спровоцировавшая массовое образование микросклероциев в сосудистой системе растений. В целом, у сортов сои типов А и частично АВ трахеомикозное увядание в острозасушливый (2007) год начиналось еще в фазы плодообразования и налива семян, а у сортов типа С – с фазы налива семян, что вызывало частичную гибель растений, а у выживших существенное снижение их продуктивности. У сортов сои типов В и ВС закупорка сосудистой системы микросклероциями развилась только в период физиологического созревания, когда налив семян был полностью завершен. Поэтому поражение таких растений пепельной гнилью практически не влияло на урожаи семян.

Развитие пепельной гнили на боковых побегах всех исследуемых сортов было полностью идентичным таковому на главных стеблях.

Динамика распространенности и развития фузариоза в онтогенезе на исследуемых сортах сои подчинялась иной закономерности (табл. 3).

Первые признаки поражения растений фу-зариозом у всех сортов сои отмечали уже на стадии проростков. В фазе 1-го настоящего листа распространенность фузариоза составля-

Таблица 3 – Распространенность и развитие Fusarium spp. на растениях сои разных типов ОДКС в онтогенезе

Среднее за 2007-2009 гг.

|

Сорт |

Тип динамики ОДКС |

Распространенность и развитие фузариоза в фазы развития растений, % |

|||||||||

|

1-й настоящий лист |

полное цветение |

плодооб-разова-ние |

налив семян |

физиологическое созревание |

|||||||

|

P* |

R** |

P |

R |

P |

R |

P |

R |

P |

R |

||

|

Амфор |

тип А |

30 |

36,4 |

37 |

42,5 |

21 |

17,8 |

8 |

3,6 |

13 |

15,6 |

|

Армавирская 2 |

31 |

32,4 |

40 |

39,5 |

23 |

18,6 |

7 |

3,7 |

12 |

15,4 |

|

|

Славия |

тип АВ |

31 |

29,7 |

39 |

36,4 |

26 |

22,1 |

10 |

5,0 |

22 |

18,7 |

|

Изидор |

30 |

30,9 |

38 |

32,6 |

24 |

23,5 |

12 |

5,6 |

26 |

21,0 |

|

|

Вилана |

тип В |

31 |

32,2 |

40 |

33,6 |

32 |

21,6 |

12 |

4,6 |

29 |

23,4 |

|

Рента |

30 |

33,6 |

37 |

31,5 |

31 |

23,7 |

14 |

5,8 |

32 |

26,5 |

|

|

Альба |

тип ВС |

32 |

36,7 |

42 |

39,1 |

45 |

37,2 |

36 |

24,7 |

60 |

50,1 |

|

Валента |

тип С |

30 |

35,3 |

45 |

45,0 |

57 |

46,8 |

65 |

65,0 |

70 |

68,4 |

|

Белгородская 6 |

30 |

35,9 |

48 |

48,2 |

53 |

45,3 |

60 |

65,3 |

70 |

75,4 |

|

* – Р – распространенность болезни;

** – R – развитие болезни

ла 20-32 %, а развитие болезни – 30-37 %. В фазе полного цветения растений распространенность фузариоза еще увеличилась и достигла 37-48 %, а развитие составило 32-48 % без определенных закономерностей между группами сортов с различными типами ОДКС.

Однако, начиная с фазы плодообразования, между группами сортов стали обнаруживаться различия по пораженности фузариозом. Так, минимальные значения параметров распространенности и развития болезни были отмечены у группы сортов с ОДКС типа А, а максимальные – у сортов с ОДКС типа С. По количеству пораженных фузариозом растений и степени развития болезни между этими группами сортов разница была более чем в 2 раза. Сорта типов АВ, В и ВС занимали промежуточное положение.

В фазе налива семян выявленные тенденции усилились. Сорта с наибольшим осмотическим давлением клеточного сока (тип А) характеризовались минимальной распространенностью фузариоза и развитием болезни, составляющими соответственно 7-8 и 3,6-3,7 %. Ранее имевшие место на таких растениях фу-зариозные некротические пятна высохли и отслоились, а на их месте из раневого каллуса образовалась здоровая функционирующая ткань. В то же время у растений типа С с док-ритическими (< 670 кПа) для возбудителя фуза-риоза уровнями ОДКС распространенность и развитие фузариоза продолжали увеличиваться, достигая в среднем по этой группе 60-65 %, приводя к постепенному патогенному разрушению сосудистой системы растений и разви- тию диффузного трахеомикоз-ного увядания растений в посевах. При этом у растений с выраженным трахеомикозным увяданием в фазе налива семян по мере прекращения подачи воды через разрушенную сосудистую систему из корней в надземную часть побегов отмечали увеличение ОДКС надземных тканей сои до уровня критических и сверхкритических (≥ 930 кПа) для возбудителя пепельной гнили значений. При этом во всех тканях пораженных фузариозом растений массово формировались микросклероции. Именно этим объясняется факт поражения растений пепельной гнилью в фазе налива семян у сортов сои с динамикой ОДКС типа С, несмотря на самые низкие (600-630 кПа), докритиче-ские для возбудителя этой болезни значения ОДКС в этот период онтогенеза (см. табл. 2).

В ряде случаев отжим клеточного сока из нижней, наиболее поражаемой патогенами части главного побега был нежелателен из-за вынужденной потери бобов и семян, сформировавшихся выше этого участка стебля. Такие ситуации возникали при оценке ОДКС у индивидуальных растений ранних (F1 и F2) гибридных поколений. Как правило, у большинства сортов сои при оптимальной плотности ценоза основная часть репродуктивной нагрузки формируется на главном побеге, зачастую составляя до 70-90 % от общей массы бобов на всем растении. Поэтому определение ОДКС в верхушечной части или в боковом побеге, особенно без сформированных плодов, представляет собой более щадящий вариант, имеющий целью сохранить максимально возможное количество семян. В случаях, когда растения сои не формируют боковых побегов, отжим клеточного сока можно производить из рахисов тройчатосложных листьев. Сравнительная динамика ОДКС в прикорневой и верхушечной части главных побегов сои, а также в тканях боковых побегов и в рахисах тройчатосложных листьев сои представлена в таблицах 4 и 5.

Как следует из представленных в таблице 4 данных, показатели ОДКС тканей прикорневой и верхней части одних и тех же растений сои были очень близкими и отличались не более чем на 9 %. Тенденция к некоторому увеличе-

Таблица 4 – Сравнительная динамика осмотического давления клеточного сока в прикорневом и верхушечном ярусах растений сои

Среднее за 2007-2009 гг.

|

Сорт |

Степень засухо-устойчивости |

Ярус растения |

ОДКС в основные фазы развития растений, кПа |

||||

|

1-й настоящий лист |

полное цветение |

плодо-образование |

налив семян |

физиологическое созревание |

|||

|

Вилана |

Высокая |

Прикорневой |

490 |

630 |

780 |

830 |

540 |

|

Верхний |

500 |

635 |

785 |

830 |

550 |

||

|

Откл., ± % |

+2 |

+3 |

+3 |

0 |

+2 |

||

|

Парма |

Средняя |

Прикорневой |

460 |

620 |

870 |

940 |

590 |

|

Верхний |

460 |

620 |

890 |

970 |

620 |

||

|

Откл., ± % |

0 |

+3 |

+3 |

+3 |

+5 |

||

|

Приморская 86 |

Низкая |

Прикорневой |

560 |

740 |

1200 |

1070 |

700 |

|

Верхний |

570 |

760 |

1260 |

1150 |

760 |

||

|

Откл., ± % |

+2 |

+3 |

+5 |

+7 |

+9 |

||

Таблица 5 – Сравнительная динамика осмотического давления клеточного сока в разных частях растений сои некоторых родительских форм и гибридов F1

2009 г.

|

Родитель ская форма, гибрид |

Часть растения |

ОДКС в основные фазы развития растений |

|||||||

|

полное цветение |

плодообразо-вание |

налив семян |

физиологическое созревание |

||||||

|

кПа |

откл. ±, % |

кПа |

откл. ±, % |

кПа |

откл. ±, % |

кПа |

откл. ±, % |

||

|

Вилана ♀ |

Главный побег |

640 |

- |

810 |

- |

820 |

- |

560 |

- |

|

Боковой побег |

620 |

-3 |

810 |

0 |

810 |

-1 |

580 |

+4 |

|

|

Рахисы листьев |

650 |

+2 |

840 |

+4 |

850 |

+4 |

540 |

-4 |

|

|

Д-277 ♂ |

Главный побег |

550 |

- |

680 |

- |

740 |

- |

450 |

- |

|

Боковой побег |

540 |

-2 |

700 |

+3 |

760 |

+3 |

480 |

+7 |

|

|

Рахисы листьев |

550 |

0 |

710 |

+4 |

770 |

+4 |

460 |

+2 |

|

|

F 1 Вилана X Д-277 |

Главный побег |

520 |

- |

650 |

- |

800 |

- |

520 |

- |

|

Боковой побег |

520 |

0 |

630 |

-3 |

780 |

-2 |

530 |

+2 |

|

|

Рахисы листьев |

530 |

+2 |

650 |

0 |

820 |

+3 |

550 |

+6 |

|

|

Фора ♀ |

Главный побег |

450 |

- |

650 |

- |

630 |

- |

400 |

- |

|

Боковой побег |

430 |

-4 |

650 |

0 |

640 |

+2 |

430 |

+8 |

|

|

Рахисы листьев |

450 |

0 |

630 |

-3 |

640 |

+2 |

450 |

+13 |

|

|

Славия ♂ |

Главный побег |

660 |

- |

850 |

- |

920 |

- |

560 |

- |

|

Боковой побег |

650 |

-2 |

840 |

-1 |

920 |

0 |

580 |

+4 |

|

|

Рахисы листьев |

650 |

-2 |

840 |

-1 |

950 |

+3 |

600 |

+7 |

|

|

F 1 Фора x Славия |

Главный побег |

430 |

- |

630 |

- |

640 |

- |

420 |

- |

|

Боковой побег |

410 |

-5 |

610 |

-3 |

640 |

0 |

440 |

+5 |

|

|

Рахисы листьев |

410 |

-5 |

630 |

0 |

660 |

+3 |

450 |

+7 |

|

гов растений в целом объясняется близостью к испаряющей поверхности листь-ев. Особенно это заметно у сортов с низким уровнем засухоустойчивости, выведенных в условиях влажного муссонного климата. Тем не менее, общая динамика изменения ОДКС в онтогенезе в прикорневой и верхней части главных побегов у всех типов сортов имеет очень высокую положительную взаимосвязь, с коэффициентами данных, показатели ОДКС тканей прикорневой и верхней части одних и тех же растений сои были очень близкими и отличались не более чем на 9 %. Тенденция к некоторому увеличению ОДКС в верхней части главных побегов растений в целом объясняется близостью к испаряющей поверхности листьев. Особенно это заметно у сортов с низким уровнем засухоустойчивости, выведенных в условиях влажного муссонного климата. Тем не менее, общая динамика изменения ОДКС в онтогенезе в прикорневой и верхней части главных побегов у всех типов сортов имеет очень высокую положительную взаимосвязь, с коэффициентами корреляции не ниже r = 0,99. Таким обра- нию ОДКС в верхней части главных побегов растений в целом объясняется близостью к испаряющей поверхности листьев. Особенно это заметно у сортов с низким уровнем засухоустойчивости, выведенных в условиях влажного муссонного климата. Тем не менее, общая динамика изменения ОДКС в онтогенезе в прикорневой и верхней части главных побегов у всех типов сортов имеет очень высокую положительную взаимосвязь, с коэффициентами данных, показатели ОДКС тканей прикорневой и верхней части одних и тех же растений сои были очень близкими и отличались не более чем на 9 %. Тенденция к некоторому увеличению ОДКС в верхней части главных побе- зом, отжим клеточного сока из тканей верхней части побегов растений позволяет вполне адекватно оценить ОДКС генотипа сои в конкретных условиях среды.

Показатели ОДКС тканей главного, бокового побегов и рахисов у тех же растений сои из-за единой проводящей сосудистой системы также были очень близкими и в критические периоды водопотребления плодообразование – налив семян варьировали в пределах от -3 до +4 % (см. табл. 5).

В целом, оценка ОДКС в тканях верхушечной части главного побега, боковых побегов или рахисов полностью сохраняет межсортовые различия по реакции к условиям среды во все фазы онтогенеза растений.

Таким образом, отжим клеточного сока растений из тканей боковых побегов или рахисов тройчатосложных листьев позволяет вполне адекватно оценить ОДКС отдельного растения с минимальными потерями плодов и семян.

Выводы. Таким образом, в результате наших исследований был разработан метод создания исходного материала для селекции сои с повышеной устойчивостью к возбудителям пепельной гнили и фузариозного увядания. Метод основан на оценке осмотического давления клеточного сока растений сои в критические периоды бобообразования и налива семян, позволяющий выделить формы растений с осмотическим давлением клеточного сока в тканях, находящемся в диапазоне значений между 670 и 930 кПа. Нижний предел ОДКС сои должен превышать критические для возбудителя фузариозного увядания значения этого показателя (670 кПа), приводящие к деградации и гибели его мицелия в тканях растения-хозяина. Одновременно ОДКС не должно превышать верхний предел диапазона (930 кПа), являющийся критическим для возбудителя пепельной гнили и приводящий к массовому формированию микросклероциев этого гриба, закупоривающих проводящую сосудистую систему растений сои. Отжим клеточного сока из тканей главного стебля в верхушечной части побегов, а также в тканях боковых побегов и рахисов тройчатосложных листьев позволяют сохранить на уникальных гибридных растениях сои максимальное количество бобов и семян.