МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Автор: Н.Н. Сентябрев, И.А. Ушакова, А.Г. Камчатников, А.С. Яковлев

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Эфирные масла (ЭМ) широко применяются в медицине. Эксперименты на животных и отдельные исследования в спортивной практике показывают возможности использования ЭМ в спорте. Но до настоящего времени нет обоснованных методик применения ЭМ в тренировочном процессе, особенно для оптимизации тренировок юных спортсменов. Цель исследования. Разработать методику использования ЭМ в тренировочном процессе юных бегунов на короткие дистанции и обосновать ее эффективность. Методика исследования. Оценивали состояние функционально-активных мышц по данным миотонометрии, определяли показатели специальной работоспособности (предельное время велоэргометрической работы на мощности PWC170, время бега на контрольной дистанции 100 м). С помощью видеосъемки определяли показатели бегового шага на отрезках 30-40 м и на 80-90 м дистанции. Результаты анализировали с помощью компьютерной программы Dartfish (Швейцария), определяли скорость бега V, время бегового шага T, опорное время tо, полетное время tп, частоту шагов (темп) f и их длину l. Результаты исследования. Воздействие ЭМ повышало способность мышц к миорелаксации при сохранении возможностей к максимальным напряжениям. Выросло максимальное время работы на велоэргометре на уровне PWC170. Улучшалось время контрольного бега на дистанции 100 м. Это было обусловлено позитивными изменениями параметров бегового шага на завершающем отрезке дистанции, способствовавших поддержанию скорости бега. Заключение. Выявлен ряд требований к использованию ЭМ в тренировочном процессе, на основании этого разработаны алгоритм и методика применения ЭМ в тренировочном процессе юных бегунов на короткие дистанции в соответствии с его направленностью. Экспериментальная проверка подтвердила эффективность предложенной методики.

Юные спортсмены, специальная работоспособность, эфирные масла, релаксация, методика применения ЭМ

Короткий адрес: https://sciup.org/142243451

IDR: 142243451 | УДК: 796.422.12+581.135.51 | DOI: 10.53742/1999-6799/1_2025_101-105

Текст научной статьи МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Актуальность. В настоящее время в медицине распространено применение эфирных масел (ЭМ) для воздействия с различными целями на функциональное состояние (ФС) человека [1, 2, 7]. Исследуются возможности использования ЭМ в спорте [5]. Получены данные о снижении утомления после выполнения физической нагрузки у животных, вдыхавших запах ЭМ [6]. Особый интерес для спортивной практики представляют сведения о положительном влиянии ЭМ на координацию движений [4]. Однако методические и технологические особенности использования ЭМ в спортивной тренировке разработаны недостаточно, особенно для юных спортсменов.

Этим обстоятельством определена цель работы : на основании оценки эффектов влияния ЭМ на функциональное состояние и специальную работоспособность спортсменов разработать методику применения ЭМ в тренировочном процессе юных спринтеров.

Методика и организация исследования. В исследованиях участвовали юные спортсмены, занимающиеся бегом на короткие дистанции. Было сформировано 2 группы: основная, ОГ (n=9) юношей) и группа сравнения, ГС (n=10), возраст 15-16 лет. Оценивали состояние функционально активных мышц по данным миотонометрии (в условных единицах миотонах, М), велоэрго-метрические показатели специальной работоспособности. Определено время бега на дистанции 100 м и показатели бегового шага на отрезках 30-40 м и 80-90 м (видеосъемка, скорость 30 кадров/сек). Данные обработаны компьютерной программой Dartfish (Швейцария), рассчитаны скорость бега V, время бегового шага T, опорное время tо, полетное время tп, частота шагов (темп) f и их длина – l. Обе группы бегунов тренировались по однотипным планам. Участники ОГ в ходе тренировок вдыхали ЭМ релаксирующего или активизирующего характера, изучены эффекты ЭМ с субъективно предпочитаемым запахом. Уровень внутригрупповых различий определяли с помощью критерия Вилкоксо-на, для оценки межгрупповых различий использовали критерий Манна – Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования до начала тренировочного микроцикла не выявили значимых различий состояния мышц в сравниваемых группах. К его завершению в ГС несколько ухудшились релаксационные возможности мышц, реализующих спортивную деятельность (бег) тонус эластичности Тэ вырос от 81,0±0,63 до 83,2±0,62 М, показатель «остаточный тонус» От (характеристика утомления) вырос от 0,5±0,22 до 1,9±0,23 М. Как итог, снизились функциональные возможности мышц по величине Ат от 18,0±1,07 до 15,2±0,92 М. Все изменения были статистически значимы (Тэмп =1, P<0,01). За этот же время в ОГ при регулярном использовании ЭМ ухудшение Тэ было менее выражено (рост от 80,56±0,56 до

81,89±0,51 М, Тэмп=5,5, P<0,01). Показатель От вырос меньше, чем в ГС: от 0,44±0,18 до 0,89±0,35 М (Тэмп =17, P>0,05). Ат практически не изменился (от 17,78±0,70 до 17,68±0,44, Тэмп =14, P>0,05). Таким образом, функциональные возможности мышц ухудшились существенно меньше в ОГ по сравнению с ГС. Контрольное тестирование юных спортсменов ОГ, использовавших ЭМ, показало рост специальной работоспособности. Предельное время выполнения велоэргометрических нагрузок максимальной мощности выросло от 12,12±0,32 до 13,94±0,27 с (Тэмп=4,5, P<0,01). Улучшилось время бега на 100 м от 12,44±0,08 до 12,34±0,09 с (Тэмп=5,5, P<0,01). В ГС статистически значимых изменений специальной работоспособности не отмечено. Можно предположить, что изменения за данный отрезок тренировочного процесса могут реализовываться в основном за счет повышения мобилизационных возможностей юных спортсменов.

Были определены изменения параметров бега на различных отрезках дистанции при использовании ЭМ. В ОГ при исходном тестировании характеристики бегового шага на втором отрезке 80-90 м дистанции по сравнению с первым отрезком 30-40 м существенно ухудшались. На отрезке 2 выросло время опорной фазы бегового шага от 0,129±0,006 до 0,136±0,002 мс, безопорной от 0,126±0,009 до 0,131±0,003, частота шагов (в с) снизилась от 3,87±0,104 до 3,77±0,055 (для всех P>0,05). Результатом было падение скорости бега от 7,89±0,075 (1 отрезок) до 7,61±0,085 (2 отрезок, P<0,05). Тестирование, проведенное при воздействии ЭМ, показало, что на 2 отрезке по сравнению с 1 отрезком, опорное время увеличилось на 4,68%, а частота шагов уменьшилась на 2,06%. Эти изменения были менее выраженными, чем при исходном тестировании. Длина шага на 2 отрезке увеличилась на 2,04%, а после воздействия с помощью ЭМ – на 3,5%. Сумма таких изменений показателей бегового шага обусловила меньшее падение скорости после воздействия ЭМ на финишном отрезке, от 7,88±0,334 до 7,80±0,419 (на 1,01%, P<0,05), т.е. меньше, чем без использования ЭМ. Происходящие изменения при использовании ЭМ отражают рост способностей мышц к релаксации. Это обусловливает большую экономичность движений, что служит главной причиной поддержания скорости бега наряду со структурными изменениями бегового шага. Такими изменениями показаны эргогенические возможности ЭМ.

Выявлено важное условие применения ЭМ в тренировочном процессе. Установлена роль предпочтения запаха ЭМ: более подготовленные юноши чаще предпочитали успокаивающие ЭМ (57%), а менее подготовленные – активизирующие (58%). Это согласуется с другими работами, показавшими значимость предпочтения запаха ЭМ [3].

Были конкретизированы особенности использования ЭМ в зависимости от направленности тренировочного процесса (таблица 1).

Таблица 1.

Направленность тренировочного процесса в подготовительном периоде тренировочного процесса юных спортсменов

|

Этап |

Недели |

Понедельник |

Вторник |

Среда |

Четверг |

Пятница |

Суббота |

|

|

с о s Q. Ф С >S X ф н S со о н о ч о Е |

Контр. |

С |

А |

С |

А |

К |

АС |

|

|

ОПЭ |

1 неделя |

СА |

А |

СА |

А |

АС |

АС |

|

|

2 неделя |

АС |

АС |

АС |

АС |

АС |

АС |

||

|

3 неделя |

СКС, А,С |

СКС |

СКС, А,С |

СКС (РЭМ) |

СКС, А,С |

СКС |

||

|

4 неделя |

СР, СКС |

С,СКС |

СР, СКС |

С,СКС (РЭМ) |

СР, СКС |

С,СКС |

||

|

Контр. |

А,СКС |

СКС |

К (ПЭМ) |

СКС (РЭМ) |

К (ПЭМ) |

СКС,С |

||

|

СПЭ |

1 неделя |

СА |

А |

СА |

А |

АС |

АС |

|

|

2 неделя |

АС |

АС |

АС |

АС |

АС |

АС |

||

|

3 неделя |

СКС, А,С |

СКС |

СКС, А,С |

СКС |

СКС, А,С |

СКС |

||

|

4 неделя |

СР, СКС |

С,СКС |

СР, СКС |

С,СКС |

СР, СКС |

С,СКС |

||

|

Контрольная |

А,СКС |

СКС |

К (ПЭМ) |

СКС (РЭМ) |

К (ПЭМ) |

СКС,С |

||

С – силовая работа, А – аэробная работа, СКС – скоростно-силовая работа, СР – скоростная работа, К – контрольная тренировка. ПЭМ – предпочитаемые ЭМ; РЭМ – релаксирующие ЭМ. ОПЭ – общеподготовительный этап, СПЭ – специальноподготовительный этап

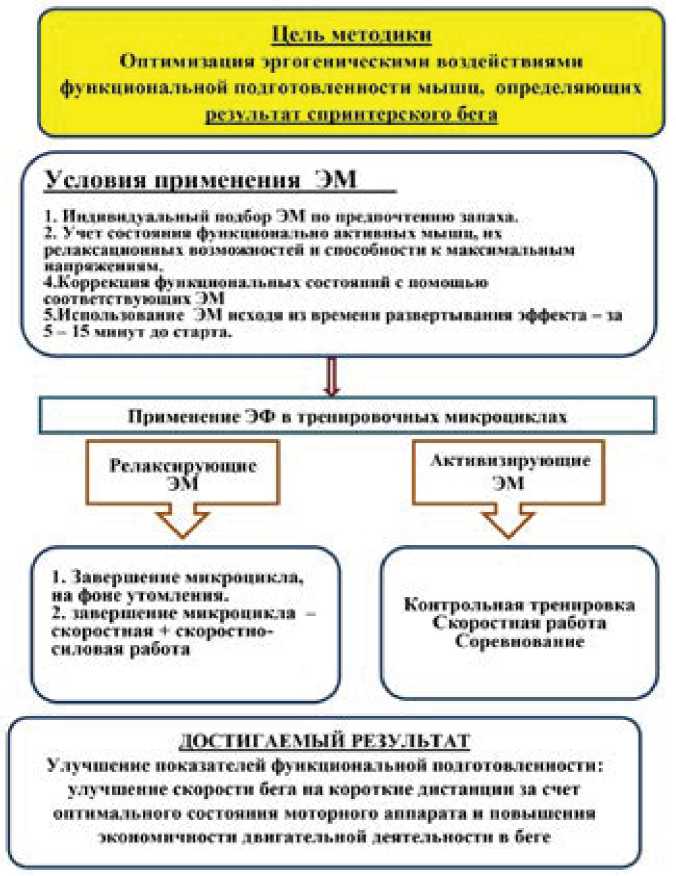

Рисунок 1. Схема методики применения эфирных масел в тренировочном процессе

Полученные данные и результаты предшествующих наших исследований стали основанием разработки методики использования ЭМ как эргогенических средств в тренировочном процессе юных бегунов на короткие дистанции (рисунок 1). Характер используемых ЭМ определялся направленностью микроциклов тренировочного процесса и выявленными условиями их использования. Полученные результаты могут служить основанием для использования ЭМ в тренировочном процессе юных спортсменов других видов скоростносиловых видов спорта.

Заключение.

Использование ЭМ в процессе тренировок юных бегунов на короткие дистанции предотвращает нежелательное ухудшение функциональных возможностей мышц непосредственно определяющих результат бега.

Повышение специальной работоспособности является результатом роста у юных спортсменов возможностей мобилизации существующего потенциала организма.

-

3. Методика использования ЭМ в тренировочном процессе юных спринтеров основана на учете релаксационных возможностей мышц, степени их утомления, на индивидуальном подборе ЭМ (предпочтение запаха) и использовании эфирных масел в зависимости от направленности тренировочного процесса.